活動訊息

內容簡介

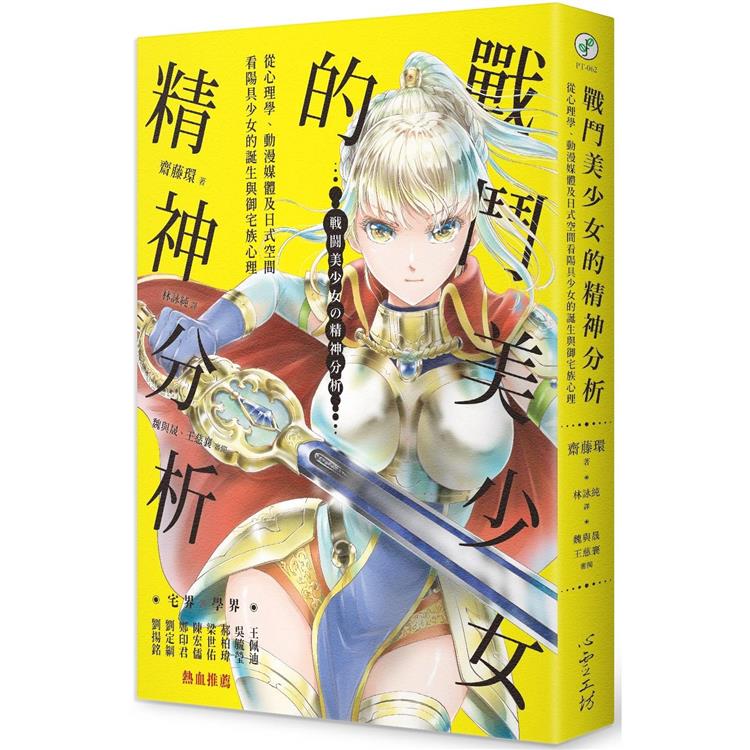

♥ 開啟御宅族與ACG領域研究的開山之作,ACG研究者必讀!

♥ 日本最懂阿宅的精神科醫師,以深度心理學探究御宅族文化和戰鬥美少女角色,是心理助人工作者了解動漫/御宅族群最佳途徑!

我要代替月亮懲罰你!——月野兔(「美少女戰士」主角)

從「新世紀福音戰士」到「美少女戰士」,日本動漫中有一支特別的譜系:戰鬥美少女。她們就像一般少女一樣可愛,卻手拿武器、或擁有神奇天賦,在故事中為了守護所愛之人,或為了完成使命,與強敵戰鬥。

混和了陰柔的純潔美麗和陽剛的勇猛無畏,戰鬥美少女與歐美動漫中肌肉發達的「女戰士」截然不同,卻風靡世界,形成獨樹一幟的次文化現象。

「日本最懂阿宅的精神科醫師」齋藤環,是資深漫畫愛好者,也是研究日本青少年次文化的心理學者第一人。他在本書中分析「戰鬥美少女」類型角色,多年來在次文化領域、動漫圈、心理學領域中享有重要地位。

齋藤環以拉岡派精神分析觀點、動漫的媒體特性、日本式空間等的角度,分析所謂的「御宅族」文化、爬梳為何日本會出現這一獨特的文化現象。這是否為日本人青少年獨特的精神病理?戰鬥美少女是在哪種獨特的空間生成的?她們為何被稱為「陽具女孩」?愛著陽具女孩的男孩們,內心世界又是怎樣的?

「為這個世界上所有的美好而戰」;而美好,其更精確的內在理路所指是:御宅族的精神空間世界。——梁世佑(U-ACG 創辦人,本書推薦人)

本書想要談的,就是關於動漫族群「慾望」的話題,且這個慾望不是普通的慾望,是對於動漫文本中「虛構客體」的慾望,是專屬於動漫族群的特殊慾望,進而反觀自身為什麼會有這樣的「慾望結構」,就是本書的骨幹。——魏與晟(諮商心理師,本書審閱者)

我絕對不會試圖說服御宅族「回歸現實」,因為他們比任何人都更「了解現實」。無論那看起來多麼像是「不適應」,愛著陽具女孩都依然是為了適應現實生活而生的戰略。——齋藤環(本書作者)

目錄

【推薦序一】齋藤環的戰鬥、美與少女 / 梁世佑

【推薦序二】汝何所欲?——漫畫動漫中現身的戰鬥美少女與御宅慾望 / 郝柏瑋

【推薦序三】集體文化現象的研究典範 / 陳宏儒

【推薦語】

【審閱序一】一起建構動漫閱聽人主體 / 魏與晟

【審閱序二】戰鬥美少女的後日談 / 王慈襄

【導讀】 專屬於動漫族群的心理學 / 魏與晟

【前言】

第一章 「御宅族」的精神病理

「御宅族」指的是誰?

御宅族論的變遷

御宅族與愛好者

「擁有」的問題

什麼是虛構

御宅族與虛構

多重定向

御宅族的精神病理

「性」的問題

第二章 來自「御宅族」的信

第三章 海外戰鬥美少女的狀況

海外的御宅調查

歐美圈的戰鬥美少女

日本動畫與女性主義

動畫與倒錯,或者與性

戰鬥美少女與文化背景

蒙古人種情結?

第四章 亨利.達格的奇妙王國

非主流

生活史

發現

在非現實的王國

達格的技法

是病理還是倒錯──從「繭居」的觀點分析

第五章 戰鬥美少女的體系發展

戰鬥美少女的現在

宮崎駿的《白蛇傳》體驗

戰鬥美少女簡史

海外主要的戰鬥美少女

第六章 陽具女孩的生成

生成空間的特異性

漫畫/動畫的「無時間性」

齊唱的同步空間

多重人格空間

高度脈絡性

互為主體性中介或是媒體論

「虛構」VS「現實」

歇斯底里的陽具女孩

回歸達格

媒體與性

【後記】

【文庫版後記】

【年表】

【解說】 培養出《動物化的後現代》的姊姊 /東浩紀

【附錄】 從榮格觀點理解《戰鬥美少女的精神分析》/ 陳宏儒

序/導讀

【推薦序】

齋藤環的戰鬥、美與少女

梁世佑(U-ACG 創辦人)

1961年出生於岩手縣的齋藤環認為經常自詡(事實上也是)為日本最懂阿宅的精神科醫生。他的《戰鬥美少女的精神分析》被漫畫評論家竹熊健太郎(1960-)認為是第一本「從精神病學角度出發的御宅族理論」,細緻地探討了日本戰鬥美少女的脈絡。

什麼是「戰鬥美少女」?這個詞彙可以拆解成三個部分:「戰鬥」、「美」和「少女」。少女指的是年紀不大的年輕女性,而且特指涉世未深、沒有太多社會或戀愛經驗的「處女」;而「美」則代表這群少女外貌姣好或心靈純潔,至少是具備可以吸引人、讓人喜愛想要呵護的生理特徵。最後,放在前面作為修飾的「戰鬥」則體現了「美少女」的責任或存在意義:為了戰鬥。她們戰鬥是為了守護什麼或是完成什麼使命或責任。

戰鬥美少女的存在使命,或許可以用一句話ACG界的術語來概括:「為這個世界上所有的美好而戰」;而美好,其更精確的內在理路所指的是:御宅族的精神空間世界。

齋藤在本書中指出「戰鬥美少女」是只屬於日本的一種特定語彙範疇,與歐美影視中的亞馬遜女戰士或女性超級英雄截然不同;她們身上大多是沒有任何肌肉的、也沒有任何上過戰場的傷痕,戰鬥服裝幾乎一塵不染且完全不適合戰鬥,所以齋藤創造了「Phallic Girl」概念,也就是擁有陽具的少女來解釋戰鬥美少女。這個詞彙源自精神分析中的「陽具母親」(phallic mother);而相較於「母親」的生育性,更凸顯於「少女」從內到外都處於純潔無垢的狀態中。

此處所謂的「陽具」,並不是實際存在於身體的器官,而是一種在想像空間中的強烈對比性。例如在今天常見的艦娘武器擬人化作品,如《艦隊收藏》、《碧藍航線》或是《少女前線》、《NIKKE》,這些沒有肌肉的細瘦少女身上不都背負著難以想像的巨大武器和彈藥嗎?理應被好好呵護、躲在後方的柔弱女性竟然要扛起大型武器,代替男性去上前線作戰,這一巨大的兩極對比給予消費者反差的快感和興奮。齋藤吸收了佛洛伊德的陽具崇拜(penis envy)理論,並從拉岡(Jacques-Marie-Émile Lacan)等人的精神分析理論中歸結出戰鬥美少女乃是適應高度資訊化的御宅族所建構出來的想像共同體角色。

值得一提的是,東浩紀為本書的文庫本寫完序後,後來出版了《動物化的後現代:御宅族如何影響日本社會》(動物化するポストモダン)這本今天幾乎所有研究 ACG 的人都會引用的經典書籍。十年前我們在國立交通大學主辦的 ACG 研討會中邀請東浩紀來臺灣演講,並出版該書的繁體版本時,他也提到了這個問題。因為東浩紀所提出的「資料庫消費」可說是把御宅族慾望和喜好做進一步的拆解。

如果齋藤所謂的「戰鬥美少女」是一種御宅族的慾望體現,那東浩紀的資料庫則是可以認為每一項慾望都可以再被細分為「萌點」。每一位受歡迎的動漫角色,不管是服裝、髮色、語癖、個性或是身上特定的裝飾品,都可以被重新組合和調整。如此一來,則觀眾消費的是故事、劇本還是可拼貼的資料庫?而東浩紀與大塚英治等人的討論,則是近代日本動漫研究和產業化發展的重要里程碑。如果從這一角度來說,則本書可說是日本學界探討御宅族究竟是什麼、這一群體是如何產生?又對日本社會有何影響的的一個起點。

最後,本書畢竟是二十年前的作品。許多論述的環境已與今日截然不同。例如本書對於御宅族的定義基本上是男性,忽視了女性消費者和繭居族的多樣性別性,更難以注意到後來BL、美少年作品或是各種同性愛作品的興起,這點本田透或荷宮和子等人均有許多補充和討論。更重要的是,那是個網路不如今天如此普及,更沒有隨時可看、可刪、可上傳、可評論的智慧攜帶裝置的時代,所以 2023年的今天,透過近二十年來大量動漫戰鬥美少作品的觀賞和回顧,更讓我們重新思索本書的論點和時代精神,我想是非常有意思的一件事。

【導讀】

專屬於動漫族群的心理學

精神分析與動漫文化

市面上有許多理論在評論、剖析動漫文化圈各式各樣的現象,但令我納悶的是,國內從來沒有與精神分析相關的論述。之所以會這麼說,是因為我認為精神分析是最適合用來解釋動漫族群的理論,其理論也與各式各樣的動漫文本、群體現象有非常密切的關係。

我想大部分的人都或多或少聽過精神分析,只是未必理解其理論,精神分析也有各式各樣的支派,像是本書的作者齋藤環就是受拉岡學派訓練。在有限的篇幅中很難對精神分析做完整的論述,我只想提幾個精神分析理論的特色,來說明它為什麼與動漫族群關係密切。古典精神分析是從性驅力相關的理論出發,而後一直很誠懇地探究著人類最深刻的經驗,從對性的感覺到創傷對人的影響,不斷地在建構人類內在心智的樣貌。與其他心理學派不同,精神分析不避諱談一些平常不太會談的事情,甚至覺得這些事情才是最重要的經驗,例如性與攻擊、慾望與矛盾等等,而這些東西,不正是動漫中屢見不鮮的內容嗎?舉例來說,動漫文化圈所謂的XX「控」,「控」這個字其實就是精神分析理論中「情結」(complex)發音的縮寫(也就是說「母控」就是伊底帕斯情結),從中可見兩者關聯緊密。

基本上,動漫文化的兩大主題就是性與攻擊(雖然這樣講有點簡略,當然也不乏有探討更深遠意義的作品),但若把性與攻擊的元素抽掉,動漫產業肯定會黯然失色。大家可以想像不色情的《出包王女》,沒有打鬥場面的《海賊王》,會是多麼地乏味。然而動漫與色情產業不同,動漫文化是一種建立在各式各樣慾望「幻想」上的「創作」,並從中探尋自身有所共鳴的經驗,這樣基於人類原始經驗的作品,帶給了我們其他種媒體無法辦到的衝擊,也傳遞了屬於這個文化圈特有的體驗。

本書想要談的,就是建立在這之上,關於動漫族群「慾望」的話題,且這個慾望不是普通的慾望,是對於動漫文本中「虛構客體」的慾望,是專屬於動漫族群的特殊慾望,進而反觀自身為什麼會有這樣的「慾望結構」,就是本書的骨幹。雖然許多人開始用心理學理論來解釋動漫文本或閱聽人的心理狀態,但有趣的是這些理論都避開慾望的話題,也許是認為慾望這個問題太難談、或太敏感,或是有某種複雜的防衛在裡面,但這麼做就如同把動漫去性化一般,最重要的那一塊被閹割掉了。如今我們從精神分析的角度重新出發,卯足全力地「凝視」著動漫/我們自身的慾望。

個案研究——精神分析的看家本領

在佛洛伊德的文集中,常常透過評論單一個案,來推演出人類的特殊心理結構。像是他曾評論達文西在畫室中照顧許多美少年的舉動,是「企圖在他們身上看到母親眼中的自己」,推導出了自戀(narcissistic)相關的理論;又在患有思覺失調症的法官史瑞伯的自傳中,剖析他精神病式幻想的背後,其實是「同性戀原慾」在作祟。佛洛伊德的這些推論放在現今當然具有爭議,但用這種方式思考特殊案例以及內在心智之間的關係,對精神醫學界,以及後世試圖探索人類內在心智世界,有著極大的啟發。

本書作者齋藤環醫師依循佛洛伊德的老路,企圖用特殊的案例來推演御宅族這個特殊族群的心智狀態;書中一共舉了兩個案例,一位是非主流藝術家(通常是指精神疾病患者的素人藝術家)達格,而另一位是大家都耳熟能詳的動畫導演宮崎駿。在達格的案例中,齋藤環分析了他一系列的畫作《薇薇安女孩與她們的百年戰爭》(聽起來有點像輕小說的名字),畫作中描繪了長有陽具的天真少女們,與殘酷世界進行慘絕人寰抗爭的史詩故事。從分析中,齋藤環找到了「戰鬥美少女」與「陽具女孩」這個標誌,並與流行動漫中的角色做對比,企圖推導出達格與御宅族在心智結構上的共通性。而在宮崎駿的案例上,齋藤環試著評論他對《白蛇傳》這部動畫的態度,來描繪一個明明愛上動漫角色(白娘子)卻又害怕承認的心態,從中建構出一套御宅族愛戀「虛構客體」的「創傷模型」。

當然這並不是在說御宅族都是精神病患,就如同佛洛伊德分析史瑞伯並不是在說所有人都是同性戀,而是藉由這些案例,指出人類心智中有這麼一個普遍的面向,而這個面向居然能在動漫文化中用如此明顯的方式體現出來,我認為這也正是動漫難能可貴之處——精闢地道出人類的經驗。

虛構與現實

由於御宅族或動漫愛好者,已經太習慣於閱聽動畫漫畫這類的媒體,把虛構客體當作慾望對象這件事情被視作理所當然,而不會覺得奇怪。作者齋藤環醫師就質問:為什麼會對虛構的事物產生性慾?這記當頭棒喝才讓我們真正開始認真思考這件事情,真是既奇怪又有趣。動漫媒體呈現的完全是視覺訊息,與真實性與慾望的感受有著天壤之別。真實的關係中包含著許多元素,像是觸覺、味覺、體感、對方的心智狀態等等,與動漫中虛構的慾望幾乎是完全不一樣的東西。對動漫不熟悉的朋友也曾向我表示,無法理解為什麼有人能對二次元的角色產生慾望;反觀動漫圈的朋友也會打趣的說,自己對三次元的異性完全沒有興趣。

若動漫是個「虛構的慾望客體」,那麼動漫族群就是愛上了這些「虛構客體」的人,把絕大多數的精力都投注在虛構的事物上。虛構與現實,是動漫愛好者的基本命題,在這個次文化圈子的人,曾幾度被別人說過,不要再沉溺於那些虛構的事情中?然而,一般人所論述虛構與現實這樣的二分法真的成立嗎?在精神分析的傳統中

然而討論到虛構的世界或妄想的世界,會讓人很容易聯想到一個診斷——精神分裂症(現在稱思覺失調症)。難道說御宅族都是潛在的思覺失調症患者嗎?答案當然不是(但思覺失調症患者也可以是動漫愛好者),就作者的說法,兩者有本質上的差異,思覺失調症患者是被困在的內在現實的世界中,而動漫愛好者則是對於虛構的世界具有「親和性」,並能夠從中找到「屬於自己的現實」。以這個假設為基礎,讓我們拋開現實與虛構二分法的包袱,接受虛構的慾望客體,並來探討愛上這個虛構客體的、屬於動漫族群的心智——慾望結構到底長什麼樣子。

精神官能症與性倒錯——動漫族群的慾望結構

齋藤環試著用精神官能症與性倒錯之間的辯駁,來解釋御宅族的內在心智結構,然而我想大家應該對這兩個詞彙相當陌生。所謂的精神官能症,指的是佛洛伊德指出的一系列人面對內在矛盾而起的心智機制,其核心就是伊底帕斯情結,也就是在三角關係中產生的閹割焦慮。雖然很難以三言兩語解釋清楚,但大家可以想像成是人在面對與性有關的感受時,會產生一系列複雜的內在機制,來處理這種感受,若處理不好,可能就會演變成問題行為或是症狀,像是歇斯底里症、強迫症都屬於這個範疇。而精神官能症的反面即是性倒錯,意味著性的感受完全沒被內在機制處理就直接顯現出來,像是特定的戀物癖、暴露狂等等。當然這些是相當古典的定義,隨著時代演進、臨床知識不斷累積,精神官能症與性倒錯也各自有不同的意涵出現。精神官能症在現今已變成「正常人」的代名詞,伊底帕斯的感受則是每個健康的人都會經歷過的體驗;而性倒錯也不再指涉特定的變態行為,而是指每個人都會有的,各式各樣的情慾結構,像是有些人貪戀權力、有些人沉迷美色,或是我們每個人心中,都有些不願溝通的小祕密。

御宅族的活動常常與性倒錯的概念連在一起,這是什麼意思?perversion這個詞在中文被翻成「性變態」或「性倒錯」,總有種汙名化的味道,但若我們純粹從能量觀來看,這個詞的意思僅是講「原本應該被灌注在性行為的能量,被轉為灌注在其他地方」,其實是相當中性的詞彙,而且這樣的描述也還算精確。這種狀態在動漫文化圈中應是見怪不怪的現象,無論是cosplay、同人創作、推偶像等等,哪個不是把所有的慾望能量都灌注其中的產物?若說每個人都有性倒錯的部分,一般人或是隱藏,變成一種祕密生活、或是用病態的方式表達,造成他人困擾。然而動漫文化圈可說是建立在性倒錯上的文明,是個用虛構慾望搭起的國度,在這個國度中虛構的慾望是共享的文化圈,大家可以從中恣意地遊戲、創造、找到寄託,這是極其特殊且珍貴的現象。

在古典的論述中,精神官能症與性倒錯似乎是對立的存在,然而對於齋藤環而言,他援引拉岡的理論,認為性倒錯並不是精神官能症的反面,而僅是與精神官能症不同的結構,其複雜程度不亞於精神官能症。從這個觀點來看,動漫這種充斥著性倒錯氛圍的文化圈中,還是能找到屬於動漫族群的精神官能症結構。就他的說法,這個精神官能症結構就是「戰鬥美少女」——一種把虛構的慾望陽具化的象徵,藉由追尋戰鬥美少女,御宅族在動漫中過著屬於自己的精神官能症生活。

御宅族的理路與未來

也許安上這些精神分析術語會讓某些讀者感到反感,認為自己被貼上標籤,但我希望呼籲大家把這些理論視為一種好奇與興趣。齋藤環對於動漫族群的剖析未必正確,因為任何的精神分析理論與假設,也都會隨著時代不斷地產生變革;人對於內在的探索是無止境的工作,每個年代都會有不同的風景。我很好奇佛洛伊德若像是《羅馬浴場》的主角一樣穿越到現在的同人誌會場,會有怎樣的心情?他一定會大呼驚奇說:哇!原來性有這麼多可能性!

動漫文化圈也不斷在變化中,例如齋藤環在書中指出歐美人不太能接受虛構的事物(尤其對性),但現在動漫文化席捲全球,這樣的論述已不適用。十年前戰鬥美少女們可能還奔馳在動漫的戰場上,現在也慢慢式微,少女們不用戰鬥就能夠獲得高人氣(例如一起露營);就如同齋藤環在書中所指出,御宅族為了要因應媒體環境的改變,慾望的客體也會不斷變化。在這個過程中,我們不是要追求一套確定的答案,而是對這快速進步、不斷變化的動漫文化圈,持續保持好奇心,同時也慢慢認識自己,建構出一套屬於自己的御宅族心理學。

【後記】

我在一九九三年的秋天收到一封邀請函,裡面寫著世田谷美術館將舉辦以「非主流藝術家」為主題的展覽。至今仍不清楚為何我這般的一介民間醫師會收邀參觀這場以「平行視角」為號召的展覽。或許是因為我碰巧是精神科醫師,也是日本病誌學(pathography)學會的一員吧?根據日記,我實際前往參觀的日期是十月十七日,我記得那是個非常晴朗的週日。

我很期待在病誌學領域早已相當出名的普林佐倫收藏品,然而等著我的卻是完全意料之外的創作者,這次的邂逅完全像是一場意外。亨利.達格這名聽都沒聽過的創作者所描繪的畫作,從與「藝術」不同的面向突然出現,意外地打動了我。我實際接觸達格的真跡只有兩次,除了這次之外,另一次是大約三年後,一九九七年一月於銀座的藝術空間舉辦的個展。儘管如此,我至今依然對達格懷抱著不合理的憧憬。我對這名連一本完整的畫冊都沒有的畫家一直都懷著某種既像是愛慕也像是鄉愁的情緒。或許是一種對正統敬而遠之,卻容易受擺在邊緣角落的作品吸引的脆弱感性,迫使我做出選擇。這的確是部份原因,但也不只如此,若要說我為了親自證明這點而開始撰寫本書也不為過。

就如同本文中多次提到的,因為某人指出了達格的作品與《美少女戰士》的相似,讓我想到了「戰鬥美少女」這個符號的特異性。於是在一九九四年九月,我由此開始構思本書的主題。編給一般讀者看的精神醫學雜誌《La Luna》(現已停刊)的創刊號,邀請我寫一篇「主題不限的評論」,我當時所寫的就是〈亨利.達格與陽具女孩〉這篇短文。後來也在現在同樣已經停刊的青土社雜誌《Imago》寫了一篇稍長的評論〈陽具女孩跨越國境〉。這篇文章收錄於前著《文脈病──拉岡/貝特森/馬圖拉納》(青土社,一九九八年),但其結論與本書完全相反,調性反倒是呼籲大家對於幼齡化的媒體空間有所警覺。雖然有些部份現在讀起來使我不禁苦笑,但總之我也只能安慰自己:「畢竟過了這麼長的時間。」

這是我執筆的常態,又或者另一方面也是因為文章需要較長的時間才能完成,因此「邊寫邊想」便無可避免。我原本也打算對「御宅族」採取略為批判的筆調,但最後本書卻大幅轉向「擁護御宅族」。我在執筆的過程中遇到了好幾名御宅族,隨著採訪的進行我發現了自己的誤解。尤其是具體得知御宅族的慾望狀態,以及在幻想與日常模式兩者之間的切換,這成為對我而言非常有意義的體驗。如果我堅持對御宅族採取批判的態度,或許最後就寫不出這本書吧?

我最大的誤解就是毫無根據地深信「即使我沒有自稱為御宅族,依然能夠對他們產生十二分的共鳴」。就算缺乏完整地看完動畫系列的經驗,但只要有從書本或網路上取得的資訊,我也能像個御宅族一樣談論動畫吧?這當然只是錯覺。這樣的共鳴能力,在最重要的部分完全沒有發揮作用。舉例來說,我至今仍無論如何都抓不到「萌」的感覺,也不由自主地對動畫畫風與聲優的演出感到不對勁。當然,我只要彷彿刻意採取從外部觀察「御宅族共同體」的角度,除了保持距離之外,缺乏共鳴的部分也非常有利,但我這種資質上的缺乏卻需要靠著許多友人來彌補。我很感謝我的年輕友人,即花咲貴志等人,他們告訴我包含自己性生活在內的寶貴見證,以及給我許多有益的建議,並提供許多幫助。

我也來多少寫些帶點祕辛的內容吧!本書說起來是個流浪的企劃。《Imago》的評論刊出來之後,某位編輯建議我不妨寫成單行本,我接受了他的提議,這成為一切的開端。我接受這個提議時雖然興致勃勃,但當時我除了臨床的工作之外,手上還有兩本書的企劃。三本書同時進行這樣的拙劣安排,果然是文筆素人才會做的事情,稿子也一拖再拖。或許因為實在拖太久了,導致那位編輯覺得我應該寫不出來了吧?於是他逐漸失去了音訊。不過此刻回想起來,企劃在當時被暫時束之高閣或許是一種幸運。

後來,太田出版的編輯杉浦直行先生,對我這個帶著遺憾丟到一旁的點子表示興趣。他也是我寫第一本書《文脈病》時深入參與的好夥伴,因此是我個人最信任的編輯。我受到他的鼓勵,終於開始修改寫了約一半的原稿。但杉浦也在編輯作業途中因個人因素而辭去工作。基於杉浦的考量,這個企劃由太田出版的內藤裕治編輯接手,這是本書第二次交棒。內藤一邊進行《批評空間》這項辛苦的編輯工作,一邊仔細地幫我確認原稿。動畫與漫畫似乎不是他的守備範圍,因此他或許被逼得相當痛苦。他有時會在我寫到快要不知所云時提醒我,或者訂正我的誤解,對於缺乏說服力的解釋也會確實提出反駁。如果沒有他的參與,本書想必會變得相當單方面的自我滿足吧。儘管本書延宕許久而難產,但內藤編輯直到最後都以接生者的身分從旁協助,從未放棄,因此我要向他獻上最大的感謝。

撰稿長期化其實還有其他好處,其一就是有機會認識為本書裝幀的藝術家村上隆先生。他為了將御宅族文化移植入現代美術的脈絡,極為戰略性地不斷推出許多精彩的作品。村上先生的製作概念之一「超扁平」,正是我在本書試著以「日本式空間」描述的表象空間。不過我直到最近才得知這個概念,因此無法在本書中引用。除此之外,

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價