活動訊息

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

內容簡介

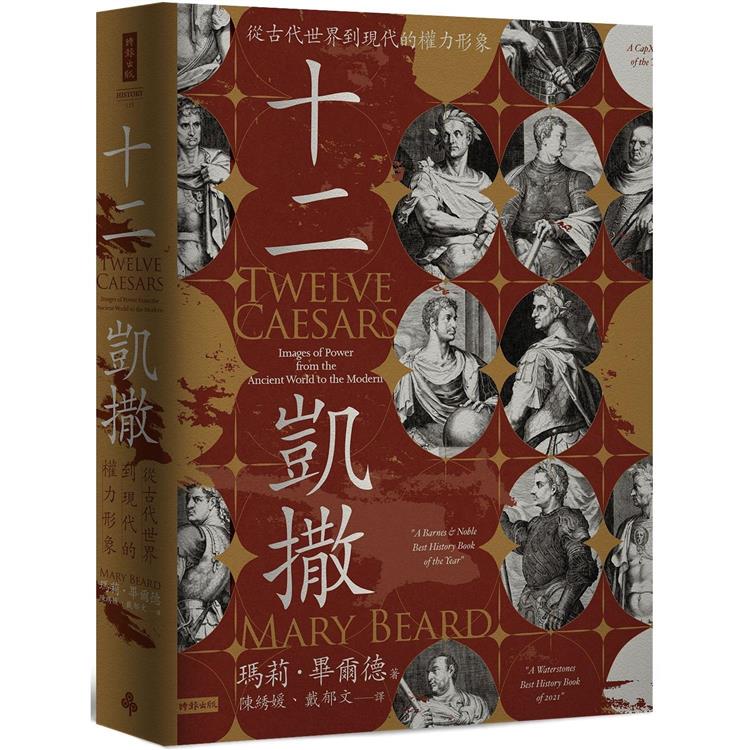

《SPQR:璀璨帝國,盛世羅馬,元老院與人民的榮光古史》暢銷書作者瑪莉‧畢爾德再一次精彩鉅獻。這是個迷人故事,講述古羅馬統治者肖像如何在兩千多年來,影響藝術、文化和權力的表現。

「2021年秋季《圖書館期刊》(Library Journal)非小說類必讀著作」

「巴諾書店(Barnes & Noble)年度最佳歷史著作」

「《科克斯書評》(Kirkus Reviews)年度最佳非小說類著作之一」

「《科克斯書評》(Kirkus Reviews)年度最佳傳記著作之一」

「水石書店(Waterstones)2021年最佳歷史著作」

權力的面孔「看起來」是什麼樣子?誰在藝術品中受到紀念?原因是什麼?我們對於現今所譴責的政治人物雕像,有何種反應?在今日「雕塑戰爭」的背景下,瑪莉.畢爾德透過本書講述西方世界兩千多年來,富豪、權貴和名人的肖像如何受到古羅馬皇帝形象塑造的影響,特別是包括無情的尤利烏斯.凱撒,以及虐待蒼蠅的圖密善在內的「十二凱撒」。《十二凱撒》探問的是,即便今日,無能領導者仍會被諷刺成彈琴坐觀羅馬焚落的尼祿,為什麼這些殘暴的獨裁者在古代和文藝復興時代到今日的藝術中,始終得以如此突出。

從古羅馬政治中皇帝肖像的重要性開始,本書以豐富圖像資料,帶領讀者穿越兩千年的藝術和文化,以全新視角展現梅姆林和曼帖那到十九世紀美國雕塑家埃德莫尼婭.路易斯等藝術家的作品,以及一代又一代織布工、家具木工、銀匠、印刷工和陶藝家的藝術創作。本書講述的不是單調、重複、保守又乏味的皇室男女肖像,而是關於身分轉變、有意無意的錯誤識別、偽造以及時常矛盾的權威表徵等,讓人意想不到的故事。

畢爾德在《十二凱撒》中,從重建令人驚嘆的提香「皇帝廳」,到重新詮釋亨利八世著名的皇帝掛毯,展現迷人的偵探工作。她提供一個扣人心弦的故事,講述有史以來最具挑戰性和令人不安的強權肖像。

目錄

序/導讀

導讀

從皇帝到皇帝圖像:後世眼中的羅馬皇帝體制與詮釋性再造

王健安/現為轉角國際 udn Global「瓦堡學院」專欄作者,著有《世界劇場:16-18世紀版畫中的羅馬城》、《世界劇場的觀眾:16-18世紀導覽指引中的羅馬城》等書

西元前27年,羅馬元老院授予屋大維「奧古斯都」此一頭銜,此時此刻起,開始了現代學者普遍認可的古羅馬「帝國時期」。就各方面來說,「奧古斯都」一詞當然不是「皇帝」的同義詞,甚至在古羅馬體制中,也未包括任何具體實權。何以這個稱號能如此具有指標性?

所謂的羅馬皇帝,沒有法理上的明確定義。單從帝國主義行為來看,羅馬最晚在西元前一世紀,就可說是一個帝國(以武力、經濟等手段,正式或非正式地控制大片土地),不過就政治體制而言,當時的羅馬仍採用共和體制:以元老院為議事核心,權力再分散給各種官職。但事實上,當羅馬邁向帝國之路時,手腕高明、富有領袖魅力的強人屢屢打破既有共和體制,為日後的皇帝體制定下基礎。其中最著名的,就屬歷史上那位知名的凱撒。因為運氣、能力,他成功擊敗所有競爭對手,成為羅馬共和中的唯一強人。當然,他不是單靠武力掌權,還牢牢掌握了大量既有的、本應分散在不同人身上的政治權力。當凱撒在西元前44年遇刺,除了因為是共和主義者的反對,或許也有人是因為不滿他獨占所有大權。

但凱撒之死並未終止羅馬強人政治,他的養子兼繼承人屋大維便是個政治手段更加高明的人物。面對支持凱撒的羅馬普羅大眾,屋大維不斷強調他作為凱撒繼承者的身分,更採納了前人留下的「實務經驗」,一步步掌握政治、軍事上的官職(及其賦予的實權)。早在西元前27年之前,屋大維就是羅馬世界中,至高無上的統治者。「奧古斯都」之名,算是在形式上,承認了他創造出一個前無古人的特殊地位。奧古斯都之後,羅馬仍有共和形式,實際上其實是由奧古斯都主掌一切。斷定此時間點為共和的終結,以及新時期的到來,確實有幾分合理性。

但奧古斯都也知道,他的權力地位從來就不是體制內的存在,為此,想盡一切辦法讓他掌握的特權世襲化。此一過程便改變了某些詞彙的意涵,特別是「凱撒」。奧古斯都為了宣示他繼承凱撒的一切遺產及名望,在個人姓名中加入「凱撒」。從奧古斯都起建立皇帝體制後,「凱撒」之名,也有著「正式繼承人」的意涵,不斷地傳承給歷任的未來皇帝,在有些時候,「凱撒」甚至可以是「皇帝」的同義詞。

無論如何,羅馬帝國作為是歐洲歷史上首個大一統帝國,再加上與基督宗教密切相關,接下來成為歐洲文化的重要模板與認同對象。例如神聖羅馬帝國,便是在日耳曼地區延續了上千年,僅有帝國之名的模仿者。而羅馬皇帝更是眾人難以忘懷的對象,方才提到的凱撒,最後成為德語的皇帝(Kaiser)和俄語的沙皇(Tsar)字源,但更多的詮釋,則源自於皇帝創造的豐功偉業,或是流入民間的八卦故事。簡言之,歐洲文明不單單只是模仿羅馬皇帝,在更多時候,還參雜許多再詮釋的成果,其具體內容,便是本書《十二凱撒:從古代世界到現代的權力形象》想探究的主題。

貫通本書的「十二帝王」一詞,就狹義來看,是史家蘇埃托尼亞斯提出的歷史概念,用最簡潔方式,綜整包括凱撒在內,羅馬帝國最初的十二位皇帝(原文使用的是「caesra(凱撒)」,蘇埃托尼亞斯的用詞源於前述提及的特殊歷史背景,但考量到羅馬皇帝體制的特殊性,「皇帝」、「帝王」也是合理用詞);廣義來看,便是歐洲文明如何詮釋、重造這十二位皇帝的總稱。在本書中,我們可以看到十二位皇帝的生平事蹟,一一成了後世創造者得以發揮的絕佳題材,其媒介材料更是多元,從最基本的繪畫、雕刻、版畫,到現今相對難以看到的掛毯、銀盤等。

作者在書中,針對某類皇帝圖像的發展脈絡提出一個相當有趣的概念:持續進行中的創作。而此概念,其實也可套用在本書中可見、從古至今的所有皇帝圖像;換句話說,即便是同一位皇帝,他的外貌、形象,甚至其所象徵的道德訓誡,常常不盡相同。一方面,這當然涉及到學術考證的問題(有可能誤將某個皇帝的事蹟與另一位皇帝混淆),但更重要的是,創作者、出資者或收藏者的不同身分、立場,會產生截然不同的認知或解讀方向。還是以那位凱撒為例,書中提到,即便他戰功彪炳,又建立了一時霸業,但最後遇刺的下場,使得以他為主題的皇帝圖像,對任何君王、統治者來說,絕對不是個好兆頭;但對共和主義者而言,卻是個可大肆彰顯的歷史事件。由此開始,難免會衍生出一個相當重要的議題:當初這些創造者(或收藏者)在面對或創造這些皇帝圖像時的心境為何?

考慮到後世創造的皇帝圖像數量龐雜,這幾乎是不可能略而不談的議題。本書的另一重要內容,便是試著剖析人們如何看待這些皇帝圖像的過程。好比說,19世紀的某些歷史畫,就以所謂的「暴君」故事為主軸,蘊藏道德訓誡的功能。但有些作品,卻顯得沒那麼容易解釋,像是英國國王亨利八世必定知道凱撒的故事,但他依舊花費巨資買下凱撒主題的掛毯。他是由衷不在意凱撒遇刺,或是有其他考量?

雖然《十二凱撒》充滿諸多此類難以考據的細節,但都無礙於作者適切地點出另一概念:創造羅馬皇帝圖像的過程,是現代與過去的對話。面對這些皇帝,追求「真實性」從來就不是唯一重點,而是當代人想在這些皇帝身上看到什麼?(就連古羅馬時代的人,都不見得真的知道羅馬皇帝的真實樣貌,他們的描繪,相當程度上也是為了滿足某種目的)

換言之,羅馬帝國以及這些皇帝更像是個載體,人類藉此表現對這個世界的想像或期望。凡此種種,已是現代歷史研究關注的課題。而本書則透過歷史的諸多圖像,讓讀者見識到各種詮釋羅馬皇帝的文化或社會背景:有些是出於獵奇心態,有些則是想彰顯家族榮耀,因此,皇帝的部分面向會被放大檢視,無論是醜化或美化。簡言之,觀看人類如何詮釋羅馬皇帝,也是人類文明的縮影。本書雖未如此主張,仍無意間以諸多有趣故事,為讀者介紹人類文明的演進。

時序再回到西元前27年。當年,奧古斯都為了讓他的權力與家族能永遠延續下去,可說是用盡一切手段。後世用來嘲諷、咒罵個別皇帝(尤其是本書著重的十二帝王系列)的故事,或多或少其實都與奧古斯都的所作所為,以及他開創的皇的體制有關。但也是奧古斯都,開創一個在人類文明中,始終有強大生命力的創作題材,吸引後世不斷關注與再創造。《十二凱撒》的存在,既匯聚了歷史上的諸多案例,本身也成為了此龐大清單中的其中一項。

前言

羅馬皇帝仍圍繞在我們周圍。雖然近兩千年羅馬古城不再是帝國首都,但至今在西方,幾乎每個人都熟悉尤利烏斯.凱撒(Julius Caesar)或尼祿(Nero)的名字,甚至能辨認他們的長相。他們的臉孔不僅出現在博物館展示櫃或藝廊牆上盯著我們瞧,也出現在電影、廣告和報紙漫畫中。創作者只需用桂冠、托加長袍、里爾琴和一些火焰背景,就能輕鬆地將某個現代政治人物諷刺為「彈琴坐觀羅馬焚落的尼祿」,而我們大部分的人都能了解箇中含意。過去將近五百年的時間,這些皇帝以及他們的妻子、母親、兒女,被無數次地重現於繪畫、壁毯、銀器、瓷器、大理石像和銅像。我想除了耶穌、聖母瑪莉亞和少數幾個聖徒外,在「機械複製的時代」(the age of mechanical reproduction)之前,西方藝術對羅馬皇帝的視覺描繪,數量遠遠超過其他人物。幾百年來,卡里古拉(Caligula)和克勞狄斯(Claudius)在世界各地引起的共鳴,是查理曼(Charlemagne)、查爾斯五世(Charles V)或亨利八世(Henry VIII)望塵莫及的。他們的影響力遠遠超越圖書館或講堂的範圍。

我比大多數人更親密地與這些古代統治者生活在一起,因為過去四十多年來,他們一直是我的工作重心。不論是法律判決或笑話,我都仔細斟酌關於他們的字句。我分析了他們權力的基礎、抽絲剝繭他們繼承的法則(或毫無章法),並經常對他們的統治感到遺憾。我總是詳細觀察刻有他們頭像的浮雕和硬幣。除此之外,我教導學生欣賞並細究羅馬作家對他們的描述。提比流斯(Tiberius)在卡布里島(Capri)泳池裡的驚人事蹟、尼祿渴望自己母親的不倫傳聞,以及圖密善(Domitian)用筆尖折磨蒼蠅等等,這些故事在現代的想像中非常受歡迎,它們也確實傳達了古羅馬人的恐懼和幻想。但是,正如我一再向那些喜歡只看故事表面的人所強調,這些故事不一定如一般字面意義上所表達的那樣「真實」。我的職業一直是古典學家、歷史學家、教師、懷疑論者以及偶爾潑人冷水的人。

這本書將聚焦於現代對古代皇帝的形象詮釋,並提出一些最基本的問題,探討這些圖像被創作的方式和原因。自文藝復興時期以降,為什麼藝術家選擇描繪這些古代人物,而且數量不勝枚舉、種類琳瑯滿目?為什麼顧客會選擇買下那些華麗的雕塑、廉價的浮雕和版畫?這些早已逝去的獨裁者,許多都是惡名昭彰的暴君,並非英勇的君王,那麼對現代觀眾而言,他們的面孔又具有何種意義?

在接下來的章節中,這些古代皇帝將是極為重要的主題人物,尤其是現在為人所知的「十二帝王」―始自尤利烏斯.凱撒(西元前44年遭到暗殺),包括提比流斯、卡里古拉、尼祿等幾位,最終是虐蠅者圖密善(西元96年遭到暗殺)(圖表1)。我所討論的現代藝術品,幾乎都是在古羅馬人對其統治者的陳述,以及那些關於他們善惡作為的古老故事的交錯對話中產生,雖然某些故事可能有些牽強附會。儘管如此,在本書中,這些皇帝和現代藝術家們共享了舞台,包括幾個西方傳統中的熟面孔,如曼帖那(Mantegna)、提香(Titian)和阿爾瑪-塔德瑪(Alma-Tadema);以及過去幾世代不為人知的織工匠、細木工匠、銀匠、印刷工和陶藝家,他們製作出許多最引人注目和影響最深的皇帝像。本書的舞台上也有文藝復興時期的人文主義者、古物學家、學者和現代考古學家,這些人傾注精力嘗試著鑑定和重建這些古代掌權者的面孔。除此之外,書中還提到其他更廣泛的觀眾反應,舉凡清潔工或朝臣對此留下感動、憤怒、無聊或困惑。換句話說,我的研究興趣不僅在於皇帝本身或是重現皇帝像的藝術家,還包括我們每一個觀看的人。

希望我能帶給讀者一些驚喜,以及介紹一些出人意料、非比尋常的藝術史給各位認識。我們將從巧克力、十六世紀壁紙,到十八世紀俗麗的蠟像等意想不到的地方,和皇帝們見面。我們將會對一些雕像的製作年分感到困惑,這些雕像至今仍有爭議,我們無法確認它們究竟是古羅馬文物的現代模仿品、贗品、複製品,還是文藝復興對帝國傳統具有創意性的致敬。我們也會探討為什麼這些圖像數百年來有這麼多重製,或無止盡地混淆,例如某個皇帝被誤認為另一個皇帝、母親和女兒被混淆、羅馬歷史中的女性人物被(誤)解讀成男性,反之亦然。我們也會藉由現存的複製品和蛛絲馬跡,重建自十六世紀以來消失的一系列羅馬帝王面容,這些面孔現在幾乎被人遺忘。他們在過去是廣為人知的熟面孔,並且奠定歐洲人對皇帝的普遍想像。我的目標在呈現為什麼這些羅馬皇帝(儘管他們可能是獨裁者或暴君)仍在藝術和文化史上具有重要意義。

此書起源自2011年春季我在華盛頓特區美術學院講授的梅隆藝術講座(A. W. Mellon Lectures in the Fine Arts)。從那時起 ,我不斷發現新資料,建立了新的連結,並從不同方向更深入探討一些研究案例。本書的開端與結尾與那系列的講座一樣,講述一個奇特的物件,它曾經就在我當時發表演講的國家藝廊(National Gallery of Art)講堂不遠處,它並不是皇帝肖像,而是一個大型的古羅馬大理石靈柩或石棺,有人相信並大肆宣傳它曾經是一位皇帝最後的安息之所。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價