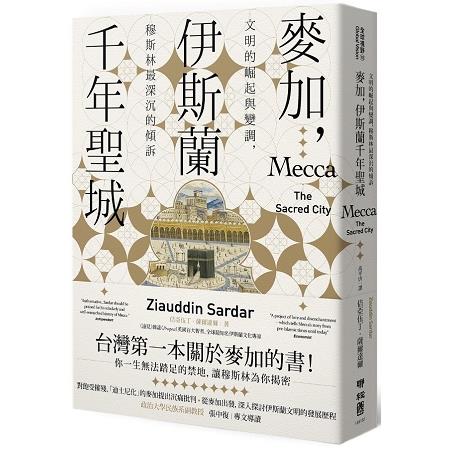

【電子書】麥加,伊斯蘭千年聖城:文明的崛起與變調,穆斯林最深沉的傾訴

帶領我們走進當今世界最重要的地方。出版後,引起全球震撼,顛覆世人對聖城的刻板印象。活動訊息

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

內容簡介

麥加──專屬伊斯蘭信徒的天堂入口

台灣第一本關於麥加的書!要了解伊斯蘭,必須先從麥加開始!

當石油財富湧現,金錢成為麥加人的新真主,全世界都在討論伊斯蘭,伊斯蘭的信仰中心卻為世人所忽略!

你一生無法踏足的禁地,讓穆斯林、《遠見》雜誌(Prospect)英國百大智者、全球最知名伊斯蘭文化專家佶亞伍丁•薩爾達爾,在《麥加,伊斯蘭千年聖城》為你細說從頭。出版後,引起全球震撼,顛覆世人對聖城的刻板印象。

‧對飽受摧殘、「迪士尼化」的麥加提出沉痛批判

‧從麥加出發,深入探討伊斯蘭文明的發展歷程

麥加──伊斯蘭教第一大聖城,穆罕默德的出生地。穆斯林每天朝這裡祈禱,一生至少到麥加朝聖一次,是伊斯蘭信徒最大的想望與榮耀。《麥加,伊斯蘭千年聖城》指出,麥加的重要性不只在於宗教。麥加發生的事,以及穆斯林對麥加政治和文化歷史的看法,對世局影響巨大,一直持續至今。

然而,這個穆斯林認為地球上最神聖的地方,如今竟已面目全非……

例如:

‧到麥加朝聖是伊斯蘭五功之一,麥加如何奠定神聖地位?

‧從小對麥加抱持崇敬的穆斯林,深入走訪聖城後,為何憧憬幻滅?

‧先知穆罕默德之後,派系分裂與內戰何以綿延長達千年?

‧因石油致富的紹德家族,致力將麥加面貌現代化,帶來哪些新問題?

薩爾達爾是首屈一指的穆斯林文化研究學者,在《麥加,伊斯蘭千年聖城》一書中探討伊斯蘭中心────麥加的歷史發展,剖析其重要性與影響,並勇於對現況提出批判。他從頭說明麥加從沙漠荒谷變成貿易城市,以及突然崛起為宗教中心的過程,並檢視形塑穆斯林文化的內部鬥爭。

他在書中穿插自己親身前往麥加朝聖的經歷,以獨到眼光呈現麥加的精神層面以及傳統和現代之間的衝突。他揭開麥加的實體、社會、文化面向,並且透過過往西方旅行家對麥加的紀錄與評價,進一步揭示西方人長期以來對麥加的奇異想像與吸引力,藉此探索對麥加未來的影響。

這部震撼人心之作兼具知識性與感性,既像報導文學又似回憶錄,發人深省且耐人尋味,帶領我們走進當今世界最重要的一個地方。

目錄

地圖

推薦序 探究認知失衡下的永恆價值 張中復

前言 麥加的誘惑

薩爾達爾的朝聖之旅,以及與麥加的淵源

第一章 流淚谷

麥加的歷史源流/成為先知前的穆罕默德

第二章 我愛你勝過全世界

穆罕默德與《古蘭經》/對麥加的衝擊和威脅/謀殺穆罕默德

第三章 真主的凡間統領發生叛變

麥地那權位繼承之爭/麥加人的叛變與血戰/麥地那成為第一個伊斯蘭首都

第四章 沙里夫、蘇丹與教派

麥加神聖化/順尼四大法學派確立與紛爭/麥加領導者的權力鬥爭

第五章 聖城的愛與兄弟相殘

十字軍東征/伊本‧阿拉比《麥加啟示錄》/麥加人的邪惡行徑/黃金布施帶來繁榮/中東政治版圖巨變

第六章 運送貴禮的駱駝隊

歐斯曼人的保衛與葡萄牙的侵略/聖城特別捐制度促進麥加發展/擴建聖寺與重建卡巴/沙里夫家族爭奪權位

第七章 瓦哈比主義分子的威脅

討伐哈爾卜人/建立宗教復興運動醞釀風暴/瓦哈比分子侵擾麥加

第八章 駱駝、印度人與女主公

貝都因人聯合對抗歐斯曼帝國統治/穆罕默德‧阿里與瓦哈比分子交戰/廢除奴隸制度引發麥加人反彈/印度居民改變麥加社會結構/《夫人朝聖記》與對世界開放的麥加

第九章 西方訪客、阿拉伯服裝

外國訪客以照片和遊記記錄麥加/修築漢志鐵路/阿拉伯的勞倫斯/反智、無知又迷信的麥加人

第十章 紹德家族統治下的麥加

因石油致富的紹德家族/沙烏地統治者首度擴建聖寺/麥加成為沙烏地的休士頓/聖寺遭圍城攻擊/朝聖者傷亡事故肇因

第十一章 改頭換面的烏托邦

麥加的歷史遺跡被抹除/充滿矛盾的現代麥加/麥加給予的啟示,一位穆斯林的反思

大事年表

參考資

序/導讀

前言

麥加的誘惑

朝聖公車塞在車陣動彈不得。我透過清晨的薄霧,端詳綿延數英里的混亂路況。這些和美國制式黃色校車同款的公車,兩側漆上斗大的阿拉伯文和英文字,特別顯眼。每輛公車四周都繞著一股滔滔浪潮,那是披掛在無數朝聖信徒身上的白布。能看出這片人海是由獨立個體組成的唯一線索,是他們各不相同的膚色。男性朝聖者全都穿著相同的傳統服裝—兩塊未以針線縫合的白布,稱為戒衣(ihram)──穿著時袒露一肩。這一大群萬頭攢動的人潮多達兩百萬至三百萬人,他們從世界各地蜂擁而至,為了在指定的時間趕赴此地:麥加。

聚集之後,朝聖者集體繞行這座城市及周邊地區,從一處聖地移動至另一處聖地。這道獨特的浪潮本該將他們從已經在星空下待上一晚的穆茲達理法(Muzdalifah),帶往約三英里外的米納(Mina),在那裡朝著三根石柱丟擲石頭,象徵性地驅趕撒旦。但就像洶湧浪潮試圖往狹窄水道的上游衝,這股突來的人潮嚴重堵塞,一道白色浪頭的波濤看不出有任何往前移動的跡象。我從高處看,令我感興趣的並非造成這種阻滯的流體動力學原理。我眼前這個推擠卻停滯的景象,就快和一直以來穿的朝聖服裝一樣成為傳統。因為塞車而動輒走走停停,正是這年代對於大批群眾依賴最先進交通工具代步的回應。我發現,這樣的堵車壅塞,和我興奮期待又念念不忘能在此時此地獲得的體驗完全背道而馳。或許正是這種理想與現實的差距,占據了我的心。或許是這地方有某種力量。當我打量著眼前景象時,浩瀚人潮中的一輛公車和一張臉孔吸引了我。

那輛公車卡在超大的擁塞車陣中。透過其中一扇車窗,我看見一名坐著紋風不動的朝聖者。他滿臉皺紋,目光卻炯炯有神,堅定地往地平線遠方望去。我被那表情吸引,起身穿過眼前的人車喧擾,彷彿時間靜止般地飄向這長者。一路鑽過擁擠人群時,我知道他已注意到我,儘管他的眼神和肢體不曾動過。直到我接近這輛公車,他終於動了。年邁而行動緩慢的他費了極大氣力,才穿過滿車乘客下車。這個過程似乎漫長無比。我看著他踏出蹣跚的每一步,最後站在我面前。四目相望,我終於明白是什麼吸引我走向這名長者了。他散發寧靜,被幸福的安定氣息圍繞。他不發一語地伸出手,把一直揪在手中的兩件床單遞給我。我直覺地接下他的包袱並跟著他,由他領著我走出人群。

到了車道旁一處安靜的角落,他示意我把床單鋪在地上。它就像早晨微風中的帆布鼓起飄揚。他等我把床單攤平,才放低羸弱的身軀安頓下來。他躺著休息,對我點了點頭,我知道他在道謝。我坐在他身旁──就這樣不知過了多久。我們沒有交談,因為無話可說。後來我發覺,他已經駕鶴西歸。我必恭必敬地攤開第二件床單,輕輕覆蓋他全身。這時我才開始擔心。接下來該怎麼做?該拿什麼標記、怎麼處理、告訴誰、該怎麼保護他的遺體不被某些突如其來的人群踩傷?我心中充滿疑問,但他已經找到他的答案、他的最終目的地。

當天是一九七五年十二月十六日。當時我正在履行穆斯林最重要的宗教功課之一:朝聖(Hajj),就是前往聖城麥加朝聖。我內心激動、欣喜若狂,與其他兩百多萬名正在朝聖的信徒間好像有著某種連結。我希望離開時心靈能有所提升,但這長者卻是前來求死。我感覺他比我更清楚朝聖的深層意涵。

作為伊斯蘭教的發祥地和先知穆罕默德的出生地,麥加是伊斯蘭文明最神聖的城市。幾乎和所有穆斯林一樣,我從小就知道有這個城市。一生至少前往麥加朝聖一次,是一門重要的功課。大多數穆斯林一輩子無緣得見麥加,但仍會學習、甚至牢記它的地理位置,而且是從長輩教導如何禮拜的那一刻起。所有穆斯林兒童準備做禮拜的第一堂課,就是學習找出麥加的方位,然後朝向聖城伏身膜拜,每天不只一次,而是五次。

我的家位於巴基斯坦迪巴爾布爾(Dipalpur),那裡是我出生和度過幼年的地方,屋內牆上掛著一幅破舊的年曆。其實,那極有可能是我們家唯一的裝飾品。掛曆上有張照片──我如今才發現十分俗麗──那是矗立在麥加中心、被山丘圍繞的禁寺(Sacred Mosque)和高聳的宣禮塔。在禁寺的中心,也就是照片的正中央,是卡巴天房(Kaaba)。最吸睛的正是卡巴天房。它的模樣既突兀又醒目,是一個結構簡單的立方體建築,被一面繡金黑布包覆。如果聚精會神盯著這張照片看,或許能依稀看出圍繞這個中心點的一道道白色漩渦,其實是一大群朝聖者。安拉(Allah)這個詞就以阿拉伯文粗體字寫在宣禮塔正上方。

時光流逝,但我家那幅裝飾用的掛曆上卡巴天房的影像,卻牢牢烙印在我記憶中。我生平見過的這第一張照片,讓我更加肯定既有的認知,那就是:儘管真主無所不在,但在某種特殊的意義上,祂的神力就集中在這一處;卡巴天房其實是「真主的家」。我知道,這張如此明白點出真主存在的照片,為我和這地方繫上一條密不可分的原始紐帶,持久不輟。這是種傻氣的純真,但我學習的一切都加深這股信念。隨著我有了一層層新的認識,它也在我心中不斷成長。這種個人的羈絆並非我所獨有。那是我和其他超過十億人共有的一份愛和虔誠、渴望和夢想。那是穆斯林之間共有的連結:麥加與我合而為一,同時麥加也與所有人合而為一。親臨麥加,既是個人身分認同的主根,也是整個全球性群體所共有的連結。

我們聽到別人口中的麥加,有著無止盡的相似之處,因為前來聖城的訪客只關心朝聖的儀式,而這些儀式從先知穆罕默德的年代以降就不曾改變。他們的著作引人入勝的篇章並非和麥加相關,而是描述往返麥加的過程,雖然麥加是個不斷改變的世界。對於這些記述朝聖的史料而言,麥加的居民不值一哂。麥加的永久居民有自己的煩惱,而他們面對這些世俗現實問題的方法,和其他穆斯林世界的人對麥加這個概念所懷抱的崇高理念大不相同。穆斯林文明所擁有的偉大理念與成就、科學與學術、藝術與文化,在麥加並不吃香。偉大的學者及科學家來訪,但麥加人對他們的博學多聞興味索然,只在乎狹隘又常故弄玄虛的神學。在觀念上,麥加的學者偏向保守,儘管影響力有限,卻不鼓勵知識及文化素質的提升,反而企圖加以限縮及譴責。

麥加為何必須對各地的穆斯林如此重要,有個淺顯易懂的解釋。一方面,它象徵所有精神和超脫塵世的面向,儘管宗教的本質在於如何融合這一切並使之成為激勵俗世生存的動力。但另一方面,這地方成為一個超越時空的理想,因為歷史上能夠實現朝聖夢想的穆斯林少之又少。關於履行朝聖的義務,關鍵詞當然是「如果能力所及」。以過去社會、經濟及交通的現實情況,意味著歷史上絕大多數的穆斯林其實無力進行。朝聖信徒一直都有,但身分和國籍卻隨著時間推移而不同。而且從數字上看,曾完成朝聖的人只占歷來生存過的穆斯林極小比例。因此,在麥加及其歷史上發生過的事,對於其他穆斯林世界的人而言,一直是既遙遠又多半不為人知,反之亦然。麥加忙於且關心自己身居朝聖聖地的地位,其他穆斯林世界發生的事件幾乎與它無關。

因此本書並不探究那個被理想化的麥加,而在探討這理想化的由來。本書討論的是不受重視、甚至被忽視的麥加,一個曾經是百姓餬口、英雄(和惡棍)崛起、暴行肆虐、貪婪和偏狹觀念屢見不鮮的地方。它深植於時空中,也存在於那些居住在這城市的人們極度混亂的生活中,甚至進入那些前來進行朝聖的人的生活裡。其中許多內容讀來令人不舒服。即使在這個被穆斯林美化為神聖的地方,人們的雙腳卻踩在爛泥和汙物之中。麥加人對於靈魂和良知該何去何從的爭辯從沒少過,這點世人皆然。麥加的歷史就如同許多其他城市一樣,充滿恐怖與血腥。我希望這當中除了有一些值得述說的精彩故事外,也有值得我們所有人引以為鑒的地方。

試閱

第十章 沙烏地統治下的麥加

阿布都‧阿齊茲‧伊本‧紹德國王一九五三年駕崩前,已將大量現代化事物引進麥加。一如過去經常發生的情況,聖城的新主人留下他們的印記。不過,新的統治者和以前的沙里夫不同,和麥加並無血統或親屬關係的淵源。血統和親屬關係後來成為邵德家族控制麥加的主要工具。

阿布都‧阿齊茲國王帶來的變化和回歸傳統或接納現代的關係較小,和遵循瓦哈比派世界觀的關係較大。聖城後來的命運取決於下面兩者複雜又經常矛盾的關係:紹德家族、他們與日俱增的石油財富,以及給予統治家族掌權正當性的瓦哈比派神職人員。一開始,雖然阿布都‧阿齊茲提出保證、其他穆斯林國家抗議,麥加所有陵墓被拆掉,包括先知家人的陵墓。瓦哈比派特別憎恨的蘇菲派聖陵被夷為平地。學校教學內容徹底改變:只有瓦哈比的著作和一些傳統文學可以拿來上課。

沙烏地阿拉伯一九三八年三月發現石油,啟動沙國重大開發計畫,麥加因為新取得的財富獲益。同一時期,麥加積極追求宗教純淨,教派多元化幾乎完全消失。

諷刺的是,麥加作為伊斯蘭大都會的角色其實提升。中東其他地區的人湧入定居,尤其是埃及人、葉門的哈德拉米人(Hadramis)還有中亞人,定居的馬來人和印尼人也進一步增加。不過,沙烏地人自認比其他所有人優秀,瞧不起非瓦哈比派的麥加居民,認為他們是較低階的穆斯林。

阿布都‧阿齊茲由兒子王儲紹德繼承,紹德一九五三年到六四年在位。紹德缺乏父親的政治和行政能力。他虛擲王國的財富,引發王室家族內部不滿和紛爭。為鞏固地位,他揮霍重金收買特定部落的效忠,並建立龐大的禁衛軍,這些衛兵穿傳統阿拉伯服裝而不是軍服,被稱為「白衫軍」。問題和內鬨頻傳的紹德統治期間只有一件事出名:沙烏地首度擴建禁寺。

沙烏地其他地區的人湧至,導致聖城人口增加。麥加如今有十五萬人定居。朝聖期間,麥加要照顧二十萬訪客,發現難以負荷。前往麥加的旅程變得相對容易。

大部分朝聖者如今走海路,在吉達下船後,轉乘巴士和汽車前往麥加以及在麥加市內、周遭神聖地點移動。航空業的進展即將使朝聖人數暴增。一九五三年,哈佛大學商學院學生阿布都‧賈法‧謝克(Abdul Ghafur Sheikh)是第一批以這種方法到麥加的人,他的經歷以《國家地理雜誌》(National Geographic Magazine)封面故事發表,標題是「美國到麥加的空中朝聖之旅」。沒多久,包機載來的朝聖者與日俱增。現有的禁寺顯然必須擴建,以容納快速成長的朝聖人潮。

擴建禁寺的決定原本出自阿布都‧阿齊茲國王。他指派兒子費瑟負責、督導一九五六年開始的工程。擴建分四階段進行。第一階段以薩法山和麥爾瓦山一帶為重點。附近房屋拆除,朝聖者在兩山之間奔跑的區域鋪平,加設圍籬隔開移動方向相反的朝聖者,並興建第二層路面讓朝聖者可在不同樓層進行奔跑儀式。禁寺開設新的門和入口:東面朝向主要馬路的一樓加開八扇門,二樓側面加開兩個入口,靠薩法山和麥爾瓦山各一。禁寺內部鋪上白色大理石。一九六一到一九六九年的第二階段,增設一扇更大的新門。寬廣的大門將原有三扇較小的門包進去,並按照新統治者的名字命名為紹德國王門。

禁寺新的紹德國王門落成,紹德國王隨即在一九六四年被費瑟推翻。費瑟具有魅力、管理能力強,繼續擴建禁寺。

在第三階段,禁寺西側的房子拆除,以興建新的西側拱廊。在第四個、也是最後一個階段,增建二座宣禮塔,並將禁寺所有的門整修為類似風格,讓整個建築在視覺上較協調。禁寺園區如今擴大六倍,有七座宣禮塔,以及兩個設有女兒牆的陽台。朝聖者可利用四線道公路從吉達快速前往麥加;他們可經由新道路和陸橋繼續前往穆納和阿拉法特。朝聖者擲石拒魔的地點賈馬拉(Jamarat)興建二層樓的建築結構,以便更多朝聖者進行這項儀式。以麥爾坎‧X(Malcolm X)較為人所知的非洲裔美國民運人士夏巴茲(Malik al-Shabazz)一九六四年四月進行朝聖時,靠汽車只花了幾小時就從吉達到達禁寺。一開始,他遭到移民官員刁難,要他證明自己確實皈依伊斯蘭,但這件小事解決後,他被奉為費瑟貴賓。

「路燈明亮的現代化高速公路讓車程順心」。他進入麥加後,感覺當地「古色古香。我們的車在蜿蜒街道緩速行駛,道路兩側商店林立,還有巴士、汽車、卡車,舉目盡是來自世界各地的成千上萬朝聖者」。他看到禁寺擴建工程,非常興奮。他寫道,「工程完成時,建築之美將超越印度泰姬瑪哈陵(Taj Mahal)」。

麥加或許看起來「古老」,卻已經改頭換面。這個城市已經漫無章法往各個方向擴散,山谷自然屏障範圍內只要有空地,都出現新建築。麥加西、東、南緣蓋起新的住宅區,主要容納朝聖者導遊,並提供廉價住宿給朝聖者。少數高樓顯眼,很多麥加人認為會侵犯禁寺和卡巴的神聖。的確,麥加實施規定,限制市區內建築物高度。新建房屋必須採用符合麥加傳統的在地建築風格和形式。新建築的牆壁要刷白,設置格子窗櫺和窗戶,以便維護隱私並在濕熱的麥加留住涼空氣。禁寺周邊只限行人通行。官方甚至規畫整修剩餘的歷史建築和文化資產(主要是古老清真寺),保存都市環境和開放空間,管制市區開發,以確保延續、遵守傳統特色。麥加從未看起來更好:一個兼顧「古老」和「現代」的國際大都會。

不過,費瑟有更大的野心。他把聖城視為穆斯林團結象徵,認為沙烏地阿拉伯是穆斯林世界的中樞。要改革國際穆斯林社群(ummah),沙烏地阿拉伯本身必須改變並且現代化。他接管王國後,立刻宣布十點改革計畫。王國將有新憲法,有世俗和宗教法官兼備的獨立司法制度,權力將下放地方政府,並進行一系列社會改革,包括社會安全、失業補助、男女皆可享受免費教育。費瑟的第一項改革是,奴隸制度終於在一九六二年廢止。

費瑟同一年邀請穆斯林領袖在麥加舉行大型國際會議。一些國家的代表聚集,聽他主張穆斯林加強合作與團結。說明確點,他希望建立類似聯合國的穆斯林組織。

他現在開始周遊穆斯林國家首都,爭取各國支持伊斯蘭高峰會,讓「伊斯蘭世界大國齊聚一堂討論穆斯林事務,如果順利,做成有利大家的決定」。費瑟希望一九六五年在麥加召開伊斯蘭高峰會,但高峰會實際上在一九六七年的以阿戰爭後才舉行──一九六九年九月在摩洛哥拉巴特(Rabat)登場。伊斯蘭合作組織(OIC)常設秘書處一九七○年在吉達成立,這個組織後來改名伊斯蘭會議組織,最後改回原名。費瑟雖然努力,仍無法讓第二屆伊斯蘭高峰會在麥加舉行;第二屆峰會一九七四年二月在巴基斯坦拉合爾(Lahore)舉行。其實,熱心、有吸引力的費瑟雖然成為那個年代穆斯林世界最受歡迎的領袖,他生前未能看到夢想實現。

一九七五年三月,費瑟國王遭到一個姪子暗殺,事件顯然是獨立的報復行為。費瑟當時公開接見訪客和陳情民眾。行凶者是費瑟‧賓馬薩伊德(Faisal bin Masaid)王子,國王同父異母兄弟的兒子。他冷靜地走向國王,費瑟傾身親吻他的額頭時,他開了兩槍。費瑟的改革連同遺體被繼任者、弟弟哈立德(Khalid)國王埋葬。

哈立德玩獵鷹的興趣大於治國,他一九七五至一九八二年在位期間,王國實際上由王儲法赫德(Fahd)親王管理;法赫德是個極端現代化主義者,特別不喜歡看起來老舊、傳統、古代的東西。對於新國王而言,保守和異教一樣不能接受。他希望麥加看起來超現代,有如典型美國城市,像是德州的休士頓。這是恰當的選擇:一個石油國家的中樞設計成類似另一個石油國度的重鎮。我們很難不注意到,當時情況和《朱門恩怨》(Dallas)雷同處。這齣一九七八年開始播映的電視影集在全球蔚為風潮,劇情曲折,涵蓋家族恩怨,暴發戶的光鮮亮麗和未受過教育的老派樸實作風交織,引人入勝──尤恩家族(the Ewings)雖然家財萬貫,卻住同一屋簷下。可是,在他們家外頭,達拉斯每樣東西必須看起來新穎、龐大、高科技、儘可能高調宣揚現代化。

麥加以相同模式快速轉變。醜陋的高樓、垂直交會的路口、高聳的路燈一夕之間出現。市區內僅存的少數有歷史價值的建築夷平。規畫限制放鬆,房地產投機客進入,導致無法避免的市容雜亂現象和嚴重社會問題。伊斯蘭最神聖的都市如今變醜陋、吵鬧、骯髒、發臭,而且擠滿令人搖頭又過份的現代建築。市內幾乎沒有綠地──綠樹不見蹤影反而引人注意,少數造景區域的設計缺乏創意。整個城市被汽車接管,幾乎未顧及行人需求。而且,麥加有新的神:金錢。聖城似乎被新發現的石油財富吞噬。麥加確實脫胎換骨,幾乎一夕之間;它變現代化,但沒有值得救贖的特質。只有禁寺內卡巴的美景,以及麥加邊緣村莊提供的慰藉和社區精神,能讓我們一窺麥加幾年前的模樣。

毫不意外,世居麥加的望族有識之士為他們的城市憂心。年輕人對周遭發生的事感到冷漠。老一輩感嘆他們的舊社區和維繫他們的連結──傳統社區活動、經濟模式和建築──消失了。麥加望族的祖先可追溯到沙里夫們,再早更可上溯先知穆罕默德,他們以身為漢志人自豪。他們自認為、也確實和北方省分內志的人相當不同;內志是沙烏地統治者的故鄉。瓦哈比派帶來的巨大經濟、社會和宗教變化已經改變了他們的地位和認同。漢志人喜歡音樂和聖紀節(malud,先知誕辰慶祝活動),傾向於蘇菲主義,運用宗教神秘主義的都市傳統。內志宗教純淨派對這些事物非常反感,漢志人被迫在自己房屋內偷偷進行傳統儀式。他們尊崇的傳統作法如今變多餘;他們的宗教學者甚至被國家篡奪。他們覺得遭到邊緣化和壓迫。他們鄙視接管麥加、因為掌握石油財富而崛起的缺乏素養內志家族。漢志人認為,麥加不僅是伊斯蘭的中心,它也是他們認同的來源。麥加的文化遺產和複雜傳統建築和他們的血脈密切相連,對他們作為漢志人的生存不可或缺。在一九六○年代和七○年代比較開明的費瑟國王統治期間,他們推動小規模的傳統建築復興運動,興建許多壯觀的傳統漢志房屋和建築,而這些建物將哈希姆王朝風格和舊的土耳其、埃及、摩爾人設計結合。如今,這些全部面臨威脅。麥加到處流傳耳語:必須拯救禁寺,以免遭到漫無節制開發、著迷於科技和現代化的可鄙內志人的毒手。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價