活動訊息

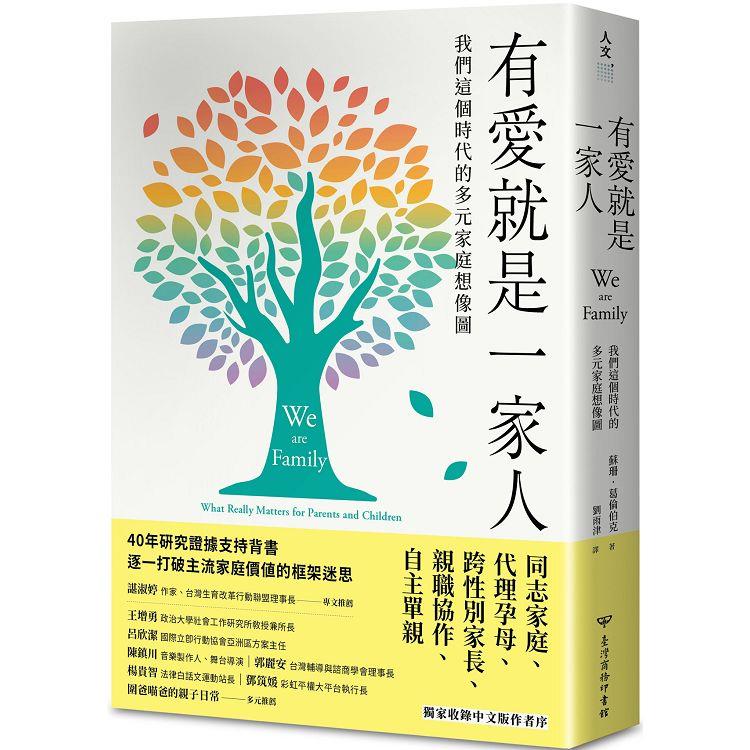

內容簡介

未來的家,能有怎樣的可能性?

成為一家人,必須具備什麼條件?

同志家庭、代孕生子、跨性別家庭、親職協作、自主單親

40年研究證據支持背書 逐一打破主流家庭價值框架迷思

★ 獻給多元自由的臺灣 ★ 獨家收錄中文版作者序 ★

尋求關係永續新可能,真實動人的非典型成家實例分享

只要有愛,我們就是一家人

「多元的家庭結構並不代表家庭的衰落;相反地,家庭的多元化讓人看到了更多我們原先所無法想像的、豐富的可能性。在本書中,葛倫伯克教授說明了許多創造孩子或成為父母的新方法;她也檢視這些革新如何在過去四十多年間演變,將一些原本不為人知的家庭帶到陽光下。在陳述過程中,她用上了許多鮮明的、細膩的感情敘事。就本質上來說,這是一本關於愛的書。」

——安德魯.所羅門(Andrew Solomon),《背離親緣》(Far From the Tree)作者

「我寫這本書,是為了那些對新型態家庭感興趣的人。我希望他們能在這本書裡找到他們尋找的答案。……我衷心希望這本書能夠改變反對者的想法,因為研究結果已經顯示,新型態家庭所面對的問題並非來自於家庭內部,而是源自於他人的偏見以及不了解。」

——節錄自台灣中文版作者序

──────────────────────────────────────────

在過去的幾十年裡,我們對家庭形式的理解經歷了一場革命,當今的家庭已不再是單一定義。從同志父母到代孕、捐贈受孕和試管嬰兒,無一不挑戰傳統對家庭的想像。但是,這些改變對孩子本身的成長,是否會造成影響?

為了回答這個問題,劍橋大學家庭研究中心的蘇珊.葛倫伯克教授訪問了女同志母親、男同志父親、自主性單親父母、捐贈受孕父母、共同父母、跨性別父母、代孕者和捐贈者,更將調查重點放在他們的孩子身上,透過對孩子的長期訪談,來探究他們是否與傳統家庭的孩子一樣健康長大。她發現,答案是肯定的。家庭成員間的羈絆──而非家庭的形式──才是創造平安快樂未來的關鍵。

蘇珊的研究證明了,重要的是家庭本身如何運作,而不是如何形成;無論家庭形式為何,只要用心經營,孩子都可以有一個充滿愛和安全的家──儘管這些家庭的孩子往往會面臨他人的偏見。20世紀70年代,蘇珊首次踏入這塊研究領域,是因為她讀到一篇關於女同志母親的孩子被強行奪走的報導。這樣的悲劇,致使她一直努力不懈地挑戰陳腐的觀念,防止更多家庭被無端拆散。本書講述了這些家庭的故事,描寫他們的掙扎和勝利,同時讚許更多新型多元家庭的出現。

未來,人們無須為傳統家庭的瓦解而擔心,因為隨之而來的是一種新的可能性,人們可以自由選擇最適合自己的家庭形式,找到新的出路。每個人在生命中的某個階段,都可能覺得自己孑然一身,無「家」可歸;但如果能調整標準,擴大想像,那麼即便沒有血緣關係,也能組成新型態的家庭。重要的是,去尊重、接納各種不同的家庭形式;無論在哪一種形式的家庭中成長,孩子都能幸福快樂地長大。

目錄

推薦序 在不同的家庭故事,看到一樣的愛與關愛 諶淑婷

中文版作者序

前言

第 1 章 女同志媽媽:〈未知水域〉

我們迫切需要做些研究,我相信那會帶來莫大的改變。許多他們的說法都是來自於對同性戀無根據的偏見,甚至是一些可笑的無稽之談。如果有適當的研究,我們可以削弱那些說法的影響力。

第 2 章 精卵受贈家庭:〈愛的結晶〉

我真心希望有一天我們能相會。但如果不能,我希望你知道,你的善心捐助,讓別人有機會享受家庭的喜悅;而因此誕生的我,有一天也會在喜悅中擁有自己的家庭。我希望能讓你知道,你的貢獻多麼意義重大。

第 3 章 精卵及胚胎捐贈者:〈失落的連結〉

當時我想:「就是她了,她是正確的選擇。」那完全是直覺反應。在我的眼前彷彿可以看到將來:我的胚胎長大成人,我們會保持聯繫,同時保有一定的距離;我感覺這是一個理想的未來,彷彿是命定的機緣巧合。

第 4 章 代理孕母:〈另一個母親〉

當雙胞胎出生時,整個房間裡滿溢著喜悅,超乎我所能想像。那對夫妻第一次抱起孩子們時,他們臉上的表情永遠刻印在我的心中,那是無與倫比的一刻。這一次我能夠全程參與,親眼目睹這段超凡經歷的成果,那種感覺真的太棒了。

第 5 章 代孕家庭:〈並非意外〉

我覺得自己很幸運,能夠親身參與這個美麗的故事,見證人性的美好。代孕是一件別具意義的事,我誕生自父母無條件的愛與奉獻,誕生自代理孕母無私的善心。我的生命是最美好的祝福。

第 6 章 男同志家庭:〈超乎想像的夢〉

能擁有尼可拉斯,是我們超乎想像的夢。我們當初決定做代孕時,如同跳進一片未知,而現在,我每天都感謝上帝讓我做出這個決定。我希望更多人能有機會受惠於代孕。我非常快樂,對於這一切,我心滿意足。

第 7 章 自主性單親媽媽:〈不同的形式〉

我認為,如果我能教育好孩子,就可證明家庭能有各種不同的形式,而與眾不同的家庭不見得不好。

第 8 章 跨性別家庭:〈更快樂的自己〉

我希望她還記得,她小的時候我們感情很好,我們曾經有過很美好的親子時光。我並不後悔我所選擇的道路。我必須成為真實的自己,才能重建跟孩子們的關係。

第 9 章 未來家庭:〈時代先鋒〉

採卵手術後,我流下了高興的眼淚。現在我有八顆卵子被保存在冷凍庫裡,我感覺身上背負的壓力消失了。我花了很多時間擔心,為自己單身的狀況感到焦慮,而現在我又可以掌控自己的人生了。

第10章 結語

家庭中不一定非要有父親、或是母親、或是兩個家長,孩子才會健康快樂;對孩子最重要的,是他們與家人之間關係的品質、來自周遭圈子的支持、以及他們身處的社會所抱持的態度。……這也是為什麼我們在研究中堅持要傾聽孩子的聲音。我們必須重視這些心聲,並對此採取行動。

延伸閱讀

致謝

序/導讀

前言

我的研究生涯啟始於一個機緣巧合。一九七六年九月,我在倫敦卡姆登的新家剛安頓下來。當時我剛從家鄉蘇格蘭搬到倫敦,開始在倫敦大學攻讀兒童發展學碩士。有一天我收到一本名為《肋骨》(Spare Rib)的女權主義雜誌,這本雜誌的封面故事吸引了我。封面上有一張照片,裡面有三個女人和她們的三個孩子。照片下方的標題為「出櫃媽媽邁進法庭:為何這些母親可能失去孩子的監護權?」我翻開雜誌,開始閱讀。

故事的記者名為艾莉諾.斯蒂芬斯,她在文章中寫著,每當同性戀母親與前夫爭奪監護權時,她們幾乎是無一例外地敗訴,失去與孩子一起生活的權利;而異性戀母親則幾乎總是贏得監護權——兩者間的差異對比鮮明。這篇文章刊行時,英國法院還沒有任何一個案例將孩子的監護權判給女同性戀母親。即使沒有任何實質證據顯示女同性戀做不了好母親,但是判決常常以「在女同性戀家庭中長大對孩子不是最佳選擇」為理由,拆散孩子與母親。我第一個念頭是:這不公平——而且也毫不科學。

這篇文章也在徵求志願研究者,以對女同性戀母親的孩子進行研究,客觀地了解孩子的適應及成長狀況。從未有人做過這樣的研究。當時我正好在尋找碩士論文的研究題目,而且我也覺得拆散這些家庭很殘忍,尤其是在沒有合理證據的情況下。因此,身為一個初出茅廬的研究員,我決定自告奮勇地響應他們,盡一己之力。我當時不知道,這將是我研究生涯的起點,從此我將投入這個新的研究領域,傾注一生。

雜誌文章中提到的團體名為「同志媽媽行動會」(Action for Lesbian Parents)。她們致力於讓法律制度內的不公平得到關注,並且尋找研究人員,來調查同志媽媽家庭中長大的孩子。我很快地跟她們聯繫上,一位名叫貝妮.漢弗萊斯的女士接到我的電話,邀請我去她在劍橋的家談談。貝妮的家同時也是該團體的活動據點,她的房子是一棟維多利亞式的灰石別墅,別墅很寬敞,室內的牆上掛著許多小孩子畫的畫。面談中我非常緊張;這個團體的成員都已為人母,有的還在和前夫打著撫養權官司,從當時二十二歲的我看來,她們都顯得非常成熟。談話中,她們想確認我能夠被信任,獨立進行研究;更重要地,她們必須確認我對女同性戀母親組成的家庭沒有成見。她們試著了解我的背景,並詳細詢問我將如何進行研究。有一些成員自己也是研究者,她們對我進行犀利的質詢。懵懵懂懂地,我通過了考驗。她們同意幫我牽線,讓我聯繫一些同志團體,募集願意參加研究調查的家庭。

多年後我搬到劍橋,成為劍橋大學家庭研究中心的主任。每當我經過那棟灰石別墅,我總是會想起牆上掛著的那些圖畫,我不禁猜想那些孩子們如今在哪裡;我也會想起那棟房子裡的女性與她們的家庭。只為求一條生路,她們不得不持續奮戰,更不用說被社會接受有多困難。她們是開拓先鋒,為更多不同類型的家庭鋪路。這些不同的家庭——多元家庭——的存在,是一九七六年的我所無法想像的。

***

當年至今,生殖科技的進步一日千里,社會觀念也與時俱進,這些進步根本地改變了創造與組成家庭的方式。一九七八年,第一個體外受精(In Vitro Fertilization, IVF)嬰兒路易絲.布朗(Louise Brown)在萬眾矚目中誕生,而後透過卵子或胚胎捐贈受孕的孩子陸續誕生於世,精子捐贈也變得更加普遍。一九八○年代中期,第一批商業代孕的寶寶(美國的「M寶寶」[Baby M]和英國的「卡登寶寶」[Baby Cotton])誕生的消息登上新聞頭條。當今的家庭有各種形式:男同志可以通過卵子捐贈和代孕成為父親,女性可以自主選擇成為單親媽媽,而有些女同志伴侶選擇用一方的卵子讓另一半懷孕生下小孩。隨著卵子冷凍技術的進步,我預期高齡的母親將持續增加。將來我們甚至可能會有人造子宮、人造卵子和精子,以及基因改良的孩子。現在我們可以用以往想像不到的方式求得孩子、成為父母。但是,這對孩子有什麼影響呢?

在一九七○年代,許多法官囿於成見,做出決定,剝奪女同性戀母親的監護權。而現在,面對這些新型態的家庭,許多人抱持的看法也是出於成見,而非客觀的證據。人們自然地認為家庭結構對孩子的發展很重要;而在保守觀念中,許多人認定,當小孩的成長環境與傳統家庭差異越大,對兒童心理產生傷害的風險也就越大。在弗洛伊德的精神分析理論的助長下,在二十世紀這種想法變得越加普及,進而在日後的心理學理論中占下一席之地。

但這說法是真的嗎?我們在一九八三年發表了第一篇關於女同性戀母親的研究結果,證明事實並非如此:研究結果清楚地顯示,與異性戀母親撫養的孩子相比,同性戀母親的孩子並不會更容易出現心理問題。可惜對許多已經被與孩子拆散的母親而言,這是遲來的正義。我開始懷疑,或許其他新型態的家庭也可能是如此,為毫無根據的成見所苦。所以我想透過適當的科學研究,將「家庭結構」及「家人關係」兩項要素的影響區分開來,加以探討。我很榮幸能與一群最優秀的學者共組研究團隊,其中包括心理學家、社會學家、社會人類學家、生物倫理學家及醫生。從此我們踏上了一條深邃而迷人的道路,跨越二十與二十一世紀,我們密切地關注每個新形成的家庭形式,進而探索之、研究之。

我最初的據點是倫敦;我先在精神病學研究所就職,而後轉移到倫敦城市大學,二○○六年我又轉到了劍橋大學家庭研究中心(該中心於一九六六年由馬丁.理查德教授創立)。我們的研究一開始以女同性戀母親為對象,接著我們開始研究體外受精、以及由精子捐贈誕生的孩子——我們是第一個追蹤研究這些孩子一直到成年的研究團隊。而之後,我們逐步研究更多不同的家庭。

大約二○○○年,我們開始一個新的研究計畫,以精卵捐贈和代孕出生的孩子及其家庭為研究對象;這目前仍然是世界上唯一的對代孕寶寶做的調查研究。從嬰兒時期到青春期,我們持續追蹤訪問這些孩子,目前為止已經訪問他們六次,藉此我們可以了解早期經歷如何影響他們日後的發展。

近幾年,我們也開始研究同性戀父親組成的家庭;我們研究了領養孩子的男同志家庭,也在美國首開先例地對代孕得子的男同志家庭做研究。我們的研究對象逐年擴張,最新的研究焦點包括:沒有戀愛關係的親職協作(co-parenting)、跨性別父母的孩子、自主性單親爸爸,以及透過非匿名的卵子捐贈出生的孩子。

做調查時,我們會親自造訪受訪者的家,藉此了解孩子發展及適應的狀況,並了解他們與父母的關係。我們會分別採訪父母及孩子,觀察家人之間的互動,並使用一套專門為兒童設計的評估方法,利用說故事、玩遊戲和玩玩偶等方法了解孩子的想法。我們也會請老師參與研究,請他們為我們回答問卷,以了解孩子在學校的行為表現。

而研究的結果如何呢?我們的研究清楚顯示,孩子們在各種新型態家庭中都可以健康快樂地成長;這些家庭包括我們最早研究的女同性戀家庭,也包括我們後續研究的各種家庭。沒有證據表明孩子在非典型家庭長大會造成心理傷害——不論孩子擁有同志媽媽或同志爸爸,或是誕生於卵精胚胎捐贈,誕生於代孕等輔助生殖技術。然而至今,這些家庭仍然面對著許多偏見,即使在世界上最進步的國家也不例外。

我寫這本書的目的,是為了向世人展示我們的研究結果;這些結果推翻了許多陳腐的偏見。本書的主角是這些家庭,我讓他們在字裡行間講述他們自己的故事,分享他們真實的日常生活。這些新型態家庭的成員——母親、父親、捐贈者、代孕者、以及孩子們——不是社會或科技革命的代言者,而是經歷這些人生經驗和感情關係的當事人。

這本書裡所寫的,是父母們如何克服萬難組成家庭的故事;最重要的,這些都是愛的故事。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價