活動訊息

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

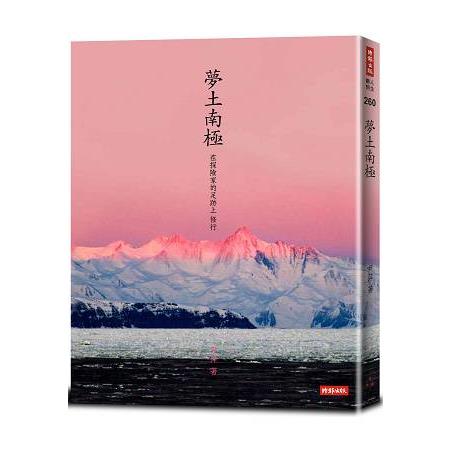

內容簡介

《山居歲月》、《出走紐西蘭》的知名譯者、作者尹萍,

不斷挑戰自己,跨越年齡的極限、身體的極限、地理的極限,

這次她親身重履百年南極探險英雄的足跡。

這不只是一趟探險之旅,更是一趟身心修行的驗證之旅。

出發前往南極,親身走一趟「羅斯、阿蒙森與史考特」的南極探險行程,是尹萍始料未及之事。

雖然身為《世界最險惡之旅》一書譯者,早已熟知南極探險歷史;即使旅居百年前南極探險隊出發之地的紐西蘭,卻從未想過要一探這些真實場景。但人生就是如此奇妙,像讀偵探小說,一根線索埋下去,你不知道它會在何時何處再冒出頭來,造成怎樣的影響。2016年,奇妙的因緣之下,她單獨上路。

這不是一般的南極觀光旅行。全程搭乘破冰船,從紐西蘭最南端的小港出發,一出港就是全世界風浪最大的海域,穿越咆哮、憤怒和尖叫之海,風更是呼嘯來去、無所顧忌。上了船,後悔了?受不了?對不起,沒有退路,不能離船。除此之外,你還得

熟知探險史

南極百年探險史是一天三頓飯都要討論的話題。每到一處,領隊總會提及這是哪次探險、發生甚麼事件的地點。如史考特「新地號木屋」、觀察山上紀念史考特等人的十字架、紀念南極探險先鋒羅斯上校的羅斯海、羅斯島和羅斯冰棚等。如果對羅斯、史考特和阿蒙森的探險故事一無所知,那就經常在狀況外了。

具備生態意識

若對自然生態若沒有理解和同情,就只能走馬看花,見表層不見內蘊,無法深刻欣賞南極之美,更不能體會種種奇異見聞給予內心的撞擊。

對尹萍來說,更是一趟身與心的考驗之旅

把自己放到陌生人中間,扣在大悶鍋裡面一個月,又飽受風浪侵襲、酷寒催逼,且看自己能剩下幾絲幾毫的戒定慧?萬一不喜歡同船共渡的夥伴,能保持半分半厘的清淨心嗎?與大群陌生人同鍋共煮一個多月,出來的自己會變得更柔軟還是更堅硬?

船上,她與來自全世界的人同處,看見每個人不同的樣貌,以及他們背後的人生故事,如1969年曾於高雄上岸的美國人、無家的退休律師、命運與波蘭共黨瓦解息息相關的男孩,以及南極探險家羅斯的後人;船外,則是空靈如幻的奇幻異想國度,雪白冰山映照碧海、可愛企鵝、碩大海豹等等。

本著隨遇而安,隨緣盡興的心,她驚嘆、悵惘、沉醉、震撼。從世界盡頭歸來,她說:

人生恰如極地探險之旅,艱難險阻隨時都會出現。體力固然重要,心靈的力量則更是支柱。

南極去來,我的感想是:「我來,我見,我悲憫。」如此荒涼,如此殘酷,如此壯闊,如此美麗。它有一種神祕的力量,存在許多人的夢想之中。當你穿越千山萬水狂風巨浪,航抵彼岸,

淨土的光芒鋪天蓋地把你籠罩,你屏息不敢逼視。它卻靜靜凝視著你,與你的真心轟然相照……

目錄

楔子 南極:淨土、夢土、最後之土

第一部 南方之海

1 小城驚奇

2 遺產探險隊

3 船搖晃得像地震

4 在無人的荒島,健行

5 一艘船上,遇見全世界

6 麥奎里島的美麗與哀愁

7 匯流圈上

8 探險史,誰有興趣?

第二部 世界盡頭

9 英雄特質與領袖品質

10 登陸阿戴爾角

11 橫越羅斯海

12 已消失的鯨魚灣

13 南極首都

14 想著史考特!

15 探險家的總部

第三部 人生風景

16 南極過後,仍有風景

17 高潮過後,仍有人生

18 奇幻異境

19 曾經滄海

20 浪花淘盡英雄

後記 我來,我見,我悲憫

試閱

清洗與放下

回想起來,1994年是我生命中的一次大清洗、大拋棄、大放下,只是當時惘然不知。

那年三月,我帶著國中年紀的一雙兒女離開台灣,移居紐西蘭。告別父母與夫婿,放棄工作與熟悉的環境,親恩與友情都拋下,我們三人在舉目無親、語言不通的遙遠國度重新建立一個家。我更首次成為單親媽媽、家庭主婦,生活完全圍繞著兩個孩子轉。

台灣的繁華與便利都置諸腦後。我們無暇回顧,孩子們在一個安靜的小城迅速成長。才過六年,生命進入新階段,我遭遇第二次大放下──不,是比放下更困難的割捨。那是1999-2000年,兒女分別離家去念大學。女兒還好,只在一百多公里外的奧克蘭;兒子則萬里遠颺,去了美國。我牽腸掛肚,卻裝作漫不在乎。

接著我迎回夫君:他退休了,從台灣來與我們團聚。更正確地說,是與我重新生活在一起,因為空蕩的家中只有我們二人。這是結婚以來未曾有過的情況。

兩人都需要做許多調適。對我而言,是更多的放下:放下自作主張、放下自由行動;放棄掌握方向盤、放棄閉門繭居。家中僅有兩人,內政與外交必須齊一步驟,事無大小皆需互相遷就。

2013年,兩人總算是調適得可以了,卻又搬了家,從寧靜小城搬到大都會奧克蘭。新居比較小,全面清理住了十九年的舊居,大量拋棄有形的物件與無形的記憶。倒也並不特別困難:年紀愈大,需要的東西愈少,願意放棄的愈多。放棄到,好像只剩骨架子。

之前幾年,我也甩掉了身上大部分的贅肉,體重減了十二公斤。人問我是受到甚麼刺激,怎麼把自己飢餓三十至此。其實沒有,只是體察到身體消化不了那麼多食物,倒是需要以運動來維持運轉,於是順應著去做而已。沒有挨餓,沒有採用任何方法。

但搬家期間諸多不順,夫妻倆都病了一場,心情低落。搬到奧克蘭,台灣朋友多了。一位好朋友慰問之餘,想要拯救我於水火之中,邀我去聽佛學課,說是高雄來的一位阿闍梨在家設立私塾,目前正開講《心經》。

以前我對宗教毫無興趣,任何宗教活動都謝絕。我一向自認是儒家子弟,而儒家非宗教。我又反對祈求,反對依靠,認為命運要由自己掌握承擔。

可這會子,不知是因緣成熟還是我反正已經身心丟棄得差不多了,光腳的不怕穿鞋的,去聽聽何妨。沒想到這一聽,聽了三年。這回,靈魂才真的得到一次大清洗,精神負擔得以大放下。沒有怪力亂神,不祈求也不依靠,只是單純的理解生命本然,並且在日常生活中實踐。

此時再回來檢視家中藏書,赫然發現號稱儒家子弟的我,從大學時代就開始買佛學書,半世紀來陸續收了十餘部,幾十年變遷、幾萬里流離,竟一本也不曾捨棄。說因緣,因緣俱在。而儒家的「誠意正心」,剛好可作為學佛的基礎。

我只是佛法的幼稚園新生,不足為識者笑。可是正因為初學乍練,效果好像比較顯著,家人開心、自己歡喜,便覺得這條道路適合我,走對了。

我的老伴,十二歲隨母受洗為天主教徒,不打算改宗。但是他相信世間道理歸一,本質無差無別;而我學佛之後彷彿慈眉善目些,他受益最多。去看醫師拿高血壓藥時,見醫師倦容滿面,竟然談起老婆學佛之事。五十多歲的白人醫師十分上道,應聲讚嘆道:「善哉,善哉,活在當下!」

原來他們當醫師,工作壓力很大,醫師協會為會員謀福利,從美國請了大師來奧克蘭主持一個「活在當下」Living in the Moment講習營,他已報名要去參加。

我逐漸覺得,佛法已成全世界共法。以佛法的「止觀」、「安住實相」轉化成的「活在當下」,又稱「正念」Mindfulness,現在是西方顯學,被形容為西方心理學界的一場革命──我向奧克蘭圖書館借來打坐教學CD,主講的美國華府心理師如是說。心理師甚至以催眠法幫助人保持正念,活在當下。

在異邦學佛有這麼個意想不到的妙處:可以參照另一種語文的表述,比較異文化人對佛法的理解方式。我在圖書館還借到幾本英文的佛學入門書,讀之,比中文經書淺近易懂。英文是非常邏輯精確的語言,而寫給無佛學常識的現代英語人看,當然得直接明瞭。

我想學習禪坐,朋友介紹的去處不是台灣任何佛教團體的分支,而是位在奧克蘭外圍山區,印度小乘佛教宗師葛恩卡創立的國際機構「內觀中心」分院,指導老師和學員大都是白人,全程以英語進行。許多白人比我坐得正、坐得久。

涉及佛學的英文哲學書和打坐教學CD,以及遍布全球的內觀中心,都強調他們所倡導的不是宗教,而是一種生活的方式,對生命實情的一種闡釋,它超越文化、種族與教派。我完全同意。我正是這麼看待所學到的佛法。佛法不是宗教,不是中國的,不是印度的,是全人類的。我的幸運在於能讀中文經典,聽經聞法的機會也比西洋人多很多。「法譬如水滌心垢」,讀經聽經,心靈得到洗滌,煩惱容易放下。

這時,我忽然聽到南極的召喚。

險惡之旅

人生很奇妙,像讀偵探小說,一根線索埋下去,你不知道它會在何時何處再冒出頭來,造成怎樣的影響。

話說,2002年,我幫台北馬可孛羅出版社翻譯了一套書 :《世界最險惡之旅》The Worst Journey in the World,上下冊,講二十世紀初,英國探險家史考特Robert Scott率隊遠征南極,艱苦跋涉,到達極點,卻發現挪威探險隊在阿蒙森Roald Amundsen率領下,已搶先來過。歸途,史考特等五人凍餓病殘,全死在冰雪之中。

該書文字優美,敘事動人,翻譯時頗受觸動,深深投入。之後也漸漸了解到,史考特其人其事,在英語世界婦孺皆知;在英國、澳洲與紐西蘭,他更是民族英雄,少年典範。

可是過了幾年,我讀到英國記者杭特福Roland Huntford 1979年所著《最後之土》The Last Place on Earth,從民族性、個性與社會氣氛等層次,分析阿蒙森為何在這場比賽中獲勝。在這本書中,史考特的崇高地位竟被推翻!英雄不堪解析,他的失敗原來並非「運氣不好」,他的悲劇原來是他親手造成!我震驚之餘,寫了一篇文章〈南極的背叛〉談這本書,刊登在《天下雜誌》上。

在史考特與阿蒙森之前,有另一位探險家是南極開路先鋒,名叫羅斯,史考特和阿蒙森都是在羅斯的探險基礎上,進一步探索。

羅斯James Ross是十九世紀英國海軍上校。1841年,他奉英國海軍部之令,深入南方之南。他來到南極洲陸地最大的凹入,也是地球最南的海洋,命名為羅斯海。羅斯海南部的海面是完全凍結的巨大浮冰,幾十公里厚的整塊大冰,面積大如法國,漂浮在海面。這種巨冰的科學名稱是冰棚或冰架。

羅斯海的這片冰棚,後來定名為羅斯冰棚。冰棚西側有一座大島,叫作甚麼呢?你猜對了:羅斯島。

探險之旅

二十多年來,我旅居在百年前南極探險隊出發之地的紐西蘭。地緣的關係,容易想像他們當年揚帆出海的情況,這些探險故事更易引起我心靈的震動。

然而,在這個遺世獨立的小國過慣了清淡的小日子,欲望愈來愈少,愈來愈珍惜一切資源。雖然地理上接近,我卻從未想要自己去南極看看史考特故事的場景。我根本反對去南極旅遊,怕破壞那片「最後之土」的環境。

2015年十一月,住在台灣的姊姊忽然要求我幫她研究如何去南極旅行。我勉強承命,豈料網路上一搜索,發現別人不需要去,我非去不可。因為,那些歷史事件和地理名詞,早已在我的夢魂之中沉睡多年,現在甦醒了,正呼喚著我。

去南極有兩條路線,九成以上的人採取阿根廷路線,到的是南極洲半島Antarctica Peninsula。搭飛機、搭船都可以,需要的時間短,花費的金錢少。冰川、冰山、企鵝、海豹、鯨魚、信天翁,很多很多。風景美極了。

可是探險史蹟很少。關於人類活動的歷史,那邊多半是捕鯨、捕海豹和企鵝的遺跡。

我採取的紐西蘭路線,則是羅斯、史考特與阿蒙森當年所行的路線。

我們的隊伍也叫作探險隊:「追隨羅斯、阿蒙森與史考特的探險隊」In the Wake of Ross, Amundsen and Scott Expedition,因為我們的行程也有風險,而且並非一般的觀光旅行,參與者需要相當的背景知識。

探險史,隊友們幾乎人人耳熟能詳,是一天三頓飯都要討論的話題。每到一處,領隊總會提及這是哪次探險、發生甚麼事件的地點。如果對史考特和阿蒙森的探險故事一無所知,那就經常在狀況外了。

另一方面,也需要具備強烈的生態意識。對自然生態若沒有理解和同情,就只能走馬看花,見表層不見內蘊,無法深刻欣賞南極之美,更不能體會種種奇異見聞給予內心的撞擊。

來回又必須穿越全世界風浪最大的海域。從南緯四十度到七十度,剛好是地球上一個360度海洋環繞的空虛地帶,沒有陸地阻擋,東西南北、上下四方的海流在此匯聚奔竄,風更是呼嘯來去、無所顧忌。

南緯四十到五十度的海域,因此得別名曰「咆哮之海」The Roaring 40s,五十到六十度稱為「憤怒之海」The Furious 50s,六十到七十度則是「尖叫之海」The Shrieking 60s。換言之,持續三十個緯度,逃不脫的狂風巨浪。您上了船,要是後悔了?受不了?對不起,沒有退路,不能離船。

修行之旅

小說寫作的理論中,有所謂「大悶鍋原則」:作者必須想辦法把筆下主要人物困在一個情境之中,困在彼此的衝突當中,彷彿扣在大悶鍋裡,逃不脫、避不開,情節才能發展下去。姊姊容易暈船,最後決定放棄南極旅行。我的老伴也不想去。我單獨上路,將與幾十個陌生人擠在一艘小船上,共度一個多月,用英語溝通;而且要與其中一位同居一間狹小艙房,摩肩擦踵,朝夕相伴。室友姓甚名誰、何方人氏,我事前無從知曉,彷彿「盲婚」。

我並不擔憂。我視南極之行為考驗。跟英語人打交道多年,對西方文化有相當了解,知道怎麼相處。對自己繼承的中國文化也有充分信心,應對全世界可以不卑不亢。

身處他方,得以遠慮。我期許自己已經超越種族與文化的界線,在任何團體裡都能安心自在。

修習佛法,追尋的不正是人生終極的大安心與大自在嗎?。現在把自己放到陌生人中間,扣在大悶鍋裡面,又飽受風浪侵襲、酷寒催逼,且看能剩下幾絲幾毫的戒定慧?

萬一我不喜歡同船共渡的夥伴,我能保持半分半厘的清淨心嗎?與大群陌生人同鍋共煮一個多月,出來的我會變得更柔軟還是更堅硬?

在報名之前,原已安排好要再度入山參加十天的禪修。報上名之後取消了。我覺得南極之旅會是更嚴格的禪修,因為它不是避世守靜、沉浸私我的修行,而是置身俗世、高度警覺的活禪。

我不覺得自己體力特好,也從來不擅長運動。但我自認身心健康而均衡。尤其這幾年來,可以說就只是練一個「靜」字和一個「簡」字。多數的所謂困難,是自己的心情浮動造成的,我認為。

我欣然等待考驗。衷心期盼這趟探險之旅、訪古之旅、生態之旅,以及,身心驗證的修行之旅。

二月三日傍晚,船從紐西蘭最南端的小港布拉夫Bluff出海。這裡的緯度是南緯46度37分,所以一出港便是「咆哮之海」。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價