活動訊息

內容簡介

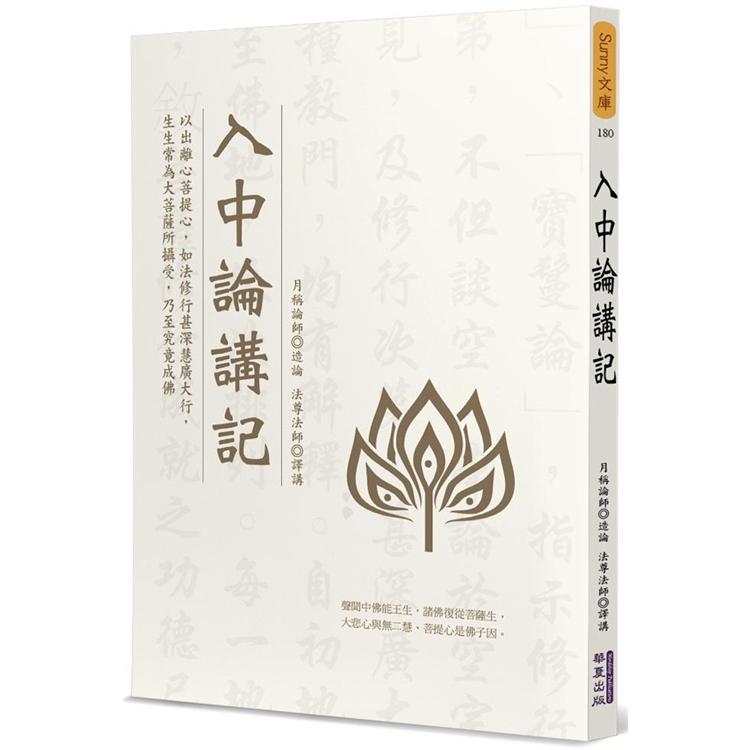

「入中論」之組織,依於「華嚴經.十地品」。龍樹菩薩著有「十住毗婆沙論」以釋經,此土所譯,只有前二地之文。空宗著述,多釋般若深見,釋般若廣行甚少。龍樹菩薩所造,只有「集經論」、「法界讚」、「寶鬘論」,指示修行次第,不但談空。本論於空宗正見,及修行次第,甚深廣大二種教門,均有解釋。自初地乃至佛地,依次排列。每一地中,敘菩薩修行成就之功德已,復配以初發心修行法,指學者以修行次第。二空之理,則在般若度中廣釋。云何學「中論」?學般若者,應具清淨信心,則雖聞四句一偈,亦有無量功德,故應先培信心。生信之法,常觀三界輪迴流轉不息,無纖毫之樂可以貪著。次觀眾生,若知求出離,發菩提心、修菩薩行,無上佛果亦終有成就之一日。若醉生夢死,作生死業,則一期報盡,隨業受生,或往人天,或墮惡趣,自無主宰。應及此未至臨命終時,自有智慧、能力、自在,將此生死大事,作一解決。勿待臨時,手忙足亂,一墮三塗,欲求正法,不可得矣。次當思惟有暇圓滿人身難得,佛法難聞。五濁惡世聞大乘法,尤為希有。「般若經」云:學般若者,從生至生,受用無盡。生生得生有大般若之處,得遇善知識為說般若法門,具足一切學般若之增上緣,自然喜近善士,樂聞正法,樂修菩薩行。

目錄

前言

教乘所攝

造論人介紹

本論之組織

正釋頌文

釋歸敬頌

釋十地諸頌

第一菩提心歡喜地

第二菩提心離垢地

第三菩提心發光地

第四菩提心焰慧地

第五菩提心難勝地

第六菩提心現前地

第七菩提心遠行地

第八菩提心不動地

第九菩提心善慧地

第十菩提心法雲地

釋佛地諸頌

結義

教乘所攝

造論人介紹

本論之組織

正釋頌文

釋歸敬頌

釋十地諸頌

第一菩提心歡喜地

第二菩提心離垢地

第三菩提心發光地

第四菩提心焰慧地

第五菩提心難勝地

第六菩提心現前地

第七菩提心遠行地

第八菩提心不動地

第九菩提心善慧地

第十菩提心法雲地

釋佛地諸頌

結義

序/導讀

欲釋論文,先明本論教乘所攝。釋尊證覺,初對小乘初機,轉四諦法輪;次對大乘上根菩薩,說「般若」轉無相法輪;次對一類較鈍之機,說「解深密」等經轉善辯法輪。此論於三轉法輪中,是第二轉無相法輪所攝。佛滅度後,佛法之弘揚,初期為阿難、迦葉、優波離結集小乘三藏;次馬鳴、龍樹、提婆弘大乘般若之教,多說空義;次無著菩薩,弘揚唯識近於有宗。在佛法流傳之三期中,此論是第二期龍樹之教所攝。又印度當時佛法之部別,略分為四:一、薩婆多部,依「俱舍」、「婆沙」,稱為有宗。二、較有宗稍進步之經部。此二部屬小乘。於大乘中,亦分為二:一為唯識宗,說離識之外境無,內心實有,立三性三無性,謂遍計無自性,依他、圓成有自性。二為空宗,亦曰中觀宗,說一切法皆無自性。此論於四部中,是最後中觀宗所攝。學龍樹教之弟子,見解又稍有出入。龍樹第一大弟子提婆,後人尊之同於龍樹,其見與龍樹無異。次佛護論師出,廣釋龍樹密意。又其後有清辨論師,著「掌珍論」、「般若燈論」,評佛護之失,中觀遂成二派。再後月稱論師出,復評清辨之失,而申佛護之論。於此二派之外,復有靜命論師,調和中觀、唯識,而取折衷之見,謂世俗諦無外境有內心,勝義諦內心亦無自性。月稱論師一派稱為「應成派」,餘二派合稱「自續派」;清辨稱「順經部行」,靜命稱「順瑜伽行」。本論於中觀三派中,為「應成派」之要籍。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價