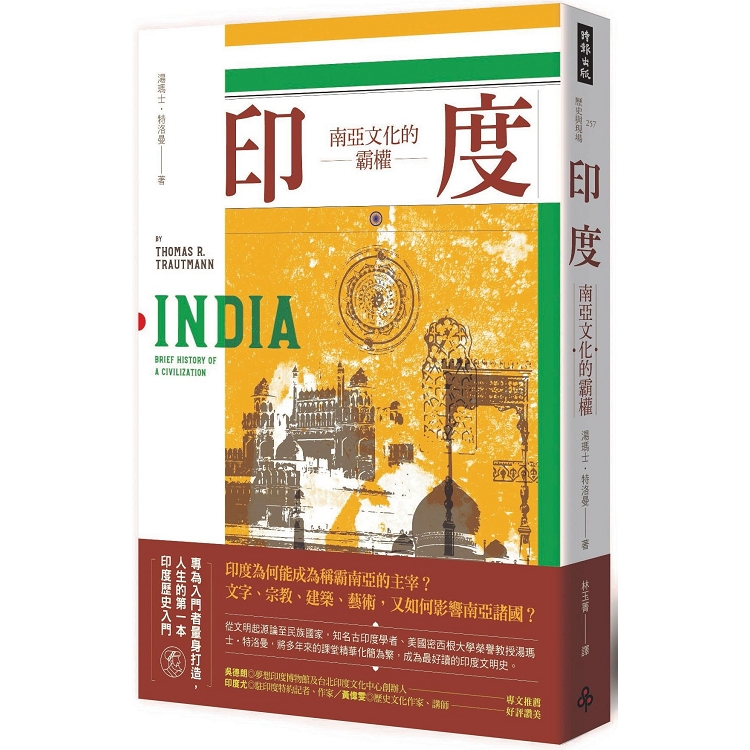

【電子書】印度:南亞文化的霸權

專為入門者量身打造,人生的第一本印度歷史入門活動訊息

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

內容簡介

印度為何能成為稱霸南亞的主宰?

文字、宗教、建築、藝術,又如何影響南亞諸國?

專為入門者量身打造,

人生的第一本印度歷史入門

印度,擁有多元民族與文化的國度,

在歷史洪流中兼容中亞、伊斯蘭與西方的優點,

透過其文字、宗教、政治的影響力,奠定南亞霸權的地位。

在長達五千年的歷史洪流中,印度的社會制度與宗教規範於吠陀時代奠定,是現今印度傳統文化的源頭。天文、科學等知識,是跟阿拉伯與中亞間相互交流後,彼此影響而來。藝術、文學與王制在笈多王朝時建立起古典形式,代代沿用並傳承下去。即便經歷穆斯林與大英帝國的統治,仍未完全伊斯蘭化、西方化,反而融合成印度獨有的樣貌。民族主義更是為印度注入新思想,甚至蔓延至周邊國家。

歷經各個時代的演變,融合多元文化的經驗,才塑造出今日璀璨亮眼又與眾不同的印度文明。印度文明可以說是印度史的縮影,而印度文明不僅屬於印度,從古至今,無論是文字、藝術、宗教、建築等,許多方面都影響南亞國家,進而轉化為歷史與文化的一部分。印度是南亞地區歷史的源頭,了解印度,就能掌握整個全南亞。本書史軸縱觀古代至當代,從文明起源到形成民族國家,全面總覽印度五千年的歷史軌跡。

市面上有許多與印度歷史有關的著作,但真正能概括全印度的卻鮮少。本書由知名古印度學者、美國密西根大學歷史系榮譽教授湯瑪士‧特洛曼,為了解決學生因了解冗長又複雜的印度文明史而信心大失,進其去蕪存菁,並以見微知著的寫作手法,搭配三十四張地圖與圖片,寫出精彩的著作。無論是對印度有興趣,或是想到印度旅行、經商、求學,甚至是生活的人,本書能滿足你探究印度歷史的好奇心,這絕對是人人都該擁有的印度史、南亞史入門聖經。

從印度文明與歷史中發生的大事件,

一一解讀印度與南亞的區域發展史:

●印度河文明曾出現過都市文明,從摩亨佐─達羅與哈拉帕遺跡中發現下城、穀倉和高丘,呈現出井然有序的城市規劃痕跡。出土的滑石印章上的文字至今仍無法解讀,依據其他文物推測或許印度河宗教可能為印度教的前身。

●雅利安人最早創造了梵文,並用於宗教祭祀,屬於獻祭的宗教。由他們產生的吠陀文化,衍生自西亞與中亞的先祖,卻在印度建立了嚴密的社會結構和階級制度。而種姓制度便是在這時期創造出來的。

●在印度河─恆河平原出現的諸多小國,以摩揭陀國居優勢地位,吞併其他國家後,國力並將橫跨整個印度。此時婆羅門教式微,佛教、耆那教和宿命論等反吠陀宗教出現。

●孔雀王朝是印度史上第一個帝國。第三代君主阿育王時代國勢強盛,統治範圍幾乎擴及整個印度次大陸。阿育王不僅宣揚佛法,也建立正法,終結派系之間的鬥爭。非暴力的慈悲原則,也首次成為君主治國的典範。

●貴霜王朝的迦膩色迦王帝國版圖,延伸至印度,開啟今後印度每五百年一次,遭受中亞遊牧民族軍事入侵的輪迴。對於被攻掠的土地採向農民徵稅的方式,而非掠奪以維持君主權威,對當地宗教也給予庇護。

●笈多王朝是由印度人建立的最後一個帝國政權,中央集權色彩薄弱,這時期吠陀婆羅門教獲得復興,並加入大眾化、虔愛形式的宗教,形成印度教,同時大乘佛教盛行,是印度古典文化的黃金時期。

●伊斯蘭勢力在印度建立德里蘇丹與蒙兀兒帝國,形成特有印度穆斯林文化,阿克巴大帝採取宗教寬容政策,但後繼者奧朗則布卻想讓印度伊斯蘭化,但因君主昏庸無能,計劃失敗收場。

●大航海時代,印度成了歐洲列強的殖民地,卻在英國東印度公司獲得統治權後,結束蒙兀兒帝國,由大英帝國直接統治,但英國政府僅維持最低功能,並不涉入印度的社會與婚姻制度。

●印度民族主義崛起,脫離大英帝國統治。因宗教因素,分裂成印度共和國與巴基斯坦,更間接影響南亞地區的各民族國家建立。

目錄

推薦序 透過「不可思議的」印度史,全方位掌握印度大小事 吳德朗

前言

第一章 導論

印度、印度人、印度文明

印度文明歷史

印度文明地景

第二章 印度的文明起源

摩亨佐-達羅與哈拉帕

經濟、科技與文字

宗教

印度河文明的起源與存亡

第三章 吠陀時期

《梨俱吠陀》

印度-歐洲、印度-伊朗、印度-亞利安

晚期吠陀

史詩:《摩訶婆羅多》與《羅摩衍那》

第四章 新宗教、新帝國

棄世宗教

摩揭陀

孔雀王朝

第五章 印度古典時期

古典印度文明形成期(西元前一八七至西元三二○年)

古典時期(三二○至六○○年)

古典印度文明晚期(六○○至一千年)

第六章 家庭、社會與政體

家庭

社會

政體

第七章 心智

宗教

法律

科學

古典藝術文學

第八章 印度文明創造的世界

中亞

東亞

東南亞

中東與歐洲

第九章 突厥人與蒙兀兒人

伊斯蘭與印度

突厥人

蒙兀兒人

第十章 歐洲人

歐洲商人

英國統治

印度與歐洲文明

第十一章 民族國家

印度民族主義的興起

甘地與真納

印巴分治與獨立

第十二章 新國家群

印度共和國

巴基斯坦與孟加拉

尼泊爾、斯里蘭卡、不丹與馬爾地夫

印度文明的未來

延伸閱讀

參考文獻

序/導讀

推薦序

透過「不可思議的」印度史,全方位掌握印度大小事

吳德朗

夢想印度博物館及台北印度文化中心創辦人

湯瑪士‧特洛曼為美國著名歷史學家,獲有倫敦大學博士學位,且擔任密西根大學歷史與人類學榮譽教授及歷史系主任暨南亞研究中心主任。他的專業著重在古代印度和其他相關學科。其著作《亞利安人和英屬印度》及《亞利安論爭》是印度吠陀文化的根,一九七四年出版的《南亞的親屬關係和歷史》是泛印度文化區塊的見證。同時他也被認為是古代政治經濟學治國聖經《政事論》(Arthashastra)的專家之一;他具備了西方專業的訓練,以及深入印度人的今古智慧,成就了他在《印度:南亞文化的霸權》的可讀性及公信力,本書的誕生可說駕輕就熟、為去蕪存菁大作,同類書中出類拔萃的佼佼者。

《印度:南亞文化的霸權》寫於特勞特曼在密西根大學教學期間,為許多學生指導時所提供的教學講義,而後編寫成書。本書絕不單純是「印度文明史」記述報告,而是特洛曼對印度漫長而複雜的歷史深耕後的論述,及其對其歷史的態度和理解。特洛曼在書中以一種率真的態度與讀者分享他淵博的印度歷史觀點,概述印度五千年的歷史卷帙浩繁,全書分成十二章,將印度的多樣性、文化深度、多元民族與宗教,以及晦澀艱深的歷史,以獨特的用字遣詞與風格鋪陳出清楚的層次,幫助讀者抓住整個印度文明歷史的精神圖像,展現其歷史形貌與時代精神。書中三十四幅插圖及地圖亦將複雜糾結的歷史化為清晰的敘述,除了極具說服力外,也給予讀者最直接實惠的助益。

◆

以縱線的歷史而言,印度早期歷史可能太過久遠,口傳故事多過文獻記載,但作者在比例上,試圖讓古代的篇幅多於近代的論述。不過,欲探索印度古代歷史,必須從皇宮廟宇的銘文或硬幣來考證。但在阿育王時代之前,廟宇宮廷是木造,早已不復存在。至於史料,印度各地使用了不同的文字傳承記錄,但這卻造成還原歷史的困難:比如說阿育王時代使用佉盧文及婆羅米文,但到了錫蘭卻是使用僧伽羅文。

以上述為例,欲一探這時期整體的風貌,就必須將這三種語文融會貫通才能減低失誤風險;但其後便會面對更大的難題,也就是資料殘缺而難以完整拼湊出真相。至於近代五百年的歷史,則歷經了德里蘇丹、蒙兀兒、英國東印度公司、英國統治到印度獨立:蒙兀兒的文獻相對完整度較高,除了當時因受中國影響備有史官記載,亦有皇帝自傳可查,加上各國東印度公司日誌及英國、葡萄牙的史料可佐證,其篇幅遠多過古代史。而我們對近代史的演繹,可有助於預測印度未來的可能性。

至於橫向的資料更是條理分明,每一個年代,都附有淺顯易懂的背景介紹,而不是冷冰冰的朝代登錄。例如文明如何起源,印度亞利安的源流及梵語的分布,從北歐芬蘭到中南半島,一目了然。文明地理、文化及生態和宗教的起源等,和印度人的生活休憩相關。季風、四季的變換和糧食生態農耕,不只是收成良莠不齊的參考。三千多年來,南印度馬拉巴海岸線上的香料,更吸引中世紀海上帝國開啟大航海時代,引爆翻天地覆的殖民時代。

眾所周知,印度文化或印度教就像一棵巨大的樹,其分支代表著各種宗教思想體系。所謂「旁遮普人與南印度人迥然不同,德里人與孟買人也不盡相同」,很多人認為所有的印度人都會說印地語(Hindi),其實不然。人們大多將印度的多樣性視為其優勢之一,但在多樣化的文化環境體制下處處充滿了矛盾,因為在印度並沒有「放印度皆準」的理論。當你到了不同邦與不同人打交道,在孟買暢通的行為模式用在清奈或科欽,可能有理說不清,起不了作用;自古以來世人對印度的認識更是莫衷一是。

◆

儘管全世界有許多關於印度歷史和文化的著作,但是沒有任何一書能夠涵蓋整個印度,即便是印度人本身,也多半呈現知其然不知所以然的狀態;更別論外國人欲一探印度風采更是艱難。對多數群眾來說,印度地理、歷史和文化的話題是全然陌生的;複雜多元宗教及神祗因此更顯得艱澀難懂。儘管筆者也曾撰寫過《100個神話故事》一書,但不可諱言地,複雜多元的印度神話與其專業術語,以及眾多歷代帝王將相,無非漫長而考驗讀者記憶。為了全方位深入印度,本書的作者以一種讓讀者能見樹又見林的方式書寫,為其特色。

記得在一九九○年左右,回台灣在孟買過境轉機時,因風聞孟買維多利亞車站美名,朋友決定帶我親訪一回。我的印度初體驗正如諾貝爾文學獎得主奈波爾在《印度:百萬叛變的今天》中所描述的光景如出一轍:要人施捨的老人、牽小童且手抱嬰兒的乞討婦人;就連車站的收票員口中也念念有詞伸手要錢……進入車站就像是跳慢動作的探戈。十九世紀殖民政府所建的美麗維多利亞車站,成為金玉其外,極度反諷的大舞台。十年後因缘際會,我僑居紐西蘭,在甘地文化中心學習印度塔布拉鼓(Tabla),而教我的美國老師Dr. Boos,竟意外啟蒙了我對的印度文化感知,造就了日後我閱讀體驗印度文化的獨特視野。然而,回到台灣後,能找到有關印度文化的書籍,都是二十世紀初、從大陸退居台灣重印之硬梆梆的教科書或佛經。當時中文網站也只有寥寥數語,英文又隔靴搔癢,不甚其解,難窺印度堂奧。多年深耕學習印度文化後,二○一七年我在台北汐止,以不到一年的時間,打造出亞洲第一座兩百坪全方位的印度博物館。開幕至今超過兩千人次來訪。

正值台灣如火如荼的新「新南向政策」,印度尤其重要。全世界五百大莫不到印度插旗投資設點。但美國創投公司亦警告:「如果你不了解印度文化,成功的機會很低。」我國駐印度代表田中光大使說:「要想在印度成功,用對人和用對方法很重要,更要了解印度歷史文化和印度人的生活習慣,找對了方法,很多事才能迎刃而解」。因此,本書對了解印度文化非常有幫助。對從事旅遊業的人士,或前往印度旅行經商的人,不論要深入或淺嘗印度文化,無疑的將會是了解印度文化的「聖經」。另外文史工作者,包括學校老師或藝術工作者,熟讀這本書,對印度疑慮必將煙消雲散。近十年來我在各大學教印度有關的通識課程,對本書可是相見恨晚。特別是在課程上如何的「減」量,避免學生不甚負荷的靈感深得我心。而在未來博物館的更新布局上,我相信也會受到本書的啟發。

◆

整體而言,這是一本對印度各方面都有興趣的人來說,是最簡明易懂的入門書。即便知識會與時俱進地提昇,但這依然會是你愛不釋手的概論書。可在短時間獲得全面的印度文明歷史的全貌,還包括基本文化知識和對各年代的簡史。我非常贊同作者說的一句話:「它應該是一盤開胃菜,而不是完整的一頓飯。」而那道開胃菜必定是Masala開胃菜。

記住印度並沒有放四海皆準的答案。博大精深的印度,永遠是「當你知道的越多,不知道的更多」,真是不可思議的印度!

試閱

印度、印度人、印度文明

我們首先需要檢視考察研究的背後條件;因為當提到印度、印度人或印度文明時,我們不能逕自認定自己明確知道所言所指-或我們都指涉同樣事物。語言的模稜兩可並非因為所指為虛構,而是因為對象的複雜性;複雜事務無法輕易理解或形容。試著理解世界最簡單面向時,經常涉及普遍性結論。透過簡化,雖讓世界容易理解,也同時刪減了某些複雜性,部分程度上會造成誤解。要形容像印度如此多重面貌的文明,數千年來千百萬人口居住在地球表面大片區域,而不過度扭曲或誤讀,實有其難度。然此難題普遍存在,且無可逃避,因此我們須銘記在心,我們做出任何概化結論―亦即我們所說所寫的一切,皆具有的簡化本質。同樣需要謹記,我們試圖描述者,是真實活存,雖然因其錯綜複雜,我們很難以文字捕捉全貌。

即便如此,我們將開始描述,究竟談及印度、印度人與文明時,所指為何。我將從最後一項開始。

文明

我們以「文明」一詞,表達至少兩種不同意義。首先,它意味著一種令人景仰,且個人或團體或多或少可擁有的質感(quality)。其次,它指向一種生活方式(a way of life),為特定複雜社會所獨具。因此,如語言學家所說,是個「可數名詞」,表示存在著多數不同、但平行存在的文明。

十九世紀歐洲人喜歡談論文明等級(scale of civilization),一種階梯或爬梯,將世界不同社會放置在不同階段上,頂端自然是歐洲社會。以這種方式使用文明一字,常讓我們感到不安,因其明顯彰顯歐洲人對其他人的優越感。所有文明都對習慣的生活方式,擁有內在優越感。而另一種意義中,文明指涉一種相對於粗俗的質感,如文化、精緻、禮儀等,擁有兩項我們無法捨去的優點。首先,它顯示由內顯出的價值等級,因此也協助我們確認散佈良好言行概念的權力中心,多數是宗教菁英與統治階級。也提醒我們,在社會內部,文明並非平均散佈。

另一方面,我們使用文明一詞的方式,也類似人類學者從外在指稱一種或多種文化時的用法。也就是說,它表示特定社會獨具的類型化的生活方式;在我們的分析中,不會對其進行優劣比較的道德評斷。雖然非評斷式的用法有其強烈吸引力,但我們也須警醒,此一概念存有「文明衝突」式的思考,將不同文明視為界限明確、內在均一且相互排斥(2)。上述每個概念都是誤解,所有文明都有模糊疆界,非平均散佈且厚薄不一,持續與其他文明混雜並擷取長處。

一般認為文明具有三種特質。首先,它擁有人類學者所指的共同文化,亦即一組類型化的獨特信仰、價值與行為準則。其次,它擁有複雜社會體系,具有某種程度的社會階層,特權與非特權階級。第三,它屬於大片地理區域。我們可以視人類世界,至少在哥倫布之前,包含此種概念下數量有限的文明。雖然此宣稱基於看待文明的外人視野,但在社會複雜度的特質上也帶著第一層意義,讓文明的內在與外在視野得以連結。

當我們採取第二種「人類學式」的概念,並在歷史榮光中檢視,會發現文明在時間中延伸,在過去某個時間點前不存在,之後則開始成長。最後一次冰河期的某個時間點,出於我們僅能模糊理解的原因,人類種族開始發展。漫長人類歷史頭一次,某些前所未有的大規模、複雜、具有文化模式的社會體系開始傳布分化。這些是古代文明。文明的故事佔據歷史中數千年時光,然而僅是人類歷史非常晚近的發展。更長久的人類歷史發生於文明產生之前,文明的發生則奠基於數項更早先的發明,特別是農業與家畜馴化。這些也不過是最後一次冰河期之後,最初文明之前的數千年。運用此線索,我們可以型塑文明一字的歷史概念,亦即擁有前述特質,並於人類種族的晚近歷史中興起的某種社會。印度文明即為其中之一。如同所有文明,它擁有起始時間,雖然實務上難以明確指出起始的時間。

印度人

由前述討論得知,印度文明是一種社會(複雜、大型…),印度人則是組成該社會的人群。一開始就必須指出,印度人並非一個人種,同時就人種的外表特徵而言,印度人的群體內部既不一致(事實上他們彼此之間差異極大),對外人來說,也不獨特。對於印度文明起源,存在著一種謬誤的標準觀點,可稱之為「印度文明的種族理論」。根據此論,印度文明在淺膚色文明種族與深膚色蠻族之間的衝突與後續混合中誕生。我們將在本書之中發現,印度河流域文明發掘後,將文明起源往前推到遙遠的過去,此種族理論立即破滅。同時,明顯地,至少有三種不同、過往各自獨立的族群共同造就了印度文明。從印度存有三大主要且互不關聯的語系可見一斑。就語言使用人數來說,分別是印度-亞利安語支 (Indo-Aryan)、達羅毗荼語系(Dravidian)與蒙達語族 (Munda)。(地圖一)

印度-亞利安語支包含數種語言。印地語(Hindi)及烏爾都語(Urdu)分布在恆河上游盆地,印地語是印度共和國的官方語言。實際上,兩者都是同一語言的方言,雖然書寫文字不同(印地語的書寫體稱為天城體(Devannagri),由稱為婆羅米(Brahmi)的古印度文字衍生而來,見表十一;烏爾都語的書寫體則是阿拉伯-波斯文的變體。),單字也略有差異(烏爾都語有大量波斯語及阿拉伯語借字)。兩者傾向由印度教徒與穆斯林分別使用。其他印度-亞利安語名則標誌出區域地點:北印度地圖由西向東掃,將會發現馬拉地語(Marathi)(馬哈拉施特拉邦)、古賈拉地語(Gujarati)(古賈拉特邦)、信德語(Sindhi)(信德邦)、旁遮普語(Punjabi)(旁遮普邦)、印地語(恆河谷地)、尼泊爾語(Nepali)(尼泊爾)、孟加拉語(Bengali)(印度的孟加拉邦與孟加拉)、奧里亞語(Odiya)(奧里薩邦);這是語支中較著名者。斯里蘭卡的僧迦羅語(Sinhalese)則是語支中最南方的成員。

這些語言都衍自梵語(Sanskrit)。這種印度教神聖典籍的語言,西元前一千四百年左右,由自稱亞利安人的族群帶進印度。梵語本身則是所謂印度-歐洲語系成員。家族內大約包含梵語及其在印度文明現代國家中衍生的語言;古波斯語及其在伊朗、阿富汗及巴基斯坦境內衍生的語言;以及包含英文在內的歐洲語言。

梵語使用者抵達印度前,達羅毗荼語系及蒙達語族都已在此落地生根。今日達羅毗荼語言主要是南印度的語言:泰米爾語(Tamil)(泰米爾納度邦)、泰盧固語(Telugu)(安德拉邦)、坎納達語(Kannada)(加納塔卡邦)及馬拉亞拉姆語(Malayalam)(喀拉拉邦)。達羅毗荼語系約有二十種語言,部分為中印度部落族群使用(例如岡德語(Gondi),約有五百萬使用者)。恆河流域(馬爾托語(Malto))有一小群達羅毗荼語使用者,另一群則在印度河流域(布拉灰語(Brahui))。梵語進入印度前,達羅毗荼語言曾遍及整個印度。但在北印,它們逐漸讓步給印度-亞利安語言。也因此,有些印度-亞利安語言特徵及許多借字,是來自達羅毗荼語系。學界對於達羅毗荼語系起源尚未定論。有人認為與芬蘭-烏拉爾語系(Finno-Ugric)有關(包含芬蘭語);其他人則認為與埃蘭語(Elamite)(伊朗西蘭部的古老語言)有關。然而一致公認,達羅毗荼語在梵語之前,由西方或西北方進入印度。

另一方面,蒙達語則屬於阿薩姆邦與中南半島(包含柬埔寨的孟-高棉與)地區的南亞語系(Austroasiatic)家族,合理認定是從東方進入印度。同時也是在梵語之前,因為後者擁有蒙達語及達羅毗荼語的早期借字。蒙達語使用者主要是印度中部及東部的部落民族。

許多世紀以來,印度的人種和語言大量混雜,其綜合體就是我們所說的印度文明。三種語族間的可辨差異,仍舊是區隔綜合體三大主要成員時,最保守的跡證。另一項可以約莫、但非絕對劃分語言疆界的特色,是親屬制度及婚姻原則。北印度人的婚姻規範有地區及種姓差異,但一般原則是必須嫁娶「外人」,亦即非親屬也非同村落的人。達羅毗荼親屬關係則有相當不同效果。他們傾向人類學者稱為「交表婚」的婚姻關係,亦即在兄弟姊妹的子女之間締結婚姻(不同性別手足的子女)。這些原則影響語言結構,前者讓所有堂表兄弟姊妹都屬於我的兄弟姊妹(因此非適婚),後者則是我的堂表兄弟姊妹(因此適婚)。類似狀況,由於嫁娶舅舅或姑姑的子女,因此「舅舅」或「姑姑」也同時指「岳父」及「岳母」的意思。這類模式在南印度及斯里蘭卡十分普遍,也延伸到印度-亞利安語的部分地區,主要是斯里蘭卡的僧迦羅語使用者,及馬拉地語和古賈拉特語地區。暗示著親屬關係比語言更抗拒變化。蒙達語的親屬關係與前兩者不同。然而在多數其他狀況下,例如宗教思想、經濟與政治形式上,親屬體系和語族的界線通常相互重疊。這些仍舊是「前印度」情況遺留的跡證,印度文明由此誕生,也展現了語言及親屬關係未必決定文明的其他架構。印度

由於印度文明為一特定社會或社會體系,我們不能將印度理解為實體,或特定地域,而應視為與此社會相關的地域。這片地域對我們檢視地印度文明具有某些非常重要的結構性或限制性作用。我們必須謹記,印度並非世界地圖上具有固定疆域的恆常地點,而是伴隨著印度文明產生,界線隨其成長而移動擴張。特別是,它同時擁有內部與外部疆界。印度文明早期書寫中,我們看到野蠻人(梵語為mlecha)概念的認定,並將印度中央內陸區的人民視為尚未融入印度文明者。

同樣重要地,也須謹記當我們談及印度時,指的是印度文明及其地域,而非七十年前隨著英國統治結束而建立的印度共和國。今日的政治地圖中有七個民族國家,分據概念上的印度文明地域:

印度共和國

巴基斯坦

孟加拉

斯里蘭卡(前身為錫蘭)

尼泊爾

不丹

馬爾地夫

這些民族國家的政治實體多數相當年輕:印度(共和國)與巴基斯坦是一九四七年印巴分治後建立;一九四八年,錫蘭由英國治下取得獨立;一九六五年,馬爾地夫獨立;一九七一年,孟加拉脫離巴基斯坦,成為獨立國家。直到二○○八年革命建立共和國之前,尼泊爾認定自己為最後一個印度教王國。雖然在英屬印度下,尼泊爾維持主權,但仍不脫英國影響力。不丹是佛教徒為主的小王國,位於東部,直到二○○七年才舉行第一次全國性國會大選。

為了避免混淆印度文明與印度共和國,有些人放棄使用「印度」一詞,改以「南亞」來指稱由這些現代國家組成的區域。此詞具有政治正確的優勢,然而缺點是,除了專攻區域研究的學者外,鮮少有人使用。「印度」的優勢來自此名數千年來已為希臘人、波斯人、阿拉伯人及中國人廣為使用,指稱印度文明及其地域。除非描述採用此名的共和國,本書中的「印度」一詞,皆指稱其他學者所指的南亞地域及文明。

印度文明歷史

印度文明中所指的印度,擁有時間上的起點,自然具有歷史。討論印度文明史一事也有其歷史,主要的故事架構在過去兩世紀中形成。印度文明史主要是在一七六○年代開始的英屬印度時期中,透過印度的歐洲學者著作及其印度知識分子教師形成。由殖民統治造成的學者新組合,為印度的過往帶來新論述,與既往截然不同。新論述主要是兩大因素的產物。首先,建立印度上古過往與其他古代社會如埃及人、迦勒底人、希臘人與波斯人的關聯。其次,古代梵文文獻以全新方式解讀,區分何為神話,何為歷史。

英治時期初年,歐洲人認定梵文與希臘文、拉丁文相關,相信梵文使用者首先將文明帶入印度,此為印度歷史的起點。有段時間,歐洲學者認為所有印度語言都衍自梵文,隨後則發現南方的語言自成達羅毗荼語系。這導致了前述的印度文明的種族理論,且直到一九二四年為止,都是主流論述。此時在印度河流域發現了更早期的文明遺址,稱之為印度河文明(Indus Civilization),與美索不達米亞及伊朗的早期青銅器文明(蘇美人、阿卡迪亞人及埃蘭人)時期相同。因此,對於印度文明的知識有了兩個起點與兩種文明,後者則是在前者的基礎之上成立。之後我們將發現,專家仍舊爭論兩者之間的關係。

印度文明漫長的發展過程中,透過貿易、戰爭及宗教導師旅行,獲得許多外來影響;其成熟形式也展現在亞洲各地。這裡是世界兩種主要宗教的發源地:佛教,傳布東亞、中亞及東南亞;印度教,傳布到東南亞部分地區。其他印度文明的元素也隨之傳布,包含文字、文法、天文與占星、數學、醫學、法律、神話及故事文學、雕像與舞蹈。

印度文明位於兩大廣袤帝國擴張的路線上,對印度帶來深厚影響。伊斯蘭擴張所形成的國家及基督教歐洲的擴張,皆透過貿易與征服,形成突厥人、蒙兀兒人及英國人建立的國家。英屬印度期間,民族主義運動在人民主權及民族國家的新概念下成形,產生今日的七個自治國家。

以下為歷史年表摘要,附約略時間,提供概略全觀:

印度文明起源:西元前二五○○年起

吠陀時期:西元前一四○○年起

新宗教與帝國:西元前五○○年起

古典時期:西元三○○年起

突厥與蒙兀兒人:西元一二○○年起

英國統治:西元一七六○年起

民族國家形成:西元一九四七年起

第五章 印度古典時期

印度教與大乘佛教

在後孔雀王朝時代,印度宗教再次經歷另一波根本性的方向轉折。吠陀宗教以亞利安家主向神祇父祖獻祭為主,反吠陀宗教的耆那教、佛教等,則強調揚棄社會,退入靜默隱修與冥想生活。兩者都非大眾宗教,受到群眾全心支持。此可辛的宗教生活形式,強調對最高神祇的虔敬奉獻,因應需求而生。敬拜廟堂中的神祇形象,獻上水果鮮花及讚美祈禱,源自於深信神的恩典高於輪迴業報的自動執行式正義。在這些法則之下,個人將因其行為所具的道德質量,獲得相應的獎賞或懲罰。但天知道是否真能得所報償!透過神的恩典,無論是毗濕奴、濕婆或神化的佛陀等超越輪迴的存在,我們可能獲得比業報更好的結果,脫離行為產生的綁縛效應。簡單來說,就是解脫。向救主神祇敬拜奉獻,正是獲得額外賜福的依據。

虔敬印度教經典的《博伽梵歌》(Bhagavad Gita),提出比起吠陀或禁慾宗教更高的法則道路。《博伽梵歌》採取對話形式,發生在偉大印度史詩(《摩訶婆羅多》)的英雄阿周那(Arjuna)及其戰車騎手奎師那(Krishna)之間,奎師那事實上為上神毗濕奴的人類轉世。《博伽梵歌》本身是《摩訶婆羅多》的一部分。奎師那以行為(karman)分析不同宗教派別:吠陀祭司

透過獻祭行為尋求解脫,殊不知此舉反而讓他與輪迴綁縛不脫。揚棄行為、追求更高智慧的禁慾修士,確實尋求更高的道路,但卻自我欺騙能夠完全停止行為。因為他仍需進行呼吸、飲食等等。然而脫離行為結果束縛之道確實存在:透過揚棄對行為成果的慾求,並持續執行個人在社會中應為之宗教職責。此一教誨接近佛教教理,後者同時也提倡壓抑行動背後的慾望,而非壓制行動本身,然而《博伽梵歌》不同之處,在於督促人們不應揚棄社會。相反地,應該以無染的內在,迎接自己的社會職責。奎師那繼續展示,如何透過敬神,讓即使最低階的人,也能獲得額外恩惠,進而得以解脫。

以此形式開展的虔敬主義,出現在印度宗教思想的第三階段,接在吠陀獻祭與反吠陀宗教之後,在歷史的決定性階段崛起。然而更可能的是,神像崇拜、請求與平息祈禱、崇奉行為及恩典思想早就生根印度,至少可追溯至印度河文明時期,並長期為社會較底層階級所奉行。虔敬主義並非後孔雀王朝時期的新產物,實際上虔敬主義此時獲得識字菁英,特別是婆羅門的敬重,因此產出梵文文字紀錄,留下文獻讓我們得以追溯這波發展的晚期階段。

印度教代表著婆羅門知識與大眾虔敬主義嶄新合作關係的結果。在此時期中,毗濕奴與濕婆成為印度教的雙核心,今日依舊。毗濕奴透過「下凡」或轉世(avatars)的法則,一世又一世降生凡間,懲兇扶善,將許多非吠陀、甚至純粹地方信仰的教派納入其中。轉生為魚、龜、野豬、人獅、侏儒、持斧羅摩、阿逾陀的羅摩王、大黑天奎師那、馬,甚至是佛陀,毗濕奴不以壓制超越舊教派,而是透過吸納共存。濕婆則以陽具形象(林珈)、瑜珈士之神或百獸之神的形象出現;家中成員包含配偶大母神(提毗女神(Devi)、難近母(Durga)),及兩個兒子戰神塞犍陀(Skanda)(泰米爾的穆如干神(Murugan)與之同化)和象頭神迦內什(Ganesha),也展現出類似將地方宗教信仰吸納同化的能力。

虔敬印度教派持續受到歡迎,對簡樸苦行的棄世宗教來說是個重大挑戰,也激起這些宗教內部虔敬思想的發展。大乘佛教在未來佛(菩薩)的教義下,引入恩惠思想;菩薩在慈悲心中,將多的功德施予祈求者。即便較嚴格勸化的教派中(對手輕蔑稱為小乘佛教(Hinayana),但當今學術研究中一般延續斯里蘭卡用法,稱為上座部(Theravada)),虔敬思潮也在聖像崇拜與朝聖地上留下足跡。

古典時期(三二○至六○○年)

西元三二○年,在笈多王朝治下,恆河流域的摩揭陀區域再度成為擴張帝國的中心。王朝創始人旃陀羅笈多一世(Chandra Gupta I),這名字令人憶起六個多世紀前,奪取華氏城王座的孔雀王朝冒險家。然而,笈多時期絕非孔雀王朝復興。笈多政權中,政治權力較孔雀時代大幅去中央化;但此時的藝術、文學與禮儀則達到古典定義。國王維持疏離、似神的形象,統治關係也較不直接。古典印度的國王的權力,須向婆羅門更高的權威低頭;比起阿育王時代,必須盡可能少干涉子民的習慣。

笈多王朝(西元三二○年至五五○年)

如同阿闍世王,眾王之王的旃陀羅‧笈多創建以摩揭陀為中心的恆河中游帝國。繼承人刻註的銘文上所用的笈多王朝元年(西元三一九至三二○年),可能代表他即位之時。他的兒子海護王(Samura Gupta)透過興戰,大舉擴張帝國。沿著恆河與亞穆那河所有小國均遭兼併,孟加拉、阿薩姆與尼泊爾等邊境國家,連同西方的寡頭部族也被迫支付貢金。沿著東海岸往下的遠征,抵達泰米爾納度坎契(Kanchi)(今日為坎契普蘭(Kanchipuram))的帕拉瓦王朝(Pallava)。笈多人並無意永久統治這些南方王國;根據宮廷詩人紀錄,海護王「征服又釋放」南方諸王,因此贏得許多榮耀(無疑還有許多戰利品),然而皆未持久。即便是斯里蘭卡與印度―伊朗交界的遠方諸王,也獻上臣服之意,連同美女進貢,以懇求笈多詔書確認他們以屬國身分統治自己的領土;若海護王的銘文足供採信。證據顯示詩人誇大獻禮以及外國使節在印度朝中溢美演說的重要性。此刻國王提供庇護,並親身參與宮廷詩歌、音樂及其他藝術形式。海護王的金幣顯示他體現雙重形象的平衡:戰士美德(以弓箭殺獅)及藝術修養(演奏弦樂器)。連同對宗教的支持與正法的施行,構成古典王者典範(圖七)。

下個世代中,海護王之子超日王(Chandra Gupta II)終結塞種人(西薩特拉普)在西印度三世紀的統治,完整帝國版圖。西元四百年時,北印度多數地區都在笈多主權之下,此時約為超日王長久統治的中期。儘管笈多統治未曾向南延伸進入半島,卻對半島頂端的伐迦陀迦王國(Vakataka)產生重大影響。伐迦陀迦王子迎娶超日王之女波羅婆伐地‧笈多(Prabhavati Gupta)。這位公主在國王死後,王儲年幼時,擔任攝政。

五世紀初時,中國和尚法顯穿越中亞前往印度,蒐集正確的佛教經典,留下旅行紀錄。在這部記錄中,他描繪的超日王治下印度的圖像,非常接近心中的理想。他向我們保證,人民富庶歡樂,國家不須將人民登記造冊或管制旅行。罪犯不受體罰,或僅於再犯時才斬除右手。素食主義廣泛發展,以至於旅行僧未曾聽聞動物受到屠戮;僅有低種姓獵人才會販售肉類。他甚至宣稱人們不吃洋蔥或大蒜、或喝酒;這項宣稱僅適用某些高階種姓。另一方面,他也注意到賤民種姓的存在,其住處與社會其他階層分隔,靠近城市或市集時,以木頭擊地示意出現,以便他人避免接觸。富人則興建並捐助佛教僧院及免費醫院,照顧孤兒、寡婦及殘障人士。

在超日王(西元三七六年至四一五年)及其子鳩摩羅‧笈多一世(Kumara Gupta I)(西元四一五至四五五年)治下,印度享有繁華秩序的時代;但其他偉大文明正遭受來自中亞入侵者的攻擊。中國的匈奴人,羅馬的匈人與伊朗薩珊王朝的嚈噠人(Ephthalites或Hephthalites)可能是文化上相關,使用突厥與的民族。印度也無法長久免於入侵;塞犍陀‧笈多(Skanda Gupta)(西元四五五年至四七○年)以戰勝胡納人拯救王朝命運而聞名。胡納人可能與前述入侵者有關,在塞犍陀統治初年出現於西北區域。第二波胡納入侵從西元五○○年左右開始,在西北地區建立了游牧帝國,但也深入印度中部地區。這條路上的笈多諸侯國紛紛改而效忠入侵者,其他地區則脫離笈多統治而獨立。雖然某種形式的笈多主權,仍舊為東方的孟加拉與奧利薩省分所承認,直到五七○年;帝國崩解主要仍是因為第二次胡納入侵帶來的直接與間接影響。胡納統治在西方與西北數個區域持續到六○○年;之後似乎完全融入印度教社會的戰士階級―拉吉普人(Rajputs)。

不同於現代民族國家理想,笈多帝國的中央權威並非在疆界內各處,施展同等權力。各省與中央的關係並不一致。恆河地域形成直接統治疆域的核心,其地方諸侯王已為海護王削除。包圍這個核心的諸侯國帶,則有繳納貢金、聽從帝國命令與時不時上朝謁聖、展現效忠的職責。這些職責看似沉重,國內事務仍掌握在現有統治者手中,不論是北方及東方的國王,或西方與西南方部落國中的長者。笈多王朝對部落國家的主權,可能有助於強化對頭首領的權威,促進部落國中的王權成長。當笈多王朝在六世界向東撤退,野心勃勃的獨立國王突然在先前部落政權的區域崛起。另一方面,在極西方與東方的省分,卡蒂亞瓦爾半島與孟加拉,笈多政權聘任自己的總督進行管理,並應將稅收上繳王室。由於地處偏遠,且總督一職逐漸世襲化,這兩省逐漸成為接近半自主進貢屬國。當笈多政權削弱時,卡蒂亞瓦爾將軍成為國王;孟加拉總督則持續承認笈多主權,直到六世紀末。與所有省分似乎都由王子管轄的孔雀帝國相較,笈多帝國的架構上,中央集權色彩較弱,也不均一,雖然風格較為宏偉。古典印度國家與社會

古典印度國家的經濟基礎,在於國王分享國家的生產力。國王職責在於保護,相對地,他可以要求獲得一部份農民收成,律法書中通常訂為六分之一,但視各國需求與在地條件有所不同。整個古代時期中,耕作者而非土地短缺。因此睿智國王會鼓勵鄰近王國居民搬遷,透過賜予農地終身擁有權、赦免稅收、提供種子、役畜與灌溉,鼓勵農民開耕處女地。雖然印度國王言行僅受超自然力量審核,但農民可以「用腳投票」,獲得比較好的待遇。

雖然國王無法無法向林中冥想的禁慾修士收稅,他提供的保護卻能獲得修士六分之一的宗教功德。這些看不見的獎賞促使國王與私人將土地與整個農耕村落,奉獻給有學的婆羅門或耆那、佛教僧侶;或捐獻廟宇、修院或學院給宗教團體。王室奉獻事實上將國王應得的份額轉到受贈的宗教人士手中;而欲將土地捐贈給宗教團體的私人,則須先給付國王應得的份額。國家自然不願見到納稅田地脫離稅籍,因此傾向將宗教捐獻限於處女地,並禁止農民轉移。因此宗教團體在開發處女地轉為耕地,擴大農業一事上,扮演重要角色。

宗教奉獻對國王毫無收入,且無法撤銷。由於宗教奉獻的永久性,因此特許契約銘鑄在銅盤上,許多今日依舊留存。在這些契約條文中,我們發現受贈者享有免受王室官員介入的一串豁免權,及可管理奉獻契約中的耕種者生活,相當於內部主權的特權,例如刑事管理與收繳罰金。因此宗教奉獻持續享有王室保護,同時在管理奉獻田地、村莊與耕作農民時,免受干預;國家僅有精神收穫,沒有稅收。數個世紀中,許多廟宇及修院成為突厥人劫掠的富裕目標。宗教奉獻的條件如此優厚,有時甚至出現偽造的銅盤特許契約。

我們對於非宗教官員的賞賜條件所知甚少,因其多寫在棕梠葉或樺樹皮等易損材料上。這一事實顯示,雖然這類賞賜可能數代父子相傳,但僅止於國王未曾撤銷賞賜,而非如宗教奉獻是「直到日月尚存」。它們也非,至少並非每一件,都是免稅。事實上,歲入收納與掌握土地與耕種者的權利,愈發緊密相關。王室總督與收入官可能獲指定省中某些村莊收入作為薪餉,以將該省其他收入上繳王室。如此簡便的行政安排,較之將所有收入先上繳王室財庫,再核發薪餉給偏遠行省官員,更符合這個時代的政府行政能力。因此產生大批中介者,處於國王與農民之間,掌訟獄與向耕種者收稅的巨大權力。只要持續向帝國財庫繳歲入,鄉村收稅員、總督與地主的地位接近朝貢宗主,在其管理範圍中逐漸享有主權,並直接從中獲取收入。

收入的主體來自田地收成,然而國王也從其他階級子民的生產中收取份額,例如漁民、牧人、手工藝者或商賈。收取通行費用與稅金的權利,來自國王的保護職責,因此在市場中也產生某些特別形式。王室代理人建立標準度量衡,並根絕詐欺。利率與合約雖依各地傳統訂定,但若爭議送到國王面前進行仲裁,將有責任執行合約。當價格過份超越一般的公平標準時,國王會介入,透過為此類商品開啟王家市場,禁止私下交易,來重訂價格。這是為了保護人民免於商品短缺,或商賈社群免於市場供過於求。

印度人的行為,很大程度上是由種姓制度,而非國家規範。每個種姓有其職業專長,以及位於儀式潔淨階序上的地位。不潔的工作,例如理髮師、洗衣工及清潔工,對於社會較潔淨的階級來說絕對必要。因為除了提供經濟上具有重要性的公服務以外,他們同時移除不淨;婆羅門無法在不危及自身潔淨的情況下,親自動手做這些事情。因此,種姓實乃相互依存,但也受到限制接觸的規範,而彼此隔離。這些規範通常禁止跨種姓通婚,一起進食,或甚至靠近彼此,害怕較不潔者可能會汙染較潔淨者。每個種姓中都有地方長者議會,確保成員遵守飲食、婚姻、繼承與儀式傳統,並以各種制裁懲罰違反者,包含罰款、懺悔到永遠逐出種姓。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價