活動訊息

內容簡介

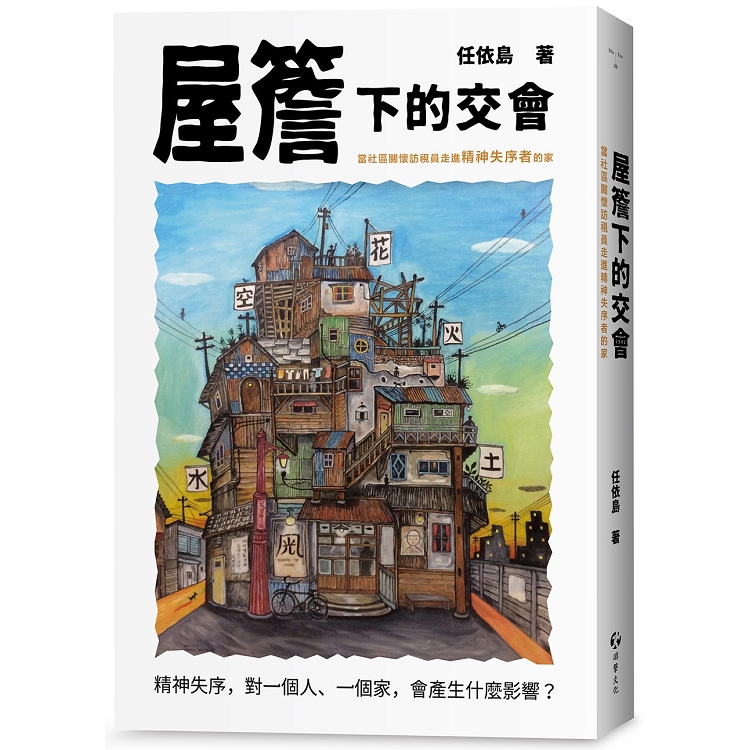

精神失序

對一個人、一個家

會產生什麼影響?

說起精神病人,很多人的印象都停留在媒體報導的混亂與攻擊行為,認為他們是「不定時炸彈」;在街上看到行為比較特殊的人,不管那個人是自言自語、身體前後搖動,都管他為「有病」。

這個「有病」,通常指的就是精神疾病,但實際上那個人是不是,不得而知。

多數人對於精神失序者的認知,常常來自於刻板印象,而一個人一旦被賦予刻板印象,就失去了各自的名字、容貌與性格,只剩下一個標籤:精神病人。

但,精神病人真實的生活樣貌,究竟是如何?

身為精神失序者的家屬,又是什麼心情?

本書是資深社區關懷訪視員,與精神失序者及其家屬相遇的生命故事。

工作期間,他走進社區,凝視失序者的日常生活,聆聽家屬受苦的經驗。

作者將他訪視的所見所聞,透過二十個主題,呈現精神失序者在社區生活的「異」與「非異」,以及家屬面對的諸多難題。

其中有著精神失序者遭社會排除與歧視之苦;也有著家屬之間的衝突、矛盾、吶喊與無奈;但也有人性發出的微光,讓失序者在社區或職場,擁有一個可以呼吸空間的暖心故事。

對於如何靠近服務對象的生活世界,作者也從助人工作者的角度提出許多反思。尤其討論了如何以「互為主體性」、同而為「人」的姿態,貼近對方的世界。

全書分為三篇:第一篇為精神失序者的日常生活;第二篇描繪的是精神失序者家屬的陪病生活;第三篇寫社關員是誰,工作性質,以及對制度的省思與批判,也寫作者和精神失序者及家屬相遇的經驗。

透過這些故事,希望大眾對於精神失序者有更立體的認識,撕下標籤與刻版印象,看見他們身而為人的模樣,在病人這個身分之外,他們更是某人的阿嬤、媽媽、父親、姊姊、丈夫、孩子、鄰居與朋友。

※本書作者版稅將捐贈25%給台灣民間社區精神復健機構、25%給「家連家精神健康教育協會」

【什麼是社區關懷訪視員?】

台、澎、金、馬各縣市衛生局依「精神病社區關懷訪視計畫」直聘或委外醫院聘僱的第一線工作人員,須具備護理、職能治療、心理、社工等背景才能從事。社區關懷訪視員的任務除掌握社區精神病人病情穩定程度,並提供必要的醫療協助外,也幫忙多重困境的服務對象與家庭連結資源。踏入社區與入家服務是他們主要的工作模式。部分社區關懷訪視員須兼自殺通報個案關懷業務,從業人數若將精神病與自殺通報兩計畫分開估算,全台大約100位。

目錄

開展一段互為主體的疾病書寫/吳易澄

感同身受病人及家屬的痛/邱爸

推薦序/潘正德

推薦序/萬育維

作者序

生命的意外之旅——拓印一段助人工作的足跡

第一篇 精神失序者的日常

流行音樂、廟宇供桌上的准考證、孩子的操場

一家之主

以少成音 以缺合奏

家鎖與「開」「關」

好手好腳

失速男(人)生

第二篇 家屬的陪病生活

未完(成)的問號

家的模樣

欲走無路

護送就醫×強制住院邊緣記事

複數家庭

抵家

你的心情,我的天氣

第三篇 社關員與他們,還有自己

幻化為光

詐騙集團

33908

可以當朋友嗎?

邊界混生

關懷之始

迷惘天平

附錄 台灣的社區精神復健資源

序/導讀

序

開展一段互為主體的疾病書寫

吳易澄(精神科醫師、英國杜倫大學人類學系博士候選人)

一段無法逆轉的航行,通過一條漫長的隧道;我無法看見出口,但我知道一定有一個出口存在。我無法回頭,只有持續向前進,一步接著一步,直到終點。

—伊莎貝.阿言德(Isabel Allende),《寶拉》

這段強忍著無助卻又不放棄希望的自白,是古巴裔美國人類學家露思.貝哈(Ruth Behar)在她書中《傷心人類學:易受傷的觀察者》引用智利作家阿言德書寫她罹患紫質症而長期昏迷女兒的一段話。藉由書寫者對自我脆弱性的理解,反而能將自我反身性帶入民族誌的書寫當中。本書作者任依島的精神疾病書寫,便是這般揉雜著凝視他者之痛苦,卻又不吝承認自己微弱的誠實之作。身為「社區關懷訪視員」的作者,由於「位處精神醫療與公共衛生最偏遠的角落」,歷經被漠視的制度性歧視,反而摸索出他實踐在社區精神照護場域中,足以具備的洞見。

近年來,台灣接連出現的社會事件,使得精神疾病的議題逐漸受到大眾重視。公共電視在二○一九年春天,播出《我們與惡的距離》社會寫實劇,刻劃思覺失調症病人的生活面貌,及其周遭家屬人等的道德世界,引起熱議。精神醫學界也罕見地打鐵趁熱,發表大眾書寫,期待國人能進一步正確認識精神疾病。電視劇的腳本,其實都發想於這幾年來台灣的真實事件,包括二○一六年內湖的隨機殺人事件,由於受害女童年僅四歲,事發後,舉國譁然,三日後,台北市政府則將一名時常出沒於政治大學的精神障礙者強制送醫。隨後,二○一七年底,曾收容精神病患的高雄龍發堂,爆發阿米巴痢疾的群聚感染,也招致其非人道收容的質疑。這一連串事件開啟了國人對精神疾病的重視。

事實上,與精神疾病相關的社會事件,並非近年才有。早在一九八四年三月三十日,螢橋國小遭疑似精神病患闖入,對學童潑灑硫酸,造成嚴重的傷害事件,也驚動全國。該事件促使政府啟動精神疾病防治計畫,積極研擬《精神衛生法》;該法於一九九○年公告實施。在這之後,《精神衛生法》也因應保障病患人權的要求,在二○○七年修正,以審查會的制度,來確保強制住院流程的細膩與公正。細數這些事件,是想闡明,精神疾病並非單純的器官變化與行為異常,在治療端也不只有藥到病除那樣單純。精神疾病所捲動的是一個家庭、一個社區的集體勞動,也考驗著一個國家在資源與制度面上能夠支持病患與家屬的能耐。

《屋簷下的交會》一書,透過一個個精神障礙者的個案訪查,帶出了一段段生命沉思。從這些故事裡,讀者能夠藉由深度的凝視,理解一個人在罹患精神疾病後,如何經歷生命軸線的斷裂。書中的每一段故事,讀來都不輕鬆。作者一開始,仍然不乏說教式的諄諄訴說,提醒讀者精神病人並不可怕,也不如大眾媒體渲染的那樣暴力。精神病人所期待的,不只是一帖治病良方,在病人的周遭生態世界中,不但需要緊密的、能夠互相信任的依存關係,同時,更需要縝密的社會安全網絡與照護體系。

當然,疾病不盡然只是單向式進行的災難,作者在社區訪視過程中,走進每一個經歷疾病的家庭,感受疾病對生活、工作、乃至於親屬關係的衝擊;但這也絕非意味著罹病必然招致人生的崩塌。本書難能可貴之處,在於捕捉病者或病家,乃至於一個社區或部落,在面對疾病時所展現出的韌性(resilience)與能動性(agency)。即使在每一個故事中,我們感受到病人面對症狀的痛苦,以及制度上的歧視,但也看到病者己身與周遭人等,如何發揮支持的能耐。例如書中提到的,部落裡發揮照顧的老闆娘,或是移工因著對自身文化的認同,而經驗了文化照顧的力量。甚至,曾經身為被照顧者的病人,有一天也成為經驗豐富的照顧者。透過這些觀察,作者實際經驗了賦權(empowerment),而保有持續作為的能量。同時,他也對社區照顧提出方案,指出照顧體系必須「考量多元族群的文化差異,參照原住民文化照顧的概念與實作,並鼓勵民間創立多元、創新的中繼站」。

我很喜歡作者「抵家」的說法,他以中文書寫來仿擬台語「在這裡(佇這,tī tsia)」的發音,然後也帶出對「家」的想像。所謂「佇這」,便是「此地」與「此刻」(here and now)。事實上,對於遭逢生命意義突然斷裂而無所適從的病患來說,最重要的是找到一個能夠接納自己的地方。在實作上,我們往往躊躇在是否強制送醫、住院,或是回歸社區的掙扎,然而若是緊扣「抵家」的概念,我們就會知道許多作法並不抵觸。我們能做的,必然是在此地此刻的條件下,尋找最多的資源與最多的包容。

本書的書寫策略,採取的是將一個助人者的反身性思考辯證,灌注在他所關切的每一個生命環節之中。作者身為社區關懷員,其實是政府公部門的代言者,然而也因為對病人主體性的關切,他所代言的,同時也是病人對於加諸於其身的精神治理的各種抵抗與反思。這樣的書寫,我想與作者本身的生命與學思經歷有關。我與作者相識於中央研究院舉辦的人類學營,共同走過歷經災難的部落,也有一些心理專業領域的省思對話。我們皆深知,即使擁抱己身助人專業的角色,若不了解服務對象的文化脈絡,那麼再如何高舉善意的人道工作,都有可能招致另一場災難。

醫療人類學家安瑪麗.摩爾(Annmarrie Mol)曾在《照護的邏輯》一書中,提出她理想中的照護概念。她認為好的照護不應該只是給出更多「選擇」給病患而已;更重要的是,醫病之間持續合作,並且針對生病的身體與複雜的生命經驗,持續地調和知識與技術。作者因為自身社關員的身分,從其專業分工上的不確定性,反而能繞過資源掌握者由上而下的介入,從而思索病者或病家所需,這與摩爾所謂「照護的邏輯」,可說不謀而合。

在本書中,作者也以簡短精要的歷史,考察日治時期到今日,相關政策的演變,道出社區關懷員這類「非典型專業工作者」的歷史由來與職業特色。或許不光是作者自述「邊界混種雜生」的身分,而是這類帶有殖民性格,向國家靠攏的社區照護,讓作者感受到相當程度的不自在。然而也因為如此,使得作者得以成為一介「易受傷的觀察者」,在以圍繞「受苦」為主題的場域中,開展出與案主互為主體的書寫,成為本書的特殊風格,從而能帶領讀者以更貼近主體經驗的角度來認識精神疾病。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價