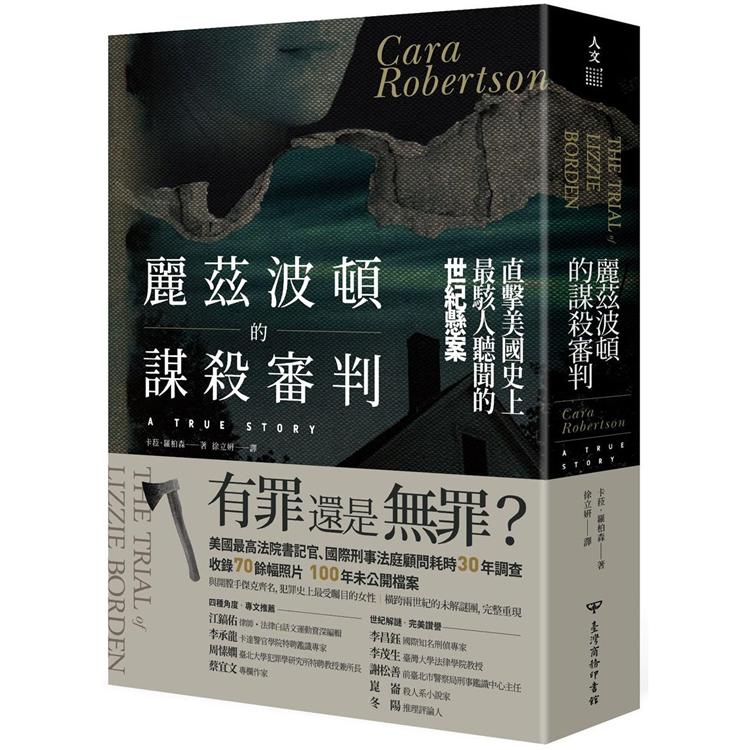

【電子書】麗茲波頓的謀殺審判:直擊美國史上最駭人聽聞的世紀懸案

犯罪史上備受矚目的世紀懸案,為何至今仍是未解謎團?內容簡介

有罪? 還是 無罪?

她真的殺了父母嗎?

是完美謀殺?還是莫名指控?

是背負惡名的嫌疑犯?還是活出自我的大齡女?

與開膛手傑克齊名的驚世血案 故事多次改編為電影、影集、舞台劇

犯罪史上最受矚目的女性────麗茲.波頓────橫跨兩世紀的未解謎團

美國最高法院書記官、國際刑事法庭顧問耗時30年追蹤調查

首度收錄70餘幅照片 歷史信件剪報 至今尚未公開檔案

爬梳美國鍍金時代的社會焦慮 重現世紀歷史懸案的真實面貌

麗茲波頓拿斧頭

砍了媽媽四十下

發現自己鑄大錯

再砍爸爸四十一

──知名童謠

1892年8月4日上午11點,美國麻塞諸塞州弗爾里維市第二街的波登家傳來一聲驚呼。鄰居好奇探問,只見波登家二小姐麗茲叫喊著:「喔,請過來一趟,有人殺了我父母。」這聲驚呼開啟了日後轟動全美、舉世矚目的世紀謀殺案:記者蜂擁而至,民眾擠爆法庭,只求一睹嫌犯面容,堪稱奇觀。目擊者麗茲嫌疑最重,但在歷經十個月的審判後,卻獲判無罪釋放。

這起驚悚的弒親謀殺堪稱完美犯罪。案件缺乏直接證據,所有對麗茲的指控都自相矛盾,不予成立。麗茲獲釋已超過一世紀,但懸案至今未破,圍繞在她身邊的謎團也晦暗未明。無論貧人或富人、支持婦女參政者或社會保守主義者、法律學者或門外漢,每個人都對她是否真是兇手有一番見解。她究竟是冷血的殺人犯,還是遭受不實指控的淑女?兇手到底是不是她?

此一懸案引起的研究風潮已超過百年,事件更衍生出相關歌謠、文學作品、好萊塢電影、舞台劇及影集,經由各種不同的形式被一再重現。這起謀殺事件在美國驚悚恐怖案件中已成為傳奇,但相關討論卻忽視它本身的歷史脈絡。

卡菈.羅柏森以法學者堅持不懈的研究、偵探觀察入微的眼光、加上小說家優雅明快的文筆,根據本案的法庭文件、當時的媒體報導、未經出版的地方紀錄、以及近年才被發現的麗茲本人信件,完整重現了這則離奇的罪案大審判。

麗茲為何燒掉她的洋裝?看到雙親頭骨居然當庭昏厥?消失的凶器斧頭手柄又到哪去了?諸多高潮迭起的情節及元素,就像一部迷人的推理小說,作者帶我們回到現場,重新呈上證據,讀者則扮演法官及陪審團的角色。

此外,透過描述這位遭控犯案的女子,我們也得以窺見19世紀末美國鍍金年代耀眼的外表下,蠢蠢欲動的階級紛爭、種族歧見及性別張力。當時的美國究竟「相不相信」一位受過良好教養的上流社會女子,會犯下弒親這等滔天罪案?這樣的「信念」,又如何影響了法庭內外的辯論?在眾聲喧譁的攻防戰中,這位「被觀看」的女性,有無替自己發聲的機會?比起犯罪本身,潛藏的這種時代偏見氛圍及社會角色箝制,或許更令人毛骨悚然。

麗茲到底是不是兇手?這次,由你來裁決。

讀者收獲

1.本書讀者群:推理懸疑小說喜好者,歷史書閱讀者,女性及性別議題關注者。

2.了解極具爭議的世紀歷史懸案發生過程。

3.從刑法及鑑識角度重探19世紀末美國犯罪史。

4.從性別角度反思歷史女性的社會脈絡及道德想像,呼應當代議題。

本書特色

◎作者為牛津及史丹佛大學雙博士,美國最高法院書記官,海牙國際刑事法庭顧問,資歷豐富。

◎耗時30年研究集結,最嚴謹真實的世紀懸案大審判完整記錄。

◎首度收錄70餘幅珍貴案發照片及歷史檔案文件。

◎爬梳階級、族群及性別脈絡,對19世紀末美國社會的一次「深描」。

目錄

推薦序

探詢「真實」的時光機報導文學 江鎬佑

不同時空下的審判鑑識對照 李承龍

一場百年未歇的持續審判 周愫嫻

「名門淑女」的法庭攻防戰 蔡宜文

插圖列表

相關人物

第一部 謀殺

第一章:總有人會做些什麼

第二章:驚人的罪案

第三章:推論夠多了

第四章:最受注目的女人

第二部 審判

第五章:帷幕升起

第六章:炮火隆隆

第七章:重大勝利

第八章:意圖、預謀、準備

第九章:既短而忙碌,且非常重要

第十章:大審判的結語

第三部 裁決

第十一章:老地方

第十二章:揮之不去的謎

尾聲:辯護律師檔案

謝詞

註解

參考書目

序/導讀

推薦序

一場百年未歇的持續審判

周愫嫻(臺北大學犯罪學研究所特聘教授兼所長)

一八九二年八月四日一個尋常的早晨,在美國東岸的一個小鎮,一戶有錢白人家庭發生了重大命案,銀行家父親與其第二任妻子被發現遭斧頭砍死在屋內。涉嫌最大的是當天在家、未婚的三十二歲女兒麗茲.波頓(Lizzie Borden)。警方在八月十一日以涉嫌謀殺父親與繼母,逮捕麗茲,十二月遭起訴,一八九三年六月五日開啟陪審團的審理期日,陪審團在六月二十日宣判無罪。審理終結後,麗茲搬離舊屋,但仍住在小鎮的山邊,俯瞰小鎮,於六十七歲去世。

這場麗茲及其家人慘絕人寰的不幸事件,看起來從案發到審判終結,不到一年,但災難真的只有一年嗎?又如果兇手不是麗茲,真實的兇手又是誰呢?本書作者花了多年時間研究檔案資料與文獻重新撰寫。因為真實的兇手至今未明,造成了本案高度懸疑性,本書似乎不需要任何多餘的文字,就能抓住後人的好奇心。

本書精彩之處是描述這場在兇殺案發生後,兩週公開之司法審判過程,以及鎮上居民與報紙之「社會審判」。在司法審理上,書寫的重點放在證人證詞與物證的爭議。譬如:本案若非麗茲所為,可能的嫌犯為何人?其他涉嫌者,如前一天來家裡拜訪且住宿的被害人前妻舅?但他在命案發生前,已經離去,且有不在場證明。再如,與麗茲同住的姐姐是嫌疑人嗎?但當命案發生時,她正好外出。又如,另一名同住的女傭是嫌疑人嗎?但命案發生時,她正在院子裡工作。若均非當天在命案現場者,或許為「外人」侵入住宅所為?但警方也沒有找到破壞入侵的證據,且這位「外人」需要在房內躲藏約兩小時,因為兩名被害人死亡時間相差了一至兩個小時。唯一在命案前、中、後均在現場的僅有麗茲。除此之外,有證人也證稱,麗茲在命案發生前曾在藥房購買可致命的毒藥,平日與繼母感情不好,經常有爭執,且也會偷竊家中的財物。在缺乏直接證據的情況下,種種跟這個家庭或麗茲有關傳說或隱藏的家庭生活、品性素行,被赤裸裸公開在法庭裡。

但這種赤裸裸的審判又何止在法庭內?媒體每隔幾日發表一些新的傳言或說法,表面上是對命案有興趣,但又何嘗不是藉機對階級、性別、宗教、婚姻、年齡、種族移民的「社會公審」?麗茲家族非常有錢,有銀行、有工廠、有房地產,活躍於社交圈,英格蘭移民,屬於基督教公理教會,擁有當時所有之階級、政治、族群正確,當然民眾私心裡期待看到這種「高等」家庭成為「例外犯罪類型」。麗茲三十多歲未婚女性,案發後一直到審理終結,對此種女性各種「不倫」或「不正常」傳言不斷,人們樂於閱讀與散布這樣的謠言,替「例外犯罪類型」增添更多「例外犯罪人」特徵。至於參與偵審的執法與司法人員,書中可以看見他們有的站在鄉民這方,有的是想藉此成就自己的法律名聲,有的則想扮演「騎士救美」或「羅賓漢」等等,他們各自以不同的理由在心中評價了麗茲。

多數人不是一日長成「邪惡的人」,犯罪人也不是「一日成魔」。一旦成了「嫌犯」或「被告」,審判也不會是一天的試煉,而是一種自此持續的狀態。即使在審判之後,不論有罪或無罪,不論刑罰為何,折磨不會終止,當事人人生必然會重新長成不同的風貌。只是,有多少人會像本案涉嫌人麗茲一樣,審判終結後,不願隱姓埋名,不願遷出原地,不願向親友哭訴,不願向媒體世人昭告,不願控訴司法警政不公,在什麼都不做的情況下,默默把剩餘的三十四年人生,拱手讓給一場世紀審判的「強烈後勁」?此外,當天在命案現場的女傭,審判後主人給予一筆費用遣散,女傭沒有回到母國愛爾蘭,而是選擇遷移他州,以沉默謙卑的方式度過餘生。兩人如此安靜的活著,是本案最為出奇之處,代表的意義悠悠回回,耐人尋味。

麗茲到底是冷酷的殺人犯、失德者、社會心理病態者,還是本案雙重被害人?是地獄選擇了她?還是她拒絕從地獄離開?未因本案審理終結而有解答。唯至少有兩個餘燼,將使本案持續燃燒。第一,犯罪是地獄無疑,但司法審判是地獄二次方,而社會公審則是地獄三次方。本案當時的社會公審、法庭攻防,百年來,不論時代走過多少重大社會矚目案件,彷彿如在今日。餘燼終難將息。第二,本案結局是懸案,真實的嫌犯仍未知。故儘管本案審判已經終結一百多年,對這個審判仍有懸念的法律人員、研究者、獵奇者,總會持續加入新的木柴,欲滅還留。

本書作者與讀者,自然也是頻頻回首、抱薪求火者之一。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價