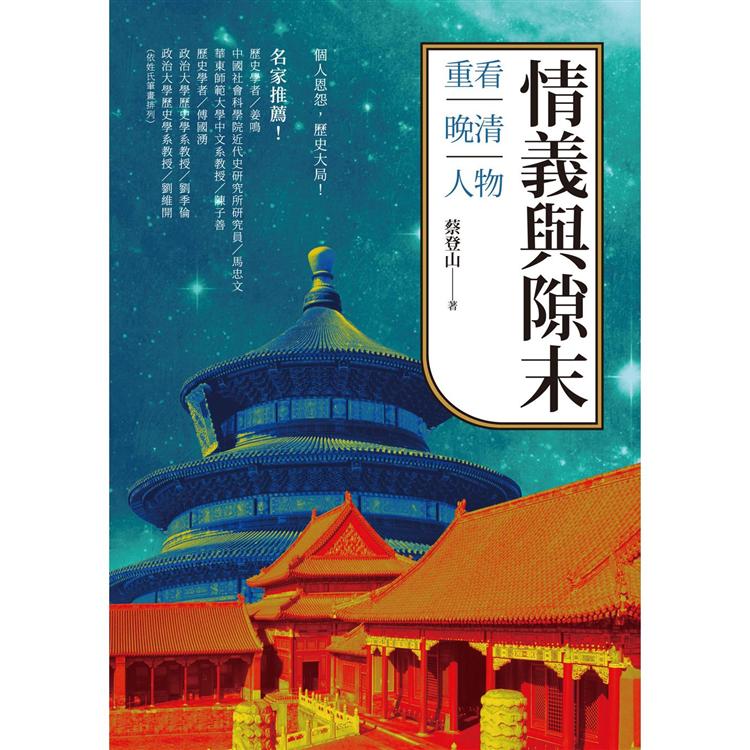

內容簡介

‧曾國藩 ‧李秀成 ‧王闓運

‧左宗棠 ‧翁同龢 ‧張蔭桓

‧梁鼎芬 ‧文廷式 ‧賽金花

‧康有為 ‧端 方 ‧楊崇伊

‧梁鼎芬 ‧張之洞 ‧張 謇

‧翁同龢 ‧梅蘭芳 ‧歐陽予倩

‧沈 壽 ‧陳季同 ‧林 紓

‧魏 易 ‧呂碧城 ‧英斂之

‧李審言 ‧樊樊山 ‧陸徵祥

‧李鴻章 ‧盛宣懷 ‧徐 潤

蔡登山的文章總是從剖析跳動的浪花入手,讓我們看到緩緩流過的往事大河,它的雄渾和細膩,以及波濤之下湧動的暗潮。──歷史學者 姜鳴

本書從書信、日記等原始的私密文獻中去考訂曾經發生過的真相。有別於以宏大敘事為特徵的主流樣態和遊談無限的稗官野史,在「言之有據」之下,也讓歷史多了「溫度」。──中國社會科學院近代史研究所研究員 馬忠文

作者以爬梳現代作家生平和創作著稱,這次把眼光投向晚清,重新審視晚清政壇商界、文林藝苑的代表人物,在發掘新史料的基礎上,月旦他們的恩怨,評說他們的功過,娓娓道來,自成一家之言。──華東師範大學中文系教授 陳子善

在浩繁的史料中重新發現歷史,需要付出極大的努力,作者有志於此,從現代史又向上延伸到晚清史,挖掘大量細節。──歷史學者 傅國湧

目錄

代序/照見歷史長流

曾國藩何以速殺李秀成

空留高詠滿江山──也談王闓運與曾國藩

左宗棠照顧曾國藩後人

翁同龢與張蔭桓之間

繁華畢竟歸搖落──也談張蔭桓

梁鼎芬的丟官與失妻

文廷式的革職與脫險

可愛者不可信──也談賽金花瓦德西公案的真相

康有為派梁鐵君刺殺慈禧始末

從《匋齋(端方)存牘》看史事

楊崇伊與端方的恩怨

梁鼎芬與張之洞、端方間的一段微妙關係

當張謇遇上翁同龢

張謇與梅蘭芳、歐陽予倩在南通

情在可解不可解之間──張謇與沈壽

中學西漸的第一人──被歷史遺忘的陳季同

林紓的幕後英雄──魏易

呂碧城和英斂之的凶終隙末──讀《英斂之日記遺稿》

李審言與樊樊山的文稿風波

從外交總長到修道院神父的陸徵祥

在荷蘭海牙康有為與陸徵祥的相遇

在李鴻章、盛宣懷之間的實業家徐潤

附錄一 文史書寫中的「實證」與「細節」──蔡登山的《情義與隙末》/邵建

附錄二 槐影扶疏紅紙廊/雷雨

附錄三 隙末是金/周宗奇

後記

序/導讀

【代序/照見歷史長流】

歷史是條長河,蜿蜒漫流,既難見盡頭,亦不易溯源。而儘管其中的某一小段,亦支流旁出,本源難覓。因之治史者,要探河溯源,釐清真相,實非易事。又因為年遠代湮,檔案文獻多所散佚,加之人為有意的遮蔽、扭曲、竄改等等,都讓後人所見者離真相愈來愈遠。因此當有新材料出土,常會有新發現,有時雖是細微的事件,也會影響全局,甚至改變你對某人某事的既定印象。

我早年讀中文系,但卻偏重於文學人物、史事的觀照,在文學作品中去探討作者的心靈與人生閱歷,意圖達到「知人論世」。而後也因此去拍攝《作家身影》系列紀錄片,將史料與影像融於一爐。四年間完成魯迅、周作人、郁達夫、徐志摩、朱自清、老舍、冰心、沈從文、巴金、曹禺、蕭乾、張愛玲諸人之傳記影像,開探索作家心靈風氣之先。在拍攝的過程中做了許多田野調查,發現許多與書本所述不符之處。二○○五年我在做陳寅恪的紀錄片時,更發現他父親陳三立(散原老人),這位以「憑欄一片風雲氣,來作神州袖手人」為人傳頌的江西詩派領袖、同光體詩派之祭酒,他中進士的時間,一般的說法常認為是光緒十二年丙戌,但那是錯誤的。當年他確實是考中了,但復試時書法未合格,「未應殿試」,因此不能稱進士。陳三立書法取法黃山谷,參以北碑,堪稱名家,何以無法過關呢?蓋因到了晚清咸豐、同治、光緒時期,科舉考試宛如書法比賽,而且要求要「黑、方、光」的「館閣體」,陳三立是書法名家,是不屑寫這種字體的,就如同你要請臺靜農先生,寫這種字體也做不到一樣。於是他在給父執許振褘的信中說:「三立謬舉禮科,以楷法不中律,格於廷試,退而學書」,故三年後也就是光緒十五年再次赴京才補中己丑科進士。我因此到江西義寧(今修水)去尋訪陳寶箴、陳三立的陳家祖宅,學者劉經富先生指著陳家祖宅門口矗立的「進士礅」,上面刻有「光緒己丑主政陳三立」,鐵證如山。這時任何傳記文獻資料在此完全失色,不足為憑。這也是做史料者,不能僅靠書面文獻,有時更需參考地下之物,如王國維以殷墟出土文物來研究甲骨文,提倡以「地下之新材料」補「紙上之材料」,是為「二重證據法」。

歷史真相,常常見之於細微之處,而一般的歷史論著大都偏向於宏大的敘述,對於細節甚少去顧及,有些看似不重要的材料甚至被忽略了,須知這些材料有時影響甚大,可能會把你的整個論述推翻掉。因此我常常在這些細節上,下功夫,這或許和我做過數年的紀錄片有關,別人或許會用幾句旁白來帶過一些情節,但我常常要拍攝或找到資料影像來呈現,「一定要有畫面」是我做紀錄片堅持的一句話,而這換成我在寫文史方面的著作時就是要求證據在哪裡,你總不成隨意去推斷或臆測某些事情的發展,那和所謂稗雜者流的捕風捉影之說,又有何區別呢?

基於此,本書的寫作特別關注於一些細節,例如趙烈文的《能靜居日記》是研究太平天國的珍貴重要史料。但該日記長久以來一直躺在圖書館的故紙堆中乏人問津,後雖有影印本問世,但是因為趙氏字跡自由奔放,屬行草風格,宛如「天書」,讀者辨識不易。後來湖南嶽麓書社費數年之功,在二○一三年七月推出標點排印本,終於讓我們得見南京城被攻破,李秀成被俘的種種情況。趙烈文忠於史實,無所隱諱,宛如一優秀的戰地記者般地忠實報導。再加上李秀成在囚籠中親筆所寫的《李秀成自述》手稿本,被曾國藩後人密藏將近百年,他的曾孫曾約農帶來臺灣才在一九六二年交與世界書局影印問世。而我們先前所看到的是曾國藩將李秀成的親筆供辭刪定並找人繕寫而後刊刻發行的「安慶本」。如今能以手稿本去比對刪去的部分,再證之當時趙烈文親見親聞所寫下的日記,將可「逼近」歷史的真相。

左宗棠曾經談起他與曾國藩的關係說:「弟與文正論交最早,彼此推誠許與,天下所共知,晚歲凶終隙末,亦天下所共見。」但在同治十一年(一八七二)二月曾國藩病逝南京後,左宗棠得知消息非常悲痛。不僅致賻四百金,並輓之云:「知人之明,謀國之忠,自愧不如元輔;同心若金,攻錯若石,相期毋負平生。」從此正如他信中所說的:「然文正逝後,待文正之子若弟及親友,無異文正之生存也。」筆者根據曾國藩的女兒曾紀芬的《崇德老人八十自訂年譜》和左宗棠在回覆上海機器製造局總辦李興銳的來信,來看左宗棠如何地照顧曾國藩的女婿聶緝槼(仲芳)的。而同時也發現曾國藩的兒子曾紀澤的日記中對小舅子聶仲芳有負面的評語,而後來影印出版的《曾惠敏公手寫日記》,卻找不到此段記載。據查光緒七年秋最早出版的《曾侯日記》是有記載的,後來因為聶仲芳也混出名堂來了,曾紀澤於是把這天的日記重寫,不留下任何塗抹之跡。由此可見日記也可以刪改的,例如《翁同龢日記》手稿本也有過挖補的痕跡。

翁同龢與張蔭桓兩人的關係始密終疏,跟康有為有極大的關係。過去史學界總認為,光緒召見、任用康有為是出於翁同龢的密薦。康有為對外宣稱翁同龢推薦他,這是康有為要藉著這位兩代帝師的極高聲望,來抬高自己,來不斷擴大其影響力,並掩蓋自己通過非常途徑被進用之內情。因此翁同龢「薦康」之說是不確的,實際保薦康有為的乃是張蔭桓。當戊戌變法前夕,張蔭桓最得光緒皇帝的寵眷,一生沉浮宦海的翁同龢開始退縮自保,主動疏遠張蔭桓、康有為,甚至不惜冒犯皇帝,最終翁同龢被開缺回籍。翁、張兩人在光緒皇帝面前此消彼長的態勢,在此時已昭然若揭了。但慈禧重新訓政,張蔭桓一夕之間成為階下囚,而且險遭問斬。雖暫時保住性命,流放新疆,但兩年後還是魂斷絕域。翁同龢始終相信會再有還朝之日,但他始終沒有等到那一天,他抱著淒涼的心境,謝世了。這些變化都是其來有自的,所謂大風起於青萍之末,端看你如何去細細地審視這些細節的變化。

戊戌政變後,康有為逃亡海外之初,仍然不放棄派人暗殺慈禧之舉。甚至到光緒三十年(一九○四)還派梁鐵君入京行刺,但由於康、梁年譜都語焉不詳,並未能道出真相。只有章士釗在一九六一年寫的〈吳道明案始末〉(案:吳道明為梁鐵君之化名)一文,有較詳細的談及此事,但關於此事梁鐵君是有信給康有為的,承蒙最近在拍賣中獲得此書信的香港收藏家吾友許禮平先生的應允,惠睹書信,我加以釋文(許先生並予與核對),並首次公布四封信的全文。再加之康有為文孫康保延家藏梁鐵君之遺札及學者孔祥吉所發現一封梁鐵君給康有為的信,筆者據這些信函重新梳理此段史實。舊時人物寫信都不記年月日,要從其信中內容去詳加考訂,明其時間及原由,才能甄別剪裁,置之該放的時間段落裡。而這些書信字跡信筆由之,揮灑自成一格,可謂龍飛鳳舞,如何辨識,如何才不至於魯魚亥豕,也都需要專業鑑識。然後又參照康有為的詩集、梁啟超的書信、康門弟子徐勤、伍莊等人的親見親聞,而詳其此事之顛末。包括梁鐵君案失敗後,康有為等人的反應及影響。

端方是金石文物收藏家,因此他會把別人給他的信札,好好珍藏,不會隨意毀棄的。可惜他在保路運動而被殺,他的藏札也因此而大量散佚。例如最為人所熟知的是光緒三十三年(一九○七)四月十九日袁世凱致他的密札,因為是屬於絕對機密,袁世凱還在信中囑咐他閱後即當「付丙」(燒掉),就因為端方是藏家,自然不會將這珍貴文物燒掉,端方死後不知何時該密札流出市面,學者沈雲龍說:「此札可見奕、袁傾軋瞿、岑,布置之周密,設詞之工巧,手段之狠辣,無怪瞿、岑非其敵手,即明察如慈禧,亦墮其彀中矣!」。這是有關「丁未政潮」極其珍貴之史料,信中袁世凱的陰謀,和盤托出,遂成千古信讞矣。而如果沒有此信,則史家只能猜臆,對「丁未政潮」的內情將無從論斷矣。《匋齋(端方)存牘》是日人佐久間楨(一八八六—一九七九)一九三八年在北京購得之端方藏札五十三封,其內容涉及政治、社會、教育、收藏等等,史料價值極高。例如李鴻章嫡孫李國杰在光緒三十三年間寫信給端方,顯示兩人交情頗好的,沒料到光緒三十四年八月發生楊崇伊持鎗率眾,夜入吳韶生家逞兇之事。當時江蘇布政使瑞澂揭發楊崇伊在地方上種種胡作非為後,呈報江蘇巡撫陳啟泰和兩江總督端方,請予嚴辦。楊崇伊被「革職,又永不敘用」,又加上「嚴加管束」,終於病死。楊崇伊遺言要女婿李國杰替他報仇,因此當宣統元年十月,端方已升任直隸總督,在慈禧出殯之時因拍照驚擾隆裕皇太后,輿從橫衝神路,時任農工商部左丞的李國杰逮到機會馬上彈劾,而端方因此事被革職。

又光緒二十七年(一九○一)三月端方接任湖北巡撫,而此時張之洞早已是湖廣總督了。光緒二十八年九月初五,兩江總督劉坤一在任病歿,朝廷要張之洞去接署兩江總督。而張之洞所遺的湖廣總督由端方暫署,端方身兼二職,等於升了官。但張之洞椅子都還沒有坐熱,上頭已經調雲貴總督魏光燾來接兩江總督,張之洞仍需回湖廣總督本任。聽說端方想盡辦法要把張之洞困在北京,讓自己有時間謀取真除湖廣總督,梁鼎芬是張之洞幕府的重要人物,但他和端方也有交情的,雖不為端方策劃,但端方的企圖,官場中必有人為之奔走,梁鼎芬牽涉在內,也不是不可能的。吳天任的《梁節庵先生年譜》對這種說法,持反對的態度,顯然有為傳主梁鼎芬諱之嫌。然根據曾任張之洞幕府的高友唐(繼宗)的《高高軒隨筆》記載,推測張之洞與梁鼎芬因為此事曾一度交惡應實有其事,但時間不長。事後,梁鼎芬反思張之洞提攜之恩,深感慚悔;而張之洞也存老輩風度,一經解釋,嫌疑頓消,友誼又恢復了。

同樣呂碧城和英斂之的關係也有足以探究的地方,呂碧城初到天津、生活無著,英斂之為她解決了住宿和工作的問題,而且還在《大公報》上連續發表呂碧城的詩詞和文章,「由是京、津間聞名來訪者踵相接,與督署諸幕僚詩詞唱和無虛日」。呂碧城欲辦女學,英斂之除在《大公報》上提供版面為之鼓吹,還介紹她與袁世凱的重要謀士梁士詒、直隸提學使傅增湘等人結識。可見正是英斂之的提攜揚揄,為呂碧城打通了進入天津文化界、教育界的道路。在此後一段時間內,呂碧城也一直對英斂之心存感念,兩人保持了較好的關係。而女學堂在籌辦期間,兩人竟漸生齟齬,隔閡日深。至一九○八年九月,兩人從此絕交。根據學者方豪所編錄的《英斂之先生日記遺稿》不難找出其原因。他如張謇若沒有遇上翁同龢,他就無法登上清光緒二十年(一八九四)甲午科狀元,當然也無法投身在南通興辦實業和教育,更不會有南通伶工學社―中國最早的一所培養京劇演員的新型學校的創立。也不會有更俗劇場的創辦與演出,當然也不會有「梅歐閣」―這為「紀念」梅蘭芳和歐陽予倩兩位的「藝術」而設的橫匾。同樣若不是一九一四年張謇決定在南通女子師範學校設繡工科,而請沈壽(雪君)來主持之緣起,也不會發生他與沈壽這位被稱為「針神」繡手的一段戀情。

總之,本書寫出晚清重要人物之間的情深義重或凶終隙末,而這些情況往往影響到整個大局。但要解讀這些人際交往的變化,實非易事,因為在史書的敘述中不會記載,容或有提到也是一語帶過。因此必須靠書信、日記等等史料才能窺出端倪。由於有這些新發現及新出土的材料,才會帶給你嶄新的視角,令原先的瓶頸或疑竇,頓時豁然開朗。當然要找到這些材料絕非易事,我跑遍了許多大型的圖書館,甚至查了拍賣圖錄,拜訪不少收藏家,才寫出這二十二篇文字,當然這只是晚清人物中的一小部分,還有漫漫長路要走,野人獻曝,先以此就正於方家。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價