活動訊息

內容簡介

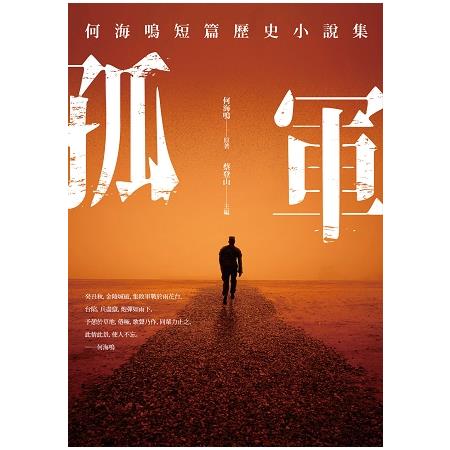

本書所收錄的十七篇短篇小說中,有〈孤軍〉赤膽忠肝的軍旅題材;有〈卡單線〉鬥智鬥勇的警匪交鋒;有〈一個槍斃的人〉對於當代局勢與生活的嘲諷;另外還收錄作者具代表性的倡門小說上乘之作〈老琴師〉、〈溫文派的嫖客〉等,將民國時期歐風東漸中的人道主義精神融化到小說中,以激越的心聲控訴惡勢力。作者以獨具的愛憎、犀利老辣的寫作功力,鐫刻出篇篇各具特色與意涵的力作。

目錄

導讀 「棄武從文」卻附逆的河海鳴/蔡登山

孤軍

包四閻羅

卡單線

一個槍斃的人

權威

面孔的改造

一個獵豔者的精密思想

造錢機器

海南人

先烈祠前

老琴師

倡門之子

倡門之母

溫文派的嫖客

從良的教訓

腳之愛情

京寓新年中的怪客

孤軍

包四閻羅

卡單線

一個槍斃的人

權威

面孔的改造

一個獵豔者的精密思想

造錢機器

海南人

先烈祠前

老琴師

倡門之子

倡門之母

溫文派的嫖客

從良的教訓

腳之愛情

京寓新年中的怪客

序/導讀

導讀 「棄武從文」卻附逆的何海鳴/蔡登山

他以一個文弱書生,始而投筆從戎,繼又操觚宣傳革命,辛亥革命時武漢首義有他,癸丑討袁,他孤軍據守南京二十餘日,名聞當時。後來不幸在種種挫折之後,聲光頓斂,偃蹇滬上,常為諸小報撰文為生,專談風月。他曾說:「予生二十餘年,曾為孤兒,為學生,為軍人,為報館記者,為假名士,為鴨屎臭之文豪,為半通之政客,為二十餘日之都督及總司令,為遠走高飛之亡命客。其間所能而又經過者,為讀書寫字,為演武操槍,為作文罵世,為下獄受審,為騎馬督陣,為變服出險,種種色色無奇不備。」他就是專寫「倡門小說」的何海鳴。

何海鳴(一八九一~一九四五),原名時俊,湖南衡陽人。筆名有一雁、衡陽孤雁、求幸福齋主等。他出生於廣東九龍,當七歲時,英國政府強迫清朝租界九龍半島,次年又鎮壓九龍人民的武裝鬥爭,激起幼年的何海鳴的義憤,他後來常對人說:不知今生還能重見其復為中國疆土否!一九○六年,十五歲的他已讀畢五經四史及諸子書,下筆千言。他隻身來到武漢,考入兩湖師範禮字齋,不久因無力支付學費,改投湖北新軍第二十一混成協第四十一標一營當兵,隨後被挑選入隨營下士學堂學習。他當了兩年多下士及下級軍官,在軍隊中組織文學社,與當時新軍中的革命黨人蔣翊武(文學社社長,《大江報》領導人之一)一起,謀求推翻清朝政府。後因事洩被迫退出軍隊,任補習學校國文教員及軍操教習,並創青年學社。此時,湖北革命團體主辦的第一張機關報《商務日報》創刊,他被招聘為編輯,由此開始了報人生涯。

不久,他又跟隨蔣翊武到《大江報》任副總編輯,並兼做上海《民吁》、《民立》等報通訊員,繼續鼓吹革命。一九一一年七月十七日,他在《大江報》上發表〈亡中國者即和平〉的短評,激憤地痛斥清政府頒佈的憲法大綱,批駁改良派、立憲派分子企圖利用請願等「和平」方式來抵制革命的反動主張。認定「和平」是「亡中國」之道,是走不通的,只有革命才能拯救中國。在何文發表後九天國學大師黃侃更發表〈大亂者救中國之妙藥也〉,湖廣總督瑞澂以「言論激烈,語意囂張」及「淆亂政體,擾害治安」等罪名,於八月一日查封了報館,報紙被「永禁發行」;詹大悲和何海鳴同時被逮捕。這就是轟動一時的湖北「大江報案」。何海鳴先是被關進漢口的看守所,後因整日編戲詞大罵清政府而被押往禮智司,在慘遭毆打後,被判處死刑。在等待行刑之時,辛亥革命爆發,他被解救出獄,出任漢口軍分政府少將參謀長。

一九一三年宋教仁遇刺案發,中山先生力主討袁。據高拜石《古春風樓瑣記》,敘其事云,黃興於七月十五日入南京,稱總司令,前後僅十四日,因師長冷遹等受敵方賄買,自臨淮不戰後撤。二十八日,黃興決離寧,行前,海鳴謁黃,並說:「袁氏禍國,公為開國元功,當籌其大者重者,暫赴海外圖大舉,海鳴為激發革命士氣,擬統率所有兵力,和袁軍一拼,以示三軍將士之心,皆與公相同,惟有少數軍官不肖而已」。黃興以其志頗壯,給以萬金,叫他相機行事。海鳴便以此款發動幹部。八月八日,海鳴入居都署,再宣佈獨立,申電討袁。下午第八師師長陳之驥帶衛隊百餘人到都署,陳為馮國璋的女婿,與馮早通消息,他和海鳴素未謀面。一見海鳴,看他身材僅及中人,容貌也不出眾,對之頗為輕視,便大聲道:「你是什麼人?」海鳴道:「我何海鳴也」!之驥迴顧衛隊:「把這革命黨扣起來」!陳衛隊中不少是廣西籍,相顧疑愕,以何海鳴三字與胡漢民音相近,誤以為即胡漢民,出來後,告訴同鄉弟兄:「胡漢民是孫中山先生左右手,怎能讓革命偉人聽人宰殺?而忍心坐視」!這話一傳十,十傳百,立時傳遍軍中,時第八師兩廣籍弟兄在半數以上,韓恢見弟兄們竊竊偶語,查知其詳,便同平常和海鳴接近的那些幹部同志商量,不如將錯就錯,來發動一下。遂率眾百餘人呼噪入督署,一路喊:「釋放胡漢民」!「大家來解救革命偉人」!把陳之驥嚇得跑了,大家擁海鳴出,稱代黃興為臨時總司令,韓恢副總司令。不久,袁軍馮國璋、張勳兩部,自浦口、揚州分道渡江,把南京團團圍住,雷震春諸將也各率各部,從長江順流而下。海鳴倉卒中偕同韓恢並其參謀伏龍三個人,編整所部抵拒敵軍於堯化門,前後凡二十餘日。那辮子軍既殘且暴,張勳又有「攻下南京,任憑自由三日」之言,一個個志在必得。何海鳴孤軍獨戰,補給又感無著,直至八月三十一日,事勢已無可為,海鳴於敵軍進城時,尚匿在草堆中,想乘機化裝脫逃,後因搜查甚緊,避入日本海軍陸戰隊成賢街之駐屯哨所,至九月十日,始化裝乘日輪東渡。他後來回憶道:「癸丑秋,九月一日,金陵城破,集敗軍戰於雨花台,台陷,兵盡竄,炮彈如雨下,予憩於草地,倦極,歌聲乃作,同輩力止之,此情此景,使人不忘。」

他在日本還繼續從事反袁鬥爭,據說當時袁世凱曾懸賞十萬元購何海鳴之頭,袁世凱死後,何海鳴常以此自炫。他在《求幸福齋隨筆》中說:「流徙東瀛後,閒無一事,欲另編一項羽傳名曰《楚霸王》,以少參考書而罷。一日抑鬱甚,信口吟七律一,其詞曰:『人生如夢復如煙,明日白頭今少年。不向風塵磨劍戟,便當情海對嬋娟。英雄兒女堪千古,鬢影刀光共一天。沒個虞姬垓下在,項王佳話豈能傳?』」。

一九二一年底,何海鳴痛下決心,從此獻身說部,鬻文為生。他將一篇倡門短篇小說〈老琴師〉寄給周瘦鵑,並附了一封信說:「我有一肚子的小說,想要做,叫世人知道我不是沒心胸的。」〈老琴師〉在《半月》雜誌刊出後,「頗得閱者讚許,即新文學家亦有讚可者。我遂決心為小說家矣!」

「九一八」事變時,中國民眾群情激憤,何海鳴在此後的一段時期,也曾連續發表了不少政論,反對日寇侵略,不料五年後,他竟出任天津《庸報》社論主筆兼文藝部長,成了附逆的文人。《庸報》原是董顯光和蔣光堂在一九二六年在天津創辦的報紙。該報很受知識份子的歡迎,在天津報界的地位僅次於《大公報》和《益世報》。日本侵略者為了達到製造反動輿論,破壞中國人民團結抗戰的目的,一九三五年由茂川特務機關指派臺灣籍特務李志堂出面,以五萬元祕密收買了《庸報》,李志堂任社長。從此《庸報》刊載的內容多為日本同盟社和日本報刊提供的稿件,其觀點完全站到了日本侵略者的立場上,《庸報》因此受到社會輿論的譴責。報社中原來留下的報人紛紛離去。此時賣文鬻字均告失敗,生活拮据又渴望過上「幸福」生活的何海鳴於是在李志堂的威脅利誘下,加入了這個漢奸報的班底。

一九三八年,日寇為了加強對輿論的控制,在天津一面取消了《大公報》、《益世報》等半數以上報刊和所有私人通訊社,只保留《庸報》、《東亞晨報》、《新天津報》等幾家報刊;另一方面糾集剩餘各報負責人及編輯、記者,組織「天津新聞記者協會」,內定何海鳴為偽「記協」理事長。

一九四○年日本在太平洋戰場上陷於不利地位,不得不壓縮後方的開支,集中力量支撐戰局。一九四四年採取了華北報紙統一管理的方案,在北京成立《華北新報》,其他城市成立分社。一九四四年四月《庸報》也被改名為《天津華北新報》。由於日方各派係之間的相互傾軋,何海鳴被日寇遺棄了。

不久,他遷居南京,深居簡出,閉門思過,在這一時期他寫了不少考據的長文,如〈猴兒年說猴〉、〈三六九說〉、〈神道之火與民生主義〉、〈中國鞠躬禮〉、〈中國的數字談〉等,他又恢復了賣文為生的生涯。他在一九四五年初,開始撰寫回憶錄《癸丑金陵戰事》,但未及完篇,於一九四五年三月八日在貧病交加中死去。他以辛亥革命的功臣,後來棄武從文,成為小說名家,但晚年卻投敵,成為附逆文人,旋又遭日寇遺棄,在抗戰勝利前他就貧病而死了。

他以一個文弱書生,始而投筆從戎,繼又操觚宣傳革命,辛亥革命時武漢首義有他,癸丑討袁,他孤軍據守南京二十餘日,名聞當時。後來不幸在種種挫折之後,聲光頓斂,偃蹇滬上,常為諸小報撰文為生,專談風月。他曾說:「予生二十餘年,曾為孤兒,為學生,為軍人,為報館記者,為假名士,為鴨屎臭之文豪,為半通之政客,為二十餘日之都督及總司令,為遠走高飛之亡命客。其間所能而又經過者,為讀書寫字,為演武操槍,為作文罵世,為下獄受審,為騎馬督陣,為變服出險,種種色色無奇不備。」他就是專寫「倡門小說」的何海鳴。

何海鳴(一八九一~一九四五),原名時俊,湖南衡陽人。筆名有一雁、衡陽孤雁、求幸福齋主等。他出生於廣東九龍,當七歲時,英國政府強迫清朝租界九龍半島,次年又鎮壓九龍人民的武裝鬥爭,激起幼年的何海鳴的義憤,他後來常對人說:不知今生還能重見其復為中國疆土否!一九○六年,十五歲的他已讀畢五經四史及諸子書,下筆千言。他隻身來到武漢,考入兩湖師範禮字齋,不久因無力支付學費,改投湖北新軍第二十一混成協第四十一標一營當兵,隨後被挑選入隨營下士學堂學習。他當了兩年多下士及下級軍官,在軍隊中組織文學社,與當時新軍中的革命黨人蔣翊武(文學社社長,《大江報》領導人之一)一起,謀求推翻清朝政府。後因事洩被迫退出軍隊,任補習學校國文教員及軍操教習,並創青年學社。此時,湖北革命團體主辦的第一張機關報《商務日報》創刊,他被招聘為編輯,由此開始了報人生涯。

不久,他又跟隨蔣翊武到《大江報》任副總編輯,並兼做上海《民吁》、《民立》等報通訊員,繼續鼓吹革命。一九一一年七月十七日,他在《大江報》上發表〈亡中國者即和平〉的短評,激憤地痛斥清政府頒佈的憲法大綱,批駁改良派、立憲派分子企圖利用請願等「和平」方式來抵制革命的反動主張。認定「和平」是「亡中國」之道,是走不通的,只有革命才能拯救中國。在何文發表後九天國學大師黃侃更發表〈大亂者救中國之妙藥也〉,湖廣總督瑞澂以「言論激烈,語意囂張」及「淆亂政體,擾害治安」等罪名,於八月一日查封了報館,報紙被「永禁發行」;詹大悲和何海鳴同時被逮捕。這就是轟動一時的湖北「大江報案」。何海鳴先是被關進漢口的看守所,後因整日編戲詞大罵清政府而被押往禮智司,在慘遭毆打後,被判處死刑。在等待行刑之時,辛亥革命爆發,他被解救出獄,出任漢口軍分政府少將參謀長。

一九一三年宋教仁遇刺案發,中山先生力主討袁。據高拜石《古春風樓瑣記》,敘其事云,黃興於七月十五日入南京,稱總司令,前後僅十四日,因師長冷遹等受敵方賄買,自臨淮不戰後撤。二十八日,黃興決離寧,行前,海鳴謁黃,並說:「袁氏禍國,公為開國元功,當籌其大者重者,暫赴海外圖大舉,海鳴為激發革命士氣,擬統率所有兵力,和袁軍一拼,以示三軍將士之心,皆與公相同,惟有少數軍官不肖而已」。黃興以其志頗壯,給以萬金,叫他相機行事。海鳴便以此款發動幹部。八月八日,海鳴入居都署,再宣佈獨立,申電討袁。下午第八師師長陳之驥帶衛隊百餘人到都署,陳為馮國璋的女婿,與馮早通消息,他和海鳴素未謀面。一見海鳴,看他身材僅及中人,容貌也不出眾,對之頗為輕視,便大聲道:「你是什麼人?」海鳴道:「我何海鳴也」!之驥迴顧衛隊:「把這革命黨扣起來」!陳衛隊中不少是廣西籍,相顧疑愕,以何海鳴三字與胡漢民音相近,誤以為即胡漢民,出來後,告訴同鄉弟兄:「胡漢民是孫中山先生左右手,怎能讓革命偉人聽人宰殺?而忍心坐視」!這話一傳十,十傳百,立時傳遍軍中,時第八師兩廣籍弟兄在半數以上,韓恢見弟兄們竊竊偶語,查知其詳,便同平常和海鳴接近的那些幹部同志商量,不如將錯就錯,來發動一下。遂率眾百餘人呼噪入督署,一路喊:「釋放胡漢民」!「大家來解救革命偉人」!把陳之驥嚇得跑了,大家擁海鳴出,稱代黃興為臨時總司令,韓恢副總司令。不久,袁軍馮國璋、張勳兩部,自浦口、揚州分道渡江,把南京團團圍住,雷震春諸將也各率各部,從長江順流而下。海鳴倉卒中偕同韓恢並其參謀伏龍三個人,編整所部抵拒敵軍於堯化門,前後凡二十餘日。那辮子軍既殘且暴,張勳又有「攻下南京,任憑自由三日」之言,一個個志在必得。何海鳴孤軍獨戰,補給又感無著,直至八月三十一日,事勢已無可為,海鳴於敵軍進城時,尚匿在草堆中,想乘機化裝脫逃,後因搜查甚緊,避入日本海軍陸戰隊成賢街之駐屯哨所,至九月十日,始化裝乘日輪東渡。他後來回憶道:「癸丑秋,九月一日,金陵城破,集敗軍戰於雨花台,台陷,兵盡竄,炮彈如雨下,予憩於草地,倦極,歌聲乃作,同輩力止之,此情此景,使人不忘。」

他在日本還繼續從事反袁鬥爭,據說當時袁世凱曾懸賞十萬元購何海鳴之頭,袁世凱死後,何海鳴常以此自炫。他在《求幸福齋隨筆》中說:「流徙東瀛後,閒無一事,欲另編一項羽傳名曰《楚霸王》,以少參考書而罷。一日抑鬱甚,信口吟七律一,其詞曰:『人生如夢復如煙,明日白頭今少年。不向風塵磨劍戟,便當情海對嬋娟。英雄兒女堪千古,鬢影刀光共一天。沒個虞姬垓下在,項王佳話豈能傳?』」。

一九二一年底,何海鳴痛下決心,從此獻身說部,鬻文為生。他將一篇倡門短篇小說〈老琴師〉寄給周瘦鵑,並附了一封信說:「我有一肚子的小說,想要做,叫世人知道我不是沒心胸的。」〈老琴師〉在《半月》雜誌刊出後,「頗得閱者讚許,即新文學家亦有讚可者。我遂決心為小說家矣!」

「九一八」事變時,中國民眾群情激憤,何海鳴在此後的一段時期,也曾連續發表了不少政論,反對日寇侵略,不料五年後,他竟出任天津《庸報》社論主筆兼文藝部長,成了附逆的文人。《庸報》原是董顯光和蔣光堂在一九二六年在天津創辦的報紙。該報很受知識份子的歡迎,在天津報界的地位僅次於《大公報》和《益世報》。日本侵略者為了達到製造反動輿論,破壞中國人民團結抗戰的目的,一九三五年由茂川特務機關指派臺灣籍特務李志堂出面,以五萬元祕密收買了《庸報》,李志堂任社長。從此《庸報》刊載的內容多為日本同盟社和日本報刊提供的稿件,其觀點完全站到了日本侵略者的立場上,《庸報》因此受到社會輿論的譴責。報社中原來留下的報人紛紛離去。此時賣文鬻字均告失敗,生活拮据又渴望過上「幸福」生活的何海鳴於是在李志堂的威脅利誘下,加入了這個漢奸報的班底。

一九三八年,日寇為了加強對輿論的控制,在天津一面取消了《大公報》、《益世報》等半數以上報刊和所有私人通訊社,只保留《庸報》、《東亞晨報》、《新天津報》等幾家報刊;另一方面糾集剩餘各報負責人及編輯、記者,組織「天津新聞記者協會」,內定何海鳴為偽「記協」理事長。

一九四○年日本在太平洋戰場上陷於不利地位,不得不壓縮後方的開支,集中力量支撐戰局。一九四四年採取了華北報紙統一管理的方案,在北京成立《華北新報》,其他城市成立分社。一九四四年四月《庸報》也被改名為《天津華北新報》。由於日方各派係之間的相互傾軋,何海鳴被日寇遺棄了。

不久,他遷居南京,深居簡出,閉門思過,在這一時期他寫了不少考據的長文,如〈猴兒年說猴〉、〈三六九說〉、〈神道之火與民生主義〉、〈中國鞠躬禮〉、〈中國的數字談〉等,他又恢復了賣文為生的生涯。他在一九四五年初,開始撰寫回憶錄《癸丑金陵戰事》,但未及完篇,於一九四五年三月八日在貧病交加中死去。他以辛亥革命的功臣,後來棄武從文,成為小說名家,但晚年卻投敵,成為附逆文人,旋又遭日寇遺棄,在抗戰勝利前他就貧病而死了。

試閱

【一個槍斃的人】

一條寬廣的馬路被紅日閃耀著,誰說不是一條光明大道?

遠遠地一隊人馬逼近著走來,起初望著似一隊螞蟻,蠕蠕的向前展動。愈來愈近,過路的人全都可以看明白了。

「槍斃人!槍斃人!」被兩個粗心大膽的少年發現了,嚷著跑去告訴人。又有幾個好事的人,證實了這個消息,也附和著嚷:「槍斃人!槍斃人!快來看呀!」

這個奇異的聲浪傳開去,登時哄動了馬路兩旁的店戶人家,全搶著出來看熱鬧,連巷子裡面的人,也都擠到馬路上來看,老年的伯伯、叔叔發動了一種世道人心的感慨,搖搖頭說:「少管閒事罷,槍斃人有什麼好看?況且不過是道經此地,不見得就在這裡槍斃,合著古來『殺人於市』的老話。」然而他儘管說沒甚麼稀奇,並不曾禁遏住許多人好奇的觀念,而且自己也還逗留在屋檐底下,仍是想看個明白。

慈祥的婦女們,口口聲聲念著阿彌陀佛,被那很小的膽拘束著,卻真的不敢出來,只躲在屋子裡向窗縫中偷覰。

小小的孩童深藏在娘懷裡,聽見一片喧嚷,嚇得哭了。大一點頑皮的小倌,卻又和成年的人一樣,要端一個凳子立上去高高的看,心裡雖有些害怕,也顧不得許多了。

不一會,那隊人馬慢慢的走過來,於是大家很肅靜的看。

只見那八個騎馬的兵在前開道,接連又有一小排步兵夾在中間,步法很整齊的在那裡走步兵操典上的慢步。騎兵的短槍套在背上,步兵的步槍托在肩上,槍口上的刺刀映著日光,一閃一閃的又紅又亮,耀人眼目。這才又有八個拿手槍的弁目,簇擁著一輛板車,車輪子緩緩展動向前行來。看熱鬧的不約而同,都十分注意看那板車上的漢子。

那漢子用五花大綁綁著,端坐在板車之上。顫巍巍如一尊神像一般。兩隻有神威的神光,時時往左右兩旁射來。凡是被他眼光射著的人,都覺得有很不安寧的震恐,再也不敢多望他一眼。那立在人叢後面,沒擠上前看不清楚的人,不知道那漢子眼神的厲害,只顧一味瞎嚷:「這就是槍斃的人。」

板車輪子展動著過去了,車輪多轉一遭,那漢子的生命便漸漸短促下去,一直任這轉輪將那漢子轉到死鄉裡去。好比白日下的地球,慢慢轉到黑暗寂滅的睡鄉中去一般。板車以後又有四匹馬,全坐著騎兵,還有一位軍官,也騎著馬夾在騎兵當中,戎裝佩劍,好不威武。這一行人,除了那應該槍斃的漢子以外,這軍官也算是主要人物中的第二位了。然而看熱鬧的人,並不覺得他有什麼好看,這一行人剛剛走過,旁觀者的討論開始了。

一個很像新聞記者的人向身旁一個人問道:「朋友,這漢子犯了什麼罪,要綁去槍斃?可惜法標上寫的一行罪狀,我未曾看清楚。」

那一個人答非所問,隨口應道:「怎麼如今的刑法,把殺頭改成槍斃了?」

又有一個哲學家似的,忽地插上來講話,「管他什麼罪狀咧,依我看來,肯去死的人,都是好人。人死了就沒有罪了。」

旁邊有個法律家不服,吆喝著道:「他明明是犯了法,才按著法律條文將他槍斃的。這犯法的人,哪裡會是好人!」

哲學家又辯論道:「就算他犯了法,也多虧他肯去犯。若是沒有他去犯法,法律就顯不出威權和能力來。他殉法律而死,法律因他而存,他豈不是法律的功臣嗎?」

又有一個很激烈的社會學者,聽明這篇哲理,又引申著道:「天地間功罪是很難分的,有罪即功,無功即罪。同是一樣糊塗的人,誰能十二分正確的辨識誰或功或罪出來?為什麼就胡亂牽附著法律,以人殺人呢?……殘忍!罪惡!」一邊說,一邊頓足。

忽然前面發動一陣劇大的喧嘩,大概又出了什麼奇異的事了。馬路兩旁的人,登時如狂蜂一般,又飛也去看熱鬧。於是這場哲學和法理的辯論宣告終結。

原來如此,這不是十字路口嗎?槍斃人是不揀選什麼黃道吉日的,偏偏今天的黃道吉日,要迎合前來。十字路口左翼方面,來了一起大出喪。

社會上有錢有勢的人,避免不了一個死字。等著死神到來,只好服服貼貼安眠在一具棺材裡,由那些孝子賢孫辦一套很豐盛的出喪儀仗,送他到山上去。那儀仗隊的前鋒,剛從十字路口的左翼轉到大道上去。幾支白幡被風吹得招展飛舞,更也有一隊步兵騎兵,受了金錢的支配,各人手臂上挽著黑紗,夾在儀仗隊裡送死。

這一來,大出喪送死的軍隊,和押解犯人綁赴刑場槍斃的軍隊,湊合在一處了。囚車還沒搶上前去,闊人的棺材卻已擡到路口。押犯人的兵吆喝著道:「等一等,讓我們先過去!」那大出喪的兵卻笑嘻嘻地回答道:「我們幹的也是公事咧。」在這個讓誰先走的問題未曾解決以前,兩邊的儀仗,全夾雜在一處了。

軍人一個個在那裡發喊,軍馬一匹匹在那裡狂嘶。伴靈的和尚們、道士們笙簫鼓樂,一迭迭照舊吹打。看熱鬧的人也越發高興了。

那綁在囚車上快要槍斃的人,此時趁著這個機會,忽然拉拉雜雜的演說起來:

「朋友們呀!那一邊是一個已死的人,睡在棺材裡;這一邊是一個將死的人,坐在囚車上。我們所同的,是一個很平等的死。

那已死的朋友,有這許多儀仗隊送他的死,可惜他藏在棺材深處,看不見他死後的光榮了。我這將死而未死的人,也有這一群人來送我去死,這可算得是我的大出喪。然而我卻能親眼看見這場熱鬧,我比他還滿足呢。

況且我這場光榮,這場熱鬧,這場大出喪,自有這許多不相識的孝子賢孫來辦差,破費不了我親生骨肉半文錢。我比較著他還得著大大便宜咧!

諸君睜開眼來瞧,那廂許多輓聯奠幛,寫的是死者虛偽的形狀;在下不才,卻有一張真實的罪狀在此,這價值還比他重大咧。

那棺材後面,假裝著啼哭的,不是他的孝子嗎?那個縮頭縮腦的樣兒,太寒酸了。你們看我囚車後面騎著馬的監刑官,何等氣概,那才是我的好孝子咧。

咳!他們的儀仗沒有半點鄭重的樣子,真太像兒戲了;送我的出喪大隊,卻森嚴得很咧!」

那漢子一面說,聽的人圍著水泄不通。拍掌的拍掌,喝采的喝采。

老年的人說:「這個事稀奇得緊,我活了這麼多年,只看見過醉醺醺的殺頭犯人,在囚車上唱《斬單雄信》,卻沒有聽見犯人在露天下公開演講。」

哲學家點頭讚嘆。社會學家幫助發喊。新聞記者用速記法把演講詞抄在日記本上。並同聲的推許道:「至理名言!」

法律家嘆口氣道:「法律到此快不成問題了。」

小孩子不懂事,搶到監刑官馬前,呼他做孝子。監刑官惱了,惡狠狠看了犯人一眼。然而人死以外無大罪,一時竟奈何他不得,只好揮起馬鞭子來驅逐閒人,因為他們不肯死,就應該受欺負。

忽然又發一陣喊,十字路口右翼地方,又來到了一群人,卻是舊式婚禮上送親的。前頭有兩柄紅傘,中間幾個奏樂的人穿著紅衣,後面一乘紅花轎,把一個新嫁娘緊緊鎖在裡面。一時也夾在十字大道路中,通不過這條路,於是馬路上的熱鬧又加上了一倍。

那快要槍斃的漢子左顧右盼,又有得說的了,於是那場露天公共講演,又繼續起來。「噢!那廂不是新嫁娘出閣嗎?她不是快要槍斃的死囚,為何把她深鎖在不通空氣的花轎內,難道怕她脫逃了麼?

她被父母之命,媒妁之言,送給一個陌生不相識的人,供人家的蹂躪她的自由何在?不自由,毋寧死!這不是明明送她去死嗎?他們這夥軍人送我去死,卻還容我在青天白日之下,有言論的自由;可憐她是一個弱女子,只知道躲在花轎裡嚶嚶啜泣,靜候著往死路上去,不敢發出半點人類求救的呼聲。她所受的殘忍和損害,豈不比我還較為嚴酷嗎?

可憐的女子,我是視死如歸,你還求生不得咧!

紅—紅—紅,那花轎上紅的色彩,不就是人類中女子們,被舊式專制婚姻制度所斬割出來的鮮血嗎?」

完了,這第二次的演講,又終結了。新聞記者日記本上,又添了不少的材料;哲學和社會學家,越發動了感嘆的同情心,躲在一旁嘆氣;只有老年人不贊成,說這殺頭的胚太胡說了;法律家也在一旁恨秩序太亂。遠遠地立著兩個女子,聽清了一句半句,似乎有些明白,卻不敢當眾討論。小孩子不喜歡聽這個,仍舊去調侃那做孝子的監刑官。

監刑官看鬧得太不成樣子了,吩咐八個馬弁好好看守著犯人,自己一馬上前,禁止往左翼送殯,右翼送嫁的兩群人,都不許走動,讓他們槍斃犯人的囚車先上前去。好容易布置舒齊,早已忙得渾身是汗。

於是人馬漸漸的又移動了,槍斃犯人的囚車,在前面走;送殯出喪的,降作了第二隊;送親出嫁,委屈著殿了後了。於是一個將死的人,一個已死的人,一個半死半活的人,都被各人的孝子賢孫、親族朋友,儀仗隊伍強行簇擁了去,誰也沒有抗拒的法子。

白茫茫的大道,黑漆漆的前途,這幾群人走得慢慢地連影蹤都不見了。世間很平等的事,依然還是寂滅。人心中的笑緒悲端,原也糅雜在一起。什麼叫做熱鬧?左不過大家胡亂擺布罷了。熱鬧過去,剩下許多新聞記者、社會學家、哲學家、法律家、老年人、小孩子、婦女們、好事的人種種色色,一窩蜂似的紛紛散了開去。各忙各的名利功罪,又何嘗有什麼了不得的生氣咧!

一條寬廣的馬路被紅日閃耀著,誰說不是一條光明大道?

遠遠地一隊人馬逼近著走來,起初望著似一隊螞蟻,蠕蠕的向前展動。愈來愈近,過路的人全都可以看明白了。

「槍斃人!槍斃人!」被兩個粗心大膽的少年發現了,嚷著跑去告訴人。又有幾個好事的人,證實了這個消息,也附和著嚷:「槍斃人!槍斃人!快來看呀!」

這個奇異的聲浪傳開去,登時哄動了馬路兩旁的店戶人家,全搶著出來看熱鬧,連巷子裡面的人,也都擠到馬路上來看,老年的伯伯、叔叔發動了一種世道人心的感慨,搖搖頭說:「少管閒事罷,槍斃人有什麼好看?況且不過是道經此地,不見得就在這裡槍斃,合著古來『殺人於市』的老話。」然而他儘管說沒甚麼稀奇,並不曾禁遏住許多人好奇的觀念,而且自己也還逗留在屋檐底下,仍是想看個明白。

慈祥的婦女們,口口聲聲念著阿彌陀佛,被那很小的膽拘束著,卻真的不敢出來,只躲在屋子裡向窗縫中偷覰。

小小的孩童深藏在娘懷裡,聽見一片喧嚷,嚇得哭了。大一點頑皮的小倌,卻又和成年的人一樣,要端一個凳子立上去高高的看,心裡雖有些害怕,也顧不得許多了。

不一會,那隊人馬慢慢的走過來,於是大家很肅靜的看。

只見那八個騎馬的兵在前開道,接連又有一小排步兵夾在中間,步法很整齊的在那裡走步兵操典上的慢步。騎兵的短槍套在背上,步兵的步槍托在肩上,槍口上的刺刀映著日光,一閃一閃的又紅又亮,耀人眼目。這才又有八個拿手槍的弁目,簇擁著一輛板車,車輪子緩緩展動向前行來。看熱鬧的不約而同,都十分注意看那板車上的漢子。

那漢子用五花大綁綁著,端坐在板車之上。顫巍巍如一尊神像一般。兩隻有神威的神光,時時往左右兩旁射來。凡是被他眼光射著的人,都覺得有很不安寧的震恐,再也不敢多望他一眼。那立在人叢後面,沒擠上前看不清楚的人,不知道那漢子眼神的厲害,只顧一味瞎嚷:「這就是槍斃的人。」

板車輪子展動著過去了,車輪多轉一遭,那漢子的生命便漸漸短促下去,一直任這轉輪將那漢子轉到死鄉裡去。好比白日下的地球,慢慢轉到黑暗寂滅的睡鄉中去一般。板車以後又有四匹馬,全坐著騎兵,還有一位軍官,也騎著馬夾在騎兵當中,戎裝佩劍,好不威武。這一行人,除了那應該槍斃的漢子以外,這軍官也算是主要人物中的第二位了。然而看熱鬧的人,並不覺得他有什麼好看,這一行人剛剛走過,旁觀者的討論開始了。

一個很像新聞記者的人向身旁一個人問道:「朋友,這漢子犯了什麼罪,要綁去槍斃?可惜法標上寫的一行罪狀,我未曾看清楚。」

那一個人答非所問,隨口應道:「怎麼如今的刑法,把殺頭改成槍斃了?」

又有一個哲學家似的,忽地插上來講話,「管他什麼罪狀咧,依我看來,肯去死的人,都是好人。人死了就沒有罪了。」

旁邊有個法律家不服,吆喝著道:「他明明是犯了法,才按著法律條文將他槍斃的。這犯法的人,哪裡會是好人!」

哲學家又辯論道:「就算他犯了法,也多虧他肯去犯。若是沒有他去犯法,法律就顯不出威權和能力來。他殉法律而死,法律因他而存,他豈不是法律的功臣嗎?」

又有一個很激烈的社會學者,聽明這篇哲理,又引申著道:「天地間功罪是很難分的,有罪即功,無功即罪。同是一樣糊塗的人,誰能十二分正確的辨識誰或功或罪出來?為什麼就胡亂牽附著法律,以人殺人呢?……殘忍!罪惡!」一邊說,一邊頓足。

忽然前面發動一陣劇大的喧嘩,大概又出了什麼奇異的事了。馬路兩旁的人,登時如狂蜂一般,又飛也去看熱鬧。於是這場哲學和法理的辯論宣告終結。

原來如此,這不是十字路口嗎?槍斃人是不揀選什麼黃道吉日的,偏偏今天的黃道吉日,要迎合前來。十字路口左翼方面,來了一起大出喪。

社會上有錢有勢的人,避免不了一個死字。等著死神到來,只好服服貼貼安眠在一具棺材裡,由那些孝子賢孫辦一套很豐盛的出喪儀仗,送他到山上去。那儀仗隊的前鋒,剛從十字路口的左翼轉到大道上去。幾支白幡被風吹得招展飛舞,更也有一隊步兵騎兵,受了金錢的支配,各人手臂上挽著黑紗,夾在儀仗隊裡送死。

這一來,大出喪送死的軍隊,和押解犯人綁赴刑場槍斃的軍隊,湊合在一處了。囚車還沒搶上前去,闊人的棺材卻已擡到路口。押犯人的兵吆喝著道:「等一等,讓我們先過去!」那大出喪的兵卻笑嘻嘻地回答道:「我們幹的也是公事咧。」在這個讓誰先走的問題未曾解決以前,兩邊的儀仗,全夾雜在一處了。

軍人一個個在那裡發喊,軍馬一匹匹在那裡狂嘶。伴靈的和尚們、道士們笙簫鼓樂,一迭迭照舊吹打。看熱鬧的人也越發高興了。

那綁在囚車上快要槍斃的人,此時趁著這個機會,忽然拉拉雜雜的演說起來:

「朋友們呀!那一邊是一個已死的人,睡在棺材裡;這一邊是一個將死的人,坐在囚車上。我們所同的,是一個很平等的死。

那已死的朋友,有這許多儀仗隊送他的死,可惜他藏在棺材深處,看不見他死後的光榮了。我這將死而未死的人,也有這一群人來送我去死,這可算得是我的大出喪。然而我卻能親眼看見這場熱鬧,我比他還滿足呢。

況且我這場光榮,這場熱鬧,這場大出喪,自有這許多不相識的孝子賢孫來辦差,破費不了我親生骨肉半文錢。我比較著他還得著大大便宜咧!

諸君睜開眼來瞧,那廂許多輓聯奠幛,寫的是死者虛偽的形狀;在下不才,卻有一張真實的罪狀在此,這價值還比他重大咧。

那棺材後面,假裝著啼哭的,不是他的孝子嗎?那個縮頭縮腦的樣兒,太寒酸了。你們看我囚車後面騎著馬的監刑官,何等氣概,那才是我的好孝子咧。

咳!他們的儀仗沒有半點鄭重的樣子,真太像兒戲了;送我的出喪大隊,卻森嚴得很咧!」

那漢子一面說,聽的人圍著水泄不通。拍掌的拍掌,喝采的喝采。

老年的人說:「這個事稀奇得緊,我活了這麼多年,只看見過醉醺醺的殺頭犯人,在囚車上唱《斬單雄信》,卻沒有聽見犯人在露天下公開演講。」

哲學家點頭讚嘆。社會學家幫助發喊。新聞記者用速記法把演講詞抄在日記本上。並同聲的推許道:「至理名言!」

法律家嘆口氣道:「法律到此快不成問題了。」

小孩子不懂事,搶到監刑官馬前,呼他做孝子。監刑官惱了,惡狠狠看了犯人一眼。然而人死以外無大罪,一時竟奈何他不得,只好揮起馬鞭子來驅逐閒人,因為他們不肯死,就應該受欺負。

忽然又發一陣喊,十字路口右翼地方,又來到了一群人,卻是舊式婚禮上送親的。前頭有兩柄紅傘,中間幾個奏樂的人穿著紅衣,後面一乘紅花轎,把一個新嫁娘緊緊鎖在裡面。一時也夾在十字大道路中,通不過這條路,於是馬路上的熱鬧又加上了一倍。

那快要槍斃的漢子左顧右盼,又有得說的了,於是那場露天公共講演,又繼續起來。「噢!那廂不是新嫁娘出閣嗎?她不是快要槍斃的死囚,為何把她深鎖在不通空氣的花轎內,難道怕她脫逃了麼?

她被父母之命,媒妁之言,送給一個陌生不相識的人,供人家的蹂躪她的自由何在?不自由,毋寧死!這不是明明送她去死嗎?他們這夥軍人送我去死,卻還容我在青天白日之下,有言論的自由;可憐她是一個弱女子,只知道躲在花轎裡嚶嚶啜泣,靜候著往死路上去,不敢發出半點人類求救的呼聲。她所受的殘忍和損害,豈不比我還較為嚴酷嗎?

可憐的女子,我是視死如歸,你還求生不得咧!

紅—紅—紅,那花轎上紅的色彩,不就是人類中女子們,被舊式專制婚姻制度所斬割出來的鮮血嗎?」

完了,這第二次的演講,又終結了。新聞記者日記本上,又添了不少的材料;哲學和社會學家,越發動了感嘆的同情心,躲在一旁嘆氣;只有老年人不贊成,說這殺頭的胚太胡說了;法律家也在一旁恨秩序太亂。遠遠地立著兩個女子,聽清了一句半句,似乎有些明白,卻不敢當眾討論。小孩子不喜歡聽這個,仍舊去調侃那做孝子的監刑官。

監刑官看鬧得太不成樣子了,吩咐八個馬弁好好看守著犯人,自己一馬上前,禁止往左翼送殯,右翼送嫁的兩群人,都不許走動,讓他們槍斃犯人的囚車先上前去。好容易布置舒齊,早已忙得渾身是汗。

於是人馬漸漸的又移動了,槍斃犯人的囚車,在前面走;送殯出喪的,降作了第二隊;送親出嫁,委屈著殿了後了。於是一個將死的人,一個已死的人,一個半死半活的人,都被各人的孝子賢孫、親族朋友,儀仗隊伍強行簇擁了去,誰也沒有抗拒的法子。

白茫茫的大道,黑漆漆的前途,這幾群人走得慢慢地連影蹤都不見了。世間很平等的事,依然還是寂滅。人心中的笑緒悲端,原也糅雜在一起。什麼叫做熱鬧?左不過大家胡亂擺布罷了。熱鬧過去,剩下許多新聞記者、社會學家、哲學家、法律家、老年人、小孩子、婦女們、好事的人種種色色,一窩蜂似的紛紛散了開去。各忙各的名利功罪,又何嘗有什麼了不得的生氣咧!

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價