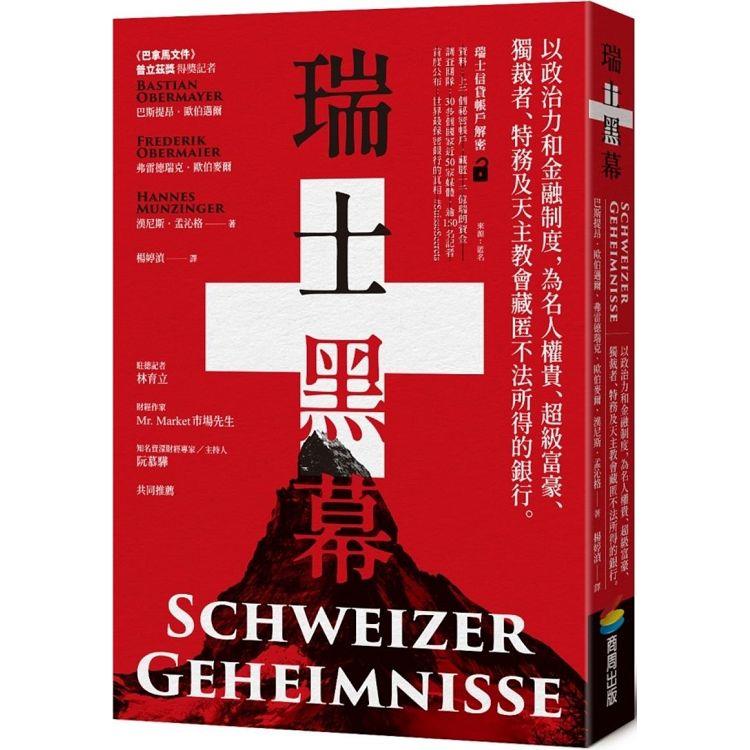

【電子書】瑞士黑幕:以政治力和金融制度,為名人權貴、超級富豪、獨裁者、特務及天主教會藏匿不法所得的銀行

-

340元

-

預計最高可得金幣15點

?

可100%折抵

預計最高可得金幣15點

?

可100%折抵

活動加倍另計 -

HAPPY GO享100累1點 4點抵1元 折抵無上限

-

分類:電子書>社會哲思>社會議題>社會觀察評論追蹤? 追蹤分類後,您會在第一時間收到分類新品通知。

- 作者: 巴斯提昂.歐伯邁爾、弗雷德瑞克.歐伯麥爾、漢尼斯.孟沁格 、 弗雷德瑞克.歐伯麥爾 追蹤

- 出版社: 商周出版 追蹤 ? 追蹤出版社後,您會在第一時間收到出版社新書通知。

- 出版日:2023/06/01

活動訊息

內容簡介

**《巴拿馬文件》、普立茲獎得獎記者**

**以國際最高保密規格完成,引發政治風暴的調查報導**

瑞士信貸帳戶解密

來源:匿名

資料:上千個祕密帳戶,藏匿一千億瑞朗資金

調查團隊:30多個國家近50家媒體,逾150名記者

首度公布:世界最保密銀行的真相 #SuisseSecrets

瑞士的銀行客戶保密條款並不道德……保護個人財產隱私的說辭,只不過是瑞士銀行業用來掩蓋自己是逃稅共犯的遮羞布。此舉不只助長貪污,還掠奪了發展中國家迫切需要的稅收。

——瑞士黑幕消息來源

瑞士的銀行客戶保密條款在保護誰?

數字帳戶的背後隱藏了哪些最高機密?

匿名吹哨者將一份資料傳給《南德日報》的調查團隊,裡面有獨裁者、特務、國王、樞機主教和超級富豪們在瑞士信貸的祕密帳戶,共暗藏了一千億瑞郎的不法收入。

這些國家菁英把貪污、逃稅、挪用公款和剝削人民的所得藏匿在「金融隱私的基地」瑞士,或利用瑞士的帳戶洗錢。瑞士的銀行長期用客戶保密條款為藉口進行不正當交易,美其名為「保護來自世界各地的銀行客戶」,實際上卻包庇了犯罪與不法。

三位記者與組織犯罪與貪腐舉報計畫(OCCRP)合作,並有英國衛報、法國世界報等共150位來自世界各地的記者參與調查,準備一起公開這些弊行。但他們意識到,瑞士為了保護銀行祕密甚至限制了新聞自由,並以入獄威脅調查人員。

這份以國際最高保密規格完成的調查報導具有巨大的政治爆炸力,揭開金融體系幕後的故事,首度向全世界公開瑞士信貸的真相。

目錄

序幕

第1章 匿名者的來信

第2章 醜聞纏身的銀行

第3章 獨裁者的第二個家

第4章 精心編排的童話故事

第5章 百萬猜謎遊戲

第6章 森林裡的會面

第7章 騎兵上場了

第8章 間諜的國度

第9章 不知羞恥的小騙子

第10章 石油黑錢外洩

第11章 歷史性的認罪

第12章 奈及利亞的國王

第13章 尋金獵人

第14章 人口販子和私刑將軍

第15章 新聞自由岌岌可危

第16章 政府的頭號目標

第17章 以上帝之名

第18章 數不盡的爛蘋果

第19章 制度裡的漏洞

尾聲

法律聲明

感言

序/導讀

不管你是支持還是批評銀行保密條款,這本書已經在銀行史中占據了重要位置。因為雖然已經有數十本書討論瑞士銀行保密條款,但是這些作者都不知道銀行實際上有哪些外國客戶,也就是說,這個保密條款到底保護了誰。《瑞士黑幕》填補了這個空白。讀者能夠知道瑞士信貸銀行在過去幾十年中最高機密客戶的資訊。

——瑞士每日廣訊報 Tages-Anzeiger

作者們認真地列舉出瑞士信貸銀行在過去幾十年中直接或間接參與的每一個金融醜聞。

——琉森報 Luzerner Zeitung

試閱

匿名者的來信

「我認為瑞士的銀行客戶保密條款並不道德,所以才會冒險記錄這些資料。保護個人財產隱私的說辭,只不過是瑞士銀行業用來掩蓋自己是逃稅共犯的遮羞布。……此舉不只助長貪污,還掠奪了發展中國家迫切需要的稅收。瑞士違背了『羅賓漢原則』,才讓這些國家成了頭號受害者。」

我們前些日子從《南德日報》收到了一封信,這段話便是出自信件的內容,裡面也提到了寄件人的動機。他自稱是某個厭惡瑞士銀行界所做所為的人,因此想將迄今蒐集到的祕密資料公諸於世。這個人就是大家口中所謂的「吹哨者」。

這封信啟動了一場橫跨全球的調查行動,總計來自超過三十個國家,近五十家媒體,逾一百五十名記者參與這項調查,揭露了一家全球大型銀行的營運祕辛,讓我們頭一回深入了解瑞士頂尖銀行的顧客機密,並且質疑瑞士政府,特別是瑞士銀行近年來的說法。不過,這一切都是我們始料未及的。

這名吹哨者是經由加密的電子信箱聯繫我們。講到這件事我們就慚愧,雖然加密信箱很安全,要清空卻很麻煩,需要四個隨身碟、兩部筆記電腦和五道不同的複雜密碼才能讀取收到的訊息。我們通常沒有這麼多時間做這件事,這也是為什麼我們明知該看信箱,卻很少打開。

不過,這個信箱解決了網路世界其實難以做到的匿名通訊問題,也因此不能沒有它。每筆數位通訊幾乎都會留下記錄,舉凡電子郵件、通話或聊天室訊息,連加密過後也不例外,所以我們採用「安全投遞」(Secure Drop)。這個軟體是由一群網路使用者所開發,目的是給吹哨者和記者之間建立一個溝通管道,無論是檢察官、情治人員、私家偵探還是警方都無法追蹤。因為確保情報提供者的安全以及無條件保護資料來源是調查報導的首要信念,不能輕忽。在現今的數位時代裡,「安全投遞」是幫助我們守住這個信念的得力助手。

每回點開信箱,我們總要花數個小時點閱所有的信件。有些來信是臭罵我們,有些是散播陰謀謠言,還有人寄來另人倒胃口的裸體照片(十之八九都是男性身體)或是駭人的戰地影片。幾年前開始,甚至有人來信聲稱他的牙齒裡藏著一塊監視他的晶片。

不過,捎來瑞士信貸情報的信件和上述情況完全不同。信中的語氣沉穩、實事求是且不慍不火。寄件人的性別、年齡或是居住地區都不詳,我們只能看見一個自動產生的代號Soporific Debtor,意思是「麻痺債務人」,還看到一條「嗨,我想提供資料」之類的訊息。

除非提供資料的人允許,否則我們不能公開與他之間的對話,這麼做是為了保護消息來源。麻痺債務人已經清楚指示我們能公開哪些內容。按照他的說法,我們不僅是記者,同時也是各國檢察機關的線民。他在來信裡也拜託我們:「請將資料按照居住地的國家(必要時按國籍)分類及排序,並提供給各國稅務機關,最好他們能進行必要的稽查。」

由此可知,麻痺債務人希望我們把資料轉交給官方。然而,這也是讓我們感到為難的地方。

我們從來不會把從吹哨者手中獲得到的資料轉交給第三方,除非內容涉及生命安全,或是與挾持或潛在的攻擊事件有關。除了上述情況以外,我們一向最重視與記者和政府機關維持壁壘分明的關係。就像我們不會和調查人員聯手處理這樣的資料,而是持續地從旁觀察他們。保持專業上的距離是我們這個行業的必要做法,因為吹哨者的線索可能就藏在資料裡,這麼做也是為了他的人身安全,也是我們不願意分享資料的原因。

最後,就算吹哨者和我們記者或國家調查人員的目標相似,實質上卻不相同。

我們小心翼翼地試著跟吹哨者解釋這一點,不想因此冒險讓他中斷聯繫,或轉向其他地方尋求協助,例如競爭對手或是官方單位。抱著不安的心情等了一會兒,他回覆同意我們的做法。或許是因為我們表明會將這份資料和國際媒體同業分享,如果內容極具爆炸性且查證屬實的話。

行動就從此刻開始了,我們滿心期待會收到什麼樣的資料。麻痺債務人的資料是經由俗稱的TOR傳送到我們這裡,TOR是The Onion Router的縮寫,Onion代表洋蔥。正如其名,這是一種洋蔥式的網路結構,提供資料的人和公司信箱之間會經過多層的加密手續,像一層又一層的洋蔥,並經由多個節點傳輸。這樣一來應該就無法追蹤到寄信或傳資料給我們的人。但是,越安全的網路運作速度也越慢,還好,我們的吹哨者耐心十足,沉著冷靜地寄出一封又一封的資料。

最後我們眼前出現一長串的表格,上頭有許多欄位和數千筆的資料,這些就是瑞士信貸上千名客戶的祕密。

我們又驚又喜。對各家調查報導來說,瑞士是一個與眾不同的國家,特別是由於它的銀行業。獨裁者或犯罪集團的空殼公司可能設在巴拿馬、巴哈馬或是百慕達,卻都會把錢存放在瑞士。全世界的洗錢和詐騙分子的招術都一樣沒創意和老套,因為錢放在瑞士最安全和萬無一失。瑞士曾經是不透明帳戶的黃金指標,即使銀行客戶保密條款在這段期間有些改變,某些情況下己不如以往般的嚴密。這也是為什麼二〇二〇年最新公布的「金融保密指數」(Financial Secrecy Index)的全球排名中,瑞士在重要保密國家中仍位居第三名。這項指標由非官方組織「租稅正義聯盟」(Tax Justice Network)所發布,被公認是絕對嚴謹的數據。

我們的情報來源不是第一個批評瑞士的人,但他卻冒著極大的風險。自一九三〇年代起,瑞士就將「銀行客戶保密條款」納入法律當中,違法者可能被判入獄數年。

因此,近年來,雖然巴拿馬、英屬開曼群島和馬爾他等避稅天堂都曾傳出資料外洩的事件,全世界卻對瑞士銀行的客戶和交易幾乎一無所知。

就這樣一直到現在。

如今我們開啟了這扇巨大的神祕之窗。像我們這樣的記者,多年來試圖追蹤遭挪用金錢的線索,卻總像貼在一片毛玻璃前,看不透也摸不清,這些資料真的讓我們開了眼界。

*

我們從資料上得知瑞士信貸幾千名客戶開戶和關戶的時間點,用公司、另一間銀行或是私人的名義開戶,持有人的名字、居住地和國籍。我們還看到他們的電話、電子郵件和住址。

最重要的是我們還看到了:錢。

數百萬瑞郎在我們看來十分誘人,過了一會兒定睛一看是數十億瑞郎,最後確認總金額超過一千億。

能夠確認的是,只有資料還不足以揭發其中內幕。不過我們一開始就有把握,總有一天會將這一切公諸於世。上千個瑞士銀行的帳戶,怎麼可能沒有暗藏不法情節?要是這些帳戶真的都沒問題,也告訴我們一件事:瑞士銀行業長久以來都被冤枉了。

因為這種故事原本就會引起眾人的關注,銀行資料外洩更可能會受到全球矚目。當然,任何一家瑞士的銀行絕對不會把這些訊息洩漏給記者。

內部資料外洩會讓所有企業都坐立難安。如果有一家銀行的祕密帳戶資料不見了,那將會引發一場災難;如果又發生在一家瑞士的銀行,而且是銀行巨頭之一,那就是一場超級災難。

幾個世紀以來,瑞士銀行業的保密功夫聞名全球。有長達數幾十年的時間,客戶甚至能不用自己的名字,而是用一組號碼開戶。只有銀行裡少數的高層才會知道藏在一二三四五六號帳戶背後的真實身分。瑞士的數字帳戶就和它的起司和瑞士刀一樣出名。銀行保證帳戶完全匿名,就連對官方單位也是守口如瓶。二〇〇九年,海爾維雅(Helvea)企業管理顧問公司估計,存在瑞士銀行的資產有四分之一是來自歐洲未申報的資金,也就是俗稱的黑錢。

但是,現在不一樣了。我們腦海中立刻浮現出足球明星、頂尖經理人和出現在廣播或電視裡的一些熟悉面孔,當中有些人甚至進了監獄。

雖然世界上其他國家也有銀行客戶保密條款,卻沒有一個國家像瑞士如此嚴密地保護客戶的祕密。而我們卻在幾乎不可能的情況下知道了這些祕密。

我們目光再度回到眼前的螢幕上,一一瀏覽所有的帳戶。我們還無法說出究竟看到多少個瑞士信貸的帳戶,總之這些絕不是全部。

麻痺債務人詳列出我們可能從資料中讀到的訊息,包括看不懂的部分。光從這點就看得出來,他做事仔細謹慎,非常有條理,而且還規定我們可以公開以及可能陷他或她於危險的內容。記者這個行業對於稀奇古怪的事情早就司空見慣,但現在有個不相識的人,將他的安全託付給我們。為了得到銀行內部的資料,他應該是冒著極大的風險,現在又再度鋌而走險把資料傳給我們。

這麼做算是瘋狂?還是他充滿英雄救世的精神?

麻痺債務人隨信提到:「我知道,擁有瑞士的銀行帳戶的人不一定代表有逃稅或從事違法的金融交易。」一定有些帳戶是稅務機關早就知道的,那種「特別數字代碼」的戶頭就另當別論了。

事實上,當我們第一次看到資料時,就已經注意到幾個人名。當中有知名人士、可疑人物或者兩者皆是的人:前喬治亞總理畢齊納.伊萬尼什維利(Bidzina Ivanishvili),他被問及此事時沒有發表評論;二〇一八年當選的亞美尼亞總統阿曼.薩奇席恩(Armen Sarkissian)則否認有不法行為;還有一位男性和著名的巴爾幹戰犯同名。這是一個好的開始,我們會追蹤和調查這些名字,看他們在瑞士信貸的帳戶是否各自有不法情形。估計會找出更多有趣的名字,瑞士銀行向來都有讓人眼睛為之一亮的客戶。

順帶一提,麻痺債務人認為發生瑞士信貸內部的不法行為,責任並不在銀行身上;他們「只不過是優秀的資本家,並且把利潤最大化」而已,問題出在瑞士的法律制度。瑞士的立法單位必須為助長金融犯罪負責,而且瑞士人民基於國家的直接民主制度有權對此採取行動。

針對銀行責任的這一點,我們抱持不同的看法。或許對居住在約四萬一千平方公里的九百萬瑞士人民而言,大力推動整治銀行的要求稍微高了一點。正如同麻痺債務人所言:「我深信,一個如此富有的國家應該要對得起自己的良心。」

我們畫分出工作項目。首先要對資料進行通盤了解,然後要釐清如何最有效地從資料中挖掘出珍貴的訊息,也就是評估資料,更要找出一個能澈底查證這些資料的方法。儘管這些資料乍看之下讓人興奮,我們仍必須抱持著懷疑的態度,並且先弄清楚:這到底是不是真的?

醜聞纏身的銀行

我們點過一行又一行的資料。這是一次深入瑞士信貸內部的探險。起初,我們看到一堆數字和符號,一長串數字、出生日期和年分和上千個姓名。我們還無法掌握所有資訊,每點一下滑鼠就又朝著未知的內容前進。但是,每往前一步,學到的東西也越來越多。

我們學會分辨公司或個人名義的帳戶。我們看到開戶一段時間,資金來往數十年的帳戶,還有些甫開立又隨即關閉的帳戶。我們也遇過存有巨額的帳戶,持有人的名字從來沒聽過,用Google也搜尋不到。還有,我們發現,一開始看到和舉世聞名戰犯同名的男人應該另有其人:出生日期不符,看起來也不像是擁有帳戶使用權,或是和之前赫赫有名的政治人物有關係。光找資料就讓我們陷入了死胡同裡,只能先擱在一旁。多年來,我們早就習慣為垃圾筒貢獻點內容物也算是工作的一部分。

我們在資料上發現阿拉.穆巴拉克(Alaa Mubarak)和賈邁爾.穆巴拉克(Gamal Mubarak),他們是已故埃及總統胡斯尼.穆巴拉克(Hosni Mubarak)的兒子。穆巴拉克在一九八一年至二〇一一年期間以強硬手段統治埃及。對一個被稱做獨裁者的人,「強硬手段」只是一個客氣的說法。阿拉.穆巴拉克的出生日期和資料相符,他的名字出現在四個不同的帳戶,有時金額加起來多達數億瑞郎。對擁有富豪客戶的瑞士銀行來說,這仍是一筆為數不少的金額。

至於他的弟弟賈邁爾,在阿拉伯之春爆發前夕被視為可能是穆巴拉克的接班人。資料上註明的出生日期一九六三年十二月二十八日,卻比他實際生日晚了一天。有沒有可能是打字錯誤?

穆巴拉克的帳戶是進一步能證明麻痺債務人所提供資料真實性的證據。因為自阿拉伯之春以來,這位卸任元首的兒子們有多個瑞士銀行戶頭已是眾所皆知,其中包括瑞士信貸的帳戶。阿爾及利亞報紙《新聞報》(Al Khabar)曾在二〇一〇年報導這位埃及總統兒子的瑞士帳戶,瑞士政府也隨即在穆巴拉克下台後發布「針對埃及特定人士措施」的規定,此舉是為了凍結穆巴拉克家族及其親信的瑞士資產,包括帳戶和不動產。只要名單上的人是他們的客戶,瑞士銀行就必須「立即」向官方單位回報。瑞士聯邦刑事檢察院甚至對這位埃及獨裁總統兒子們的洗錢案展開偵查。本書編務進入尾聲時,案件仍在審理中。(賈邁爾及阿拉的律師表示,他們的海外財產皆已按規定申報。)

就在穆巴拉克下台後的幾個月內,他在瑞士的銀行帳戶,連同存在瑞士信貸裡,合計數億的瑞郎就遭到凍結;推估這筆金額就是資料上我們所見帳戶的加總。可是,我們在資料裡沒有看見任何說明,無法辨識出被凍結的帳戶。瑞士聯邦刑事檢察院和瑞士信貸也都沒有透露究竟有哪些戶頭遭到凍結。銀行僅表示:「一切遵照國際及當地現行法規。」

有趣的是,凍結帳戶對銀行絲毫沒有造成實質上的損失。研究貪污的瑞士專家馬克.皮耶特(Mark Pieth)說:「就算帳戶被凍結,銀行仍舊能從中賺取手續費。況且,在這段期間裡,若是資金配置得宜,帳戶持有人的收益還是會持續增加。」

不過,這項發現仍然是難能可貴的線索。我們不僅握有進一步的證據,顯示這份資料的真實性;另一方面,這兩位知名人士的例子也讓我們知道,資料裡還有尚待發掘的訊息。如果連這些爭議性的人物都出現名單上,很有可能瑞士信貸並沒有針對國家元首、政治人物和富豪等頂級客戶的帳目特別把關。這就表示,我們也許會從中發現來路不明的資金存入瑞士信貸,而裡面就藏著見不得光的內情。

穆巴拉克就是活生生的例子。阿拉伯之春爆發當時,數千人為了實現民主和終結貪腐走上街頭,這群人冒著生命危險示威遊行,抗議在位多年的掌權者。原本人民的納稅錢、政府的收入理應惠及所有人,而不是把持在少數揮霍無度的人的手裡。但是,顯然有一部分的國有財產早就不在國內,而是被放在瑞士的銀行不斷利滾利。

*

瑞士銀行公會發言人曾在二〇一一年一月對《金融時報》(Financial Times)表示:「沒有一家瑞士的銀行會在知情的情況下接受貪腐元首的資金,誰會想冒這麼大的風險賠上銀行的名譽。」瑞士信貸的歷史悠久,但也發生過不少醜聞事件。它的創辦人在十九世紀中葉成立瑞士信貸時,瑞士還只是一個農業國家。工業革命在當時已影響德國和法國,卻沒有觸及被群山環繞的瑞士。幾個有遠見的瑞士人想改變狀況,阿爾弗里特.埃舍爾(Alfred Escher)就是其中之一。他來自一個蘇黎世的顯赫世家,父親在美國發跡,在古巴擁有一座咖啡農場。根據德國歷史學家米歇爾.祖斯克(Michael Zeuske)的說法,當時的農場有超過八十名奴僕。埃舍爾在瑞士完成法律學業後,在蘇黎世大學裡任教並擔任國民院議員,甚至出任過幾年的議長。

埃舍爾堪稱是促成瑞士現代化的一位推手,因為他將鐵路帶到瑞士,推動相關法規的制定。身為瑞士東北鐵路公司負責人,他同時也包辦了所有大小事。舖設軌道、在山裡建造隧道、在山谷間搭建橋樑,都需要大筆資金。雖然法國的金融家願意出資,但瑞士人希望維持自立,尤其是面對這個強大的鄰國。正因如此,「瑞士信用貸款機構」(Schweizer Kreditanstalt)成為「信用貸款領頭羊」於一八五六年七月五日成立,也就是現今的瑞士信貸集團。創辦人埃舍爾的紀念碑後來就站在蘇黎世的車站大街上。

這家小銀行的規模很快就壯大起來。瑞士開始蓬勃發展,從農業國家轉型成為從事國際貿易的國家,當時的瑞士信貸也因而受益。早在一八七〇年,瑞士信貸就在紐約和維也納設立第一家分行。三年後,它遷址到蘇黎世中心的閱兵廣場,建築師雅各.腓得烈希.瓦納(Jakob Friedrich Wanner)在這裡用砂岩建造了一座四層樓高的雄偉殿堂,面積占據了整個廣場。即使現在電車嘎吱作響地駛過銀行門前,腋下夾著報紙或戴著耳機的行人在路上穿梭,當你站在廣場上,試著感受眼前的場景,彷彿就能體會到這棟建築物散發出的力量。距離這裡幾公尺遠,大概走十步穿過一條小街,就是另一家瑞士知名銀行瑞銀集團(UBS)的所在地,不遠之處還有歷史悠久的私人銀行瑞士嘉盛銀行(J. Safra Sarasin)。難怪這個廣場被公認是瑞士銀行業的權力中心,一份頗具地位的瑞士銀行界電子報會取名為《閱兵廣場內的金融報》(Inside Paradeplatz)也不無道理。

幾年下來瑞士信貸持續發展,在第一次世界大戰和全球危機中倖存。從第二次世界大戰前夕到戰爭期間,猶太人和納粹都使用過中立國瑞士的銀行祕密服務。我們還深入研究了這段期間的歷史。

第二次世界大戰過後,瑞士信貸的擴張更是從未停歇。一九五四年在倫敦設立據點,緊接著一九五九年在布宜諾斯艾利斯;在一九六三年,它是第一家透過電報聯繫紐約的瑞士金融機構。一九六九年在香港設立第一家分公司,一九七五年在巴林;一九九〇年,瑞士信貸先收購了國內歷史最悠久的瑞獅銀行(Bank Leu),三年後再收購了當時的第四大銀行瑞士大眾銀行(Swiss Volksbank)。似乎沒有任何事能阻礙瑞士信貸的成長,即便在各地都曾傳出銀行醜聞,也沒有造成重大的影響。

直到一九九六年十月十六日,一位身材嬌小的女性出現在位於華盛頓的美國參議院敘說她的故事。在納粹大屠殺中倖存下來的猶太教波蘭女子艾斯特拉.沙佩爾(Estelle Sapir)講起最後一次在鐵絲網旁見到她父親的那天。她的父親試著鼓勵她:「妳一定要活下去。」接著他說道:「妳的生活不會有問題,因為我已經把錢存在銀行裡了。」過沒多久,她的父親就被送到盧布林的馬伊達內克(Lublin-Majdanek)集中營,死於納粹的迫害之下。

這個人就是喬瑟夫.沙佩爾(Joseph Sapir),在二戰前是成功的投資銀行家。一九三九年,納粹突然襲擊他的家鄉波蘭,他便逃往法國。他把財產安全地存放在法國、英國和瑞士等地的銀行裡,然後跟著家人搬到了巴黎。一九四〇年,德國軍隊攻進巴黎,他又繼續逃亡,最後在庇里牛斯山被捕,並遣送到波蘭。

他的女兒艾斯特拉奇蹟似地順利逃亡,並加入法國的抵抗運動。根據《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)的報導,她學會了炸毀橋樑和火車。

戰爭結束後,她想把家裡的錢逐一從她父親在逃亡途中不斷叮囑她的那些銀行取回。存在英國和法國的錢都順利拿回來了,偏偏就在瑞士遇到問題。因為她只能出示一張一九三八年的瑞士信貸帳戶明細,銀行認為這樣不夠,她被告知還需要一張父親的死亡證明。在她哭著離開銀行之前,她對著櫃台裡的人大吼:「我要去哪裡拿死亡證明?我必須找希姆勒、希特勒、艾希曼和門格勒才有辦法拿到。」她在華盛頓說:「他們明明知道我爸爸在集中營被殺害,我永遠不可能拿到死亡證明。」

艾斯特拉再也沒踏入瑞士。一九四六至一九五七年間,當時不向銀行低頭的艾斯特拉在世界各地二十個瑞士信貸分行試著拿回那些錢,可是都屢屢遭拒。近四萬個猶太家庭和艾斯特拉有相同的命運:大屠殺受難者的家屬在戰後都無法從瑞士銀行拿回已故親人的資產。當時,這些錢在瑞士被視為「失蹤人口」的財產。

艾斯特拉在美國參議院的證詞引發軒然大波。當時的瑞士信貸查到了名為J.沙佩爾的帳戶,J就是喬瑟夫,也就是艾斯特拉的父親。在比對資料的過程中,艾斯特拉拿回五十萬美元。她告訴記者:「重點不在於錢,我在乎的是正義。」

*

在這段期間,我們添購了許多書籍,好讓我們能更進一步了解瑞士的歷史和它的銀行業,甚至有一本多達七百頁關於銀行客戶保密條款的書,到現在還放在書架上。我們請南德日報檔案庫的同仁幫忙提供瑞士信貸的創立、崛起和醜聞等補充資料。隔沒多久,我們就開始後悔了。因為要讀完所有德語區媒體對瑞士信貸醜聞的報導,可能要花好幾個月,就算扣除瑞士當地的資料也一樣。儘管如此,我們還是得調查下去。二〇二一年十月,刊登在《法蘭克福匯報》(Frankfurter Allgemeine Zeitung)的一篇文章頭一句話就寫到:「在一長串瑞士銀行醜聞的名單上,絕對少不了一家銀行的名字:瑞士信貸。」

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價