第一章 魔杖一揮,輕而易舉?

以下內容通常會出現在前言或序言中。之所以放在這裡,是因為我假設大多數讀者會習慣性地跳過前言,直奔正文。但就我要講述的故事而言,以下內容才是一切的重點所在。

公開並出版本書所承載的材料,主要目的是:(一)通過盡可能廣泛的傳播,拯救其他一些人—哪怕只有一個人,把他們(他)從沒有明確答案的領域中因反覆試錯而痛苦不堪且非常恐懼的遭遇中拯救出來;獲知別人也有過同樣的經歷,他或許會得到安慰。他會認識自身的這種現象,從而避免心理治療的折磨,或者避免最壞情況,即精神崩潰並被送到精神病院;以及(二)不久或未來的一些年後,我們文化中的正統、公認的科學界能擴展其視野、概念、假設和研究範圍,將本書指出的道路和門徑進一步拓寬,使人類對自身及周遭完整環境的知識和理解得到極大的提升。

如果上述兩個目標中的其一或全部都能實現,無論在何時或何地得以實現,這樣的回報已然能令我心滿意足了。

本書對於這些材料的呈現方式,不是專程為了任何特定科學團體而設計,而是主要希望用科學家和非專業人員均能理解的語言,做出盡可能明確具體的描述,避免模稜兩可的籠統陳述。不過對於相同的主題,物理學家、化學家、生命科學家、精神病學家和哲學家等多個領域的專家,也可以用各自更加技術性或更專業的術語來陳述和詮釋。這種情況也是可以預見的。這將表示本書的溝通計畫是切實可行的,即書中這種「直白」的話語確實能把正確含義傳播到一個廣泛的範圍,而不只是傳達給某一領域的小部分專家。

同樣能預見到的是,其中的很多詮釋會相互矛盾。有些概念一旦被接受為事實,某些人一生的教育和經驗都會淪為廢紙,而心理過程中最難的就是去客觀看待這種概念。然而,許多已被公認為「事實」的概念,其支撐證據遠不如本書所提供的更直接有力,但它們的確被「接受」了。我希望本書的數據也能擁有同樣的待遇。

這一「客觀看待」確實是所有心理過程中最難的一種。一生中有一次能做到,就足夠了。

讓我們看看,我這極為個人化的體驗是從何開始的吧。

一九五八年春天,我與相當正常的家人們過著相當正常的生活。因為我們都熱愛自然,喜歡寧靜度日,所以住在鄉村。唯一「非正常」的活動是我所進行的在睡眠中學習的實驗—主要實驗對象就是我自己。

第一個反常跡象發生在一個週日的下午。當時家裡其他人都去了教堂,而我做了一項實驗,即在高度封閉的環境中收聽一種錄音帶。設置這種環境的目的,是降低其他感官信號輸入,以便盡量把注意力集中在單一智能信號源(聽覺)上。對磁帶內容的記憶和回憶度能表明這項技術的成功情況。

在這種隔絕了其他視覺與聲音的環境中,我收聽了錄音帶。其中沒有什麼不正常或不相干的暗示。回想起來,錄音帶中最主要就是強烈暗示要記住和回憶起放鬆過程中發生的一切。帶子正常播放,沒有發生異常。我事後的回憶全面而完整,因為錄音帶是我自己的工作成果,因此我對它瞭如指掌。也許是太過了解了,因為對我來說不存在什麼要回憶的「原始材料」或「新材料」。這項技術必須得找其他實驗對象了。

當我的家人回來時,我們一起吃了早午餐,有炒雞蛋、培根和咖啡。飯桌上發生了一些無關緊要的瑣碎爭論,內容與隨後發生的事情無關。

一個多小時後,我的腹部開始劇烈絞痛,像鐵鉗扭絞一樣的痙攣,延伸到胸腔下方的橫膈膜,即太陽神經叢區域。疼痛一直持續,毫無緩解的跡象。

一開始,我以為是早餐吃的什麼東西導致食物中毒。絕望之下我強迫自己嘔吐,但胃裡空空如也。家裡吃過同樣食物的其他人沒有任何病症或不適。我試著做些運動,走動一下,想著疼痛是因為腹部肌肉抽筋。闌尾炎是不可能的,因為我的闌尾已經切除。儘管疼痛,我仍能正常呼吸,心率也正常,也沒有出汗或其他症狀—只是上腹部附近的肌肉僵硬緊張、痙攣緊縮。

我突然想到,也許是錄音帶中的某個因素導致了這一情況。我重聽了錄音帶,檢查了錄音的文字內容,沒有發現什麼異常。要說我遵守了什麼暗示的話,就是「解除任何可能遵從的無意識暗示」這一條。當然,沒什麼效果。

也許我應該立即打電話請醫生過來。不過症狀似乎沒那麼嚴重,疼痛也沒有進一步加劇,但也沒有一絲好轉。最後,我們還是打了電話尋求醫療幫助。但當地所有的醫生要麼不在,要麼都去打高爾夫球了。

從下午一點半,一直到午夜前後,痙攣和疼痛持續不斷。家裡的常備藥也沒能緩解症狀。十二點後的某個時間,我精疲力竭地睡了過去。

第二天清晨醒來,痙攣和疼痛都消失了。原本疼痛部位的肌肉還在痠痛,就像咳嗽多了導致胃部肌肉疲勞,但不痛了。當時為什麼會腹部痙攣,原因至今不明。之所以在此提及,只是因為無論在生理還是其他方面,這是第一次不尋常的事件。

現在回想起來,也許那件事就是輕巧的「魔杖一揮」或說是「大錘猛砸」,雖然當時的我還意識不到。

大約三週後,第二個重要事件發生了。這期間我沒有再做錄音帶實驗,因為我強烈懷疑痙攣一事就與此有關。因此,這第二次異常的發生,並沒有明顯的觸發事件。

這次依然是某個週日下午,家人們又都去了教堂。房子裡安安靜靜的,我躺在客廳沙發上小睡一會兒。我剛剛翻身俯臥(頭朝北,如果這一點有什麼影響的話),這時出現了一束光或射線,似乎是從北方天空照射下來,與地平線大約呈三十度角。就像被溫暖的光線照到。只不過這是在白天,看不見光束,如果真的有的話。

起初我以為那是陽光,儘管我的房間是朝北的,不可能有陽光照進來。當光束擊中我的全身時,身體開始劇烈顫抖或是說「振動」。我完全無法動彈,就好像被鉗子夾住一樣 。

又驚又怕之下,我想強迫自己移動。那種感覺就像是在試圖掙脫無形的束縛。當我慢慢起身,能在沙發上坐直時,顫抖和振動逐漸消失,我也可以自由移動了。

我站起來,在房間裡走動。就我所知,我當時並沒有失去意識知覺,而且從我躺到沙發上開始,時鐘顯示只過了幾秒鐘。事情全程中我都沒有閉眼,能看到房間,還聽到了室外的噪音。我望向窗外,尤其是北面,雖然我不知道為什麼要看那裡,也不知道自己期待看到什麼。一切都顯得那麼風平浪靜。我決定出去散個步,想好好思考一下這件怪事。

在接下來的六週內,同樣的奇怪情況又出現了九次。發生的時間和地點各不相同,唯一的共同點是,都發生在我剛躺下休息或睡覺之後。每當這種情況出現時,我都會努力讓自己坐起來,而「顫抖」會逐漸消失。雖然我的身體「感覺到」了顫抖,但在肉體上我看不到任何明顯的振動表現。

我以自己有限的醫學知識設想了大量的可能原因。我想到了癲癇,但據我了解,癲癇患者在發作時不會有記憶,並會失去感覺。此外,我知道癲癇是遺傳性的,在幼年時就會有發病跡象,而在我的情況中這兩點都不明顯。

第二種可能性,我認為是大腦病變,比如腦部腫瘤或異物。雖然我的症狀並不典型,但可能是這個原因。我戰戰兢兢地去拜訪了我們的家庭醫生理查德.戈登(Richard Gordon),向他描述了症狀。如果我真得了什麼病,作為一名內科醫生和診斷專家,他應該能診斷出來。他也知道我的確切病史。

我從頭到腳做了徹底的身體檢查後,戈登醫生建議,我工作太累了,需要補充睡眠,並減點體重。簡而言之,他沒發現我的身體有什麼問題。我那腦瘤或癲癇的猜測讓他大笑不止。我接受了他的建議,放心回家了。

如果這種現象不是身體原因導致的,我想,那就一定是幻覺,某種夢。所以,如果它再出現,我會盡可能客觀地觀察。就在那天晚上,它再次「如約而至」。大概就在我躺下睡覺後兩分鐘,它出現了。這一次,我決心不再奮力擺脫它,而是一探究竟,看看到底會發生什麼。當我躺在那裡時,那種「感覺」湧入我的大腦,並掃過全身。這不是什麼顫抖,更像是一種「振動」,且頻率穩定不變。感覺就像電擊傳遍全身,區別只是沒有疼痛感。此外,它的頻率似乎比60 Hz(赫茲)低一點,也許只有一半。

雖然害怕,但我仍然盡量忍耐著,試圖保持冷靜。我仍然可以看到周圍房間的景象,但除了振動引起的轟鳴之外,幾乎聽不到任何聲音。我很好奇,接下來會發生什麼。

什麼都沒有發生。大約五分鐘後,這種感覺慢慢消失了。我站了起來,感覺一切正常。我的脈搏有點快,顯然是情緒激動導致的,但沒有別的異常。有了這個結果,我對這種情況的恐懼也消失了大半。

在接下來發生的四、五次振動中,我也沒有什麼新發現。至少有一次,那種振動似乎發展成了一個直徑約兩英尺(約六十一公分)的火花環,而我身體的軸線就位於圓環中心。如果我閉上眼睛,真的可以「看到」這個圓環。圓環會從頭部開始,慢慢掃過我的身體,直到腳趾,然後再回到頭部,並持續這種有規律的運動。一次循環大約持續五秒鐘。當圓環經過身體的每個部位時,我感覺到的那種振動,就像有一根帶子切割穿透了該部位。當圓環經過我的頭頂時,會伴隨著巨大的咆哮聲,我能在大腦中感覺到這種振動。我試圖研究這個像電一樣的火花環,但是找不到它的來處,也搞不清楚它到底是什麼。

所有這些情況,我的妻子和孩子們都一無所知。在事態明朗之前,我沒有理由讓他們憂心。我倒是告訴了一位朋友,他就是著名的心理學家福斯特.布拉德肖(Foster Bradshaw)博士。要不是他,都不知道我現在會在哪裡呢。也許會在一間精神病院。

兩人討論之後,這件事激起了他的濃厚興趣。他認為可能是某種幻覺。像戈登醫生一樣,他也非常了解我。因此,對於我那「自己正處於精神分裂或類似疾病初期階段」的猜測,他同樣大笑不已。我問他,我應該怎麼辦。我會永遠記得他當時的回答,「還能怎樣?除了去觀察,看看它是什麼,你別無他法,」布拉德肖博士回答,「反正你也沒得選。如果這事發生在我身上,我就退居山林,不斷嘗試,直到找到答案為止。」但問題是發生在我身上,不是他。而無論他說的「退居山林」是字面上的意思還是一種比喻,我都做不到。別的且不說,我還要養家糊口呢。

幾個月過去了,振動依然繼續出現。我幾乎覺得它無聊了,直到一天深夜,我躺在床上還沒睡著時,振動又來了。我百無聊賴地耐心等待它們消失,好讓我繼續睡覺。我躺在那裡,胳膊搭在床的右側,手指剛好觸到地毯。

我漫不經心地試著移動手指,發現能撓到地毯。我只是單純用指尖去按壓地毯,而沒有去思考或是意識到自己竟然可以在振動中移動手指。在片刻的阻力感後,手指似乎穿透了地毯,碰到了地毯下面的地板。帶著些許好奇,我把手往下推得更深了些。

我的手指穿透了地板,感覺到了樓下房間天花板粗糙的表面。我摸索四周,摸到了一小塊三角形木片、一根彎曲的釘子和一些鋸末。這種白日夢般的感覺讓我略微產生了些興趣,我便把手推得更深。我的手穿過了一樓的天花板,感覺好像整隻手臂都穿過樓板。隨後手還碰到了水。我的心情毫無波動,用手指撥著水。

突然,我完全覺察到了目前的情況。我徹底醒了。透過窗戶,我能看到月色下的景致。我能感覺到自己正躺在床上,身上蓋著被子,頭下枕著枕頭,以及呼吸時胸部的起伏。振動仍然存在,但較為輕微。

然而不可思議的是,我的手還在玩水,我的胳膊感覺就像是被卡在地板裡了。我肯定自己當時是完全清醒的,那些感覺也仍然在。我怎麼可能在各方面基本清醒的狀態下,還「夢見」胳膊被卡在地板裡呢?

振動開始退去,而出於某種原因,我認為自己的胳膊卡在地板裡和振動的存在有關聯。我覺得如果沒能趁振動消失之前把胳膊拉出來,地板可能會合攏,而我就會失去一條胳膊。也許是振動暫時在地板上造了個洞。我當時都沒有停下來思考一下這種猜想「怎麼」可能。

我把胳膊從地板裡拽出來,放回床上,而隨後振動很快就結束了。我起身、開燈,查看了床邊的那個位置。無論是地板還是地毯上都沒有洞,一切如常。我看了看自己的手和胳膊,甚至還查看了手上有沒有水。沒有水,胳膊看起來也完全正常。我環顧房間,發現妻子仍然安穩地睡著,沒有什麼異常。

對於剛剛發生的事,我想了很久,才平靜下來睡著了。第二天,我真的考慮過在地板上鑿一個洞,看看下層地板中有沒有我當時摸到的東西—三角形木片、彎曲的釘子和鋸末。但當時,我找不到為了一個瘋狂幻覺就毀掉地板的理由。

我把這個小插曲告訴了布拉德肖博士,他也認為這是個能以假亂真的白日夢,不過倒是贊成在地板上鑿個洞,看看裡面到底有什麼。他把我介紹給著名的精神病學家劉易斯.沃爾伯格博士。在一次晚宴上,我不經意和沃爾伯格博士提到我的振動現象。他只是禮貌性地表示了一點興趣,顯然沒有心情「正式」談論此事,而對於這一點我不能責怪他。我沒有勇氣進一步詢問他關於我胳膊卡在地板裡的事。

事情變得相當撲朔迷離。我所處的環境和個人經歷都使我想從現代技術中得到些答案,或者至少得到些有價值的見解。作為一名非專業人士,我的科學、工程和醫學知識背景比一般人要強一點。但現在我面臨的情況卻是,不僅得不到直接答案,甚至連推斷都遙不可及。回想起來,無論怎樣,我都無法設想自己會完全放棄這件事。可能即便我真的試圖放棄,也做不到。

如果此時我就認為已經身處亂局,找不到確切答案了,那是因為我不知道接下來的劇情走向會是何等面貌。大約四個星期後,當「振動」再次出現時,我順勢小心嘗試移動一條胳膊或腿。當時夜已深,我正躺在床上準備睡覺。我的妻子已經在旁邊睡著了。有一股湧動的力量忽然出現在大腦中,並很快蔓延至全身。這一過程看似和以前的一樣。當我一邊躺著,一邊想著怎麼換種方式分析這個狀況時,碰巧想到第二天下午乘滑翔機飛行該會多棒呀(我當時的愛好)。沒有考慮到任何後果—也不知道會有後果—我只是想到了飛行會帶來的樂趣。

過了一會兒,我意識到有什麼東西抵著我的後背。出於些許好奇,我伸出手向背後摸索感知了一下。我的手碰到了一面光滑的牆。我順著牆繼續摸索,把手臂伸長到了極限,觸手之處都是平滑完整的牆壁。

我立刻警覺起來,試圖藉著昏暗的燈光看清楚。那是一堵牆,而我正背靠著它。我立刻推斷是自己睡著後從床上掉下來。(我以前從未掉下過床,但是既然各種怪事都在發生了,從床上摔下來也是很有可能的。)

然後我又看了看,不對勁。這面牆上沒有窗戶,沒有家具,也沒有門。這不是我臥室的牆。然而不知何故,我覺得它很熟悉。我隨即認出來了,這不是牆,是天花板。我正飄在天花板上呢。我只要一移動,身體就會在天花板上輕輕彈跳。我在空中翻了個身,嚇了一跳,向下看去。下面,在昏暗的燈光下,是一張床。床上躺著兩個人。右邊是我的妻子,而她旁邊躺著另一個人。兩人似乎都睡著了。

這夢真怪,我想著。我很好奇,自己會夢見誰和我的妻子在床上呢?我靠近了些,大吃一驚。床上那個人就是我!

我瞬間反應過來,我在這裡,而我的肉體卻在那裡。我要死了,死亡降臨了,可我還沒有準備好。所以這種振動不知怎麼地奪走了我的性命。絕望之中我像要潛水那樣,向下俯衝鑽進肉體中。隨後我感覺到了床和被子,當我睜開眼睛時,正躺在床上看著房間。

剛才發生了什麼事?我真的差點死去了嗎?我的心跳得飛快,但並不算失常。我動了動胳膊和腿,看起來也一切正常。振動已經消退。我起身在房間裡徘徊,看著窗外,抽了根煙。

過了很久,我才有勇氣回到床上,躺下,試著入睡。

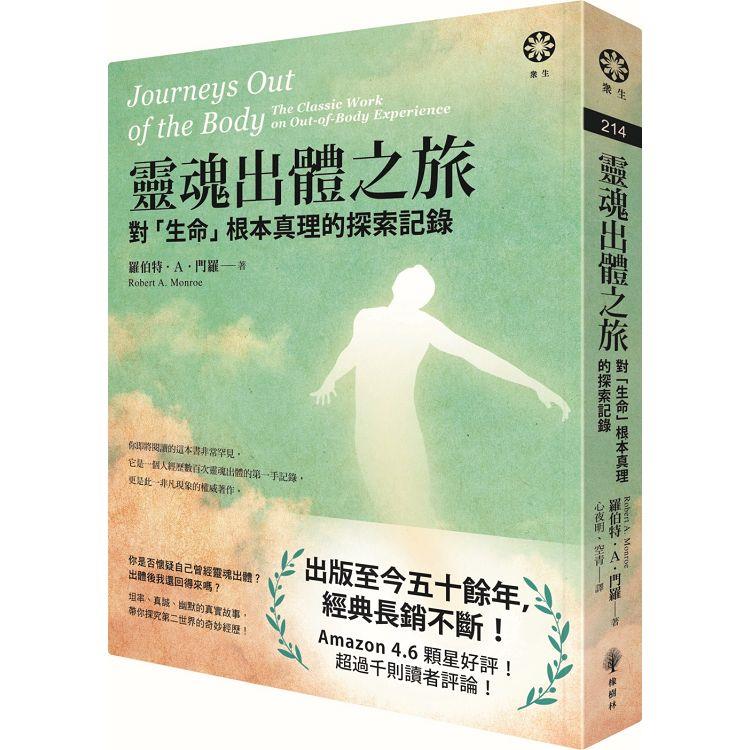

商品評價