活動訊息

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

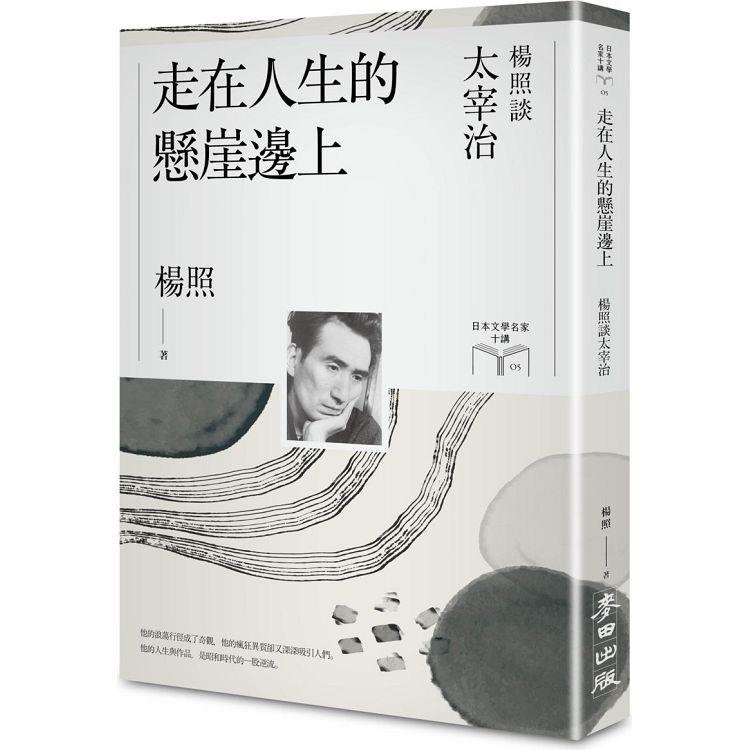

內容簡介

「他的人生與作品,是昭和時代的一股逆流。」

過著不像樣的生活,也能寫出有價值的作品?

無賴派大師太宰治究竟是什樣的人?為什麼要自殺?

【首刷限量贈送 文豪雋永書籤】

▍「日本文學名家十講」──用文學探究「日本是什麼」

▍楊照帶你從10位經典作家通讀日本文學史、思想史

夏目漱石 谷崎潤一郎

芥川龍之介 川端康成

太宰治 三島由紀夫

遠藤周作 大江健三郎

宮本輝 村上春樹

‧從明治到令和,橫跨三個世紀

‧第一套以經典文人為軸,深度導覽百年日本的重量全書

‧每冊皆附系列總序、前言、作家年表

▍為什麼讀太宰治?

「他的頹廢與作品中的頹廢,放在昭和時期社會背景下格外醒目,或者該說格外礙眼。太宰治成了一個文壇奇觀,甚至是社會奇觀。大家都知道他是個不像樣的浪蕩子,拿他沒有辦法,反而給了他一份寬容,認定他就是一個瘋狂不可理喻的存在,被他近乎瘋狂的異質性吸引。」──楊照

太宰治留下《人間失格》後絕世,

面對這部宛如自殺之書、臨終遺言的半自傳性小說,

讀者該用什麼心態與角度閱讀?

反覆殉情的作為又與日本傳統生死觀有何連繫?

生在軍國主義高漲的昭和時代,

頹廢作風的太宰治是何等異數?他又如何自處?

——他書寫著頹廢,也把人生活得浪蕩。

太宰治出身豪族,卻歷經家道中落、退學、藥物濫用、遭逮捕,被菸酒包圍、周旋在複雜的男女關係中,過著放蕩形骸的生活,更因被川端康成視為過著「不像樣」生活的作家,而與芥川獎擦肩而過。他曾經五度自殺,當中三次是不同對象相約殉情,可見其生活的複雜與混亂。這些生活上的扭曲狀況,都可以在絕筆私小說《人間失格》中找到相應情節,而他的思考、文學風格、頹廢與恐懼,也都反映在此書中。《人間失格》不只成了太宰治的代表作,甚至倒過來代表了、定義了太宰治這個作者。

——人世間除了經濟之外,還有怪談

太宰治從一九三五年直到去世,十三年間共寫出了大約三十本長短篇小說,作品多元,是個擁有豐沛創造力的作家。在一個意義上,太宰治所寫的小說都是「怪談」,他曾說過「人世間除了經濟之外,還有怪談。」經濟意味著現實利益,是正常的生活,而其對立面,正是怪談,藉由非常情境下,才會展現出來的另一層更深刻、更真實的自我。〈皮膚與心〉、〈葉櫻與魔笛〉等,都是人進入一個「怪」的非日常狀態後,反而才能理解自己究竟是什麼樣的人。

試閱

我一直記得聽到羅賓.威廉斯自殺消息時心頭猛然糾結的痛。我當然知道電影裡所呈現的角色和演員的真實人生可以有多大的差距,不過另一方面,我也總相信一個演員能演好什麼樣的角色,讓角色能活靈活現地說服、感動觀眾,應該也和他的真實個性與真實信念,必然要有一定的緊密關聯吧!

而羅賓.威廉斯,他不只是好萊塢一流的喜劇演員,永遠恰如其分地守住戲劇和鬧劇的微妙界線,即使為觀眾帶來大笑時,都維持自我與角色的理性平衡,不會過火成了扭曲的丑角;更是演了《春風化雨》、演了《心靈捕手》而留下近乎不朽的形象。他最有說服力的形象就是一位具備強悍卻溫柔能力的導師,能夠將人從混亂、絕望的狀態下拉回來,看到或重新看到生命的美好,顯露出藏在看似無意義偶然下的美好,像是敲開了灰黑多稜角的石質外表,讓人突然與底下一道由鑽石反射的光直面相遇般,那前所未見的光射入眼睛、射入來不及設防的靈魂,瞬間改變了一個人對生命的印象、看法,由負面頹喪轉為正面欣悅。

這樣的人,自己也失去了活下去的力量嗎?難道他過去在電影裡感動我們的演出都是假的?我無法單純如此理解:那個自殺死去的才是真正的羅賓.威廉斯,曾經提供許多人真實生命慰藉與幫助的那個大銀幕上的羅賓.威廉斯是假的。浮現在我心中的,是另外一幅生命圖像,應該有同等真實的兩個羅賓.威廉斯吧!一個熱切活著,不斷在生活中尋找許多積極意義;另一個則帶著強烈的死亡意志,思考、感受著要跨越生命的終極邊界,到似知又似不可知的另一邊去。他的生命一直處於兩股力量、兩種人格趨向的拉鋸競爭中。

關鍵在於:驅動自殺的究竟是什麼?一般的、簡單的看法,認為那是一個人失去了活下去的意志,也許是沒有足夠的勇氣,也許是感受不到足夠的誘惑動機,也許是屈服於太強烈的痛苦之下。也就是自殺死亡作為一種負面的存在,一種失去光的黑暗狀態,是生之意志的匱乏。自殺死亡本身沒有內容、沒有分量,只等同於「不能再活下去」。

然而曾經認真涉獵、整理歐洲精神分析思想理論,從佛洛伊德、榮格、阿德勒、佛洛姆、馬庫色到拉岡的過程中,我清楚感受到生死之間有更遠為複雜的內涵;或更普遍地說,什麼是人的生命、什麼是活著的狀態,遠比一般人的印象與想像複雜得多了。佛洛伊德提出了death wish「死亡意志」的觀察與理論,開拓了一個極大的領域,逼著人們重新思考像自殺這樣的行為。

我們不該繼續維持對於死亡的單向度圖像,只從「生之意志」一邊來看待、來估算,認為最重要的現象就是人對於生命、對於活著有著多強烈的動機,從最高的活力充沛,到最低水位時的乾涸枯竭,死亡不過就是失去了活著的動力。

至少要將這樣的圖像調整為雙面互動、消長、拮抗,我們才有機會碰觸、描述人之所以為人更根本的內在。一面是正常的活著的欲望,另一面則是對於死亡的想像,來自死亡或高或低的誘惑。這兩項因素形成了糾纏紐結的關係,不是簡單的此消彼長。有些人的生之意志與死之動機同樣處於高亢狀態,或有些人長期既沒有要積極活著也不覺得要走向死亡,這兩種情況都很有可能發生、存在。

當我讀到一度轟動、震撼台灣社會的《房思琪的初戀樂園》時,心中有另一份不一樣的刺痛。我讀到了一顆陷入這種生死拉鋸的靈魂,她自己不知該如何抵抗來自死亡彼端的強大拉力,她明明在作品中發出了近乎嘶喊的求救之聲,然而在她身邊沒有人知道如何幫助她梳理生死沖激的動態變化,幫助她在那中間找到一種平衡。她沒有遇到一個像電影裡由羅賓.威廉斯飾演的心靈導師,她自己也沒有來得及從類似精神分析這樣的知識中得到力量,來對應極端的靈魂騷動。

我書寫關於太宰治的解讀內容,和這些事件、這些思考有著密切關係。有一段時間台灣書市中突然出現了許多太宰治的小說譯本,閱讀太宰治似乎一時蔚為風氣,尤其是《人間失格》聲名大噪。

誠實地說,無論在生命意態或小說美學上,太宰治其人其作都和我自己有相當大的距離,但絕對不能因為個人偏好而否定、抹殺太宰治其人其作的特殊文學與歷史地位。然而在重讀、細讀太宰治的過程中,我同時看到了當下諸多台灣評論者、讀者的閱讀意見,難免反覆干擾我,引出我內在、真實的不安。

最大的問題就在如何對待太宰治與死亡的關係。我經常困擾:一個和死亡關係如此密切的作家,要吸收、了解他筆下寫出的生命情態,我們可以不先探討、思考那構成小說永恆底色的複雜死亡意義嗎?倘若忽略了死亡是有意義的,太宰治對待死亡有著和一般人非常不同的態度,我們如何趨近他的小說作品?甚至可以更強烈地問:我們可能真的讀到太宰治的小說內涵嗎?

這樣的環境裡、這樣的心情驅動下,在這本書中,我花了大部分篇幅不是具體分析太宰治的作品,而是從更廣闊也更糾結的角度探問死亡的多樣性意義,最後才將這些討論整理聚焦提供為《人間失格》的關鍵背景。這本書因而不是一般的文學分析,不是集中聚焦在太宰治身上,毋寧是從《人間失格》發散出去碰觸生死之際多面向現象的思考,希望能將明明如此驚人的死亡意志重新放回太宰治的作品中,讓更多人看到,得到更多尊重,乃至於為更多人提供面對生活困境時的一條或許可以通向幻奇花園的歧路。

◎日本的「脫亞入歐」之夢

太宰治本名是津島修治,出生於一九○九年,比芥川龍之介晚了十七年,十七年的差距卻足以使他們兩人在日本歷史上分屬兩個不同的時代。芥川龍之介是一位「大正作家」,他幸運地活躍在大正年間,芥川龍之介去世的一九二七年,不只換上了昭和年號,日本歷史也開始了大轉彎。

一般通行的說法叫「大正民主時代」,而對應於「大正民主」,從一九二六年開始的昭和時期,最大的特色是軍國主義的興起,導引向日本對外侵略,發動了愈來愈激烈、愈來愈難收場的戰爭。

關於這段劇變,必須遠溯更早的明治維新,以急切的心情開始了日本大幅西化的歷程。受到西方勢力威脅與屈辱後,日本先是選擇了「尊王倒幕」,將德川幕府推翻了,接著「王政復古」──政治權力交回天皇手中──後,積極地「一面倒」學習西方、引進西方文化徹底改造日本。

日本明治維新前三十年的變化,幅度與速度都極為驚人。對比一八四○年發生鴉片戰爭的中國,一直到一九一九年的「五四運動」,八十年間和西方進行的種種交涉,引進的西方元素對社會的影響,都還比不上日本這三十年。

日本在一八九四年擊敗了中國,一九○五年又在日俄戰爭中取得勝利,證明了明治維新的正確與成功。到這時候,他們才終於可以稍微放慢西化改造的步調,回過神來檢驗一下過去三十多年到底發生了什麼事?日本變成了什麼模樣?經過西方文化洗禮後的自己又究竟成了什麼樣的人?從明治後期進入「大正民主」,可說是日本逐漸消化「維新」情境、作用的階段。

明治後期,日本人的自信心高漲,最突出的代表,是福澤諭吉提出的「脫亞入歐」口號。日本人當然不可能真的將自己的島嶼搬到歐洲去,但在意識上,他們認為自己有機會可以和歐洲列強平起平坐,進入列強的權力體系中。

刺激日本人追求「脫亞入歐」,其中有強烈的中國情結影響。一方面在亞洲中國是大國,是理所當然的老大哥領導者;另一方面,中國卻又積弱不振,成為歐洲人覬覦欺壓的對象,那麼與其在亞洲期待中國振作或被中國拖累,不如索性走另外一條完全不一樣的道路,告別有中國而無法進步的亞洲,爭取成為歐洲國家的一員。

一九○五年取得對俄羅斯戰爭的勝利,是最接近能夠實現「脫亞入歐」夢想的時刻。得以擊敗龐大的歐洲強權,證明日本不容輕忽的實力。然而「維新」所帶來的自信心,此時升到最高點,再也推不上去,轉而開始滑落了。

首先,日俄戰爭的勝利和日清戰爭很不一樣,日本只從俄羅斯那裡得到了少額的軍費補償,沒有任何割地賠款,而且訴諸戰爭本為了中國東北的利權,戰事也都在東北境內進行,然而仗打完了,簽訂的合約中仍然被迫同意與俄羅斯共同開發東北。日本不得不認清,勝利只是建立在打敗了遠道而來的俄羅斯波羅的海艦隊基礎上,如果繼續打下去,日本自身將付出無法預期的巨大代價,還無法有把握必勝。換句話說,日本只是「慘勝」,拿到一紙合約保住了面子。

其次,日俄戰爭的龐大耗損,重傷擴展太快的日本經濟,引爆了戰後的種種社會動盪。日本人不得不放慢西化改革腳步,正視明治維新帶來的負面衝擊。

◎「浮士德精神」的危機

太宰治出生時,日本正面臨經濟停滯的問題,還有快速工業化帶來的勞動力失衡、新興資本家把持政治等諸般騷動,那也就是「大正民主」現象的時代背景。從明治年代立定志向一心一意向西方現代「一面倒」,轉而感受強烈徬徨迷疑,不得不探問:日本的未來是什麼?日本接下來該走哪一條路?

「大正民主」的另一項時代背景,是一九一四年爆發的第一次世界大戰。戰爭在歐洲爆發,主要的參戰國是德國、奧地利、法國、英國和俄羅斯,原來也稱為「歐戰」,後來卻擴大成為前所未見的「世界大戰」。從「歐戰」到「世界大戰」,中間的關鍵在於帝國主義與殖民地,參戰的幾個國家中,德國、法國、英國都有海外殖民地,於是殖民地被動員參戰,戰爭的領域也進而包括了海外勢力範圍的爭奪。不過也正因為這樣,這場「世界大戰」在歐洲以外地區被捲入的,主要是各國殖民地,其他國家受到波及的不多,絕對不是全世界都被捲入戰火中。

一個醒目的例外是日本。日本不是歐洲國家,也不是殖民地,卻主動積極參與第一次世界大戰。這很明顯地是出於「脫亞入歐」的策略選擇,視戰爭為日本終於能夠加入歐洲列強陣營的難得門票。

參戰的過程一度讓日本人極感興奮。戰爭刺激了經濟景氣,日本又選對邊成為戰勝國,得以堂皇地以戰勝大國姿態出席戰後的「巴黎和會」。不過「巴黎和會」成了關鍵轉折點,在和會上,由西園寺公望帶領的代表團飽受冷落,要求將「反歧視條款」寫入國際聯盟規章被美國總統威爾遜徹底否決,好不容易掙來德國原先在中國山東的利權,卻遭到中國最強悍的反抗。

這是一大盆冷水。拿到門票進了門,在歐洲那裡,日本發現自己還是只能敬陪末座,和日俄戰爭的結果一樣,得到的只是一層薄薄的面子,沒有多少實質的裡子。更進一步,要在西方列強間敬陪末座得到的待遇是被美國和英國挾持,用條約硬性限制日本海軍的發展,規定其船艦總噸數不得超過美、英海軍的百分之六十,要一直保持這種次等軍力的狀態。

第一次世界大戰帶來另一項震撼效果,是歐洲自身在物質與精神上的雙重殘破。戰爭徹底毀滅了原本十九世紀的樂觀昂揚氣氛,經歷了四年戰爭的破壞,歐洲不可能維持對於進步的信仰,轉而對於自身文明發展充滿了懷疑。史賓格勒(Oswald Spengler)的《西方的沒落》成了戰後歐洲影響力最大的一本書,書名如此明確地宣告西方文明走向沒落,書中論證歷歷,文明有其生命,也就有其生老病死,如同一年必然經歷春夏秋冬,西方文明明顯地要步入秋冬了,那是歷史的必然,不是人為主觀能夠改變的。

《西方的沒落》中,史賓格勒又特別凸顯西方文化中的「浮士德精神」,一種莫名向前不斷追求、不斷征服的意向,使得歐洲能產生輝煌的文明成就,卻也必然將歐洲帶向如此可怕、毀滅性的大衝突。「浮士德精神」創造了西方文明,卻也幾乎必然地將毀滅西方文明。

在戰後歐洲普遍瀰漫的悲觀氣氛中,回頭看日本的「脫亞入歐」追求,毋寧太諷刺了!費了那麼大工夫千方百計讓自己擠進一個沒落了的團體裡,人家自己都失去了信心,甚至轉而要向東方哲學、東方文明求問出路,你卻還要忍受歧視眼光去和這些人為伍?

這不只是「脫亞入歐」的夢碎,而且迫使日本人必須重尋一條國家發展的新道路。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價