活動訊息

內容簡介

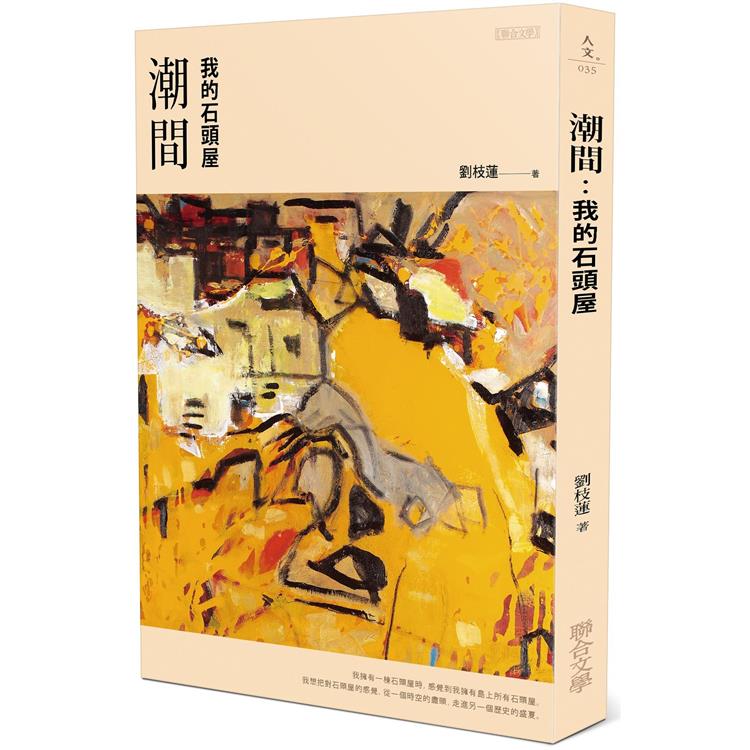

我擁有一棟石頭屋時,感覺到我擁有島上所有石頭屋。

我想把對石頭屋的感覺,從一個時空的盡頭,走進另一個歷史的盛夏。

馬祖島可辨識的符碼「石頭屋」牽連出家族綿延與事業開展的故事。居者的腳步聲在石頭屋裡迴響,開展瑣碎的日常。親情人文關懷、傳統建築技藝,隨著時代烙印在石頭屋中,作者以紀實散文的筆法,記錄下馬祖島嶼石頭屋的來路與去處,讓消失的民居成為不消失的記憶。

[推薦序]

◎這間屋子是起家厝,也是愛的定錨處。走來了她的父親、母親、外祖母、外祖伯母、兒女們……一代又一代。有如轉動的影像,一幕又一幕,枝蓮的筆墨不僅深情款款,且如蓋房子般工序井然且細緻到位。——鍾文音(作家)

◎拉菲爾曾言,生物最豐富的形式存在於邊緣與邊緣的接壤處。這對修習社會科學的我,意寓過渡階段會帶來意想不到的變化,作者借用古屋修建的階段概念,讓我們看到建築設計不同時期,重建生活經驗的結晶。我喜歡接觸歷史學家著作裡的記憶,更喜歡接觸個人獨有、並能與所有人分享的記憶。——林鍾沂(教授、學者)

◎石頭給人的感覺生硬、偏執、執拗,石頭不備年輪,作者出發點雖然是拗,她質疑價值、懷疑永恆,但她更珍惜日常、珍藏一石一瓦,於是面對執拗的同時,卻是舒展眉眼,以父親的石頭屋、鄉人的石頭屋、遠近的石頭屋,把它們串聯一起,成為彼此的眺望與守護,在時間險關越流越急的當下,進行永恆的圍捕。——吳鈞堯(作家)

◎石頭其實是柔軟的,歷史雖是過去存在的事,但血脈猶如石頭屋的骨幹和塗抹縫隙的泥漿,黏合四散在臺灣、歐美,每個遠離小島的家人們,這是永恆的家族起始點。——凌明玉(小說家)

[詩讚]

知道我啊、爸

我在石頭屋像您將手指伸向世事前方、後方

或內裡、探尋您的感情容量

石頭皺紋成為我的皺紋。一個女兒

向您倚靠;爸

您就是我

我在活著您的延續潮汐

——汪啟疆〈父親的石頭屋〉

是的。我的石頭屋,

父親給我的海老屋;

潮間的,每一顆岩石

有形無形,看得見/看不見的,每一顆每一粒/我父我母,孕育我的/我的石頭屋;我的海老屋,/我生命中的/看得見,以及看不見的/日日夜夜,夜夜日日/都在我心中,寫著新鮮的血淚史……

——林煥彰〈是的,我的石頭屋〉

輯一〈從故事到濱海建築〉從島名到居所,從海島到高原,追溯起頭,某點意義上探索集體記憶。

輯二〈我的居所履歷〉記實島居三十年來,常民生活演進,如何改變居所的樣貌。

輯三〈磐石之外——石頭屋2.0〉從田野的紀錄,走入實作老屋修護的個案,六棟「老屋再造」個案,包括清代合院——曹忠鐵故居;再現西尾春天——軍頭林義和指揮所。

輯四〈手藝者——職人的歲月〉以訪談記錄,消失斷裂的木、石匠人,並以他們串起在地老屋建築史,以及他與他們筋骨相親的手作技藝。

輯五〈不消失的記憶〉重拾過去的記憶與技藝,讓符號化的東西,在消失的過程中,被路過的人,回顧。

目錄

[推薦序]

在愛與海的潮間/鍾文音

情牽石頭屋的時光旅行/林鍾沂

讓人愛上石頭屋/吳鈞堯

咦?小島的石頭屋究竟有什麼?/凌明玉

[自序]

島居‧居所

用您的守候灌溉我的守候

[輯一]從故事到濱海建築

從故事到濱海建築

石頭屋的家族

父親蓋的石頭屋

青春不再,老屋尚在

[輯二]我的居所履歷

言前

婚房

光的來處

重生的行旅

[輯三]磐石之外——石頭屋2.0

一、南竿‧牛角村(海老屋)

點亮六十年老屋的透亮

海老屋的故事

二、南竿‧牛角村(曹忠鐵宅邸)

睡醒了,這百年居所

再造,老屋新船

船商——曹忠鐵與他的家人

三、南竿‧四維村

管教養衛印記的家

聽,奕伙麻纜的故事

四、北竿‧后沃村

后沃雙星小屋

五、南竿‧四維村

以建築對抗遺忘——林義和司令部

軍頭——林義和他的年代

[輯四]手藝者——職人的歲月

大木巨人——木匠陳元元

他的大木和小作——木匠劉堅農

鐵漢如玉石頭心——石匠林金星

我的柔情藏在石縫中——石匠施作花

[輯五]不消失的記憶

民居‧人與記憶

消失的民居與技藝

[詩讚]

父親的石頭屋/汪啟疆

是的,我的石頭屋/林煥彰

序/導讀

島居‧居所

借詩人林煥彰老師說《天空下的眼睛》為馬祖傳,那麼《潮間——我的石頭屋》是為石頭屋寫傳。《潮間——我的石頭屋》嚴格說來是《天空下的眼睛》老樹上的枝葉,只是故事主人翁從「島史」轉化「島居」;從「家族史」轉為「居所」。與人物之間關係,從陽光在島嶼間移動,走到島嶼與石頭屋之間移動。在敘事風格上與《天空下的眼睛》「左手寫論文、右手寫散文」觀點有所不同。《潮間——我的石頭屋》以「我擁有一棟石頭屋時,感覺到我擁有島上所有石頭屋」敘事主線,我想表達建築物回應「當代實質」條件,住宅提供表現「形隨機能」的最佳舞臺,以及我對石頭屋獨有情鐘的情懷。

在這兒,我不想讓石頭屋局外到,不與時代發生關係、與人發生連結。即便有些石頭屋建造年代,已經完全無法考證,我們深信遺跡本身,就是一本石砌民居的厚重史書,而那些留有生活氣息的老屋,即便穿越時光,主人存在,證明老宅依然健康,能在細雨中,聞到空氣中土壤味道。我在新式的高樓旁呼吸著石頭屋的氣息,眼睛飄出窗外,紅瓦四坡的屋頂,與大海長浪線條,在同樣高的緯度上。

海島歷史是平庸,會因伏在屋頂下的人們而偉大;用石頭堆疊出普通居所、會因為經歷幾代人而不平凡。我以揭示個人記憶的根源,以一半是情感出發,讓舊霧散去,新霧再起,一半是理性出發,爬梳石頭屋的前生今世。以父親蓋的石頭屋為引點,前推一九三○年之前、之後,在六十多年間,石頭屋隨時代變遷下,在不同的階段,有不同樣貌。

人的居所,高度存在複製高樓情況,在小島已經發生中。傳統建築與新式建築並置,是必然的趨勢。但,我對傳統低矮尺度的建築,仍是內心最大渴望,它適合馬祖的山海土水。於是,我在整修個案中,連結出幾位建築設計師,想像他和他們作品。我不想主題模糊人的位置,在話語情境選擇上,顯得隨性。

比如:曹忠鐵、林義和故居,主人翁故事性與島嶼某些事件有關,有意思,我便要寫。后沃兩間小屋,主人翁故事性不那麼強,但塘沃道路未興建時,潮汐是他們出入的口,我認為有意思,便以此取代了。西尾(管教養衛),主人翁故事性非常強,因為私密性,我便不願意寫,但他們是以帆船動力,通過黑水溝,作為馬祖到臺灣運輸起手者,我認為有意思,取代房主的故事。簡單說,這本書不是探究建築師的意圖,更不是寫建築概念,不在意夾議夾敘,不在意書寫嚴謹與否,那是論文的事。

在一年少過一年,一代少過一代的石頭屋跟前,石頭屋之與海島歷史,不應該是斷裂,應該是更緊密。於是,我想追溯石砌牆的形狀,虛構空間曖昧,我想藉元素與建材的實境,讓消失的民居,不消失的記憶。解說馬祖民居的過去與未來,帶著自己與時代烙印,以素樸的文字,用我居住的履歷,親身所經所歷,記錄下石頭屋的來路與去處。

本書也分五輯,輯一「從故事到濱海建築」從島名到居所,從海島到高原,追溯起頭,某點意義上探索集體記憶。輯二「我的居所履歷」記實島居三十年來,常民生活演進,如何改變居所的樣貌。輯三「磐石之外——石頭屋2.0」從田野的觀察,走入實作老屋修護的個案,六棟「老屋再造」個案,包括清代合院——曹忠鐵故居;再現西尾春天——軍頭林義和指揮所。輯四「手藝者——職人的歲月」以訪談記錄消失斷裂的木、石匠人,並以他們串起在地老屋建築史,以及他與他們筋骨相親的手作技藝。輯五「不消失的記憶」重拾過去的記憶與技藝,讓符號化的東西,在消失的過程中,被路過的人,回顧。

以島嶼為底色的書寫,是這二本書主要敘事,我概括一生的廣義的「島居」與狹義的個人「居所」。在新的一代來臨,新的建築物,有一分掩不住生機。這在大海邊上,打滾的石頭居所,布下幾代漁家人生活樣貌,在潮來潮往間,我並不知道專業建築人是否能在被保存下來、或透過殘破看到其中價值。對我而言,不計算它的價值,是最高的價值。

我擁有父親留給我的石頭屋,辛勤耕耘半生,從泥土灑水掃地開始,無關斷事論非,如今回頭看看,保護已難言意義,作為故事卻是源遠流長。我,只在意我父親。

[推薦序]

在愛與海的潮間

鍾文音(作家)

我離島返島。

但從不曾忘記入住過的枝蓮石頭屋。

多年前,她這間石頭屋曾讓我望海落淚,相思的藍眼淚。那時,我在馬祖,遇見逝去的時光,島的重逢,筆的航行,夜的霧水,夢的荒殘,逝的青春,慾的茶室,詩的老酒,愛的召喚。潛進記憶的深海,是馬祖的霧,是石頭屋的美。

那時,我登上石頭屋的露臺,霎時我驚呼其美,眼裡裝進一座海,瞳孔被海的陽光瞬間擦亮了起來。

在石頭屋,埋著故事印記。

我愛馬祖,因這島有和母親同名的路,秋桂路。

我愛馬祖,因這裡的海藏著觀音的海潮音,在日出日落,菩薩低眉垂目,看著人間的離散聚合。枝蓮愛她的石頭屋,因這屋寫著家族來處,疊合著女兒與父親。

她寫:「我彷彿遇見父親,把所有工序,當作自己身體部分,那般看重的身影。那年父親三十二歲。」

如此深情,讓一間屋子點亮愛的漁火,讓我轉身多年,仍如居其中。

枝蓮寫其父親以一介漁夫,蓋起自家的房子,審視屋子與環境,打造與大海土地共生之屋,內外、內內,層層疊疊。讓接手屋子的女兒,面臨多回翻修,也仍能保有父親當年建造的模樣,如初心般不變。

枝蓮的石頭屋寫的父親形象最讓我動容,寫翻修石頭屋的職人老師傅們十分立體生動,如馬祖版的追憶似水年華,如潮去潮返,時間流盪,感情早已刻進了石。

這間屋子是起家厝,也是愛的定錨處。

走來了她的父親、母親、外祖母、外祖伯母、兒女們……一代又一代。有如轉動的影像,一幕又一幕,枝蓮的筆墨不僅深情款款,且如蓋房子般工序井然且細緻到位。

我彷彿看見古早年代,枝蓮深刻描述的細節:「以手作搬運回來的石頭,時不時還沾上血漬。……是拾起炭火餘灰止血的年代。」

我有幸曾抵達這間枝蓮的愛的石頭屋,這石頭屋如她所寫是生活的容器,且蘊含著其父親生命意志的延伸,承載著家族枝枝葉葉,如島上那會讓人入夢的海潮與繁星。

我保有著幾顆海島攜回的石頭,將石頭放在盆栽,銘刻潮間的石頭紋路,陽光下如時光足跡。

一如枝蓮的石頭屋,每一顆石頭猶如她父親的掌紋,早已內化成她身體的一部分。

女兒不僅守住父親的石頭屋,且用作家的筆墨灌溉石頭屋。

美麗的守候。

把青春寄給大海的作家,把思念砌成石頭屋的女子,這愛作夢的女子永遠與海比老。讀枝蓮的這本新作,我也召喚了家族逝去的時光,瞬間被這片海與這間石頭屋撫慰了記憶的挫傷。

海不枯石不爛,因愛銘刻其中。石頭屋家族,天荒地老,任潮水流盪時光。這間石頭屋,如世界盡頭,砌成了我這個旅人夢土閃亮的歡愉之屋。

試閱

光的來處

我熱愛造訪建築物,不只是熱愛大教堂、歌劇院、美術院以及安藤忠雄等大師的建築作品,也喜歡透過某種相遇的瞬間,去體會建築與自然共生的美,比如:屋簷透過的光、矮牆感受的風、亂石頹廢的景……享受它們光影移動,時而俏皮時而穩重,時而疾如風、時而漫如雲,偶有路過,我會選擇輕輕走過,不忍打擾與之靜好的感覺。

旅行,我原本只想去看建築,卻著迷了建築物接引來的光影。建築物媚態,少不了光的啼唱。有時在小島巷弄間漫步,石頭屋在大自然共生掩護下,流轉出一派悠閒,不張揚的亂石堆砌,移動了光影,洗滌我的慌張,連心也安靜下來了。

父親建造的房子,是傳統(四扇三間)民居,空間很大,窗戶開口不小,東向有整面的落地門。由於石頭屋營建,少不了是厚牆,光線遇到石牆的厚度,便也吝嗇冒出了頭。光的來源,是石屋最大的病灶,厚厚的石牆,前仆後繼撞來的風,小窗的設計,與其說是抵禦土匪的侵擾,不如說是抗寒風、禦潮嘯。

漁民最是怕海嘯。小窗、厚牆,遮蔽光的展露,對日出勞作、日落而息的年代,可以放得下漁耕器具,可以遮風檔雨,在暴風雨來臨時,可以不被驚嚇,這樣的空間,對漁家已經是豐腴和滿足了。況且戰爭脅持人們生命與生計,是無力要求生活品質。

一九八六年我接收父親老宅時,內裡呈現出昏暗、潮濕,無趣。往地下挖出的防空避難所,是黯黑的地窖。外頭砲聲「轟——轟」響,地窖中微弱的燭光,無法穿透出人與物的影像,我們是靠聲音來傳達彼此,那幽閉空間模糊的回音,在我幼年記憶中,投擲了難以抹滅的恐懼。好在,我的父親沒有加深我的恐懼,因為我知道只要通過曲折的通道,將會遇見一束光圈,從天空灑落下來。對我而言,那道光圈是瑞光,像救贖。父親以過道借光的手法,鑿下祕密出口通道,在明暗之間,我切身感受獲得光源的喜悅與安在。

有光就有影,我喜歡柯比意(Le Corbusier, 1887-1965)作品,尤其Le Corbusier關於光影手法,深深的吸引我。於是,我在漫長老屋修護工程中,在不同的時間、不同的階段,分別開出向天的「天窗」,向海的「景觀窗」。我望著天窗灑下的光影,彷彿散發出向日葵的花香,讓簡樸冷冽風格的石屋,有了人體肌膚的溫度。我向海望著,牛鋒境五位靈公廟宇,鏡印在我的窗前,配合潮汐拍岸節奏、凝視居家的日常,也彷彿人聲喧鬧,飛到這兒,也清淡了。

我是愛作夢的人,孩子尚未爬行,我便為他們準備遊戲間,相對物慾的需求,我對空間的欲求更高些。至於好的居住空間的定義是什麼?我想應該是指「滿足當下的感覺,創造日常的趣味」這樣簡單的想法。

人,不應該花時間在美的事物上嗎?我是這般想。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價