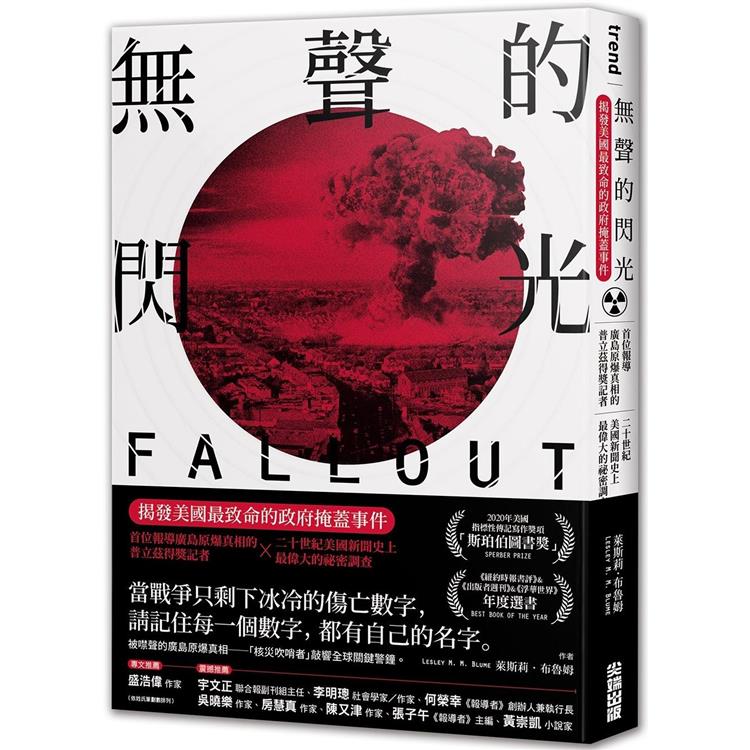

【電子書】無聲的閃光:揭發美國最致命的政府掩蓋事件!首位報導廣島原爆真相的普立茲得獎記者 × 二十世紀美國新聞史上最偉大的祕密調查。

被噤聲的廣島原爆真相吹哨者,娓娓道來美國政府想掩蓋的事實活動訊息

內容簡介

金石堂強力推薦書 !

被噤聲的廣島原爆真相──

「核災吹哨者」轟動全球的秘密調查,

首位揭露美國政府欲掩蓋的原爆餘波的記者。

★《出版者周刊》&《浮華世界》年度選書

★《城鎮與鄉村》(Town & Country)年度選書

★《紐約時報書評》編輯選書 & 2020年最值得關注的100本書

★ 榮獲2021年美國指標性傳記寫作獎項「斯珀伯圖書獎」(Sperber prize)

「一九四五年以來,讓世界免於核彈災難的,

是對廣島浩劫的記憶。」 ──約翰.赫西 John Hersey

▍「無聲的閃光」粉碎了整座城市,剝奪了數十萬人的未來,也泯滅了人類的良知──

1945年8月6日早晨,暱稱「小男孩」的原子彈劃破廣島的天空,粉碎了整座城市。這是第一枚實際用於戰爭的原子彈,也是當時戰爭史上使用過最大的炸彈。廣島自此成為一片焦土,成為一座怵目驚心、滿是殘骸與灰燼的廢墟;逾十萬名居民被大火吞噬、被建築物活埋重擊,在烈焰中灰飛煙滅。然而,多數美國人和其他國家,對於這項殘虐的新型武器毫不知情,對於其所可能造成的毀滅性後果也一無所知。

美國政府先後於廣島與長崎投下原子彈,促成了二戰的完結,卻也在同一時間開啟了廣島與長崎居民永難擺脫的夢魘。倖存者展開如煉獄般的「後原爆」之路,他們目睹了遠多於自己所能想像的死亡,並飽受原子彈輻射遺毒的侵擾,包含毛髮脫落、口耳鼻冒血、難以癒合的潰爛皮肉、持續高燒、作嘔、喪失食慾與不孕等後遺症。

然而,美國政府在投下原子彈後,開始了一連串秘密宣傳和信息鎮壓運動,並成功隱匿了原子彈長期且致命的輻射危害,他們稱該武器為「威力較大的火砲武器」且「絕無放射性破壞物質」,並形容原子彈「拯救了更多的性命」。經戰爭部審查的媒體報導,向全世界淡化了原爆災後的現實……直到一年後,《紐約客》記者約翰.赫西,以一篇偉大的獨家報導敲響關鍵的警鐘。

▍新聞史上最危險且震撼的調查──無所畏懼的逆風報導,揭露政府不願承認的真相!

在廣島原爆後一年的1946年8月,《紐約客》刊出普立茲獎得主約翰・赫西親赴廣島秘密調查的報導,一舉踢爆美國當局淡化原爆傷亡、掩蓋輻射傷害的政治操作,至今仍是美國新聞史上最震撼人心的調查報導。該獨家報導立即引起全球轟動,激起全球對核武威脅最深層的恐懼與擔憂,並確實在防止核戰再度爆發方面發揮了舉足輕重的作用。

赫西的報導是第一個真正有效且受到國際關注的針對核武的警告,說明了核武對文明所將構成的存亡威脅;此後,它激勵了一代代的社運者與領導人努力避免核戰爆發,我們明瞭了原子浩劫的恐怖,因為赫西向我們展現了它的景象。自報導刊出以後,再也沒有領導人或政黨能在完全不了解核武攻擊的可怕後果的情況下,威脅採取核武行動,也就是說,該行動要不是出於故意的無知,就是虛無主義的殘暴。

▍在戰爭被壓縮成冰冷的傷亡數字之後,請記住每一個數字,都有自己的名字──

知名記者萊斯莉.布魯姆精彩地重溯赫西當年的不畏多方施壓的逆風旅程,他以懾人的筆法忠實呈現六名倖存者的故事,一舉扭轉當時的主流輿論,更影響戰後列強的核武政策。赫西以精煉且冷靜的文字,仔細描述「被爆者」在城市降下死亡時的記憶與後續的創傷,他將原子戰爭的面目與有血有肉的真實臉孔相連,那些臉孔屬於一位撫養三個子女的辛苦寡婦、一位年輕職員、兩位醫師、一位神父和一位牧師,那些臉孔可能是你,也可能是每一個人。

「倘若戰事再起,這便是你和其他數百萬平民百姓可能面臨的遭遇。」這篇偉大的報導打破了冰冷的傷亡統計數字,提醒世人廣島的悲劇真實可及,並持續讓人們在廣島人民身上看見自己。愛因斯坦亦針對報導表示:「赫西先生真實描繪了原子彈對人類造成的駭人影響……文中描繪的景象攸關人類的未來,必定會令所有富責任感的人們深感憂慮。」

目錄

序/導讀

推薦序

思索廣島原爆的艱難

盛浩偉(作家)

說到第二次世界大戰當中的暴行,你會想到什麼?在臺灣,大多數人第一直覺浮現的答案,應該會是納粹對猶太人的大屠殺,或南京大屠殺。確實,這兩件都是明確且駭人的戰爭罪行,後者至多有三十萬名,而前者則有將近六百萬名手無寸鐵、包含老弱婦孺在內的平民被系統性地殺害。然而,還有一個事件,其中也有上萬名平民死亡,但我們卻不會直覺將之貼上「暴行」的標籤──那就是美國在廣島與長崎投下的兩枚原子彈。

兩次原子彈爆炸之下,當場死亡的平民,總和估計約有三十多萬名,另外,如果再加上受到嚴重燒灼傷、不治而亡,或是暴露於大劑量輻射、接觸到輻射塵而致病、致癌,餘生飽受折磨而亡的人數,則總和可能達到五十萬名。以臺灣為例具體想像,那大概就是整個板橋區,或是整個苗栗縣、嘉義縣或南投縣的所有人口,全都消失殆盡的意思。

單純以死亡人數之規模,還有後續對環境的種種影響來看,兩次原爆的嚴重與殘酷程度,並沒有比其他戰爭罪行好到哪裡去。然而如果逕自將之認定為「暴行」,或許也多少會激起我們心中的不安。畢竟,正是兩枚原子彈直接促使日本投降,也因此它彷彿帶有一種正義的色彩,是一種制裁的力量。要是它被認定為暴行,好像就失去了正當性,也會像是在幫日本的侵略戰爭、軍國主義進行辯護一樣。於是,我們很可能會傾向於認為:這是大日本帝國所應得,縱使原爆很殘酷,但也是一種必要之惡。

但問題就在這裡了:我們真的明白,這有多「惡」嗎?如果不明白這份惡的實際面貌,那麼該如何討論這有多「必要」?作為一種懲罰,這程度是合宜,或是過份?至此,單純的概念式空談已經無法解決問題,所以我們需要深入理解具體的情況。

本書《無聲的閃光》所講述的,就是在二戰結束的時空當下,一個讓世人理解具體情況的吹哨者的故事。那時美國人民對於實際情況的瞭解,比今日的我們還要少,只知道政府憑靠著一種強力新型武器結束了戰爭。但是這個武器造成了多少死亡?現場的情況如何?一切消息都被政府嚴格控管乃至封鎖。由於戰爭已經持續多年,各地戰事消息已經令人疲乏,再加上對日本的憤恨深植人心,以及政府的公關宣傳,所以當時主流輿論大多沉浸在勝利的喜悅,而未對真實情況加以探求。

在這樣的氛圍底下,唯有一位得過普立茲獎的記者約翰・赫西(John Hersey),他秉持著記者對真相的追求,進行了深入調查,並且以一種獨特的形式寫成長篇報導,勾勒了六位平民對原爆的實際見聞與生命交集。這篇刊登在《紐約客》上的〈廣島〉(Hiroshima;日後也印行成單行本),如今已在二十世紀美國最重要的新聞報導的行列當中,它也為我們先前那個「必要之惡」的問題,提供了具體而詳實的參照。並且,是從這篇報導開始,人們才開始正視核武所可能造成的種種威脅。迄今許多討論、思考,可以說都是源自於它。

《無聲的閃光》帶領讀者俯瞰這篇了不起的報導如何誕生,也讓讀者體會到其中的複雜、張力與多個面向。書中詳盡地呈現了促成這篇報導的所有推手,當然包括主角約翰・赫西、《紐約客》的編輯主事者們,此外也有受訪者們,以及取材路上的助力與阻力,跌宕精彩。而更令人瞠目的,則是報導刊出之後的迴響。

一方面,赫西的報導將原先科學的、冷冰冰的統計數字還原回真實的經驗與見聞,讓讀者體會到原爆的恐怖,並激起了原先沉睡的良心;但另一方面,二戰一結束,冷戰隨即準備拉開序幕,赫西的報導,無疑威脅到政府、軍方、研發原子彈的科學家的信譽與正當性,或甚至被敵對陣營的蘇聯視為展示武力的宣傳。本書赤裸裸呈現支持者與反對者之間的論辯、角力、公關戰,也能讓讀者在閱讀之際反思自身習以為常的各種想法、立場,其是否受到操控?背後究竟有沒有真相能夠支持?

思索原爆並不是一件容易的事。因為我們都太習慣明辨善惡的二元對立思考,也經常以為可以把加害者跟被害者簡單地區分開來。但是原爆議題往往會讓人發現,必要之惡的正義與不義,兩者的距離並沒有那麼遠;而加害者也很可能同時是被害者,反之亦然。困難之處就在於,我們必須先提起勇氣直視原爆造成的滿目瘡痍與大量死傷,並在這樣的沉痛之中,不輕易地將受難與罪行兩相抵銷,並持續思索倫理的界線,以及什麼才是最適恰的行為與選擇。過度而不當的懲罰未必能夠實現正義,反而可能在日後成為催生極端分子的溫床。

很可惜的是,在臺灣書市很難找到約翰・赫西《廣島》的譯本,而近期最能讓讀者接觸原爆主題的書,也僅有井伏鱒二的《黑雨》而已。但也因此,《無聲的閃光》之出版更顯珍貴。透過這本書,讀者能夠接觸到原爆議題的深刻,此外,也能夠看見新聞工作者努力不懈、追求真相的熱血,體會到真相的重量。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價