活動訊息

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

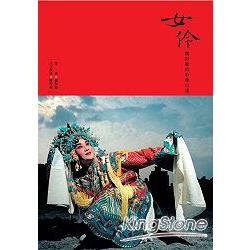

內容簡介

「我的人生,是為了上台做準備。」──魏海敏

魏海敏,台灣當代京劇全能旦角第一人。她投入京劇表演近三十年,長期演出的經驗及不斷嘗試突破下,成功的將傳統京劇程式化的表演,融入現代劇場。二十年前「當代傳奇劇場」的【慾望城國】起,到今年上演改編自張愛玲原著小說的【金鎖記】,將人物性格藉由唱詞唱腔和作表身段,詮釋得淋漓盡致,成功拓展了新一輩欣賞國劇的人口。

「我在現代與傳統、寫實與寫意、心理描寫與程式表演的兩股洪流間拉扯,幾乎不能自拔……」---魏海敏

積木文化新書「女伶-魏海敏的影像自述」,以最高的誠意和敬意,試圖呈現一位成功京劇表演藝術工作者,耕耘多年的軌跡與歷程。從「女伶」的概念出發,將京戲中的旦角、青衣,以梅派的「潛在語言」為基調,道出形成角色之程式化語言的漫漫過程,及欣賞表演過程時可以咀嚼的細膩之處。

無論是舞台上的扮妝,或是舞台下的生活,翻閱書頁彷彿觀看一部經典紀錄片,映畫出台灣當代京劇名角的傳奇故事。同時,也藉由魏海敏,一位藝術成就非凡的演員之舞台下的人生故事、學藝過程,對照出台灣國劇的近代發展。

魏海敏,台灣當代京劇全能旦角第一人。她投入京劇表演近三十年,長期演出的經驗及不斷嘗試突破下,成功的將傳統京劇程式化的表演,融入現代劇場。二十年前「當代傳奇劇場」的【慾望城國】起,到今年上演改編自張愛玲原著小說的【金鎖記】,將人物性格藉由唱詞唱腔和作表身段,詮釋得淋漓盡致,成功拓展了新一輩欣賞國劇的人口。

「我在現代與傳統、寫實與寫意、心理描寫與程式表演的兩股洪流間拉扯,幾乎不能自拔……」---魏海敏

積木文化新書「女伶-魏海敏的影像自述」,以最高的誠意和敬意,試圖呈現一位成功京劇表演藝術工作者,耕耘多年的軌跡與歷程。從「女伶」的概念出發,將京戲中的旦角、青衣,以梅派的「潛在語言」為基調,道出形成角色之程式化語言的漫漫過程,及欣賞表演過程時可以咀嚼的細膩之處。

無論是舞台上的扮妝,或是舞台下的生活,翻閱書頁彷彿觀看一部經典紀錄片,映畫出台灣當代京劇名角的傳奇故事。同時,也藉由魏海敏,一位藝術成就非凡的演員之舞台下的人生故事、學藝過程,對照出台灣國劇的近代發展。

序/導讀

藝術打造的人生---魏海敏

那個夜晚,我正在後台上妝,依稀還能聽見前台文武場準備的聲響。

先在自己熟悉的臉上拍了油白、油紅,描眼眉、畫口紅、戴頭套;然後,我拿起一個個晶亮髮飾,細細戴上。就在我穿上戲服、準備上台的那一刻,忽然一個念頭從腦中閃過:一會兒要唱的戲,我還不會啊!那一瞬間,我嚇出一身冷汗,焦慮與壓力鋪天捲地而來,讓我完全站不住腳。腿一軟、腳一彎,我才從床上驚醒過來。

有段時期,我常做這樣的夢。一個人站在台上,不確定下一步該往哪裡走,然後一個不小心踏空了,從高空中墜落……

演員其實是一個高壓力的工作,一旦站上了台,一切只能靠自己。觀眾看到的,都是美麗,都是繁華,卻不知道,演員肩上扛著的重量。這樣的壓力,曾經讓年輕時候的我備感艱辛。一直到我漸漸領會舞台上心無旁騖的專注力,才開始享受當一個演員的快樂----重現一個角色,讓她在我身上駐足停留、創造經典,那種自我完成的成就感,是什麼都無法比擬的。

我一直覺得自己是個幸運的人。從小學戲,就學得比別人快,在這條演出的道路上,也幾乎沒遭遇什麼挫折。以前老師們常說:「這是祖師爺賞飯吃。」我常在想,自己前幾世應該也都是從事表演藝術吧。唯有這樣幾世的修練與輪迴,才能有這一世的我。我珍惜自己的天份,真心喜愛京劇,也更願意付出努力;就是因為祖師爺的眷顧,加上自己的不懈怠,今天,我才會依然站在這裡,戰戰兢兢期待下一次演出。

在這本書中,我紀錄了自己三十年的演藝生涯,還有大半生的生命故事;除了收入從小到大的資料照片、舞台上的劇照,還寫下許多一路相伴的長輩、好友對我的鼓勵。我也將自己的收藏,包括戲服、戲鞋、頭面、首飾,透過影像紀錄下來。

出版這樣一本書對我來說,也像一次演出,完美主義的我要求每個細節都要盡善盡美。當我一張張挑選這些年來拍下的照片,角度不好的不要、扮相不好的不要,這樣極度挑剔的片刻,我彷彿看見童年初初學戲的自己,連跑龍套也要求同學們要整齊劃一。

舞台三十載,還是有些最初的堅持與夢想,沒有被年歲磨損,反而愈見清亮。

中國文化有很多傳承方式,何其有幸的,我也是其中一個載體,讓別人從我身上看見文化藝術的洪流;這些浩瀚與深厚、精緻與神妙,都不是我一個人能創造出來的,它們只是經過了我的手,為這個時代留住一些歷史的精華。

我的人生,是藝術打造而成的;我就身在傳統文化河水中,舀起一勺水,攬鏡相照。我衷心盼望,京劇能夠既傳統、又時尚,也希望你能從這本書裡,找到這樣的精彩。王安祈(國立國光劇團藝術總監、國立清華大學教授)

乍看「女伶」二字,不太喜歡,以魏海敏在藝文界的份量,這兩字好像不夠尊貴。不過,一轉念,明白了,這就是魏海敏,不以藝術家、文化人自居,本本份份盡「伶」的責任,練好四功五法,做好專業演員。「女伶」書名,實實在在反映了她對藝術的禮敬。

海敏走紅的早,十幾歲就主演《秦香蓮》、《二進宮》,「小海光」最閃亮的明星,競賽戲都以她為主,等到主演當代傳奇《慾望城國》,和吳興國攜手將台灣京劇現代化的成果推上國際舞台,更成為全球觀眾的焦點。可是站上最亮位置的魏海敏,卻一度不太想唱了,因為「我找不到進步的途徑,不知如何才能讓自己音域更寬、韻味愈醇!」當紅明星的徬徨,我們很難想像。

1982北京上海兩團聯合到香港演出,這應是文革後大陸京劇到香港的第一次大型演出,當時台灣仍戒嚴,卻有大批戲迷湧進香港,魏海敏挺著八個月身孕也飛過去了,當時她決沒有想到,這次觀摩經驗對她的影響有多大。影響分兩條路進行,直接的震撼來自梅葆玖,海敏坐在台下驚嘆:「原來戲可以這樣唱!」《鳳還巢》《別姬》自己唱過多少回了,梅葆玖舉手投足的節奏分寸,以及咬字、發音、落腔、歸韻的精準所形成的氣度,卻是前所未見的。這般的看戲經驗重新激發海敏藝術探索的信念,兩岸一開放就飛到北京拜師,跟著梅葆玖從頭開始練習發聲部位、重新尋找共鳴點,跟在梅劇團老人身邊從鑼鼓點裡找身段節奏。對一位早已走紅的演員來說,拋掉自己的過去、放空歸零重新開始,是多大的轉折?何況這個階段耗時甚長,不是三年五載能見成績的,其間還要熬過梅派戲最難過的「化繁為簡」關卡。

梅派簡易沖淡,要展現「沒有特色的特色」,要體現「蘊藏在內裡的力道」,旋律一點都不花俏,動人處全在韻味醇厚、氣韻大方,而什麼叫「大氣」?沒人能說得明白,只有內外兼修以求心領神悟。海敏這段臨摹修練期很長,那時做為觀眾的我們都很擔心,《慾望城國》的創意到哪裡去了?把自己框在梅家規範裡,追求遙不可及、無可捉摸的「大氣」,眼看著多少年過去了,眼看著台灣美學觀念、文化思潮一變再變,只有她文風不動,一次公演一齣梅派戲,繳交功課表似的,練發聲、找共鳴,急死觀眾了

她內心應該也有一分焦慮吧,有一回看她遙望著遠方,幽幽的說:「現在唱得好不好,沒人知道囉!」語調中有一絲蕭索寂寞,而不到一秒鐘,轉回身來,又意氣風發的說著:《貴妃醉酒》要高拉低唱才能顯現宮廷貴氣和人物身份

1982香港行給海敏的第二層影響要到二十年後演《王熙鳳大鬧寧國府》才體現。當梅葆玖以《別姬》《掛帥》感動觀眾時,童芷苓演的是《王熙鳳大鬧寧國府》,兩種不同的美學呈現,前者淡筆著墨、抒情寫意,後者七情六欲細膩刻畫、以寫實筆法形塑人物演繹情節,兩種審美型態同樣動人,海敏對童芷苓的演技也大為讚嘆,只是自己選擇的藝術道路是梅派,因此雖然曾拜童為師卻仍一心追求孤梅冷月。因此當我初到「國立國光劇團」建議海敏演王熙鳳時,她愣了幾秒鐘才想起此戲。人生機緣真是深不可測,那時已是2002年了,二十年的感動與修練,剎時間兜到一塊兒來了,香港觀劇經驗對她的影響竟是顯隱雙線、前後交織,兩種美學特質竟在繞了一個大彎之後匯集於一身,如果沒有拜師學梅的專注,王熙鳳將只是童的影子;而梅家氣韻上身之後,學自童芷苓的王熙鳳,卻在出台一瞬間就讓觀眾看到了魏海敏自己的特質,那份穩練、沉著、大氣,儼然金門玉戶的當家少奶奶。

排戲時聽她問導演:「我闖進寧國府大鬧時,知不知道我那口子賈璉就躲在後面?」這個問題充分體現了女性心思的細膩,為了除去婚姻裡第三者而擺出大鬧姿態的妻子,最在意的是丈夫看著她撒潑時的眼光,同樣的,賈璉一把推開她奔向尤二姐時,海敏眼神裡的絕望、落寞、酸楚,令人竟對鳳姐產生一絲憐憫。女性內心細膩刻畫,是海敏自己的體驗。

王熙鳳「脫化」了魏海敏,接下來連續推出的《掛帥》《楊門女將》《昭君出塞》,繁複身段裡的穩練大方令人無法小覷,直到在新編戲《金鎖記》裡飾演曹七巧,由壓抑到變態的性格扭曲,直令人不寒而慄。我之所以想到改編這題材為京劇,是因人設戲、專為海敏量身打造的,而張愛玲筆下人物化身為現代京劇代表形象,是魏海敏獨創的。

藝術領域面向廣闊,有的人適合提出理念開創新方向,有的人善盡表演職責,魏海敏不太談理念,不倡言文化,她只本本份份做好專業演員,而她的表演讓人不得輕忽,無論傳統或創新都少不了她,能把老戲演出精髓、新戲創出典範,憑的正是精準的唱念做打,這就是「伶」的專業,「女伶」二字為書名,是魏海敏實在性格與踏實藝術內涵的貼切詮釋。

那個夜晚,我正在後台上妝,依稀還能聽見前台文武場準備的聲響。

先在自己熟悉的臉上拍了油白、油紅,描眼眉、畫口紅、戴頭套;然後,我拿起一個個晶亮髮飾,細細戴上。就在我穿上戲服、準備上台的那一刻,忽然一個念頭從腦中閃過:一會兒要唱的戲,我還不會啊!那一瞬間,我嚇出一身冷汗,焦慮與壓力鋪天捲地而來,讓我完全站不住腳。腿一軟、腳一彎,我才從床上驚醒過來。

有段時期,我常做這樣的夢。一個人站在台上,不確定下一步該往哪裡走,然後一個不小心踏空了,從高空中墜落……

演員其實是一個高壓力的工作,一旦站上了台,一切只能靠自己。觀眾看到的,都是美麗,都是繁華,卻不知道,演員肩上扛著的重量。這樣的壓力,曾經讓年輕時候的我備感艱辛。一直到我漸漸領會舞台上心無旁騖的專注力,才開始享受當一個演員的快樂----重現一個角色,讓她在我身上駐足停留、創造經典,那種自我完成的成就感,是什麼都無法比擬的。

我一直覺得自己是個幸運的人。從小學戲,就學得比別人快,在這條演出的道路上,也幾乎沒遭遇什麼挫折。以前老師們常說:「這是祖師爺賞飯吃。」我常在想,自己前幾世應該也都是從事表演藝術吧。唯有這樣幾世的修練與輪迴,才能有這一世的我。我珍惜自己的天份,真心喜愛京劇,也更願意付出努力;就是因為祖師爺的眷顧,加上自己的不懈怠,今天,我才會依然站在這裡,戰戰兢兢期待下一次演出。

在這本書中,我紀錄了自己三十年的演藝生涯,還有大半生的生命故事;除了收入從小到大的資料照片、舞台上的劇照,還寫下許多一路相伴的長輩、好友對我的鼓勵。我也將自己的收藏,包括戲服、戲鞋、頭面、首飾,透過影像紀錄下來。

出版這樣一本書對我來說,也像一次演出,完美主義的我要求每個細節都要盡善盡美。當我一張張挑選這些年來拍下的照片,角度不好的不要、扮相不好的不要,這樣極度挑剔的片刻,我彷彿看見童年初初學戲的自己,連跑龍套也要求同學們要整齊劃一。

舞台三十載,還是有些最初的堅持與夢想,沒有被年歲磨損,反而愈見清亮。

中國文化有很多傳承方式,何其有幸的,我也是其中一個載體,讓別人從我身上看見文化藝術的洪流;這些浩瀚與深厚、精緻與神妙,都不是我一個人能創造出來的,它們只是經過了我的手,為這個時代留住一些歷史的精華。

我的人生,是藝術打造而成的;我就身在傳統文化河水中,舀起一勺水,攬鏡相照。我衷心盼望,京劇能夠既傳統、又時尚,也希望你能從這本書裡,找到這樣的精彩。王安祈(國立國光劇團藝術總監、國立清華大學教授)

乍看「女伶」二字,不太喜歡,以魏海敏在藝文界的份量,這兩字好像不夠尊貴。不過,一轉念,明白了,這就是魏海敏,不以藝術家、文化人自居,本本份份盡「伶」的責任,練好四功五法,做好專業演員。「女伶」書名,實實在在反映了她對藝術的禮敬。

海敏走紅的早,十幾歲就主演《秦香蓮》、《二進宮》,「小海光」最閃亮的明星,競賽戲都以她為主,等到主演當代傳奇《慾望城國》,和吳興國攜手將台灣京劇現代化的成果推上國際舞台,更成為全球觀眾的焦點。可是站上最亮位置的魏海敏,卻一度不太想唱了,因為「我找不到進步的途徑,不知如何才能讓自己音域更寬、韻味愈醇!」當紅明星的徬徨,我們很難想像。

1982北京上海兩團聯合到香港演出,這應是文革後大陸京劇到香港的第一次大型演出,當時台灣仍戒嚴,卻有大批戲迷湧進香港,魏海敏挺著八個月身孕也飛過去了,當時她決沒有想到,這次觀摩經驗對她的影響有多大。影響分兩條路進行,直接的震撼來自梅葆玖,海敏坐在台下驚嘆:「原來戲可以這樣唱!」《鳳還巢》《別姬》自己唱過多少回了,梅葆玖舉手投足的節奏分寸,以及咬字、發音、落腔、歸韻的精準所形成的氣度,卻是前所未見的。這般的看戲經驗重新激發海敏藝術探索的信念,兩岸一開放就飛到北京拜師,跟著梅葆玖從頭開始練習發聲部位、重新尋找共鳴點,跟在梅劇團老人身邊從鑼鼓點裡找身段節奏。對一位早已走紅的演員來說,拋掉自己的過去、放空歸零重新開始,是多大的轉折?何況這個階段耗時甚長,不是三年五載能見成績的,其間還要熬過梅派戲最難過的「化繁為簡」關卡。

梅派簡易沖淡,要展現「沒有特色的特色」,要體現「蘊藏在內裡的力道」,旋律一點都不花俏,動人處全在韻味醇厚、氣韻大方,而什麼叫「大氣」?沒人能說得明白,只有內外兼修以求心領神悟。海敏這段臨摹修練期很長,那時做為觀眾的我們都很擔心,《慾望城國》的創意到哪裡去了?把自己框在梅家規範裡,追求遙不可及、無可捉摸的「大氣」,眼看著多少年過去了,眼看著台灣美學觀念、文化思潮一變再變,只有她文風不動,一次公演一齣梅派戲,繳交功課表似的,練發聲、找共鳴,急死觀眾了

她內心應該也有一分焦慮吧,有一回看她遙望著遠方,幽幽的說:「現在唱得好不好,沒人知道囉!」語調中有一絲蕭索寂寞,而不到一秒鐘,轉回身來,又意氣風發的說著:《貴妃醉酒》要高拉低唱才能顯現宮廷貴氣和人物身份

1982香港行給海敏的第二層影響要到二十年後演《王熙鳳大鬧寧國府》才體現。當梅葆玖以《別姬》《掛帥》感動觀眾時,童芷苓演的是《王熙鳳大鬧寧國府》,兩種不同的美學呈現,前者淡筆著墨、抒情寫意,後者七情六欲細膩刻畫、以寫實筆法形塑人物演繹情節,兩種審美型態同樣動人,海敏對童芷苓的演技也大為讚嘆,只是自己選擇的藝術道路是梅派,因此雖然曾拜童為師卻仍一心追求孤梅冷月。因此當我初到「國立國光劇團」建議海敏演王熙鳳時,她愣了幾秒鐘才想起此戲。人生機緣真是深不可測,那時已是2002年了,二十年的感動與修練,剎時間兜到一塊兒來了,香港觀劇經驗對她的影響竟是顯隱雙線、前後交織,兩種美學特質竟在繞了一個大彎之後匯集於一身,如果沒有拜師學梅的專注,王熙鳳將只是童的影子;而梅家氣韻上身之後,學自童芷苓的王熙鳳,卻在出台一瞬間就讓觀眾看到了魏海敏自己的特質,那份穩練、沉著、大氣,儼然金門玉戶的當家少奶奶。

排戲時聽她問導演:「我闖進寧國府大鬧時,知不知道我那口子賈璉就躲在後面?」這個問題充分體現了女性心思的細膩,為了除去婚姻裡第三者而擺出大鬧姿態的妻子,最在意的是丈夫看著她撒潑時的眼光,同樣的,賈璉一把推開她奔向尤二姐時,海敏眼神裡的絕望、落寞、酸楚,令人竟對鳳姐產生一絲憐憫。女性內心細膩刻畫,是海敏自己的體驗。

王熙鳳「脫化」了魏海敏,接下來連續推出的《掛帥》《楊門女將》《昭君出塞》,繁複身段裡的穩練大方令人無法小覷,直到在新編戲《金鎖記》裡飾演曹七巧,由壓抑到變態的性格扭曲,直令人不寒而慄。我之所以想到改編這題材為京劇,是因人設戲、專為海敏量身打造的,而張愛玲筆下人物化身為現代京劇代表形象,是魏海敏獨創的。

藝術領域面向廣闊,有的人適合提出理念開創新方向,有的人善盡表演職責,魏海敏不太談理念,不倡言文化,她只本本份份做好專業演員,而她的表演讓人不得輕忽,無論傳統或創新都少不了她,能把老戲演出精髓、新戲創出典範,憑的正是精準的唱念做打,這就是「伶」的專業,「女伶」二字為書名,是魏海敏實在性格與踏實藝術內涵的貼切詮釋。

試閱

從青衣到壞女人

「正月裡,梅花粉又白,大姑娘房裡繡鴛鴦……」

少女懷春的曹七巧,在閨房裡哼著小調,心中想著對街藥房裡的小劉,幻想自己有一天與他成家,兒女成群……

然而,夢想就只能是夢想。這不是曹七巧的人生,她沒有如此這般平凡幸福的機會;她注定要過的,是充滿狡詐、心機,華麗而蒼涼的一生。

遲暮晚年,曹七巧臥在鴉片床上抽大煙,這一生總想留住些什麼,卻也終究都是留不住的啊。鴉片床翻轉,突然讓她憶起了什麼,用已然沙啞蒼老的聲音,哼起了歌。

「正月裡,梅花粉又白,大姑娘房裡繡鴛鴦……」

幕要落下了,一陣掌聲中,我深深吸了一口氣。

還好,我不是曹七巧,我是魏海敏。

我是誰?曹七巧!

「金鎖記」是我從事表演工作30餘年,挑戰性最高的一齣戲。張愛玲筆下塑造的人物,都沒有絕對的好、也不是絕頂的壞;她彷彿在蓋樓房,用一層又一層的際遇與情緒,引領人物走到一個孤絕的境地。

演出張愛玲筆下的人物,已經是一件難事;因為所有張迷都在等著看,看演員落入文字無法轉換的陷阱裡。再加上,曹七巧更是張愛玲筆下所有人物中,性格最複雜的一個。她以低下出身的女性,對抗性別的、階級的不平等,終於學到爭奪的本領;至於那些人生中曾有過的美好與欲求,她逼迫自己遺忘或麻木,只有錢,只有永遠留在身邊的一雙兒女,才能牢牢鞏固她的世界。

剛開始排「金鎖記」時,我很難進入曹七巧的角色。這是我演過反差最大的角色,她是朵土裡開出來的花,太生活化、也太自然了,跟京劇中的角色有極大的差別;再者,她的個性太扭曲,和京劇中的青衣美學背道而馳。

因此,我花了極大的氣力進入這個角色。我必須要說,曹七巧這個女人真是太利害了,她讓我從排戲到演出,一刻不得閒地揣摩她的個性、她的行事風格----在那樣的時代、那樣不友善的環境,曹七巧如何自處?如何掙得一切?又如何將一切毀去?

在那段排戲的日子裡,我常常想像自己就是曹七巧,那句話用什麼語氣?那個動作該怎麼轉身?眼神該虛該實?抬頭該抬到什麼角度?末了,在睡前,腦海中所背頌著,還是那幾句唱腔。

眼尖的觀眾或許能發現,我設計了一個「華麗而蒼涼」的手勢----右手從左手掌中將絲巾抽開,只剩下半空中,一個什麼都握不住的左手。用這樣的隱喻,呼應張愛玲的原著,也表現曹七巧什麼都想留、卻又什麼都留不住的命運。

雖然「金鎖記」的演出十分成功,票房更是告捷,我卻在演出後不斷反省自己的表演方式,覺得還有未臻完美的地方。

曹七巧是「可憐、可愛、可惡、可恨」的女人,我覺得自己掌握了「可憐、可愛」的她,卻依然不夠「可惡、可恨」。

不過,這齣戲一定是會留下來的,將來再有機會再次演出曹七巧,我相信自己一定能掌握得更多。

這就是京劇程式化表演方式的可貴之處----藉著一次又一次的演出,讓一個角色更細緻、更紮實,也更立體。

「正月裡,梅花粉又白,大姑娘房裡繡鴛鴦……」

少女懷春的曹七巧,在閨房裡哼著小調,心中想著對街藥房裡的小劉,幻想自己有一天與他成家,兒女成群……

然而,夢想就只能是夢想。這不是曹七巧的人生,她沒有如此這般平凡幸福的機會;她注定要過的,是充滿狡詐、心機,華麗而蒼涼的一生。

遲暮晚年,曹七巧臥在鴉片床上抽大煙,這一生總想留住些什麼,卻也終究都是留不住的啊。鴉片床翻轉,突然讓她憶起了什麼,用已然沙啞蒼老的聲音,哼起了歌。

「正月裡,梅花粉又白,大姑娘房裡繡鴛鴦……」

幕要落下了,一陣掌聲中,我深深吸了一口氣。

還好,我不是曹七巧,我是魏海敏。

我是誰?曹七巧!

「金鎖記」是我從事表演工作30餘年,挑戰性最高的一齣戲。張愛玲筆下塑造的人物,都沒有絕對的好、也不是絕頂的壞;她彷彿在蓋樓房,用一層又一層的際遇與情緒,引領人物走到一個孤絕的境地。

演出張愛玲筆下的人物,已經是一件難事;因為所有張迷都在等著看,看演員落入文字無法轉換的陷阱裡。再加上,曹七巧更是張愛玲筆下所有人物中,性格最複雜的一個。她以低下出身的女性,對抗性別的、階級的不平等,終於學到爭奪的本領;至於那些人生中曾有過的美好與欲求,她逼迫自己遺忘或麻木,只有錢,只有永遠留在身邊的一雙兒女,才能牢牢鞏固她的世界。

剛開始排「金鎖記」時,我很難進入曹七巧的角色。這是我演過反差最大的角色,她是朵土裡開出來的花,太生活化、也太自然了,跟京劇中的角色有極大的差別;再者,她的個性太扭曲,和京劇中的青衣美學背道而馳。

因此,我花了極大的氣力進入這個角色。我必須要說,曹七巧這個女人真是太利害了,她讓我從排戲到演出,一刻不得閒地揣摩她的個性、她的行事風格----在那樣的時代、那樣不友善的環境,曹七巧如何自處?如何掙得一切?又如何將一切毀去?

在那段排戲的日子裡,我常常想像自己就是曹七巧,那句話用什麼語氣?那個動作該怎麼轉身?眼神該虛該實?抬頭該抬到什麼角度?末了,在睡前,腦海中所背頌著,還是那幾句唱腔。

眼尖的觀眾或許能發現,我設計了一個「華麗而蒼涼」的手勢----右手從左手掌中將絲巾抽開,只剩下半空中,一個什麼都握不住的左手。用這樣的隱喻,呼應張愛玲的原著,也表現曹七巧什麼都想留、卻又什麼都留不住的命運。

雖然「金鎖記」的演出十分成功,票房更是告捷,我卻在演出後不斷反省自己的表演方式,覺得還有未臻完美的地方。

曹七巧是「可憐、可愛、可惡、可恨」的女人,我覺得自己掌握了「可憐、可愛」的她,卻依然不夠「可惡、可恨」。

不過,這齣戲一定是會留下來的,將來再有機會再次演出曹七巧,我相信自己一定能掌握得更多。

這就是京劇程式化表演方式的可貴之處----藉著一次又一次的演出,讓一個角色更細緻、更紮實,也更立體。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價