活動訊息

內容簡介

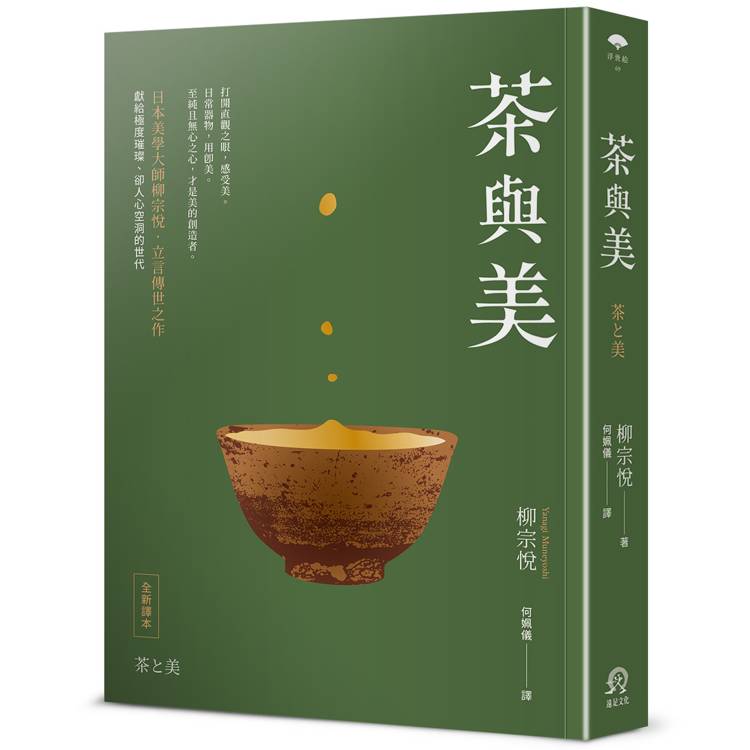

打開直觀之眼,感受美。

日常器物,用即美。

至純且無心之心,才是美的創造者。

日本民藝之父柳宗悅 跨越世紀的美學經典

全新譯本忠實重現

從平淡的器物日常,窺見永恆之美

獻給極度璀璨、卻人心空洞的世代

--------------

本書是日本著名美學大師柳宗悅關於「茶與美」這一主題的散文集,收錄柳宗悅關於茶道、茶器、美學等方面的文章。在書中,柳宗悅對「何為美,何為茶道」這一主題,進行了獨特且深刻的探討,並從多種角度論美。

柳宗悅針對「美」提出了不少獨到創見,書中更是佳句連連,宛如一道道由名家指引的美學饗宴。譬如要深入理解茶之心、美之本質,就必須近距離觸碰茶道名器,來直觀其中之美。比起有意識的茶人造作之作,他更推崇無意識的陶工無心之作,並將這種無為精神類比為禪學的「無事是貴人,但莫造作」。不只是對美的清談評價,他在書中標舉並提倡日本美的共通準則,評價古往今來的茶人,更積極對現代茶人提出了中肯且嚴肅的要求。

成書於1940年代的《茶與美》,集結了柳宗悅對「茶」與「美」這兩個議題的重要觀察與批評。柳宗悅既指引出通往美的道路,又同時對當時社會的亂象發出警語,尤其對茶聖千利休以降的茶道現況,與聞名遐邇的樂燒提出嚴厲的批判。當時茶道盛行,茶道儀軌與茶器鑑賞吸引了相當多對於茶文化有興趣的人群,然而對美的直觀的匱乏,與對茶道斷章取義的理解,讓柳宗悅深感憂慮,進而對茶道與美學的傳承提出省思。

柳宗悅跟臺灣也有深刻關係。他撰寫這本書的1940年代正值二戰末期,為了記錄受現代化與戰爭侵害而逐漸消亡的民間工藝,他展開日本各地行旅,將踏查紀錄集結為《日本民藝紀行》。1943年春天,這位民藝大師在金關丈夫與立石鐵臣的協助下,造訪了當時的殖民地臺灣。在為期三週的環島行裡,他深入田庄與部落,記錄並搜集了大量臺灣漢人與原住民的工藝品,考察結束後在臺北公會堂展出成果。他大力稱許臺灣獨特的竹器工藝,以及木器、陶器、原住民織品。他採集的照片與多篇評論,為臺灣留下了寶貴的民間歷史紀錄,更為日後顏水龍開創的臺灣工藝復興運動奠定基礎。

民藝乃人心之精華。這些源自鄉土自然、承載著時間質地與情感的常民生活用器工藝,想必也呼應了柳宗悅所建構的美學藍圖。

不論是過去、現在或未來,對於茶道美學與茶器鑒賞的論述,能超越《茶與美》的深度與格局的著作,將是鳳毛麟角。柳宗悅以獨特的直觀,直指人心的震撼,試圖喚醒日本20世紀40年代前後那個茶道極度璀璨、卻人心空洞的世代。對於21世紀紛擾困頓、尋求日常平靜之美的朋友們,本書將是一場難忘的心靈洗禮。

日常器物,用即美。

至純且無心之心,才是美的創造者。

日本民藝之父柳宗悅 跨越世紀的美學經典

全新譯本忠實重現

從平淡的器物日常,窺見永恆之美

獻給極度璀璨、卻人心空洞的世代

--------------

本書是日本著名美學大師柳宗悅關於「茶與美」這一主題的散文集,收錄柳宗悅關於茶道、茶器、美學等方面的文章。在書中,柳宗悅對「何為美,何為茶道」這一主題,進行了獨特且深刻的探討,並從多種角度論美。

柳宗悅針對「美」提出了不少獨到創見,書中更是佳句連連,宛如一道道由名家指引的美學饗宴。譬如要深入理解茶之心、美之本質,就必須近距離觸碰茶道名器,來直觀其中之美。比起有意識的茶人造作之作,他更推崇無意識的陶工無心之作,並將這種無為精神類比為禪學的「無事是貴人,但莫造作」。不只是對美的清談評價,他在書中標舉並提倡日本美的共通準則,評價古往今來的茶人,更積極對現代茶人提出了中肯且嚴肅的要求。

成書於1940年代的《茶與美》,集結了柳宗悅對「茶」與「美」這兩個議題的重要觀察與批評。柳宗悅既指引出通往美的道路,又同時對當時社會的亂象發出警語,尤其對茶聖千利休以降的茶道現況,與聞名遐邇的樂燒提出嚴厲的批判。當時茶道盛行,茶道儀軌與茶器鑑賞吸引了相當多對於茶文化有興趣的人群,然而對美的直觀的匱乏,與對茶道斷章取義的理解,讓柳宗悅深感憂慮,進而對茶道與美學的傳承提出省思。

柳宗悅跟臺灣也有深刻關係。他撰寫這本書的1940年代正值二戰末期,為了記錄受現代化與戰爭侵害而逐漸消亡的民間工藝,他展開日本各地行旅,將踏查紀錄集結為《日本民藝紀行》。1943年春天,這位民藝大師在金關丈夫與立石鐵臣的協助下,造訪了當時的殖民地臺灣。在為期三週的環島行裡,他深入田庄與部落,記錄並搜集了大量臺灣漢人與原住民的工藝品,考察結束後在臺北公會堂展出成果。他大力稱許臺灣獨特的竹器工藝,以及木器、陶器、原住民織品。他採集的照片與多篇評論,為臺灣留下了寶貴的民間歷史紀錄,更為日後顏水龍開創的臺灣工藝復興運動奠定基礎。

民藝乃人心之精華。這些源自鄉土自然、承載著時間質地與情感的常民生活用器工藝,想必也呼應了柳宗悅所建構的美學藍圖。

不論是過去、現在或未來,對於茶道美學與茶器鑒賞的論述,能超越《茶與美》的深度與格局的著作,將是鳳毛麟角。柳宗悅以獨特的直觀,直指人心的震撼,試圖喚醒日本20世紀40年代前後那個茶道極度璀璨、卻人心空洞的世代。對於21世紀紛擾困頓、尋求日常平靜之美的朋友們,本書將是一場難忘的心靈洗禮。

目錄

序言(《茶與美》初版)

陶瓷器之美

觀賞「喜左衛門井戶」

作品的下半生

關於蒐集

靜思茶道

高麗茶碗與大和茶碗

光悅論

工藝畫作

織與染

茶器

「茶」病

奇數之美

日本之眼

柳宗悅年譜

初出一覽

陶瓷器之美

觀賞「喜左衛門井戶」

作品的下半生

關於蒐集

靜思茶道

高麗茶碗與大和茶碗

光悅論

工藝畫作

織與染

茶器

「茶」病

奇數之美

日本之眼

柳宗悅年譜

初出一覽

試閱

陶瓷器之美(節錄)

讀者恐怕未曾想過,專攻宗教哲學的我竟然會談論這個題目。其實我相當鍾愛這類題材。我認為這類題材能在大家面前展現一個親近而動人的美的世界,並試圖引導大家接近這份充滿神祕的美。談論我對陶瓷器所蘊含的美有何看法與情感,未必是不妥的,因為在談論這個題目時,我自然會深入探討美的性質,這份美有著什麼樣的內涵、以何種型態表現,而我們又該如何去品味。在我提筆撰寫這篇文章時,這些想法不斷湧現於腦海。相信大家在閱讀的過程中,因這個題目而萌生的訝異之感,定會跟著消聲匿跡。既然選擇這個題目,就代表我必定能夠帶領大家進入一個前所未見的美的世界。否則,我不會這麼做的。

1

讀者平時對於陶瓷器這個東方日常生活之友,有何想法呢?正因它們在我們的日常生活中太過司空見慣,所以許多人都忽略了。更何況到了近代,這些器物所運用的技巧與展現的美顯著沉淪,可能連讓人們對其產生興趣的機會都失去了。而與大多數人相反、對其愛不釋手者,反倒被認為是玩物喪志,而備受鄙視。

然而事實並非如此。這些器物時時刻刻都蘊藏著無盡之美,而人們的忽略恰恰反映了現代生活的乏味與頹漫。要牢記,這些器物曾經是我們日常中的親友,切勿將其視為是平淡無奇的器物。日復一日,它們陪伴我們共度甘苦。每件器物都以適切的形狀、恰如其分的色彩與圖案,為我們除煩解憂。過去陶工在製作這些器物時,從未忘記將美融入其中,讓它們點綴周遭、愉悅目光、撫慰心靈。其實在日常生活當中,我們早已被這份潛移默化的美給烘得暖暖的。無奈的是,生活在這個喧囂雜沓世界的人們,還有餘裕顧及這些日常器物麼。我不時在想,如此餘裕,是寶貴時間的一部分,絕不可以金錢之力來衡量。因為真正的餘裕來自於心,而金錢無法孕育出賞美之心。唯有賞美之心,才能讓我們的生活更加豐潤充裕。

只要我們擁有一顆豐潤的心,就能夠在這個謙恭靦腆的窯藝世界裡,尋得隱匿的心靈知己。切勿以為這只不過是某種嗜好興趣而轉身離去,因為裡頭藏有不可預知的神祕與讚嘆。一旦有所感知,就能透過感受到的美,去細細體會民族情懷、時代文化、自然背景,乃至人類與美的關係。將其淪為賞玩的興趣,實則源於觀者心靈的卑微。器物本身並不膚淺。若能加以趨近,它們定能帶領我們進入一個深邃的世界。美,不正是深邃的內涵嗎?我的宗教思想無不受到這些器物的啟迪,長久以來深感其孕育而滋長。因此,對於默默陪伴在我身旁的幾項作品,我無法不對其表達感謝之情。

陶瓷器的美,更是一種「親切」的美。我們可以將這些器物當作一直默默陪伴在旁的親友。它們總是靜靜地處於屋內一角,無聲地迎接我們。人們只要隨著個人喜好,挑選適合自己的器物即可。而器物也在等待它的主人,等待被擺置在主人最鍾意的安身之處。這不正代表這些器物是為了出現在人們眼前而製作的嗎?這些沉靜的器物,內裡必定蘊藏了與其外在相符的情感,我毫不懷疑那就是愛。它們的形姿是如此優美,而且這份美還孕育出心靈之美。就像個容色秀麗的戀人,默默不懈地撫慰著我們疲憊的心靈,時刻都將主人掛在心上。陶瓷器的美是永恆不變的。不,應該說,它們的美是與日俱增的。我們絕對不可忘卻這份愛。當它們的形姿吸引目光時,總讓人情不自禁地伸手輕撫。而珍惜陶瓷器的人,必定會伸出雙手將其捧起。當我們低頭注視它們的同時,它們似乎也在渴求著我們溫暖的雙手碰觸。對器物而言,人類的手想必與母親的懷抱一樣溫暖。世上應該是找不到無人憐愛的陶瓷器吧。倘若有,要麼是用冰冷的雙手製作的,不然就是遭受冷漠的眼神對待。

從陶瓷器感受到的愛,令人不禁思索陶工在捏塑的過程當中,究竟投注了多少感情在內。我時常想像一位陶工毫無雜念、將他誠摯的心盡數投注在眼前那只陶壺的光景。試著想想看陶壺在製作的那瞬間,這個世界裡只剩下陶壺與陶工。不,應該說在他心無旁念的製作當下,陶壺賦予了陶工生命,陶工亦將生命注入陶壺,彼此之間的愛相知相通。流淌的這份情愛,讓美渾然天成。讀者可曾讀過陶工的傳記?字裡行間所舉的例子,往往可以看出他們是如何為美奉獻一生。儘管飽嘗考驗、數度失敗,卻依舊鼓起勇氣,甚至將家庭拋諸腦後、散盡私財,全心全意投入其中。如此身影,深刻我心。讀者是否曾想過,當窯爐裡不曾熄滅的窯火尚未將陶土燒製成形時,陶工早已為了添購薪柴而再無餘裕,到最後只能拆屋為薪的困境嗎?如此出色的作品,正是在他們屢次忘我投入、窮盡心力的過程中誕生的。他們是真正投身於所愛之物的製作者,世人豈能以冷漠之眼,忽視這些作品中澎湃的熱情?無愛則無美。陶瓷器之美,亦因愛的灌注而生生不息。器物是實用之物,但若認為能單憑功利之念去燒製,那就錯了。真正的器物必須同時兼具美觀。當陶工以超越功利之愛充滿胸懷,便能造出優秀的傑作。真正賞心悅目的作品,是在他們全心投入製作時誕生的。倘若只是為了功利而製,就會陷於醜陋。當製作者心無雜念時,器物和心也會接納這份美。渾然忘我的那一剎那,就是抵達美的那一刻。近代窯藝那令人生畏的醜陋,皆是功利薰心展現在物質上的後果。切莫將陶瓷器視作平淡無奇之器物。它們所展現的是心,飽含愛意的心,平易近人而滿溢著美的心。

讀者必須深思這些美是如何誕生的。陶瓷器的內涵,往往超越了冰冷的科學與機械式操作,因為美會不時地追求回歸自然。即便在今日,想要燒製出美麗的陶瓷器,還是得靠天然的薪柴才行,因為人為控制的熱能並無法讓器物散發出從薪柴中得到的那份柔和韻味。即使是用來塑形的轆轤,也依舊尋求人們以運用自如的手腳來操作,因為機械的單調動作無法生成優美的形態。要讓釉藥的美觀效果毫不保留地展現,也是得靠人們那毫無規則、緩緩游移的雙手才行。單調規律的動作是無法創造美麗曲線的。不管是陶石、陶土還是釉色,都必須取自大自然才行。近代化學製造的人工色料之醜陋,眾所周知。即使在朝鮮,甚至支那(註:作者用詞,即中國),依舊可以看到在轉動時劇烈搖晃的轆轤,但自古以來這樣的工具反而能造出毫不做作的自然美。科學構築規則,而藝術追求自由。古人不懂化學,創造出來的作品卻美不勝收;近代人們雖有化學,卻又缺乏藝術。儘管人們夜以繼日,不斷鑽研製陶技術,但化學依舊無法充分創造出美的傑作。我無意責難今日科學尚處於未完成的狀態,然而科學家必須虛懷若谷,體認科學並非萬能。科學的相對論,無法觸犯追求終極之美的藝術世界。科學必須服從並侍奉於美才行。當機械反過來控制心靈時,藝術將永久遠離我們。規則本身固然是一種美,但站在藝術的觀點來看,不規則才是美的關鍵要素。而所謂的絕美,莫過於將這些要素融洽協調地合而為一的境界。不規則中的規則,是極致之美。如此念頭,時常縈繞我心。缺乏不規則的規則,終將流於刻板。但欠缺規則的不規則,也只不過是一場紊亂罷了(支那與朝鮮的陶瓷器之所以如此扣人心弦,就是因為這些器物在不規則之中展現了規則,看似尚未完成,卻又透露出一股完美無瑕的氣息。無奈日本多數的作品總是過於講究完美,往往失去蓬勃生氣)。

2

接下來,我想請讀者把焦點放在形成陶瓷器之美的各種要素上。窯藝也是一種會霸占空間的雕塑藝術,必須具備容積與深度,展現立體感。無需贅言,在窯藝當中,塑造美最基本的條件莫過於「形體」之美。若是造型單薄貧瘠,於利、於美,都稱不上是佳器。飽滿渾圓的曲線、尖銳俐落的邊角,以及莊嚴優雅的瓶身,這些皆是形體變化所帶來的美。陶瓷器裡不可或缺的安定特質,同樣得自於形。形,往往是讓美更加扎實莊嚴的基礎。而在這點上格外傑出的,莫過於支那的作品。就形而言,該民族的作品最為豐富,地位無可動搖。支那陶瓷器所展現的形體之美,讓人聯想到莊嚴的大地之美。這個強大民族的心靈所依託的既非色彩,亦非線條,而是具有容量的「形體」。正如重視土地的支那民族宗教儒教,安穩佇立於地的形態,就是該民族所追求的美。這份堪稱端嚴莊重、強硬堅實或莊嚴肅穆的堅毅之美,都是因形而生的美。

大家可曾親眼見過在那不停轉動的轆轤上,經過陶工的巧手,漸漸整塑成形的陶土?這神祕的一幕與其說是手,不如說是心的作為。那一刻,陶工真切地感受到什麼才是真正的創造。美的顯現是神奇的。心的作為也是微妙的。形體上極其細微的變化,就能夠劃分出美與醜。形狀優美,就是真正的創造。卑劣之心是無法造出豐潤之形的。所謂水形從器,器形從心。我深深地覺得,這群該稱為大地之子、強大的支那民族,正是將形體優美的器物擺置在這片嚴峻大地上的創造者。

占據立體世界的窯藝,也算是一種雕刻,我總認為應可從中找出雕刻的法則。陶瓷器所展現的美麗形體,不正是一種來自人體的暗示嗎?只要遵循人體所藏的自然法則,器物就能展現出毫不做作的自然之美。大家不妨閉眼想像一支花瓶。微微向上舒展的開口代表頭部,隨時可見秀麗的臉龐,偶爾還能看到輕貼在旁的耳朵。接續在下的狹窄處是頸部,線條與人體一樣,相當優美。從臉龐滑過頸部、延續到肩膀的這段線條,令人聯想起人體的自然身姿。接著是作為器物主要部位的軀體,通常附有飽滿健壯的血肉。少了血肉,器物就會難以自立。我們的肉體亦是如此。不要忘記,陶工有時還會在器物雙肩添上把手,再捏塑一只可讓器物牢牢站立的圈足為腳。好的圈足可讓器物安立於地。我的這種看法並非牽強附會。此種情況就好比人類在佇立時必須遵循穩定的法則,花瓶也是遵照如此法則,在這個空間裡守持安定之位,展現平穩之美。此外,器物的表面還常讓我聯想到人的肌膚。一只壺是一尊軀幹。如此聯想,我就更為貼近這份美的神祕,因為器物之中亦流動著栩栩如生的人體姿態。

接下來要談的是構成陶瓷器的兩個基本要素。一個是「材質」,一個是「釉藥」。

材質是陶瓷器的骨架,也是血肉,一般分為瓷土與陶土。前者瓷器質地呈現半透明,後者陶器質地則不透明。各式各樣的陶瓷器,都是靠這兩種材質的其中一種或相互結合變化而生成。堅硬或柔軟、銳利或溫潤的對立,關鍵都在於材質。喜歡嚴謹清晰、堅固耐用、雍容華貴感覺的人,多半會選擇瓷器;而想找尋風情韻味、樸實溫和、雅趣盎然氣氛的人,應該會愛上陶器。兩種器物帶給我們截然不同的感受。一個是石頭的堅實,一個是泥土的柔軟。如此對照,就好比明代的瓷器與日本的樂燒。 生活在氣候變化劇烈環境的大陸民族,會利用久遠堅實的瓷土與烈火的高溫,製作出清晰銳利的瓷器;而歷史尚淺、樂天知命的島國民族,則是利用柔軟溫潤的黏土與沉靜的溫熱,製作出樸實穩定的陶器。大自然往往是該民族的藝術之母。文化登峰造極、一切臻至協調之美的宋代,將陶與瓷合而為一。那個時代的人們通常會摻用石材與陶土,將剛與柔這兩種極端特質加以融匯,終至合而為一。讓人深刻體會到,是大自然絕妙的協調,成就了文化的深厚底蘊。

既然提到了材質,就不能不談釉藥。器物要上釉藥,方能妝點全身。藉由時而透明如清水、時而茫茫如晨霧的釉面,器物就能在眾人面前展現優美的胴體。唯有這般膚面瑩潤,方能為陶瓷器的美添上最後一道讓人回味無窮的風情。釉藥所帶來的透明、半透明,甚至不透明的效果,讓器物的表面更加透亮,有時甚至散發出一股沉穩氣息。就連乍看之下大同小異的玻璃釉面,也同樣變化萬千。讀者應該從未想過,這種玻璃質地其實是來自草木的灰燼。已經了無生機的灰燼在炎炎火焰之下化為玻璃樣態重生,卻依舊保有草木原有的特性,並賦予器物各式各樣的型態。如此饒富趣味,讓人體會到陶瓷器的美不光是靠人來創造,大自然也是美的守護者。

既然談到堪稱器物肌膚的釉藥,我想再為定會顯現於此的「釉面」之美添上幾句話,這是創造器物之美的重要元素。在光線投射下,不管是帶給人鮮明銳利、還是溫潤柔和的感覺,這都是源於釉面的變化。我常常從中感受到人類脈搏的躍動。切勿將這些陶瓷器視為冷若冰霜的器物,因為表面底下的內裡竄流著血脈,保留著體溫。見到出色作品時,我總忍不住伸手撫摸,釉面也總渴望著手的溫暖觸覺。就像那出色的茶器,不也一直等待著我們用嘴唇輕觸、溫柔地捧在手心嗎?正因此,我不能忽視陶工在創作過程中對使用者感官的深刻體察與投入。

釉面之美帶給我們的不只是觸覺。只要適切地與光結合,釉面的美在視覺上會更加顯而易見,攫取我們的目光。因此用心之人在挑選器物擺放位置時需格外謹慎,畢竟釉面對光的感覺很敏銳。沉穩的器物應置於安詳的光線下,讓人平心靜氣,品味沉寂之美。倘若沿著器物形體展露出的是強勁有致的釉面,就不可以放在光線黯淡之處,因為釉面會藉由陰影之美,讓器物脈絡更加分明。

與釉面息息相關的各種性質,可以是形體、材質,也可以是釉藥,不過陶瓷器美麗與否,最大關鍵在於燒製方法。釉面的祕密實際上源於釉藥的熔合。在製陶所有技法當中,最為神祕難解的,恐怕是燒製器物的火候性質。除了熱度的高低,火力流通的強弱、火焰與煙霧的多寡、時間的長短、燃料的材質與各種不可預知的因素,這些都共同決定了器物的美醜,尤其是「氧化焰 」與「還原焰 」這兩者的區別,更是左右了釉面與顏色的性質。簡單來說,宋窯與高麗窯屬於後者,明窯則屬於前者。多數陶瓷器的美都是靠這兩者顯現出來的。煙霧使器物沉靜,而火焰使其更加明澈。還原燒成讓美內斂沉穩,氧化燒成讓美外顯無遺。但在燒到尚未殆盡亦未殘留、這種「不來不去」的情況下,釉面反而能體現最為深層的神祕。而除了釉面,釉色的美醜同樣取決於溫度的高低。

接下來該談談「色彩」之美。陶瓷器的色彩也必須展現出美。過去利用一些特殊材質與釉藥展現出無比美麗色彩的,當屬白瓷與青瓷。我認為這是瓷器色彩的頂峰。當中深得我心的,是「天目釉」的黑與「柿釉」的褐。這些單純拘謹的色調,展現出最令人驚艷的美。切勿以為黑與白僅僅二色之分,更別天真地以為它們單調又匱乏。提到白,就有純白、粉白、青白與灰白,每一種白都展現出不同的心靈世界。倘若能夠闡明這些至純色彩的神祕,人們恐怕就不會想再去奢求更多色彩了。隨著對美的追求逐步精進,人們的心靈終將回歸到這些至純之色。只可惜上好的白與黑不易獲得,因為那並非單一之色,而是最為深奧的原色世界,幾乎囊括了所有顏色。它們有著質樸之美。

談及陶瓷器顏料,人們常聯想到吳須色,也就是「染付」的藍。支那人給它起了個「青花」的巧名。如同明代的傳統吳須色,這是註定要與瓷器永生相伴的色彩。它給人一種完全源自自然元素的感覺,越接近自然,展現出來的美就越清澈湛明。燒製時受煙霧影響,呈色蘊藏於內,讓美感更加深邃。至於太過艷麗的化學藍,反而會奪走陶瓷器的自然美。儘管十分純粹,但那畢竟是人為調製的色彩,並非使用天然原料,充其量只能算是雜色。呈現於陶瓷器上的美感為何淡薄,就是因為缺乏自然的加護。除了吳須色,鐵砂與辰砂的顏色亦深得我心。前者讓美更加醒目,後者讓美更加嫵媚。因此鐵砂適合豪邁奔放之性,辰砂則為器物添上嫵媚動人之韻。

不過,當陶瓷器演進至五彩中的「赤繪」時,其豐富多變的色彩,展現的婉麗秀美可謂無與倫比。喜歡絢爛之美的人,一定會對赤繪這個顏色難以忘懷。色彩的運用往往會加入繪畫元素,支那在漆繪這方面依舊獨占鰲頭,他們個個都能夠利用這銳利且莊重的瑰麗色彩造出佳作。但若提及能讓人動容的優雅、秀麗及愉悅之美,恐怕還是非日本色彩莫屬。這個島國再次以溫潤自然的色彩為陶瓷器添上漆繪,就像是在綾羅綢緞上點綴美麗的色彩,因此人們以「錦手」稱之。儘管強調色彩可以展現出雍容華貴之美,但是逾分的話,反而會失去強勁力道與蓬勃朝氣,可見華麗之物往往難以流傳永久。日本的赤繪以古九谷 的品質最為出色。

既然提及色彩,勢必得談談「紋樣」。這並非陶瓷器的必備要素,不過要留意,紋樣通常能增添美感。具有立體性質的窯藝算是一種雕刻,若再加上紋樣,定義上就會更加貼近繪畫,讓器物變得更美。從古至今,隨著時代變遷,紋樣日趨複雜,色彩也日漸濃厚,但其所展現的美卻反而越顯失色。切勿為樸實的紋樣恣意增添繁雜的畫風。因為就性質來講,紋樣必須具備裝飾性價值。正統的裝飾藝術,通常只具備象徵意味。而象徵並非敘述。那些繁瑣而無益的寫實紋樣,只會埋葬充滿暗示意味的隱匿之美。若想讓心沉浸在美的世界裡,用兩三道簡單筆調畫出的紋樣便已足夠。就好比繪畫的基礎在於素描,紋樣最為動人的時刻,便是散發素描般的生氣活力之際。複雜的圖案裡難見卓越的紋樣,而與大自然交情匪淺的古代作品,通常也只見簡潔俐落的紋樣。例如宋朝白瓷青瓷中常見的梳痕印紋,既未借助任何色彩,也幾乎未描繪明確的形象,這才是紋樣中的紋樣。在講求自由生動的象徵美當中,很難找到足以超越宋瓷的紋樣。那些豪邁奔放的刷痕,可說是寄託於自然的紋樣。古人透過單純的紋樣來加深器物的美,近代人則以複雜的紋樣掩蓋器物的美。我常可見到只要去掉紋樣就會很美的器物。那些沒沒無聞的人所做的平凡器物上,反而能看到卓越的紋樣,這應當是那些製作者心中未帶畫工意識、率直運筆而成的。另外,傳統紋樣也常發現出色的筆跡。這大概也並非刻意而成,純為隨意運筆之作。而日本知名的陶工當中,最懂得紋樣想要傳遞的含義、同時又能夠繪出豐厚紋樣的,有穎川與第一代的乾山。出自他們筆觸下的紋樣,充滿了自由奔放的氣息。

接下來的焦點,是「線條」之美。或許無法脫離形體的輪廓與紋樣來單獨探討線條,但是在我心中,朝鮮陶瓷器所呈現的線條卻具有獨立的意味。這個民族並不將心靈之美寄託在格調莊嚴的形體或亮麗討喜的色彩上。唯有細長的器身線條,才能夠將他們的思緒表露無遺。那些訴說般的線條,隱含著難以言喻的情愫。這些陶瓷器與其說是具體的形體,不如說是更接近於流動的曲線。這些器物並不是佇立在大地上休息,而是展現出擺脫無情大地、嚮往蒼穹的姿態。那些綿延不斷的線條,究竟在訴說什麼?它們娓娓道出了孤寂的美,以嚮往之心牽引出我們的淚珠。這些善用線條的器物,充滿了情。

姑且將這些關於美的要素擱在一旁,因為器物還有一項極為重要的成分與美息息相關,那就是「觸致」所帶來的美。當器物將命運寄託於轆轤時,來自指尖的觸致敏銳運轉,將人的感受切實留存於器物上頭。茶器這類重視賞玩之物,尤為重視觸致的保存。不借助轆轤的力量製作器物時更是如此,陶瓷器是觸覺的藝術,而這樣的觸致,還可以進一步透過「削製」來增添幾道新的風韻。器物接觸到刀鋒後,往往會散發出一股自在放蕩的雅致。優秀的陶工不會抹煞這份大自然賦予的觸致之美,出色的器物表面也會保留這樣的觸致。不,器物之所以如此美麗動人,就是因為保留了這份觸致。那些過度修飾、光滑無瑕的器物,往往喪失了生命的靈動。我從「灌模」這種手法當中觀察到來自大自然的溫和觸致,而茶人通常也會試圖在圈足內側探索隱匿於茶器底部的觸致之美。

不管是紋樣還是線條,都必須透過好的觸致才能夠展現。運筆時要行雲流水,自在遊走,美的境界便能昇華為自然之美。這並非刻意造作之美,而是渾然天成、充滿生命力的自然之美。好的觸致會散發出大自然的微妙靈光。一旦錯過,美就不會重回陶工手上。因此運用技巧時絕不可猶豫,稍有疑慮,美就會從器物上被奪去。若是重做兩三次、不斷切削,等於是宣判器物之美的死刑。因此,出色的陶工總是不會錯過這股微妙靈光。當一切交由自然、把技法拋諸腦後之際,美早已掌握在他們手中。

通過上述這幾種性質後,整體的「韻味」將決定陶瓷器的命運是美或醜。這是一種言語難以表述之味。無論技巧有多先進,形態與釉藥有多美麗,若失去韻味,只會徒留遺憾。文雅沉著、深邃溫潤,這些全都是隱藏在後的韻味所生出的感受。韻味,是潛藏在內之味。美若裸露於外,就會索然無味;美若蘊藏於內,就可餘韻繞樑。「韻味」就是一種「內涵」。越往深處,感受的美就會愈趨強烈,韻味之泉方能無窮無盡。好的韻味往往讓人回味無窮,不覺厭膩。那是就算疾速奔跑、也捕捉不到的無限暗示。韻味,是一種象徵性的美。將美表露於形的器物,實則枯燥乏味,只不過是種流於表面宣示的美。好的韻味,指的應該是「潛藏於內的韻味」,只要美潛藏得越深,韻味就攀升得越高。這種極致的匿藏之美,人們習慣用「素雅」一詞來稱呼。其實所有韻味到頭來,不都終究會回歸到素雅嗎?素雅,是一種玄奧之美。套用一句出自老子的精妙絕倫之語,那就是「玄之又玄」。玄,是一個隱匿又充滿密意的世界。而素雅,就是玄之美(簡單來說,就是一種將美隱藏於內的手法。就火焰來講,氧化焰與還原焰需交錯運用;就火候來講,與其焮天鑠地,不如微微文火;就顏色來講,與其繽紛絢爛,不如謙恭單調;就釉藥來講,與其晶瑩剔透,不如稍許幽暗;就材質來講,與其堅若磐石,不如柔若泥土;就紋樣來講,與其紋路細膩,不如線條簡略;就形狀來講,與其錯綜複雜,不如俐落簡單;就釉面來講,與其光滑亮麗,不如色澤內斂,方能充分展現器物的韻味)。

形之器即心之器。簡而言之,密意總會回歸到陶工的內心。至於素雅韻味,則來自素雅之心。陶工在燒製作品時會自我懺悔。心若是乾涸枯澀,韻味就無從孕育。心若是膚淺低俗,做出的器物就會缺乏深度。就像僧侶在踏入宗門前,需先爬上洗罪石階;而陶工在進入美的宮殿前,也要先淨化心靈。勿將器物視為平凡之物,因為那並不是有形之物,而是無形之心。在看得見的外形之下,滿溢著看不見的心;或者說,那是無形之心的外在顯現。陶瓷器雖為器物,卻不冰冷,它們擁有一顆可以呼吸跳動的心,是可以溫暖心窩的器物。默然中傳來了窸窣人聲,以及大自然的呢喃聲。器物的深邃,便是人類的深邃,是性情的純粹。持有器物的主人必須擁有豐富真實的生活,才能醞釀出富有內涵的作品。或是透過與古人一樣寄情自然、真誠不諱的心,方能讓無窮無盡的韻味融入器物之中。

在大自然的守護下,美得以永恆不滅。若對自然失去信仰,就難以創造出觸動人心的器物。唯有在萬物協調的自然環境之下,自我才能存活,美才能存續。委身於自然,就是代表要靠大自然的力量活下去。自我奉獻給大自然的那一刻,就是大自然降臨己身之際。出色的陶工對自然往往虔誠以對,若是稍有疑慮,只會褻瀆自然。對宗教家而言,懷疑令人生畏;對陶工而言,猶豫導致毀滅。少了對自然的這份信仰,或者未將自身委託於自然,陶工要如何隨心運筆,在器物上繪出紋樣呢?醜陋的線條往往充滿猶豫與畏縮。陶工的筆觸之所以能充滿生機,正因其與自然相融。違背自然,任意妄為的話,只會筆觸凝滯無神。過度運用技巧往往會奪走器物散發的生氣活力,因為這些技巧都是矯揉之為。不過超越造作,結合自然的那一刻,美反而會瞬間現身。可見觸動人心的紋樣往往出於無心的自然筆觸。深思熟慮的人都只愛如同嬰兒般自然純潔的心。因此不得其門踏入無我境界的人,是無法成為一位出色的陶工的。並不是只有宗教家才能夠依靠信仰而活,陶工之作也要展現信仰。而所有的醜陋,無一不是疑念的影子。

讀者恐怕未曾想過,專攻宗教哲學的我竟然會談論這個題目。其實我相當鍾愛這類題材。我認為這類題材能在大家面前展現一個親近而動人的美的世界,並試圖引導大家接近這份充滿神祕的美。談論我對陶瓷器所蘊含的美有何看法與情感,未必是不妥的,因為在談論這個題目時,我自然會深入探討美的性質,這份美有著什麼樣的內涵、以何種型態表現,而我們又該如何去品味。在我提筆撰寫這篇文章時,這些想法不斷湧現於腦海。相信大家在閱讀的過程中,因這個題目而萌生的訝異之感,定會跟著消聲匿跡。既然選擇這個題目,就代表我必定能夠帶領大家進入一個前所未見的美的世界。否則,我不會這麼做的。

1

讀者平時對於陶瓷器這個東方日常生活之友,有何想法呢?正因它們在我們的日常生活中太過司空見慣,所以許多人都忽略了。更何況到了近代,這些器物所運用的技巧與展現的美顯著沉淪,可能連讓人們對其產生興趣的機會都失去了。而與大多數人相反、對其愛不釋手者,反倒被認為是玩物喪志,而備受鄙視。

然而事實並非如此。這些器物時時刻刻都蘊藏著無盡之美,而人們的忽略恰恰反映了現代生活的乏味與頹漫。要牢記,這些器物曾經是我們日常中的親友,切勿將其視為是平淡無奇的器物。日復一日,它們陪伴我們共度甘苦。每件器物都以適切的形狀、恰如其分的色彩與圖案,為我們除煩解憂。過去陶工在製作這些器物時,從未忘記將美融入其中,讓它們點綴周遭、愉悅目光、撫慰心靈。其實在日常生活當中,我們早已被這份潛移默化的美給烘得暖暖的。無奈的是,生活在這個喧囂雜沓世界的人們,還有餘裕顧及這些日常器物麼。我不時在想,如此餘裕,是寶貴時間的一部分,絕不可以金錢之力來衡量。因為真正的餘裕來自於心,而金錢無法孕育出賞美之心。唯有賞美之心,才能讓我們的生活更加豐潤充裕。

只要我們擁有一顆豐潤的心,就能夠在這個謙恭靦腆的窯藝世界裡,尋得隱匿的心靈知己。切勿以為這只不過是某種嗜好興趣而轉身離去,因為裡頭藏有不可預知的神祕與讚嘆。一旦有所感知,就能透過感受到的美,去細細體會民族情懷、時代文化、自然背景,乃至人類與美的關係。將其淪為賞玩的興趣,實則源於觀者心靈的卑微。器物本身並不膚淺。若能加以趨近,它們定能帶領我們進入一個深邃的世界。美,不正是深邃的內涵嗎?我的宗教思想無不受到這些器物的啟迪,長久以來深感其孕育而滋長。因此,對於默默陪伴在我身旁的幾項作品,我無法不對其表達感謝之情。

陶瓷器的美,更是一種「親切」的美。我們可以將這些器物當作一直默默陪伴在旁的親友。它們總是靜靜地處於屋內一角,無聲地迎接我們。人們只要隨著個人喜好,挑選適合自己的器物即可。而器物也在等待它的主人,等待被擺置在主人最鍾意的安身之處。這不正代表這些器物是為了出現在人們眼前而製作的嗎?這些沉靜的器物,內裡必定蘊藏了與其外在相符的情感,我毫不懷疑那就是愛。它們的形姿是如此優美,而且這份美還孕育出心靈之美。就像個容色秀麗的戀人,默默不懈地撫慰著我們疲憊的心靈,時刻都將主人掛在心上。陶瓷器的美是永恆不變的。不,應該說,它們的美是與日俱增的。我們絕對不可忘卻這份愛。當它們的形姿吸引目光時,總讓人情不自禁地伸手輕撫。而珍惜陶瓷器的人,必定會伸出雙手將其捧起。當我們低頭注視它們的同時,它們似乎也在渴求著我們溫暖的雙手碰觸。對器物而言,人類的手想必與母親的懷抱一樣溫暖。世上應該是找不到無人憐愛的陶瓷器吧。倘若有,要麼是用冰冷的雙手製作的,不然就是遭受冷漠的眼神對待。

從陶瓷器感受到的愛,令人不禁思索陶工在捏塑的過程當中,究竟投注了多少感情在內。我時常想像一位陶工毫無雜念、將他誠摯的心盡數投注在眼前那只陶壺的光景。試著想想看陶壺在製作的那瞬間,這個世界裡只剩下陶壺與陶工。不,應該說在他心無旁念的製作當下,陶壺賦予了陶工生命,陶工亦將生命注入陶壺,彼此之間的愛相知相通。流淌的這份情愛,讓美渾然天成。讀者可曾讀過陶工的傳記?字裡行間所舉的例子,往往可以看出他們是如何為美奉獻一生。儘管飽嘗考驗、數度失敗,卻依舊鼓起勇氣,甚至將家庭拋諸腦後、散盡私財,全心全意投入其中。如此身影,深刻我心。讀者是否曾想過,當窯爐裡不曾熄滅的窯火尚未將陶土燒製成形時,陶工早已為了添購薪柴而再無餘裕,到最後只能拆屋為薪的困境嗎?如此出色的作品,正是在他們屢次忘我投入、窮盡心力的過程中誕生的。他們是真正投身於所愛之物的製作者,世人豈能以冷漠之眼,忽視這些作品中澎湃的熱情?無愛則無美。陶瓷器之美,亦因愛的灌注而生生不息。器物是實用之物,但若認為能單憑功利之念去燒製,那就錯了。真正的器物必須同時兼具美觀。當陶工以超越功利之愛充滿胸懷,便能造出優秀的傑作。真正賞心悅目的作品,是在他們全心投入製作時誕生的。倘若只是為了功利而製,就會陷於醜陋。當製作者心無雜念時,器物和心也會接納這份美。渾然忘我的那一剎那,就是抵達美的那一刻。近代窯藝那令人生畏的醜陋,皆是功利薰心展現在物質上的後果。切莫將陶瓷器視作平淡無奇之器物。它們所展現的是心,飽含愛意的心,平易近人而滿溢著美的心。

讀者必須深思這些美是如何誕生的。陶瓷器的內涵,往往超越了冰冷的科學與機械式操作,因為美會不時地追求回歸自然。即便在今日,想要燒製出美麗的陶瓷器,還是得靠天然的薪柴才行,因為人為控制的熱能並無法讓器物散發出從薪柴中得到的那份柔和韻味。即使是用來塑形的轆轤,也依舊尋求人們以運用自如的手腳來操作,因為機械的單調動作無法生成優美的形態。要讓釉藥的美觀效果毫不保留地展現,也是得靠人們那毫無規則、緩緩游移的雙手才行。單調規律的動作是無法創造美麗曲線的。不管是陶石、陶土還是釉色,都必須取自大自然才行。近代化學製造的人工色料之醜陋,眾所周知。即使在朝鮮,甚至支那(註:作者用詞,即中國),依舊可以看到在轉動時劇烈搖晃的轆轤,但自古以來這樣的工具反而能造出毫不做作的自然美。科學構築規則,而藝術追求自由。古人不懂化學,創造出來的作品卻美不勝收;近代人們雖有化學,卻又缺乏藝術。儘管人們夜以繼日,不斷鑽研製陶技術,但化學依舊無法充分創造出美的傑作。我無意責難今日科學尚處於未完成的狀態,然而科學家必須虛懷若谷,體認科學並非萬能。科學的相對論,無法觸犯追求終極之美的藝術世界。科學必須服從並侍奉於美才行。當機械反過來控制心靈時,藝術將永久遠離我們。規則本身固然是一種美,但站在藝術的觀點來看,不規則才是美的關鍵要素。而所謂的絕美,莫過於將這些要素融洽協調地合而為一的境界。不規則中的規則,是極致之美。如此念頭,時常縈繞我心。缺乏不規則的規則,終將流於刻板。但欠缺規則的不規則,也只不過是一場紊亂罷了(支那與朝鮮的陶瓷器之所以如此扣人心弦,就是因為這些器物在不規則之中展現了規則,看似尚未完成,卻又透露出一股完美無瑕的氣息。無奈日本多數的作品總是過於講究完美,往往失去蓬勃生氣)。

2

接下來,我想請讀者把焦點放在形成陶瓷器之美的各種要素上。窯藝也是一種會霸占空間的雕塑藝術,必須具備容積與深度,展現立體感。無需贅言,在窯藝當中,塑造美最基本的條件莫過於「形體」之美。若是造型單薄貧瘠,於利、於美,都稱不上是佳器。飽滿渾圓的曲線、尖銳俐落的邊角,以及莊嚴優雅的瓶身,這些皆是形體變化所帶來的美。陶瓷器裡不可或缺的安定特質,同樣得自於形。形,往往是讓美更加扎實莊嚴的基礎。而在這點上格外傑出的,莫過於支那的作品。就形而言,該民族的作品最為豐富,地位無可動搖。支那陶瓷器所展現的形體之美,讓人聯想到莊嚴的大地之美。這個強大民族的心靈所依託的既非色彩,亦非線條,而是具有容量的「形體」。正如重視土地的支那民族宗教儒教,安穩佇立於地的形態,就是該民族所追求的美。這份堪稱端嚴莊重、強硬堅實或莊嚴肅穆的堅毅之美,都是因形而生的美。

大家可曾親眼見過在那不停轉動的轆轤上,經過陶工的巧手,漸漸整塑成形的陶土?這神祕的一幕與其說是手,不如說是心的作為。那一刻,陶工真切地感受到什麼才是真正的創造。美的顯現是神奇的。心的作為也是微妙的。形體上極其細微的變化,就能夠劃分出美與醜。形狀優美,就是真正的創造。卑劣之心是無法造出豐潤之形的。所謂水形從器,器形從心。我深深地覺得,這群該稱為大地之子、強大的支那民族,正是將形體優美的器物擺置在這片嚴峻大地上的創造者。

占據立體世界的窯藝,也算是一種雕刻,我總認為應可從中找出雕刻的法則。陶瓷器所展現的美麗形體,不正是一種來自人體的暗示嗎?只要遵循人體所藏的自然法則,器物就能展現出毫不做作的自然之美。大家不妨閉眼想像一支花瓶。微微向上舒展的開口代表頭部,隨時可見秀麗的臉龐,偶爾還能看到輕貼在旁的耳朵。接續在下的狹窄處是頸部,線條與人體一樣,相當優美。從臉龐滑過頸部、延續到肩膀的這段線條,令人聯想起人體的自然身姿。接著是作為器物主要部位的軀體,通常附有飽滿健壯的血肉。少了血肉,器物就會難以自立。我們的肉體亦是如此。不要忘記,陶工有時還會在器物雙肩添上把手,再捏塑一只可讓器物牢牢站立的圈足為腳。好的圈足可讓器物安立於地。我的這種看法並非牽強附會。此種情況就好比人類在佇立時必須遵循穩定的法則,花瓶也是遵照如此法則,在這個空間裡守持安定之位,展現平穩之美。此外,器物的表面還常讓我聯想到人的肌膚。一只壺是一尊軀幹。如此聯想,我就更為貼近這份美的神祕,因為器物之中亦流動著栩栩如生的人體姿態。

接下來要談的是構成陶瓷器的兩個基本要素。一個是「材質」,一個是「釉藥」。

材質是陶瓷器的骨架,也是血肉,一般分為瓷土與陶土。前者瓷器質地呈現半透明,後者陶器質地則不透明。各式各樣的陶瓷器,都是靠這兩種材質的其中一種或相互結合變化而生成。堅硬或柔軟、銳利或溫潤的對立,關鍵都在於材質。喜歡嚴謹清晰、堅固耐用、雍容華貴感覺的人,多半會選擇瓷器;而想找尋風情韻味、樸實溫和、雅趣盎然氣氛的人,應該會愛上陶器。兩種器物帶給我們截然不同的感受。一個是石頭的堅實,一個是泥土的柔軟。如此對照,就好比明代的瓷器與日本的樂燒。 生活在氣候變化劇烈環境的大陸民族,會利用久遠堅實的瓷土與烈火的高溫,製作出清晰銳利的瓷器;而歷史尚淺、樂天知命的島國民族,則是利用柔軟溫潤的黏土與沉靜的溫熱,製作出樸實穩定的陶器。大自然往往是該民族的藝術之母。文化登峰造極、一切臻至協調之美的宋代,將陶與瓷合而為一。那個時代的人們通常會摻用石材與陶土,將剛與柔這兩種極端特質加以融匯,終至合而為一。讓人深刻體會到,是大自然絕妙的協調,成就了文化的深厚底蘊。

既然提到了材質,就不能不談釉藥。器物要上釉藥,方能妝點全身。藉由時而透明如清水、時而茫茫如晨霧的釉面,器物就能在眾人面前展現優美的胴體。唯有這般膚面瑩潤,方能為陶瓷器的美添上最後一道讓人回味無窮的風情。釉藥所帶來的透明、半透明,甚至不透明的效果,讓器物的表面更加透亮,有時甚至散發出一股沉穩氣息。就連乍看之下大同小異的玻璃釉面,也同樣變化萬千。讀者應該從未想過,這種玻璃質地其實是來自草木的灰燼。已經了無生機的灰燼在炎炎火焰之下化為玻璃樣態重生,卻依舊保有草木原有的特性,並賦予器物各式各樣的型態。如此饒富趣味,讓人體會到陶瓷器的美不光是靠人來創造,大自然也是美的守護者。

既然談到堪稱器物肌膚的釉藥,我想再為定會顯現於此的「釉面」之美添上幾句話,這是創造器物之美的重要元素。在光線投射下,不管是帶給人鮮明銳利、還是溫潤柔和的感覺,這都是源於釉面的變化。我常常從中感受到人類脈搏的躍動。切勿將這些陶瓷器視為冷若冰霜的器物,因為表面底下的內裡竄流著血脈,保留著體溫。見到出色作品時,我總忍不住伸手撫摸,釉面也總渴望著手的溫暖觸覺。就像那出色的茶器,不也一直等待著我們用嘴唇輕觸、溫柔地捧在手心嗎?正因此,我不能忽視陶工在創作過程中對使用者感官的深刻體察與投入。

釉面之美帶給我們的不只是觸覺。只要適切地與光結合,釉面的美在視覺上會更加顯而易見,攫取我們的目光。因此用心之人在挑選器物擺放位置時需格外謹慎,畢竟釉面對光的感覺很敏銳。沉穩的器物應置於安詳的光線下,讓人平心靜氣,品味沉寂之美。倘若沿著器物形體展露出的是強勁有致的釉面,就不可以放在光線黯淡之處,因為釉面會藉由陰影之美,讓器物脈絡更加分明。

與釉面息息相關的各種性質,可以是形體、材質,也可以是釉藥,不過陶瓷器美麗與否,最大關鍵在於燒製方法。釉面的祕密實際上源於釉藥的熔合。在製陶所有技法當中,最為神祕難解的,恐怕是燒製器物的火候性質。除了熱度的高低,火力流通的強弱、火焰與煙霧的多寡、時間的長短、燃料的材質與各種不可預知的因素,這些都共同決定了器物的美醜,尤其是「氧化焰 」與「還原焰 」這兩者的區別,更是左右了釉面與顏色的性質。簡單來說,宋窯與高麗窯屬於後者,明窯則屬於前者。多數陶瓷器的美都是靠這兩者顯現出來的。煙霧使器物沉靜,而火焰使其更加明澈。還原燒成讓美內斂沉穩,氧化燒成讓美外顯無遺。但在燒到尚未殆盡亦未殘留、這種「不來不去」的情況下,釉面反而能體現最為深層的神祕。而除了釉面,釉色的美醜同樣取決於溫度的高低。

接下來該談談「色彩」之美。陶瓷器的色彩也必須展現出美。過去利用一些特殊材質與釉藥展現出無比美麗色彩的,當屬白瓷與青瓷。我認為這是瓷器色彩的頂峰。當中深得我心的,是「天目釉」的黑與「柿釉」的褐。這些單純拘謹的色調,展現出最令人驚艷的美。切勿以為黑與白僅僅二色之分,更別天真地以為它們單調又匱乏。提到白,就有純白、粉白、青白與灰白,每一種白都展現出不同的心靈世界。倘若能夠闡明這些至純色彩的神祕,人們恐怕就不會想再去奢求更多色彩了。隨著對美的追求逐步精進,人們的心靈終將回歸到這些至純之色。只可惜上好的白與黑不易獲得,因為那並非單一之色,而是最為深奧的原色世界,幾乎囊括了所有顏色。它們有著質樸之美。

談及陶瓷器顏料,人們常聯想到吳須色,也就是「染付」的藍。支那人給它起了個「青花」的巧名。如同明代的傳統吳須色,這是註定要與瓷器永生相伴的色彩。它給人一種完全源自自然元素的感覺,越接近自然,展現出來的美就越清澈湛明。燒製時受煙霧影響,呈色蘊藏於內,讓美感更加深邃。至於太過艷麗的化學藍,反而會奪走陶瓷器的自然美。儘管十分純粹,但那畢竟是人為調製的色彩,並非使用天然原料,充其量只能算是雜色。呈現於陶瓷器上的美感為何淡薄,就是因為缺乏自然的加護。除了吳須色,鐵砂與辰砂的顏色亦深得我心。前者讓美更加醒目,後者讓美更加嫵媚。因此鐵砂適合豪邁奔放之性,辰砂則為器物添上嫵媚動人之韻。

不過,當陶瓷器演進至五彩中的「赤繪」時,其豐富多變的色彩,展現的婉麗秀美可謂無與倫比。喜歡絢爛之美的人,一定會對赤繪這個顏色難以忘懷。色彩的運用往往會加入繪畫元素,支那在漆繪這方面依舊獨占鰲頭,他們個個都能夠利用這銳利且莊重的瑰麗色彩造出佳作。但若提及能讓人動容的優雅、秀麗及愉悅之美,恐怕還是非日本色彩莫屬。這個島國再次以溫潤自然的色彩為陶瓷器添上漆繪,就像是在綾羅綢緞上點綴美麗的色彩,因此人們以「錦手」稱之。儘管強調色彩可以展現出雍容華貴之美,但是逾分的話,反而會失去強勁力道與蓬勃朝氣,可見華麗之物往往難以流傳永久。日本的赤繪以古九谷 的品質最為出色。

既然提及色彩,勢必得談談「紋樣」。這並非陶瓷器的必備要素,不過要留意,紋樣通常能增添美感。具有立體性質的窯藝算是一種雕刻,若再加上紋樣,定義上就會更加貼近繪畫,讓器物變得更美。從古至今,隨著時代變遷,紋樣日趨複雜,色彩也日漸濃厚,但其所展現的美卻反而越顯失色。切勿為樸實的紋樣恣意增添繁雜的畫風。因為就性質來講,紋樣必須具備裝飾性價值。正統的裝飾藝術,通常只具備象徵意味。而象徵並非敘述。那些繁瑣而無益的寫實紋樣,只會埋葬充滿暗示意味的隱匿之美。若想讓心沉浸在美的世界裡,用兩三道簡單筆調畫出的紋樣便已足夠。就好比繪畫的基礎在於素描,紋樣最為動人的時刻,便是散發素描般的生氣活力之際。複雜的圖案裡難見卓越的紋樣,而與大自然交情匪淺的古代作品,通常也只見簡潔俐落的紋樣。例如宋朝白瓷青瓷中常見的梳痕印紋,既未借助任何色彩,也幾乎未描繪明確的形象,這才是紋樣中的紋樣。在講求自由生動的象徵美當中,很難找到足以超越宋瓷的紋樣。那些豪邁奔放的刷痕,可說是寄託於自然的紋樣。古人透過單純的紋樣來加深器物的美,近代人則以複雜的紋樣掩蓋器物的美。我常可見到只要去掉紋樣就會很美的器物。那些沒沒無聞的人所做的平凡器物上,反而能看到卓越的紋樣,這應當是那些製作者心中未帶畫工意識、率直運筆而成的。另外,傳統紋樣也常發現出色的筆跡。這大概也並非刻意而成,純為隨意運筆之作。而日本知名的陶工當中,最懂得紋樣想要傳遞的含義、同時又能夠繪出豐厚紋樣的,有穎川與第一代的乾山。出自他們筆觸下的紋樣,充滿了自由奔放的氣息。

接下來的焦點,是「線條」之美。或許無法脫離形體的輪廓與紋樣來單獨探討線條,但是在我心中,朝鮮陶瓷器所呈現的線條卻具有獨立的意味。這個民族並不將心靈之美寄託在格調莊嚴的形體或亮麗討喜的色彩上。唯有細長的器身線條,才能夠將他們的思緒表露無遺。那些訴說般的線條,隱含著難以言喻的情愫。這些陶瓷器與其說是具體的形體,不如說是更接近於流動的曲線。這些器物並不是佇立在大地上休息,而是展現出擺脫無情大地、嚮往蒼穹的姿態。那些綿延不斷的線條,究竟在訴說什麼?它們娓娓道出了孤寂的美,以嚮往之心牽引出我們的淚珠。這些善用線條的器物,充滿了情。

姑且將這些關於美的要素擱在一旁,因為器物還有一項極為重要的成分與美息息相關,那就是「觸致」所帶來的美。當器物將命運寄託於轆轤時,來自指尖的觸致敏銳運轉,將人的感受切實留存於器物上頭。茶器這類重視賞玩之物,尤為重視觸致的保存。不借助轆轤的力量製作器物時更是如此,陶瓷器是觸覺的藝術,而這樣的觸致,還可以進一步透過「削製」來增添幾道新的風韻。器物接觸到刀鋒後,往往會散發出一股自在放蕩的雅致。優秀的陶工不會抹煞這份大自然賦予的觸致之美,出色的器物表面也會保留這樣的觸致。不,器物之所以如此美麗動人,就是因為保留了這份觸致。那些過度修飾、光滑無瑕的器物,往往喪失了生命的靈動。我從「灌模」這種手法當中觀察到來自大自然的溫和觸致,而茶人通常也會試圖在圈足內側探索隱匿於茶器底部的觸致之美。

不管是紋樣還是線條,都必須透過好的觸致才能夠展現。運筆時要行雲流水,自在遊走,美的境界便能昇華為自然之美。這並非刻意造作之美,而是渾然天成、充滿生命力的自然之美。好的觸致會散發出大自然的微妙靈光。一旦錯過,美就不會重回陶工手上。因此運用技巧時絕不可猶豫,稍有疑慮,美就會從器物上被奪去。若是重做兩三次、不斷切削,等於是宣判器物之美的死刑。因此,出色的陶工總是不會錯過這股微妙靈光。當一切交由自然、把技法拋諸腦後之際,美早已掌握在他們手中。

通過上述這幾種性質後,整體的「韻味」將決定陶瓷器的命運是美或醜。這是一種言語難以表述之味。無論技巧有多先進,形態與釉藥有多美麗,若失去韻味,只會徒留遺憾。文雅沉著、深邃溫潤,這些全都是隱藏在後的韻味所生出的感受。韻味,是潛藏在內之味。美若裸露於外,就會索然無味;美若蘊藏於內,就可餘韻繞樑。「韻味」就是一種「內涵」。越往深處,感受的美就會愈趨強烈,韻味之泉方能無窮無盡。好的韻味往往讓人回味無窮,不覺厭膩。那是就算疾速奔跑、也捕捉不到的無限暗示。韻味,是一種象徵性的美。將美表露於形的器物,實則枯燥乏味,只不過是種流於表面宣示的美。好的韻味,指的應該是「潛藏於內的韻味」,只要美潛藏得越深,韻味就攀升得越高。這種極致的匿藏之美,人們習慣用「素雅」一詞來稱呼。其實所有韻味到頭來,不都終究會回歸到素雅嗎?素雅,是一種玄奧之美。套用一句出自老子的精妙絕倫之語,那就是「玄之又玄」。玄,是一個隱匿又充滿密意的世界。而素雅,就是玄之美(簡單來說,就是一種將美隱藏於內的手法。就火焰來講,氧化焰與還原焰需交錯運用;就火候來講,與其焮天鑠地,不如微微文火;就顏色來講,與其繽紛絢爛,不如謙恭單調;就釉藥來講,與其晶瑩剔透,不如稍許幽暗;就材質來講,與其堅若磐石,不如柔若泥土;就紋樣來講,與其紋路細膩,不如線條簡略;就形狀來講,與其錯綜複雜,不如俐落簡單;就釉面來講,與其光滑亮麗,不如色澤內斂,方能充分展現器物的韻味)。

形之器即心之器。簡而言之,密意總會回歸到陶工的內心。至於素雅韻味,則來自素雅之心。陶工在燒製作品時會自我懺悔。心若是乾涸枯澀,韻味就無從孕育。心若是膚淺低俗,做出的器物就會缺乏深度。就像僧侶在踏入宗門前,需先爬上洗罪石階;而陶工在進入美的宮殿前,也要先淨化心靈。勿將器物視為平凡之物,因為那並不是有形之物,而是無形之心。在看得見的外形之下,滿溢著看不見的心;或者說,那是無形之心的外在顯現。陶瓷器雖為器物,卻不冰冷,它們擁有一顆可以呼吸跳動的心,是可以溫暖心窩的器物。默然中傳來了窸窣人聲,以及大自然的呢喃聲。器物的深邃,便是人類的深邃,是性情的純粹。持有器物的主人必須擁有豐富真實的生活,才能醞釀出富有內涵的作品。或是透過與古人一樣寄情自然、真誠不諱的心,方能讓無窮無盡的韻味融入器物之中。

在大自然的守護下,美得以永恆不滅。若對自然失去信仰,就難以創造出觸動人心的器物。唯有在萬物協調的自然環境之下,自我才能存活,美才能存續。委身於自然,就是代表要靠大自然的力量活下去。自我奉獻給大自然的那一刻,就是大自然降臨己身之際。出色的陶工對自然往往虔誠以對,若是稍有疑慮,只會褻瀆自然。對宗教家而言,懷疑令人生畏;對陶工而言,猶豫導致毀滅。少了對自然的這份信仰,或者未將自身委託於自然,陶工要如何隨心運筆,在器物上繪出紋樣呢?醜陋的線條往往充滿猶豫與畏縮。陶工的筆觸之所以能充滿生機,正因其與自然相融。違背自然,任意妄為的話,只會筆觸凝滯無神。過度運用技巧往往會奪走器物散發的生氣活力,因為這些技巧都是矯揉之為。不過超越造作,結合自然的那一刻,美反而會瞬間現身。可見觸動人心的紋樣往往出於無心的自然筆觸。深思熟慮的人都只愛如同嬰兒般自然純潔的心。因此不得其門踏入無我境界的人,是無法成為一位出色的陶工的。並不是只有宗教家才能夠依靠信仰而活,陶工之作也要展現信仰。而所有的醜陋,無一不是疑念的影子。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價