活動訊息

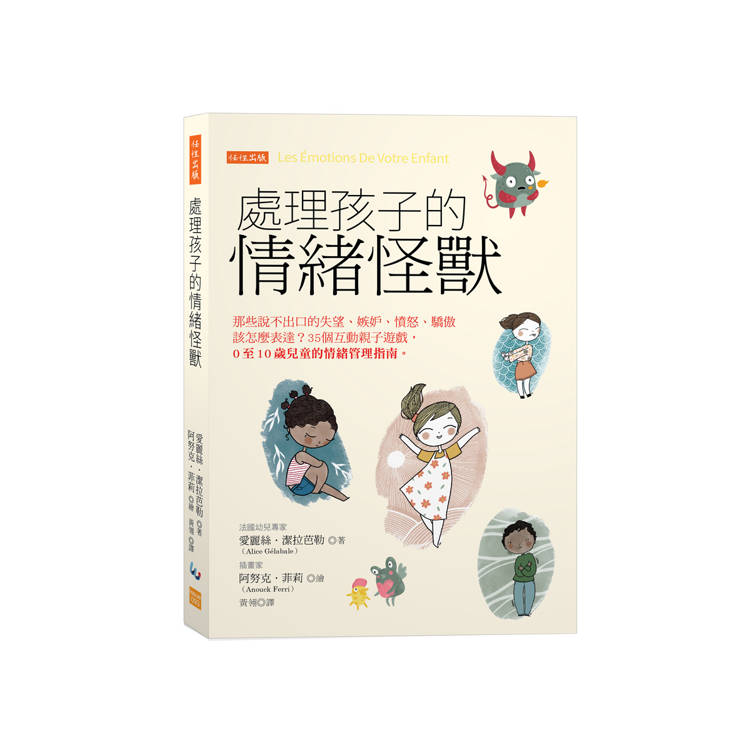

內容簡介

◎玩具被搶,當場就猛推對方。怎麼教孩子適切表達「憤怒」?

◎不給他買玩具,就死賴在地上不走;指令怎麼下他才會懂?

◎送他上學,從出門一路哭到教室;家長最害怕的分離焦慮怎麼解?

◎動不動就暴躁、耍脾氣,他是想控制我,還是想表達需求?

作者愛麗絲.潔拉芭勒曾任職於法國兒科、婦幼保護中心、托嬰中心等機構,

現為幼教協會「幼兒同行」大使,也是兩個孩子的媽媽。

她以多年幼兒教育工作經驗,結合最新科學研究,

針對育有0至10歲孩子的家長撰寫。

玩具、拼圖自己組不出來,就大哭大鬧、把東西踢開;

看到爸媽抱弟弟或妹妹就吃醋,找時間偷打對方;

明明說了不要跑、不要大聲說話,他反而衝得更遠、叫更大聲?

這些令爸媽頭痛的行為,背後都是情緒問題。

本書提供35個0至10歲的互動小遊戲,

讓親子都學會,那些說不出口的失望、嫉妒、憤怒、驕傲……該怎麼表達。

當孩子學會察覺、理解且能安頓好內心的情緒怪獸,爸媽就輕鬆!

◎情緒,跟大腦發展相關

.說不出來沒關係,讓他用指的:

0至10歲兒童,因大腦神經連結還未發育完全,

表達情緒對他來說相對困難。

你要設計情緒溫度計:分成綠色(平穩)、黃色、橘色及紅色(爆炸),

當他憤怒時,別用說的、用「指」的:我現在是紅色。

.負面情緒是什麼?讓他背背看:

選幾本有重量的書,貼上憤怒、討厭、不公平等標籤,

放進一個袋子裡,讓他親自背背看,體驗負面能量有多重。

◎互動小遊戲,一邊玩,一邊處理情緒怪獸

.哭鬧、緊張怎麼舒緩?

玩「炒蘿蔔炒蘿蔔切切切」遊戲,觸覺有利於放鬆。

曼陀羅著色(本書內附)可以幫助孩子集中注意力。

只要孩子不過敏,你也可以在室內滴一或兩滴舒壓草本精油。

.說不出的難過、恐懼,怎麼化解?

給一個「魔法石頭」,讓恐懼具象化,孩子更安心。

玩「食物盲測」,增加孩子的感官體驗。

.驕傲和嫉妒是什麼?怎麼感受?

「袋鼠跳」讓孩子體驗,什麼是自信與成功。

「無尾熊抱抱」可化解嫉妒,讓他知道你一直都在。

35個親子互動小遊戲,

讓孩子、甚至是父母更懂得:

那些說不出口的失望、嫉妒、憤怒、驕傲該怎麼表達。

0至10歲兒童的情緒管理指南。

◎不給他買玩具,就死賴在地上不走;指令怎麼下他才會懂?

◎送他上學,從出門一路哭到教室;家長最害怕的分離焦慮怎麼解?

◎動不動就暴躁、耍脾氣,他是想控制我,還是想表達需求?

作者愛麗絲.潔拉芭勒曾任職於法國兒科、婦幼保護中心、托嬰中心等機構,

現為幼教協會「幼兒同行」大使,也是兩個孩子的媽媽。

她以多年幼兒教育工作經驗,結合最新科學研究,

針對育有0至10歲孩子的家長撰寫。

玩具、拼圖自己組不出來,就大哭大鬧、把東西踢開;

看到爸媽抱弟弟或妹妹就吃醋,找時間偷打對方;

明明說了不要跑、不要大聲說話,他反而衝得更遠、叫更大聲?

這些令爸媽頭痛的行為,背後都是情緒問題。

本書提供35個0至10歲的互動小遊戲,

讓親子都學會,那些說不出口的失望、嫉妒、憤怒、驕傲……該怎麼表達。

當孩子學會察覺、理解且能安頓好內心的情緒怪獸,爸媽就輕鬆!

◎情緒,跟大腦發展相關

.說不出來沒關係,讓他用指的:

0至10歲兒童,因大腦神經連結還未發育完全,

表達情緒對他來說相對困難。

你要設計情緒溫度計:分成綠色(平穩)、黃色、橘色及紅色(爆炸),

當他憤怒時,別用說的、用「指」的:我現在是紅色。

.負面情緒是什麼?讓他背背看:

選幾本有重量的書,貼上憤怒、討厭、不公平等標籤,

放進一個袋子裡,讓他親自背背看,體驗負面能量有多重。

◎互動小遊戲,一邊玩,一邊處理情緒怪獸

.哭鬧、緊張怎麼舒緩?

玩「炒蘿蔔炒蘿蔔切切切」遊戲,觸覺有利於放鬆。

曼陀羅著色(本書內附)可以幫助孩子集中注意力。

只要孩子不過敏,你也可以在室內滴一或兩滴舒壓草本精油。

.說不出的難過、恐懼,怎麼化解?

給一個「魔法石頭」,讓恐懼具象化,孩子更安心。

玩「食物盲測」,增加孩子的感官體驗。

.驕傲和嫉妒是什麼?怎麼感受?

「袋鼠跳」讓孩子體驗,什麼是自信與成功。

「無尾熊抱抱」可化解嫉妒,讓他知道你一直都在。

35個親子互動小遊戲,

讓孩子、甚至是父母更懂得:

那些說不出口的失望、嫉妒、憤怒、驕傲該怎麼表達。

0至10歲兒童的情緒管理指南。

目錄

推薦序一 接納情緒,才是面對的起點/童童老師(童雋哲)

推薦序二 情緒不是敵人,而是親子的連結/戴首嫻

推薦序三 從互動中滋養愛,讓親子更靠近/李瑜晏

關於本書

序言 學習面對孩子的情緒

為什麼你該讀這本書?

第一章 情緒,跟大腦發展相關

1. 分辨情緒與感覺

2. 情緒調節,對孩子來說很困難

3. 影響大腦發展的荷爾蒙

4. 這些事不利於孩子正向發展

5. 作息規律,腦子就安定

6. 破解關於大腦的刻板印象

【情緒練習本】

第二章 孩子像鏡子,反映出父母的樣子

1. 親子有羈絆,他勇敢獨立

2. 暴力溝通,你犯了幾個?

3. 訂規範,指令要簡單

4. 重複他的話,但不評論

5. 專注於當下,別讓情緒淹沒你

6. 正向教養的常見誤解

【溝通練習本】

第三章 大自然是最好的遊樂場

1. 玩,讓孩子學習成為自己

2. 大自然教會我們的事

3. 接觸生態,別怕弄髒了自己

4. 如何保護生態環境

【認識環境練習本】

第四章 育兒路上的甘苦,你並不孤單

1. 爸媽們的見證分享

2. 帶小孩好累?當心親職倦怠

3. 教養非典型兒童

4. 另類教育體系

結語 父母身心健康,孩子才會快樂

致謝

參考書目

推薦序二 情緒不是敵人,而是親子的連結/戴首嫻

推薦序三 從互動中滋養愛,讓親子更靠近/李瑜晏

關於本書

序言 學習面對孩子的情緒

為什麼你該讀這本書?

第一章 情緒,跟大腦發展相關

1. 分辨情緒與感覺

2. 情緒調節,對孩子來說很困難

3. 影響大腦發展的荷爾蒙

4. 這些事不利於孩子正向發展

5. 作息規律,腦子就安定

6. 破解關於大腦的刻板印象

【情緒練習本】

第二章 孩子像鏡子,反映出父母的樣子

1. 親子有羈絆,他勇敢獨立

2. 暴力溝通,你犯了幾個?

3. 訂規範,指令要簡單

4. 重複他的話,但不評論

5. 專注於當下,別讓情緒淹沒你

6. 正向教養的常見誤解

【溝通練習本】

第三章 大自然是最好的遊樂場

1. 玩,讓孩子學習成為自己

2. 大自然教會我們的事

3. 接觸生態,別怕弄髒了自己

4. 如何保護生態環境

【認識環境練習本】

第四章 育兒路上的甘苦,你並不孤單

1. 爸媽們的見證分享

2. 帶小孩好累?當心親職倦怠

3. 教養非典型兒童

4. 另類教育體系

結語 父母身心健康,孩子才會快樂

致謝

參考書目

序/導讀

序言 學習面對孩子的情緒

身為現代的父母,在現今充斥著大量育兒教養的資訊、建議和方法的茫茫汪洋裡,每個人都試圖尋覓正確的教養方向。因此,我們必須打造一個能夠不斷創新,且讓每位家庭成員都找到角色位置的家庭模式。現今社會對每位家長成為「好父母」的期望,似乎比以前更強烈,因此育兒對每位家長來說都是一大挑戰。

「保持正向!」、「專心傾聽!」、「要有愛與關懷!」相信許多父母都經常聽到這樣的聲音。

兒童精神科醫師與教養專家丹尼爾.馬賽利(Daniel Marcelli)解釋:「當我們發現每個孩子的能力與潛能時,父母所扮演的角色將會徹底改變。『親職教養』這個詞的出現,反映出親職就是父母協助和滿足孩子發展的任務。在過去,大多數父母不會思考自己是否是位『好父母』,他們履行的父母親職責,就是滿足孩子的基本需求和提供良好的教育。而現代父母則會根據孩子個人特質的差異,調整教養觀念和方法。」

當今社會有將育兒教養美化成「奇蹟式的幸福」的傾向,為年輕的父母──特別是年輕媽媽們──帶來了很大的壓力。但這樣的理想狀態其實非常不切實際。

在被迫「理想化育兒」的這段期間,實際上充滿了許多挑戰,讓父母感到疲憊不堪。

為什麼現今扮演父母的角色,反而成為壓力、甚至是緊張及焦慮的來源呢?以下的分析或許能夠解釋這樣的現象。

性別角色轉變

在二十世紀下半葉,性別角色出現了明顯的變化。

以法國為例,傳統上「男主外、女主內」的觀念,到了1968年五月革命和女權運動的興起才有所轉變。如今,女性大都投入職場,同時要兼顧家庭和事業。這樣的觀念解放,使女性有了更多選擇、安排休閒的自由。

其實,受這樣變化影響的不只是女性,男性的角色也產生了變化。父親不再只負責賺錢養家,社會也開始期待男性在育兒教養方面能有所貢獻。這樣的性別角色轉變,影響著現代家庭中的親職關係。

從此,每位父母都在瞬息萬變的社會中,尋找著自己的身心平衡。

個人主義崛起

在西方文化中,個人主義的價值觀興起,衍生出對人生成就的追求,也帶來了更多的比較和競爭。這樣的競爭心態在育兒領域也屢見不鮮。許多家長都會認為:「不論何時、何處,我一定要成為最好的父母。」

擁有如此價值觀的社會,卻不斷暗示著育兒教養是一件「單打獨鬥」的事,父母常需要獨自面對育兒的挑戰,難以尋求支援。

然而在非洲,有句諺語說:「養育一個孩子需舉全村之力。」若是在這樣的文化裡,育兒就並不完全只是孩子父母的責任,而是透過與他人互動,結合許多人的生活經驗共同完成,以幫助孩子探索、認識周遭世界。

在當代社會中,父母可能因為以下原因而變得孤立無援:

.家庭結構的變遷,與親友的距離變遠。

.難以開口尋求協助,怕被視為缺乏能力或脆弱。

而社群媒體有時則過分強調這種社會觀點。父母若沒有達到新的「社會標準」,會開始感到內疚與挫折,也往往選擇隱藏自己遇到的難題,只能自己苦吞,或只有另一半一同承受這樣的育兒壓力。

法國現在有多種共同鞏固家庭及協助兒童的福利服務,旨在減少父母育兒孤立無援的狀況。像是手機應用程式「初生1,000天」,是專為孩子在出生後1,000天裡的成長需求而設置,提供實用且具體的支持(譯注:臺灣衛生福利部社會及家庭署也推出「育兒親職網」,提供新手爸媽育兒的資訊管道)。

避孕技術進步

避孕和生育領域的醫學研究進展,也正改變著我們對育兒親職的看法。拜新型的生育技術和避孕手段所賜,「選擇自己的孩子」概念逐漸盛行,人們可以決定:

.想要的子女數量。

.想在哪個年紀懷孕生子。

.懷孕間隔時間。

選擇孩子的觀念,徹底改變了人們對於「成為父母」這件事的看法。

當生育成為夫妻深思熟慮後所做出的選擇,社會往往會期望父母不要有太多抱怨。這尤其對那些經歷長期備孕或尋求人工生殖技術的父母來說,壓力更大。

於是,輿論中就隱含了這樣的觀念:自己選擇要生育,無論好壞,成果都應該要自己完全承擔。

也就是說,當許多父母都是經深思熟慮而決定要擁有孩子,社會對於育兒困難的容忍度便會隨之降低。

當代父母更盡心投入孩子的教育

現代教育孩子的方式,與好幾世紀以前、甚至是數十年前相比,已經截然不同了。隨著家庭及社會變遷,教養方式也隨之發生革命性的變化。

其實,許多人應該都能很明顯的感受到,父母對我們這一代的教養,和我們對待自己孩子的方式已非常不同。再加上社會轉變加速,使得我們很難再完全認同長輩的育兒價值觀。

若要了解社會中孩子的地位是如何轉變,以下就來回顧歷史的脈絡吧!

孩子的拉丁文infans,古羅馬文的意思是「不會說話的人」,這充分說明了古羅馬孩子的地位,且孩子也被帝國當作「非公民」對待。

古羅馬普遍認為,孩子缺乏智力、邏輯和主動思考的能力,因此當時對待孩子的方式,與其說是教育,不如說是「訓練」。

長久下來,孩子被視為是「小大人」,也並未區分孩子與成人的差別。因此,孩子在社會裡既沒有受到特殊保護,也沒有任何權利。

而且,小孩往往很早就投入勞動,被視為是依附於大人意志的「物件」,需要依賴成人的照護。此外,成人往往認為自己是為了孩子的利益而自我犧牲,這讓孩子不得不對成人絕對服從與尊敬。

直到工業革命之前,孩子開始有了屬於自己的地位。當時,因為家庭觀念已經轉向以家庭為核心,因此孩子在家中開始占據重要的位置。這樣顯著的觀念轉變,改變了成人對待兒童的方式,以及對他們的看法。

但好景不常,工業革命和資本主義的發展打斷了這樣的觀念發展。

工業革命期間,孩子被視為一種容易控制和剝削的勞力,經常在礦場、工廠和工作坊中每天工作15小時,然而他們的薪水卻只有成人的四分之一。十九世紀中期開始,社會漸漸意識到這個問題,便成就了第一批有關兒童勞動保護的法律。

直到路易.巴斯德(Louis Pasteur,發明預防接種方法,被譽為「微生物學之父」)所開啟的醫學時代,才大大降低了兒童的死亡率,政府也逐漸開始重視兒童教育,使兒童的地位在社會中大幅提升。

然而,孩子的地位仍未完全確立。要等到二十世紀中期以後,法國等地才更重視學校與教育。1953年,《歐洲人權公約》(European Convention on Human Rights)生效,裡面明確指出對婦女及兒童予以特別保護。這份公約徹底改變了社會對兒童的觀點。

1959年11月20日,聯合國通過了《兒童權利宣言》(Declaration of the Rights of the Child)。首批兒童保護法的制訂,終於將孩子視為有權益的個體。

而在當代,家庭中的民主觀念逐漸轉強,心理學也漸漸走入私領域當中。

歷史上法律與科學的進步,使「孩子是獨立個體」的觀念越來越受到重視,因此,父母對孩子既有權利也有責任。

如今,媒體、社群平臺、網路及家庭環境等,皆不斷向我們灌輸「正確」的育兒及教養的方式。現在盛行的各種新興另類教育法,也與我們自己所受的教育截然不同。像是我們經常聽到的「親職」這個詞也相當新,是1960年兩位精神分析學者班乃代克(Benede)和拉卡彌爾(Racamier)所創的詞,描述父母雙方心理成熟的過程。

然而,成為爸媽這檔事始終沒什麼參考的依據,必須自己建立自己的親職方式。

「父母在孩子成長過程中,同時也在學習『如何成為父母』,並了解孩子的發展及變化。」

我深信,每位爸媽都能創造出適合自己的教養方式,這是一種動態的過程,必須有意識的進行。

以下這些或許也是你經常思考的問題:

.「孩子面對情緒變化時,我該如何支持他?」

.「如何將孩子的行為與個性分開看待?」

.「如何增強孩子的自信心?」

.「我為什麼會被這個小鬼頭搞得昏頭轉向?」

.「為什麼其他人育兒看起來那麼輕鬆?」

希望藉由本書,能協助你找到這些問題的解答。

身為現代的父母,在現今充斥著大量育兒教養的資訊、建議和方法的茫茫汪洋裡,每個人都試圖尋覓正確的教養方向。因此,我們必須打造一個能夠不斷創新,且讓每位家庭成員都找到角色位置的家庭模式。現今社會對每位家長成為「好父母」的期望,似乎比以前更強烈,因此育兒對每位家長來說都是一大挑戰。

「保持正向!」、「專心傾聽!」、「要有愛與關懷!」相信許多父母都經常聽到這樣的聲音。

兒童精神科醫師與教養專家丹尼爾.馬賽利(Daniel Marcelli)解釋:「當我們發現每個孩子的能力與潛能時,父母所扮演的角色將會徹底改變。『親職教養』這個詞的出現,反映出親職就是父母協助和滿足孩子發展的任務。在過去,大多數父母不會思考自己是否是位『好父母』,他們履行的父母親職責,就是滿足孩子的基本需求和提供良好的教育。而現代父母則會根據孩子個人特質的差異,調整教養觀念和方法。」

當今社會有將育兒教養美化成「奇蹟式的幸福」的傾向,為年輕的父母──特別是年輕媽媽們──帶來了很大的壓力。但這樣的理想狀態其實非常不切實際。

在被迫「理想化育兒」的這段期間,實際上充滿了許多挑戰,讓父母感到疲憊不堪。

為什麼現今扮演父母的角色,反而成為壓力、甚至是緊張及焦慮的來源呢?以下的分析或許能夠解釋這樣的現象。

性別角色轉變

在二十世紀下半葉,性別角色出現了明顯的變化。

以法國為例,傳統上「男主外、女主內」的觀念,到了1968年五月革命和女權運動的興起才有所轉變。如今,女性大都投入職場,同時要兼顧家庭和事業。這樣的觀念解放,使女性有了更多選擇、安排休閒的自由。

其實,受這樣變化影響的不只是女性,男性的角色也產生了變化。父親不再只負責賺錢養家,社會也開始期待男性在育兒教養方面能有所貢獻。這樣的性別角色轉變,影響著現代家庭中的親職關係。

從此,每位父母都在瞬息萬變的社會中,尋找著自己的身心平衡。

個人主義崛起

在西方文化中,個人主義的價值觀興起,衍生出對人生成就的追求,也帶來了更多的比較和競爭。這樣的競爭心態在育兒領域也屢見不鮮。許多家長都會認為:「不論何時、何處,我一定要成為最好的父母。」

擁有如此價值觀的社會,卻不斷暗示著育兒教養是一件「單打獨鬥」的事,父母常需要獨自面對育兒的挑戰,難以尋求支援。

然而在非洲,有句諺語說:「養育一個孩子需舉全村之力。」若是在這樣的文化裡,育兒就並不完全只是孩子父母的責任,而是透過與他人互動,結合許多人的生活經驗共同完成,以幫助孩子探索、認識周遭世界。

在當代社會中,父母可能因為以下原因而變得孤立無援:

.家庭結構的變遷,與親友的距離變遠。

.難以開口尋求協助,怕被視為缺乏能力或脆弱。

而社群媒體有時則過分強調這種社會觀點。父母若沒有達到新的「社會標準」,會開始感到內疚與挫折,也往往選擇隱藏自己遇到的難題,只能自己苦吞,或只有另一半一同承受這樣的育兒壓力。

法國現在有多種共同鞏固家庭及協助兒童的福利服務,旨在減少父母育兒孤立無援的狀況。像是手機應用程式「初生1,000天」,是專為孩子在出生後1,000天裡的成長需求而設置,提供實用且具體的支持(譯注:臺灣衛生福利部社會及家庭署也推出「育兒親職網」,提供新手爸媽育兒的資訊管道)。

避孕技術進步

避孕和生育領域的醫學研究進展,也正改變著我們對育兒親職的看法。拜新型的生育技術和避孕手段所賜,「選擇自己的孩子」概念逐漸盛行,人們可以決定:

.想要的子女數量。

.想在哪個年紀懷孕生子。

.懷孕間隔時間。

選擇孩子的觀念,徹底改變了人們對於「成為父母」這件事的看法。

當生育成為夫妻深思熟慮後所做出的選擇,社會往往會期望父母不要有太多抱怨。這尤其對那些經歷長期備孕或尋求人工生殖技術的父母來說,壓力更大。

於是,輿論中就隱含了這樣的觀念:自己選擇要生育,無論好壞,成果都應該要自己完全承擔。

也就是說,當許多父母都是經深思熟慮而決定要擁有孩子,社會對於育兒困難的容忍度便會隨之降低。

當代父母更盡心投入孩子的教育

現代教育孩子的方式,與好幾世紀以前、甚至是數十年前相比,已經截然不同了。隨著家庭及社會變遷,教養方式也隨之發生革命性的變化。

其實,許多人應該都能很明顯的感受到,父母對我們這一代的教養,和我們對待自己孩子的方式已非常不同。再加上社會轉變加速,使得我們很難再完全認同長輩的育兒價值觀。

若要了解社會中孩子的地位是如何轉變,以下就來回顧歷史的脈絡吧!

孩子的拉丁文infans,古羅馬文的意思是「不會說話的人」,這充分說明了古羅馬孩子的地位,且孩子也被帝國當作「非公民」對待。

古羅馬普遍認為,孩子缺乏智力、邏輯和主動思考的能力,因此當時對待孩子的方式,與其說是教育,不如說是「訓練」。

長久下來,孩子被視為是「小大人」,也並未區分孩子與成人的差別。因此,孩子在社會裡既沒有受到特殊保護,也沒有任何權利。

而且,小孩往往很早就投入勞動,被視為是依附於大人意志的「物件」,需要依賴成人的照護。此外,成人往往認為自己是為了孩子的利益而自我犧牲,這讓孩子不得不對成人絕對服從與尊敬。

直到工業革命之前,孩子開始有了屬於自己的地位。當時,因為家庭觀念已經轉向以家庭為核心,因此孩子在家中開始占據重要的位置。這樣顯著的觀念轉變,改變了成人對待兒童的方式,以及對他們的看法。

但好景不常,工業革命和資本主義的發展打斷了這樣的觀念發展。

工業革命期間,孩子被視為一種容易控制和剝削的勞力,經常在礦場、工廠和工作坊中每天工作15小時,然而他們的薪水卻只有成人的四分之一。十九世紀中期開始,社會漸漸意識到這個問題,便成就了第一批有關兒童勞動保護的法律。

直到路易.巴斯德(Louis Pasteur,發明預防接種方法,被譽為「微生物學之父」)所開啟的醫學時代,才大大降低了兒童的死亡率,政府也逐漸開始重視兒童教育,使兒童的地位在社會中大幅提升。

然而,孩子的地位仍未完全確立。要等到二十世紀中期以後,法國等地才更重視學校與教育。1953年,《歐洲人權公約》(European Convention on Human Rights)生效,裡面明確指出對婦女及兒童予以特別保護。這份公約徹底改變了社會對兒童的觀點。

1959年11月20日,聯合國通過了《兒童權利宣言》(Declaration of the Rights of the Child)。首批兒童保護法的制訂,終於將孩子視為有權益的個體。

而在當代,家庭中的民主觀念逐漸轉強,心理學也漸漸走入私領域當中。

歷史上法律與科學的進步,使「孩子是獨立個體」的觀念越來越受到重視,因此,父母對孩子既有權利也有責任。

如今,媒體、社群平臺、網路及家庭環境等,皆不斷向我們灌輸「正確」的育兒及教養的方式。現在盛行的各種新興另類教育法,也與我們自己所受的教育截然不同。像是我們經常聽到的「親職」這個詞也相當新,是1960年兩位精神分析學者班乃代克(Benede)和拉卡彌爾(Racamier)所創的詞,描述父母雙方心理成熟的過程。

然而,成為爸媽這檔事始終沒什麼參考的依據,必須自己建立自己的親職方式。

「父母在孩子成長過程中,同時也在學習『如何成為父母』,並了解孩子的發展及變化。」

我深信,每位爸媽都能創造出適合自己的教養方式,這是一種動態的過程,必須有意識的進行。

以下這些或許也是你經常思考的問題:

.「孩子面對情緒變化時,我該如何支持他?」

.「如何將孩子的行為與個性分開看待?」

.「如何增強孩子的自信心?」

.「我為什麼會被這個小鬼頭搞得昏頭轉向?」

.「為什麼其他人育兒看起來那麼輕鬆?」

希望藉由本書,能協助你找到這些問題的解答。

試閱

什麼是情緒?

法文的情緒émotion字源出自於拉丁文。é有從某處產生的意思,motion則有移動、運動的意思。因此,情緒就是一種向外的移動,是對外在刺激或環境變化所產生的生理反應。

原生情緒(émotions primaires)也稱作基本情緒,是兒童最初體驗到的情緒。原生情緒在出生的第1年開始出現,例如:憤怒、快樂、悲傷、恐懼、厭惡和驚訝。

憤怒

憤怒來自於挫折、不公平、不安或無力感。憤怒之所以存在,是因為感覺不受尊重,要捍衛自己個人界線,或有某項需求沒有被滿足,也可能是缺乏個體需要的完整性。

孩子可能會以大叫、變得激動或是緊握拳頭等方式調解這種情緒。他們覺得自己的情緒需要被認可,需要宣洩情緒,讓自己被接受與理解。

快樂

快樂來自於分享、認識新朋友或成功做到某件事等。快樂能強化我們的幸福感和社交聯繫能力,更能讓我們給予他人支持。孩子會以大笑、微笑或是活蹦亂跳等方式表現出來,以自由、無拘束的發揮想像力。

在這種情緒狀態下,孩子會需要和身邊的人分享他們的情緒,和這些人共享當下的感受。

快樂的情緒會教導孩子生命的意義,並激勵他學習。

悲傷

悲傷是有助於孩子接受失落、離別等狀況的情緒,常以大哭、啜泣或是想要獨處等方式展現,表達自己的痛苦及想被安慰的需求。因此,遇到悲傷的情緒時,孩子會特別需要支持與安慰,可以是自己獨處或是由大人陪伴,讓他充電、平復情緒。

恐懼

恐懼情緒來源感受到危險,這種情緒之所以產生,是用來保護自己的防衛機制。在這種情緒狀態下,求生本能會被啟動,孩子會尖叫、顫抖或身體緊繃。恐懼的情緒出現時,需要被安撫或保護。

厭惡

人類之所以會有厭惡的情緒,本意是用以避免吃下有毒的食物,以及避免受到某些威脅。厭惡通常也和不公平有關。

厭惡是一種反射性的疏遠,孩子可能會有反胃、嘔吐等反應。若孩子出現厭惡、噁心的情緒,需要的是大人尊重他們的口味,趕快停止這種不愉快經驗。

例如,小孩可能不喜歡吃某種食物,這時就沒有必要強迫他們吃下去。不過,換種方式準備食物會是一種測試反應的好方法,也能觀察他們對食物的接受度。

驚訝

驚訝情緒的產生,是由意想不到的事突然發生所引起的。孩子會以嚇到跳起來或身體僵住動也不動等方式展現這種情緒。

驚訝能幫助孩子迅速脫離某種困境,也會刺激孩子,使他們產生好奇心、創造力及注意力。

其他較複雜的情緒如:羞愧、尷尬、輕蔑、驕傲、罪惡感,多半會在幼兒出生的第2年漸漸出現,且會慢慢開始產生感覺。在這個階段裡,孩子會開始擁有「自己是完整的個體,和他人不同」的意識。這些情緒會在孩子的成長變化,以及與他人互動過程中產生,並與不同的情緒混合出現,因此較難以辨認。

處理孩子的情緒怪獸

認識憤怒

將生氣的情緒比喻為火山,可以幫助孩子意識到自己情緒累積和升高,最終爆發。在孩子的憤怒爆發之前,通常會經歷一些讓他們感到挫折、不滿或是不安的情境,而這些都是即將來臨的「火山爆發」前兆,通常會出現一些警訊。

當孩子出現生氣、憤怒的情緒,家長可以做以下的事:

.仔細觀察孩子的情緒變化。

.耐心聽他講述生氣的理由。

.幫助他表達他受挫的心情。

.等情緒過後,再一起好好談談。

此外,你也可以使用以下幫助孩子管理、發洩憤怒情緒的小道具:

.憤怒抱枕:讓他將情緒發洩在一個特定的抱枕上。

.減壓球:揉捏減壓球以釋放壓力。

.有重量的絨毛玩具:放在肚子上,能創造安心感。

.情緒小屋:為孩子打造一個他感到安全的空間,他在裡面可以獨處、冷靜。

.當憤怒的情緒開始慢慢上升,請孩子說出能使他冷靜下來的句子,例如:「暫停一下,深呼吸――吸氣――吐氣――。」

活動:理解生氣的火山爆發體操

身體打直,雙腿併攏,將雙手放在胸前。

從鼻子深吸一口氣,同時慢慢將雙手舉向空中。想像火山的岩漿開始往火山口上升,直到山頂(頭頂)。

當手舉到最高的時候,腳打開跳起來,然後把雙手貼到大腿上。跳起來時從鼻子吐氣,氣要吐到底。若有需要,可以再多做幾次。

如果能夠花點時間觀察和辨別憤怒情緒累積的過程,能幫助孩子懂得在情緒失控前管理與控制。

認識恐懼

孩子的害怕情緒,一般來說有以下3種:

1.發展性恐懼

「媽媽,可以不要關燈嗎?我怕黑。」

對大多數的孩子而言,想像和現實並沒有區別。有些孩子會以為怪物與女巫真的存在。

2.模仿恐懼

孩子像海綿一樣,會大量吸收情緒、模仿父母的態度和行為。比方說,當父母看到昆蟲,表現出極度恐慌時,孩子看到了也會對昆蟲產生相同的恐懼。這種情緒具高度傳染力,也就是說,孩子會將父母的恐懼內化為自己的恐懼。因此,身為父母需要留意,盡量避免將自己的焦慮傳遞到孩子身上,像是害怕他人的看法、分離的焦慮、對疾病和死亡的恐懼等。

3.其他後天產生的恐懼

「你尖叫時會讓我很害怕。」

「我害怕動物,因為牠們很凶猛。」

請接納孩子的想法、試著和他交流,以了解這些恐懼的來源。

孩子的某些焦慮可能源自缺乏自信和自我評價低落。這時,請讚賞和鼓勵孩子的努力,這可以增加他的自信心,幫助他克服恐懼。

不過,無論是哪一種恐懼,最好的方法都是陪在孩子身邊,找出適當的對策,幫助他戰勝恐懼。

活動:魔法石頭

準備一塊石頭(可以是在海灘或是樹林裡撿的石頭,也可以準備一顆粉水晶),在使用之前,讓孩子自己清洗這塊石頭。

接著,讓他拿著這顆石頭。請你以口頭指令,帶領孩子完成練習:

「輕輕閉上眼睛。」

「輕輕的吸氣――吐氣――,把這塊魔法石頭放在任何你感覺害怕的地方。繼續慢慢的吸氣――。」

「很好,你的害怕正慢慢的跑到石頭那裡。」

「手心有暖暖的感覺,就表示這塊石頭正在保護你。」

「繼續吸氣――吐氣――,多做幾次,讓這塊魔法石頭慢慢吸收你害怕的情緒。」

「繼續吸氣、吐氣,覺得好多了的時候,再來找我。」

當孩子平復情緒後,問他:「現在你感覺怎麼樣了呢?」

接著,你可以提議孩子把這塊石頭拿去沖水洗乾淨,以淨化、消除剛剛的恐懼。

透過這個簡單卻很有效的具體化學習,能幫助孩子將自己的恐懼、害怕具象化,並透過想像和冥想釋放情緒。

最後,請他把這塊石頭裝進百寶箱,當他需要的時候可以隨時拿出來用。

暴力溝通,你犯了幾個?

孩子從出生起,就對他所處的環境產生意識。為了和你互動,他需要你專注在當下。親子間的溝通方式,會透過你的聲音、動作和眼神傳達給孩子。

在幼兒時期,尤其是還不會說話的階段,孩子會對言語伴隨手勢的溝通較有反應。你可以用手語和還不會說話的小孩溝通,讓他們學會一些日常生活的詞彙,如此便能和父母做簡單的情緒、需求溝通。

不過,和孩子溝通的確不是那麼簡單。以下是美國臨床心理學家湯馬斯.戈登(Thomas Gordon)列出,幾個在溝通上會遇到的困難:

1.命令、指揮

「你必須⋯⋯」、「這樣做就對了!」、「停下來!」

這樣的語氣會讓人產生順從或是反抗兩種不同的態度。反抗會進一步發展成為抵抗(堅決反對),甚至會產生敵意,遲早會爆發。

2.威脅、恐嚇

「你不這樣做的話,就會⋯⋯」、「你如果還這樣做的話,會⋯⋯」

這種語氣帶有想讓對方臣服於你的企圖,是利用對方的順從和害怕,讓你和他之間產生權力關係。

3.說教、講道理

「你應該要⋯⋯」、「早知道你就不應該⋯⋯」、「如果發生什麼事,是你的錯。」

這種溝通語氣是刻意要讓對方產生罪惡感。這會導致對方自責、失去信心,或產生想要為自己辯解、自我防衛,甚至出現「都是別人的錯」的卸責心態。

4.批評

「你就是⋯⋯」、「你就是少了⋯⋯」、「都幾歲了,你應該振作一點。」

一般來說,這樣的語氣會讓對方認為你是在針對他這個人,可能會導致他自我封閉,或者出言反駁。

5.數落、羞辱

「當然,不然呢?」、「你是真的笨,還是⋯⋯?」

這種語氣會對自尊心產生巨大影響,且讓對方心生不被理解且被拒絕的感受。遇到這種狀況,對方可能會以帶有攻擊的語氣回應。

6.忽略、看輕對方

「談談別的吧!」、「哎,你看吧⋯⋯」

這會讓對方認為,你在暗示不要面對問題,也不能吐露心聲,會讓他在人際關係中失去信心。此外,這也彰顯了你認為對方的困擾一點也不重要,甚至是可以被忽略的小事。

其實,溝通的內容往往都是次要,最重要的是你得傾聽對方想要表達的內容,並理解他隱藏在表面情緒背後的真正感受。與孩子溝通時,需以正面、清晰、和善為原則。

法文的情緒émotion字源出自於拉丁文。é有從某處產生的意思,motion則有移動、運動的意思。因此,情緒就是一種向外的移動,是對外在刺激或環境變化所產生的生理反應。

原生情緒(émotions primaires)也稱作基本情緒,是兒童最初體驗到的情緒。原生情緒在出生的第1年開始出現,例如:憤怒、快樂、悲傷、恐懼、厭惡和驚訝。

憤怒

憤怒來自於挫折、不公平、不安或無力感。憤怒之所以存在,是因為感覺不受尊重,要捍衛自己個人界線,或有某項需求沒有被滿足,也可能是缺乏個體需要的完整性。

孩子可能會以大叫、變得激動或是緊握拳頭等方式調解這種情緒。他們覺得自己的情緒需要被認可,需要宣洩情緒,讓自己被接受與理解。

快樂

快樂來自於分享、認識新朋友或成功做到某件事等。快樂能強化我們的幸福感和社交聯繫能力,更能讓我們給予他人支持。孩子會以大笑、微笑或是活蹦亂跳等方式表現出來,以自由、無拘束的發揮想像力。

在這種情緒狀態下,孩子會需要和身邊的人分享他們的情緒,和這些人共享當下的感受。

快樂的情緒會教導孩子生命的意義,並激勵他學習。

悲傷

悲傷是有助於孩子接受失落、離別等狀況的情緒,常以大哭、啜泣或是想要獨處等方式展現,表達自己的痛苦及想被安慰的需求。因此,遇到悲傷的情緒時,孩子會特別需要支持與安慰,可以是自己獨處或是由大人陪伴,讓他充電、平復情緒。

恐懼

恐懼情緒來源感受到危險,這種情緒之所以產生,是用來保護自己的防衛機制。在這種情緒狀態下,求生本能會被啟動,孩子會尖叫、顫抖或身體緊繃。恐懼的情緒出現時,需要被安撫或保護。

厭惡

人類之所以會有厭惡的情緒,本意是用以避免吃下有毒的食物,以及避免受到某些威脅。厭惡通常也和不公平有關。

厭惡是一種反射性的疏遠,孩子可能會有反胃、嘔吐等反應。若孩子出現厭惡、噁心的情緒,需要的是大人尊重他們的口味,趕快停止這種不愉快經驗。

例如,小孩可能不喜歡吃某種食物,這時就沒有必要強迫他們吃下去。不過,換種方式準備食物會是一種測試反應的好方法,也能觀察他們對食物的接受度。

驚訝

驚訝情緒的產生,是由意想不到的事突然發生所引起的。孩子會以嚇到跳起來或身體僵住動也不動等方式展現這種情緒。

驚訝能幫助孩子迅速脫離某種困境,也會刺激孩子,使他們產生好奇心、創造力及注意力。

其他較複雜的情緒如:羞愧、尷尬、輕蔑、驕傲、罪惡感,多半會在幼兒出生的第2年漸漸出現,且會慢慢開始產生感覺。在這個階段裡,孩子會開始擁有「自己是完整的個體,和他人不同」的意識。這些情緒會在孩子的成長變化,以及與他人互動過程中產生,並與不同的情緒混合出現,因此較難以辨認。

處理孩子的情緒怪獸

認識憤怒

將生氣的情緒比喻為火山,可以幫助孩子意識到自己情緒累積和升高,最終爆發。在孩子的憤怒爆發之前,通常會經歷一些讓他們感到挫折、不滿或是不安的情境,而這些都是即將來臨的「火山爆發」前兆,通常會出現一些警訊。

當孩子出現生氣、憤怒的情緒,家長可以做以下的事:

.仔細觀察孩子的情緒變化。

.耐心聽他講述生氣的理由。

.幫助他表達他受挫的心情。

.等情緒過後,再一起好好談談。

此外,你也可以使用以下幫助孩子管理、發洩憤怒情緒的小道具:

.憤怒抱枕:讓他將情緒發洩在一個特定的抱枕上。

.減壓球:揉捏減壓球以釋放壓力。

.有重量的絨毛玩具:放在肚子上,能創造安心感。

.情緒小屋:為孩子打造一個他感到安全的空間,他在裡面可以獨處、冷靜。

.當憤怒的情緒開始慢慢上升,請孩子說出能使他冷靜下來的句子,例如:「暫停一下,深呼吸――吸氣――吐氣――。」

活動:理解生氣的火山爆發體操

身體打直,雙腿併攏,將雙手放在胸前。

從鼻子深吸一口氣,同時慢慢將雙手舉向空中。想像火山的岩漿開始往火山口上升,直到山頂(頭頂)。

當手舉到最高的時候,腳打開跳起來,然後把雙手貼到大腿上。跳起來時從鼻子吐氣,氣要吐到底。若有需要,可以再多做幾次。

如果能夠花點時間觀察和辨別憤怒情緒累積的過程,能幫助孩子懂得在情緒失控前管理與控制。

認識恐懼

孩子的害怕情緒,一般來說有以下3種:

1.發展性恐懼

「媽媽,可以不要關燈嗎?我怕黑。」

對大多數的孩子而言,想像和現實並沒有區別。有些孩子會以為怪物與女巫真的存在。

2.模仿恐懼

孩子像海綿一樣,會大量吸收情緒、模仿父母的態度和行為。比方說,當父母看到昆蟲,表現出極度恐慌時,孩子看到了也會對昆蟲產生相同的恐懼。這種情緒具高度傳染力,也就是說,孩子會將父母的恐懼內化為自己的恐懼。因此,身為父母需要留意,盡量避免將自己的焦慮傳遞到孩子身上,像是害怕他人的看法、分離的焦慮、對疾病和死亡的恐懼等。

3.其他後天產生的恐懼

「你尖叫時會讓我很害怕。」

「我害怕動物,因為牠們很凶猛。」

請接納孩子的想法、試著和他交流,以了解這些恐懼的來源。

孩子的某些焦慮可能源自缺乏自信和自我評價低落。這時,請讚賞和鼓勵孩子的努力,這可以增加他的自信心,幫助他克服恐懼。

不過,無論是哪一種恐懼,最好的方法都是陪在孩子身邊,找出適當的對策,幫助他戰勝恐懼。

活動:魔法石頭

準備一塊石頭(可以是在海灘或是樹林裡撿的石頭,也可以準備一顆粉水晶),在使用之前,讓孩子自己清洗這塊石頭。

接著,讓他拿著這顆石頭。請你以口頭指令,帶領孩子完成練習:

「輕輕閉上眼睛。」

「輕輕的吸氣――吐氣――,把這塊魔法石頭放在任何你感覺害怕的地方。繼續慢慢的吸氣――。」

「很好,你的害怕正慢慢的跑到石頭那裡。」

「手心有暖暖的感覺,就表示這塊石頭正在保護你。」

「繼續吸氣――吐氣――,多做幾次,讓這塊魔法石頭慢慢吸收你害怕的情緒。」

「繼續吸氣、吐氣,覺得好多了的時候,再來找我。」

當孩子平復情緒後,問他:「現在你感覺怎麼樣了呢?」

接著,你可以提議孩子把這塊石頭拿去沖水洗乾淨,以淨化、消除剛剛的恐懼。

透過這個簡單卻很有效的具體化學習,能幫助孩子將自己的恐懼、害怕具象化,並透過想像和冥想釋放情緒。

最後,請他把這塊石頭裝進百寶箱,當他需要的時候可以隨時拿出來用。

暴力溝通,你犯了幾個?

孩子從出生起,就對他所處的環境產生意識。為了和你互動,他需要你專注在當下。親子間的溝通方式,會透過你的聲音、動作和眼神傳達給孩子。

在幼兒時期,尤其是還不會說話的階段,孩子會對言語伴隨手勢的溝通較有反應。你可以用手語和還不會說話的小孩溝通,讓他們學會一些日常生活的詞彙,如此便能和父母做簡單的情緒、需求溝通。

不過,和孩子溝通的確不是那麼簡單。以下是美國臨床心理學家湯馬斯.戈登(Thomas Gordon)列出,幾個在溝通上會遇到的困難:

1.命令、指揮

「你必須⋯⋯」、「這樣做就對了!」、「停下來!」

這樣的語氣會讓人產生順從或是反抗兩種不同的態度。反抗會進一步發展成為抵抗(堅決反對),甚至會產生敵意,遲早會爆發。

2.威脅、恐嚇

「你不這樣做的話,就會⋯⋯」、「你如果還這樣做的話,會⋯⋯」

這種語氣帶有想讓對方臣服於你的企圖,是利用對方的順從和害怕,讓你和他之間產生權力關係。

3.說教、講道理

「你應該要⋯⋯」、「早知道你就不應該⋯⋯」、「如果發生什麼事,是你的錯。」

這種溝通語氣是刻意要讓對方產生罪惡感。這會導致對方自責、失去信心,或產生想要為自己辯解、自我防衛,甚至出現「都是別人的錯」的卸責心態。

4.批評

「你就是⋯⋯」、「你就是少了⋯⋯」、「都幾歲了,你應該振作一點。」

一般來說,這樣的語氣會讓對方認為你是在針對他這個人,可能會導致他自我封閉,或者出言反駁。

5.數落、羞辱

「當然,不然呢?」、「你是真的笨,還是⋯⋯?」

這種語氣會對自尊心產生巨大影響,且讓對方心生不被理解且被拒絕的感受。遇到這種狀況,對方可能會以帶有攻擊的語氣回應。

6.忽略、看輕對方

「談談別的吧!」、「哎,你看吧⋯⋯」

這會讓對方認為,你在暗示不要面對問題,也不能吐露心聲,會讓他在人際關係中失去信心。此外,這也彰顯了你認為對方的困擾一點也不重要,甚至是可以被忽略的小事。

其實,溝通的內容往往都是次要,最重要的是你得傾聽對方想要表達的內容,並理解他隱藏在表面情緒背後的真正感受。與孩子溝通時,需以正面、清晰、和善為原則。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價