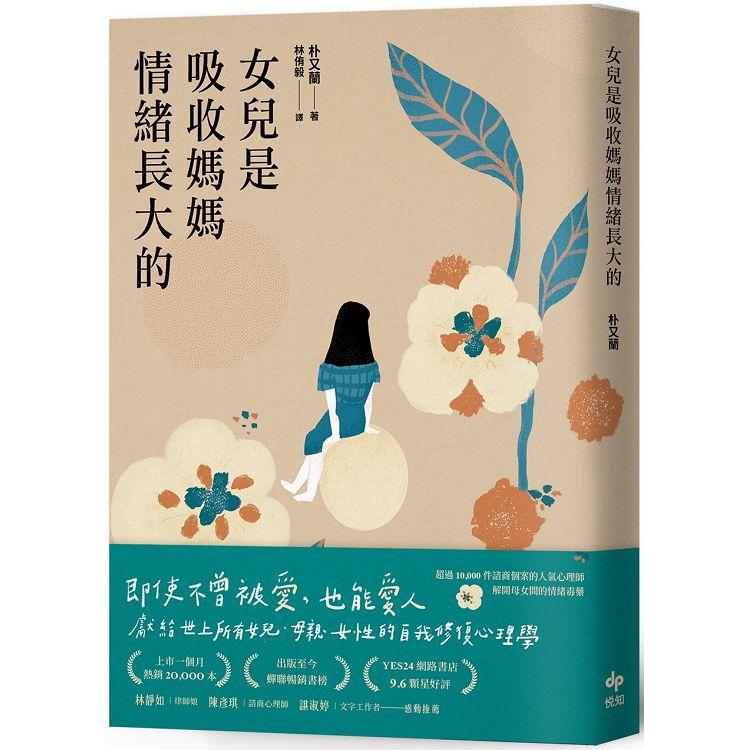

【電子書】女兒是吸收媽媽情緒長大的:獻給世上所有女兒、母親、女性的自我修復心理學

放下糾結,與內在的自己和解。活動訊息

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

內容簡介

★韓國上市一個月,熱銷20,000本。

★YES24網路書店,9.6顆星好評!

★超過10,000件心理諮商個案的人氣心理師

★博客來當月選書★

★博客來2022年度總榜百大好書

★博客來2022年心理勵志百大好書

現在開始,是母親和女兒都要「活出自己」的時代。

「為什麼母親在傷心時,不對兒子而是向女兒訴苦?」

「為什麼母親看到女兒幸福時,除了欣慰卻也有些嫉妒?」

「為什麼女兒在想到母親時,總會感到委屈又抱歉,討厭又感謝呢?」

獻給無形之中受傷的女兒,以及無意造成傷害的母親,

一帖溫柔的處方籤,願妳們不再感到匱乏而能感覺到愛。

之於女兒──「媽媽對我永遠都不滿意,她是不是不愛我?」

透過順從父母慾望來追求個人成就,最終也將淪為順應他人之人。母親的不斷索愛,將影響女兒對自我的肯定與日後適應社會的能力。

之於母親──「孩子的人生出了問題,是不是我的錯?」

唯有母親,必須先愛自己,才能堅定不移地牽起孩子的手。不必給答案,只要好好觀照自己的人生,孩子必將學會面對生命的態度。

【本書特色】

★結合心理學研究和諮商案例,放下糾結,與內在的自己和解。

★以親子的立場穿插書寫,客觀解折雙方情緒與行為背後的涵義。

★宛如走進諮商室,藉由心理師的專業引導,透過自我提問,探索真實核心。

★提供如何遇見全新自我,及享受生活的實用方法。

目錄

前言:

愧疚的心、委屈的心、感恩的心──關於女性的情感連結

Chapter1 女兒是靠母親的情緒餵養長大。

關於母親的情緒

給兒子關愛,卻對女兒處處要求?

女兒從出生開始,就面臨著匱乏

主動退讓的人生

尚未被追悼的情感,終將重新歸來

被困在過去的母親

在關心之外長大的母親

如何不利用孩子來滿足母親的匱乏

愛是自私的

無法放下無能丈夫的原因

犧牲型母親的背叛

對孩子的愛,其實是母親的私心

母親是神

母親的存在,或者恐懼

母親的話語,以及不安

重新回到母親的肚子裡去吧?

母親的不安為孩子所接收

所謂「拋棄女兒的母親」

承認現實,就能得到治療

母親抱蛋的慾望

母親的懷抱令人快樂

「啐啄同時」的心理學

如果不想讓孩子,淪為情緒垃圾桶

將負面情緒發洩在他人身上的孩子

傾聽孩子的心聲

正視母親的內心

Chapter2 我真的是孩子的母親嗎?

關於母親的目光

母親只要過好自己的人生就行

孩子的慾望,父母的慾望

母親的態度,決定孩子的一生

我們必須認真凝視孩子的原因

母親的目光是面鏡子

自己即地獄

盡力不讓自己過得比母親更幸福的女兒

罪惡感的真面目

認真情感,就算是獲得治療

自我貶低的女性

任何情緒都沒有錯

別隨意評論孩子的情緒

開朗正向的態度,表現給誰看?

Chapter3 我也想成為母親疼愛的女兒。

關於母親的匱乏

想逃跑的時候,不安緊接而來

操弄自身匱乏的人

治療記憶中創傷的方法

匱乏與匱乏感之間

真實與幻想之間

沒有「別人家媽媽」,只有「我的媽媽」

理想母親與實際母親的差距

世上沒有所謂的好母親、壞母親

如何成為「我的媽媽」

細看自己,就能看見母親

原生父母的態度與慾望在無形中傳承

名為「家人」的心理聯繫

我也想成為母親疼愛的女兒

偏愛的代價

被偏愛的一方就幸福嗎?

憤怒伴隨著快感發生時

愛隨著嫉妒蔓延

嫉妒或者誓死對抗

我也想成為一朵花

我也不知道的「我」,身體都知道

我們的身體其實有話想說?

當身體感到疼痛時,不妨檢視內心

Chapter4 放下「為母則強」的偏執,才能有所得。

關於母親的母性

不愛孩子的「罪」

那時候是不得已?

事到如今,補償也沒有意義

認同並接受已造成的傷

母親是真心希望女兒幸福的嗎?

母親內心的嫉妒

母親的愛之中也藏有毒性

殺死「母親」,我才能活下來

即便如此,母性依然偉大

渾身是傷的母親,如何再愛人

母親將自己的擔憂,偽裝成對女兒的擔憂

受傷的母親,被困在過去的創傷中

只要在困難的時刻陪在身邊就好

母親的不安未曾消失的原因

母親的不安留下證據

由不安串聯起的母女

不曾被愛過,也能愛人

為了得到母親的愛而放棄自己

用愛保障母親的安全

Chapter5 父親扮演好父親,母親扮演好母親。

關於母親的伴侶

妻子的態度,丈夫的態度

妻子與丈夫真正的需求

懷疑與混亂將我們引向新的人生

丈夫的缺點,如何成為刺向女兒的匕首?

「調解人」母親的違規

「原來你都站在爸爸那邊!」

母親隱藏話語的暗示

填補父親空缺的方法

父親與邏各斯

恐懼的來源──缺席的父親

孩子渴望「值得信賴的大人」

母親向後退,父親向前進

「天空之城」心理學

母親與孩子難分難捨的關係

尋找父親的定位

父親扮演好父親,母親扮演好母親

身體長大,內心卻還是孩子的父母

好的父母是無能的父母

Chapter6 跳脫母親的身分,活出自我的方法。

關於母親的療癒

丟掉母親,我才能活下去

利用「不給予」留住孩子──母親的慾望

徹底失去,才能重新填滿

過得不好也沒關係

如何讓母親的眼神充滿關愛

「三秒母親」的關愛方法

保持愛的距離

缺乏穩定關係的父母,將轉而向孩子索愛

給予兒時母親渴望的東西

認識兒時的自我匱乏

愛,究竟是為了誰?

跳脫女性的身分,回到個人

對女人而言,何謂女人?

最自我的風格,就是最有女人味的

所謂的「獨立自主」

如何愛上無聊的日常

在情緒上的懶惰與身體上的勤奮之間

一向溫柔的母親真的愛我嗎?

從懶惰邁向愛

遇見全新的我

追尋自我的兩種方法

潛意識無法抹除

不是回到過去,

序/導讀

前言

愧疚的心、委屈的心、感恩的心

──關於女性的情感連結

「修道院?有那麼多事可以做,妳為什麼偏偏想去修道院?」

國中二年級時,一位非常要好的朋友曾經這樣問我。我是這麼回答的:

「嗯,可以一直等別人不是嗎?我非常喜歡等待的生活。我只要在同一個地方,每天以相同的動作祈禱,人們需要的時候隨時可以來找我,想離開的時候就離開。」

如今的我雖然已經離開修道院,不過想成為「等待者」的渴望,依然在諮商室裡徹底實現。在這條路上遇見的無數悲傷與痛苦,都寫在這本書裡了。寫作本書的目的,是希望將女性在成長過程中必然面對的所有情感,分享給更多的人,哪怕只能介紹一部分也好。其中包含了不被理解而感到孤單、委屈的心;以為是關愛而付出,後來才發現適得其反,因而感到愧疚的心;以及即便如此,仍然對守護在我們身旁的貴人抱持感恩的心。

交稿後,我像是再次與撰寫本書期間攜手相伴的個案們道別,也向她們的父親與母親道別。悲傷不斷傾瀉而下,眼淚久久無法停止。在那段期間,我代替她們的母親致上歉意,也參與她們的悲傷,如今總算是送走了這些回憶。如果這本書能稍稍幫助讀者發現自己未曾了解的真實自我,並且獲得療癒,那將是我最大的喜悅。

在諮商室與個案見面交談,填滿了我生命中的多數時間。每天重複相同的生活,依照最單純的動線行動著。即便如此,我也未曾感到生命無趣,這是因為許多人的故事豐富了這間諮商室。每天與這些故事奮戰著,全心地投入其中,使我沒有多餘的精力去關心其他事情。

在諮商室裡的工作,經常得面對與解決各種誤解、扭曲關係造成的傷痛與創傷。可能是他人對自己的誤會,或是自己與親朋好友錯綜複雜的扭曲關係。同時,這也是幫助一個曾經為人女兒的母親、一個在這名母親懷中誕下的女兒,以及一個在這名女兒懷中生下的孩子,解決困難的過程。

「人類,在本質上無法去愛他人。」

這是佛洛伊德的話。換言之,人類經營生命的最終目的,是要朝著滿足自我的方向前進。一個人付出所有精力的對象,最終仍是自己。即使是在家庭關係中、母女關係中,也沒有任何例外。

我們每天都在煩惱,煩惱著該如何拋下內心蟄居的母親幽靈、父親幽靈、社會上各種意見的幽靈,進而毫無罪惡感地活出真正的自我。人們在告別這些幽靈,活出自我之前,必然經歷無數的悲痛與失去,而自我生命的安放處,就在與這些情緒拉鋸的過程中某個或遠或近的點上。

孩子出生後,遇見第一個能滿足自己快樂的對象,正是母親。第一段人際關係的開始,也是母親。孩子渴望母親,並且跟著母親的目光認識世界,而母親對待孩子原始慾望與需求的方式及態度,將會決定孩子未來的模樣。由於孩子只能透過母親這個對象來滿足自己,所以從這點來看,母親對孩子有著絕對的影響力。

「母性」,便是在這個脈絡之下被創造出來的社會觀念。「母親必須為孩子付出一切」,這種近乎理想般的使命與幻想,造成各種疾病與衝突、痛苦。無法成為理想母親的自責感與面對外界賦予過多的要求,使得許多母親與孩子的關係陷入一團糟。

在父權社會中,母親與女兒似乎擁有較特殊的心理聯繫與情感連結。然而我們必須冷靜看待與接受這個事實:母親與女兒的關係,並不像大眾普遍宣揚的,或像多數女兒所期待的──無私的愛。唯有如此,我們才能走上與原生母親不同,屬於自己的另一條為人之母的道路。

我們和「母親」的世界,究竟有多麼密切的情感往來?彼此間所付出的情感,是真正的愛嗎?在愛之中,必然也包含著毒性。本書所要集中探討的,正是關於世上所有母親和女兒正經歷著互相拉鋸的母女關係。並非父親沒有任何影響力或責任,只是將探討的議題選擇聚焦於母親和女兒間的關係,這點要先告知讀者,並希望大家能理解。

當我決定撰寫這本書時,最先浮現的情緒和想法是「擔心」。以專家身分說出來的話,真的可以寫進書裡嗎?我能對此負起多大的責任?各種憂慮不斷浮現。然而,我之所以最終能鼓起勇氣,是因為女兒一句鼓勵的話。她說:「現在開始,是媽媽也要活出自己的時代。」年幼的女兒給予了鼓勵,令我一時哽咽難言,卻也給予我再次投入寫作的力量。我要將滿滿的愛與感謝,獻給我那位願意忍受忙碌的母親、等待母親的女兒。

此外,我也要感謝願意與我分享自己的煩惱,並且同意將自己的故事寫進這本書裡的所有人,以及加入「慢郎中的書櫃」讀書會的三十、四十、五十多歲的媽媽們,感謝妳們花費將近兩年的歲月,持續陪伴我一起閱讀精神分析書籍。對於大家始終沒有放棄了解自己生命的精神,我由衷感到敬佩。

更重要的是,我要向正在閱讀本書的妳──曾經是某人女兒,又正是某人母親的妳,以及身處這個嚴峻時代的所有女性,表達誠摯的共感情誼。

寫於黎明前的心理診所「彼岸」

精神分析專家朴又蘭

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價