01人為什麼不能飛呢?

你告訴我一個你的答案,

我就告訴你一個我的答案。

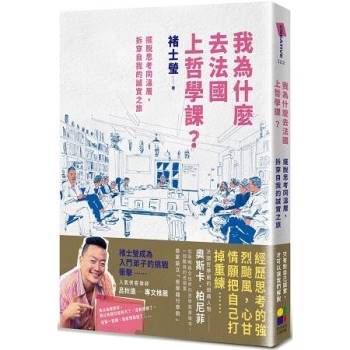

這個怪老頭,就是我在尋找的哲學老師

我走進上海一家書店,因為路不熟,遲到了幾分鐘,活動已經開始進行了。正好聽到一個滿臉純真的小男孩舉手發問:「奧斯卡叔叔,為什麼人不能像鳥一樣飛翔?」

「你告訴我一個你的答案,我就告訴你一個我的答案。」長得胖胖的,穿著紅色吊帶褲,讓人聯想到聖誕老公公的法國大叔說。

我踮著腳尖,循著說話的聲音看過去,那個法國人應該就是奧斯卡吧。

之所以特地到上海一趟,是因為聽說奧斯卡應邀到上海來參加一個國際兒童節的活動,其中有一個下午會在當地的書店裡,跟一群當地的小朋友進行兒童哲學的工作坊。在這之前,我已經讀過奧斯卡所有翻譯成中文的兒童哲學繪本,覺得很有意思,但是身為一個成年男人,看到眼前要不是年紀很小的孩子,就是孩子的母親,還是覺得有點難為情,好像跑錯場子了,所以不敢上前靠近。

於是,我只好假裝成路人甲的樣子,一面心不在焉翻著旁邊書架上的書,其實耳朵拉長聽著他們的對話。

「人不會飛,因為人沒有翅膀。」小男孩說。

「如果你暑假要去法國,要怎麼去?」奧斯卡問這個一看就是混血兒的小男孩。

「當然是搭飛機去。」

「那你不是會飛嗎?」奧斯卡說。

「那是飛機在飛。我不會飛。」小男孩露出覺得這個眼前的胖叔叔很蠢的樣子。在場大家都笑了。

奧斯卡露出詫異的表情:「如果你是一隻毛毛蟲,在鳥的肚子裡,那麼鳥飛到哪裡,毛毛蟲不是就跟著飛到哪裡嗎?你說毛毛蟲有沒有飛?」

小男孩想了一分鐘後,很慎重地說:「有。」

「那你像毛毛蟲那樣,坐在飛機的肚子裡,飛機到哪裡,你就到哪裡,你說人類會不會飛呢?」奧斯卡看著小男孩的眼睛說。

小男孩眼裡突然綻放出光芒,開心地笑了。「奧斯卡叔叔,謝謝你,我明白了!」

周圍的家長起了一小陣騷動。

「這老外怎麼可以跟小孩子說人會飛呢?」有兩位母親開始竊竊私語。「這樣我們回去怎麼教孩子?」

當我在一旁聽完他們的對話,我忍不住笑了。

小男孩透過奧斯卡的引導,充滿自信地很快解答了顯然困擾已久的問題,不管大人怎麼說,如今他有了很好的理由確信「人類原來是會飛的」。我當場知道,這個怪老頭,就是我在尋找的哲學老師。

在頌揚馬克思主義和共產主義的中國,奧斯卡的回答特別有意思,因為他說的飛機跟鳥之間的關係,其實正是卡爾•馬克思在他的《一八四四年哲學和經濟學手稿》(Economic & Philosophical Manuscripts of 1844)裡面說的,人類的勞動結果,並不是為了脫離自然,而是為了重現、再塑自然,所以製造出能在天空飛的飛機,就是透過人類勞動,重現鳥在天空飛翔的自然樣態。

馬克思說「勞動」是讓「人之所以為人」,而「自然」成為「人類自然」的主要活動。

人類勞動跟動物的勞動不同,不只是提供自己吃喝拉撒睡的基本需求,人類的勞動是一種和自然之間互動的過程,同時也會脫離這樣的實用目的而勞動,用勞動來複製自然界。比如製造飛機,不只是要讓人達到跟鳥一樣飛翔的標準,同時還會將人類的美學法則應用在飛行器上面,所以勞動可以是一種自由、解放的活動,讓人可以像鳥那樣飛翔,而且是優美的。

主動思考,不是被動等答案

但是從頭到尾,奧斯卡作為一個哲學家,卻沒有說任何一個哲學家的理論、名字,也沒有引用任何一個哲學家的名言,而是用每一個年幼的孩子都能夠完全理解的語言,引導孩子自己去找到讓自己滿意的答案,在這過程當中,啟動了思考的鑰匙。

「孩子會向大人提出各式各樣的問題,大人出於自己是大人的立場,往往覺得有義務急著給孩子一個標準答案。但是你真的知道答案嗎?很多時候,我們就會胡亂說一個答案。比較認真的父母,會上網去搜尋。但是你上網搜來的答案,就是對的嗎?就算是對的,也不過就是死的知識而已,對孩子的思考有幫助嗎?」奧斯卡在這些母親面前,又親自做了幾個練習之後,開始對大人說明。「我有一個小技巧,那就是每當孩子問一個問題的時候,我會跟他們提出交換條件,你告訴我一個你的答案,我就告訴你一個我的答案。」

「可是他的答案如果是錯的,那有什麼用呢?」有一個家長提出疑問。

「對與錯,那又有什麼關係呢?至少,他已經開始主動思考,而不是被動地等待著大人餵食,」奧斯卡聳聳肩,「難道這不是很好嗎?」

活動結束以後,我上前去介紹我自己,並且告訴他我喜歡他所有的哲學繪本,以及我為什麼會專程來上海看他,又為什麼想要跟他學習哲學的原因。

「你有哲學博士學位嗎?」

我搖搖頭。

「你的工作是跟兒童教育有關嗎?」

我又搖搖頭。

「我是做NGO工作的。」

「你懂得那麼少,我要怎麼教?」奧斯卡皺起眉頭。

我被他這麼一嗆聲,一時回答不出來。

「我還是想要試試看。」過了半晌,我弱弱地吐出了這句話。

奧斯卡注視著我的眼睛,好像過了一世紀那麼長,他才不置可否地聳聳肩,告訴我他夏天會在法國鄉下的老家舉辦固定的哲學課程。

「算了。你覺得你受得了的話,就來吧!」

哲學家成為哲學諮商師?

過了很久以後我才知道,那個發問的孩子,是上海法國學校的小學生,父親是法國人,母親是中國人。當天早上奧斯卡應法國領事館的邀請,到上海法國學校去跟孩子們,進行一場像這樣的兒童哲學討論時,孩子們都非常喜歡奧斯卡這種引導思考的方式。可他卻當場批評一板一眼的女校長是個「不快樂的古板女人」,女校長氣到大哭,最後還把奧斯卡趕了出去,但這個很喜歡奧斯卡叔叔的小學生,就跟著到了書店繼續未完的哲學課。

後來我也才知道,即使在法國的哲學學者圈子裡,奧斯卡也是個讓人覺得頭疼的人物。其中一個最主要的非議是,奧斯卡做的「應用哲學」不是「純哲學」,或許因為他很少提及偉大哲學家的理論、名字,也不愛引用任何一個哲學家的名言,寫暢銷全世界的哲學童書繪本,用的是連孩子都能夠完全理解的話語,跟學院派公認為真正的純哲學有很大的距離。真正的哲學,只能是一篇深奧到全世界不應該有超過一百五十個人能懂的論文,奧斯卡這算哪一招?

但奧斯卡作為奧斯卡,一點都不在乎別人的看法,十多年前決定不再繼續在大學任教,在自己家裡設立了一個「哲學踐行學院」(Institut de Pratiques Philosophiques),只收幾個博士班學生,每天穿著睡衣,叼著小雪茄,用傳統的師徒制,訓練學院派的哲學家成為「哲學諮商師」。這種我行我素的態度,讓有些哲學衛道人士批評,甚至還有人說這不知道是什麼邪教組織。面對別人不同的反對意見時,奧斯卡頂多只是像這樣抬一下眉毛、聳聳肩,一笑置之。

陌生人想要跟他握手的時候,他會突然從口袋裡拿出一把摺疊小刀,然後在對方驚嚇不已的時候,又掏出一顆梨子、或是一塊成熟的起司,突然就削著吃起來,然後把黏答答的手抹在自己的衣服上。這時候,原本想要跟他握手的人,無論意志多麼堅強,也會打消跟他維持社交禮儀的主意。

還好,當時的我完全不曉得他如此古怪的一面,否則一定沒有勇氣開口。就從那一天開始,聯合國教科文組織(UNESCO)的哲學顧問奧斯卡‧柏尼菲,這個難搞的老頑童,就在我的堅持下,成了我的哲學老師,而我從此成了他的入室弟子。

02為什麼我要去法國上這個「詭異」的哲學課?

或許這是一個漫長的旅程,但是我知道,

面對一場永遠不會結束的戰爭,這是我必須要做的事。

我的工作需要幫助

自從出社會以來,我沒有放過「暑假」。但那個夏天,我決定放下一切,到法國葡萄酒的產區勃艮地鄉間,去奧斯卡那兒接受哲學訓練。

原因是什麼?簡單地說,我的工作遇到了嚴重的瓶頸,如果不停下來去學習哲學,我沒有辦法繼續工作下去的嚴重地步。

作為一個NGO工作者,我這幾年的工作重點除了持續為緬甸邊境難民營的國內難民(IDP)培訓農業和手工課程之外,還有另外一個重點,就是在緬甸北方克欽邦(Kachin State)的內戰衝突地區對武裝部隊培力,我們的重點是訓練和平談判,還有停戰協議的能力,但是我發現自己在所謂的「和平工作」上,遇到了前所未有的挫折。

雖然我有很多的技巧,可以聚集很多的資源,教導武裝部隊在談判桌上應該如何運籌帷幄,但是我沒有辦法阻止每一次盡了所有的努力推動停戰協議的簽訂後,過沒幾個月,就又會有新的事端被挑起,於是停戰協議視同無效,一切又得要從頭來過,每一次都元氣大傷。我們時常使用的比喻,就是像反覆不斷的人工流產,對於一個女性身體跟心理的殘害。

要挑起戰爭是容易的,只需要幾顆子彈,或是一把火就行了,但是要停止爭鬥,並且維持下去,卻是困難的。

慢慢地,我甚至開始懷疑,戰鬥的雙方都沒有真心想要戰爭結束的意思。

更糟的是,無論我有多少面對衝突解決的技術性知識,卻沒有辦法回答從小在戰爭中長大的少數民族游擊隊士兵的一個問題:

「和平為什麼一定比較好呢?」

我從來沒有想過,對於一個從來不知道「和平」是什麼的人來說,戰爭跟衝突才是他熟悉的生活方式,在這中間,他得到他需要的滿足感、權力,同時也是一份能夠養家活口的工作。但是一旦選擇和平,就是踏出「舒適圈」,我要怎麼解釋「和平」真的比「戰爭」好呢?這就好像要解釋黃色跟紅色的區別,讓一個出生就看不見的盲人理解,我真的確實知道嗎?

那一刻,我知道自己的能力不足,我需要幫助。而這個幫助,不是更多的人力、更多的和平基金,也不是舉辦更多的工作坊可以解決的。我向一位專長做衝突解決的丹麥NGO好友討教,他告訴我衝突解決的根本,不是技術上、也不是資源上的問題。

「那是什麼呢?」

「是哲學。」他肯定地告訴我。

聽到這個答案,我很吃驚。心底深處,我知道他是對的。但問題是,一個從來沒有學過哲學,大學時代通識課程的哲學概論勉強低分及格的我,要從哪裡開始?

追尋哲學的第一步

雖然高中時代買了卡繆,但是從沒認真讀完;看了所有克里希那穆提的作品,只覺得詼諧;甚至有一段時間相信《查拉圖斯特拉如是說》是我全宇宙最愛的一本書。大學時代,勉強自己跟著學姊去哲學系旁聽後現代主義。可是哲學對我來說,就是一門跟現實完全脫節的純學術。

正因為我什麼都不懂,於是我只好偷偷從閱讀兒童哲學繪本作為起點,開始我對哲學追尋的第一步。

而我當時唯一能夠找到的中文兒童哲學繪本,是一個我從來沒有聽過的法國哲學家寫的,那個哲學家就叫做奧斯卡。

一面翻著這些給七歲法國孩子讀的繪本,這些書跟我過去讀過的書都不一樣,因為所有的文字,幾乎都是問句,而沒有答案。我一面覺得對於自己的匱乏,感到非常慚愧,因為對於孩子來說非常容易能夠大膽進入的題目,像是「人生,是什麼呢?」成年的我,卻覺得萬分困難。

當我到達當地的小火車站時,看到一起下火車的人們熟稔地彼此擁抱問好,似乎只有我是全然的陌生人,聽說他們大多都是來自歐洲各地的大學哲學教授,這讓我這個門外漢覺得相當不自然。

當奧斯卡看到我時,他有一點詫異,或許是因為我真的出現了,於是他順口問我準備好了沒有。

「我什麼都不懂。」 我誠實地回答。

「『空』?那好極了。」奧斯卡又聳聳肩,「你已經準備好了。」

我有些訝異,他對我用了「空」這個佛教用語,難道因為我是亞洲人嗎?

後來我才慢慢知道,奧斯卡非常喜歡禪宗跟道家的哲學思想,也常常拿來跟古希臘哲學比較。

在古希臘時代,「哲學家」跟「詭辯家」(sophists)都是社會上擁有最多知識的人,接受的教育也是一樣的,但是他們在態度上有著根本的區別。哲學家永遠「想要知道」(wish to know),但詭辯家永遠「已經知道」(already in possession of this knowledge),因此前者永遠想要更進一步探究深入,但後者對於已經知道的事情就認為沒有必要再進一步思考。

或許奧斯卡看到那種我強烈「想要知道」的心,而不是拿出知識分子的驕傲,一副好像我「已經知道」的樣子,讓他說我已經準備好了。

「來吧!」我放下背包,跟其他四個陌生人一起跳進志願幫忙開車的比利時學生的老爺車裡,擁擠得不得了。「我準備好了。」

或許這是一個漫長的旅程,但是我知道,如果要能夠回到緬甸北方,面對那一場永遠不會結束的戰爭,這是我必須要做的事。