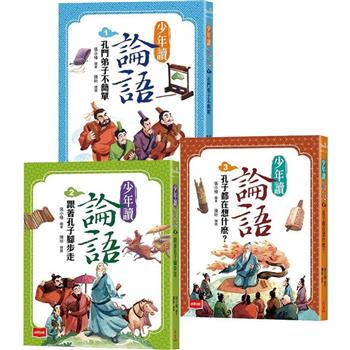

《少年讀論語1:孔門弟子不簡單》

第一章 餓著肚皮做學問——顏回的故事1

顏回(字子淵,春秋末年魯國人),是孔子最得意的門生,更是「超級學霸」,他在《論語》中出現過幾次,就被孔子讚美了幾次。子路則是每次出現都被孔子批評,兩人形成鮮明對比。

顏回被孔子讚揚的主因是「好學」。魯哀公曾詢問孔子:「在你眾多學生之中,誰最好學?」孔子答道:「有一個叫顏回的孩子很好學,他不拿別人出氣;有過失不再犯。只可惜不幸短命死了,現在再也找不到這樣的學生,再也沒聽過好學的人了。」當時魯國的權臣季康子也問過孔子同樣的問題,孔子的回答幾乎如出一轍。顏回在孔子心目中的分量可見一斑。

顏回好學過人,有以下這些表現:

一、勤奮好問

學習沒有捷徑,唯有勤奮刻苦才是正道。顏回上課認真聽講,下課及時複習,細加體悟;他起早貪黑,背誦經書,不知疲倦。對顏回來說,孔子不僅是老師,更是偶像。孔子教授的知識,他都潛心研究,就算無法在第一時間完全理解,依舊樂此不疲。孔子稱讚他:「聽我說話始終如一,永不懈怠的,大概只有顏回一個人吧!」

孔子的學問博大精深,連顏回這樣好學的弟子有時候也會暈頭轉向,孔子便會在關鍵之處加以指導,更會循循善誘,以各種文獻豐富弟子的知識,以禮節約束弟子的行為。

不過,學問不一定都是向老師請教來的,向同學求教也是重要途徑之一。照理來講,顏回學得這麼好,一定有不少同學向他請教學問,但是顏回虛懷若谷,常向學業不如他、輩分比他低的同學請教。

小師弟曾子對此深有感觸:「有能力的向沒有能力的人請教,學問大的向學問小的請教;有學問卻像沒學問一樣,學富五車卻像空無所有一樣;即使因此被人冒犯了,也從不計較。我的一位朋友就是這樣。」這位朋友就是顏回。顏回的行為和孔子所宣揚「敏而好學,不恥下問」完全吻合。

孔子有三千名弟子,單憑一位老師肯定忙不過來,所以許多學者認為能當面受教於孔子的,就只有那幾十位,而其他弟子則大多由學得好的弟子來教授。

二、安貧樂道

顏回家境貧窮,家人原本指望他能夠當官或經商,但顏回自從十三歲拜入孔子門下,直到四十一歲逝世,沒擔任過任何官職,把所有精力都用在學業上。就算物質生活貧困,只能吃鹹菜、喝稀粥、住茅屋,顏回也不以為意。

孔子對顏回大加讚揚:「賢人啊,顏回!一竹筐飯,一瓜瓢水,住在簡陋的小巷子裡。別人都忍受不了這種憂苦,顏回卻不改一心求學向道的志向,並以此為樂。賢人啊,顏回!」這段話亦是成語「簞食瓢飲」的由來,形容讀書人清貧的生活。

三、悟性高

顏回非常聽孔子的話,從不頂嘴,孔子起初以為這個學生有點遲鈍,經過仔細觀察,發現顏回下課回家後會自己研究學問,對於很多問題也有獨到的見解,才意識到顏回是大智若愚。

顏回對孔子的核心思想不僅體悟深刻,還能夠身體力行。

「仁」是孔子最核心的思想主張,卻幾乎沒有人能真正做到,包括子路、子貢、冉有等幾位孔子最欣賞的學生,雖然都很有能力,但內在的心靈修養,並非一蹴可幾。孔子說:「顏回呀,他的心能長久不違背仁德,至於其他學生,只是偶爾會想起一下罷了。」作為孔子最得意的門生,顏回不僅對仁的思想有深入的理解,還能透過言行舉止加以實踐,實在難能可貴。

思考題:

孔子為什麼總是讚美顏回呢?

輕鬆學古文

名與字的密切關係

古代人有名有字,因名取字,名和字的關係有以下幾種:

一、名和字意義相同。如顏回,名回,字子淵。淵,回水。河中深水回流處。「回」和「淵」有返回、淵源的相同意思。三國時期的周瑜,名瑜,字公瑾;諸葛瑾,名瑾,字子瑜。「子」和「公」都是襯字(沒有意義的虛字),「瑾」和「瑜」的意思都是美玉,周瑜和諸葛瑾的名字幾乎相同,只是順序相反。

二、名和字意義相關。孔子名丘,字仲尼,「仲」是指兄弟中排行第二,「丘」即山丘的意思,「尼」是孔子出生地——尼山。

三、名和字意義相反。北宋詞人晏殊,字同叔,「叔」是兄弟中排行第三,「殊」與「同」意義相反。

四、展現心思。用名與字表達企盼和願望,或是因為仰慕某位古人,將古人的名字嵌入自己的名字。如北齊顏之推(著有《顏氏家訓》)仰慕春秋晉人介之推,就取名為「之推」,字「介」。

五、拆名為字。南宋詩人謝翱,名翱,字皋羽。「翱」是鳥兒展開翅膀在天空迴旋飛翔。「皋」指水邊的高地,「羽」指長羽毛的鳥類,這兩個字組合起來就是水沼裡的鳥兒,是不是和「翱」字意思很相近呢?

詞語補給站

一、簞食瓢飲:多用於形容讀書人安於貧窮的清高生活。相近詞有「陋巷瓢飲」、「疏水簞瓢」、「一簞一瓢」。

例句:他雖然過著簞食瓢飲的清苦生活,但生性好學,每天都開心的與經典書籍為伴。

二、安貧樂道:安於貧困生活,以守道為樂。

例句:顏回安貧樂道,一生跟隨孔子學習,沒有出去做官。

三、循循善誘:善於引導別人進行學習。

例句:優秀的老師教學時要能深入淺出、循循善誘,引導學生在學習過程中步步深入。

《少年讀論語2:跟著孔子腳步走》

第一章 像山丘的頭——孔子的身世

「子」是對古代有學識修養的人的敬稱,其實孔子的本名是孔丘,丘就是山丘的意思。關於孔子名字的由來,有一段很有趣的故事。

孔子的先祖是商代的王室,周滅商之後,集合商朝的遺老遺少,封微子啟為國君,國號為宋。傳到第四代宋湣公,宋湣公的長子叫弗父何,次子叫鮒祀。可是後來宋湣公把王位傳給弟弟,是為宋煬公。鮒祀不服氣,殺了叔父宋煬公,要立兄長弗父何為國君。弗父何不願意,推位讓賢。鮒祀即位,是為宋厲公。弗父何的玄孫叫孔父嘉,是孔子的六世祖。孔父嘉品行正直,盡心輔佐宋殤公,卻被權臣華父督殺害。華父督長期把持宋國朝政,孔父嘉的曾孫孔防叔不堪忍受,被迫逃往魯國,做了防邑大夫。

孔防叔的孫子叫叔梁紇,他便是孔子的父親,在一個叫鄹邑的地方當縣長,是名武官。他力氣很大,在鄰里間很有名氣,很多人都敬佩他。

叔梁紇娶妻之後,滿心期盼妻子幫他生個兒子,古代男女不平等,普遍觀念認為兒子能延續香火,成為家族繼承人,女兒長大後要嫁到別人家。看到頭一胎是個女兒,叔梁紇有點洩氣,但還是抱持著希望,沒想到妻子接下來竟連生了八個女兒,叔梁紇一氣之下把妻子給休了。

叔梁紇又娶了一名妻子,第一胎就生了個兒子,叔梁紇非常高興。古人通常幫老大取名為伯或孟,叔梁紇就將兒子取名為孟皮,卻發現兒子天生腳有殘疾。叔梁紇想到自己都六十出頭了,不久後就要入土,不禁開始憂愁:難道老天要斷我孔家香火嗎?怎麼就不能賜我一個健康的兒子呢?

後來叔梁紇納了鄰村年僅十五歲的顏氏女為妾,古代三妻四妾、老夫少妻的情況頗為常見,並不稀奇。新婚後不久,叔梁紇帶顏氏女到家附近的尼丘山上,向天神祈禱,希望老天賜給他一個健康的兒子。據說那座山的神特別靈驗,有求必應,隔年,顏氏女真的生下一個活蹦亂跳的兒子,虎頭虎腦的,而且長相很特別:頭頂天生往下凹,四周高,中間低,看起來像尼丘山。

叔梁紇老來得子,大喜,替兒子取名為丘,一是取他像尼丘山一樣的奇特長相,二來是答謝尼丘山神靈。這個孩子就是名傳千古的孔子。

思考題:

你在家族裡的排行第幾?試著以排行替自己取一個響亮又有意思的名字。

輕鬆學古文

古人的排行

古人講究排行,不僅稱謂和現在大不相同,還習慣把排行加入自己的字裡。老大叫伯或孟,老二叫仲,老三叫叔,老么叫季。但有兩點要注意:一、這裡的排行是指父親名下所有子女的排行,包括同父同母以及同父異母的兄弟姊妹,且兒子、女兒分別排行。二、假如家裡兄弟姊妹很多,超過十個以上,該怎麼稱呼呢?方法是老大、老二與老么不變,其餘的統統叫叔。比如,哭長城的孟姜女,孟是排行,姜是姓,女是表示性別,孟姜女就是「姜家大女兒」的意思。古代男女不平等,除非是特別有名的人物,否則一般女性連個正式的名字都沒有。

詞語補給站

一、而立之年:三十歲的代稱。

例句:他今年已是而立之年,卻一事無成,真教人擔憂。

二、知命之年:指五十歲。

例句:他年過半百,已是知命之年,還有什麼事情看不通透呢?

三、耳順之年:六十歲的代稱,人到六十歲聽到別人的話語便可辨別事情的真偽。

例句:爺爺已過耳順之年,遇事心寬,每天都笑口常開。

《少年讀論語3:孔子都在想什麼?》

第一章 敬畏天命,相信天命

孔子怎麼認識天命?對於天命抱持什麼態度?

甲骨文的「天」字,是「人」上面頂著一個「口」。《說文解字》解釋:「天,顛也。顛者,人之頂也。以為凡高之稱。」造字本義是人類頭頂上方的無邊蒼穹。在古人的眼裡,天最大,是世間萬事萬物的主宰。

孔子說:「堯真是了不起啊!高大無比!天命這麼崇高,只有堯能夠學習天。他的恩惠又廣又博,老百姓都不知道該怎麼稱讚他才好。他的功績實在太偉大了,他的禮儀制度實在太完美了!」在孔子眼裡,天命最大,是掌管世間萬物的主宰,只有聖賢的堯才能真正學習、踐行天命,造福百姓。孔子晚年時說:「老天何曾說過什麼?春夏秋冬、一年四季,哪裡不是照常運行,萬物照樣生長嗎?老天何曾說過什麼了?」上天雖沉默不語,卻時時刻刻支配著世間萬物的運行。孔子還說:「要是得罪了天,向誰祈禱都沒用。」

孔子雖然贊成天命,卻很少與弟子們談論。因為他重義輕利,自然很少談及;加上天命神聖、玄妙,孔子心懷敬畏,自然也談得不多。

子貢曾抱怨:「關於古代文獻方面的學問,我們聽老師說過;關於人的本性和天命的論述,我們卻聽不到。」孔子不關注天命的天,他關注的是天命的命,也就是天對人事的影響。孔子心中所謂的命:一是人的生死陽壽,即性命的命。孔子相信宿命論,人的生死早已注定,沒有辦法改變,只能順從。比如伯牛得了會傳染的麻瘋病,孔子從窗戶伸手進去,握住他的手和他訣別,說:「就要死了,這是命啊!你這樣的人怎麼會得這樣的病!」顏回死了,孔子也呼天搶地:「老天爺這是要我的命啊!這是要我的命啊!」

另一種是窮達禍福,這是命運的命。在春秋時期,出身決定一個人的身分等級,光靠努力不一定管用,一切都是命中注定。雖然孔子培養學生,透過後天的學習努力,一些優秀的弟子也能由平民變成士,甚至晉升為大夫,但畢竟是少數,因為社會階層僵化,大多數情況仍難以改變。

孔子知曉天命,所以心懷敬畏。孔子「五十而知天命」,他說:「不知曉命運,就不可能成為君子;不懂得禮儀,就沒辦法在社會上立足;不知道分辨別人的言語,就不可能了解別人。」知曉天命後,身處窮困,便能有一種淡定從容。周遊列國十四年,孔子經歷無數困難挫折。在衛國的匡地,匡人因為誤會圍攻孔子,弟子們都很害怕,孔子卻毫無畏懼。去宋國時,宋國司馬桓魋擔心孔子搶了他的位子,派出一隊人馬,在半路上砍倒大樹想壓死孔子。弟子們很緊張,勸孔子快走,孔子卻一點也不害怕。

孔子對天命心懷敬畏,就像對待鬼神一樣「敬而遠之」。孔子從來不談論怪異、暴力、叛亂和鬼神。孔子說:「君子有三種敬畏的事:敬畏天命,敬畏身居高位的大人,敬畏聖人的言語。小人因不懂天命而不知畏懼,輕慢王公大人,侮辱聖人的言語。」天命排名在大人之前,甚至在聖人之前,在孔子心中最為重要,侮辱不得。

思考題:

孔子對天命抱持什麼樣的態度?

輕鬆學古文

古人眼中的災禍和祥瑞

古人的科學認知有限,認為自然現象非常神祕,天帝主宰整個宇宙,各種自然現象又有各自的主宰神祇,如風神叫飛廉,雨神叫蓱翳,雲神叫豐隆。人世間的帝王被稱為天子,顧名思義是天帝的兒子,人世間的君王是根據天帝的旨意來管理萬民的。任何一個國家建立政權後,都要想辦法取得上天的認可,以表示自己的權力是老天授予的,有絕對的合法性。天子通過祭祀等儀式與天帝取得某種神祕的聯繫,秉承天帝的旨意統治百姓。

人們往往還喜歡把天象的變化與人世間的禍福連結起來。做得不好,天帝就要提出警告,甚至降下懲罰:像是彗星是兵災的凶兆;日食現象則是君王做了不該做的事,天帝想要警示居王,「日不食、星不悖」才是「太平盛世」。做得好,天帝就會降下祥瑞,以示鼓勵,比如禾苗長出雙穗,乾枯的水井突然冒出甘泉,出現麒麟、鳳凰等珍禽異獸等。但實際上這些都是科學不發達時的迷信,是統治者威嚇人民的把戲而已。

詞語補給站

一、怪力亂神:指關於怪異、暴力、悖亂和鬼神的事。

例句:他向來中規中矩,不喜歡談論怪力亂神之事。

二、敬天愛民:尊重天命,愛護百姓。

例句:周公仁德寬厚,敬天愛民,難怪受到孔子的

極力推崇。