第一章

叔本華的生平與作品

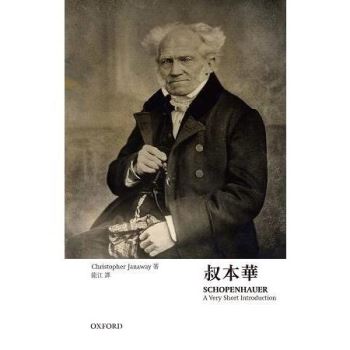

阿圖爾.叔本華(Arthur Schopenhauer ) 1788年生

於但澤,1860年卒於美因河畔的法蘭克福。他在生命的最後十年曾留下幾張照片,從中我們可以獲取對他最直接的感覺。他看上去脫俗不羈、堅忍不拔,但是炯炯有神的目光背後卻藏着機警銳利的頭腦和幾許頑皮——這與從其作品中浮現出來的那個人格角色不無契合之處。叔本華直到生命晚年才開始享受某種程度的名譽,然而其哲學思想卻並非老年或中年階段的產物。雖然他發表的大部分著作完成於四十五歲定居法蘭克福之後,但早在1810至1818年間他就構建了後來令他享譽世界的整個哲學體系。誠如尼采(FriedrichNietzsche )後來所言,我們應當記住,正是一個二十多歲的人以充滿創造力和反叛精神的能量創作了《作為意志和表象的世界》。成熟階段的叔本華專注於強化和補充他在這部傑作中所闡述的立場,但該著作卻一直被知識界所忽視,直到他臨近生命終點。

精神上的獨立是叔本華最具個性的特徵。他著述時無所畏懼,藐視權威,對他眼中德國學術圈徒有其表、因循守舊的傳統深惡痛絕。但是在這背後還有一個重要的事實,即他在經濟上的獨立性。在步入成年的1809年,他繼承了一筆遺產;若假以精明的管理,這筆錢足以讓他衣食無憂地度過餘生。叔本華出生時,其父海因里希.弗洛里斯.叔本華已是但澤富甲一方的大商賈。父親四海為家,信奉啟蒙運動的自由主義價值觀與共和主義。當但澤被普魯士並吞後,他離開該市,遷移到自由城市漢堡。阿圖爾與父親有一共同點,即都熱愛法英兩國文化,對普魯士民族主義懷有恐懼。為兒子起「阿圖爾」這個名字是因為好幾種歐洲語言中均有此名——雖然其用意主要是希望孩子將來從事設想中的泛歐貿易事業。後來,叔本華覺得他還繼承了父親情感豐富、容易沉迷的個性。父親死於1805年,很可能是自殺,這對叔本華是一個沉重打擊。叔本華在學校接受了廣博而豐富的教育,而且富庶家庭所提供的旅行經歷和社交機會進一步提升了叔本華的素養。在九歲那年,即他妹妹出生的同一年,他就被送到法國念書,從而學會了一口流利的法語。經過數年的學校教育,他在十五歲的時候隨父母踏上了為期兩年的歐洲之旅,所到國家包括荷蘭、英格蘭、法國、瑞士和奧地利。他遊覽了當時的許多著名景點,也不時被親眼目睹的貧窮和和苦難深深觸動。可是,在父母遊歷英國期間,他被委託給溫布爾登的一家寄宿學校,該校狹隘的、懲戒性的、恪守宗教信條的觀念( 與此前他所接受的教育形成鮮明對照)給他留下了持久的消極印象。這段經歷對叔本華的性格和教養產生了重要的影響。他是一個血氣方剛、爭強好勝的學生,不肯屈服於周圍的種種愚民行徑,他也因反抗而似乎陷於相當的孤立。父母給他寫信,在信中父親對他的筆跡吹毛求疵,母親則滔滔不絕地談他們過得如何快樂,懇求他採取更理智的態度,但兩人都不大願意從他的角度看待問題。我們很容易把這種情形看做他後來生活的縮影。隨着生活的推移,有一點變得越來越明朗:他的生活不會建立在與他人的親密關係之上。他開始把同伴比做一團火,「謹慎的人取暖時需保持一定的距離」(《叔本華手稿》第一卷,123 ) ,即便與他人共處也決心選擇孤獨,以免喪失自己的完整性。他後來撰文說,六分之五的人類只配受到輕蔑,但他同樣也發覺人與人的交往有內心深處的障礙:「上天用多餘的造化賦予我的內心懷疑、敏感、激情和驕傲,從而使它陷於孤立。」(《叔本華手稿》第四卷,506 )他有抑鬱的傾向,承認「我總是心懷焦慮,強迫自己去發現和尋找並不存在的危險」(《叔本華手稿》第四卷,507 )。

叔本華的生平與作品

阿圖爾.叔本華(Arthur Schopenhauer ) 1788年生

於但澤,1860年卒於美因河畔的法蘭克福。他在生命的最後十年曾留下幾張照片,從中我們可以獲取對他最直接的感覺。他看上去脫俗不羈、堅忍不拔,但是炯炯有神的目光背後卻藏着機警銳利的頭腦和幾許頑皮——這與從其作品中浮現出來的那個人格角色不無契合之處。叔本華直到生命晚年才開始享受某種程度的名譽,然而其哲學思想卻並非老年或中年階段的產物。雖然他發表的大部分著作完成於四十五歲定居法蘭克福之後,但早在1810至1818年間他就構建了後來令他享譽世界的整個哲學體系。誠如尼采(FriedrichNietzsche )後來所言,我們應當記住,正是一個二十多歲的人以充滿創造力和反叛精神的能量創作了《作為意志和表象的世界》。成熟階段的叔本華專注於強化和補充他在這部傑作中所闡述的立場,但該著作卻一直被知識界所忽視,直到他臨近生命終點。

精神上的獨立是叔本華最具個性的特徵。他著述時無所畏懼,藐視權威,對他眼中德國學術圈徒有其表、因循守舊的傳統深惡痛絕。但是在這背後還有一個重要的事實,即他在經濟上的獨立性。在步入成年的1809年,他繼承了一筆遺產;若假以精明的管理,這筆錢足以讓他衣食無憂地度過餘生。叔本華出生時,其父海因里希.弗洛里斯.叔本華已是但澤富甲一方的大商賈。父親四海為家,信奉啟蒙運動的自由主義價值觀與共和主義。當但澤被普魯士並吞後,他離開該市,遷移到自由城市漢堡。阿圖爾與父親有一共同點,即都熱愛法英兩國文化,對普魯士民族主義懷有恐懼。為兒子起「阿圖爾」這個名字是因為好幾種歐洲語言中均有此名——雖然其用意主要是希望孩子將來從事設想中的泛歐貿易事業。後來,叔本華覺得他還繼承了父親情感豐富、容易沉迷的個性。父親死於1805年,很可能是自殺,這對叔本華是一個沉重打擊。叔本華在學校接受了廣博而豐富的教育,而且富庶家庭所提供的旅行經歷和社交機會進一步提升了叔本華的素養。在九歲那年,即他妹妹出生的同一年,他就被送到法國念書,從而學會了一口流利的法語。經過數年的學校教育,他在十五歲的時候隨父母踏上了為期兩年的歐洲之旅,所到國家包括荷蘭、英格蘭、法國、瑞士和奧地利。他遊覽了當時的許多著名景點,也不時被親眼目睹的貧窮和和苦難深深觸動。可是,在父母遊歷英國期間,他被委託給溫布爾登的一家寄宿學校,該校狹隘的、懲戒性的、恪守宗教信條的觀念( 與此前他所接受的教育形成鮮明對照)給他留下了持久的消極印象。這段經歷對叔本華的性格和教養產生了重要的影響。他是一個血氣方剛、爭強好勝的學生,不肯屈服於周圍的種種愚民行徑,他也因反抗而似乎陷於相當的孤立。父母給他寫信,在信中父親對他的筆跡吹毛求疵,母親則滔滔不絕地談他們過得如何快樂,懇求他採取更理智的態度,但兩人都不大願意從他的角度看待問題。我們很容易把這種情形看做他後來生活的縮影。隨着生活的推移,有一點變得越來越明朗:他的生活不會建立在與他人的親密關係之上。他開始把同伴比做一團火,「謹慎的人取暖時需保持一定的距離」(《叔本華手稿》第一卷,123 ) ,即便與他人共處也決心選擇孤獨,以免喪失自己的完整性。他後來撰文說,六分之五的人類只配受到輕蔑,但他同樣也發覺人與人的交往有內心深處的障礙:「上天用多餘的造化賦予我的內心懷疑、敏感、激情和驕傲,從而使它陷於孤立。」(《叔本華手稿》第四卷,506 )他有抑鬱的傾向,承認「我總是心懷焦慮,強迫自己去發現和尋找並不存在的危險」(《叔本華手稿》第四卷,507 )。