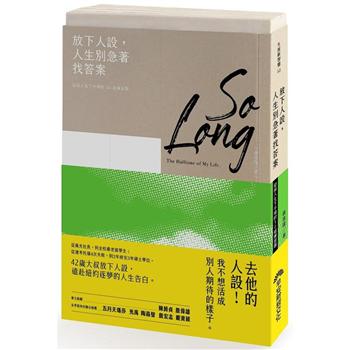

這不是我要的人生──你是不是活在「人設」裡?

你曾經想過要成為怎樣的人嗎?童稚時期的你與踏入社會後的你心中所想,有沒有什麼不同?

「我們社會裡面不那麼精確來講的話,大概分為兩種人:集體人及個體人。集體人,人生安身立命的方向來自社會既有成規的指引;個體人不太一樣,他的生命情感裡隱隱然有一種騷動,覺得自己有特別的發展方向,而他的生命活下來的軌跡,唯一的任務就是把這個方向實踐出來。」作家好友詹偉雄曾如此形容。

我的人生上半場無疑屬於後者。用世俗一點的語言,個體人,就我的解讀,差不多就是那些「活出自己想要的樣子」的人。我全然不記得兒時的自己是否期待長大後的模樣,但很幸運地,從出社會後,我始終擁有絕對的自由,選擇並從事我喜歡的工作,過著自己想要的生活。

初入社會的頭幾年,我並不那麼確定自己有何特別的人生發展方向,只是不斷吸收各種生命經驗的養分。直到二十九歲,二○○四那一年成立了當時媒體慣稱為「一人出版社」的自轉星球文化,我才終於非常篤定,過往種種經驗在心中累積、醞釀出的那股騷動力量,即將促使我走向自己所渴望的生命軌跡。

創立自轉星球,起源於我對當時出版產業生態的某些高度期待,心底有股強烈的欲望,促使自己去嘗試一些創新與衝撞,讓出版環境有機會呈現出我所期待的不同樣貌。也許是幸運地遇到了所有天時地利人和條件兼具的最佳契機,又或適逢某種歷史發生的必然性──當時台灣出版環境,正需要一家像自轉星球這樣的出版社,即使不是自轉星球,也將有其他類似特質的出版社會嶄露頭角、掀起改變。

當時,媒體常稱自轉星球為獨立出版社,在那個年代,獨立出版社並不像現今百花齊放,也因此自轉星球特別獲得眾多媒體、書店、讀者乃至作者的注目。例如,極其幸運的,從隔年二○○五年到二○○七年連續三年,自轉星球及我被《誠品好讀》選為年度「最佳獨立出版社」、「推薦出版人」、「注目出版人」,對當時自恃憑一己之力,可以在出版市場有些創新作為的我來說,是極為重要的肯定。二○○六年《誠品好讀》在介紹「年度推薦出版人」時,如此形容才甫滿周歲的自轉星球:「自轉星球入江湖一年,成績亮眼,順利加入公轉行列。成功建立一人製作模式,從企劃、執行、視覺、行銷,十八般武藝都有聲有色,品質絕不泡湯摸魚,產品信用也可靠,讓眾多出版個體戶有了仰望效法的新高度。依舊能量創意源源不絕,是少數讓人會興奮期待的出版社。雖是名獨行俠,眼前大概是門前車馬喧,不必去獨釣寒江雪。」

甫創業便獲得眾多肯定與高度期待,或許自彼時起,我心底便默默開始背負起某些自許的使命感與責任,或者說「旁人期待的眼光」──無形的人設角色需要扮演好,然後以百米短跑的衝刺速度,加速完成心中各種創新的想法與可能性。或也因此注定了,當日後自轉星球逐步轉型為一般人眼中企業式經營,當現實與理想開始不斷拉扯;百米短跑變成馬拉松競賽,早習慣隨時全力衝刺的我,漸漸開始體會到必須有所轉變。

二○○五年對自轉星球及我來說,是極為重要的關鍵年。年初,我陪同並協助如今被媒體冠稱「葛萊美大師」的設計師蕭青陽,前往洛杉磯出席首次入圍葛萊美獎年度最佳包裝設計頒獎典禮(如今他已累計入圍五次)。當時腳踩在全世界最高的音樂殿堂上,看著頂尖音樂人受到高度的尊重待遇,我在心底默默立志,希望未來成為一名創作經紀人,幫助更多台灣的創作者得到應有的尊重與肯定,及被全世界更多人看到。

返台後,我開始動筆撰寫蕭青陽累積十八年的唱片設計故事,在年底出版了《原來,我的時代現在才開始》。同一時間還出版了當時被封為「部落格天后」彎彎的第一本書《可不可以不要上班》,跌破所有出版圈眼鏡,創下破二十萬冊的天字銷售紀錄。我隨之簽下彎彎的全經紀約,並義務協助處理蕭青陽的經紀事務,開啟了我日後出版人兼創作經紀人雙重身分的工作生涯。

經營彎彎品牌的成功,使我陸續順利簽下二○○一年在唱片公司時便認識的設計師聶永真,以及被稱為「胯下界天后」的宅女小紅等人的經紀約、出版他們的書籍作品,全都創下亮眼銷售佳績。這些成果使我心生更大的野心,不停想挑戰更高難度的作者及作品。

二○○九年,經過我三顧茅蘆不願放棄,才終於成功說服廣告圈眾所周知難搞的廣告教父孫大偉,出版其生前最後作品《孫大偉的菜尾與初衷》。

二○○八年,我第一次經歷了親人離世。從小在農村社會長大,幾近隔代教養撫養我長大的奶奶,在當年離開這個世界。那段告別生命中重要親人的歷程在我心中持續徘徊發酵,直到二○一二年,我決定將之轉化成作品,出版了僅有三期的《練習》雜誌。

雖然創業沒幾年,出版才約二十多本書,但我開始偶爾意識到挑戰的瓶頸,似乎很少再有令我覺得興奮、渴望挑戰的題材。後來心想或許可以改挑戰出版雜誌,但又有感於台灣雜誌市場的多元蓬勃,往往一本新雜誌才剛創刊,不久便因難敵市場考驗而黯然退場。最終我找到了令自己滿意的完整企劃概念,將《練習》雜誌分別以每本雜誌最重要的三期──試刊號、創刊號、停刊號為名發行,隱喻當時雜誌的生態現象,而《練習一個人》、《練習在一起》及《練習說再見》為名的主題,則回應了我那段面對親人離去的經歷,最後以「人生是段反覆練習的旅程」做為《練習》雜誌的定調slogan。後來《練習》雜誌累計銷售突破六萬冊,並且帶起一股「小雜誌的逆襲」的風潮。此後,台灣各式各樣的獨立刊物如雨後春筍般問世。

然而,就在這段時期,無論自轉星球,或是我的人生與事業,都在看似令人稱羨的底下悄悄起了化學變化。那一段約莫十年,以極速行駛在一路暢行無阻的高速公路上的旅程,讓我在接下來的數年間,不停試著踩煞車、放慢速度,回頭檢視自己。我常想起孫大偉書名裡的「菜尾與初衷」,然後反問自己──這是我想要成為的樣子嗎?我還抱持著當時的初衷嗎?如同日本導演是枝裕和的電影《比海還深》文案:「不是每個人,都能成為自己理想中的大人。現在的你,是當初所想像的樣子嗎?」我開始想像、找尋自己往後人生任何「可能的我」想要的樣貌。

你曾經想過要成為怎樣的人嗎?童稚時期的你與踏入社會後的你心中所想,有沒有什麼不同?

「我們社會裡面不那麼精確來講的話,大概分為兩種人:集體人及個體人。集體人,人生安身立命的方向來自社會既有成規的指引;個體人不太一樣,他的生命情感裡隱隱然有一種騷動,覺得自己有特別的發展方向,而他的生命活下來的軌跡,唯一的任務就是把這個方向實踐出來。」作家好友詹偉雄曾如此形容。

我的人生上半場無疑屬於後者。用世俗一點的語言,個體人,就我的解讀,差不多就是那些「活出自己想要的樣子」的人。我全然不記得兒時的自己是否期待長大後的模樣,但很幸運地,從出社會後,我始終擁有絕對的自由,選擇並從事我喜歡的工作,過著自己想要的生活。

初入社會的頭幾年,我並不那麼確定自己有何特別的人生發展方向,只是不斷吸收各種生命經驗的養分。直到二十九歲,二○○四那一年成立了當時媒體慣稱為「一人出版社」的自轉星球文化,我才終於非常篤定,過往種種經驗在心中累積、醞釀出的那股騷動力量,即將促使我走向自己所渴望的生命軌跡。

創立自轉星球,起源於我對當時出版產業生態的某些高度期待,心底有股強烈的欲望,促使自己去嘗試一些創新與衝撞,讓出版環境有機會呈現出我所期待的不同樣貌。也許是幸運地遇到了所有天時地利人和條件兼具的最佳契機,又或適逢某種歷史發生的必然性──當時台灣出版環境,正需要一家像自轉星球這樣的出版社,即使不是自轉星球,也將有其他類似特質的出版社會嶄露頭角、掀起改變。

當時,媒體常稱自轉星球為獨立出版社,在那個年代,獨立出版社並不像現今百花齊放,也因此自轉星球特別獲得眾多媒體、書店、讀者乃至作者的注目。例如,極其幸運的,從隔年二○○五年到二○○七年連續三年,自轉星球及我被《誠品好讀》選為年度「最佳獨立出版社」、「推薦出版人」、「注目出版人」,對當時自恃憑一己之力,可以在出版市場有些創新作為的我來說,是極為重要的肯定。二○○六年《誠品好讀》在介紹「年度推薦出版人」時,如此形容才甫滿周歲的自轉星球:「自轉星球入江湖一年,成績亮眼,順利加入公轉行列。成功建立一人製作模式,從企劃、執行、視覺、行銷,十八般武藝都有聲有色,品質絕不泡湯摸魚,產品信用也可靠,讓眾多出版個體戶有了仰望效法的新高度。依舊能量創意源源不絕,是少數讓人會興奮期待的出版社。雖是名獨行俠,眼前大概是門前車馬喧,不必去獨釣寒江雪。」

甫創業便獲得眾多肯定與高度期待,或許自彼時起,我心底便默默開始背負起某些自許的使命感與責任,或者說「旁人期待的眼光」──無形的人設角色需要扮演好,然後以百米短跑的衝刺速度,加速完成心中各種創新的想法與可能性。或也因此注定了,當日後自轉星球逐步轉型為一般人眼中企業式經營,當現實與理想開始不斷拉扯;百米短跑變成馬拉松競賽,早習慣隨時全力衝刺的我,漸漸開始體會到必須有所轉變。

二○○五年對自轉星球及我來說,是極為重要的關鍵年。年初,我陪同並協助如今被媒體冠稱「葛萊美大師」的設計師蕭青陽,前往洛杉磯出席首次入圍葛萊美獎年度最佳包裝設計頒獎典禮(如今他已累計入圍五次)。當時腳踩在全世界最高的音樂殿堂上,看著頂尖音樂人受到高度的尊重待遇,我在心底默默立志,希望未來成為一名創作經紀人,幫助更多台灣的創作者得到應有的尊重與肯定,及被全世界更多人看到。

返台後,我開始動筆撰寫蕭青陽累積十八年的唱片設計故事,在年底出版了《原來,我的時代現在才開始》。同一時間還出版了當時被封為「部落格天后」彎彎的第一本書《可不可以不要上班》,跌破所有出版圈眼鏡,創下破二十萬冊的天字銷售紀錄。我隨之簽下彎彎的全經紀約,並義務協助處理蕭青陽的經紀事務,開啟了我日後出版人兼創作經紀人雙重身分的工作生涯。

經營彎彎品牌的成功,使我陸續順利簽下二○○一年在唱片公司時便認識的設計師聶永真,以及被稱為「胯下界天后」的宅女小紅等人的經紀約、出版他們的書籍作品,全都創下亮眼銷售佳績。這些成果使我心生更大的野心,不停想挑戰更高難度的作者及作品。

二○○九年,經過我三顧茅蘆不願放棄,才終於成功說服廣告圈眾所周知難搞的廣告教父孫大偉,出版其生前最後作品《孫大偉的菜尾與初衷》。

二○○八年,我第一次經歷了親人離世。從小在農村社會長大,幾近隔代教養撫養我長大的奶奶,在當年離開這個世界。那段告別生命中重要親人的歷程在我心中持續徘徊發酵,直到二○一二年,我決定將之轉化成作品,出版了僅有三期的《練習》雜誌。

雖然創業沒幾年,出版才約二十多本書,但我開始偶爾意識到挑戰的瓶頸,似乎很少再有令我覺得興奮、渴望挑戰的題材。後來心想或許可以改挑戰出版雜誌,但又有感於台灣雜誌市場的多元蓬勃,往往一本新雜誌才剛創刊,不久便因難敵市場考驗而黯然退場。最終我找到了令自己滿意的完整企劃概念,將《練習》雜誌分別以每本雜誌最重要的三期──試刊號、創刊號、停刊號為名發行,隱喻當時雜誌的生態現象,而《練習一個人》、《練習在一起》及《練習說再見》為名的主題,則回應了我那段面對親人離去的經歷,最後以「人生是段反覆練習的旅程」做為《練習》雜誌的定調slogan。後來《練習》雜誌累計銷售突破六萬冊,並且帶起一股「小雜誌的逆襲」的風潮。此後,台灣各式各樣的獨立刊物如雨後春筍般問世。

然而,就在這段時期,無論自轉星球,或是我的人生與事業,都在看似令人稱羨的底下悄悄起了化學變化。那一段約莫十年,以極速行駛在一路暢行無阻的高速公路上的旅程,讓我在接下來的數年間,不停試著踩煞車、放慢速度,回頭檢視自己。我常想起孫大偉書名裡的「菜尾與初衷」,然後反問自己──這是我想要成為的樣子嗎?我還抱持著當時的初衷嗎?如同日本導演是枝裕和的電影《比海還深》文案:「不是每個人,都能成為自己理想中的大人。現在的你,是當初所想像的樣子嗎?」我開始想像、找尋自己往後人生任何「可能的我」想要的樣貌。