1

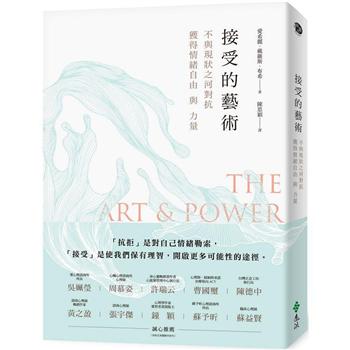

接受的過程:從抗拒到順應,進而開創可能

我們待在停機坪上。由於達拉斯下起雷雨,飛機變更航線,在奧克拉荷馬州土爾沙市降落。

機長開始廣播:「各位,因為目前的天氣狀況,我們可能要在這裡停留一段時間。感謝大家的耐心,我很快就會回來報告最新情況。」

身邊的人一個個動了起來。機長再度廣播:「提醒大家,這段時間不能下機,請留在座位上,不過歡迎站起來活動筋骨。」

我坐在機艙第一排,所以站起來伸展腿部時,剛好能用空服員的角度清楚看見乘客的小騷動。眾人紛紛湧到飛機前端,把氣發洩在空服員上,大聲叫嚷:「我要轉機!」「我要下飛機!」「我們要在這裡待多久?」

在我附近的空服員保持冷靜,說:「我們會盡快讓大家安全前往達拉斯。天氣不是我們能控制的。」

一個怒不可遏的男人朝這名可憐的女空服員大吼:「我今天下午要開會,我要馬上去達拉斯!」

「先生,」她自制力驚人地重複道:「大家都很想盡快前往達拉斯,但天氣不是我們能控制的。」

那男人終於回到座位,整張臉氣得通紅。我環顧四周,發現可以清楚分辨哪些人已經接受命運,哪些人還沒有。仍在抗拒現實的乘客看起來焦慮、憤怒、沮喪、不耐、煩躁;順應現實的人則顯得冷靜、放鬆、平和,早已將這件事放下,開始讀起書或傳訊息。

在人人都無法控制的情況中,為何有的人被抗拒給綁架,有的人卻能隨遇而安?當然,我們都知道,選擇接受用說的比做的容易。假如在飛機上的人是你,你覺得自己會有什麼反應?

▍ 接受的難題

「接受」(Accept)的拉丁文字根意思是「往自己拿過來」,在我看來,不管是勉強容許,抑或熱切擁抱,這層「帶來/收下」的涵義都可說是接受的核心。

我們往往將當下的處境視為障礙、可怕的事、不便,因而加以排斥,絕對不願收下,因此要不是沒完沒了地抱怨,就是使盡渾身解數,只求改變現狀。身在這個鼓吹追求持續進步、努力的文化,接受經常被當成逼不得已的選項,像個安慰獎。你要我就這麼接受我老了、我債台高築、我老闆是個白痴?你要我就這麼接受兒子死了?

要細究何謂接受,可以先分析什麼不是接受。接受不是懦弱認命,也不是無動於衷;接受不代表你喜歡現狀;接受不是姑息惡行,也不是認定事情毫無轉機。

從這個角度來說,接受有點類似原諒。原諒一個人不可饒恕的行為,不代表他們的行為沒問題。原諒不代表你認可對方的選擇,而是意味著你接受既定事實,放手邁向未來。這就是為什麼有人能夠原諒凶手或性侵犯,他們選擇為了自己放下滔天怒火與憎恨。接受也是類似的選擇──而這是為了自由。

▍ 接受之旅

戒酒無名會首創戒除成癮的十二步驟模型,如今廣受採納,許多與治療成癮和強迫行為有關的單位都實行這套方法。在這十二步驟當中,起點正是接受。(第一步:「承認我們無力抗拒酒精,承認生活已經失控。」)

伊麗莎白.庫伯勒.羅斯(Elisabeth Kübler-Ross)在一九六九年出版《論死亡與臨終》(On Death and Dying),提出著名的絕症悲傷五階段(否認、憤怒、討價還價、沮喪、接受),其中則把接受列為終點。

本書將從三階段旅程的角度探討接受,這個旅程的開端是抗拒,接著是順應現實,最終開創可能。

比方說你感冒了,而且症狀很嚴重。剛開始,你可能會抗拒,不願承認事實:不行!我不能生病,我沒時間生病,我討厭生病,真希望我沒生病。到了某個階段,你會開始順應現實,承認身體生病了,現在你覺得很難受:好吧,我病了,病得很重,現實就是這樣,我覺得好悲慘。在最終階段,隨著你坦然面對現況,新的可能便會浮現,你注意到有各種選擇:我可以吃藥,可以睡覺,可以請幾天假,可以熱碗雞湯來喝,可以看一齣早就想看的電視節目。接受讓我們的心境從難受轉向平靜,再向可能性敞開。接下來,讓我們詳談這個過程的每個環節……

▍ 抗拒

有一回我參加臨床心理學家兼暢銷作家丹尼爾.席格(Daniel J. Siegel)的講座,他流暢動人地講述了教養、神經生物學、冥想、韌性等主題。他要我們閉上眼,看看在他接下來說話時,我們有什麼感受。於是我們閉上雙眼,聽他強硬地說:「不。」然後堅決地再次大聲說:「不。」這麼重複七遍。

過了片刻,他用較為溫和的語氣說:「好。」接著柔聲說:「好。」再來是冷靜地說:「好。」同樣重複七遍。

「張開眼睛,」他說:「你們有什麼感覺?先從『不』開始,你們想到了什麼形容詞?」聽眾紛紛高聲描述彼此的共同經驗:「封閉。」「緊繃。」「我嚇了一跳。」「覺得無處可逃,好像被責罵。」「心跳變快了。」「那『好』的感覺呢?」他問。我周遭的人答道:「自由。」「隨和。」「比較開放。」「冷靜。」「更輕鬆了。」「覺得受到安慰。」

接下來他解釋,「不」引起的心態是基於被動反應及抗拒,使人產生「戰鬥、逃跑、呆滯」的恐懼反應;另一方面,「好」的心態是基於接收(也就是接受),在這個狀態中,人會啟動關懷他人、社會參與的腦部系統,讓我們感覺思緒清晰、心情冷靜。

抗拒(也就是「不」式思維)會消耗龐大的能量與專注力。「不」是一種充滿排斥感的念頭,此外對神經系統而言也是強力的觸媒,會刺激主掌戰或逃反應的自主神經系統,讓腦部滿載各式各樣的壓力化學物質,包括皮質醇、腎上腺素、正腎上腺素等。抗拒就像是要逆流而上,與現狀之河對抗。

抗拒是猛力抓住生命的繩索,即便握得死緊,卻仍舊無法令繩索止住不動,手掌還嚴重擦傷。這種神經壓力會帶來極大的負擔,讓人痛苦、疲憊不堪。

抗拒就是佛陀所謂的「第二枝箭」。在著名的寓言中,佛陀將人生中各種痛苦經歷比喻為第一枝箭,諸如診斷罹癌、摯愛去世、遭到解雇,這些純粹是生命的一部分。然而,假如我們對第一枝箭產生負面反應,便會遭受第二枝「抗拒」之箭的痛楚,因否定心態導致痛苦雪上加霜:不!不可能!為什麼是我?真希望事實不是這樣,我受不了!你咬牙切齒、拚命拔河,卻也因抗拒而造成不可忍受的劇痛。你的行動加劇了自身所受的苦,這些反應就是「第二枝箭」。

我們都知道,反抗現實非常累人,但這卻是最常見的痛苦來源──事與願違卻不願面對現實,結果長期感到痛苦與不適。抗拒令人感到陰暗、負面,讓你滿腦子只想著它,反而看不見別的可能。

精神科醫生兼精神分析學家卡爾.榮格曾說:「你抗拒的對象會持續存在,而且問題會日益加劇。」換言之,抗拒會有加乘效果。只要處於抗拒狀態,就會強化、放大抗拒的力量。我們亟欲擺脫負面情緒,自然不希望反而使這些情緒增強;誰會想要更多怨恨、責難、痛苦、焦慮或憤怒呢?抗拒讓你承擔不想要的負面情緒,接受則讓你得到解放。如果你選擇放手,面對問題,主動接納問題,臣服於現狀,負面情緒便無法掌控你,平靜與療癒將自然而然發生。

接受的過程:從抗拒到順應,進而開創可能

我們待在停機坪上。由於達拉斯下起雷雨,飛機變更航線,在奧克拉荷馬州土爾沙市降落。

機長開始廣播:「各位,因為目前的天氣狀況,我們可能要在這裡停留一段時間。感謝大家的耐心,我很快就會回來報告最新情況。」

身邊的人一個個動了起來。機長再度廣播:「提醒大家,這段時間不能下機,請留在座位上,不過歡迎站起來活動筋骨。」

我坐在機艙第一排,所以站起來伸展腿部時,剛好能用空服員的角度清楚看見乘客的小騷動。眾人紛紛湧到飛機前端,把氣發洩在空服員上,大聲叫嚷:「我要轉機!」「我要下飛機!」「我們要在這裡待多久?」

在我附近的空服員保持冷靜,說:「我們會盡快讓大家安全前往達拉斯。天氣不是我們能控制的。」

一個怒不可遏的男人朝這名可憐的女空服員大吼:「我今天下午要開會,我要馬上去達拉斯!」

「先生,」她自制力驚人地重複道:「大家都很想盡快前往達拉斯,但天氣不是我們能控制的。」

那男人終於回到座位,整張臉氣得通紅。我環顧四周,發現可以清楚分辨哪些人已經接受命運,哪些人還沒有。仍在抗拒現實的乘客看起來焦慮、憤怒、沮喪、不耐、煩躁;順應現實的人則顯得冷靜、放鬆、平和,早已將這件事放下,開始讀起書或傳訊息。

在人人都無法控制的情況中,為何有的人被抗拒給綁架,有的人卻能隨遇而安?當然,我們都知道,選擇接受用說的比做的容易。假如在飛機上的人是你,你覺得自己會有什麼反應?

▍ 接受的難題

「接受」(Accept)的拉丁文字根意思是「往自己拿過來」,在我看來,不管是勉強容許,抑或熱切擁抱,這層「帶來/收下」的涵義都可說是接受的核心。

我們往往將當下的處境視為障礙、可怕的事、不便,因而加以排斥,絕對不願收下,因此要不是沒完沒了地抱怨,就是使盡渾身解數,只求改變現狀。身在這個鼓吹追求持續進步、努力的文化,接受經常被當成逼不得已的選項,像個安慰獎。你要我就這麼接受我老了、我債台高築、我老闆是個白痴?你要我就這麼接受兒子死了?

要細究何謂接受,可以先分析什麼不是接受。接受不是懦弱認命,也不是無動於衷;接受不代表你喜歡現狀;接受不是姑息惡行,也不是認定事情毫無轉機。

從這個角度來說,接受有點類似原諒。原諒一個人不可饒恕的行為,不代表他們的行為沒問題。原諒不代表你認可對方的選擇,而是意味著你接受既定事實,放手邁向未來。這就是為什麼有人能夠原諒凶手或性侵犯,他們選擇為了自己放下滔天怒火與憎恨。接受也是類似的選擇──而這是為了自由。

▍ 接受之旅

戒酒無名會首創戒除成癮的十二步驟模型,如今廣受採納,許多與治療成癮和強迫行為有關的單位都實行這套方法。在這十二步驟當中,起點正是接受。(第一步:「承認我們無力抗拒酒精,承認生活已經失控。」)

伊麗莎白.庫伯勒.羅斯(Elisabeth Kübler-Ross)在一九六九年出版《論死亡與臨終》(On Death and Dying),提出著名的絕症悲傷五階段(否認、憤怒、討價還價、沮喪、接受),其中則把接受列為終點。

本書將從三階段旅程的角度探討接受,這個旅程的開端是抗拒,接著是順應現實,最終開創可能。

比方說你感冒了,而且症狀很嚴重。剛開始,你可能會抗拒,不願承認事實:不行!我不能生病,我沒時間生病,我討厭生病,真希望我沒生病。到了某個階段,你會開始順應現實,承認身體生病了,現在你覺得很難受:好吧,我病了,病得很重,現實就是這樣,我覺得好悲慘。在最終階段,隨著你坦然面對現況,新的可能便會浮現,你注意到有各種選擇:我可以吃藥,可以睡覺,可以請幾天假,可以熱碗雞湯來喝,可以看一齣早就想看的電視節目。接受讓我們的心境從難受轉向平靜,再向可能性敞開。接下來,讓我們詳談這個過程的每個環節……

▍ 抗拒

有一回我參加臨床心理學家兼暢銷作家丹尼爾.席格(Daniel J. Siegel)的講座,他流暢動人地講述了教養、神經生物學、冥想、韌性等主題。他要我們閉上眼,看看在他接下來說話時,我們有什麼感受。於是我們閉上雙眼,聽他強硬地說:「不。」然後堅決地再次大聲說:「不。」這麼重複七遍。

過了片刻,他用較為溫和的語氣說:「好。」接著柔聲說:「好。」再來是冷靜地說:「好。」同樣重複七遍。

「張開眼睛,」他說:「你們有什麼感覺?先從『不』開始,你們想到了什麼形容詞?」聽眾紛紛高聲描述彼此的共同經驗:「封閉。」「緊繃。」「我嚇了一跳。」「覺得無處可逃,好像被責罵。」「心跳變快了。」「那『好』的感覺呢?」他問。我周遭的人答道:「自由。」「隨和。」「比較開放。」「冷靜。」「更輕鬆了。」「覺得受到安慰。」

接下來他解釋,「不」引起的心態是基於被動反應及抗拒,使人產生「戰鬥、逃跑、呆滯」的恐懼反應;另一方面,「好」的心態是基於接收(也就是接受),在這個狀態中,人會啟動關懷他人、社會參與的腦部系統,讓我們感覺思緒清晰、心情冷靜。

抗拒(也就是「不」式思維)會消耗龐大的能量與專注力。「不」是一種充滿排斥感的念頭,此外對神經系統而言也是強力的觸媒,會刺激主掌戰或逃反應的自主神經系統,讓腦部滿載各式各樣的壓力化學物質,包括皮質醇、腎上腺素、正腎上腺素等。抗拒就像是要逆流而上,與現狀之河對抗。

抗拒是猛力抓住生命的繩索,即便握得死緊,卻仍舊無法令繩索止住不動,手掌還嚴重擦傷。這種神經壓力會帶來極大的負擔,讓人痛苦、疲憊不堪。

抗拒就是佛陀所謂的「第二枝箭」。在著名的寓言中,佛陀將人生中各種痛苦經歷比喻為第一枝箭,諸如診斷罹癌、摯愛去世、遭到解雇,這些純粹是生命的一部分。然而,假如我們對第一枝箭產生負面反應,便會遭受第二枝「抗拒」之箭的痛楚,因否定心態導致痛苦雪上加霜:不!不可能!為什麼是我?真希望事實不是這樣,我受不了!你咬牙切齒、拚命拔河,卻也因抗拒而造成不可忍受的劇痛。你的行動加劇了自身所受的苦,這些反應就是「第二枝箭」。

我們都知道,反抗現實非常累人,但這卻是最常見的痛苦來源──事與願違卻不願面對現實,結果長期感到痛苦與不適。抗拒令人感到陰暗、負面,讓你滿腦子只想著它,反而看不見別的可能。

精神科醫生兼精神分析學家卡爾.榮格曾說:「你抗拒的對象會持續存在,而且問題會日益加劇。」換言之,抗拒會有加乘效果。只要處於抗拒狀態,就會強化、放大抗拒的力量。我們亟欲擺脫負面情緒,自然不希望反而使這些情緒增強;誰會想要更多怨恨、責難、痛苦、焦慮或憤怒呢?抗拒讓你承擔不想要的負面情緒,接受則讓你得到解放。如果你選擇放手,面對問題,主動接納問題,臣服於現狀,負面情緒便無法掌控你,平靜與療癒將自然而然發生。