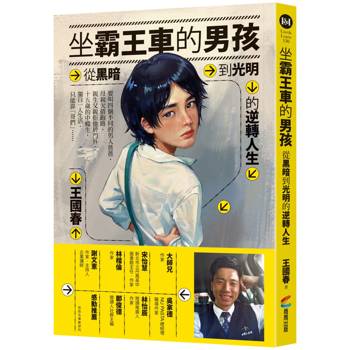

坐霸王車的男孩

某個晚上,一個男孩在大馬路上招了台計程車,坐上車後,男孩報了目的地,司機大哥依指示前往。

行進過程中,司機大哥主動與男孩攀談,但男孩似乎心不在焉,只是認真注視著計程錶。計程錶上的數字每跳一次,男孩的心也跟著跳一次,當累計金額愈來愈高,男孩的心跳也愈來愈快。

搖晃的車廂內,男孩始終抱著忐忑不安的心情,與駕駛座上侃侃而談的司機大哥形成強烈對比。終於,男孩的目的地到了,司機大哥將車子停在某個巷口,按下計程錶的「結帳」鍵,車資一百八十元。

「弟弟,一百八十元。」司機大哥表示。

「我現在身上沒有錢,叔叔你可以等我回去拿錢嗎?就在這條巷子進去而已。」男孩回覆。

「你身上沒有錢喔?」司機大哥將頭轉向後座,注視著男孩。

「對,我現在身上沒有,錢在我朋友那邊,我要去跟他拿。」男孩回答。

司機大哥沉默半晌:「好啦!我相信你,我在車上等你,你要快點喔!」司機大哥看著男孩的背影漸漸隱沒於巷弄中。

最終,男孩並沒有出現。

流離失所的日子

這本書是關於一位計程車司機的故事與他的所見所聞。

我就是這個計程車司機作家。遺憾的是在這篇故事中,自己並非當時的計程車司機,而是那位失信於司機大哥的男孩。二十年過去了,男孩早已踏入而立之年,曾經的男孩,現在竟也成為別人口中的司機大哥,每天為了事業、家庭,開著「小黃」穿梭於大街小巷。

當時的我正值國中時期,身分卻不是一位國中生,而是一位中輟生。國三那年,母親因長期沉迷賭博導致傾家蕩產,最終棄我於不顧,自己遠走他鄉。因為原生家庭的影響,我無法像許多學生一樣好好上學讀書,經常過著流離失所的日子。

當同年齡的少年還在煩惱考試與升學壓力時,我已開始煩惱自己的下一餐在哪了。少了家庭庇護,少了父母管教,再加上當時自己也不愛念書,我索性連學校都不去了。成日遊手好閒,寄居在鄰居家,跟著不務正業的「哥們」廝混。

那天晚上,我跟著幾位哥哥一起到開放式卡拉OK唱歌。那時年紀尚輕,沒有培養什麼興趣,唯一的嗜好就是唱歌。當時的我,將香港歌手陳曉東視為偶像,只要去唱歌的話都會點他的歌來唱。那天也不例外,我清楚記得自己唱了〈風一樣的男子〉。

唱歌時,眾哥哥們在沙發上喝酒聊天,聊著聊著分貝愈來愈高,講話愈來愈激動,甚至有人大力拍桌,最後向我丟下一句:「弟弟,你在這邊等著,我們去『處理』事情,等等就回來。」語畢,他們集體離去,獨留我一人在卡拉OK。

所有我會唱的陳曉東的歌曲,都被我唱完一輪了,但哥哥們還沒回來。本以為〈風一樣的男子〉是要唱給自己聽,沒想到竟是要唱給哥哥們聽的。他們猶如「風一樣的男子」,集體隨風而去;莫非他們那天遇到的是「颱風」,吹得比較遠,遠到沒有辦法回來?

最後,不知該如何是好的我,趁著老闆正忙於招呼其他客人時,抓準時機悄然離去。我不確定哥哥們離開時有沒有先買單,但確定自己離開時絕對沒買單,因為當時的我身無分文。

離開卡拉OK之後,回家成了一大難題,因為卡拉OK離我的生活區域有一段距離。我遊走在大馬路上,不知走了多久,發現一輛計程車經過,揮手將其攔下;然後,故事就如文章開頭那般展開了。

情非得已

事後我才知道,原來那天集體被「颱風」吹走的哥哥們,因為在電話中跟別人吵得不可開交,最後鬧到相約談判,才會上演集體出走的戲碼。當時年紀尚小,我連「湊人數」的資格都沒有;若發生肢體衝突,多半只有挨打的份,所以他們才沒帶上我。至於他們在卡拉OK到底有沒有付錢?我已沒有印象,也不願回想。

其實,那天我並沒有打算要失信於司機;然而,當我走進一個哥哥家,搖醒熟睡的他,跟他討要一百八十元的計程車資時,他在半夢半醒之間問我:「司機有跟來嗎?」

我搖搖頭表示沒有。

「沒有跟來就不用理他,理他幹嘛?」

語畢,他繼續倒頭呼呼大睡,而我則帶著愧疚的心情躺在床上輾轉反側,不知過了多久才得以入睡。這份愧疚,如影隨形地跟了我超過二十年。也許正是因為如此,當我成為計程車司機後,偶爾遇到坐霸王車的乘客時,我總是用「唉!算了」這種了然於心的態度去面對,不予以計較。

因為,我也曾不得已而坐了霸王車。比起憤怒、責罵,我更好奇的是,那些坐霸王車的乘客到底發生了什麼事?他會不會也像二十年前的我一樣,因為遭遇生活中的種種困難,才成為當下的他?

當我抱持著這樣的心態去跑車時,才發現其實每位乘客身上都有故事。這些故事不論好壞、不論悲喜,透過文字記錄,都能成為幫助自己更認識自己、認識世界的重要工具。

多年來,我一直想找到那位司機大哥,當面將積欠的車資還給他,並且跟他說一聲:「抱歉,我辜負了你對我的信任。」如果真的有時光機,我還想回去見見二十年前的自己,對那個男孩說:「你很棒,你很努力,你沒有走偏,辛苦了。」

最陌生的親生父親

多年前的清明連假中,我接到醫院打來的電話。電話那頭的護理師說出父親的姓名,在確認我是他兒子之後,便請我趕緊去醫院。

原來前一天父親在廁所滑倒住院,幸好傷勢不是太嚴重,但他老人家獨自一人,護理師不斷要求我去醫院照顧父親。她強調,若是沒空親自照顧,也要花錢請看護才行。

掛上電話後,我隨即準備好簡單的行李,驅車前往位於桃園的醫院去照顧父親。開車北上的途中,我一直感到非常慚愧,父親住院沒有跟我說,最後還得煩勞院方通知。

「你來啦?」

「對呀!」

許久未見父親,一見面竟然是在醫院病房裡。陪病期間我們父子沒有太多交談,我只是靜靜地坐在病床旁,視父親的需求適時提供協助。當時,我最大的功能就是充當父親與醫護人員之間的「翻譯」。因為父親是一九四九年隨政府遷台的老兵,講話的鄉音非常重,醫護人員都聽不懂他在說什麼,父親也聽不懂醫護人員想要表達的事情,因此我成為他們唯一的溝通橋樑。

雖然我從四、五歲起就沒跟父親生活在一起了,但父親說的話,我百分之八十以上都聽得懂,至今我仍然覺得非常神奇,無法解釋自己為何就是聽得懂父親要表達什麼。

藉著酒意,敲父親的家門

在父親摔倒住院之前,我久久才會去看他一次,並不是我不想見他,而是父親與母親離婚後,再娶了一位湖南老婆,我稱呼她阿姨。阿姨不喜歡我去找父親,她擔心我在打父親「財產」的主意,才會故意接近他。

「我們沒有錢,你要錢去找你老媽要。」

「我的錢都被你媽騙光了。」

之前我去看父親,他們都認為我是為了貪圖財產而來;在他們眼裡,我就跟母親一樣勢利。的確,在民法上我有繼承權,而我母親也確實騙走了父親許多錢。但每次見面,我還是希望可以從他們身上獲得一點點除了「既定事實」以外的親情,單純以一個兒子的身分去看看自己的父親過得好不好。無奈的是,在父親的認知中,除了金錢動機之外,找不到第二個我會去拜訪他們的理由。

由於母親過去多次改嫁,小小年紀的我周旋在許多「爸爸」之間,加上父親長期的不諒解,當時的親子關係可說是分崩離析。我也愈來愈抗拒去面對自己的生父,久而久之,便不想去找他了。

我已經忘記最久一次是多長時間沒見到父親,但我永遠記得,有一天晚上我突然想見父親,便藉著一點酒意去敲了父親的家門。結果出來應門的父親對著我上下打量一番,問我要找誰。

「爸,我是國春。」

當時在門口對著親生父親自我介紹完後,我聲淚俱下。我始終記得父親那張逐漸老去的臉,而父親對我正值成長期的輪廓卻感到相當模糊。八點檔才會出現的劇情,過去一直在我們的家庭中真實上演。