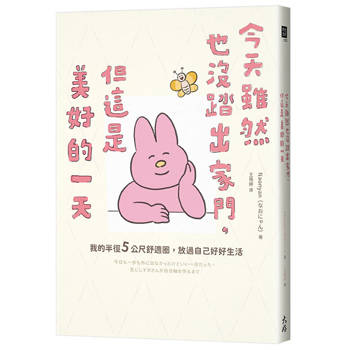

就算一步都沒踏出家門,也能感受到幸福

如果有人問我:「你最喜歡的一句話是什麼?」我會回答「睡懶覺」,因為我就是這麼喜歡睡覺。

我喜歡在一天結束後沉沉睡去,也喜歡吃完午飯後跟貓咪一起打瞌睡。只要有空,我都在睡覺。有時候睡得比貓咪還久,我的睡眠時數應該遠遠超過日本人的平均吧。我認為這樣的自己,並沒有哪裡不對勁。

不過,我偶爾還是會對自己「睡太多」這件事,感到些許罪惡感。特別是思考「人生短暫」這件事的時候。

世人為了提醒大家要「珍惜每一天」,將人的一生換算成小時。一個人如果能活到九十歲,換算下來約有三萬三千天,大概是七十八萬八千四百個小時。因此,每一天都不能浪費,要好好認真過日子。不管走到哪,我都會聽到類似說法,也覺得很有道理。可是,一旦被這種說法束縛,就會讓自己感到無比沮喪。

因為這麼一來,就會產生「人的一生這麼短,為什麼我今天還是窩在棉被裡睡覺」的罪惡感,朝自己襲來。尤其遇到晴空萬里的好天氣時,這股罪惡感會更重。就社會的普遍認知來看,很多人會認為「天氣這麼好,不出門太可惜了」、「好天氣就該出門約朋友見面,度過充實的一天才對」。這樣的想法,總是讓我感到良心不安。

因為喜歡睡覺而感到罪惡,是令人難過的一件事

對我來說,有時候是因為憂鬱症發作,就算想爬起來也做不到。此時,如果浮現不該虛度光陰的念頭,我就會更加絕望。想休息,內心卻靜不下來;明明喜歡睡覺,卻總覺得自己在做壞事──這種糾結,在勤勉認真的日本人身上經常可見。

我向公司請長假到越南旅行時,看到很多越南人在平日中午,就躺在吊床、機車上呼呼大睡,讓我嚇了一大跳。我忍不住問當地導遊:「為什麼他們大白天就在睡覺呢?」導遊以一副「這很正常」的表情跟口氣回答說:「因為想睡啊!」這讓我嚇了更大一跳。雖然不是所有越南人都這樣,但他們將睡覺、休息視為生活中理所當然的一件事,讓我沒來由地鬆了一口氣,內心也跟著放鬆了。

更何況,「充實」的定義是什麼?社會上所謂的「人生勝利組」,好像每天都要去很多地方、見很多人,過著看似充實的一天才算。不過,據說過著這種生活的人們,心中不時會有「我到底在幹麼」的空虛感。這又是為什麼呢?

因為真正的「充實」,取決於內心是否獲得滿足,而非採取了多少行動。所謂的「人生」,簡單來說就是「自己能用到的時間」。相較於客觀的物理時間,「覺得幸福的瞬間」只有自己才知道。就算是睡覺,只要想著「今天睡飽好幸福」、「能好好休息,真是太好了」,我認為這就是充實。只要度過了這樣的一天,不管別人說什麼,自己認為「今天也度過了幸福又有意義的一天,真是太棒了」,這樣不就好了嗎?

就算外面晴空萬里,一步也沒跨出家門、在家裡悠閒度過一天的自己,也是很幸福的。最重要的是,知道自己追求的到底是什麼。往後的日子,我要繼續當個超愛睡覺的人。

★精神科醫師點評:獨自發呆的時間,有助於整理記憶、消除大腦疲勞。換句話說,看起來什麼都沒做,但對身體來說其實是非常重要的喔。

容易沮喪的人,不要對自己抱著過多期待

「為了一點小事就這麼沮喪的話,你以後要怎麼在社會上生存下去啊?」

容易陷入沮喪的個性,讓我從小到大被班導提醒過很多次。有一回,我認真去思考為什麼自己這麼容易陷入沮喪,得到結論是:因為對自己有所期待。

明明應該能拿到更好的分數、明明應該能溝通得更順暢,卻都沒有發生。因為事情不會按照自己的想法發展,而我也沒有自己想得那麼了不起。這就是現實。

既然如此,那我不要對自己有太多期待就好了。開始執行後,我確實比較不會動不動就陷入沮喪。就算事情進行得不順利,也會抱持著「反正我就是這樣」的心態,甚至會鼓勵自己「願意挑戰已經很了不起了」。此外,要開始做某件事時,也不會感受到多餘的壓力。比方說,像現在這樣寫著文章,我就會想著:「反正我也沒什麼了不起的,一行也好,就寫寫看吧!」結果一口氣就把文章寫完了。不要對自己抱著任何期待,事情反而能往正向發展。

覺得自己快要陷入沮喪時,就趕緊降低對自己的標準。畢竟日子都要過的,就不要讓自己天天處在沮喪當中吧。

★精神科醫師點評:「防衛型悲觀主義」是日本人常見的思考模式。一旦想著「反正不是什麼好事」,等真的遇到問題時,就比較不會受傷(因為一開始就不抱期望)。順利的話,就是運氣好。甚至會覺得,只要活著就賺到了。

知道自己不擅長什麼,會帶來很大的收穫

我曾在作家朋友開設的YouTube頻道上介紹繪本。那時正好是YouTube最紅的時候,所以想挑戰看看,就答應了對方。

不過,結果卻十分慘烈。拍攝過程並沒有太大的問題,因為講稿早已事先擬定,也練習過幾次。我是收到朋友寄來的初剪影片時,突然覺得好丟臉。

一想到自己在影片裡拿著繪本侃侃而談,就渾身起雞皮疙瘩。雖然知道這是工作,一定得確認影片內容,但我就是沒有勇氣按下播放鍵。朋友聯絡我好幾次,提醒著:「差不多要上傳了,麻煩你確認一下有沒有問題。」我卻遲遲不敢回覆。拖到最後,一秒都沒看就回了「OK」。拖了那麼久,給對方添了不少麻煩,但其實我到現在也還沒看那支影片,甚至沮喪地想著:「我真的不適合上鏡頭。」

不過,擁有「清楚知道自己不適合」的經驗是很珍貴的。因為這麼一來,就知道某些領域不必去接觸或嘗試,就此劃清界線。這麼做也算是保護自己。

雖然會因為失敗而感到沮喪,但要是知道自己不適合的話,也算是一大收穫。希望我以後都能這樣想。

★精神科醫師點評:人類就是要分工合作。不適合自己的事,一定會有人幫忙做的。做自己適合的事就好。

如果有人問我:「你最喜歡的一句話是什麼?」我會回答「睡懶覺」,因為我就是這麼喜歡睡覺。

我喜歡在一天結束後沉沉睡去,也喜歡吃完午飯後跟貓咪一起打瞌睡。只要有空,我都在睡覺。有時候睡得比貓咪還久,我的睡眠時數應該遠遠超過日本人的平均吧。我認為這樣的自己,並沒有哪裡不對勁。

不過,我偶爾還是會對自己「睡太多」這件事,感到些許罪惡感。特別是思考「人生短暫」這件事的時候。

世人為了提醒大家要「珍惜每一天」,將人的一生換算成小時。一個人如果能活到九十歲,換算下來約有三萬三千天,大概是七十八萬八千四百個小時。因此,每一天都不能浪費,要好好認真過日子。不管走到哪,我都會聽到類似說法,也覺得很有道理。可是,一旦被這種說法束縛,就會讓自己感到無比沮喪。

因為這麼一來,就會產生「人的一生這麼短,為什麼我今天還是窩在棉被裡睡覺」的罪惡感,朝自己襲來。尤其遇到晴空萬里的好天氣時,這股罪惡感會更重。就社會的普遍認知來看,很多人會認為「天氣這麼好,不出門太可惜了」、「好天氣就該出門約朋友見面,度過充實的一天才對」。這樣的想法,總是讓我感到良心不安。

因為喜歡睡覺而感到罪惡,是令人難過的一件事

對我來說,有時候是因為憂鬱症發作,就算想爬起來也做不到。此時,如果浮現不該虛度光陰的念頭,我就會更加絕望。想休息,內心卻靜不下來;明明喜歡睡覺,卻總覺得自己在做壞事──這種糾結,在勤勉認真的日本人身上經常可見。

我向公司請長假到越南旅行時,看到很多越南人在平日中午,就躺在吊床、機車上呼呼大睡,讓我嚇了一大跳。我忍不住問當地導遊:「為什麼他們大白天就在睡覺呢?」導遊以一副「這很正常」的表情跟口氣回答說:「因為想睡啊!」這讓我嚇了更大一跳。雖然不是所有越南人都這樣,但他們將睡覺、休息視為生活中理所當然的一件事,讓我沒來由地鬆了一口氣,內心也跟著放鬆了。

更何況,「充實」的定義是什麼?社會上所謂的「人生勝利組」,好像每天都要去很多地方、見很多人,過著看似充實的一天才算。不過,據說過著這種生活的人們,心中不時會有「我到底在幹麼」的空虛感。這又是為什麼呢?

因為真正的「充實」,取決於內心是否獲得滿足,而非採取了多少行動。所謂的「人生」,簡單來說就是「自己能用到的時間」。相較於客觀的物理時間,「覺得幸福的瞬間」只有自己才知道。就算是睡覺,只要想著「今天睡飽好幸福」、「能好好休息,真是太好了」,我認為這就是充實。只要度過了這樣的一天,不管別人說什麼,自己認為「今天也度過了幸福又有意義的一天,真是太棒了」,這樣不就好了嗎?

就算外面晴空萬里,一步也沒跨出家門、在家裡悠閒度過一天的自己,也是很幸福的。最重要的是,知道自己追求的到底是什麼。往後的日子,我要繼續當個超愛睡覺的人。

★精神科醫師點評:獨自發呆的時間,有助於整理記憶、消除大腦疲勞。換句話說,看起來什麼都沒做,但對身體來說其實是非常重要的喔。

容易沮喪的人,不要對自己抱著過多期待

「為了一點小事就這麼沮喪的話,你以後要怎麼在社會上生存下去啊?」

容易陷入沮喪的個性,讓我從小到大被班導提醒過很多次。有一回,我認真去思考為什麼自己這麼容易陷入沮喪,得到結論是:因為對自己有所期待。

明明應該能拿到更好的分數、明明應該能溝通得更順暢,卻都沒有發生。因為事情不會按照自己的想法發展,而我也沒有自己想得那麼了不起。這就是現實。

既然如此,那我不要對自己有太多期待就好了。開始執行後,我確實比較不會動不動就陷入沮喪。就算事情進行得不順利,也會抱持著「反正我就是這樣」的心態,甚至會鼓勵自己「願意挑戰已經很了不起了」。此外,要開始做某件事時,也不會感受到多餘的壓力。比方說,像現在這樣寫著文章,我就會想著:「反正我也沒什麼了不起的,一行也好,就寫寫看吧!」結果一口氣就把文章寫完了。不要對自己抱著任何期待,事情反而能往正向發展。

覺得自己快要陷入沮喪時,就趕緊降低對自己的標準。畢竟日子都要過的,就不要讓自己天天處在沮喪當中吧。

★精神科醫師點評:「防衛型悲觀主義」是日本人常見的思考模式。一旦想著「反正不是什麼好事」,等真的遇到問題時,就比較不會受傷(因為一開始就不抱期望)。順利的話,就是運氣好。甚至會覺得,只要活著就賺到了。

知道自己不擅長什麼,會帶來很大的收穫

我曾在作家朋友開設的YouTube頻道上介紹繪本。那時正好是YouTube最紅的時候,所以想挑戰看看,就答應了對方。

不過,結果卻十分慘烈。拍攝過程並沒有太大的問題,因為講稿早已事先擬定,也練習過幾次。我是收到朋友寄來的初剪影片時,突然覺得好丟臉。

一想到自己在影片裡拿著繪本侃侃而談,就渾身起雞皮疙瘩。雖然知道這是工作,一定得確認影片內容,但我就是沒有勇氣按下播放鍵。朋友聯絡我好幾次,提醒著:「差不多要上傳了,麻煩你確認一下有沒有問題。」我卻遲遲不敢回覆。拖到最後,一秒都沒看就回了「OK」。拖了那麼久,給對方添了不少麻煩,但其實我到現在也還沒看那支影片,甚至沮喪地想著:「我真的不適合上鏡頭。」

不過,擁有「清楚知道自己不適合」的經驗是很珍貴的。因為這麼一來,就知道某些領域不必去接觸或嘗試,就此劃清界線。這麼做也算是保護自己。

雖然會因為失敗而感到沮喪,但要是知道自己不適合的話,也算是一大收穫。希望我以後都能這樣想。

★精神科醫師點評:人類就是要分工合作。不適合自己的事,一定會有人幫忙做的。做自己適合的事就好。