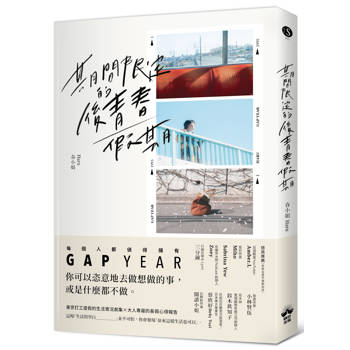

【去相信「好像會很有趣」的念頭】

就像重新回到十八歲的暑假,我滿腔熱血與躍躍欲試。二十九歲的我,拋下家裡那隻胖橘貓、我的另一半,離鄉背井、跳脫舒適圈,隻身前往異地生活。那一刻,就像打開了一扇門,門後是一條從未走過的小徑,小徑旁繽紛的野花綻放著為我送行。我開始思考:該住在日本的哪個城市?找什麼樣的工作?最後,吸引我目光的,是一家和服公司。

第一次認識這家和服公司,是在一場台日交流說明會。介紹簡報照片中的模特兒,與我印象中的和服穿搭大相逕庭。一席綠得接近黑的面料上,有近似手繪且不連貫的直線條圖樣。和服下襬還有流蘇裝飾,裡頭搭配著一件黑色帽T,腳上穿的是一雙皮製黑色綁帶平底鞋。她站在海岸邊的岩石上,神情自若。那一刻的她,不是沉重、拘束的模樣, 反而是一種「現在就該這樣穿」的全新提案。

大概是天生對這樣的照片沒有抵抗力,心中「好喜歡!能設計出這樣東西的人,一定很有想法」的念頭油然而生,便把品牌名稱用鉛筆寫在筆記本上。活動結束正要離開時,被協辦活動的朋友認了出來,經由她的介紹認識了主辦活動的高崗。她穿著白色五分袖圓領洋裝,和一雙白紫色相間的平底鞋,精緻細長的金耳環垂在耳下,朝我遞出了名片。

那張薄薄的名片,就像劃開未知大門的魔法鑰匙。而高崗,也許在我身上看見了某種潛力。那時的我並沒有預料到她會對我的人生帶來那麼劇烈的變化。但或許,人生真正有趣的地方,正是在那些沒有劇情安排、卻忽然出現的選項裡。我對她說:「如果真的要在日本工作,我想做一份在台灣做不到的事。」語氣平穩地接著補了一句:「如果一個台灣人,在全是日本人的和服公司工作,肯定很有趣吧?」幾天後,我收到她的訊息。大意是說,她覺得我非常適合,而對方也對我充滿了好奇。大多數人可能是因為「很喜歡和服」,才想進入和服公司,但對我而言,那並不是最主要的原因。真正吸引我的,是那種身為局外人卻選擇靠近的姿態。我想看看,從異鄉人的觀點,在一間充滿日本傳統的公司裡,我會怎麼活出屬於自己的角色?因為這一年對我來說,是我對自己的驗證。

即使我不確定和服公司是不是「我喜歡做的事」,但我有想靠近它的直覺。我相信,一定有什麼值得我探索的地方。就算是我身上的原始設定——對未知事物的好奇和特立獨行的追求在作祟也沒關係。空白的一年,我想要讓它被未知的事物填滿,用一種我從未想像過的方式,讓我過去在台灣這塊土地上二十九年、再熟悉不過的人生變得有趣。

很多人認為,必須要很清楚自己喜歡什麼才可以,但並沒有人一下子就能確定自己喜歡什麼。有可能這三年喜歡打電動,下個五年喜歡閱讀。就算小時候討厭青椒、茄子,長大會變得喜歡也說不定,因為我就是這樣的孩子。溫柔地接受自己「還不清楚」的這件事,對這個世界是否有點太難了?但只是「好像很有趣!」的起心動念,是價值連城的。這種微不足道的心動、感性的直覺,在理性當道的社會中,似乎失去了它原本該有的重量。這是件可惜的事,它讓一切都變得困難重重,連嘗試起步的輕盈都變成沉重,只因為大多數人告訴我們「直覺是不可信的」。

我們並不是不知道自己喜歡什麼,而是忘了傾聽那小小的、微微閃光的「嗯,好像不錯耶」的聲音。「插花好像很好玩!」就花錢去上一堂花藝課吧,「這本書看起來很有趣!」就買下來回家靜靜地看吧,就算你上完那堂花藝課覺得帶花回家好麻煩,或是那本書看到一半就再也不看也沒關係。

所有的體驗和感受,都是構建自己最好的方式。那是一種越辯越明的過程。開始能理解自己喜歡或不喜歡什麼,擅長或不擅長什麼,而這種搞懂自己的過程,長出了自信與自愛。而我只是相信了我那「好像會很有趣」的直覺一次。

東京的她們

原先對日本職場的印象還停留在過去,女性結了婚、生了孩子,就很難再兼顧職場生活。實際在東京工作後,我發現身邊有許多這樣的女性——結了婚、有了孩子,卻仍每天準時進辦公室,處理業務、參加會議,絲毫不曾鬆懈。她們不是用聲音證明自己,而是用一次次的出現與堅持,讓我看見什麼是溫柔卻強韌的力量。我真的覺得,女性是這個世界上最了不起的動物,充滿智慧、堅毅與難以言喻的耐性。

各式各樣的生活方式和態度中,看見不一樣的可能,也進而反思自己,婚後的我該怎麼樣生活?自己想要成為什麼樣的女性?我經常覺得人活出了某種方式或是某條路的時刻,就是對後輩的證明,是一種例證。婚姻並不是要人放棄或限制,而是找出適合自己的模式。

大多數男性不會問「結婚後我要怎麼安排生活、事業與自我價值?」因為社會通常沒逼他們去選。但對女性來說,那不是「想不想」,而是「不得不」。初識羽生,是我第一次去產地出差的時候。她留著一頭俐落的短髮,妝容簡單乾淨,完全看不出已經四十歲。那是六月,沖繩的太陽毫不留情,一行人前往產地拜訪,同時舉辦棉狹帶的表彰式。我們從東京飛抵那霸,在機場的會議室簡短開過會後,轉搭往石垣島的班機。她穿著一件藍色絞染的棉質浴衣,搭配白色魔鬼氈運動涼鞋,背著一個運動社團常見的超大黑色後背包。

在某些人眼中,這種和服穿搭簡直是「不合規矩」,但羽生卻用行動表示「和服應該貼近生活,隨著時代進化」,她是那種懂得應變、充滿活力又愛笑的女性。簡單打過招呼後,她一邊整理資料,轉過頭問我是不是第一次來石垣島。語氣輕鬆,像是老朋友般自然。知道我是台灣人後,總是特別關照我,但從不以那種「怕你聽不懂」的方式降低語速,也不會特別簡化語言。她對我既親切,又充滿信任。那種「知道你是台灣人,所以我就講得簡單一點」的態度,在她身上從沒出現過。像這種需要過夜的出差,她也從不焦慮。即使她的孩子還沒上小學,她總是笑著說:「他們比我想的還堅強喔。」

住在竹富島的夜晚,是我至今最難忘的一次。稀薄的月光透過障子映在榻榻米上,就像住進一座名為「海」的宇宙,除了潮聲緩緩如夜曲之外,什麼聲音也沒有。我走出旅館的石垣,發現整條白沙小徑上,只有我們這座旅館還亮著燈。望向兩側,是樹林與無盡的黑暗。羽生也剛從房裡走出來,叫住我。她說:「那邊有個地方可以看到整座竹富島喔。」於是,我們兩人穿著睡衣與睡褲,踩著拖鞋,再一起慢慢爬上瞭望台。遠處的漁光與島上僅存的幾戶人家的燈火交錯著,頭頂的星空則像從天上傾瀉下來。那一刻,星光與人心都是絕對的奢侈。

我們朝著海岸走去,雖然我已經記不清我們聊了什麼,但是「她是個溫柔且敬重別人的人」這樣的印象,一直烙印在我的心裡。隔天表彰式結束後,她特地對我說:「春,你真的很厲害。就算不確定現場需要做什麼,也會觀察氣氛、主動配合,這就是你的長處啊。」羽生一直是那種能夠看見別人優點的前輩,溫柔而堅定、不拘小節,也始終懷著善意。讓我想,等我到四十歲,也想做這樣成熟的女性。從育兒、家庭、職場時而平衡時而混亂的生活裡,仍然對他人保持這樣的態度。

後來被調去設計部,認識了杉田。她有一個正準備考大學的孩子,和一個剛上小學的孩子,卻從未因為育兒而中斷自己的設計師職涯,還常常帶著孩子一起去看美術展覽。她家的高中生通常都自己準備便當、打理生活起居——和我印象中日劇裡那種母親形象,完全不同。

男性的職場存在,在社會中經常是「被預設在場」的。他們不需要用出席、耐性、觀察來證明什麼;社會也不太會問他們「你怎麼還在工作?孩子誰顧?」而女性的在場常常是「爭取來的」,即使已被制度接受,仍然需要用實際表現去不斷「合法化」自己的存在。

有次午休時,部門只有我們兩個,她問我:「春,要不要去吃沾麵?」我眼睛一亮:「是那間有蝦子和羅勒的沾麵嗎?」馬上跟著她走到附近的排隊名店。一邊排隊,我們聊著她讀高中的大兒子最近有沒有交女朋友,偶爾也談談工作裡那些喜歡與不喜歡的細節。她笑著說:「春,你真的很有趣,肯定是個抽屜很多的人!我們家三個男生,每天都在期待你又說了什麼新話題呢。」 情人節那天,我送了她小兒子一顆巧克力,據說他開心得不得了。

杉田總是爽朗得像個大姐。同部門的米德因為迷糊挨罵時,她會在事後悄悄安慰;或是和我年紀相仿、從沒想過出國的德井,也在我和杉田的勸說下終於去辦了護照。她總是簡單、乾脆地鼓勵著身邊的人。偶爾講起自己年輕時犯的那些傻事(像是騎車時搞錯油門和煞車),不管聽幾次,我還是覺得好好笑。她讓我知道「美好的大人」的樣子,不一定是完美地把每件事都做好,而是能夠一邊活著,一邊不吝嗇地給出笑聲與善意。

在攝影棚工作時,看著杉田一邊指揮現場、一邊打著電話四處聯繫的模樣,也讓我第一次具象地想像起自己成為那個年紀時的模樣。我婚後來到東京,總是有人問:「那妳先生怎麼想?」「不覺得結婚後應該留在台灣嗎?」「他支持妳來東京嗎?」這些話,大都來自女性。我知道她們未必有惡意,但那些提問就像一道道無形的牆,默默提醒著我:身為女性,許多選擇至今仍需解釋。

我也常想,為什麼我們總是聽見女性傷害女性的故事,而不是女性彼此扶持的故事?但也正因為遇見了這些女性,我才明白,答案從來不是非黑即白。而是可以更有底氣與勇氣,去選擇自己真正想要的生活模式。

即使到了三十歲,我也仍然在摸索「我想成為什麼樣的大人?」 ——希望自己是一個能看見別人優點、帶來勇氣,甚至能成為他人最好例證的女性。

上升負荷

近年有部我很喜歡的漫畫作品叫《來自深淵》。主角居住在一個四面環海的島嶼上,島上有個超巨大的洞穴名「深淵(Abyss)」。整部故事,是在講述主角從地表深入深淵的探險奇幻故事。洞穴中有個神奇的設定,叫作「上升負荷」。那是我在整部作品裡最喜愛的設定之一。當人進入深淵並想向上返回,超過十公尺高時,會因為「上升負荷」出現不舒服的狀況。僅從深度約幾百公尺,返回地表時,會感到頭痛不舒適。但隨著下潛越深,上升負荷就越大,牙齒掉落、身體扭曲……。

當我們一走得深,就無法再以原來的樣子走回原位。隨著時間進程,人會因為接觸到的人、事、物而產生變化。當我回到台北,打開家中衣櫃時,發現幾乎所有的衣服明明都穿得下,卻全都不想穿了。並不是時尚變化快速,而是「這樣的衣服,和現在的自己格格不入」。和朋友的話題,沒辦法再耐著性子。去討論誰認識了哪個男生、談了什麼樣的戀愛;買了什麼車、要學投資賺錢……,這些語言,對現在的我而言,顯得遙遠。曾經親密的友誼,讓我無言以對。

我確實失去了某些交友圈、失去一年在台灣生活,與他人或社會的共同回憶,也失去了帳戶裡的錢。但我隱隱知道,在這一年裡,我好像找到了一種獨特、無法明說的感受。人的改變,察覺的時候是一瞬間的。一瞬間的力量是很大的,像電光石火。有的人說「我擔心,回台灣後一切『恢復正常』的樣子」,但我總會想「你已經變得不同,只是還沒有察覺」。人失去了安穩且喜愛的日子,換來一場神奇的冒險,又怎麼可能會是相同的?只是沒有那麼多人告訴你,代價是在回頭時出現,而不是當下。

二十三歲時,我在故宮博物院見到一位女性。我並不知道她是誰,她有著微彎的瀏海,看起來相當可愛。帶著光澤的黑髮,綁著隨性自然的低包頭。橢圓形的細銀框眼鏡後方的眼眸,則帶著沉靜安穩的氣質與氣場。她自然切換著中文、英文、法文和前來博物館的觀光客說明的樣子,一直烙印在我的心中。我的心裡,忽然響起了「我想要成爲這樣的人」的直覺。那種感覺很神奇、很難忘,三十歲了,我還是記得那個人的樣子。但其實當年的我,並不知道「該如何」去成為自己想成為的人。只是一直記得很深,而那是種很曖昧又痛苦的心境。我的心裡有強烈渴望「成為某種樣子」的自我想像,同時也一直在想著「要去接觸那群我覺得厲害的人。」

有很長一段時間,我瘋狂地閱讀和進修,和大學或高中時的朋友,再也說不上話。當時的男友曾覺得我像「住在火星」一樣遙遠。我的身邊沒有任何人,尤其是長者或是前輩,或是值得尊敬的智者。人際關係切換時,我感覺到非常孤獨。就這樣持續了好幾年。

一直到這兩年,開始出現了一兩位可以聊深刻的話題、而不進入二元對立的選擇之中的人。也只有少數人願意和我談論並深究本質,而不批判我,讓我感覺安心。這些人出現時,沒有發出聲響。他們的出現不是為了拯救我,也不帶任何鼓勵性的話語。只是靜靜地,在我需要沉默的時候,理解這種時刻存在之必要。或在我講出某個太過抽象的形容詞時,他們能點頭表示理解。像是在長久的宇宙通訊裡,第一次在黑暗中聽見回音。

我也才慢慢明白,自己早已悄悄走近了曾經想成為的樣子,只是我並不知道那是什麼時候開始的。我變得更容易專注、更沉靜、更少被外界干擾,開始能夠真正聽見他人的說話,也更懂得什麼時候該閉嘴。甚至有時,會有年紀比我小的人私訊問我一些關於創作、感受或職涯的問題,他們說:「我覺得你好像會懂。」我讀完那些訊息時,有點驚訝,原來我已經被看見。而那個我,是我努力了好久、想靠近的那種人。

生命再度顯示了祂的神奇,並向我證明了萬有引力。

當我找尋時,我同時在接近。而他們,也正朝我襲來。

就像重新回到十八歲的暑假,我滿腔熱血與躍躍欲試。二十九歲的我,拋下家裡那隻胖橘貓、我的另一半,離鄉背井、跳脫舒適圈,隻身前往異地生活。那一刻,就像打開了一扇門,門後是一條從未走過的小徑,小徑旁繽紛的野花綻放著為我送行。我開始思考:該住在日本的哪個城市?找什麼樣的工作?最後,吸引我目光的,是一家和服公司。

第一次認識這家和服公司,是在一場台日交流說明會。介紹簡報照片中的模特兒,與我印象中的和服穿搭大相逕庭。一席綠得接近黑的面料上,有近似手繪且不連貫的直線條圖樣。和服下襬還有流蘇裝飾,裡頭搭配著一件黑色帽T,腳上穿的是一雙皮製黑色綁帶平底鞋。她站在海岸邊的岩石上,神情自若。那一刻的她,不是沉重、拘束的模樣, 反而是一種「現在就該這樣穿」的全新提案。

大概是天生對這樣的照片沒有抵抗力,心中「好喜歡!能設計出這樣東西的人,一定很有想法」的念頭油然而生,便把品牌名稱用鉛筆寫在筆記本上。活動結束正要離開時,被協辦活動的朋友認了出來,經由她的介紹認識了主辦活動的高崗。她穿著白色五分袖圓領洋裝,和一雙白紫色相間的平底鞋,精緻細長的金耳環垂在耳下,朝我遞出了名片。

那張薄薄的名片,就像劃開未知大門的魔法鑰匙。而高崗,也許在我身上看見了某種潛力。那時的我並沒有預料到她會對我的人生帶來那麼劇烈的變化。但或許,人生真正有趣的地方,正是在那些沒有劇情安排、卻忽然出現的選項裡。我對她說:「如果真的要在日本工作,我想做一份在台灣做不到的事。」語氣平穩地接著補了一句:「如果一個台灣人,在全是日本人的和服公司工作,肯定很有趣吧?」幾天後,我收到她的訊息。大意是說,她覺得我非常適合,而對方也對我充滿了好奇。大多數人可能是因為「很喜歡和服」,才想進入和服公司,但對我而言,那並不是最主要的原因。真正吸引我的,是那種身為局外人卻選擇靠近的姿態。我想看看,從異鄉人的觀點,在一間充滿日本傳統的公司裡,我會怎麼活出屬於自己的角色?因為這一年對我來說,是我對自己的驗證。

即使我不確定和服公司是不是「我喜歡做的事」,但我有想靠近它的直覺。我相信,一定有什麼值得我探索的地方。就算是我身上的原始設定——對未知事物的好奇和特立獨行的追求在作祟也沒關係。空白的一年,我想要讓它被未知的事物填滿,用一種我從未想像過的方式,讓我過去在台灣這塊土地上二十九年、再熟悉不過的人生變得有趣。

很多人認為,必須要很清楚自己喜歡什麼才可以,但並沒有人一下子就能確定自己喜歡什麼。有可能這三年喜歡打電動,下個五年喜歡閱讀。就算小時候討厭青椒、茄子,長大會變得喜歡也說不定,因為我就是這樣的孩子。溫柔地接受自己「還不清楚」的這件事,對這個世界是否有點太難了?但只是「好像很有趣!」的起心動念,是價值連城的。這種微不足道的心動、感性的直覺,在理性當道的社會中,似乎失去了它原本該有的重量。這是件可惜的事,它讓一切都變得困難重重,連嘗試起步的輕盈都變成沉重,只因為大多數人告訴我們「直覺是不可信的」。

我們並不是不知道自己喜歡什麼,而是忘了傾聽那小小的、微微閃光的「嗯,好像不錯耶」的聲音。「插花好像很好玩!」就花錢去上一堂花藝課吧,「這本書看起來很有趣!」就買下來回家靜靜地看吧,就算你上完那堂花藝課覺得帶花回家好麻煩,或是那本書看到一半就再也不看也沒關係。

所有的體驗和感受,都是構建自己最好的方式。那是一種越辯越明的過程。開始能理解自己喜歡或不喜歡什麼,擅長或不擅長什麼,而這種搞懂自己的過程,長出了自信與自愛。而我只是相信了我那「好像會很有趣」的直覺一次。

東京的她們

原先對日本職場的印象還停留在過去,女性結了婚、生了孩子,就很難再兼顧職場生活。實際在東京工作後,我發現身邊有許多這樣的女性——結了婚、有了孩子,卻仍每天準時進辦公室,處理業務、參加會議,絲毫不曾鬆懈。她們不是用聲音證明自己,而是用一次次的出現與堅持,讓我看見什麼是溫柔卻強韌的力量。我真的覺得,女性是這個世界上最了不起的動物,充滿智慧、堅毅與難以言喻的耐性。

各式各樣的生活方式和態度中,看見不一樣的可能,也進而反思自己,婚後的我該怎麼樣生活?自己想要成為什麼樣的女性?我經常覺得人活出了某種方式或是某條路的時刻,就是對後輩的證明,是一種例證。婚姻並不是要人放棄或限制,而是找出適合自己的模式。

大多數男性不會問「結婚後我要怎麼安排生活、事業與自我價值?」因為社會通常沒逼他們去選。但對女性來說,那不是「想不想」,而是「不得不」。初識羽生,是我第一次去產地出差的時候。她留著一頭俐落的短髮,妝容簡單乾淨,完全看不出已經四十歲。那是六月,沖繩的太陽毫不留情,一行人前往產地拜訪,同時舉辦棉狹帶的表彰式。我們從東京飛抵那霸,在機場的會議室簡短開過會後,轉搭往石垣島的班機。她穿著一件藍色絞染的棉質浴衣,搭配白色魔鬼氈運動涼鞋,背著一個運動社團常見的超大黑色後背包。

在某些人眼中,這種和服穿搭簡直是「不合規矩」,但羽生卻用行動表示「和服應該貼近生活,隨著時代進化」,她是那種懂得應變、充滿活力又愛笑的女性。簡單打過招呼後,她一邊整理資料,轉過頭問我是不是第一次來石垣島。語氣輕鬆,像是老朋友般自然。知道我是台灣人後,總是特別關照我,但從不以那種「怕你聽不懂」的方式降低語速,也不會特別簡化語言。她對我既親切,又充滿信任。那種「知道你是台灣人,所以我就講得簡單一點」的態度,在她身上從沒出現過。像這種需要過夜的出差,她也從不焦慮。即使她的孩子還沒上小學,她總是笑著說:「他們比我想的還堅強喔。」

住在竹富島的夜晚,是我至今最難忘的一次。稀薄的月光透過障子映在榻榻米上,就像住進一座名為「海」的宇宙,除了潮聲緩緩如夜曲之外,什麼聲音也沒有。我走出旅館的石垣,發現整條白沙小徑上,只有我們這座旅館還亮著燈。望向兩側,是樹林與無盡的黑暗。羽生也剛從房裡走出來,叫住我。她說:「那邊有個地方可以看到整座竹富島喔。」於是,我們兩人穿著睡衣與睡褲,踩著拖鞋,再一起慢慢爬上瞭望台。遠處的漁光與島上僅存的幾戶人家的燈火交錯著,頭頂的星空則像從天上傾瀉下來。那一刻,星光與人心都是絕對的奢侈。

我們朝著海岸走去,雖然我已經記不清我們聊了什麼,但是「她是個溫柔且敬重別人的人」這樣的印象,一直烙印在我的心裡。隔天表彰式結束後,她特地對我說:「春,你真的很厲害。就算不確定現場需要做什麼,也會觀察氣氛、主動配合,這就是你的長處啊。」羽生一直是那種能夠看見別人優點的前輩,溫柔而堅定、不拘小節,也始終懷著善意。讓我想,等我到四十歲,也想做這樣成熟的女性。從育兒、家庭、職場時而平衡時而混亂的生活裡,仍然對他人保持這樣的態度。

後來被調去設計部,認識了杉田。她有一個正準備考大學的孩子,和一個剛上小學的孩子,卻從未因為育兒而中斷自己的設計師職涯,還常常帶著孩子一起去看美術展覽。她家的高中生通常都自己準備便當、打理生活起居——和我印象中日劇裡那種母親形象,完全不同。

男性的職場存在,在社會中經常是「被預設在場」的。他們不需要用出席、耐性、觀察來證明什麼;社會也不太會問他們「你怎麼還在工作?孩子誰顧?」而女性的在場常常是「爭取來的」,即使已被制度接受,仍然需要用實際表現去不斷「合法化」自己的存在。

有次午休時,部門只有我們兩個,她問我:「春,要不要去吃沾麵?」我眼睛一亮:「是那間有蝦子和羅勒的沾麵嗎?」馬上跟著她走到附近的排隊名店。一邊排隊,我們聊著她讀高中的大兒子最近有沒有交女朋友,偶爾也談談工作裡那些喜歡與不喜歡的細節。她笑著說:「春,你真的很有趣,肯定是個抽屜很多的人!我們家三個男生,每天都在期待你又說了什麼新話題呢。」 情人節那天,我送了她小兒子一顆巧克力,據說他開心得不得了。

杉田總是爽朗得像個大姐。同部門的米德因為迷糊挨罵時,她會在事後悄悄安慰;或是和我年紀相仿、從沒想過出國的德井,也在我和杉田的勸說下終於去辦了護照。她總是簡單、乾脆地鼓勵著身邊的人。偶爾講起自己年輕時犯的那些傻事(像是騎車時搞錯油門和煞車),不管聽幾次,我還是覺得好好笑。她讓我知道「美好的大人」的樣子,不一定是完美地把每件事都做好,而是能夠一邊活著,一邊不吝嗇地給出笑聲與善意。

在攝影棚工作時,看著杉田一邊指揮現場、一邊打著電話四處聯繫的模樣,也讓我第一次具象地想像起自己成為那個年紀時的模樣。我婚後來到東京,總是有人問:「那妳先生怎麼想?」「不覺得結婚後應該留在台灣嗎?」「他支持妳來東京嗎?」這些話,大都來自女性。我知道她們未必有惡意,但那些提問就像一道道無形的牆,默默提醒著我:身為女性,許多選擇至今仍需解釋。

我也常想,為什麼我們總是聽見女性傷害女性的故事,而不是女性彼此扶持的故事?但也正因為遇見了這些女性,我才明白,答案從來不是非黑即白。而是可以更有底氣與勇氣,去選擇自己真正想要的生活模式。

即使到了三十歲,我也仍然在摸索「我想成為什麼樣的大人?」 ——希望自己是一個能看見別人優點、帶來勇氣,甚至能成為他人最好例證的女性。

上升負荷

近年有部我很喜歡的漫畫作品叫《來自深淵》。主角居住在一個四面環海的島嶼上,島上有個超巨大的洞穴名「深淵(Abyss)」。整部故事,是在講述主角從地表深入深淵的探險奇幻故事。洞穴中有個神奇的設定,叫作「上升負荷」。那是我在整部作品裡最喜愛的設定之一。當人進入深淵並想向上返回,超過十公尺高時,會因為「上升負荷」出現不舒服的狀況。僅從深度約幾百公尺,返回地表時,會感到頭痛不舒適。但隨著下潛越深,上升負荷就越大,牙齒掉落、身體扭曲……。

當我們一走得深,就無法再以原來的樣子走回原位。隨著時間進程,人會因為接觸到的人、事、物而產生變化。當我回到台北,打開家中衣櫃時,發現幾乎所有的衣服明明都穿得下,卻全都不想穿了。並不是時尚變化快速,而是「這樣的衣服,和現在的自己格格不入」。和朋友的話題,沒辦法再耐著性子。去討論誰認識了哪個男生、談了什麼樣的戀愛;買了什麼車、要學投資賺錢……,這些語言,對現在的我而言,顯得遙遠。曾經親密的友誼,讓我無言以對。

我確實失去了某些交友圈、失去一年在台灣生活,與他人或社會的共同回憶,也失去了帳戶裡的錢。但我隱隱知道,在這一年裡,我好像找到了一種獨特、無法明說的感受。人的改變,察覺的時候是一瞬間的。一瞬間的力量是很大的,像電光石火。有的人說「我擔心,回台灣後一切『恢復正常』的樣子」,但我總會想「你已經變得不同,只是還沒有察覺」。人失去了安穩且喜愛的日子,換來一場神奇的冒險,又怎麼可能會是相同的?只是沒有那麼多人告訴你,代價是在回頭時出現,而不是當下。

二十三歲時,我在故宮博物院見到一位女性。我並不知道她是誰,她有著微彎的瀏海,看起來相當可愛。帶著光澤的黑髮,綁著隨性自然的低包頭。橢圓形的細銀框眼鏡後方的眼眸,則帶著沉靜安穩的氣質與氣場。她自然切換著中文、英文、法文和前來博物館的觀光客說明的樣子,一直烙印在我的心中。我的心裡,忽然響起了「我想要成爲這樣的人」的直覺。那種感覺很神奇、很難忘,三十歲了,我還是記得那個人的樣子。但其實當年的我,並不知道「該如何」去成為自己想成為的人。只是一直記得很深,而那是種很曖昧又痛苦的心境。我的心裡有強烈渴望「成為某種樣子」的自我想像,同時也一直在想著「要去接觸那群我覺得厲害的人。」

有很長一段時間,我瘋狂地閱讀和進修,和大學或高中時的朋友,再也說不上話。當時的男友曾覺得我像「住在火星」一樣遙遠。我的身邊沒有任何人,尤其是長者或是前輩,或是值得尊敬的智者。人際關係切換時,我感覺到非常孤獨。就這樣持續了好幾年。

一直到這兩年,開始出現了一兩位可以聊深刻的話題、而不進入二元對立的選擇之中的人。也只有少數人願意和我談論並深究本質,而不批判我,讓我感覺安心。這些人出現時,沒有發出聲響。他們的出現不是為了拯救我,也不帶任何鼓勵性的話語。只是靜靜地,在我需要沉默的時候,理解這種時刻存在之必要。或在我講出某個太過抽象的形容詞時,他們能點頭表示理解。像是在長久的宇宙通訊裡,第一次在黑暗中聽見回音。

我也才慢慢明白,自己早已悄悄走近了曾經想成為的樣子,只是我並不知道那是什麼時候開始的。我變得更容易專注、更沉靜、更少被外界干擾,開始能夠真正聽見他人的說話,也更懂得什麼時候該閉嘴。甚至有時,會有年紀比我小的人私訊問我一些關於創作、感受或職涯的問題,他們說:「我覺得你好像會懂。」我讀完那些訊息時,有點驚訝,原來我已經被看見。而那個我,是我努力了好久、想靠近的那種人。

生命再度顯示了祂的神奇,並向我證明了萬有引力。

當我找尋時,我同時在接近。而他們,也正朝我襲來。