前言

以冰山為師,解讀家族之謎

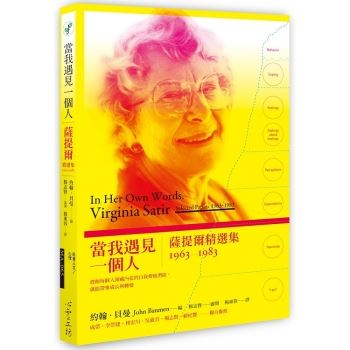

約翰.貝曼

我完成研究所學業後的第一個月,參加了美國家族治療(編按:現亦稱家庭治療)先驅維琴尼亞.薩提爾的工作坊,那是我的第一次。我原本在諮商心理學的研究是運用非常結構化的羅傑斯模式(Rogerian Model),這個模式允許,甚至鼓勵個案,自由地將他們的思考和感受與治療師連結,練習一致性接納和同理。當觀察薩提爾的第一個臨床實務工作,我的印象之一是她和團體的參與者工作時,會不斷的問問題,彷彿是蘇格拉底的化身。不過那時,我沒有意識到這些問題通常都集中在經驗層次上,並且具有正向意義。我印象最深刻的是她身上的魔力,而不是她的技術和方法。現在回想起來,那為期五天的住宿工作坊徹底改變了我和我的治療方式。兩年後,我有機會和她共處三個月,當時她工作的對象包括加拿大馬尼托巴省(Manitoba)、加拿大政府、健康組織、健康專業人士和公共大眾。

薩提爾出生於一九一六年,逝世於一九八八年九月。她出生在美國威斯康辛州(Wisconsin)的一個農莊,父母是德裔的科學家,信仰基督教。她是五個孩子中的老大,聰明、能幹,對生命和學習充滿好奇。她十六歲進入了密爾沃基州立教師學院(Milwaukee State Teachers College)就讀,一九三六年畢業,在二十歲之前取得教育學士學位。她做過許多份教師職務,直到一九四一年,她進入芝加哥大學(University of Chicago)讀社會工作系,取得社會工作碩士後,便在芝加哥少女之家(Chicago Hone for Girls)工作了一段時間,之後就開始私人執業,並於一九五一年開始了她的第一次家族治療(Brothers, 2000)。

薩提爾隨後在伊利諾斯州精神病學研究所(Illinois States Psychiatric Institute)工作,直到一九五八年她搬到加州。不久後,她就和美國心理學家唐.傑克遜(Don Jackson)一起開心理研究所(Mental Research Institute,簡稱MRI)。不僅薩提爾被認為是該研究所的創始人之一,心理研究所也持續成為家族治療運動中的主要機構。後來,她搬到加拿大的伊薩蘭(Esalen Institute)成為培訓主任。一九六八年,她離開伊薩蘭,並開始致力於在世界各地舉辦工作坊(更多細節請參見 Brothers,2000 年的傳記草稿)。

薩提爾身為家族治療創始人之一,她的創意是世界公認的。她堅信人們擁有不斷成長、改變和獲得新理解的能力,她的目標是改善家庭中的關係和溝通。她曾說過在療癒家庭的過程中,我們也療癒了世界。她早期在心理研究所工作的時候,她的治療模式常被認為是以溝通為基礎,來理解和解讀家庭功能的不彰。遺憾的是,這個看法完全是對她生命最後十年所發展出的高度轉化系統治療取向(highly transformational systemic therapeutic)的誤解。一九六○年代中期,薩提爾已經將溝通姿態的溝通取向擴展到包括情感、身心和靈性的領域。

薩提爾近期被稱為薩提爾轉化系統治療(Satir Transformational Systemic Therapy)的創始人之一,將諮商/治療視為是內在自我的深刻體驗。比起作家,她比較像一位教師和培訓者,所以她出版的作品未若同時期的一些人多。因此,我們非常榮幸能夠將她未出版的手稿公諸於世,促進專業發展,同時重新發表她已出版的資料。我們承擔此項工作並不僅是為了紀念她的貢獻,更重要的是運用她的智慧、她的洞察、以及她的世界觀,來幫助我們現在的專業助人工作。

薩提爾和莫瑞.鮑文(Murray Bowen)、奈森.阿克曼(Nathan Ackerman)、卡爾.華特克(Carl Whitaker)都被公認是家族治療的創始人。薩爾瓦多.米紐慶(Salvador Minuchin)和其他人稍後也加入這個行列。最近一個重要研究列出了近二十五年最具影響力的治療師,其中薩提爾排名第五。她於一九六四年出版的《聯合家庭治療》(Conjoint Family Therapy)挑戰了當時只注重個體、不注重整個家庭的主流治療方式。她早期治療生涯的工作與其他家族治療師是非常不同的,她根據自己的經驗、信念和直覺能力,發展出一套風格和形式,來深入洞察人類渴望的核心和本質。她將個案看成是有愛心、關愛、掙扎、受傷的人,擁有內在的能量和資源,能夠學習,並改變自己的應對方式,進而過著一種更負責、更賦權的生活方式。

在此我們簡要地列舉一些薩提爾轉化成長模型的基本信念,以幫助讀者更貼切地理解她的文章。 1. 我們是宇宙生命力的獨特展現,生命力驅動著我們。

2. 我們擁有內在的資源,使我們可以超越基本應對層面,並駕馭外界資源得到成長。

3. 雖然我們不需要,有時也不能改變外在的事件和環境,但是可以改變過去和現在的負向生活經驗對我們的影響。

4. 治療師要能夠而且必須在比症狀更深的層面上工作。治療師常必須在自我的層次上工作,才能帶來療癒和轉化。

5. 家庭系統是一個基本的學習和生存單元,因此,需要直接或者間接地將它涵蓋進治療中。

6. 改變總是可能的,至少改變通常需要從內在開始,即使是和夫妻及家庭一起工作。

7. 和人建立深度的連結,然後營造出一個開放、信任、接納的關係,是治療非常重要的成分。

8. 人的本質是好的,然而有時候他們需要幫助才能去體驗和展現這方面的自己。

9. 感受屬於我們自己,因此可以被駕馭,且通常可以轉化為正向的能量。

10. 治療師如何運用自己是治療中最重要的成分。這意味著治療師需要發展出更高層次的一致性,並能運用治療過程中自己的生命能量和輕敲個案的生命能量。

11. 問題並不是問題,如何應對才是問題。這一概念能更助益治療中處理症狀背後的潛在議題。它強調存在(being)非做(doing)。

12. 治療需要把焦點放在健康及可能性,而非病理的部分——不僅關注過去和現在發生了什麼,更關注未來可以成為什麼——進而成為更完整的人。

13. 希望是促使改變發生的必要成分或因子。

14. 人因相似而連結,因相異而有所成長。

隨著你閱讀本書的不同章節,能夠更清楚薩提爾轉化系統治療模式的陳述和其他觀點。

薩提爾提出了四個適用於她所有治療的基本、普遍性的總目標。簡要來說,這些目標聚焦於以下的部分:

1. 負責任:幫助個案對自己的所行、所感、所想和所期待更加負責任,且更有能力滿足內心的渴望。

2. 更好的選擇者:帶著更多的覺察和自我接納,甚至更多的自愛,個案能學習在我和他人的情境中,做出更好的、更健康的、更「全人」的選擇——心靈上和互動上。選擇能夠考量自己、他人和情境。

3. 自我價值:幫助個案提升自我價值。按照薩提爾的定義,自我價值意味著人們在本質上如何正向的經驗他們自己和他們的生命,而不僅是他們感覺自己有多好。純粹地自我感覺良好可能會導致自我誇大式的自戀模式。而自我價值是一種存在(being)的狀態,包括與自我的一致,不只是與自己的感受一致。

4. 一致性:一致性是一個人內在自我和諧的狀態。它與自己的生命力和諧共鳴。它與宇宙、所有的人類生命以及超越這些生命的力量連結。有些人會稱它為自我實現或者活在當下,但薩提爾稱它為內在和諧(peace within)、人際和睦(peace between)、世界平和(peace among)。

這四個總目標對個案來說,治療師和個案(們)會依據他們個人獨特的困境和渴望,設定個人和家庭目標。她在一九七○年代執行為期一個月的訓練方案,以及一九八○年代為期一個月的歷程性團體(Process Communities)計畫,主要都是針對這四個普遍性目標。

當人們想起維薩提爾時,最常記得的是她是運用雕塑教溝通姿態的老師:討好(placating)、指責(bleming)、超理智(computing)和打岔(irrelevant)。在《新家庭如何塑造人》(New People Making, 1988)一書中,她有非常詳盡的說明解釋。不要侷限地認為這些只是「溝通模式」,我們應將其看作是訊號,它呈現的是個案生存狀態下的冰山,以及我們可以用來和個案建立連結的方式。

為了傳達她的思想、意圖、觀點和歷程,薩提爾常用隱喻的方式。她最常用的隱喻是雕塑——運用溝通姿態外顯內在狀態,並雕塑出失功能(dysfunctional)的關係。她在治療過程中另一種經常用的隱喻是冰山。

「冰山」代表一個人,包括這個人的行為、感受、對感受的感受、觀點(想法和信念)、期待和渴望,而這些的核心便是自我(Self),即「我是」。在冰山的隱喻中,薩提爾涵蓋了精神(spirit)和靈性(soul)。靈性是心理和情感的複合體,構成了我們的內在生命,它翻譯自希臘語的心靈(psyche)。相對的,精神則是純意識,是自我,即真正的「我是」。

各種治療訓練會將焦點放在冰山的某一個層面,多過於另一個層面。然而薩提爾的重點則是包容和整合。冰山隱喻提供她一種涵蓋基本心理和精神的歷程,而這些是需要包含在她的轉化系統治療形式中的。

隨著時間推移,薩提爾發展出許多治療工具,特別是家庭重塑(family reconstruction)。它是一種經驗式的方法,幫助個人解決其兒時的未竟事宜,取回他的資源或力量,以及在人的層次上和父母建立健康的關係。關於這些歷程的著作相當多。

薩提爾也發展了另一個強而有力的方法,稱之為「面貌舞會」(parts-party),這有助於整合和賦權給個體,以達到更高層次的完整感和一致性。這個方法一直在演變,可以運用於辦公室環境中的個人(Satir, et al, 1991)。現在它已經發展運用在辦公室環境中(Maki-Banmen, 200?)。

從外在溝通模式到內在溝通模式,薩提爾發展出內在的互動要素(ingredience of an interaction)(Satir et al, 1991),來幫助治療師和個案在一個人所經歷的各個內在階段上追蹤和處遇。

下面簡述薩提爾的五個基本的核心治療元素:

1. 體驗性:治療必須是經驗性的,這意味個案體驗到過去事件對於現在的影響。同時,個案也體驗到他/她自己當下的正向生命力。通常,幫助個案體驗影響的方式之一便是身體記憶。只有當個案同時體驗到衝擊的負向能量和自身生命力的正向能量時,能量轉化才會發生。

2. 系統性:治療必須在個案經驗他/她生命內在的和互動的系統中進行。內在的系統包括情緒、觀點、期待、渴望和個人的靈性能量,所有的這些都以系統化的方式相互作用。互動系統包括一個人在過去和現在生命中所經歷到的關係。內在和互動系統相互作用,一個系統中的改變會影響另一個系統。然而,轉化性的改變是內在系統的能量轉換,會進而改變互動系統。

3. 正向導向:薩提爾的成長模式中,治療師積極地與個案連結,幫助他們重新框架觀點、創造可能性、傾聽他正向而普世共有的渴望、幫助個案與他/她的生命力連結。聚焦於個案健康、具備可能性、欣賞感激的資源,與成長的期待,而非病理或問題的解決。

4. 聚焦於改變:薩提爾的治療聚焦於轉化改變,整個治療歷程所問的問題都和改變有關。例如:「你必須要做什麼改變才能原諒你自己?」,給個案一個機會去探索他/她內在系統中未知的水域。

5. 治療師的自己:前文提到,治療師的一致性對個案接觸他們自己的靈性生命力是很關鍵的。當治療師一致時,個案會體驗到關愛、接納、希望、興趣、真誠、真實、可信賴和積極參與。治療師以隱喻、幽默感、自我表露、雕塑和其他有創意的介入方法來運用自己具創意性的生命力,這些都來自於治療師在一致的狀態下與他自己的靈性自我連結。

本書中的十一個章節是按照一九六三年到一九八三年的年代順序編寫的。有些內容在其他書中發表過,其它則從未發表。

我有一個治療師的寫作小組,他們都受過薩提爾模式的訓練,我們定期會面,並鼓勵彼此寫作、提供回饋、進行一些計畫,像是出版一些以教育為目的的影帶。團體成員盡可能地收集已出版和未出版的文章和章節,其中包含聖塔芭芭拉加利福尼亞大學(University of California, Santa Barbara)薩提爾檔案館的協助。這個大學也收藏了許多人本主義心理學家卡爾.羅傑斯(Carl Rogers)的檔案資料。我們手邊有超過三十篇已發表和未發表的文章,並精選了十一篇收入本書。有些文章看起來像同一素材的不同版本,有些重複性很高,還有些則是她早期的手稿。我們揀選編入本書的部分,是團隊認為最好的。每個成員負責一章並寫引言,其中一個成員為兩章寫了引言。每個成員都參與各自負責的章節編輯工作。所有的章節都以時間順序呈現,讓讀者體驗一場薩提爾的智慧之旅。每章都有當代的從業者寫簡短引言,簡單介紹正文的內容以及重點。

最後,所有章節的資料來自現場演示、未發表的手寫稿、早期已發表的文章,我們雖然做了非常多的編輯,澄清重要的訊息,但都沒有干擾她生動的溝通方式。

(全文未完)

治療師與家族治療

引言人:莎朗.布萊文斯(Sharon Blevins)

教師、輔導員、培訓師

人們常常驚嘆維琴尼亞.薩提爾的「魔力」。她如何能不費吹灰之力就與人建立連結?她如何能在人們的生活中帶來既深入又深刻的改變?薩提爾的「魔力」並不是神賜的禮物,而是她獨特而珍貴的風格,這風格的形成源自於她的終身學習之旅。她的「魔力」深深根植於她對人的價值的信念、深植於她所認可每個個體的獨特性、深植於她對人與人關係中連結的重要性的理解。

這個歷程在薩提爾小時候就開始了。她自稱自己是她原生家庭的「偵探」,為了培養對關係的好奇心,她開始仔細觀察並且好奇地詢問家庭互動的動力。出於天生的好奇心以及對人們互動的興趣,薩提爾開始認為人是獨特且有力量的,而且——最重要的是——有改變的能力。在本章中,薩提爾將分享其一生所發展出來的模式,一切始於她童年的偵探工作,穿越每個重要的洞見,進而建構了薩提爾模式。她將為我們提供一個迷人的內部視角,一窺她自己的學習歷程。

當薩提爾分享她發展模式的過程時,她攤開自己一生學習人類和關係的旅程。她最初的洞見是源於她自己的原生家庭,在那裡她學會如何透過承認他人的價值、建立他們的信任以及鼓勵他們冒險來與人連結。她陪伴人們走在這條轉化的旅程上,鼓勵他們成為自己的「偵探」,向內找尋所需的資源,帶來充滿希望和正向的改變。她將焦點放在讓人們進入自己的內在、體驗自己的感受,因為感受和自我價值的建立有著直接的連結;這連結讓人們能為自己的生命做出不同的選擇。透過連結內在感受來建立自我價值的過程是薩提爾理論的核心。薩提爾發現正向改變發生前,建立自我價值是必要的。她後來所發展的理論都建立在這個發現的基礎上。

薩提爾相信「右腦和感官經驗有關……因而直接與自我價值的發展連結一起」。她與人們的工作,透過與他們心智、身體和感受的連結,以帶來改變。她觀察人們的身體語言,發現許多人會壓抑和否認他們真實的感受,進而心因性的發展出各種身體疾病:背部問題、腸道問題、高血壓、氣喘、皮膚疹子、糖尿病、尿床等。薩提爾認為身體和人們的感官及記憶是有關的。她發展出溝通姿態,得以活化人類右腦,並讓人能安全去體驗他們對過往經驗的感受。連結心智、身體和感受的經驗,會成為建立自我價值、療癒情緒創傷,以及帶來正向改變的有力工具。現今的研究證實了薩提爾早期對心智、身體和感受連結的信念。心理神經免疫學(Psychoneuoimmunology,PNI)主要是運用可測量的方法,來研究人們的信念、行為與大腦功能、免疫系統之間的相互關係,該研究發現人類的身體疾病與他們的信念和對感受的壓抑息息相關。

今天,我們所處的世界比以往都更加繁忙。忙碌的生活中,我們很少給自己時間自我反思或與他人建立連結,而這樣的情況可能造成在生活中感到孤立和僵化。薩提爾深刻的洞見提供繁忙生活中的我們另一種不同的生活方式。她的工作為尋求改變自己生活和他人生活的人帶來希望。薩提爾的「魔力」是以接納、承認和希望來觸動個人的內心世界,從而帶來改變和新生活的可能。現在,透過薩提爾的教導,她的「魔力」已經轉變為世界各地使用的工作模式,為生活在黑暗中的人帶來希望和正向改變。

商師、培訓師

人們常常驚嘆維琴尼亞.薩提爾的「魔力」。她如何能不費吹灰之力就與人建立連結?她如何能在人們的生活中帶來既深入又深刻的改變?薩提爾的「魔力」並不是神賜的禮物,而是她獨特而珍貴的風格,這風格的形成源自於她的終身學習之旅。她的「魔力」深深根植於她對人的價值的信念、深植於她所認可每個個體的獨特性、深植於她對人與人關係中連結的重要性的理解。這個歷程在薩提爾小時候就開始了。她自稱自己是她原生家庭的「偵探」,為了培養對關係的好奇心,她開始仔細觀察並且好奇地詢問家庭互動的動力。出於天生的好奇心以及對人們互動的興趣,薩提爾開始認為人是獨特且有力量的,而且——最重要的是——有改變的能力。在本章中,薩提爾將分享其一生所發展出來的模式,一切始於她童年的偵探工作,穿越每個重要的洞見,進而建構了薩提爾模式。她將為我們提供一個迷人的內部視角,一窺她自己的學習歷程。

當薩提爾分享她發展模式的過程時,她攤開自己一生學習人類和關係的旅程。她最初的洞見是源於她自己的原生家庭,在那裡她學會如何透過承認他人的價值、建立他們的信任以及鼓勵他們冒險來與人連結。她陪伴人們走在這條轉化的旅程上,鼓勵他們成為自己的「偵探」,向內找尋所需的資源,帶來充滿希望和正向的改變。她將焦點放在讓人們進入自己的內在、體驗自己的感受,因為感受和自我價值的建立有著直接的連結;這連結讓人們能為自己的生命做出不同的選擇。透過連結內在感受來建立自我價值的過程是薩提爾理論的核心。薩提爾發現正向改變發生前,建立自我價值是必要的。她後來所發展的理論都建立在這個發現的基礎上。

薩提爾相信「右腦和感官經驗有關……因而直接與自我價值的發展連結一起」。她與人們的工作,透過與他們心智、身體和感受的連結,以帶來改變。她觀察人們的身體語言,發現許多人會壓抑和否認他們真實的感受,進而心因性的發展出各種身體疾病:背部問題、腸道問題、高血壓、氣喘、皮膚疹子、糖尿病、尿床等。薩提爾認為身體和人們的感官及記憶是有關的。她發展出溝通姿態,得以活化人類右腦,並讓人能安全去體驗他們對過往經驗的感受。連結心智、身體和感受的經驗,會成為建立自我價值、療癒情緒創傷,以及帶來正向改變的有力工具。現今的研究證實了薩提爾早期對心智、身體和感受連結的信念。心理神經免疫學(Psychoneuoimmunology,PNI)主要是運用可測量的方法,來研究人們的信念、行為與大腦功能、免疫系統之間的相互關係,該研究發現人類的身體疾病與他們的信念和對感受的壓抑息息相關。

今天,我們所處的世界比以往都更加繁忙。忙碌的生活中,我們很少給自己時間自我反思或與他人建立連結,而這樣的情況可能造成在生活中感到孤立和僵化。薩提爾深刻的洞見提供繁忙生活中的我們另一種不同的生活方式。她的工作為尋求改變自己生活和他人生活的人帶來希望。薩提爾的「魔力」是以接納、承認和希望來觸動個人的內心世界,從而帶來改變和新生活的可能。現在,透過薩提爾的教導,她的「魔力」已經轉變為世界各地使用的工作模式,為生活在黑暗中的人帶來希望和正向改變。

我在本章主要呈現的是,我過去和現在是如何學習、如何看。我是一個「自學」的家族治療師,沒有接受過正規的家族治療訓練。相反的,我身為非主流的一員,是在二十九年前意外發現把家庭當作一個治療單位的可能性,然後就堅持至今。我最初接受的訓練是教師,然後接受主流精神分析脈絡的培訓,成為一名精神科的社會工作者。

我隨後與每一個家庭的工作都印證了我在專業培訓中所學到的許多臨床概念。然而,也有更多是我必須放棄的。

我選擇寫本章,主要是以個人編年史的方式,和大家分享我是如何看待有需要的人們,以及我如何和他們連結的旅程。

定義

我覺得歷程模式(Process Model)這個名詞符合我如何看待自己所做的事。這個模式是指治療師和家庭聯手促進幸福感。

這個模式的核心包含將所有的互動和交流轉化為方法和程序,推動家庭成員將家庭系統從病理基礎轉為健康基礎。

在我看來,所有的系統都處在平衡狀態。但問題是:系統中的每個部分,為了維持現狀,需要付出什麼代價?掌管一個家庭系統的規條,其實源自父母親維持自己自我價值的方式,並會形成孩子成長與發展自我價值的脈絡。而溝通和自我價值是系統的基本組成成分。

假設

我首先假設任何症狀都意味著成長受阻,並與系統存在著生存關係以保持平衡——這需要處於系統中的所有成員,以某種形式阻礙和扭曲成長。每個人和每個家庭的形式都不同,但本質是相同的。

第二個假設是人類擁有他們成長所需要的一切資源。我治療歷程的主要目標是協助人們與滋養的潛力達到連結,並學習如何運用它。也就是創造出一個促進成長的系統。

我運用八個部分來進行:生理、智性、情緒、感官、互動、情境、營養和靈性。症狀給了我一個起始點,就像在地圖上標上阻礙所在的坐標。它提供我線索,好協助人們發現和釋放扭曲、忽視、否認、投射、無營養和未開發的部分,使他們能夠更具功能、更健康、更快樂地應對。

第三個假設是每個人每件事都彼此影響。因此,無需指責——一切都只是眾多刺激和影響的結果。這意味著一個基本的系統概念。進行處遇的第一步就是使系統被看到、被感受和被理解。雕塑(Sculpting)就是我為了呈現系統所發展出來的一種方法。這種方法讓人們透過身體姿勢,加上距離的構成因素和親密度,來表現他們的溝通和關係模式。

雕塑需要所有彼此影響的人在場,如果無法實際出現,至少精神層面上也要。除了核心家庭外,或許還包括原生家庭(祖父母和姻親)、重要他人、管家和寵物。如果是重組家庭,則以合適的方式,在適切的時間點上來進行,這包括前配偶。我和很多家庭一起工作,也以很多團體形式工作。我能透過角色來扮演缺席的成員。在辦公室環境中,我會使用空椅或視覺化技術,有時候則是用家庭成員來進行角色扮演。

我採取的第四個假設,即(1)治療是發生在人與人之間的過程,目的是達成正向改變,(2)治療師成為引導者,開啟並教導家庭如何促進健康。然而,治療師不能操控參與的成員。我運用我所發展出的愛、信任和冒險的情境作為媒介,來幫助人們冒所需的險,並開始掌握自己。只要我要掌控某人,所達成的成效就很有限。我所開啟的這個歷程,著重於如何讓每個家庭成員盡可能變得完整。

模式先驅的歷史發展

遠在接受專業訓練之前,我就以一個孩子的方式開始我的工作。我五歲時決定成為一個兒童偵探,調查我的父母親。我父母親之間發生很多我難以理解或無法理解的事情。我所關注的焦點在於我想理解我周遭的事情、感受到被愛和有能力。我的確能感受到愛,而且覺得自己有能力,但對我來說,要理解我觀察到的所有矛盾、缺失和扭曲——我父母關係中或世界上人與人之間的——是令人心碎和迷茫的。有時這些情境會讓我懷疑自己是否被愛,但大多數情況下,它則是影響我預測、洞察和發展我的整體能力。

成為一名偵探意味著要成為一位觀察者。很自然地,我將所有收集到的線索放在一起,盡我所能地發展出最好的整體性。這是我的現實。人類的大腦必須理解發生的事情,即使那是無稽之談。在那些日子裡,我忠於偵探故事的形式,所以我需要找出誰是「壞人」,抓住他/她,然後懲罰他/她,接著,試著改革。有時我是罪魁禍首,有時是我爸爸、我媽媽,或是雙方。

我對一切事情都充滿著好奇,包括那些「你太小不能做」或「不適合女孩子」的事情。因此,我發展出一種保守祕密的能力,故理所當然地,我不會給太多的線索。我喜歡學校,非常鍾愛閱讀,求知欲旺盛,尤其是關於理解事情是如何運作以及由什麼構成?

偶爾,我會說出我的一些觀察,告訴父母親我對他們行為的看法。我得到各種反應:驚慌、羞愧、開心、驚訝或有時是沉默。我從來都不知道每種變化背後的意義是什麼。同樣口述的觀察,在不同時間點得到父母各自的反應也不同。我應對這些的方式就是開玩笑、裝聾作啞,很多時候則是假裝我將注意力放在別的地方。我有一對比我小十八個月的雙胞胎弟弟,他們在這方面非常在行。

在某個地方,有我想探究的整個世界(人類的內在)。我覺得自己和所有的孩子都有一種很強的連結。他們是我的部隊、我的重心。直到我近三十歲時,才突然意識到所有的成人都只是長大的孩子。如果他們從小就沒有學到更多的東西,那麼他們仍然會做一些幼稚的事情。這一點洞見幫助我更好地去理解成年人。

對我來說,當我「長大」後理應成為一名小學教師,而我也做到了。我成為一位教師,我所受的教育讓我理解兒童是如何學習(學習理論),特別是對人類能力的欣賞和尊重,以及父母影響兒童的一些暗示。我非常幸運地受到一群很有天賦、非常人性化的老師啟發,可以繼續觀察、傾聽、發展出自己的結論。此刻,我擴展了我所理解的範疇。這些老師幫助我用非評價的態度對待人。我覺得自己像一個在兒童生活實驗室裡的人本主義科學家。

我想成為一個兒童「真實生活的專家」,而不是一個「空談的專家」,所以我讓自己六年內在五所不同的學校教書,這些學校分佈在廣泛分散的地區,也分佈在不同的社經群體中。裡頭有生理和心理障礙的孩子,有天才、不同種族,還有被稱作「普通」的兒童。

當我開始教書時,如果我想幫助孩子,很自然地就會想要認識他們的父母親。所以我堅持每天放學後到不同孩子的家進行家庭訪問。這讓我在六年間和兩百個家庭建立很深的連結。

我的大學訓練只具備知識上的理解,但我的觀察讓我更聚焦。透過和每個家庭成員的連結,我很快地就開始將事件兩兩並置。例如,有個年輕人看起來無精打采,對學校不感興趣,看起來他可能需要幫助。當我逐漸認識他的家庭時,我發現他們習慣夜生活。家中的每個人都可以睡到很晚,唯有這個年輕人卻必須早起。我給他安排了一個午休的時間,並把這種情況與他的家人分享,於是他們運用他們的資源來協助解決這個難題。我現在知道是我不評價和人性化的態度,讓他們願意幫助我,也使我得以幫助他們。對這個小男孩來說,我是個更好的老師,他也在大家的幫助下成為一個更好的學生。

另一個少年來學校時總是很髒、很餓。我調查發現他的父親夜夜笙歌狂歡,會把兒子鎖在門外。我沒有「治癒父親的酗酒」,但我們成功地讓孩子不再被鎖在門外。

另一個孩子總是一直發癢亂抓,結果我們發現她身上有虱子。因為我和這個家庭的關係,我們能夠訂定步驟來解決這個問題,避免產生污名和尷尬。

另一個十歲小男孩的母親告訴我,她的孩子在五歲時被綁在樹上,遭到一群大孩子的性虐待,這讓他常常像失了魂一樣,沒有意識到自己在做什麼。她要求我在木材店保護他,這樣他使用電鋸時就不會傷到自己。男孩消極且身材瘦小。他的母親告訴我,她到處尋求幫助卻一無所獲。我的第一反應是融入她的生活與她成為朋友。然後,感受到她的支持,我同意盡我所能——技術上我完全不知道可以如何幫助這個男孩,但我相信我會找到一些方法的。

我教孩子的方法就是創造一個活生生的情境,玩遊戲、做短劇、畫想法——簡而言之,做任何事來觸動他們的興奮感,開啟他們學習的興趣。這個十歲男孩的例子中,我發起了一個製作木偶,然後編成童話故事的計畫。我選擇了一個故事,其中有可怕的「壞人」和「非常純潔的救世主」兩個角色,都由這個受虐的靦腆男孩來扮演。他會站在木偶簾子後面表演沒人會看見他,而他能成為最兇惡的壞人,聲音越來越大,也能是最有能力的好人。大約五十場表演後(我們在鎮裡到處表演這個木偶劇),這個孩子長高了五、六公分,而且他失魂的情況消失了。大學時,他是校隊中優秀的成員,之後成為一名專業人士,且相當成功。

很多年後,我才完全明白究竟發生了什麼。我在早期階段所學到的是:

1. 父母是孩子的資源,只要我們知道如何獲得他們的幫助。

2. 如果孩子出現問題,很多時候是家裡此刻或過去所發生的事對孩子產生影響。

3. 如果我們能創造出一個信任的氛圍,且努力獲得必要的人力資源,難題便能被解決;只要我們相信自己能夠。

我的偵探工作給了我很多東西,但是我還是不知道它們是如何整合在一起的。我明白自己的成功和人內外在所發生的事情有關。而後我聽說了社會工作,那裡可以學到關於人內在的知識。於是,我定了計劃,教兩年書後參加暑期課程,四年後成為一個全職學生。我沉浸在學習病理學的知識中,完全忘了我曾經學過關於人的部分,尤其是成長潛能。

在研究所,我學習人內在的世界,尤其是我解釋為驅力的部分,它在我們內在,變成影響我們行為的強大因子。由於我們意識不到這些驅力,所以它們不受我們的控制,同時也不被我們理解。在社會工作學校裡,我用理智學習這些「病理學」的知識。我也學到幫助人必須要先建立關係、探究感受——這對我來說是個新的理智上的概念。所有的這些都讓我感到非常興奮。

在我畢業前後,約十年的時間,我為犯罪的女孩們服務,在那裡繼續遵循我在教書時的模式——試著和這些女孩的家庭接觸。很多女孩的資料上載明父母不詳,或只有母親但父不詳。對我來說,重點是要找到誰是他們的父母,以及他們在哪裡。我再度扮演起偵探的角色。我找到大多數女孩的父母,有些還活著,但有些已經去世了。對那些父母已經去世的女孩,我會帶她們去父母的墓前。尋找父母的經歷讓我接觸到生活現實中最最醜陋的部分——精神病院、骯臟的公寓、可怕環境下的死亡、貧窮、忽略、太平間和醫院。無論怎樣,我對每個人都還是抱有希望。我開始試著碰觸每個人「小小自我價值」的部分,無庸置疑,我知道它一定存在。大多數情況,我不僅成功地協助了那些女孩,也協助了她們的父母親。我可以以他們的名義盤點他們自己的資源,以及他們孩子的資源。

我已經形成一個深刻且不可動搖的信念:每個人都能成長。四十二年後,這個信念更加堅定。我致力於學習如何接觸它,將其呈現出來,進而讓人們應用在自己身上。自始至終,這都是我工作的首要目標,且因時制宜。開始臨床工作時,我逐漸認識那種所謂「診斷」的偵探式工作。而喚醒人們希望的部分則稱之為「發展動機」(developing motivations)。

臨床工作上,我學到精神病學術語,我可以自信地「診斷」,這意味著我很「專業」。它使我能「專業地」說,也能和同事進行「專業」對話——「專業」行話——同時寫出令人印象深刻的報告。然而,它的助人效果並不總是那麼好。

當我進行診斷時,我經常感到自己是在做某種「命名」的工作,我的職業似乎很需要我這麼做。我在臨床工作上所受訓的東西全都是負面的。我的感覺告訴我,一定有正向的地方(但我當然沒有強加任何觀點在任何人身上),直到我每次寫臨床診斷報告,都會感到刺痛感時,我才逐漸體認到這是因為我只看到整體的一部分,於是我開始理解為什麼我對自己所看到的東西感到如此不知所措。我不能治療我所標籤的「偏執狂」或「思覺失調」的人;然而,我可以幫助那些感到空虛、無用的人。他們是同一個人,但差別在於他們是不是被視為是一個人,而不是一個類別。當我能夠連結時,事情就自然發生了。

我在我的臨床工作中沒有學到關於其他家庭成員的任何正向面。充其量,他們被視為不三不四的助手;最壞的情況下則被視為敵人。我將我當老師時所獲得的經驗置於一旁,因為那時我和「健康的孩子」一起工作。現在,我是一名臨床醫生,面對的是病人及他們的病徵,我很快地成為一名「精神疾患健康」(mental-ill-health)專家。

我尋求古典精神分析師的幫助,除了因為我個人需要幫助外,也因為它被認為是有助益的專業。我的確從中獲得了一些東西,然而我還是一直不斷地犯同樣的錯誤,而最根本的難題一直沒有被碰觸到。我知道一定還有更多的東西,而那樣的尋找將我推向無人之地。

一九五一年,在一個精神科朋友的鼓動下,我開始了個人執業。現在我在火線上。身為非醫療人員,我沒有責任保險或者第三方保險金的保障。如果我在經濟上要無虞,就需要有治療的結果;如果我要專業上生存,我必須不讓人變得更糟——甚或更可怕的——不能讓我的病人受威脅或自殺。使情況更加複雜的是,最初找上我的人,不是其他人都不想碰的人,就是「長期酗酒者」、「慢性思覺失調者」、極度依賴者,或者曾接受過治療但被放棄的人——他們都是高風險者。

兩件事發生。第一,我知道所有的經典治療方案都已經嘗試過,我意識到重複它們並沒有任何意義。我暫時把我的「臨床專業自我」放在一邊,然後回到我前幾年的偵探工作——這讓我回到觀察、傾聽和尋找健康。然後有一天,第二件事發生了。我與一個被稱為「有行動力之思覺失調」的女孩工作,六個月後,成效相當不錯時,我接到女孩母親的電話。她威脅要到法院告我,理由是離間母女之間的感情。那一天,不知何故,我在她的話語中聽到了兩個訊息:聲音中的懇求、言語中的威脅。我回應她的懇求,並邀請她來。當她加入女兒的治療時,讓人驚訝的是女兒的狀態回到了原點。當我慢慢從驚訝中恢復後,我開始再度觀察,並看見我後來才知道的非言語線索系統,這是雙重訊息現象(double-level message phenomenon)的一部分。這是我溝通理論的雛形。很清楚的是,文字是一回事,肢體語言是另外一回事。

最後,我想到這個母親應該有個丈夫,也就是女孩應該有個父親。於是我詢問她們(在兒童指導實務中,父親是不被包括在內的,女人才是家庭的主宰)。這個家庭確實有個父親且還健在。我向母女提出建議,邀請丈夫—父親加入會談,而她們同意了。於是父親加入會談的當下,我觀察到一個新的現象。母女本來一直進行得很好,但隨著父親的到來,一場截然不同的戲展開了。我當時處理的正是後來所稱的求生存的原生三角(primary survival triad),這個概念成了我工作的基石。我們的生命都是從三角關係中開啟的,這個原生三角存在的方式給了我們自我認同(identity)。不知怎的,這個原生三角被認定有潛在的破壞性,且又似乎到處都被視為理所當然。我們所能期待最好的情況,就是巧妙地控制它,這樣才能使它變得善意,而非惡意。我現在明白了,家族治療的成功與否,取決於滋養的三角關係(nourishing triad)。

現在,我明白孩子是從這個原生三角中接收訊息,不管這個來源是具破壞性或建設性。有一天,我想到我的兄弟姊妹,於是我很好奇地想知道這個家是否有其他孩子。在我的詢問下,我發現這個家中有一個哥哥——他剛好是「好人」,而妹妹是「病人」。我此時所觸及到的是我後來所理解的家庭系統(family system);這樣獨特的現象,在我後來的實務工作中也經常看到。

我觀察到一個新的現象,身為偵探,我持續觀察和傾聽,希望找到與之前經驗的一些連結。我把從這個家庭中的所學擴展到我其他病人。我最後便和一些犯罪者、酗酒、精神疾患、身心障礙者一起工作。我開始看到同樣主題的不同變化。為了生存,人們會順應對他們不利的事情。孩子會撒謊,好讓媽媽繼續愛她;當他們感到「不」,會說「是」,等等的情況。

在這期間,我有許多和身心症者接觸的經驗。這裡,我瞭解到身體、心靈和感受間的連結是強而有力的。身體會調整自己,好適應心靈所發出的指令,即使它是最具破壞性的。我開始發現身體會表達出被言語否定、投射、忽視或壓抑的內容,這些內容展現在背部問題、腸胃道紊亂、氣喘、皮膚疹、糖尿病、肺結核、強迫嘔吐、尿床以及其他疾病上。我也注意到身體部位成為心理意義的隱喻。

在觀察身體—心靈—感受現象(body-mind-feeling phenomenon)時,我發展出溝通姿態(communication stances),之後會以身體姿勢(討好、指責、超理智和打岔)呈現出來。這些姿態生動地描繪出正在發生的事情。當我將人擺入特定的姿勢時,我發現他們有更多的覺察。我現在明白,我用身體的姿勢,延伸到雕塑,激發了右腦的體驗,而這樣他們所感受到來自過往經驗的威脅,是最小的。他們在經驗自己而不只是聽自己談論自己。覺察就發生了。(全文未完)

以冰山為師,解讀家族之謎

約翰.貝曼

我完成研究所學業後的第一個月,參加了美國家族治療(編按:現亦稱家庭治療)先驅維琴尼亞.薩提爾的工作坊,那是我的第一次。我原本在諮商心理學的研究是運用非常結構化的羅傑斯模式(Rogerian Model),這個模式允許,甚至鼓勵個案,自由地將他們的思考和感受與治療師連結,練習一致性接納和同理。當觀察薩提爾的第一個臨床實務工作,我的印象之一是她和團體的參與者工作時,會不斷的問問題,彷彿是蘇格拉底的化身。不過那時,我沒有意識到這些問題通常都集中在經驗層次上,並且具有正向意義。我印象最深刻的是她身上的魔力,而不是她的技術和方法。現在回想起來,那為期五天的住宿工作坊徹底改變了我和我的治療方式。兩年後,我有機會和她共處三個月,當時她工作的對象包括加拿大馬尼托巴省(Manitoba)、加拿大政府、健康組織、健康專業人士和公共大眾。

薩提爾出生於一九一六年,逝世於一九八八年九月。她出生在美國威斯康辛州(Wisconsin)的一個農莊,父母是德裔的科學家,信仰基督教。她是五個孩子中的老大,聰明、能幹,對生命和學習充滿好奇。她十六歲進入了密爾沃基州立教師學院(Milwaukee State Teachers College)就讀,一九三六年畢業,在二十歲之前取得教育學士學位。她做過許多份教師職務,直到一九四一年,她進入芝加哥大學(University of Chicago)讀社會工作系,取得社會工作碩士後,便在芝加哥少女之家(Chicago Hone for Girls)工作了一段時間,之後就開始私人執業,並於一九五一年開始了她的第一次家族治療(Brothers, 2000)。

薩提爾隨後在伊利諾斯州精神病學研究所(Illinois States Psychiatric Institute)工作,直到一九五八年她搬到加州。不久後,她就和美國心理學家唐.傑克遜(Don Jackson)一起開心理研究所(Mental Research Institute,簡稱MRI)。不僅薩提爾被認為是該研究所的創始人之一,心理研究所也持續成為家族治療運動中的主要機構。後來,她搬到加拿大的伊薩蘭(Esalen Institute)成為培訓主任。一九六八年,她離開伊薩蘭,並開始致力於在世界各地舉辦工作坊(更多細節請參見 Brothers,2000 年的傳記草稿)。

薩提爾身為家族治療創始人之一,她的創意是世界公認的。她堅信人們擁有不斷成長、改變和獲得新理解的能力,她的目標是改善家庭中的關係和溝通。她曾說過在療癒家庭的過程中,我們也療癒了世界。她早期在心理研究所工作的時候,她的治療模式常被認為是以溝通為基礎,來理解和解讀家庭功能的不彰。遺憾的是,這個看法完全是對她生命最後十年所發展出的高度轉化系統治療取向(highly transformational systemic therapeutic)的誤解。一九六○年代中期,薩提爾已經將溝通姿態的溝通取向擴展到包括情感、身心和靈性的領域。

薩提爾近期被稱為薩提爾轉化系統治療(Satir Transformational Systemic Therapy)的創始人之一,將諮商/治療視為是內在自我的深刻體驗。比起作家,她比較像一位教師和培訓者,所以她出版的作品未若同時期的一些人多。因此,我們非常榮幸能夠將她未出版的手稿公諸於世,促進專業發展,同時重新發表她已出版的資料。我們承擔此項工作並不僅是為了紀念她的貢獻,更重要的是運用她的智慧、她的洞察、以及她的世界觀,來幫助我們現在的專業助人工作。

薩提爾和莫瑞.鮑文(Murray Bowen)、奈森.阿克曼(Nathan Ackerman)、卡爾.華特克(Carl Whitaker)都被公認是家族治療的創始人。薩爾瓦多.米紐慶(Salvador Minuchin)和其他人稍後也加入這個行列。最近一個重要研究列出了近二十五年最具影響力的治療師,其中薩提爾排名第五。她於一九六四年出版的《聯合家庭治療》(Conjoint Family Therapy)挑戰了當時只注重個體、不注重整個家庭的主流治療方式。她早期治療生涯的工作與其他家族治療師是非常不同的,她根據自己的經驗、信念和直覺能力,發展出一套風格和形式,來深入洞察人類渴望的核心和本質。她將個案看成是有愛心、關愛、掙扎、受傷的人,擁有內在的能量和資源,能夠學習,並改變自己的應對方式,進而過著一種更負責、更賦權的生活方式。

在此我們簡要地列舉一些薩提爾轉化成長模型的基本信念,以幫助讀者更貼切地理解她的文章。 1. 我們是宇宙生命力的獨特展現,生命力驅動著我們。

2. 我們擁有內在的資源,使我們可以超越基本應對層面,並駕馭外界資源得到成長。

3. 雖然我們不需要,有時也不能改變外在的事件和環境,但是可以改變過去和現在的負向生活經驗對我們的影響。

4. 治療師要能夠而且必須在比症狀更深的層面上工作。治療師常必須在自我的層次上工作,才能帶來療癒和轉化。

5. 家庭系統是一個基本的學習和生存單元,因此,需要直接或者間接地將它涵蓋進治療中。

6. 改變總是可能的,至少改變通常需要從內在開始,即使是和夫妻及家庭一起工作。

7. 和人建立深度的連結,然後營造出一個開放、信任、接納的關係,是治療非常重要的成分。

8. 人的本質是好的,然而有時候他們需要幫助才能去體驗和展現這方面的自己。

9. 感受屬於我們自己,因此可以被駕馭,且通常可以轉化為正向的能量。

10. 治療師如何運用自己是治療中最重要的成分。這意味著治療師需要發展出更高層次的一致性,並能運用治療過程中自己的生命能量和輕敲個案的生命能量。

11. 問題並不是問題,如何應對才是問題。這一概念能更助益治療中處理症狀背後的潛在議題。它強調存在(being)非做(doing)。

12. 治療需要把焦點放在健康及可能性,而非病理的部分——不僅關注過去和現在發生了什麼,更關注未來可以成為什麼——進而成為更完整的人。

13. 希望是促使改變發生的必要成分或因子。

14. 人因相似而連結,因相異而有所成長。

隨著你閱讀本書的不同章節,能夠更清楚薩提爾轉化系統治療模式的陳述和其他觀點。

薩提爾提出了四個適用於她所有治療的基本、普遍性的總目標。簡要來說,這些目標聚焦於以下的部分:

1. 負責任:幫助個案對自己的所行、所感、所想和所期待更加負責任,且更有能力滿足內心的渴望。

2. 更好的選擇者:帶著更多的覺察和自我接納,甚至更多的自愛,個案能學習在我和他人的情境中,做出更好的、更健康的、更「全人」的選擇——心靈上和互動上。選擇能夠考量自己、他人和情境。

3. 自我價值:幫助個案提升自我價值。按照薩提爾的定義,自我價值意味著人們在本質上如何正向的經驗他們自己和他們的生命,而不僅是他們感覺自己有多好。純粹地自我感覺良好可能會導致自我誇大式的自戀模式。而自我價值是一種存在(being)的狀態,包括與自我的一致,不只是與自己的感受一致。

4. 一致性:一致性是一個人內在自我和諧的狀態。它與自己的生命力和諧共鳴。它與宇宙、所有的人類生命以及超越這些生命的力量連結。有些人會稱它為自我實現或者活在當下,但薩提爾稱它為內在和諧(peace within)、人際和睦(peace between)、世界平和(peace among)。

這四個總目標對個案來說,治療師和個案(們)會依據他們個人獨特的困境和渴望,設定個人和家庭目標。她在一九七○年代執行為期一個月的訓練方案,以及一九八○年代為期一個月的歷程性團體(Process Communities)計畫,主要都是針對這四個普遍性目標。

當人們想起維薩提爾時,最常記得的是她是運用雕塑教溝通姿態的老師:討好(placating)、指責(bleming)、超理智(computing)和打岔(irrelevant)。在《新家庭如何塑造人》(New People Making, 1988)一書中,她有非常詳盡的說明解釋。不要侷限地認為這些只是「溝通模式」,我們應將其看作是訊號,它呈現的是個案生存狀態下的冰山,以及我們可以用來和個案建立連結的方式。

為了傳達她的思想、意圖、觀點和歷程,薩提爾常用隱喻的方式。她最常用的隱喻是雕塑——運用溝通姿態外顯內在狀態,並雕塑出失功能(dysfunctional)的關係。她在治療過程中另一種經常用的隱喻是冰山。

「冰山」代表一個人,包括這個人的行為、感受、對感受的感受、觀點(想法和信念)、期待和渴望,而這些的核心便是自我(Self),即「我是」。在冰山的隱喻中,薩提爾涵蓋了精神(spirit)和靈性(soul)。靈性是心理和情感的複合體,構成了我們的內在生命,它翻譯自希臘語的心靈(psyche)。相對的,精神則是純意識,是自我,即真正的「我是」。

各種治療訓練會將焦點放在冰山的某一個層面,多過於另一個層面。然而薩提爾的重點則是包容和整合。冰山隱喻提供她一種涵蓋基本心理和精神的歷程,而這些是需要包含在她的轉化系統治療形式中的。

隨著時間推移,薩提爾發展出許多治療工具,特別是家庭重塑(family reconstruction)。它是一種經驗式的方法,幫助個人解決其兒時的未竟事宜,取回他的資源或力量,以及在人的層次上和父母建立健康的關係。關於這些歷程的著作相當多。

薩提爾也發展了另一個強而有力的方法,稱之為「面貌舞會」(parts-party),這有助於整合和賦權給個體,以達到更高層次的完整感和一致性。這個方法一直在演變,可以運用於辦公室環境中的個人(Satir, et al, 1991)。現在它已經發展運用在辦公室環境中(Maki-Banmen, 200?)。

從外在溝通模式到內在溝通模式,薩提爾發展出內在的互動要素(ingredience of an interaction)(Satir et al, 1991),來幫助治療師和個案在一個人所經歷的各個內在階段上追蹤和處遇。

下面簡述薩提爾的五個基本的核心治療元素:

1. 體驗性:治療必須是經驗性的,這意味個案體驗到過去事件對於現在的影響。同時,個案也體驗到他/她自己當下的正向生命力。通常,幫助個案體驗影響的方式之一便是身體記憶。只有當個案同時體驗到衝擊的負向能量和自身生命力的正向能量時,能量轉化才會發生。

2. 系統性:治療必須在個案經驗他/她生命內在的和互動的系統中進行。內在的系統包括情緒、觀點、期待、渴望和個人的靈性能量,所有的這些都以系統化的方式相互作用。互動系統包括一個人在過去和現在生命中所經歷到的關係。內在和互動系統相互作用,一個系統中的改變會影響另一個系統。然而,轉化性的改變是內在系統的能量轉換,會進而改變互動系統。

3. 正向導向:薩提爾的成長模式中,治療師積極地與個案連結,幫助他們重新框架觀點、創造可能性、傾聽他正向而普世共有的渴望、幫助個案與他/她的生命力連結。聚焦於個案健康、具備可能性、欣賞感激的資源,與成長的期待,而非病理或問題的解決。

4. 聚焦於改變:薩提爾的治療聚焦於轉化改變,整個治療歷程所問的問題都和改變有關。例如:「你必須要做什麼改變才能原諒你自己?」,給個案一個機會去探索他/她內在系統中未知的水域。

5. 治療師的自己:前文提到,治療師的一致性對個案接觸他們自己的靈性生命力是很關鍵的。當治療師一致時,個案會體驗到關愛、接納、希望、興趣、真誠、真實、可信賴和積極參與。治療師以隱喻、幽默感、自我表露、雕塑和其他有創意的介入方法來運用自己具創意性的生命力,這些都來自於治療師在一致的狀態下與他自己的靈性自我連結。

本書中的十一個章節是按照一九六三年到一九八三年的年代順序編寫的。有些內容在其他書中發表過,其它則從未發表。

我有一個治療師的寫作小組,他們都受過薩提爾模式的訓練,我們定期會面,並鼓勵彼此寫作、提供回饋、進行一些計畫,像是出版一些以教育為目的的影帶。團體成員盡可能地收集已出版和未出版的文章和章節,其中包含聖塔芭芭拉加利福尼亞大學(University of California, Santa Barbara)薩提爾檔案館的協助。這個大學也收藏了許多人本主義心理學家卡爾.羅傑斯(Carl Rogers)的檔案資料。我們手邊有超過三十篇已發表和未發表的文章,並精選了十一篇收入本書。有些文章看起來像同一素材的不同版本,有些重複性很高,還有些則是她早期的手稿。我們揀選編入本書的部分,是團隊認為最好的。每個成員負責一章並寫引言,其中一個成員為兩章寫了引言。每個成員都參與各自負責的章節編輯工作。所有的章節都以時間順序呈現,讓讀者體驗一場薩提爾的智慧之旅。每章都有當代的從業者寫簡短引言,簡單介紹正文的內容以及重點。

最後,所有章節的資料來自現場演示、未發表的手寫稿、早期已發表的文章,我們雖然做了非常多的編輯,澄清重要的訊息,但都沒有干擾她生動的溝通方式。

(全文未完)

治療師與家族治療

引言人:莎朗.布萊文斯(Sharon Blevins)

教師、輔導員、培訓師

人們常常驚嘆維琴尼亞.薩提爾的「魔力」。她如何能不費吹灰之力就與人建立連結?她如何能在人們的生活中帶來既深入又深刻的改變?薩提爾的「魔力」並不是神賜的禮物,而是她獨特而珍貴的風格,這風格的形成源自於她的終身學習之旅。她的「魔力」深深根植於她對人的價值的信念、深植於她所認可每個個體的獨特性、深植於她對人與人關係中連結的重要性的理解。

這個歷程在薩提爾小時候就開始了。她自稱自己是她原生家庭的「偵探」,為了培養對關係的好奇心,她開始仔細觀察並且好奇地詢問家庭互動的動力。出於天生的好奇心以及對人們互動的興趣,薩提爾開始認為人是獨特且有力量的,而且——最重要的是——有改變的能力。在本章中,薩提爾將分享其一生所發展出來的模式,一切始於她童年的偵探工作,穿越每個重要的洞見,進而建構了薩提爾模式。她將為我們提供一個迷人的內部視角,一窺她自己的學習歷程。

當薩提爾分享她發展模式的過程時,她攤開自己一生學習人類和關係的旅程。她最初的洞見是源於她自己的原生家庭,在那裡她學會如何透過承認他人的價值、建立他們的信任以及鼓勵他們冒險來與人連結。她陪伴人們走在這條轉化的旅程上,鼓勵他們成為自己的「偵探」,向內找尋所需的資源,帶來充滿希望和正向的改變。她將焦點放在讓人們進入自己的內在、體驗自己的感受,因為感受和自我價值的建立有著直接的連結;這連結讓人們能為自己的生命做出不同的選擇。透過連結內在感受來建立自我價值的過程是薩提爾理論的核心。薩提爾發現正向改變發生前,建立自我價值是必要的。她後來所發展的理論都建立在這個發現的基礎上。

薩提爾相信「右腦和感官經驗有關……因而直接與自我價值的發展連結一起」。她與人們的工作,透過與他們心智、身體和感受的連結,以帶來改變。她觀察人們的身體語言,發現許多人會壓抑和否認他們真實的感受,進而心因性的發展出各種身體疾病:背部問題、腸道問題、高血壓、氣喘、皮膚疹子、糖尿病、尿床等。薩提爾認為身體和人們的感官及記憶是有關的。她發展出溝通姿態,得以活化人類右腦,並讓人能安全去體驗他們對過往經驗的感受。連結心智、身體和感受的經驗,會成為建立自我價值、療癒情緒創傷,以及帶來正向改變的有力工具。現今的研究證實了薩提爾早期對心智、身體和感受連結的信念。心理神經免疫學(Psychoneuoimmunology,PNI)主要是運用可測量的方法,來研究人們的信念、行為與大腦功能、免疫系統之間的相互關係,該研究發現人類的身體疾病與他們的信念和對感受的壓抑息息相關。

今天,我們所處的世界比以往都更加繁忙。忙碌的生活中,我們很少給自己時間自我反思或與他人建立連結,而這樣的情況可能造成在生活中感到孤立和僵化。薩提爾深刻的洞見提供繁忙生活中的我們另一種不同的生活方式。她的工作為尋求改變自己生活和他人生活的人帶來希望。薩提爾的「魔力」是以接納、承認和希望來觸動個人的內心世界,從而帶來改變和新生活的可能。現在,透過薩提爾的教導,她的「魔力」已經轉變為世界各地使用的工作模式,為生活在黑暗中的人帶來希望和正向改變。

商師、培訓師

人們常常驚嘆維琴尼亞.薩提爾的「魔力」。她如何能不費吹灰之力就與人建立連結?她如何能在人們的生活中帶來既深入又深刻的改變?薩提爾的「魔力」並不是神賜的禮物,而是她獨特而珍貴的風格,這風格的形成源自於她的終身學習之旅。她的「魔力」深深根植於她對人的價值的信念、深植於她所認可每個個體的獨特性、深植於她對人與人關係中連結的重要性的理解。這個歷程在薩提爾小時候就開始了。她自稱自己是她原生家庭的「偵探」,為了培養對關係的好奇心,她開始仔細觀察並且好奇地詢問家庭互動的動力。出於天生的好奇心以及對人們互動的興趣,薩提爾開始認為人是獨特且有力量的,而且——最重要的是——有改變的能力。在本章中,薩提爾將分享其一生所發展出來的模式,一切始於她童年的偵探工作,穿越每個重要的洞見,進而建構了薩提爾模式。她將為我們提供一個迷人的內部視角,一窺她自己的學習歷程。

當薩提爾分享她發展模式的過程時,她攤開自己一生學習人類和關係的旅程。她最初的洞見是源於她自己的原生家庭,在那裡她學會如何透過承認他人的價值、建立他們的信任以及鼓勵他們冒險來與人連結。她陪伴人們走在這條轉化的旅程上,鼓勵他們成為自己的「偵探」,向內找尋所需的資源,帶來充滿希望和正向的改變。她將焦點放在讓人們進入自己的內在、體驗自己的感受,因為感受和自我價值的建立有著直接的連結;這連結讓人們能為自己的生命做出不同的選擇。透過連結內在感受來建立自我價值的過程是薩提爾理論的核心。薩提爾發現正向改變發生前,建立自我價值是必要的。她後來所發展的理論都建立在這個發現的基礎上。

薩提爾相信「右腦和感官經驗有關……因而直接與自我價值的發展連結一起」。她與人們的工作,透過與他們心智、身體和感受的連結,以帶來改變。她觀察人們的身體語言,發現許多人會壓抑和否認他們真實的感受,進而心因性的發展出各種身體疾病:背部問題、腸道問題、高血壓、氣喘、皮膚疹子、糖尿病、尿床等。薩提爾認為身體和人們的感官及記憶是有關的。她發展出溝通姿態,得以活化人類右腦,並讓人能安全去體驗他們對過往經驗的感受。連結心智、身體和感受的經驗,會成為建立自我價值、療癒情緒創傷,以及帶來正向改變的有力工具。現今的研究證實了薩提爾早期對心智、身體和感受連結的信念。心理神經免疫學(Psychoneuoimmunology,PNI)主要是運用可測量的方法,來研究人們的信念、行為與大腦功能、免疫系統之間的相互關係,該研究發現人類的身體疾病與他們的信念和對感受的壓抑息息相關。

今天,我們所處的世界比以往都更加繁忙。忙碌的生活中,我們很少給自己時間自我反思或與他人建立連結,而這樣的情況可能造成在生活中感到孤立和僵化。薩提爾深刻的洞見提供繁忙生活中的我們另一種不同的生活方式。她的工作為尋求改變自己生活和他人生活的人帶來希望。薩提爾的「魔力」是以接納、承認和希望來觸動個人的內心世界,從而帶來改變和新生活的可能。現在,透過薩提爾的教導,她的「魔力」已經轉變為世界各地使用的工作模式,為生活在黑暗中的人帶來希望和正向改變。

我在本章主要呈現的是,我過去和現在是如何學習、如何看。我是一個「自學」的家族治療師,沒有接受過正規的家族治療訓練。相反的,我身為非主流的一員,是在二十九年前意外發現把家庭當作一個治療單位的可能性,然後就堅持至今。我最初接受的訓練是教師,然後接受主流精神分析脈絡的培訓,成為一名精神科的社會工作者。

我隨後與每一個家庭的工作都印證了我在專業培訓中所學到的許多臨床概念。然而,也有更多是我必須放棄的。

我選擇寫本章,主要是以個人編年史的方式,和大家分享我是如何看待有需要的人們,以及我如何和他們連結的旅程。

定義

我覺得歷程模式(Process Model)這個名詞符合我如何看待自己所做的事。這個模式是指治療師和家庭聯手促進幸福感。

這個模式的核心包含將所有的互動和交流轉化為方法和程序,推動家庭成員將家庭系統從病理基礎轉為健康基礎。

在我看來,所有的系統都處在平衡狀態。但問題是:系統中的每個部分,為了維持現狀,需要付出什麼代價?掌管一個家庭系統的規條,其實源自父母親維持自己自我價值的方式,並會形成孩子成長與發展自我價值的脈絡。而溝通和自我價值是系統的基本組成成分。

假設

我首先假設任何症狀都意味著成長受阻,並與系統存在著生存關係以保持平衡——這需要處於系統中的所有成員,以某種形式阻礙和扭曲成長。每個人和每個家庭的形式都不同,但本質是相同的。

第二個假設是人類擁有他們成長所需要的一切資源。我治療歷程的主要目標是協助人們與滋養的潛力達到連結,並學習如何運用它。也就是創造出一個促進成長的系統。

我運用八個部分來進行:生理、智性、情緒、感官、互動、情境、營養和靈性。症狀給了我一個起始點,就像在地圖上標上阻礙所在的坐標。它提供我線索,好協助人們發現和釋放扭曲、忽視、否認、投射、無營養和未開發的部分,使他們能夠更具功能、更健康、更快樂地應對。

第三個假設是每個人每件事都彼此影響。因此,無需指責——一切都只是眾多刺激和影響的結果。這意味著一個基本的系統概念。進行處遇的第一步就是使系統被看到、被感受和被理解。雕塑(Sculpting)就是我為了呈現系統所發展出來的一種方法。這種方法讓人們透過身體姿勢,加上距離的構成因素和親密度,來表現他們的溝通和關係模式。

雕塑需要所有彼此影響的人在場,如果無法實際出現,至少精神層面上也要。除了核心家庭外,或許還包括原生家庭(祖父母和姻親)、重要他人、管家和寵物。如果是重組家庭,則以合適的方式,在適切的時間點上來進行,這包括前配偶。我和很多家庭一起工作,也以很多團體形式工作。我能透過角色來扮演缺席的成員。在辦公室環境中,我會使用空椅或視覺化技術,有時候則是用家庭成員來進行角色扮演。

我採取的第四個假設,即(1)治療是發生在人與人之間的過程,目的是達成正向改變,(2)治療師成為引導者,開啟並教導家庭如何促進健康。然而,治療師不能操控參與的成員。我運用我所發展出的愛、信任和冒險的情境作為媒介,來幫助人們冒所需的險,並開始掌握自己。只要我要掌控某人,所達成的成效就很有限。我所開啟的這個歷程,著重於如何讓每個家庭成員盡可能變得完整。

模式先驅的歷史發展

遠在接受專業訓練之前,我就以一個孩子的方式開始我的工作。我五歲時決定成為一個兒童偵探,調查我的父母親。我父母親之間發生很多我難以理解或無法理解的事情。我所關注的焦點在於我想理解我周遭的事情、感受到被愛和有能力。我的確能感受到愛,而且覺得自己有能力,但對我來說,要理解我觀察到的所有矛盾、缺失和扭曲——我父母關係中或世界上人與人之間的——是令人心碎和迷茫的。有時這些情境會讓我懷疑自己是否被愛,但大多數情況下,它則是影響我預測、洞察和發展我的整體能力。

成為一名偵探意味著要成為一位觀察者。很自然地,我將所有收集到的線索放在一起,盡我所能地發展出最好的整體性。這是我的現實。人類的大腦必須理解發生的事情,即使那是無稽之談。在那些日子裡,我忠於偵探故事的形式,所以我需要找出誰是「壞人」,抓住他/她,然後懲罰他/她,接著,試著改革。有時我是罪魁禍首,有時是我爸爸、我媽媽,或是雙方。

我對一切事情都充滿著好奇,包括那些「你太小不能做」或「不適合女孩子」的事情。因此,我發展出一種保守祕密的能力,故理所當然地,我不會給太多的線索。我喜歡學校,非常鍾愛閱讀,求知欲旺盛,尤其是關於理解事情是如何運作以及由什麼構成?

偶爾,我會說出我的一些觀察,告訴父母親我對他們行為的看法。我得到各種反應:驚慌、羞愧、開心、驚訝或有時是沉默。我從來都不知道每種變化背後的意義是什麼。同樣口述的觀察,在不同時間點得到父母各自的反應也不同。我應對這些的方式就是開玩笑、裝聾作啞,很多時候則是假裝我將注意力放在別的地方。我有一對比我小十八個月的雙胞胎弟弟,他們在這方面非常在行。

在某個地方,有我想探究的整個世界(人類的內在)。我覺得自己和所有的孩子都有一種很強的連結。他們是我的部隊、我的重心。直到我近三十歲時,才突然意識到所有的成人都只是長大的孩子。如果他們從小就沒有學到更多的東西,那麼他們仍然會做一些幼稚的事情。這一點洞見幫助我更好地去理解成年人。

對我來說,當我「長大」後理應成為一名小學教師,而我也做到了。我成為一位教師,我所受的教育讓我理解兒童是如何學習(學習理論),特別是對人類能力的欣賞和尊重,以及父母影響兒童的一些暗示。我非常幸運地受到一群很有天賦、非常人性化的老師啟發,可以繼續觀察、傾聽、發展出自己的結論。此刻,我擴展了我所理解的範疇。這些老師幫助我用非評價的態度對待人。我覺得自己像一個在兒童生活實驗室裡的人本主義科學家。

我想成為一個兒童「真實生活的專家」,而不是一個「空談的專家」,所以我讓自己六年內在五所不同的學校教書,這些學校分佈在廣泛分散的地區,也分佈在不同的社經群體中。裡頭有生理和心理障礙的孩子,有天才、不同種族,還有被稱作「普通」的兒童。

當我開始教書時,如果我想幫助孩子,很自然地就會想要認識他們的父母親。所以我堅持每天放學後到不同孩子的家進行家庭訪問。這讓我在六年間和兩百個家庭建立很深的連結。

我的大學訓練只具備知識上的理解,但我的觀察讓我更聚焦。透過和每個家庭成員的連結,我很快地就開始將事件兩兩並置。例如,有個年輕人看起來無精打采,對學校不感興趣,看起來他可能需要幫助。當我逐漸認識他的家庭時,我發現他們習慣夜生活。家中的每個人都可以睡到很晚,唯有這個年輕人卻必須早起。我給他安排了一個午休的時間,並把這種情況與他的家人分享,於是他們運用他們的資源來協助解決這個難題。我現在知道是我不評價和人性化的態度,讓他們願意幫助我,也使我得以幫助他們。對這個小男孩來說,我是個更好的老師,他也在大家的幫助下成為一個更好的學生。

另一個少年來學校時總是很髒、很餓。我調查發現他的父親夜夜笙歌狂歡,會把兒子鎖在門外。我沒有「治癒父親的酗酒」,但我們成功地讓孩子不再被鎖在門外。

另一個孩子總是一直發癢亂抓,結果我們發現她身上有虱子。因為我和這個家庭的關係,我們能夠訂定步驟來解決這個問題,避免產生污名和尷尬。

另一個十歲小男孩的母親告訴我,她的孩子在五歲時被綁在樹上,遭到一群大孩子的性虐待,這讓他常常像失了魂一樣,沒有意識到自己在做什麼。她要求我在木材店保護他,這樣他使用電鋸時就不會傷到自己。男孩消極且身材瘦小。他的母親告訴我,她到處尋求幫助卻一無所獲。我的第一反應是融入她的生活與她成為朋友。然後,感受到她的支持,我同意盡我所能——技術上我完全不知道可以如何幫助這個男孩,但我相信我會找到一些方法的。

我教孩子的方法就是創造一個活生生的情境,玩遊戲、做短劇、畫想法——簡而言之,做任何事來觸動他們的興奮感,開啟他們學習的興趣。這個十歲男孩的例子中,我發起了一個製作木偶,然後編成童話故事的計畫。我選擇了一個故事,其中有可怕的「壞人」和「非常純潔的救世主」兩個角色,都由這個受虐的靦腆男孩來扮演。他會站在木偶簾子後面表演沒人會看見他,而他能成為最兇惡的壞人,聲音越來越大,也能是最有能力的好人。大約五十場表演後(我們在鎮裡到處表演這個木偶劇),這個孩子長高了五、六公分,而且他失魂的情況消失了。大學時,他是校隊中優秀的成員,之後成為一名專業人士,且相當成功。

很多年後,我才完全明白究竟發生了什麼。我在早期階段所學到的是:

1. 父母是孩子的資源,只要我們知道如何獲得他們的幫助。

2. 如果孩子出現問題,很多時候是家裡此刻或過去所發生的事對孩子產生影響。

3. 如果我們能創造出一個信任的氛圍,且努力獲得必要的人力資源,難題便能被解決;只要我們相信自己能夠。

我的偵探工作給了我很多東西,但是我還是不知道它們是如何整合在一起的。我明白自己的成功和人內外在所發生的事情有關。而後我聽說了社會工作,那裡可以學到關於人內在的知識。於是,我定了計劃,教兩年書後參加暑期課程,四年後成為一個全職學生。我沉浸在學習病理學的知識中,完全忘了我曾經學過關於人的部分,尤其是成長潛能。

在研究所,我學習人內在的世界,尤其是我解釋為驅力的部分,它在我們內在,變成影響我們行為的強大因子。由於我們意識不到這些驅力,所以它們不受我們的控制,同時也不被我們理解。在社會工作學校裡,我用理智學習這些「病理學」的知識。我也學到幫助人必須要先建立關係、探究感受——這對我來說是個新的理智上的概念。所有的這些都讓我感到非常興奮。

在我畢業前後,約十年的時間,我為犯罪的女孩們服務,在那裡繼續遵循我在教書時的模式——試著和這些女孩的家庭接觸。很多女孩的資料上載明父母不詳,或只有母親但父不詳。對我來說,重點是要找到誰是他們的父母,以及他們在哪裡。我再度扮演起偵探的角色。我找到大多數女孩的父母,有些還活著,但有些已經去世了。對那些父母已經去世的女孩,我會帶她們去父母的墓前。尋找父母的經歷讓我接觸到生活現實中最最醜陋的部分——精神病院、骯臟的公寓、可怕環境下的死亡、貧窮、忽略、太平間和醫院。無論怎樣,我對每個人都還是抱有希望。我開始試著碰觸每個人「小小自我價值」的部分,無庸置疑,我知道它一定存在。大多數情況,我不僅成功地協助了那些女孩,也協助了她們的父母親。我可以以他們的名義盤點他們自己的資源,以及他們孩子的資源。

我已經形成一個深刻且不可動搖的信念:每個人都能成長。四十二年後,這個信念更加堅定。我致力於學習如何接觸它,將其呈現出來,進而讓人們應用在自己身上。自始至終,這都是我工作的首要目標,且因時制宜。開始臨床工作時,我逐漸認識那種所謂「診斷」的偵探式工作。而喚醒人們希望的部分則稱之為「發展動機」(developing motivations)。

臨床工作上,我學到精神病學術語,我可以自信地「診斷」,這意味著我很「專業」。它使我能「專業地」說,也能和同事進行「專業」對話——「專業」行話——同時寫出令人印象深刻的報告。然而,它的助人效果並不總是那麼好。

當我進行診斷時,我經常感到自己是在做某種「命名」的工作,我的職業似乎很需要我這麼做。我在臨床工作上所受訓的東西全都是負面的。我的感覺告訴我,一定有正向的地方(但我當然沒有強加任何觀點在任何人身上),直到我每次寫臨床診斷報告,都會感到刺痛感時,我才逐漸體認到這是因為我只看到整體的一部分,於是我開始理解為什麼我對自己所看到的東西感到如此不知所措。我不能治療我所標籤的「偏執狂」或「思覺失調」的人;然而,我可以幫助那些感到空虛、無用的人。他們是同一個人,但差別在於他們是不是被視為是一個人,而不是一個類別。當我能夠連結時,事情就自然發生了。

我在我的臨床工作中沒有學到關於其他家庭成員的任何正向面。充其量,他們被視為不三不四的助手;最壞的情況下則被視為敵人。我將我當老師時所獲得的經驗置於一旁,因為那時我和「健康的孩子」一起工作。現在,我是一名臨床醫生,面對的是病人及他們的病徵,我很快地成為一名「精神疾患健康」(mental-ill-health)專家。

我尋求古典精神分析師的幫助,除了因為我個人需要幫助外,也因為它被認為是有助益的專業。我的確從中獲得了一些東西,然而我還是一直不斷地犯同樣的錯誤,而最根本的難題一直沒有被碰觸到。我知道一定還有更多的東西,而那樣的尋找將我推向無人之地。

一九五一年,在一個精神科朋友的鼓動下,我開始了個人執業。現在我在火線上。身為非醫療人員,我沒有責任保險或者第三方保險金的保障。如果我在經濟上要無虞,就需要有治療的結果;如果我要專業上生存,我必須不讓人變得更糟——甚或更可怕的——不能讓我的病人受威脅或自殺。使情況更加複雜的是,最初找上我的人,不是其他人都不想碰的人,就是「長期酗酒者」、「慢性思覺失調者」、極度依賴者,或者曾接受過治療但被放棄的人——他們都是高風險者。

兩件事發生。第一,我知道所有的經典治療方案都已經嘗試過,我意識到重複它們並沒有任何意義。我暫時把我的「臨床專業自我」放在一邊,然後回到我前幾年的偵探工作——這讓我回到觀察、傾聽和尋找健康。然後有一天,第二件事發生了。我與一個被稱為「有行動力之思覺失調」的女孩工作,六個月後,成效相當不錯時,我接到女孩母親的電話。她威脅要到法院告我,理由是離間母女之間的感情。那一天,不知何故,我在她的話語中聽到了兩個訊息:聲音中的懇求、言語中的威脅。我回應她的懇求,並邀請她來。當她加入女兒的治療時,讓人驚訝的是女兒的狀態回到了原點。當我慢慢從驚訝中恢復後,我開始再度觀察,並看見我後來才知道的非言語線索系統,這是雙重訊息現象(double-level message phenomenon)的一部分。這是我溝通理論的雛形。很清楚的是,文字是一回事,肢體語言是另外一回事。

最後,我想到這個母親應該有個丈夫,也就是女孩應該有個父親。於是我詢問她們(在兒童指導實務中,父親是不被包括在內的,女人才是家庭的主宰)。這個家庭確實有個父親且還健在。我向母女提出建議,邀請丈夫—父親加入會談,而她們同意了。於是父親加入會談的當下,我觀察到一個新的現象。母女本來一直進行得很好,但隨著父親的到來,一場截然不同的戲展開了。我當時處理的正是後來所稱的求生存的原生三角(primary survival triad),這個概念成了我工作的基石。我們的生命都是從三角關係中開啟的,這個原生三角存在的方式給了我們自我認同(identity)。不知怎的,這個原生三角被認定有潛在的破壞性,且又似乎到處都被視為理所當然。我們所能期待最好的情況,就是巧妙地控制它,這樣才能使它變得善意,而非惡意。我現在明白了,家族治療的成功與否,取決於滋養的三角關係(nourishing triad)。

現在,我明白孩子是從這個原生三角中接收訊息,不管這個來源是具破壞性或建設性。有一天,我想到我的兄弟姊妹,於是我很好奇地想知道這個家是否有其他孩子。在我的詢問下,我發現這個家中有一個哥哥——他剛好是「好人」,而妹妹是「病人」。我此時所觸及到的是我後來所理解的家庭系統(family system);這樣獨特的現象,在我後來的實務工作中也經常看到。

我觀察到一個新的現象,身為偵探,我持續觀察和傾聽,希望找到與之前經驗的一些連結。我把從這個家庭中的所學擴展到我其他病人。我最後便和一些犯罪者、酗酒、精神疾患、身心障礙者一起工作。我開始看到同樣主題的不同變化。為了生存,人們會順應對他們不利的事情。孩子會撒謊,好讓媽媽繼續愛她;當他們感到「不」,會說「是」,等等的情況。

在這期間,我有許多和身心症者接觸的經驗。這裡,我瞭解到身體、心靈和感受間的連結是強而有力的。身體會調整自己,好適應心靈所發出的指令,即使它是最具破壞性的。我開始發現身體會表達出被言語否定、投射、忽視或壓抑的內容,這些內容展現在背部問題、腸胃道紊亂、氣喘、皮膚疹、糖尿病、肺結核、強迫嘔吐、尿床以及其他疾病上。我也注意到身體部位成為心理意義的隱喻。

在觀察身體—心靈—感受現象(body-mind-feeling phenomenon)時,我發展出溝通姿態(communication stances),之後會以身體姿勢(討好、指責、超理智和打岔)呈現出來。這些姿態生動地描繪出正在發生的事情。當我將人擺入特定的姿勢時,我發現他們有更多的覺察。我現在明白,我用身體的姿勢,延伸到雕塑,激發了右腦的體驗,而這樣他們所感受到來自過往經驗的威脅,是最小的。他們在經驗自己而不只是聽自己談論自己。覺察就發生了。(全文未完)