可以選擇的事和不能選擇的事

很多事無法隨心所欲。

比如選擇誰當我們的父母、選擇國籍……,

構成自我的所有因素中,幾乎全部都是我們無法選擇的。

甚至連選擇哪天死去都是。

當然也有自行選擇結束生命的悲劇。

我們可以選擇移民取得外國國籍,

可是最初誕生的國籍仍是無可奈何。

有人出生於富裕國家,

到哪個國家都受人歡迎,

有人卻因為出身貧窮國家的一員,

在地球村處處受到輕視。

看見乘坐一艘小塑膠船,拚死拚活來到歐洲,

四處乞討的難民時,

一股沒有對象宣洩的憤怒湧上,甚至感到無力。

因為我知道,

沒人想要選擇這種人生。

膚色、父母、國籍,沒有任何一項選擇權的人,

想要計畫自己的未來,

決定賭上性命,著實令人敬佩,甚至是心生敬畏,

但一想到我能做的事只有用手上的幾分錢幫忙,

實在令人氣餒。

我在義大利時,

有幾個非洲朋友和菲律賓朋友。

其中一個是在我經常去的超市前乞討的,

來自奈及利亞,大學畢業的乞討人。

即使他向人乞討,也不流露卑賤氣息。

有一天,我主動向他問

以後你有什麼計畫,

打算這麼過到什麼時候,

他回答我

「奈及利亞沒有工作機會,我為了找尋更寬闊的世界

來到這裡。謝謝上天。如果存夠錢,

我打算去像瑞典那樣時薪高的地方。」

他用充滿希望的語調說。

「賺到錢之後我要寄回家鄉。千里迢迢來到這裡的過程中

也有同伴犧牲了,我真的是幸運兒。」

看著當時眼角泛紅的他, 我也肅然起敬。

另外一個朋友是來自於菲律賓,

在那邊負責八處環境整潔的清潔人員。

他大學英文系畢業,

有一對雙胞胎女兒和一個兒子,

是養育三名子女的一家之主。

他總是笑臉迎人,

我問他累不累,他的答案總是很簡單。

「我工作可以讓家人幸福,已經很滿足了。」

我問他在義大利的生活如何,

他給了我一個像哲學家的回答。

「我不想為了我無法選擇的東西費神受苦,

因為我解決不了。

我想要好好選擇我能夠選的,

盡全力過下去。

就算再晚,還是能和我愛的家人吃上晚餐,

我很珍惜這樣的生活。」

奈及利亞朋友和菲律賓朋友,

給了我未曾想過的人生教訓──

不要抱怨一開始我就無法選擇的東西。

這是最單純又平凡,卻最非凡的真理。

尚-保羅.沙特不是這麼說嗎?

「人生是B(birth)和D(death)之間的C(choice)。」

是啊,所以別執著於我無法選擇的事物,怨天怨地,

深思熟慮選擇我能夠選擇的事,

別後悔自己的選擇吧!

我的幸福要自己守護下去!

別活得像交作業,要像享受慶典

沒有人可以獨自生活,大家都要和他人一起相處共存。

但是我想在後半句加上「雖然」兩字。

尚-保羅.沙特說過,

「他人即地獄」。

有時獨自一人很和平,

一起則反而很可怕。

一結婚後,長輩們對我說

「結了婚,就要生孩子啊」;

生了第一個孩子後,長輩們對我說

「哎呀,孩子至少要生兩個啊」;

生了老二之後,心想「長輩們應該不會再提孩子了吧?」

但是呢?

「只有兩個兒子的話,以後老了會很寂寞。至少要有個女兒吧?」

當時我在內心大喊「啊!」

很想把孩子一個個輪流交給那些

說得彷彿我的人生是個錯誤似的,

好像他們能夠教我什麼了不起的人生祕訣似的,

你一言、我一語的長輩們──

「長輩們,拜託一下!

您又不會幫忙換尿布,

也不會幫忙煮副食品,

不過是偶爾見個面、逗弄一下孩子的人,

為什麼要這麼多管閒事?

我的孩子我們會自己看情況好好生養,

老來寂寞也是我自己寂寞。

那您們生了很多孩子就不寂寞了嗎?

這麼處處干涉,看起來是滿寂寞的吧?」

結婚前我一直很希望不要拋棄夢想,

過實現自我的人生,

當時我的先生(曾經的追求者)是這麼說的──

「不生孩子也沒關係」。

然而結婚後先生的態度變了。

強迫我過和別人一模一樣的人生,

不知道是不是被長輩們騙過去了,

還是真的羨慕有兩名子女的朋友們,

他說想要再生一個孩子。

本來堅持不從的我,最後眼睛一閉,

又生了孩子,又是個兒子。

當然,現在我很滿意有兩個兒子。

他們都長大成人,謹守分內,走自己該走的路,

實在是感激不盡。

那些氣喘吁吁、腰都挺不起來的時光

已然成為過去,如今輕鬆萬分。

時代已經改變了,

每當看到那些依然和年輕人說著過去我聽過的臺詞的老人家,

真的很想告訴他們不要再說了。

長輩們,在這裡鄭重拜託了。

如果真沒有話題和年輕人聊,乾脆就聊天氣吧!

要不然就找優點,稱讚他們吧!

請讓他們可以開心走自己判斷、自己選擇的路,

為他們加油吧!

您又不會替他們負責不是嗎?

您又不會幫他們分擔該做的事,不是嗎?

請認清這個社會是不斷在變化的。

生兒育女固然好,

但如今的人生面貌百百種,

如果你很想用過去思考模式嘮叨,拜託請忍住。

為什麼硬要將年輕人塞在既定的框架裡呢?

做不適合自己的事情會變得不幸,

請別強迫他們過不幸福的生活。

讓他們輕鬆過人生吧!

以前老一輩的人生總像交作業似的,

就讓現在的年輕人過得像慶典吧!

弄清楚界線在哪,不要輕易越線,

才是真正的大人。

聽說在如今世代,要成為大人真的不簡單。

燦爛地老去

「剩下的時間想要舒服地過。」

「在田野度過悠閒的餘生。」

以前年輕時,看到報紙或媒體上

這類句子,我總是感覺有一點不舒服。

第一,我不喜歡「餘生」或「田野」這些字給人感覺的

慵懶、怠惰、疲倦、無聊的感受。

這讓老年生活變得好像沒有任何創造東西的能力,沒有價值,

只是準備死亡的過程。

所以每每看到這種句子,總是讓我五味雜陳。

因此當我每回聽到餘生一詞,

我都會決心

我才不要過「剩下」的人生。

就算這個社會把我推開,

我也要找我該做的事情做⋯⋯

我才不要悠閒地過著等死的生活⋯⋯

決心這麼做的我,

現在也到達了可以稱之為餘生的時刻了。

我也是領年金的對象,是被稱為「免地族」的年紀。

那麼,我有照著年輕時候所想的度過晚年嗎?

我想我可以謹慎地說,有。

現在我會跟著我的節奏,

想起床的時候起床,慢慢地用早餐,

聽著新聞或音樂裝優雅。

餐點內容也選擇我喜歡的,

時間也隨我調整。

音樂會、展覽、旅行也都隨我的心情去。

不在意任何人的眼光,

我體驗著以前被工作和時間追趕

而未曾做過的事情,過著老年生活。

年輕時是如此渴望的時間,現在24小時都是我的了,

還有比這個更好的嗎?

現在我是我人生的真正主角。

究竟是誰把老年叫做餘生,

讓人想起老年只想到無聊的印象呢?

躺在沙發上,毫無生氣地轉著遙控器的人生並不是老年,

只要有心,什麼事都可以做的時光,才是老年。

只要身心健康,

人生最燦爛輝煌的時刻,就是老年。

只要你想要,可以靜靜坐下

看一整天的陽光,多麼耀眼!

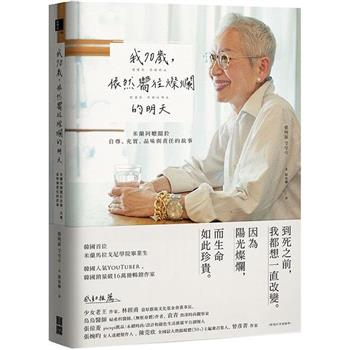

對「很會穿衣服的祕訣」的想法

「如何成為時髦的人呢?」

「怎麼樣才能很會穿搭?」

「請教我們不花錢又能穿得有型。」

被問到這些問題時,實在很難回答。

如果可以用一句話簡單明瞭地回答當然很好,

但是韓文有句話說「百人百色」,

年紀、性別、人種不同,就有不同的穿搭標準,

所以我不敢隨便表示怎麼樣穿好,怎麼樣不好。

我自己的穿衣方式是這樣的。

首先,從頭到腳配好顏色。

選擇不要過度紊亂的配色。

穿得不要過度搶眼,穿得舒服自在,

配合情況,打扮簡單俐落。

視時間、場合、狀況穿著。

最後一點,讓內在和外在的平衡

自然顯露出來的衣著打扮,就及格了。

每個人的風格都很重要,

但是我希望避免穿著他人看了感受不佳,

或太刻意扮年輕的衣著。

也不喜歡明明該嚴肅的場合卻穿著膚淺衣著,

或不考慮他人,

只有自己覺得舒服的穿著。

我會瞭解適合自己體型的尺寸,

穿適合自己的衣服。

看到勉強去買高價服飾,

追著最新流行,

只穿每季上市的新產品,

沾沾自喜地走在路上的人,我覺得很可憐。

看起來年輕固然好,

但是穿上那些不符合自己年紀的衣服,

拚死拚活也想讓自己看起來像年輕人,感覺不是很舒服。

有一個現象叫「從眾效應」(bandwagon effect)。

指的是人類為了不被社會大眾疏遠,

於是跟著呼應流行的現象。

英文裡的bandwagon指的是遊行中在最前面載著樂器走,

吸引人們注意的樂隊車。

人們跟著隊伍前頭的樂隊車走,

而在最後面的人,

根本不清楚原因,就跟著走了。

這是因為想要歸屬於大多數人的群眾心理,

和害怕落伍或感覺被排擠的恐懼感,

兩種心態所造成的現象。

有一群人努力做出新產品,

引誘內心空虛的消費者;

另外一群人則是分析、評估新的模式,

把精力放在創造流行上。

羅伯・葛林的《人性18法則》一書中,

提到可可.香奈兒(Coco Chanel)。

香奈兒因為從小在育幼院環境下成長,

很早就察覺人性,

所以懂得利用會刺激群眾忌妒心和憧憬的

有效行銷手法。

生活在複雜多端時代的現代人,

很難保有自己的主觀,

穿著符合自己狀況的服飾。

正因為不容易,所以當我看到這麼穿的人總是感到很開心。

當我看見一個人的穿著並不是完全對流行毫無關心,

但是有自己的明確風格,甚至可以看得出這個人的內在,

我在心裡頭替他鼓掌。

個人風格這個詞濃縮了許多意義。

若想建立清楚的個人風格,

就需要成熟的內在、自尊感、穩定的情緒。

此外,還需要經過一段尋找適合自己事務的摸索時間。

當然,如果自尊感愈高,摸索的時間就會比較短。

因為這樣的人不會盲目跟從別人,也不會完全跟隨流行。

當情緒穩定,風格也很清楚時,

就能減少不理性的過度消費和衝動購物次數。

我相信瞭解自己是什麼樣的人,

清楚自己的經濟狀況,就不會盲從,

就會穿符合自己能力的衣服。

其實不是所有人都會追逐流行,也沒有必要追隨。

但是我們肯定需要瞭解目前情勢,

並且參考這些狀況,採取成熟的態度。

所以看到反映出這類態度的穿著,

自然喜不自勝。

當潮流對你已經沒有意義時,才是真正時髦的人。

我回想義大利培育出的傑出設計師

喬治.亞曼尼的服裝哲學。

「時常檢視自己內在和外在的人

內外健全,所以不需要別人來照顧他。

但疏於照顧自己內在和外在的人,

失去了內外的健康,最後一定會需要他人的照料。」

我喜歡健康的衣著。

喜歡的不是品牌LOGO標得斗大的服飾,

而是可以呈現我的風格、眼光、教養的服飾。

不是在意他人眼光,

而是能夠在他人記憶中留過印象的服飾。

我想這也許就是人們好奇的

「很會穿衣服」的準則吧?

很多事無法隨心所欲。

比如選擇誰當我們的父母、選擇國籍……,

構成自我的所有因素中,幾乎全部都是我們無法選擇的。

甚至連選擇哪天死去都是。

當然也有自行選擇結束生命的悲劇。

我們可以選擇移民取得外國國籍,

可是最初誕生的國籍仍是無可奈何。

有人出生於富裕國家,

到哪個國家都受人歡迎,

有人卻因為出身貧窮國家的一員,

在地球村處處受到輕視。

看見乘坐一艘小塑膠船,拚死拚活來到歐洲,

四處乞討的難民時,

一股沒有對象宣洩的憤怒湧上,甚至感到無力。

因為我知道,

沒人想要選擇這種人生。

膚色、父母、國籍,沒有任何一項選擇權的人,

想要計畫自己的未來,

決定賭上性命,著實令人敬佩,甚至是心生敬畏,

但一想到我能做的事只有用手上的幾分錢幫忙,

實在令人氣餒。

我在義大利時,

有幾個非洲朋友和菲律賓朋友。

其中一個是在我經常去的超市前乞討的,

來自奈及利亞,大學畢業的乞討人。

即使他向人乞討,也不流露卑賤氣息。

有一天,我主動向他問

以後你有什麼計畫,

打算這麼過到什麼時候,

他回答我

「奈及利亞沒有工作機會,我為了找尋更寬闊的世界

來到這裡。謝謝上天。如果存夠錢,

我打算去像瑞典那樣時薪高的地方。」

他用充滿希望的語調說。

「賺到錢之後我要寄回家鄉。千里迢迢來到這裡的過程中

也有同伴犧牲了,我真的是幸運兒。」

看著當時眼角泛紅的他, 我也肅然起敬。

另外一個朋友是來自於菲律賓,

在那邊負責八處環境整潔的清潔人員。

他大學英文系畢業,

有一對雙胞胎女兒和一個兒子,

是養育三名子女的一家之主。

他總是笑臉迎人,

我問他累不累,他的答案總是很簡單。

「我工作可以讓家人幸福,已經很滿足了。」

我問他在義大利的生活如何,

他給了我一個像哲學家的回答。

「我不想為了我無法選擇的東西費神受苦,

因為我解決不了。

我想要好好選擇我能夠選的,

盡全力過下去。

就算再晚,還是能和我愛的家人吃上晚餐,

我很珍惜這樣的生活。」

奈及利亞朋友和菲律賓朋友,

給了我未曾想過的人生教訓──

不要抱怨一開始我就無法選擇的東西。

這是最單純又平凡,卻最非凡的真理。

尚-保羅.沙特不是這麼說嗎?

「人生是B(birth)和D(death)之間的C(choice)。」

是啊,所以別執著於我無法選擇的事物,怨天怨地,

深思熟慮選擇我能夠選擇的事,

別後悔自己的選擇吧!

我的幸福要自己守護下去!

別活得像交作業,要像享受慶典

沒有人可以獨自生活,大家都要和他人一起相處共存。

但是我想在後半句加上「雖然」兩字。

尚-保羅.沙特說過,

「他人即地獄」。

有時獨自一人很和平,

一起則反而很可怕。

一結婚後,長輩們對我說

「結了婚,就要生孩子啊」;

生了第一個孩子後,長輩們對我說

「哎呀,孩子至少要生兩個啊」;

生了老二之後,心想「長輩們應該不會再提孩子了吧?」

但是呢?

「只有兩個兒子的話,以後老了會很寂寞。至少要有個女兒吧?」

當時我在內心大喊「啊!」

很想把孩子一個個輪流交給那些

說得彷彿我的人生是個錯誤似的,

好像他們能夠教我什麼了不起的人生祕訣似的,

你一言、我一語的長輩們──

「長輩們,拜託一下!

您又不會幫忙換尿布,

也不會幫忙煮副食品,

不過是偶爾見個面、逗弄一下孩子的人,

為什麼要這麼多管閒事?

我的孩子我們會自己看情況好好生養,

老來寂寞也是我自己寂寞。

那您們生了很多孩子就不寂寞了嗎?

這麼處處干涉,看起來是滿寂寞的吧?」

結婚前我一直很希望不要拋棄夢想,

過實現自我的人生,

當時我的先生(曾經的追求者)是這麼說的──

「不生孩子也沒關係」。

然而結婚後先生的態度變了。

強迫我過和別人一模一樣的人生,

不知道是不是被長輩們騙過去了,

還是真的羨慕有兩名子女的朋友們,

他說想要再生一個孩子。

本來堅持不從的我,最後眼睛一閉,

又生了孩子,又是個兒子。

當然,現在我很滿意有兩個兒子。

他們都長大成人,謹守分內,走自己該走的路,

實在是感激不盡。

那些氣喘吁吁、腰都挺不起來的時光

已然成為過去,如今輕鬆萬分。

時代已經改變了,

每當看到那些依然和年輕人說著過去我聽過的臺詞的老人家,

真的很想告訴他們不要再說了。

長輩們,在這裡鄭重拜託了。

如果真沒有話題和年輕人聊,乾脆就聊天氣吧!

要不然就找優點,稱讚他們吧!

請讓他們可以開心走自己判斷、自己選擇的路,

為他們加油吧!

您又不會替他們負責不是嗎?

您又不會幫他們分擔該做的事,不是嗎?

請認清這個社會是不斷在變化的。

生兒育女固然好,

但如今的人生面貌百百種,

如果你很想用過去思考模式嘮叨,拜託請忍住。

為什麼硬要將年輕人塞在既定的框架裡呢?

做不適合自己的事情會變得不幸,

請別強迫他們過不幸福的生活。

讓他們輕鬆過人生吧!

以前老一輩的人生總像交作業似的,

就讓現在的年輕人過得像慶典吧!

弄清楚界線在哪,不要輕易越線,

才是真正的大人。

聽說在如今世代,要成為大人真的不簡單。

燦爛地老去

「剩下的時間想要舒服地過。」

「在田野度過悠閒的餘生。」

以前年輕時,看到報紙或媒體上

這類句子,我總是感覺有一點不舒服。

第一,我不喜歡「餘生」或「田野」這些字給人感覺的

慵懶、怠惰、疲倦、無聊的感受。

這讓老年生活變得好像沒有任何創造東西的能力,沒有價值,

只是準備死亡的過程。

所以每每看到這種句子,總是讓我五味雜陳。

因此當我每回聽到餘生一詞,

我都會決心

我才不要過「剩下」的人生。

就算這個社會把我推開,

我也要找我該做的事情做⋯⋯

我才不要悠閒地過著等死的生活⋯⋯

決心這麼做的我,

現在也到達了可以稱之為餘生的時刻了。

我也是領年金的對象,是被稱為「免地族」的年紀。

那麼,我有照著年輕時候所想的度過晚年嗎?

我想我可以謹慎地說,有。

現在我會跟著我的節奏,

想起床的時候起床,慢慢地用早餐,

聽著新聞或音樂裝優雅。

餐點內容也選擇我喜歡的,

時間也隨我調整。

音樂會、展覽、旅行也都隨我的心情去。

不在意任何人的眼光,

我體驗著以前被工作和時間追趕

而未曾做過的事情,過著老年生活。

年輕時是如此渴望的時間,現在24小時都是我的了,

還有比這個更好的嗎?

現在我是我人生的真正主角。

究竟是誰把老年叫做餘生,

讓人想起老年只想到無聊的印象呢?

躺在沙發上,毫無生氣地轉著遙控器的人生並不是老年,

只要有心,什麼事都可以做的時光,才是老年。

只要身心健康,

人生最燦爛輝煌的時刻,就是老年。

只要你想要,可以靜靜坐下

看一整天的陽光,多麼耀眼!

對「很會穿衣服的祕訣」的想法

「如何成為時髦的人呢?」

「怎麼樣才能很會穿搭?」

「請教我們不花錢又能穿得有型。」

被問到這些問題時,實在很難回答。

如果可以用一句話簡單明瞭地回答當然很好,

但是韓文有句話說「百人百色」,

年紀、性別、人種不同,就有不同的穿搭標準,

所以我不敢隨便表示怎麼樣穿好,怎麼樣不好。

我自己的穿衣方式是這樣的。

首先,從頭到腳配好顏色。

選擇不要過度紊亂的配色。

穿得不要過度搶眼,穿得舒服自在,

配合情況,打扮簡單俐落。

視時間、場合、狀況穿著。

最後一點,讓內在和外在的平衡

自然顯露出來的衣著打扮,就及格了。

每個人的風格都很重要,

但是我希望避免穿著他人看了感受不佳,

或太刻意扮年輕的衣著。

也不喜歡明明該嚴肅的場合卻穿著膚淺衣著,

或不考慮他人,

只有自己覺得舒服的穿著。

我會瞭解適合自己體型的尺寸,

穿適合自己的衣服。

看到勉強去買高價服飾,

追著最新流行,

只穿每季上市的新產品,

沾沾自喜地走在路上的人,我覺得很可憐。

看起來年輕固然好,

但是穿上那些不符合自己年紀的衣服,

拚死拚活也想讓自己看起來像年輕人,感覺不是很舒服。

有一個現象叫「從眾效應」(bandwagon effect)。

指的是人類為了不被社會大眾疏遠,

於是跟著呼應流行的現象。

英文裡的bandwagon指的是遊行中在最前面載著樂器走,

吸引人們注意的樂隊車。

人們跟著隊伍前頭的樂隊車走,

而在最後面的人,

根本不清楚原因,就跟著走了。

這是因為想要歸屬於大多數人的群眾心理,

和害怕落伍或感覺被排擠的恐懼感,

兩種心態所造成的現象。

有一群人努力做出新產品,

引誘內心空虛的消費者;

另外一群人則是分析、評估新的模式,

把精力放在創造流行上。

羅伯・葛林的《人性18法則》一書中,

提到可可.香奈兒(Coco Chanel)。

香奈兒因為從小在育幼院環境下成長,

很早就察覺人性,

所以懂得利用會刺激群眾忌妒心和憧憬的

有效行銷手法。

生活在複雜多端時代的現代人,

很難保有自己的主觀,

穿著符合自己狀況的服飾。

正因為不容易,所以當我看到這麼穿的人總是感到很開心。

當我看見一個人的穿著並不是完全對流行毫無關心,

但是有自己的明確風格,甚至可以看得出這個人的內在,

我在心裡頭替他鼓掌。

個人風格這個詞濃縮了許多意義。

若想建立清楚的個人風格,

就需要成熟的內在、自尊感、穩定的情緒。

此外,還需要經過一段尋找適合自己事務的摸索時間。

當然,如果自尊感愈高,摸索的時間就會比較短。

因為這樣的人不會盲目跟從別人,也不會完全跟隨流行。

當情緒穩定,風格也很清楚時,

就能減少不理性的過度消費和衝動購物次數。

我相信瞭解自己是什麼樣的人,

清楚自己的經濟狀況,就不會盲從,

就會穿符合自己能力的衣服。

其實不是所有人都會追逐流行,也沒有必要追隨。

但是我們肯定需要瞭解目前情勢,

並且參考這些狀況,採取成熟的態度。

所以看到反映出這類態度的穿著,

自然喜不自勝。

當潮流對你已經沒有意義時,才是真正時髦的人。

我回想義大利培育出的傑出設計師

喬治.亞曼尼的服裝哲學。

「時常檢視自己內在和外在的人

內外健全,所以不需要別人來照顧他。

但疏於照顧自己內在和外在的人,

失去了內外的健康,最後一定會需要他人的照料。」

我喜歡健康的衣著。

喜歡的不是品牌LOGO標得斗大的服飾,

而是可以呈現我的風格、眼光、教養的服飾。

不是在意他人眼光,

而是能夠在他人記憶中留過印象的服飾。

我想這也許就是人們好奇的

「很會穿衣服」的準則吧?