【內文試閱一】

序

二○○○年代初期,在父親去世的多年後,我重新發現了這份書稿。它被放在我們位於牛頓維爾(Newtonville)的家(門口有楓樹的那間房子),父親書房的抽屜裡。家人經過了許多討論和考慮後,決定我應該編輯這本書,並讓它有機會發表出版。

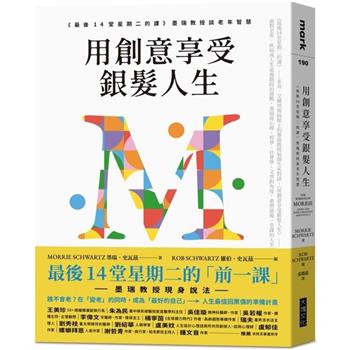

父親當時大概以為這本書是他對人們最後的貢獻了,完全不知道之後會有《最後14堂星期二的課》問世。但是那些熟悉米奇.艾爾邦(Mitch Albom)傑作的讀者,會在這本書認出父親的思維。父親最關注的,依舊是如何讓大家活得更好。他提出一些非常實用的技巧和方法,讓老化過程有創意、有活力,而且充滿喜悅。

我很榮幸,可以在父親寫這本書的時候(詳見後記),坐下來跟他一起討論這些想法。那是一九八九年的春天和夏天,我之前在亞洲待了好長一段時間,才剛回到家。從一九八八年中到一九九二年中,父親構思了這個書寫計畫。我們有機會深入探討他想要傳達的想法,這對於我現在繼續推動這個出版計畫是非常寶貴的過程。

我編輯時的重點之一,是保留父親獨特的語氣。這本書夾雜了父親的兩種溝通方式:既是學術和哲學性的,同時又平易近人,充滿個人的關懷。我希望這樣特殊的混合文體能保留下來。

父親非常有先見之明,可以洞察幾十年後被更廣泛接受的趨勢。他想要創造個人價值不受年齡影響的社會環境。個人心理狀態是他畢生關注的重點。就如同最高法院在一九五四年具指標意義的布朗訴托彼卡教育局案(Brown v. Board of Education,譯註:美國最高法院就「黑人與白人學童不得進入同一所學校就讀」的爭執,認定種族隔離在本質上是一種不平等,判決公立學校的種族隔離違憲)的判決,被排擠、自認不如社會主導者的人們的心理傷害是無法彌補的。父親見到年長者或老年人被迫接受自己不如他人的現象,於是希望藉由這本書糾正視聽。

心理層面(觸及父親的專業和學術訓練)是這本書的背景。父親希望提供實用的技巧,幫助大家保持活躍且充滿活力的生活。有一些建議可能是大家所熟悉,例如使用笑聲的方法(第四章),最近經常被提及。另一個貫穿這本書的概念,則是佛教的正念。

這本書的插曲寫法讓它顯得更吸引人,也更有趣。父親認為,個人真實故事的小品和插曲是這本書的核心。

雖然這本書與《最後14堂星期二的課》都強調人道主義和愛無差等,但是兩者截然不同。米奇的著作非常簡潔,著重在父親的哲學觀、社會觀和個人價值。這本書則更具論述性,父親提供許多實例和故事來闡明他的觀點。在某種程度上,這兩本書的相異之處,讓它們成為書櫃兩端遙相呼應的兩部作品。我認為父親會感到非常高興,因為這反映了他最喜歡的哲學模式之一:反向的張力。能夠替父親呈現他的想法,對我來說是莫大的榮幸。這是他在病倒之前最後一項重要的寫作計畫。我在這些書頁上遍處聽見他的聲音,有時彷彿回到我們在牛頓維爾的書房,一起討論這些見解。「沒有人會被迫在『有創意地老去』這項志業退休。」

——羅伯.史瓦茲,二○二一年六月於麻州布魯克萊恩

【內文試閱二】

前言

晚年是一個很特別的發展時期,伴隨而來的是對老化特有的限制與機會。但是它也可以是你人生最重要的階段,願意的話,你可以在晚年做相當多的改變。有些人認為老化是一連串惱人的過渡時期,許多我們過去以為理所當然的事都不再理所當然了。如果你只是把焦點放在你的老去,為它震驚、羞愧、沮喪、害怕,又或是無法接受這樣的身分轉變,就很難把力氣集中在好好地老去。相反地,如果你可以從容面對自己的老去,把它視為一種挑戰,便可以試著克服老化帶來的問題,幫助你發展成你該有的樣子。

變老是人類的本質。有幸度過中年之後,我們無可避免得去面對一些經歷,當中有失喪,也有契機。除了一些個人的特殊狀況,我們都面臨一些相同的挑戰和選擇。我們是不是能克服面對死亡的恐懼,或一味地否認、試圖逃避它呢?我們是否還願意嘗試滿足最深切的需求,或者已經放棄了呢?是不是能持續發展出智慧,抑或已經陷入絕望呢?是準備「輕柔地步入良夜」(go gentle into that good night,譯註:英國詩人狄倫.湯瑪斯〔Dylan Thomas〕的同名作品,意在鼓勵晚年的父親力抗生命的消逝,依然活出生命的力量),還是排除所有攔阻,緊緊抓住每一線生機?工業化的現代國家把老年視為沒有用處的累贅,但世界上其實有許多地方的文化將晚年視為一段充滿意義、轉化、靈性和喜悅的時光。我相信這是我們做得到,也想要做到的。

最近,報章書籍或大眾媒體上有愈來愈多文章和預示指出,我們應該調整我們對老年人的觀點,以有別既往的方式和老年人相處、「使用」他們,並賦予晚年新的展望,期許它是一段有成就、有高潮、有創造力的時光。猶太神學家及哲學家亞伯拉罕.赫歇爾(Abraham Heschel)表示:「我們應該在老年把握內在成長的機會,而不是將它視為成長停滯的時期。」我們有充分的理由相信,我們的人生可以因為從事最有意義、最有價值和最充實的活動,在這個階段達到它的顛峰。在新聞報導或是生活中,我們不斷聽到那些「晚年有成」的美好事蹟。所以,為什麼要在這個時候停止發展新的觀點、尋求新的視野、敞開胸懷迎接意想不到的事物、尋求新的刺激,以及想要充分活著的強烈渴望呢?沒錯,我們年紀是大了,但是沒有道理攔阻自己透過更寬闊的意識、更深的情感,以及對自我的尊重,來提升生活品質。我們可以發現自己究竟是什麼樣的人,發掘自己有潛力成為什麼樣的人,同時探尋一個更完整的自己是什麼模樣。我們可以帶著信心,相信自己可以大幅改變生命的樣貌,努力追求從未料想過的目標。我們可以像榮格(Carl Jung,譯註:瑞士心理學家、精神科醫師,分析心理學的創始人)所說的:「一個人成長和自我實現的最大潛力,出現在人生的後半段。」

年紀大最棒的事,是不再有人盯著你,告訴你該做什麼。我們能自由運用的時間比以前多了。面對挑戰時,外來的獎勵和懲罰減少了,現在我們只能自己獎勵自己或懲罰自己。然而,我們可以創造一個合乎實際又展現冒險欲望的生命,從中感受內在的滿足,並藉此擺脫那些認為我們的日子已經結束、現在的我們既沒用又沒價值的老年歧視。沒有人會被迫在「有創意地老去」這項志業退休。

現在應該是處理那些牽累我們、妨礙我們好好老去、阻止我們成為最好的自己的議題。我希望這本書可以幫助你用最好、最有意義的方式來完成這件事。在這本書中,我將和你分享過去這些年收集到關於老化的見解。我擔任社會學教授四十年所累積的心理學和社會學知識,以及我對人類關係的理解,都對寫這本書有很大的幫助,而我與朋友、同僚之間的談話也是如此。除此之外,我還借鑑了我跟老年人進行的諮詢工作、以老化問題為重點的心理治療小組討論,以及關於老化的一般性文章或學術文獻和老年人自傳。我也特別引用我對自己老化的觀察與反思,還有步入七十歲後的經歷。

我相信,試著成為最好的自己、好好老去,並與我們面對的議題達成和解,是晚年最重要、也最值得努力的目標。我們可以透過追求那些尚未達成的理想,來發揮更多的潛力。在這個努力過程中,我們可以學習讓生活變得更有效力、帶來更多的喜悅,並且選擇我們想要的生活。我無法告訴你追求目標時,應該採用什麼確切的計畫,走什麼途徑或特定的流程,因為每個人的生命都是獨一無二,沒有一套改善生命的方法是所有人都適用。但是我會提供一些追求上述目標時可參考的方法。我相信在為自己的目標努力時,你也會找到推動自己前進的方式。

雖然這本書的主要對象是六十五歲以上的人們及退休人士,但它也適合想要知道「如何度過餘生」的讀者。中年人可以藉此預覽自己的未來是什麼樣子。他們會發現,其中有不少因素與目前的生活息息相關;此外,在努力理解並更適切應對老化中的父母時,我們會學到許多。這本書也適合老人住宅中心和社區居家照護單位的領導者;他們可以針對伴隨晚年而來的機會、挑戰和難題進行小組討論。當然,沒有什麼人會因為太年輕,不能開始為自己的晚年做打算,或從這本書獲益。

我希望這本書適合各種背景的讀者,因為老化的過程也受我們的背景影響。例如,一個從未到公司體制工作的人和一個工作多年被迫優退的人,晚年的經歷勢必不同。同樣地,一個年輕時曾經失能或是患有嚴重疾病的人跟身體沒什麼毛病的人,來到老年也會有不同的經歷。這些差異都會影響我們的老化,以及老化過程中面對的問題。讀這本書時,請多留意那些與你的經驗相關的地方,並發揮你的想像力。

每個作者都喜歡細心的讀者,我也不例外。我希望你不要草草瀏覽這本書。慢慢地讀,仔細思考每個議題,從各個角度看它、跟他人討論,甚至在讀書會互相交流。和你的朋友、同儕和家人一起討論也很重要。記錄他們的想法和反應,或許會對你有幫助。給這些想法應有的時間和思考。這是一本深度探索自我的書籍。它可以幫助你反思你的晚年,以及伴隨而來的各種豐盛的機會,幫助你改變你想要改變的態度和行為。

【內文試閱三】

第1章 覺醒

我清楚記得驚覺自己已經是個老人的心情:先是錯愕,接著是困惑,再來是沮喪,然後梳理心情,最後緩和下來,以及最重要的──接受它。

一九八四年五月我六十七歲,在那之前我極少生病,所以我不怎麼去想生病、變老,或是社會安全局已經正式把我歸類為「老人」這些事。我不把自己當作老一輩的人,而且無意中還帶著一種對年齡的偏見,認為變老意味著衰退、「在走下坡了」,所以老人不值得稱羨。誰想變老啊?我連被認為老都不願意。

我在大學任教,周圍都是年輕人,大部分同事的年紀也比我小。除了少數幾個例外,我在校園外的朋友也比我年輕許多——那幾個例外都活力十足,看起來「比實際年齡年輕」。當時,我身體健康,朝氣蓬勃,積極參與各種活動,對於外表和行動都比實際年輕這一點感到非常得意。當心臟科醫生告訴我,我的動脈年齡跟二十歲的小夥子一樣時,我自認年輕的想法再度膨脹。因此,我這輩子大多數時候都在密謀強化我的「年輕」形象,對於自己距離七十歲生日不遠矣的事實視若無睹。這樣逃避歲月流轉的結果,意味我很少去想那些隨著年紀增長得面對的問題。你可以說我是個天真的老人,不諳變老這件事——正是我們文化吹捧年輕人、蔑視「老年人」的受害者。

但這一切在一九八四年的春天突然改變了,宛如一聲巨響,我開始受到嚴重的氣喘所苦,還動了前列腺手術。我對這些疾病毫無心理準備;前者正在往慢性病症發展,後者則是上了年紀的男性常有的困擾。轉瞬間,我的身體逼得我不得不服老,一場危機就此引爆,到後來我對自己的身分認定也不一樣了。認清實際年齡的苦澀,以及因衰老而脆弱的身體,讓我不知所措,深受打擊。

我意識到事態緊迫,得振作起來,並弄清楚最好怎麼度過餘生。我的結論是我要追求三個目標──三個讓我們在晚年都能受益的目標。我要健康地變老,所以必須保持良好的身體狀態。於是,我開始游泳,注意飲食,服用營養補充劑,每星期做一次深層按摩,同時以針灸治療減緩氣喘帶來的影響。在心理方面,我試著定期靜心冥想,更加關注家人和朋友,並且留給自己放鬆和獨處的時間。另外,我也試著避開令人不愉快的人際關係和情境。最後,我正視面對死亡的恐懼。

生病讓我更深切地意識到,面對老化和最終的存在問題時,我必須留意可以提高生活品質的方法。

於是,我、一個六十七歲的人,開始在暮年學著老去。愈是思考這件事,我就愈是驚奇於我對老年的誤解。然而,頻繁發作的氣喘經常打亂我的思緒。每次發作完後,我便會對自己的不幸和殘弱的身體產生怨念,然後陷入深深的絕望,痛斥身體的背叛。抑鬱之中,我渴望回到生病之前的我。隨著病情好轉,我再度滿足於教學、諮詢和心理治療工作。能夠「恢復正常」、相對自在地呼吸、重返從事幾十年的工作,似乎就是一種祝福。等到症狀完全控制住,身體擺脫束縛後,我對未來的期望也隨之飆升。我開始思考,我要我的老化是一件有創意的事,是一場冒險,是學習新技能、發展新興趣、維繫並加深人際關係的機會。

經歷疾病的不同階段,用一種情感強烈的方式,讓我意識到疾病是如何影響我的感受、抱負和身分認定。在生病的第一階段,我感到沮喪、意志消沉,因為覺得自己是個沒用的人而感到愧疚。第二階段,我稍微覺醒了,發現自己可以從容面對,有時也更有活力。到了最後一個階段,我又可以帶著熱情,積極投入生命長河。意識到自己正在變老之後,我發現自己還有未開發的潛能要實現,開始留意自己對老化的感受與態度,並把發生在自己身上的事記錄下來。

生病促使我思考幾個重要問題,我相信這也是其他處於晚年的人會問的問題:我能好好老去嗎?我該如何面對自己的死去呢?我要如何保持樂觀,做一個正向的人呢?

雖然飽受氣喘的折磨,我還是持續在大學教書到七十歲才退休;諮詢工作則是繼續進行。退休之後,我面臨到「該怎麼度過餘生?」這個問題。我不想讓心理治療工作成為我的主要活動,但我需要一件讓我有動力、可以激發熱情並帶來挑戰的事情可做。有個朋友建議我寫一本關於老化的書,不僅對我自己也對他人都有益處。於是,這本書誕生了……

儘管在我的生命中,精神層面的正向轉念和生理健康狀況的改善是相呼應的,但我不認為我們需要處在絕佳狀態,才能茁壯成長、好好老去,或是成為最好的自己。資金匱乏、疾病或身體上的障礙,確實會影響我們老化的狀態,至於影響有多大,則取決於貧窮、疾病或身體失能的嚴重程度,以及個人的決心。若不是處於極端的逆境,總有方法可從生活中獲得滿足,就像這篇一九九二年七月十九日刊載於《波士頓環球報》(BostonGlobe)的文章所要表達的。這篇文章講述一位八十一歲的老人儘管有生理上的障礙、疾病和失喪,卻憑著決心持續成長,好好老去。

(未完)