武士的日常生活

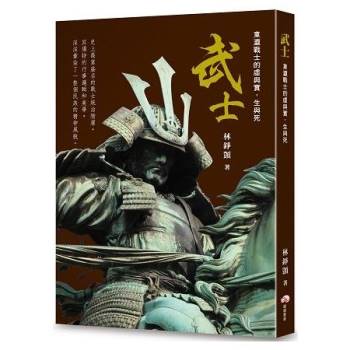

某個美國科普網站列出了歷史上前十名的厲害戰士,按照排名順序是:騎士、斯巴達武士、羅馬軍團、維京戰士、忍者、日本武士、阿帕契人、古羅馬軍團、馬木留克人、蒙古戰士、阿茲特克人。對於這樣的排名,參考參考就好,畢竟人人觀點不同,不過我覺得不對勁的是,忍者可以被歸於戰士一類嗎?其次,拿騎兵和步兵相互比較,妥當嗎?其實,這些都不重要,真正引我注意的是,在十位戰士中,日本竟然佔了兩名。

然而,日本武士的戰鬥力一直都很強嗎?倒也未必。如果把處於憂患的戰國武士和耽於安樂的江戶武士拿來做比較的話,前者為保命而勤練劍術,後者只是執筆辦公,那麼誰會擁有較強的戰鬥力,應該不言自明了吧。問題是,既然名為武士,卻執筆辦公,這究竟是怎麼回事?

那是因為在江戶時代以前,武士的公務以軍役為主,也就是打仗,不過在江戶時代兩百多年的承平時期裡,實質性的戰鬥已經消失,武士主要的公務也轉化為行政事務,所以武士變成了像公務人員的受薪階級。既然這樣,首先讓我們看看他們的生活,順便也可了解江戶時代社會的一些情況吧。

黃昏清兵衛的竹籠—談武士的收入與外快

日本諺語說:「在花為櫻樹,在人為武士。」同時俗話也說:「民以食為天。」對於在江戶時代被置於嚴格的身分制度中,而且作為四民之首的武士來說,吃飯問題也是很重要的。可是,大概從元祿年間(一六九八—一七○三)起,江戶地區的消費活動變得越來越興旺,飲食方面也逐漸變得浪費起來。不過,真正能享受膳食生活的,只有大名以上的階級,至於下級武士,在食材的選擇上,卻變得越來越傷腦筋,因為他們拿的是永不調薪的死薪水,而且是以米計算,譬如三十石、五十石不等。如果米價高的時候,能夠獲得較多的現金,可以輕鬆過日子。但非常不幸的是,從享保七年(一七二二)起,米價下跌,造成武士家庭收入減少,嚴重打擊了武士的家計。偏偏禍不單行,米價下跌已經夠慘了,竟然連物價也跟著漲。倘若武士擁有如同商人一般的才幹,能夠設法增加收入也罷,無奈只能從本身所擔任職務上獲得薪水,因此這種狀況迫使他們走上借貸或者兼差一途。

經過江戶時代初期的動亂後,當承平日久,產業和經濟逐漸發達,而武士存在的理由也逐漸減弱的時候,由於江戶幕府本來就是一個軍事政權,而且當時的社會也建立於幕藩體制之上,所以,就算武士存在的理由愈來愈不充分,他們依舊必須維持體面。對於名譽高於生命的武士來說,就算為了門面而舉債,顯然也是在所不惜的。

不妨舉旗本的例子來說吧。旗本是擁有可以直接參見將軍的資格的人,但是家祿高低不一,最高接近一萬石,最低的年收入只有一百俵而已。一俵,三斗五升(約五十三公斤),一百俵就是三十五石。如果一家六口,加上一個僕人,一年消費大米約七石,剩下的二十八石可以賣出,換得現金,再用所換得的現金購買必要的日用品等。其實,賣剩米的錢就等於是他們的生活費。如果在自家後院種植蔬菜,就可以不必買蔬菜,那麼還可勉強過著貧窮的生活,一旦有額外開支,那就不得不舉債,然而還債又是一件非常辛苦的事情。

幕府為了拯救深陷﹁借錢地獄﹂的旗本和御家人,在寬政元年(一七八九),也就是法國大革命的同年,對實施高利貸的「札差」頒佈了「棄捐令」。這是一項為打消幕臣借款而出現的法令。具體內容是,五年之前的借款,本金和利息一概取消,以後的借款部分,則以每年分期的方式償還。這個方法固然對旗本和御家人有利,但是卻害慘了身為債權人的「札差」。按照統計,八十八間店家所借出的總金額,共約一百一十八萬七千八百兩。單純一兩以十萬日圓計算,等於是一千一百八十七億日圓的鉅款。換句話說,平均一個札差負擔了約十三點五億日圓,這實在不是一筆小數目。請注意,這些僅限於旗本和御家人,其他武士的借款還不算在內。

話說回頭,有關武士增加收入的具體作法,像大名和旗本可以在自家庭院內開闢菜園,也可以製造味噌和醬油等供自家使用,可是下級武士的住家很窄小,他們多數過著和一般町人相同的生活,因此,在擠不出地方作為菜園,卻又不能不賺外快的生活壓力下,只好貼油紙傘、做蟲籠、糊紙燈籠、糊風箏、製筆、養金魚、培養杜鵑花⋯⋯等等,以貼補家用。

在改編自日本作家藤澤周平的三個短篇,由山田洋次執導的電影《黃昏清衛》裡,男主角真田廣之下班之後,不勤練劍術,反而在地爐昏黃的火光中忙著製作竹籠。當我觀賞這部電影的時候,一時搞不清楚武士為什麼做竹籠?現在才知道他是受迫於生活,不得不設法增加收入的緣故。有一點要注意的是,御家人的兼職是被默許的,但旗本因體面問題而有所顧忌。

有許多武士,一旦連續上班兩天,第三天就不必當值(非番)。非番並不代表休息,而是利用這一天,做工作的事前準備,或者砥礪劍術和學問,換句話說,那是一個用來自我鍛鍊的日子。然而當物價高騰,生活困苦時,很多武士便利用這一天來賺取外快。

讓我們再瞧瞧生於德川幕府末年的地方武士、明治維新的思想家、偉大的教育家福澤諭吉本身的例子。他是屬於那種手指靈巧,善於在事物上下功夫的人。譬如說,東西掉進水井中,怎樣安排才能把東西撈出來,或者衣櫥的鎖打不開,或者把釘子的前端彎曲成各種模樣等,這些不但是他喜歡花心思研究的地方,而且還能漂亮地解決問題。其次,他也善於把紙糊在拉門上,自家拉門就不必說了,有時還被親戚請去糊紙拉門。因為他原本就是貧窮的士族,許多事情都得自己設法解決,比方說,自己打木屐帶,自己縫脫底的竹皮草屐,不光是自己的,也修理母親的、兄姊的東西。此外,從購買榻榻米針,換榻榻米的表面,或者剖開竹子做成細條,用來修理桶箍,到修繕損壞的門、漏水的屋頂等,都是理所當然的工作。甚至他逐漸開始自己真正的副業,不但製造木屐,也做與刀劍相關的工藝。雖然不知道如何研磨刀身,但會塗劍鞘、纏刀柄,還有其他金屬器具的細活。這些事情,據說都是他向鄰居那些兼做副業的士族學來的。

由此看來,不論是江戶,或者地方上的武士,有許多人都從事副業以增加收入。後來,有些武士的副業竟然做出了名聲,例如住在青山(東京都港區北青山、南青山),屬於鐵砲百人組的御家人所造的「青山傘」,以及大久保百人町(新宿區百人町)的鐵砲百人組栽培的杜鵑花⋯⋯等,都很有名。

武士的三餐

現代人基本上一日吃三餐,但往往會因為習慣、忙碌、控制體⋯⋯等五花八門的理由,而增加或減少進食次數。在江戶的武士和庶民,一日三食的習慣要到明曆三年(一六五七)江戶大火之後才固定下來。根據記錄,這次大火災約燒死十萬六千人,等於損失了江戶一成的人口。為了重建江戶地區遭大火所燒毀的六成建築物,眾多勞動者紛紛從諸藩來到江戶工作,由於他們有吃午飯的習慣,所以這個習慣也在江戶廣泛流傳開來。既然吃午餐,在江戶城內工作的武士也就必須帶著便當上班去,否則無處可吃,畢竟那個時候不像現在,到處林立著餐館、小吃店、速食店。

有一位元祿時代尾張名古屋藩的下級武士,叫做朝日文左衛門重章,年俸百石,他寫了一本日記《鸚鵡籠中記》,其中記載了當他擔任三人一組的城門守衛人員時,輪流準備午餐便當時的菜色,計有蘿蔔的莖葉、乾的滷味、豆腐、褐色海帶、牛篣、蒟蒻、山芋、兩尾鹽烤鯔魚、蜆肉拌涼菜等,以及酒。

從這些菜色看來,內容還算不錯。然而上班喝酒應該是不准許的。他的一位同事,就因為在勤務中喝得酩酊大醉,摔倒在地,由於摔破了腰刀的刀鞘,所以叫人從家裡送枝新的來,不巧卻被發現。上司訓斥他說:「在辦公室行動禮儀都必須表現良好,酒、零食等不准帶來!」其實,重章本人也是非常愛喝酒的人,經常喝得「氣色不快」,有時還喝到吐。畢竟在元祿的太平之世,武士早已生出怠惰之心,耽於遊談,而變得軟弱了。

當氣色不快時,怎麼辦?可以藉化妝來補救。江戶時代,一般武士也化妝。在由肥前佐賀藩(佐賀市)的山本常朝於享保元年(一七一六)整理而成的《葉隱》一書裡,談到武士化妝的事情。武士經常將化妝用的腮紅放在懷裡,萬一酒醒時或者起床後,發覺臉色不好,就取出腮紅塗抹一番。這顯然是因為臉色蒼白會造成他人不良的印象,所以才有必要化妝吧。

順便一提,便當的正確寫法應該是「弁當」。弁當原來指得是容器,用來放置外出時所攜帶的食物,不過到了江戶後期,在意義上起了變化,把所攜帶的食物稱為弁當,而裝食物的容器則變成「弁當盒」。由於台灣在一八九五年訂立馬關條約以後,才成為日本的國土,所以當時傳入的,乃是弁當的後期叫法,如今早已變成國、台語的語彙之一了。

有一種叫做「日之丸弁當」的東西,就是整個弁當裡裝滿白飯,中間放一粒紅色鹹梅乾,也就是說,百分之九十九的米,加上一粒梅子而已的食物。那個樣子就如同日本國旗一般,白白的一片,中間一點紅。據說,雖然大量的白米和小小一粒鹹梅乾一齊進入胃裡面,不過這粒梅乾卻可以中和掉百分之九十九的米所產生的酸,同時幫助身體盡可能地吸收米飯所產生的全部熱量。