我從事遺物整理兼特殊清掃的工作,是始於二十二歲,來到今年,正好已滿五年。

我還清楚記得第一次踏入孤獨死的現場時,那種不可思議的感覺。那間突然失去主人的屋子,宛如時間靜止了般,過去以來的生活、人生,完全被停止在那裡。

孤獨死,在現今的日本,正持續增加中。

日本的孤獨死

所謂的孤獨死,就是在無人看顧的狀態下死於自宅,從死亡後到被人發現已經過數日的狀態。據說,在日本,每年約有三萬人孤獨死。這十年來,孤獨死成為電視或雜誌經常取材報導的社會問題,也是每個人耳熟能詳的詞彙。不過,我以為孤獨死並不是糟糕的事。畢竟誰也無法阻止死亡,況且許多人也期望在待慣了的家中往生(此時說成「自宅死」或「自然死」,或許更為貼切),而不是在醫院或養老中心等處。所以孤獨死本身並無不是,問題在於距離被發現的時間長短。

我被委託的案件,一年下來大概有三百七十件以上,其中六成是遺物整理,近四成是孤獨死的特殊清掃。尤其在夏季,往往是因異樣的惡臭傳開之後才被發現,因此孤獨死的委託案件必然也就隨之增多了。

就我個人目前經手的孤獨死現場來看,從死亡後到被發現,時間最長的是兩年。換言之,兩年的期間,無人察覺,只有死者獨自等著被發現。縱使兩代同住於一個屋簷下,但有些案例被發現時甚至已經是一週以後。或許聽來匪夷所思,卻是實際的現實。由此不難理解,當事人與家人、朋友或鄰居已經沒有交流對話了。因為,孤獨死就是與周遭的溝通不足所引發的問題。

然而為什麼只有在日本,孤獨死才多到足以形成社會問題的程度呢?由於國外很少有所謂的孤獨死,因此在對日本的狀況感到震驚之餘,國外媒體也屢屢報導。在日本,隨著核心家庭化,高齡者為了不成為子女的負擔,希望獨自住在自己已習慣了的舊家;還有看護設施所費不貲或設施不足,因而難以利用等問題。儘管如此,最重要的是,大多數人從未意識到自己可能成為事件的當事者。許多委託人都提過,他們萬萬沒想到,自己的親友竟死於孤獨死。

我製作模型屋的理由

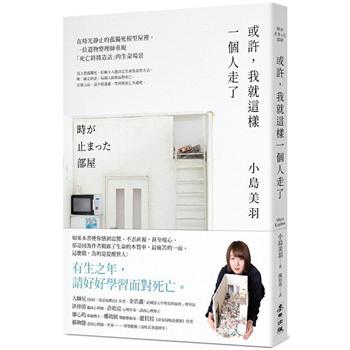

最初,我製作孤獨死的模型屋是開始於二○一六年。當時是為了一年一次在東京國際展示場舉辦的喪葬業展示會「國際殯葬產業博覽會」而做的。

過去以來,大多都是搭配工作現場的照片,向參觀者說明我們的工作,以及孤獨死的議題。然而選擇照片時,我們仍得考量到不暴露現實的部分,因為如果使用實際的孤獨死現場照片,不但會帶給觀者衝擊,再者,也會擔心這樣的行為是否枉顧死者的隱私,又或者怕勾起家屬悲傷的記憶。

然而在另一方面,我擔心媒體沒有報導到現實情況。日本媒體在報導孤獨死現場時總以馬賽克處理,隱去了最核心的部分。如此一來,絲毫無法引發人們思考自身也可能陷入孤獨死的危機感。其實,任何人都可能死於孤獨死,即使年齡尚輕的人也不例外。我二十二歲時所清理的孤獨死現場,死者也同樣是二十二歲的年輕男子,他被發現時,已是死後的三個月。

希望大家瞭解現實狀況,卻又無法如實以告,或沒有人願意如實以告。

到底該如何是好呢?

那時,我想到了「模型屋」。儘管我從來沒有做過模型屋,但既然是模型,就不至於過分寫實,也讓人更願意耐心觀看,不是嗎?況且,還能綜合現場的特徵在一個模型上。對於我的提議,社長僅僅是一笑置之,但我那種「凡事先做了再說」的個性,逼得自己不僅當場宣告將在博覽會展示,也自掏腰包買了道具與材料,利用工作之餘的時間,開始反覆試驗製作。社長見狀,雖然對我半是嘲弄,卻還是默默守護著我。

最後,我總算完成了模型屋第一號作品,稱不上精巧,但在國際殯葬產業博覽會展示時大受好評,吸引了眾人的目光。翌年,我又再製作展示更寫實的模型屋,參觀者在推特或SNS廣為分享,於是引來了電視或雜誌的關注報導。

截至目前,我製作的模型屋共有九件,本書介紹了其中的八件。每件作品都濃縮了我日日目睹孤獨死現場的房間特徵,再予以忠實呈現。因此,它們並不是某個特定的現場,即使是書中介紹與提及的案例,為了避免讓人聯想到某位特定的案主,我也更動了部分的細節。此外,基於這些是孤獨死現場的模型屋,本書的部分篇幅包含了再現血液或體液的模型屋照片,恐怕會給人不舒服的感覺,未成年者、敏感不安者在閱讀之際,也請留意。

本書的目的,並不在於討論防範孤獨死所提出的具體方案,而是希望至少讓每個人都能夠理解孤獨死的現實狀況,進而思考這可能發生在任何人身上。同時,閱讀本書的你,如果心頭浮現了那個人─獨居的父母親、變得疏遠的親戚友人、鄰居的老人家們─拜託請務必向他們打聲招呼,或找機會拜訪他們。若是等到他們走了,一切就都太遲了。

經常有人問我,會繼續製作這樣的模型屋嗎?我想,如果我要傳達的事情已經不復存在,或是縱使不製作模型屋,這世間的每個人也都可以接納孤獨死或自己必將死亡的事實,我應該就不會再做了。

不過,我現在仍持續製作著。

我會持續製作下去,直到每個人都能體認到那並非他人之事,而是真實的現實為止。