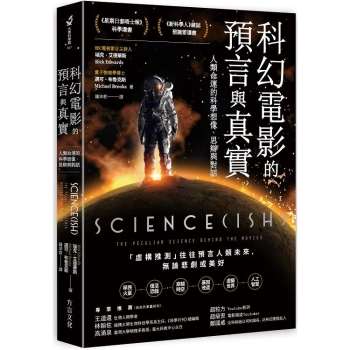

◆ 前言 電影背後的科學

虛構的作品可以傳達很多尖銳的事實。記得伊索嗎?那個講故事的希臘老傢伙?他的寓言在好幾千年前就廣受好評,像是提亞納的阿波羅尼奧斯就說:「伊索利用大家都知道並非真實的故事,說出真相。」

伊索的暢銷作品包括〈狼來了〉、〈狐狸與葡萄〉、〈獅子與老鼠〉等等,這些故事都有某種教訓,讓我們反思自己的行為;但我們不會特別留意到這一點,因為故事夠有趣,我們讀起來覺得開心。換句話說,伊索知道如何一面娛樂讀者,一面使讀者成為更聰明、更好的人。

科學搬上大銀幕時也是一樣的情況。現代的電影工作者都相當熱愛科學,他們不一定會照本宣科,但是他們都肯定科學對人類的價值。這類電影永遠不會有消失的一天,它們呈現出:科學是我們存在的核心、我們所作所為的根本、我們未來的方向,還告訴我們科學可能帶來的後果——好壞皆有。這些電影也許是有憑有據的推測,且往往非常有憑有據。

更重要的是,電影啟發我們提出一些意義深遠的問題:我們是否需要一個單位負責使小行星轉向?我們有沒有可能面臨全球性的傳染病大流行?我們是否能分析人的思想模式,或是人們在網路上分享的資料,藉此預防犯罪?應不應該養小精靈當寵物?

你大概認得出來上述是哪些電影的情節。但是,必須知道的一點是:好萊塢並不是憑空捏造劇情的。*這些故事都是根據現實中科學家的研究而發展出來的。

美國劇作家威廉.高德曼說過一句很有名的話:「好萊塢的人都沒腦袋。」但他錯了。很多好萊塢導演、製作人、劇作家都很關注科學。他們是聰明、有創意的一群人,他們看到科學領域的發展,然後把這些成果放到鎂光燈下。因此,討論電影背後的那些科學,其實是開啟重要對話的好方法。

在本書中,你將看到各式各樣尚未找到解答的謎題:基因改造、移民到其他星球的好處、半人半獸的創造、環繞在人工智慧周圍的希望與恐懼、去滅絕的倫理學……,有很多值得思考的題材。

此外,本書也有一些雖然討論得沸沸揚揚,但應該不會影響人類未來的東西。請準備好面對各種似非而是的論點:時光旅行的可能性、難以理解的黑洞特質,以及我們是不是真的住在像《駭客任務》那樣的虛擬世界裡。我們喜歡在我們的免費串流電臺播客中鑽研這些問題,現在我們希望透過本書,你也一樣能在探索這些現代寓言的過程中找到樂趣。伊索是不錯啦,但我們覺得好萊塢更厲害一些。

*[1]小精靈的部分除外。

◆ 《侏羅紀公園》——恐龍真的長得像那樣嗎?

現在的恐龍不是過去那個樣子了。過去數十年裡,古生物學家已經在中國挖到一大批化石,揭露許多恐龍的生理特徵,使我們必須拋棄曼特爾創造的那種無聊、醜陋的爬蟲類刻板印象。恐龍一點也不無趣。事實上,牠們可能非常引人注目。

而關於恐龍最驚人的發現也許是:其實有很多種恐龍都非常像鳥類。但是,這樣的相似性並不在於飛行能力,而是在於牠們身上都覆蓋著羽毛。

恐龍有羽毛的證據,來自於羽毛印痕化石以及羽根節的發現,後者是在骨頭上幫助固定大型羽毛韌帶的小突起處。過去數十年裡,從中國湖泊沉積層中挖掘出來的數百件恐龍化石——其中包括迅猛龍等各種草食恐龍——都有這些特徵。但是我們還有直接證據。比方說,有人在緬甸琥珀市場發現一塊梅子大小的固體樹脂,內含一根非常完整的恐龍尾巴,骨頭和軟組織都在——羽毛也在。還有其他琥珀內含有恐龍羽毛及鳥類羽毛的例子,這些羽毛可能是被風吹進了固化中的樹脂,於是被保留在裡面,牢牢地固定了數百萬年。

所有恐龍都有羽毛嗎?這是一個很難回答的問題。

2014年,研究人員宣布他們發現了小型草食恐龍的殘骸化石,身上同時有鱗片和羽毛。這促使瑞典、加拿大、英國的科學家建立巨大的演化圖表,想明確指出羽毛是在何時、何地成為常見特徵。結果他們發現證據太有限,無法得到明確的結論。他們在論文中表示:「目前資料顯示,羽毛及其絲狀同源物可能是獸腳類的共衍徵,但無法支持原始羽毛是恐龍目動物的祖徵的假設。」

嗯,真是清楚的說明啊。現在你知道為什麼聚餐時沒人想坐在科學家旁邊了吧。總而言之,答案其實就是:不是所有的恐龍都有羽毛。

大概吧。雖然無法確定此事讓人覺得沮喪,但是要記得,我們現在是要找出某種生存在數億年前的生物的顯著特徵。老實說,能有如今的成就已經很了不起了。更厲害的是,我們現在已經知道某些恐龍當時的顏色了。此刻你一定在想:等一下,我們是從化石紀錄的發現來找到證據的。化石是過去有生物物質存在的位置,被泥巴填塞起來,變成紮實的石頭之後形成的東西。我們怎麼可能知道原本的生物物質是什麼顏色?這是一個好問題,也是個聰明的問題,但是不如想出答案的科學家那麼聰明。

動物界大部分的顏色來自形狀特殊的黑素體,這種細胞會製造生物色素黑色素。細長狀的黑素體(稱為「真黑色素小體」,記不起來也沒關係,我們沒有要考試)通常會製造出灰色和黑色,至於球狀的嗜黑色素體則製造橘褐色的色素。這是恐龍身上最常見的兩種黑素體,所以可能也是最早演化出的黑素體。

比較來自恐龍骨骼的黑素體化石與來自班胸草雀羽毛的黑素體,會發現兩者幾乎一模一樣。這代表,透過建立恐龍化石中黑素體的分布與形狀的圖譜,就能告訴我們這種生物真實的外觀。

上述技術堪稱奇觀的應用之一,就是重現在中國遼寧省發現的一億兩千五百萬年前的中華龍鳥化石原樣。中華龍鳥是霸王龍的親戚,屬於不會飛行的肉食原型鳥類,身長約一公尺多。結果顯示,牠是驕傲地披著橘白條紋的恐龍。

我們判斷的根據是,從牠的頭部往下到背部和尾部,都有帶狀的嗜黑色素體化石,和完全沒有黑素體的帶狀範圍交錯出現,代表牠的羽毛顏色應該是橘褐色與白色條紋交錯。這種偵探工作還滿有意思的,而且現在已經很常進行了。舉例來說,同時期的孔子鳥化石顯示,牠大致上是黑色的,但尾巴和翅膀的羽毛是橘色。發現侏羅紀晚期的赫氏近鳥龍化石的研究人員也挖出很多黑素體資訊,足以描述出相當驚人的細節。赫氏近鳥龍有灰色和深色的身體,臉上有紅褐色斑點,長肢上的白色羽毛有「黑色亮片」,以及鐵鏽色的冠。

◆ 《星際效應》——黑洞是真的嗎?

最早認真看待黑洞的,是印度數學家薩布拉瑪亞.錢卓斯卡,我們就叫他錢卓吧。他在計算恆星在生命末期會發生什麼事的時候注意到,如果恆星的重量夠重,那麼它們將會因為自身的重量而塌陷。為了了解原因(以及黑洞到底是什麼),我們必須先學一點愛因斯坦的廣義相對論。別擔心,沒有那麼難。愛因斯坦的理論,是伊薩克.牛頓爵士的重力理論升級版。牛頓的理論描述一個物體如何在另一個物體的質量影響下移動,而因為行星會受到彼此質量的拉力所牽引,所以他能用這個理論計算行星的軌道。

愛因斯坦則進一步描述這些物體為什麼會這樣移動,他的理論起點是,「空間與時間並非是為我們存在的、固定不變的平坦運動場」;相反的,空間與時間會受到質量與能量的扭曲,就像你的質量以及跳上跳下的能量會扭曲腳下的彈跳床一樣。這樣的扭曲,會在任何巨大或富含能量的物體周圍的空間與時間裡(一般合稱為「時空」)造成彎曲。換句話說,一個剛好打算要以直線前進的東西,在通過這個彎曲的空間時,會沿著曲線前進。因此,本來在作用時看起來是把某個東西拉向另一個東西的重力,事實上會使你偏離原本的路線,因為你通過的宇宙路徑已經彎曲了。

讓我們回到錢卓的想法。恆星只是一顆燃燒氣體的球,在燃燒時會製造向外的壓力,並與自己的重力相抗衡,以維持充飽氣的狀態。但是一旦燃料用盡,就只剩下火球裡創造出來的原子和分子了。這些原子和分子的質量,創造出對其他原子和分子的重力拉力,使瀕死的恆星開始萎縮。隨著恆星愈來愈小,重力的吸引力變得更強,恆星就變得更小、密度更高——以此類推。如果恆星一開始就夠大,那麼最後的結果是:恆星濃縮後的質量會使它的密度達到無限大。這就是問題了,因為它打破了物理法則。愛因斯坦的廣義相對論認為,一個密度無限大的物體的重力場,會使空間與時間的扭曲程度極大,最後不再存在,所以空間與時間在黑洞周邊的曲率會變得無限大,形成極尖銳(角度極小)的彎曲,創造出在「時空」——也就是宇宙的構造本身——裡的一個洞。

當時最傑出的天文學家亞瑟.艾丁頓爵士表示,錢卓的研究是「星際間一大笑話」。這是因為愛因斯坦提出的宇宙,以及宇宙彎曲的空間,在當時還算是很新的概念,經過了幾次實驗性的測試後才漸漸普及,為世人所接受。但是錢卓可以說是在愛因斯坦的宇宙裡挑漏洞。因此,有很長一段時間,大家都說黑洞只是理論而已。你知道,就像有些人對演化的看法一樣……如果你想確定黑洞不只是理論而已,你就必須找到一個。但是這很難。為什麼?黑洞的重力場很強,所以如果你太靠近,你就無法逃離它們的拉力。這不只是因為你不夠強壯,而是因為過了某一個點之後,什麼東西都逃不出來,連光也不例外。這個分界點由奇異點周圍的球體表面積所決定,稱為「事件視界」。事件視界標示了從奇異點到連光——宇宙中最快的東西——都無法脫離黑洞拉力的距離。

如果沒有光(或是任何其他放射線)能離開,那麼就定義而言,這個東西是不可能被看見的。所以,理論上來說,你其實看不到黑洞。但是在這一章裡我們會頻繁地發現,理論和實際有很大的差別。實際上,我們看得到黑洞,因為我們能看到所有正要掉進黑洞裡的光。

或者這只是我們自以為。這些其實不是關於黑洞存在的斬釘截鐵、決定性的證據。那些——例如在銀河系中央——打轉、往下俯衝的光有可能是別的東西造成的,不過黑洞是最簡單的解釋。尤其是當這些光和似乎是黑洞造成的其他現象綁在一起時,就更有說服力了。

其中最新、也是最有說服力的現象,就是重力波的觀察。在愛因斯坦提出廣義相對論以及其不穩定的時空之後沒多久,他便預測:造成巨變的宇宙事件,應該會使空間出現如小石子落入池塘裡那般的漣漪。

這是個很不錯的想法,也好像挺合理的,但真的,真的很難測試。理論上來說,你可以搖搖你的拳頭,它移動的質量將會在整個空間與時間裡創造出擺動,但如果想偵測到這樣的擺動——祝你好運。重力是弱得可笑的力,拳頭運動這種小小的移動,幾乎不可能撼動宇宙。可是在說明過我們實際偵測到的重力波時,一切就會很清楚了。

我們最早是在2015年9月偵測到重力波,當時的成因是兩個超級黑洞相撞。那次撞擊發生在十億年前。對,十億。為了偵測到這場老早就結束的災難性宇宙相撞事件,我們必須要能偵測到這道對空間造成質子直徑千分之一的距離影響的漣漪,大約是一公尺的十億分之一的十億分之一:不管用哪一把尺量,都是強人所難。但是雷射干涉儀重力波天文台(LIGO)可不是一般的尺。

歷經數十年打造的LIGO,在這場劇烈的推力形成微小的撞擊時就發揮了作用。我們曾經對黑洞相撞可能造成的各種空間擺動做出預測,而LIGO看到的擺動,完全符合預測。所以,沒有,我們沒有真的看見黑洞。但是多虧了LIGO,我們現在打死都能確定它們真的存在。

虛構的作品可以傳達很多尖銳的事實。記得伊索嗎?那個講故事的希臘老傢伙?他的寓言在好幾千年前就廣受好評,像是提亞納的阿波羅尼奧斯就說:「伊索利用大家都知道並非真實的故事,說出真相。」

伊索的暢銷作品包括〈狼來了〉、〈狐狸與葡萄〉、〈獅子與老鼠〉等等,這些故事都有某種教訓,讓我們反思自己的行為;但我們不會特別留意到這一點,因為故事夠有趣,我們讀起來覺得開心。換句話說,伊索知道如何一面娛樂讀者,一面使讀者成為更聰明、更好的人。

科學搬上大銀幕時也是一樣的情況。現代的電影工作者都相當熱愛科學,他們不一定會照本宣科,但是他們都肯定科學對人類的價值。這類電影永遠不會有消失的一天,它們呈現出:科學是我們存在的核心、我們所作所為的根本、我們未來的方向,還告訴我們科學可能帶來的後果——好壞皆有。這些電影也許是有憑有據的推測,且往往非常有憑有據。

更重要的是,電影啟發我們提出一些意義深遠的問題:我們是否需要一個單位負責使小行星轉向?我們有沒有可能面臨全球性的傳染病大流行?我們是否能分析人的思想模式,或是人們在網路上分享的資料,藉此預防犯罪?應不應該養小精靈當寵物?

你大概認得出來上述是哪些電影的情節。但是,必須知道的一點是:好萊塢並不是憑空捏造劇情的。*這些故事都是根據現實中科學家的研究而發展出來的。

美國劇作家威廉.高德曼說過一句很有名的話:「好萊塢的人都沒腦袋。」但他錯了。很多好萊塢導演、製作人、劇作家都很關注科學。他們是聰明、有創意的一群人,他們看到科學領域的發展,然後把這些成果放到鎂光燈下。因此,討論電影背後的那些科學,其實是開啟重要對話的好方法。

在本書中,你將看到各式各樣尚未找到解答的謎題:基因改造、移民到其他星球的好處、半人半獸的創造、環繞在人工智慧周圍的希望與恐懼、去滅絕的倫理學……,有很多值得思考的題材。

此外,本書也有一些雖然討論得沸沸揚揚,但應該不會影響人類未來的東西。請準備好面對各種似非而是的論點:時光旅行的可能性、難以理解的黑洞特質,以及我們是不是真的住在像《駭客任務》那樣的虛擬世界裡。我們喜歡在我們的免費串流電臺播客中鑽研這些問題,現在我們希望透過本書,你也一樣能在探索這些現代寓言的過程中找到樂趣。伊索是不錯啦,但我們覺得好萊塢更厲害一些。

*[1]小精靈的部分除外。

◆ 《侏羅紀公園》——恐龍真的長得像那樣嗎?

現在的恐龍不是過去那個樣子了。過去數十年裡,古生物學家已經在中國挖到一大批化石,揭露許多恐龍的生理特徵,使我們必須拋棄曼特爾創造的那種無聊、醜陋的爬蟲類刻板印象。恐龍一點也不無趣。事實上,牠們可能非常引人注目。

而關於恐龍最驚人的發現也許是:其實有很多種恐龍都非常像鳥類。但是,這樣的相似性並不在於飛行能力,而是在於牠們身上都覆蓋著羽毛。

恐龍有羽毛的證據,來自於羽毛印痕化石以及羽根節的發現,後者是在骨頭上幫助固定大型羽毛韌帶的小突起處。過去數十年裡,從中國湖泊沉積層中挖掘出來的數百件恐龍化石——其中包括迅猛龍等各種草食恐龍——都有這些特徵。但是我們還有直接證據。比方說,有人在緬甸琥珀市場發現一塊梅子大小的固體樹脂,內含一根非常完整的恐龍尾巴,骨頭和軟組織都在——羽毛也在。還有其他琥珀內含有恐龍羽毛及鳥類羽毛的例子,這些羽毛可能是被風吹進了固化中的樹脂,於是被保留在裡面,牢牢地固定了數百萬年。

所有恐龍都有羽毛嗎?這是一個很難回答的問題。

2014年,研究人員宣布他們發現了小型草食恐龍的殘骸化石,身上同時有鱗片和羽毛。這促使瑞典、加拿大、英國的科學家建立巨大的演化圖表,想明確指出羽毛是在何時、何地成為常見特徵。結果他們發現證據太有限,無法得到明確的結論。他們在論文中表示:「目前資料顯示,羽毛及其絲狀同源物可能是獸腳類的共衍徵,但無法支持原始羽毛是恐龍目動物的祖徵的假設。」

嗯,真是清楚的說明啊。現在你知道為什麼聚餐時沒人想坐在科學家旁邊了吧。總而言之,答案其實就是:不是所有的恐龍都有羽毛。

大概吧。雖然無法確定此事讓人覺得沮喪,但是要記得,我們現在是要找出某種生存在數億年前的生物的顯著特徵。老實說,能有如今的成就已經很了不起了。更厲害的是,我們現在已經知道某些恐龍當時的顏色了。此刻你一定在想:等一下,我們是從化石紀錄的發現來找到證據的。化石是過去有生物物質存在的位置,被泥巴填塞起來,變成紮實的石頭之後形成的東西。我們怎麼可能知道原本的生物物質是什麼顏色?這是一個好問題,也是個聰明的問題,但是不如想出答案的科學家那麼聰明。

動物界大部分的顏色來自形狀特殊的黑素體,這種細胞會製造生物色素黑色素。細長狀的黑素體(稱為「真黑色素小體」,記不起來也沒關係,我們沒有要考試)通常會製造出灰色和黑色,至於球狀的嗜黑色素體則製造橘褐色的色素。這是恐龍身上最常見的兩種黑素體,所以可能也是最早演化出的黑素體。

比較來自恐龍骨骼的黑素體化石與來自班胸草雀羽毛的黑素體,會發現兩者幾乎一模一樣。這代表,透過建立恐龍化石中黑素體的分布與形狀的圖譜,就能告訴我們這種生物真實的外觀。

上述技術堪稱奇觀的應用之一,就是重現在中國遼寧省發現的一億兩千五百萬年前的中華龍鳥化石原樣。中華龍鳥是霸王龍的親戚,屬於不會飛行的肉食原型鳥類,身長約一公尺多。結果顯示,牠是驕傲地披著橘白條紋的恐龍。

我們判斷的根據是,從牠的頭部往下到背部和尾部,都有帶狀的嗜黑色素體化石,和完全沒有黑素體的帶狀範圍交錯出現,代表牠的羽毛顏色應該是橘褐色與白色條紋交錯。這種偵探工作還滿有意思的,而且現在已經很常進行了。舉例來說,同時期的孔子鳥化石顯示,牠大致上是黑色的,但尾巴和翅膀的羽毛是橘色。發現侏羅紀晚期的赫氏近鳥龍化石的研究人員也挖出很多黑素體資訊,足以描述出相當驚人的細節。赫氏近鳥龍有灰色和深色的身體,臉上有紅褐色斑點,長肢上的白色羽毛有「黑色亮片」,以及鐵鏽色的冠。

◆ 《星際效應》——黑洞是真的嗎?

最早認真看待黑洞的,是印度數學家薩布拉瑪亞.錢卓斯卡,我們就叫他錢卓吧。他在計算恆星在生命末期會發生什麼事的時候注意到,如果恆星的重量夠重,那麼它們將會因為自身的重量而塌陷。為了了解原因(以及黑洞到底是什麼),我們必須先學一點愛因斯坦的廣義相對論。別擔心,沒有那麼難。愛因斯坦的理論,是伊薩克.牛頓爵士的重力理論升級版。牛頓的理論描述一個物體如何在另一個物體的質量影響下移動,而因為行星會受到彼此質量的拉力所牽引,所以他能用這個理論計算行星的軌道。

愛因斯坦則進一步描述這些物體為什麼會這樣移動,他的理論起點是,「空間與時間並非是為我們存在的、固定不變的平坦運動場」;相反的,空間與時間會受到質量與能量的扭曲,就像你的質量以及跳上跳下的能量會扭曲腳下的彈跳床一樣。這樣的扭曲,會在任何巨大或富含能量的物體周圍的空間與時間裡(一般合稱為「時空」)造成彎曲。換句話說,一個剛好打算要以直線前進的東西,在通過這個彎曲的空間時,會沿著曲線前進。因此,本來在作用時看起來是把某個東西拉向另一個東西的重力,事實上會使你偏離原本的路線,因為你通過的宇宙路徑已經彎曲了。

讓我們回到錢卓的想法。恆星只是一顆燃燒氣體的球,在燃燒時會製造向外的壓力,並與自己的重力相抗衡,以維持充飽氣的狀態。但是一旦燃料用盡,就只剩下火球裡創造出來的原子和分子了。這些原子和分子的質量,創造出對其他原子和分子的重力拉力,使瀕死的恆星開始萎縮。隨著恆星愈來愈小,重力的吸引力變得更強,恆星就變得更小、密度更高——以此類推。如果恆星一開始就夠大,那麼最後的結果是:恆星濃縮後的質量會使它的密度達到無限大。這就是問題了,因為它打破了物理法則。愛因斯坦的廣義相對論認為,一個密度無限大的物體的重力場,會使空間與時間的扭曲程度極大,最後不再存在,所以空間與時間在黑洞周邊的曲率會變得無限大,形成極尖銳(角度極小)的彎曲,創造出在「時空」——也就是宇宙的構造本身——裡的一個洞。

當時最傑出的天文學家亞瑟.艾丁頓爵士表示,錢卓的研究是「星際間一大笑話」。這是因為愛因斯坦提出的宇宙,以及宇宙彎曲的空間,在當時還算是很新的概念,經過了幾次實驗性的測試後才漸漸普及,為世人所接受。但是錢卓可以說是在愛因斯坦的宇宙裡挑漏洞。因此,有很長一段時間,大家都說黑洞只是理論而已。你知道,就像有些人對演化的看法一樣……如果你想確定黑洞不只是理論而已,你就必須找到一個。但是這很難。為什麼?黑洞的重力場很強,所以如果你太靠近,你就無法逃離它們的拉力。這不只是因為你不夠強壯,而是因為過了某一個點之後,什麼東西都逃不出來,連光也不例外。這個分界點由奇異點周圍的球體表面積所決定,稱為「事件視界」。事件視界標示了從奇異點到連光——宇宙中最快的東西——都無法脫離黑洞拉力的距離。

如果沒有光(或是任何其他放射線)能離開,那麼就定義而言,這個東西是不可能被看見的。所以,理論上來說,你其實看不到黑洞。但是在這一章裡我們會頻繁地發現,理論和實際有很大的差別。實際上,我們看得到黑洞,因為我們能看到所有正要掉進黑洞裡的光。

或者這只是我們自以為。這些其實不是關於黑洞存在的斬釘截鐵、決定性的證據。那些——例如在銀河系中央——打轉、往下俯衝的光有可能是別的東西造成的,不過黑洞是最簡單的解釋。尤其是當這些光和似乎是黑洞造成的其他現象綁在一起時,就更有說服力了。

其中最新、也是最有說服力的現象,就是重力波的觀察。在愛因斯坦提出廣義相對論以及其不穩定的時空之後沒多久,他便預測:造成巨變的宇宙事件,應該會使空間出現如小石子落入池塘裡那般的漣漪。

這是個很不錯的想法,也好像挺合理的,但真的,真的很難測試。理論上來說,你可以搖搖你的拳頭,它移動的質量將會在整個空間與時間裡創造出擺動,但如果想偵測到這樣的擺動——祝你好運。重力是弱得可笑的力,拳頭運動這種小小的移動,幾乎不可能撼動宇宙。可是在說明過我們實際偵測到的重力波時,一切就會很清楚了。

我們最早是在2015年9月偵測到重力波,當時的成因是兩個超級黑洞相撞。那次撞擊發生在十億年前。對,十億。為了偵測到這場老早就結束的災難性宇宙相撞事件,我們必須要能偵測到這道對空間造成質子直徑千分之一的距離影響的漣漪,大約是一公尺的十億分之一的十億分之一:不管用哪一把尺量,都是強人所難。但是雷射干涉儀重力波天文台(LIGO)可不是一般的尺。

歷經數十年打造的LIGO,在這場劇烈的推力形成微小的撞擊時就發揮了作用。我們曾經對黑洞相撞可能造成的各種空間擺動做出預測,而LIGO看到的擺動,完全符合預測。所以,沒有,我們沒有真的看見黑洞。但是多虧了LIGO,我們現在打死都能確定它們真的存在。