序章

讓植物睡著

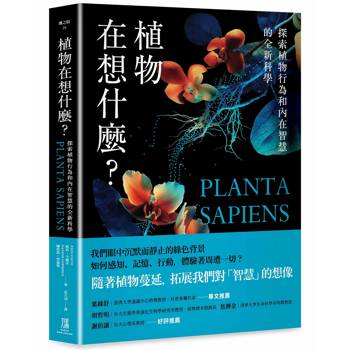

你不是每天都有機會在一大群觀眾面前表演科學把戲、還能把他們嚇一大跳的。2019年8月9日,在模里西斯的一間講堂裡,我用一隻玻璃鐘罩、一塊棉墊和一點麻醉劑震驚了全場。我選用的麻醉劑是獸醫對馬、貓和狗使用,讓牠們暫時陷入安全的昏迷狀態的那種藥物。觀眾裡的許多人大概都曾帶自己的寵物看過獸醫,也見過自己的寵物輕柔地入睡,但他們還從來沒有見過這樣一次展示。

要展示一樣奇特且看似絕無可能的事物,這是最完美的環境。模里西斯是位於印度洋上的其中一座海島,由於長年孤立,島上一度充滿了各種美妙又奇特的植物和動物。這些島嶼和非洲大陸以及馬達加斯加島離得夠近,各式物種可以渡海而來;又和這兩塊陸地相距夠遠,能夠讓這些生物在落腳之後,獨自展開一次次奇特的演化冒險。這些冒險的產物包括漫步的巨龜、花色如血的鐘形胭脂花灌木、會挖洞的蟒蛇、一束束的百合花,當然還有神祕的渡渡鳥。但自16世紀末歐洲人來到這個曾經的無人島至今,許多物種不是滅絕就是瀕危。我這次來到這裡,有幾個目的:其一是我受邀在邦巴斯德研究所(Institut Bon Pasteur) 組織的一次特別會議上發表演講;其二是我想尋找十八種只在模里西斯生長的野外藤本植物,然後帶到西班牙的莫夕亞(Murcia),用於我在最小智慧實驗室(Minimal Intelligence Laboratory,簡稱MINT實驗室)的研究。這些藤本植物沒有像那些家養物種一樣經過人工干預,是模里西斯過去十分廣袤的原始森林中僅存的幾小片區域上的野生居民。 在我看來它們具有讓人無法抗拒的潛力,值得我跨越半個地球去尋找。

我的演講時間定在晚上,於是白天我就和塞瓦斯蒂安(Jean-Claude Sevathian)一起去尋找藤蔓。塞瓦斯蒂安是看護島上珍稀植物的專家,島上甚至有幾個植物亞種以他的名字命名。就算坐在一輛行駛中的吉普車上,他的眼睛也能以最不可思議的精度,在一片茂密的熱帶雨林樹葉間發現藤蔓的蜿蜒身影。我們要找的一些物種只在模里西斯最偏僻、森林最繁茂的保護區裡出現,因此我們要冒險深入那些人類極少探索的地點。當我們在灌叢間疾馳,我總不由得想起年輕的達爾文在少有人知的島嶼上採集植物的樣子,雖然他是直接坐船登島的,不像我們要先乘飛機再換其他載具。而當我們在濃密的綠葉中搜索,我又開始想像達爾文第一次看到超乎他想像的物種時,是怎樣一幅情景。達爾文將植物和動物視作生態環境的組成部分,它們與周圍的生物緊密相連,共同交織成一張緊密的掛毯。在他看來,一種動物或植物,只有被置於這種聯結之中,方能被理解。當一件樣本被抽離到一個無菌的實驗室環境中,就只剩下殘缺的畫面。如果我們在考察生命的時候能向達爾文看齊,哪怕只有一點點,我們的體驗也會變得豐富許多。

這次探索還有第三個目的:我要找到一位合適的病患,來進行我的麻醉劑展演。這個病患要是觀眾熟悉的,要能輕易放進我的鐘罩裡,還要能對麻醉劑起反應。在一座爬滿了圓隆背殼的模里西斯巨龜的公園裡,我找到了幾位完美的受試者。它們表現得相當害羞,一碰就蜷縮起來,我讓它們自己待了一個下午,好讓它們有機會放鬆放鬆。

到晚上,我向觀眾介紹了自己,並向告訴他們我打算對旁邊桌子上的那個生物做的事。看到觀眾夾雜著詫異和疑惑的目光,我暗自露出微笑。我特地讓大家看清臺上的一切:當我輕觸那位病患,它便像在森林中一樣蜷縮了起來。接著我取出一個棉球,將它浸透了劑量經過仔細測算的麻醉劑,把棉球放到受試者身邊,然後用大玻璃鐘罩將兩者一起罩在裡面。我之所以用這只鐘罩不是為了營造華麗的復古感,也不是為了防止受試者逃跑,而是為了讓裡面的空氣充滿麻醉劑。考慮到當下的情境,我不可能像獸醫麻醉一條狗那樣,用氧氣面罩來輸送麻醉氣體。

我知道麻醉劑要過一陣才會生效,之前我已經在實驗室裡多次演練過這個過程,為的就是把時間和劑量都算得剛剛好。當我繼續演講時,可以看到觀眾的眼神不時在我和那只鐘罩之間游移,尋找麻醉劑生效的跡象。將近一個小時之後,我知道見分曉的時候到了。我邀請一位志願者上臺來試著喚醒受試者,並從一片舉起的手中挑選了一位女士。她站起來,舒展高挑修長的身軀,走上台來。我提起玻璃罩,讓她用一根手指輕撫受試者,她顯然料定它會像之前那樣把身子蜷縮起來。但是什麼也沒有發生。她又試了一次,仍沒有動靜。受試者已經完全麻醉了。講堂裡的觀眾先是沉默片刻,接著爆發一陣驚叫和掌聲。

現在看來,為這件事感到驚奇或許顯得相當奇怪。不知道你是否猜出了我當晚的實驗對象到底是什麼。它顯然不是一隻哺乳動物,也不是任何其他門類的動物。實際上,它是一株植物,準確地說是一株含羞草(Mimosa pudica)。這種「敏感植物」最初從美洲引進,如今已經在模里西斯長得到處都是。它之所以為人熟知,就是因為它令人著迷的「含羞」姿態:只要一受觸碰,它的葉子就會立刻收攏到莖稈旁邊。這個行為不僅讓人類覺得有趣,也是防禦植食者的有效手法,能令食草動物很難抓住它的葉子。當然,這種植物不是真會如我們想像的那樣「害羞」,收攏葉片只是演化上的一個聰明招數,能在感應到附近可能有掠食者時,預防自己被吃掉。然而麻醉劑徹底取消了這種反應,讓含羞草在我們的觸碰下紋絲不動,令觀眾大感驚奇。

幾個月後,我又在一個不那麼正式的場合重現了這個把戲。那是在西班牙格拉納達的「一樓」(Planta Baja),一間典型的80年代風格酒吧。我參加了一場有現場音樂演出和談話的活動,活動名稱叫「心理啤酒」(Psychobeers),由格拉納達大學的研究生定期舉辦。在我上臺之前,原聲流行樂團爆炸物(Cosas que hacen BUM)演奏了一首歌曲,歌名很應景,叫〈別著急,一座花園〉(Sin prisa,un jardín)。等他們演唱結束,我走向我的道具;它們已經在舞臺就位,俯瞰著台下的熱鬧氣氛。這一次,我用的是植物界的兇猛食肉者,一株捕蠅草(Dionaea muscipula)。這類植物有著特化的葉片,當毫無戒心的昆蟲從上面走過時,它們就會突然閉合,將昆蟲關在裡面。接著它們會向葉片中間分泌酵素,將昆蟲的身體消化。這類可觸發陷阱的魅力許多人都不陌生——這些葉片陷阱看起來就像一張張含著利齒大笑的嘴。不過觀眾對這株植物動作的反應,遠不及我將植物麻醉時的反應強烈。這次我還用了一支攝影機做現場直播,即便只是來酒吧喝一杯的人,也能清楚地從螢幕上看到發生了什麼。我還在捕蠅草的表面放了電極,用於記錄它敏感的細胞膜上發生的電活動。在演講剛開始時,每當我觸碰葉片,電訊號都會出現一個電壓的波峰,清楚顯示了植物有著活躍的內部活動,就像心電圖顯示出一位病人的心跳一樣。一小時後,我請一位志願者上臺撫摸捕蠅草,結果它紋絲不動。螢幕上也呈現一條直線:之前受到觸碰時的電活動波峰,在麻醉之後完全消失了。

你或許會感到奇怪:麻醉劑究竟如何使這些植物變得變得毫無反應?這個故事我們留到後面一章,等介紹到植物體內無形的電活動,以及植物如何利用一張複雜的網路將資訊快速傳遍全身的時再說。眼下我們先講一個事實:植物的功能可以用麻醉劑剝奪,而同樣的麻醉劑也能讓一隻貓睡著——或者讓你我睡著。吸入麻醉劑後,不光含羞草或捕蠅草會失去它們的奇特能力,所有植物也都會停止當下的行為,無論是轉動葉片、彎曲莖稈還是進行光合作用,就連種子被麻醉了都會暫停發芽。簡單來說,麻醉劑會使植物停止對環境做出它們一貫的反應。

植物和動物的這種相似叫人意外,因為造就動物和植物的世系,早在十五億多年前就分家了。我們分屬不同的界(kingdom),卻仍能被同樣的藥物「放倒」。再補充一點:就連細菌都可以被麻醉——那些生物甚至不和我們在同一個域(domain),域可是生命之樹上最高的分類層級。儘管如此,這些如同我們體內和植物體內細胞的單細胞生物,卻仍能像動物和植物一樣,在麻醉下暫時關閉。即便是在我們的細胞內部釋放能量的結構粒線體,以及在植物體內實施光合作用的葉綠體,也都對麻醉劑很敏感。可以說,只要是有生命的東西都能被麻醉。

或許更準確的說法應該是反過來:那些能麻醉植物的藥物,也能麻醉我們,因為植物其實能自己製造那些化學物質。當我們要讓一隻哺乳動物暫時睡著時,使用的是人工合成的麻醉劑。而植物本身就能合成各種這樣的藥物;這些物質會在受到刺激時釋放,比如當一株植物受傷時,它就會向組織中釋放乙烯之類的麻醉物質。當一條根脫水時,它會釋放三種麻醉劑:乙醇、乙烯和二乙烯醚。我們還不太瞭解植物這樣做的原因,有的物質能協助植物啟動防禦措施,但另一些的作用就不太明確了。或許就像一個人在忙碌一天之後要喝上一杯一樣,它們也能讓植物放鬆下來。其中一些物質的釋放量之大,甚至影響了地球大氣。我們或許也應該考慮一下,受到刺激的植物和藻類釋放的溫室氣體可能會造成什麼影響

人類使用其中一些化學物質已經有很長的歷史了:數千年前,人們就開始咀嚼古柯樹的葉片麻醉自我,到後來古柯鹼被粹取出來成為第一種局部麻醉劑,接著又變成了一種娛樂性毒品。你可以在漱口水裡找到從百里香葉片中粹取的百里酚,從丁香油中粹取的丁香油酚則被用於牙齒的局部麻醉。更不用說植物生產的大量其他物質被我們特意用來改變自己的身心:菸草、乙醇、阿司匹林、飽含咖啡因的茶葉和咖啡豆。我們今天使用的許多藥物都源自植物,不是從植物中直接粹取,就是以植物生產的生物活性成分進行加工。其中包括從南美洲的金雞納樹(Cinchona officinalis)中粹取的抗瘧疾藥物奎寧、從毛地黃(Digitalis purpurea)中粹取出來治療心臟衰竭的毛地黃毒苷(digitoxin)。我們在演化上或許和植物相去甚遠,但仍通過許多生物化學與它們密切關聯。

麻醉劑實驗不僅從演化的角度看令人意外,它們還提供了一張完美的白板,使人能從零開始,以全新的眼光看待植物。既然我們能將植物變成被麻醉的軀體,就像一隻等待手術的寵物,我們就能更深入地瞭解植物在完全發揮功能時是什麼樣子。從外表看,一株被麻醉的植物會「停下」平時忙碌的活動。而當藥效退去,它又會花一點時間擺正葉片,回過神,然後繼續之前的活動。拿捕蠅草來說,在它從麻醉中恢復後,只要用手觸碰它,它仍會蜷縮合攏,只是速度會變得很慢。

接下來,我們可以把植物平時所做的事稱作它的「正常行為」。可是植物平常又有什麼「行為」可言?將這個詞用在植物身上或許顯得奇怪,它違背了我們對植物的一切直覺印象:這些懶惰消極的生物,在土壤中紮下根後,就不再動彈了。《企鵝心理學詞典》中,對「行為」的定義就是一個有用的參考:

泛指行動、活動、反應、動作、過程、操作等的籠統名詞,簡言之就是生物可被測量的一切回應。

我們往往只把植物看作背景裡的葉子,映襯著動物迅速往來的活動。可是,一株含羞草的蜷縮或一株捕蠅草的合攏,在最低限度上,不也算是一種反應、動作和「可被測量的回應」?或許,麻醉劑在一株植物、一隻貓和一個人身上產生的相似效果,也能讓我們停下來重新思考自己的偏見。

現在,是時候回答這個重要問題了:當你奪走含羞草閉合葉片的能力,或讓捕蠅草無法啟動陷阱時,其中究竟發生了什麼?除了使它們無法運動或喪失反應之外,讓一株植物沉睡究竟意味著什麼?從主觀的角度出發,我們知道一隻動物或一個人被麻醉了是什麼意思:那是一種意識被消除的狀態,我們從有意識狀態轉變成無意識狀態(無情的讀者或許會認為這種轉變只屬於人類)。「麻醉」(anaesthesia)的詞源,是希臘語的「anaisthēsía」,意思是「沒有知覺」或「無法感知」。這意味著在你的腦中,細胞的電活動被破壞了,就像被我麻醉的那株捕蠅草:不再對刺激做出反應。從這裡可以引申出一個激動人心,卻也不乏爭議的問題:既然一株植物能像動物一樣在短時間內陷入沉睡,這是不是意味著,它還有某種平常的「清醒」狀態?也許我們應該思考這樣一種可能性:植物並不僅僅是簡單的自動機器,或者不會動的光合作用機器。我們可以想像植物對環境也具有某種個體體驗:它們或許是有意識的。

如果植物真的有意識,那麼它們的內部狀態和外部環境之間就一定存在某種交流。它們想必能從外界收集資訊,再以複雜的方式對其進行處理和運用,而不僅是簡單地被動反應。植物能否做到儲存資訊,並且運用資訊來預測、學習,甚至預先計畫呢?通過一些例證,我們發現植物或許真的能做到這點;但這畢竟是複雜的本領,要弄清楚並不容易。在下面各章,將會探討我們在最新的研究中得出的一些激動人心的線索,它們透露了植物到底在體驗什麼,又在做些什麼。我們將用這些線索拼出一幅大膽的新圖景,其中植物不僅有意識,還深度參與了世界。

讓植物睡著

你不是每天都有機會在一大群觀眾面前表演科學把戲、還能把他們嚇一大跳的。2019年8月9日,在模里西斯的一間講堂裡,我用一隻玻璃鐘罩、一塊棉墊和一點麻醉劑震驚了全場。我選用的麻醉劑是獸醫對馬、貓和狗使用,讓牠們暫時陷入安全的昏迷狀態的那種藥物。觀眾裡的許多人大概都曾帶自己的寵物看過獸醫,也見過自己的寵物輕柔地入睡,但他們還從來沒有見過這樣一次展示。

要展示一樣奇特且看似絕無可能的事物,這是最完美的環境。模里西斯是位於印度洋上的其中一座海島,由於長年孤立,島上一度充滿了各種美妙又奇特的植物和動物。這些島嶼和非洲大陸以及馬達加斯加島離得夠近,各式物種可以渡海而來;又和這兩塊陸地相距夠遠,能夠讓這些生物在落腳之後,獨自展開一次次奇特的演化冒險。這些冒險的產物包括漫步的巨龜、花色如血的鐘形胭脂花灌木、會挖洞的蟒蛇、一束束的百合花,當然還有神祕的渡渡鳥。但自16世紀末歐洲人來到這個曾經的無人島至今,許多物種不是滅絕就是瀕危。我這次來到這裡,有幾個目的:其一是我受邀在邦巴斯德研究所(Institut Bon Pasteur) 組織的一次特別會議上發表演講;其二是我想尋找十八種只在模里西斯生長的野外藤本植物,然後帶到西班牙的莫夕亞(Murcia),用於我在最小智慧實驗室(Minimal Intelligence Laboratory,簡稱MINT實驗室)的研究。這些藤本植物沒有像那些家養物種一樣經過人工干預,是模里西斯過去十分廣袤的原始森林中僅存的幾小片區域上的野生居民。 在我看來它們具有讓人無法抗拒的潛力,值得我跨越半個地球去尋找。

我的演講時間定在晚上,於是白天我就和塞瓦斯蒂安(Jean-Claude Sevathian)一起去尋找藤蔓。塞瓦斯蒂安是看護島上珍稀植物的專家,島上甚至有幾個植物亞種以他的名字命名。就算坐在一輛行駛中的吉普車上,他的眼睛也能以最不可思議的精度,在一片茂密的熱帶雨林樹葉間發現藤蔓的蜿蜒身影。我們要找的一些物種只在模里西斯最偏僻、森林最繁茂的保護區裡出現,因此我們要冒險深入那些人類極少探索的地點。當我們在灌叢間疾馳,我總不由得想起年輕的達爾文在少有人知的島嶼上採集植物的樣子,雖然他是直接坐船登島的,不像我們要先乘飛機再換其他載具。而當我們在濃密的綠葉中搜索,我又開始想像達爾文第一次看到超乎他想像的物種時,是怎樣一幅情景。達爾文將植物和動物視作生態環境的組成部分,它們與周圍的生物緊密相連,共同交織成一張緊密的掛毯。在他看來,一種動物或植物,只有被置於這種聯結之中,方能被理解。當一件樣本被抽離到一個無菌的實驗室環境中,就只剩下殘缺的畫面。如果我們在考察生命的時候能向達爾文看齊,哪怕只有一點點,我們的體驗也會變得豐富許多。

這次探索還有第三個目的:我要找到一位合適的病患,來進行我的麻醉劑展演。這個病患要是觀眾熟悉的,要能輕易放進我的鐘罩裡,還要能對麻醉劑起反應。在一座爬滿了圓隆背殼的模里西斯巨龜的公園裡,我找到了幾位完美的受試者。它們表現得相當害羞,一碰就蜷縮起來,我讓它們自己待了一個下午,好讓它們有機會放鬆放鬆。

到晚上,我向觀眾介紹了自己,並向告訴他們我打算對旁邊桌子上的那個生物做的事。看到觀眾夾雜著詫異和疑惑的目光,我暗自露出微笑。我特地讓大家看清臺上的一切:當我輕觸那位病患,它便像在森林中一樣蜷縮了起來。接著我取出一個棉球,將它浸透了劑量經過仔細測算的麻醉劑,把棉球放到受試者身邊,然後用大玻璃鐘罩將兩者一起罩在裡面。我之所以用這只鐘罩不是為了營造華麗的復古感,也不是為了防止受試者逃跑,而是為了讓裡面的空氣充滿麻醉劑。考慮到當下的情境,我不可能像獸醫麻醉一條狗那樣,用氧氣面罩來輸送麻醉氣體。

我知道麻醉劑要過一陣才會生效,之前我已經在實驗室裡多次演練過這個過程,為的就是把時間和劑量都算得剛剛好。當我繼續演講時,可以看到觀眾的眼神不時在我和那只鐘罩之間游移,尋找麻醉劑生效的跡象。將近一個小時之後,我知道見分曉的時候到了。我邀請一位志願者上臺來試著喚醒受試者,並從一片舉起的手中挑選了一位女士。她站起來,舒展高挑修長的身軀,走上台來。我提起玻璃罩,讓她用一根手指輕撫受試者,她顯然料定它會像之前那樣把身子蜷縮起來。但是什麼也沒有發生。她又試了一次,仍沒有動靜。受試者已經完全麻醉了。講堂裡的觀眾先是沉默片刻,接著爆發一陣驚叫和掌聲。

現在看來,為這件事感到驚奇或許顯得相當奇怪。不知道你是否猜出了我當晚的實驗對象到底是什麼。它顯然不是一隻哺乳動物,也不是任何其他門類的動物。實際上,它是一株植物,準確地說是一株含羞草(Mimosa pudica)。這種「敏感植物」最初從美洲引進,如今已經在模里西斯長得到處都是。它之所以為人熟知,就是因為它令人著迷的「含羞」姿態:只要一受觸碰,它的葉子就會立刻收攏到莖稈旁邊。這個行為不僅讓人類覺得有趣,也是防禦植食者的有效手法,能令食草動物很難抓住它的葉子。當然,這種植物不是真會如我們想像的那樣「害羞」,收攏葉片只是演化上的一個聰明招數,能在感應到附近可能有掠食者時,預防自己被吃掉。然而麻醉劑徹底取消了這種反應,讓含羞草在我們的觸碰下紋絲不動,令觀眾大感驚奇。

幾個月後,我又在一個不那麼正式的場合重現了這個把戲。那是在西班牙格拉納達的「一樓」(Planta Baja),一間典型的80年代風格酒吧。我參加了一場有現場音樂演出和談話的活動,活動名稱叫「心理啤酒」(Psychobeers),由格拉納達大學的研究生定期舉辦。在我上臺之前,原聲流行樂團爆炸物(Cosas que hacen BUM)演奏了一首歌曲,歌名很應景,叫〈別著急,一座花園〉(Sin prisa,un jardín)。等他們演唱結束,我走向我的道具;它們已經在舞臺就位,俯瞰著台下的熱鬧氣氛。這一次,我用的是植物界的兇猛食肉者,一株捕蠅草(Dionaea muscipula)。這類植物有著特化的葉片,當毫無戒心的昆蟲從上面走過時,它們就會突然閉合,將昆蟲關在裡面。接著它們會向葉片中間分泌酵素,將昆蟲的身體消化。這類可觸發陷阱的魅力許多人都不陌生——這些葉片陷阱看起來就像一張張含著利齒大笑的嘴。不過觀眾對這株植物動作的反應,遠不及我將植物麻醉時的反應強烈。這次我還用了一支攝影機做現場直播,即便只是來酒吧喝一杯的人,也能清楚地從螢幕上看到發生了什麼。我還在捕蠅草的表面放了電極,用於記錄它敏感的細胞膜上發生的電活動。在演講剛開始時,每當我觸碰葉片,電訊號都會出現一個電壓的波峰,清楚顯示了植物有著活躍的內部活動,就像心電圖顯示出一位病人的心跳一樣。一小時後,我請一位志願者上臺撫摸捕蠅草,結果它紋絲不動。螢幕上也呈現一條直線:之前受到觸碰時的電活動波峰,在麻醉之後完全消失了。

你或許會感到奇怪:麻醉劑究竟如何使這些植物變得變得毫無反應?這個故事我們留到後面一章,等介紹到植物體內無形的電活動,以及植物如何利用一張複雜的網路將資訊快速傳遍全身的時再說。眼下我們先講一個事實:植物的功能可以用麻醉劑剝奪,而同樣的麻醉劑也能讓一隻貓睡著——或者讓你我睡著。吸入麻醉劑後,不光含羞草或捕蠅草會失去它們的奇特能力,所有植物也都會停止當下的行為,無論是轉動葉片、彎曲莖稈還是進行光合作用,就連種子被麻醉了都會暫停發芽。簡單來說,麻醉劑會使植物停止對環境做出它們一貫的反應。

植物和動物的這種相似叫人意外,因為造就動物和植物的世系,早在十五億多年前就分家了。我們分屬不同的界(kingdom),卻仍能被同樣的藥物「放倒」。再補充一點:就連細菌都可以被麻醉——那些生物甚至不和我們在同一個域(domain),域可是生命之樹上最高的分類層級。儘管如此,這些如同我們體內和植物體內細胞的單細胞生物,卻仍能像動物和植物一樣,在麻醉下暫時關閉。即便是在我們的細胞內部釋放能量的結構粒線體,以及在植物體內實施光合作用的葉綠體,也都對麻醉劑很敏感。可以說,只要是有生命的東西都能被麻醉。

或許更準確的說法應該是反過來:那些能麻醉植物的藥物,也能麻醉我們,因為植物其實能自己製造那些化學物質。當我們要讓一隻哺乳動物暫時睡著時,使用的是人工合成的麻醉劑。而植物本身就能合成各種這樣的藥物;這些物質會在受到刺激時釋放,比如當一株植物受傷時,它就會向組織中釋放乙烯之類的麻醉物質。當一條根脫水時,它會釋放三種麻醉劑:乙醇、乙烯和二乙烯醚。我們還不太瞭解植物這樣做的原因,有的物質能協助植物啟動防禦措施,但另一些的作用就不太明確了。或許就像一個人在忙碌一天之後要喝上一杯一樣,它們也能讓植物放鬆下來。其中一些物質的釋放量之大,甚至影響了地球大氣。我們或許也應該考慮一下,受到刺激的植物和藻類釋放的溫室氣體可能會造成什麼影響

人類使用其中一些化學物質已經有很長的歷史了:數千年前,人們就開始咀嚼古柯樹的葉片麻醉自我,到後來古柯鹼被粹取出來成為第一種局部麻醉劑,接著又變成了一種娛樂性毒品。你可以在漱口水裡找到從百里香葉片中粹取的百里酚,從丁香油中粹取的丁香油酚則被用於牙齒的局部麻醉。更不用說植物生產的大量其他物質被我們特意用來改變自己的身心:菸草、乙醇、阿司匹林、飽含咖啡因的茶葉和咖啡豆。我們今天使用的許多藥物都源自植物,不是從植物中直接粹取,就是以植物生產的生物活性成分進行加工。其中包括從南美洲的金雞納樹(Cinchona officinalis)中粹取的抗瘧疾藥物奎寧、從毛地黃(Digitalis purpurea)中粹取出來治療心臟衰竭的毛地黃毒苷(digitoxin)。我們在演化上或許和植物相去甚遠,但仍通過許多生物化學與它們密切關聯。

麻醉劑實驗不僅從演化的角度看令人意外,它們還提供了一張完美的白板,使人能從零開始,以全新的眼光看待植物。既然我們能將植物變成被麻醉的軀體,就像一隻等待手術的寵物,我們就能更深入地瞭解植物在完全發揮功能時是什麼樣子。從外表看,一株被麻醉的植物會「停下」平時忙碌的活動。而當藥效退去,它又會花一點時間擺正葉片,回過神,然後繼續之前的活動。拿捕蠅草來說,在它從麻醉中恢復後,只要用手觸碰它,它仍會蜷縮合攏,只是速度會變得很慢。

接下來,我們可以把植物平時所做的事稱作它的「正常行為」。可是植物平常又有什麼「行為」可言?將這個詞用在植物身上或許顯得奇怪,它違背了我們對植物的一切直覺印象:這些懶惰消極的生物,在土壤中紮下根後,就不再動彈了。《企鵝心理學詞典》中,對「行為」的定義就是一個有用的參考:

泛指行動、活動、反應、動作、過程、操作等的籠統名詞,簡言之就是生物可被測量的一切回應。

我們往往只把植物看作背景裡的葉子,映襯著動物迅速往來的活動。可是,一株含羞草的蜷縮或一株捕蠅草的合攏,在最低限度上,不也算是一種反應、動作和「可被測量的回應」?或許,麻醉劑在一株植物、一隻貓和一個人身上產生的相似效果,也能讓我們停下來重新思考自己的偏見。

現在,是時候回答這個重要問題了:當你奪走含羞草閉合葉片的能力,或讓捕蠅草無法啟動陷阱時,其中究竟發生了什麼?除了使它們無法運動或喪失反應之外,讓一株植物沉睡究竟意味著什麼?從主觀的角度出發,我們知道一隻動物或一個人被麻醉了是什麼意思:那是一種意識被消除的狀態,我們從有意識狀態轉變成無意識狀態(無情的讀者或許會認為這種轉變只屬於人類)。「麻醉」(anaesthesia)的詞源,是希臘語的「anaisthēsía」,意思是「沒有知覺」或「無法感知」。這意味著在你的腦中,細胞的電活動被破壞了,就像被我麻醉的那株捕蠅草:不再對刺激做出反應。從這裡可以引申出一個激動人心,卻也不乏爭議的問題:既然一株植物能像動物一樣在短時間內陷入沉睡,這是不是意味著,它還有某種平常的「清醒」狀態?也許我們應該思考這樣一種可能性:植物並不僅僅是簡單的自動機器,或者不會動的光合作用機器。我們可以想像植物對環境也具有某種個體體驗:它們或許是有意識的。

如果植物真的有意識,那麼它們的內部狀態和外部環境之間就一定存在某種交流。它們想必能從外界收集資訊,再以複雜的方式對其進行處理和運用,而不僅是簡單地被動反應。植物能否做到儲存資訊,並且運用資訊來預測、學習,甚至預先計畫呢?通過一些例證,我們發現植物或許真的能做到這點;但這畢竟是複雜的本領,要弄清楚並不容易。在下面各章,將會探討我們在最新的研究中得出的一些激動人心的線索,它們透露了植物到底在體驗什麼,又在做些什麼。我們將用這些線索拼出一幅大膽的新圖景,其中植物不僅有意識,還深度參與了世界。