前言

在寫《結構調整》的同時,其實我已經使用這一技巧將近三十年。和過去許多理念上的突破一樣,這一技巧不是透過書本的知識得來,而是在輕鬆的散步、跑步甚或休息時,突然體會到的。

我在許多公開演講場合,和各方朋友分享交感和副交感神經系統作用的差別。一樣地,也是二十歲左右,有一天在紐約東曼哈頓的東河旁跑步時突然降下來的領悟。讓我體會到交感和副交感兩個系統的差異,甚至貫通了如何著手調整,找到回復均衡的切入點。

這一切,突然明明白白攤在我眼前,是再簡單清楚不過了。我激動得掉下淚來,接下來幾十年,也就投入這個發現在全人健康上的實踐。

我在《真原醫》、《靜坐》都提到過,交感神經是自律神經系統的一個主要部份,一般的作用是讓身體緊張、肌肉緊繃,代謝加快、心跳加速、呼吸急促;而副交感神經的作用剛好相反,是帶來放鬆的反應。

現代人的現況是這樣的──我們每一個人都活在交感神經的過度刺激裡,很少人能在交感和副交感神經的作用間取得平衡。幾乎每一個人都受到交感神經過度活化的壓力,承受不愉快的副作用。

然而,如果懂得怎麼刺激副交感神經的活性,就可以達到全部放鬆的作用。

有意思的是,交感神經的作用與控制是經過大腦、中腦、小腦、腦幹和每一節脊椎延伸出去,沒有某個單一的「調控核心」可以打開或關閉它的功能;然而,副交感神經的放鬆作用,卻可以透過上游的中樞達成。也就是說,放鬆身體的呼吸,乃至於代謝、心跳種種反應,是有訣竅的。

交感和副交感神經系統的運作機制,與兩者在調控上的差異,這個發現,對我當時而言,就好像一道電光突然照亮了夜空。於是,我這幾十年透過科學的驗證,設計出各式各樣的方法,幫助自己和大家達到副交感神經系統帶來的全身放鬆。

比如說,透過簡單的情緒管理練習、身體的拉伸、呼吸和其他的靜坐方法,就可以活化副交感神經系統,讓全身放鬆。我過去在《真原醫》、《靜坐》各個作品和活動也帶出來與大家分享。

最讓人想不到的是,一個再簡單不過的舌抵上顎,就能活化副交感神經系統。這些方法,在多年的推廣之下,也幫助很多人體驗到放鬆的反應。

~~‧~~

回到結構調整,多年來,我一直透過台北市的「身心靈轉化中心」示範從「整體」出發的結構調整,我相信,有不少讀者曾經體驗過,也頗有獲益。我所談的整體的結構調整,既有一個人自己透過運動來調整的層面,也有接受專家徒手矯正的層面。

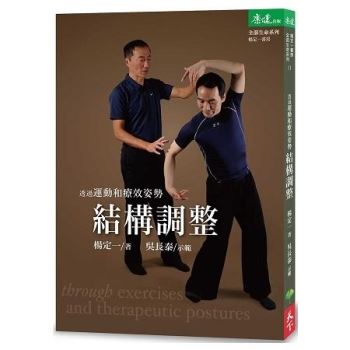

這本書和示範的影片,會集中在運動。希望未來有機會、有時間,再將專家的徒手矯正做一個詳盡的說明,與其他古今中外的方法對照。

這些年來,我也搜尋許多文獻和資料。在無數種派別中,發現過去的方法都集中在被動的調整,很少教一個人主動去調整自己。不光是如此,我幾乎沒有遇到其他派別特別強調本書所介紹的螺旋動力。

舉例來說,有瑜伽基礎的朋友,多半擅長水平或垂直面動作。對這樣的朋友,這本書的螺旋運動非但可供對照,甚至可以作為實際調整或練習的互補。我相信自然會對人體的結構調整有一個更深刻的理解,甚至可以讓自身的結構徹底轉變。

我也幾乎沒有看到其他作品談及反轉動作與意識轉化的關係,以及好轉反應的觀念。這些,我都會在這本書講清楚。

我時常提醒大家,從真正的智慧所延伸出來的知識,其實早就已經被發現了,而且經過無數次的驗證。畢竟,人間的學問不可能有什麼新的發明。最多,只是換個語言來闡述。

舉例來說,古人老早就知道這本書所談的原則,只是沒有透過理論解說建構一套完整的知識體系。或者說,沒有把徒手矯正(我在這本書會稱「手動結構調整」)和自主運動(「運動結構調整」)的理論整合在一起。

然而,這些方法的有效性,就像我在「全部生命系列」帶出來一套完整的身心靈、生命、真實的科學,早晚有一天也會被科學證明。

01結構調整,身心合一

我在序裡已經提過,我們的身心是多面的組合。

我在許多場合用過這張圖,來表達人類不光是單一層面的存在,更是多層面的組合。

除了生理或生物的層面,身體每一個動作離不開化學的反應和化學分子的作用,也就是生化的層面。此外,我們還有一個機械的層面,也就是我們的結構,如骨骼與肌肉;以及結構與結構之間的彼此牽動,如關節與包裹肌肉、骨骼、關節的各種結締組織,包括所謂的筋膜(fascia)。醫學一般比較注意生化和生理的功能層面,很少注意到結構。然而,一個人如果要健康,需要結構和功能兩方面的配合。對全面身心健康的強調,包括生理、生化、結構乃至心靈,其實也就是人類最古老的醫學,我稱之為——「真原醫」。

過去,我在《真原醫》這本書中,特別強調均衡飲食、全面的運動、情緒管理的重要性。至於結構,因為受限於篇幅,反而只以短短兩章來表達。

結構本身是一套完整的學問,不是短短幾章就可以闡述清楚,而解釋的過程又離不開示範,需要大量的圖片和影像,遠遠超過一本書的篇幅。

如果只單純從生理代謝的角度來看,那麼身體的結構就像建築體,造出一個空間,包住支持生命的種種液體,讓代謝反應在其中發生。所包住的液體,主要是血液、淋巴和細胞液。

在這樣的觀點下,液體和生化反應是主角,而結構最多只是襯托主角所不可或缺的背景,只是支持生命運作的骨架。於是,所謂的現代醫學,把絕大多數的注意力集中在生化和生理代謝的變化,特別是容易分析、檢測的體內循環系統。

我在《真原醫》以許多篇幅解釋現代醫學的這一限制——即使只看體液的生理代謝,我們的知識仍然多半集中在血液,很少探討無法以注射針頭取得的細胞液、淋巴液、組織間液。這一來,醫學的注意力都集中在不到體重五%的血液,好像佔了體重一半的淋巴液和細胞液反而不存在似的。

我才會在《真原醫》特別強調全面細胞健康(total cellular health),提醒你我——身體全面的生化代謝反應,不光發生在血液的循環,還包括淋巴液和細胞液的循環但是,在這種生理代謝為主的醫療觀點下,我們什麼時候才會注意到結構? 往往是等身體出了問題,例如骨質疏鬆、扭傷、摔傷甚至骨折影響了功能,帶來很大的不方便,才會留意到。或者為了體能表現或美觀,希望透過運動和鍛練,強化肌肉、帶來結構變化,最多是專業運動醫學的範疇。

我們幾乎看不到一個完整的觀點,統整結構和內臟、身體每一個部位運作的關係。從西醫的角度來看,很難想像骨骼、肌肉、關節這類結構會和心跳、肺功能、消化、排泄……有直接的相關,更不用談和心理情緒的關聯。

站在西方傳統醫學的角度,這彷彿是兩個世界,彼此之間不相通。相對地,從古人的醫學來看,結構和身心的健康確實有密切的關係。每個古文明,包括印度、中國、希臘、埃及都相當強調姿勢對健康的重要性。瑜伽、導引、太極、氣功所帶來的姿勢,也只是如此。這些古老的運動,都強調結構調整帶來的身心合一。也就是說,結構既放鬆又靈活,關節柔軟而有彈性,本身就是長生不老的基礎。

結構不光影響氣脈的運作,還可以影響情緒,以及身體的每一個角落,包括西醫所關注的生理或生化變化。

西方有一句俗話:「關節多年輕,你就多年輕。」(You are only as young as your joints.)《道德經》第十章「專氣致柔,能嬰兒乎?」,意思是一個人能不能像嬰兒一樣柔軟,反映的也是同一個道理。

到今天,超過千百項科學研究證明古人各種養生、導引與運動帶來的健康益處。這些事實,沒有任何醫學專家可以否定。

我們可以追求的最多是整合——怎麼把這些古老的醫學智慧,與最新的分子醫學做一個徹底的結合。

然而,這本書倒不是想做這方面的橋梁,而是要集中在實務練習與執行的層面。我認為最重要的是——你我把自己當作一個實驗者,看看這些結構調整的練習是否有幫助。

我這裡最多是希望透過結構調整,表達身心的另外一個層面,也就是結構對健康的重要。

我在《真原醫》已經以許多篇幅表達——健康是多層面的組合,不光離不開生化的反應,更離不開心靈的層面。《結構調整》這本書,則是希望表達結構對身心靈合一的重要性。

一個人要健康,結構一定要回到最原始、最輕鬆的狀態。換句話說,結構健康,一個人自然會舒暢,而會想追求心靈層面的成長。

所以,我常會說——身心不是連結,而是合一。它本來就是合一,是我們經過文明的發展、知識專業化的分別,才會把結構-功能、身-心做一個分離。

日後,或許你我可以一起探討這方面的科學。這種整合的工程,是未來所需要完成的。但願有一天,能有機會把完整的科學帶出來。

但我要再強調一次,科學與否,對你我其實不重要。重要的是結果——透過這個作品的簡單方法,找到結構的健康,這才是關鍵。

02脊椎調整

結構局部的異常只是症狀,是整體需要修正結構調整包括關節和筋膜的調整,而所著重的關節,離不開脊椎的調整。脊椎是我們主要的骨架。頸部有七節頸椎,胸椎十二節、腰椎五節、再下方的薦椎由五塊骨頭融合而成。一般說脊椎共二十五節,但總數其實是二十九。

我們的脊椎,從正面看起來好像是直的,從側面看,則有一個雙重的彎度(double curvature)——在胸椎上下的頸椎與腰椎,兩者的彎度有其對稱。

這種自然的彎度,是相當重要的,因為它本身帶著對稱的觀念——我們的脊椎是透過這種上下的對稱才可以維持架構。這也讓人體有一定的彈性,即使上方受傷,下方也自然產生一個扭度來代償(compensation),來支持承受的重量。

這麼說,從結構的角度來談,其實不存在任何局部的受傷或異常。因為任何部位的異常,會透過其他部位,也就是整體來做補償。不光結構是如此,身體功能的健康也是整體連動的結果。

一般人都知道頸椎和腰椎的退化或脫位,可能造成嚴重的症狀,甚至需要透過手術來矯正。然而,從雙重彎度的對稱原則來說,頸椎脫位,可能連累到腰椎。或反過來,腰椎脫位,也會導致頸椎的異常。

我們想不到的是,不光是頸椎和腰椎,甚至胸椎都可能退化甚至滑脫,只是症狀比較不明顯。只因為胸腔還有其他架構來支持,我們比較不容易感覺到,即使出了問題,往往也注意不到。

我才在《真原醫》提到——疾病雖然只有局部症狀顯現,但表示整個身體或系統出現失衡。或者可以這麼說「沒有局部的疾病,只有局部的症狀。任何疾病,都是全身性的。」(Every disease is generalized or systemic; only symptoms are localized.)

這幾句話相當重要,含著這本書的中心理念。

徹底理解了這個原理,我們自然會明白為什麼結構的異常要從整體著手。任何干預,無論是西醫、中醫或任何領域都要從整體的角度來看,而不是認為解決局部的問題就可以帶來完整的解答。

回到人體的正背面來談脊椎的彎度,其實很少人有標準的脊椎,每個人多少都有一點脊椎側彎 (scoliosis)。也許是先天的,或出生時受到擠壓而留下的創傷。

此外,我們每一個人只要活在地球,即使沒有肌肉或結構明顯的損傷,也一樣要承受重力的作用。假如天生就有一點脊椎側彎,經過時間和重力的作用,側彎的程度只會變大,而這種不均衡的狀況,早晚會造成症狀浮現出來。

從結構平衡與健康的角度來說,可以說每個人都隨時需要結構調整。透過簡單的運動把脊椎放鬆,作一個自我的修正。我們大概沒想過,透過這些結構調整的自我練習,可以重新調整身體的重心(weight axis)。透過重心的位移,自然讓整個結構重新均衡,讓本來被重量壓制的受損處,得到舒緩的空間。

唯一要提醒的是,脊椎開過刀的朋友,練習這裡所談的「結構調整」方法,要更有耐心。不要急,只要做,而溫柔的做,就會有效果。

前面談到的對稱的觀念,相當重要,所以,我站在「修正」的層面,用另一種方式再次強調這個中心理念——沒有局部的疾病,只有全身性的疾病,最多只是症狀顯現在局部。(All disease are systemic. Only manifestations are local.)

同樣的道理,脊椎也是如此。

結構調整的中心理念是——結構的局部異常最多只是症狀,需要修正的,是整體。所以,無論症狀出現在哪裡,需要修正的是上到下的整體,而不是集中在某個部位。這個觀念非常重要,希望你可以接受,甚至可以遵守。

脊椎在結構上可以分成頸、胸、腰三大部份。不光每一個部位有它自然的彎度,承受的重量不同,而且受力的方向也不一樣。從我個人觀察,胸椎有幾個「熱點」,是容易出現異常而導致身體其他部位失衡的。

比如說,T3/T4、T6/T7、T8/T10 通常跟上方的頸椎和下方的腰椎有一個受力的對稱。胸椎上下其他部位的異常,透過這種對稱,會讓這幾個位置產生輕微的脫位。只是西醫一般很少會注意到,中醫也比較難修正。

舉例來說,頸部不舒服,透過這個觀點來看,要調整的不是頸椎的局部,而是脊椎的整體。如果只調整局部,也不過是把重心的異常移轉到其他的部位。即使原本患處的症狀消失了,也還會從其他的地方再浮現出來。

有些人可能是腰背痠痛,有些人是腰部椎間盤脫出,還有很大一部份人,表面上沒有結構的症狀,但神經受到壓迫,而影響了消化、內分泌、免疫、心跳、呼吸、代謝、睡眠等功能。

所以,我們這裡帶來很多運動,除了調整頸椎和腰椎,其實也會帶來胸椎、甚至是脊椎整體的調整,這是一般方法很少著墨的。

從我個人的經驗,頸椎有異常,不去修正胸椎和腰椎是不可能的,而腰椎的異常也不可能不去修正頸椎和胸椎。

目前,像這些作用,醫學上沒有一套完整的方法可以解釋,我最多是以人體力學的角度來說明。

重力或其他的力量,通常帶給脊椎某一部位壓力。身體為了分散這些壓力,自然會透過其他地方的對稱,反過來支持整個脊椎。但是,長期下來,這種受力分配的對稱補償就是我們脊椎異常主要的原因。

這種異常,不光是單純骨骼、椎間盤和筋膜上的異常,也會影響到神經在脊椎的出入。所以才會影響身體那麼多部位,甚至是老化。

要怎麼從結構的整體進行調整?

我在《結構調整》這本書介紹的動作,是透過反轉、共振以及拉伸所帶來的空間來修正。將原本導致扭曲的力量挪開, 也就是重心的偏移(shift of weight axis)。透過自主運動或放鬆接受矯正,讓重心重新分配。這是我認為最徹底、安全的結構調整的方法,而且經過每一個古老文化千百年的驗證。

可以這麼說,「結構調整」其實是一門綜合的身心科學。

除了結構調整,我過去也花了相當多時間去深入研討其他整體的身心科學。例如我在《不合理的快樂》提過的心理神經免疫學(psychoneuroimmunology)。

我所投入的另一個領域,是腸道菌相生理學(gut microbiota physiology)。

誰會想到腸道的菌叢生態竟然會影響到身體的免疫、內分泌和代謝系統?從這些新領域,我們自然會發現沒有一個器官或細胞是單單只屬於某一個機能(例如免疫、神經、內分泌),而多半是多機能,跨越傳統認知的系統來運作。

同樣地,結構上的壓迫(compression)或不均衡(asymmetry),早晚也會影響到內臟、器官和細胞的功能。雖然結構與功能的關係,西醫目前還沒有釐清,但是我很有把握,這個主題,與《真原醫》和「全部生命系列」所談的一切,將來都會被科學完全驗證。

我們人體的結構不光是跟每一個部位、功能都有密切的相關,結構的異常還會帶來內臟機能的失調。結構,也跟心靈層面完全離不開,它本身是身-心-靈健康的中樞。

也就是說,一個人結構上得到放鬆、得到修正,心情也自然會舒暢,而在身心層面達到一個均衡。達到均衡,一個人才會自然向心靈的層面去發展。

結構上的健康,遠遠比我們想的更重要。

在寫《結構調整》的同時,其實我已經使用這一技巧將近三十年。和過去許多理念上的突破一樣,這一技巧不是透過書本的知識得來,而是在輕鬆的散步、跑步甚或休息時,突然體會到的。

我在許多公開演講場合,和各方朋友分享交感和副交感神經系統作用的差別。一樣地,也是二十歲左右,有一天在紐約東曼哈頓的東河旁跑步時突然降下來的領悟。讓我體會到交感和副交感兩個系統的差異,甚至貫通了如何著手調整,找到回復均衡的切入點。

這一切,突然明明白白攤在我眼前,是再簡單清楚不過了。我激動得掉下淚來,接下來幾十年,也就投入這個發現在全人健康上的實踐。

我在《真原醫》、《靜坐》都提到過,交感神經是自律神經系統的一個主要部份,一般的作用是讓身體緊張、肌肉緊繃,代謝加快、心跳加速、呼吸急促;而副交感神經的作用剛好相反,是帶來放鬆的反應。

現代人的現況是這樣的──我們每一個人都活在交感神經的過度刺激裡,很少人能在交感和副交感神經的作用間取得平衡。幾乎每一個人都受到交感神經過度活化的壓力,承受不愉快的副作用。

然而,如果懂得怎麼刺激副交感神經的活性,就可以達到全部放鬆的作用。

有意思的是,交感神經的作用與控制是經過大腦、中腦、小腦、腦幹和每一節脊椎延伸出去,沒有某個單一的「調控核心」可以打開或關閉它的功能;然而,副交感神經的放鬆作用,卻可以透過上游的中樞達成。也就是說,放鬆身體的呼吸,乃至於代謝、心跳種種反應,是有訣竅的。

交感和副交感神經系統的運作機制,與兩者在調控上的差異,這個發現,對我當時而言,就好像一道電光突然照亮了夜空。於是,我這幾十年透過科學的驗證,設計出各式各樣的方法,幫助自己和大家達到副交感神經系統帶來的全身放鬆。

比如說,透過簡單的情緒管理練習、身體的拉伸、呼吸和其他的靜坐方法,就可以活化副交感神經系統,讓全身放鬆。我過去在《真原醫》、《靜坐》各個作品和活動也帶出來與大家分享。

最讓人想不到的是,一個再簡單不過的舌抵上顎,就能活化副交感神經系統。這些方法,在多年的推廣之下,也幫助很多人體驗到放鬆的反應。

~~‧~~

回到結構調整,多年來,我一直透過台北市的「身心靈轉化中心」示範從「整體」出發的結構調整,我相信,有不少讀者曾經體驗過,也頗有獲益。我所談的整體的結構調整,既有一個人自己透過運動來調整的層面,也有接受專家徒手矯正的層面。

這本書和示範的影片,會集中在運動。希望未來有機會、有時間,再將專家的徒手矯正做一個詳盡的說明,與其他古今中外的方法對照。

這些年來,我也搜尋許多文獻和資料。在無數種派別中,發現過去的方法都集中在被動的調整,很少教一個人主動去調整自己。不光是如此,我幾乎沒有遇到其他派別特別強調本書所介紹的螺旋動力。

舉例來說,有瑜伽基礎的朋友,多半擅長水平或垂直面動作。對這樣的朋友,這本書的螺旋運動非但可供對照,甚至可以作為實際調整或練習的互補。我相信自然會對人體的結構調整有一個更深刻的理解,甚至可以讓自身的結構徹底轉變。

我也幾乎沒有看到其他作品談及反轉動作與意識轉化的關係,以及好轉反應的觀念。這些,我都會在這本書講清楚。

我時常提醒大家,從真正的智慧所延伸出來的知識,其實早就已經被發現了,而且經過無數次的驗證。畢竟,人間的學問不可能有什麼新的發明。最多,只是換個語言來闡述。

舉例來說,古人老早就知道這本書所談的原則,只是沒有透過理論解說建構一套完整的知識體系。或者說,沒有把徒手矯正(我在這本書會稱「手動結構調整」)和自主運動(「運動結構調整」)的理論整合在一起。

然而,這些方法的有效性,就像我在「全部生命系列」帶出來一套完整的身心靈、生命、真實的科學,早晚有一天也會被科學證明。

01結構調整,身心合一

我在序裡已經提過,我們的身心是多面的組合。

我在許多場合用過這張圖,來表達人類不光是單一層面的存在,更是多層面的組合。

除了生理或生物的層面,身體每一個動作離不開化學的反應和化學分子的作用,也就是生化的層面。此外,我們還有一個機械的層面,也就是我們的結構,如骨骼與肌肉;以及結構與結構之間的彼此牽動,如關節與包裹肌肉、骨骼、關節的各種結締組織,包括所謂的筋膜(fascia)。醫學一般比較注意生化和生理的功能層面,很少注意到結構。然而,一個人如果要健康,需要結構和功能兩方面的配合。對全面身心健康的強調,包括生理、生化、結構乃至心靈,其實也就是人類最古老的醫學,我稱之為——「真原醫」。

過去,我在《真原醫》這本書中,特別強調均衡飲食、全面的運動、情緒管理的重要性。至於結構,因為受限於篇幅,反而只以短短兩章來表達。

結構本身是一套完整的學問,不是短短幾章就可以闡述清楚,而解釋的過程又離不開示範,需要大量的圖片和影像,遠遠超過一本書的篇幅。

如果只單純從生理代謝的角度來看,那麼身體的結構就像建築體,造出一個空間,包住支持生命的種種液體,讓代謝反應在其中發生。所包住的液體,主要是血液、淋巴和細胞液。

在這樣的觀點下,液體和生化反應是主角,而結構最多只是襯托主角所不可或缺的背景,只是支持生命運作的骨架。於是,所謂的現代醫學,把絕大多數的注意力集中在生化和生理代謝的變化,特別是容易分析、檢測的體內循環系統。

我在《真原醫》以許多篇幅解釋現代醫學的這一限制——即使只看體液的生理代謝,我們的知識仍然多半集中在血液,很少探討無法以注射針頭取得的細胞液、淋巴液、組織間液。這一來,醫學的注意力都集中在不到體重五%的血液,好像佔了體重一半的淋巴液和細胞液反而不存在似的。

我才會在《真原醫》特別強調全面細胞健康(total cellular health),提醒你我——身體全面的生化代謝反應,不光發生在血液的循環,還包括淋巴液和細胞液的循環但是,在這種生理代謝為主的醫療觀點下,我們什麼時候才會注意到結構? 往往是等身體出了問題,例如骨質疏鬆、扭傷、摔傷甚至骨折影響了功能,帶來很大的不方便,才會留意到。或者為了體能表現或美觀,希望透過運動和鍛練,強化肌肉、帶來結構變化,最多是專業運動醫學的範疇。

我們幾乎看不到一個完整的觀點,統整結構和內臟、身體每一個部位運作的關係。從西醫的角度來看,很難想像骨骼、肌肉、關節這類結構會和心跳、肺功能、消化、排泄……有直接的相關,更不用談和心理情緒的關聯。

站在西方傳統醫學的角度,這彷彿是兩個世界,彼此之間不相通。相對地,從古人的醫學來看,結構和身心的健康確實有密切的關係。每個古文明,包括印度、中國、希臘、埃及都相當強調姿勢對健康的重要性。瑜伽、導引、太極、氣功所帶來的姿勢,也只是如此。這些古老的運動,都強調結構調整帶來的身心合一。也就是說,結構既放鬆又靈活,關節柔軟而有彈性,本身就是長生不老的基礎。

結構不光影響氣脈的運作,還可以影響情緒,以及身體的每一個角落,包括西醫所關注的生理或生化變化。

西方有一句俗話:「關節多年輕,你就多年輕。」(You are only as young as your joints.)《道德經》第十章「專氣致柔,能嬰兒乎?」,意思是一個人能不能像嬰兒一樣柔軟,反映的也是同一個道理。

到今天,超過千百項科學研究證明古人各種養生、導引與運動帶來的健康益處。這些事實,沒有任何醫學專家可以否定。

我們可以追求的最多是整合——怎麼把這些古老的醫學智慧,與最新的分子醫學做一個徹底的結合。

然而,這本書倒不是想做這方面的橋梁,而是要集中在實務練習與執行的層面。我認為最重要的是——你我把自己當作一個實驗者,看看這些結構調整的練習是否有幫助。

我這裡最多是希望透過結構調整,表達身心的另外一個層面,也就是結構對健康的重要。

我在《真原醫》已經以許多篇幅表達——健康是多層面的組合,不光離不開生化的反應,更離不開心靈的層面。《結構調整》這本書,則是希望表達結構對身心靈合一的重要性。

一個人要健康,結構一定要回到最原始、最輕鬆的狀態。換句話說,結構健康,一個人自然會舒暢,而會想追求心靈層面的成長。

所以,我常會說——身心不是連結,而是合一。它本來就是合一,是我們經過文明的發展、知識專業化的分別,才會把結構-功能、身-心做一個分離。

日後,或許你我可以一起探討這方面的科學。這種整合的工程,是未來所需要完成的。但願有一天,能有機會把完整的科學帶出來。

但我要再強調一次,科學與否,對你我其實不重要。重要的是結果——透過這個作品的簡單方法,找到結構的健康,這才是關鍵。

02脊椎調整

結構局部的異常只是症狀,是整體需要修正結構調整包括關節和筋膜的調整,而所著重的關節,離不開脊椎的調整。脊椎是我們主要的骨架。頸部有七節頸椎,胸椎十二節、腰椎五節、再下方的薦椎由五塊骨頭融合而成。一般說脊椎共二十五節,但總數其實是二十九。

我們的脊椎,從正面看起來好像是直的,從側面看,則有一個雙重的彎度(double curvature)——在胸椎上下的頸椎與腰椎,兩者的彎度有其對稱。

這種自然的彎度,是相當重要的,因為它本身帶著對稱的觀念——我們的脊椎是透過這種上下的對稱才可以維持架構。這也讓人體有一定的彈性,即使上方受傷,下方也自然產生一個扭度來代償(compensation),來支持承受的重量。

這麼說,從結構的角度來談,其實不存在任何局部的受傷或異常。因為任何部位的異常,會透過其他部位,也就是整體來做補償。不光結構是如此,身體功能的健康也是整體連動的結果。

一般人都知道頸椎和腰椎的退化或脫位,可能造成嚴重的症狀,甚至需要透過手術來矯正。然而,從雙重彎度的對稱原則來說,頸椎脫位,可能連累到腰椎。或反過來,腰椎脫位,也會導致頸椎的異常。

我們想不到的是,不光是頸椎和腰椎,甚至胸椎都可能退化甚至滑脫,只是症狀比較不明顯。只因為胸腔還有其他架構來支持,我們比較不容易感覺到,即使出了問題,往往也注意不到。

我才在《真原醫》提到——疾病雖然只有局部症狀顯現,但表示整個身體或系統出現失衡。或者可以這麼說「沒有局部的疾病,只有局部的症狀。任何疾病,都是全身性的。」(Every disease is generalized or systemic; only symptoms are localized.)

這幾句話相當重要,含著這本書的中心理念。

徹底理解了這個原理,我們自然會明白為什麼結構的異常要從整體著手。任何干預,無論是西醫、中醫或任何領域都要從整體的角度來看,而不是認為解決局部的問題就可以帶來完整的解答。

回到人體的正背面來談脊椎的彎度,其實很少人有標準的脊椎,每個人多少都有一點脊椎側彎 (scoliosis)。也許是先天的,或出生時受到擠壓而留下的創傷。

此外,我們每一個人只要活在地球,即使沒有肌肉或結構明顯的損傷,也一樣要承受重力的作用。假如天生就有一點脊椎側彎,經過時間和重力的作用,側彎的程度只會變大,而這種不均衡的狀況,早晚會造成症狀浮現出來。

從結構平衡與健康的角度來說,可以說每個人都隨時需要結構調整。透過簡單的運動把脊椎放鬆,作一個自我的修正。我們大概沒想過,透過這些結構調整的自我練習,可以重新調整身體的重心(weight axis)。透過重心的位移,自然讓整個結構重新均衡,讓本來被重量壓制的受損處,得到舒緩的空間。

唯一要提醒的是,脊椎開過刀的朋友,練習這裡所談的「結構調整」方法,要更有耐心。不要急,只要做,而溫柔的做,就會有效果。

前面談到的對稱的觀念,相當重要,所以,我站在「修正」的層面,用另一種方式再次強調這個中心理念——沒有局部的疾病,只有全身性的疾病,最多只是症狀顯現在局部。(All disease are systemic. Only manifestations are local.)

同樣的道理,脊椎也是如此。

結構調整的中心理念是——結構的局部異常最多只是症狀,需要修正的,是整體。所以,無論症狀出現在哪裡,需要修正的是上到下的整體,而不是集中在某個部位。這個觀念非常重要,希望你可以接受,甚至可以遵守。

脊椎在結構上可以分成頸、胸、腰三大部份。不光每一個部位有它自然的彎度,承受的重量不同,而且受力的方向也不一樣。從我個人觀察,胸椎有幾個「熱點」,是容易出現異常而導致身體其他部位失衡的。

比如說,T3/T4、T6/T7、T8/T10 通常跟上方的頸椎和下方的腰椎有一個受力的對稱。胸椎上下其他部位的異常,透過這種對稱,會讓這幾個位置產生輕微的脫位。只是西醫一般很少會注意到,中醫也比較難修正。

舉例來說,頸部不舒服,透過這個觀點來看,要調整的不是頸椎的局部,而是脊椎的整體。如果只調整局部,也不過是把重心的異常移轉到其他的部位。即使原本患處的症狀消失了,也還會從其他的地方再浮現出來。

有些人可能是腰背痠痛,有些人是腰部椎間盤脫出,還有很大一部份人,表面上沒有結構的症狀,但神經受到壓迫,而影響了消化、內分泌、免疫、心跳、呼吸、代謝、睡眠等功能。

所以,我們這裡帶來很多運動,除了調整頸椎和腰椎,其實也會帶來胸椎、甚至是脊椎整體的調整,這是一般方法很少著墨的。

從我個人的經驗,頸椎有異常,不去修正胸椎和腰椎是不可能的,而腰椎的異常也不可能不去修正頸椎和胸椎。

目前,像這些作用,醫學上沒有一套完整的方法可以解釋,我最多是以人體力學的角度來說明。

重力或其他的力量,通常帶給脊椎某一部位壓力。身體為了分散這些壓力,自然會透過其他地方的對稱,反過來支持整個脊椎。但是,長期下來,這種受力分配的對稱補償就是我們脊椎異常主要的原因。

這種異常,不光是單純骨骼、椎間盤和筋膜上的異常,也會影響到神經在脊椎的出入。所以才會影響身體那麼多部位,甚至是老化。

要怎麼從結構的整體進行調整?

我在《結構調整》這本書介紹的動作,是透過反轉、共振以及拉伸所帶來的空間來修正。將原本導致扭曲的力量挪開, 也就是重心的偏移(shift of weight axis)。透過自主運動或放鬆接受矯正,讓重心重新分配。這是我認為最徹底、安全的結構調整的方法,而且經過每一個古老文化千百年的驗證。

可以這麼說,「結構調整」其實是一門綜合的身心科學。

除了結構調整,我過去也花了相當多時間去深入研討其他整體的身心科學。例如我在《不合理的快樂》提過的心理神經免疫學(psychoneuroimmunology)。

我所投入的另一個領域,是腸道菌相生理學(gut microbiota physiology)。

誰會想到腸道的菌叢生態竟然會影響到身體的免疫、內分泌和代謝系統?從這些新領域,我們自然會發現沒有一個器官或細胞是單單只屬於某一個機能(例如免疫、神經、內分泌),而多半是多機能,跨越傳統認知的系統來運作。

同樣地,結構上的壓迫(compression)或不均衡(asymmetry),早晚也會影響到內臟、器官和細胞的功能。雖然結構與功能的關係,西醫目前還沒有釐清,但是我很有把握,這個主題,與《真原醫》和「全部生命系列」所談的一切,將來都會被科學完全驗證。

我們人體的結構不光是跟每一個部位、功能都有密切的相關,結構的異常還會帶來內臟機能的失調。結構,也跟心靈層面完全離不開,它本身是身-心-靈健康的中樞。

也就是說,一個人結構上得到放鬆、得到修正,心情也自然會舒暢,而在身心層面達到一個均衡。達到均衡,一個人才會自然向心靈的層面去發展。

結構上的健康,遠遠比我們想的更重要。