醃蛋黃

『醃漬過的蛋黃已有點凝固,帶著透明的橙黃焦糖色,與烏魚子有幾分相似──根本是蛋黃界的林志玲!』

好似生活當中隨手一抓,抓到什麼,就可以拿來醃。我邊看著日文翻譯書《令人大開眼界的世界漬物史》,內心邊註注記著。各式罕見的山菜、蔬菜拿來醃漬已不稀奇,鹽醃蟲竟令人稱讚美味;連看都沒看過鮭魚腎,也有人拿來醃,作者更以人間美味來形容。

翻閱這本書時,正值在松山文創園區舉辦的原創基地節籌備期,插畫家米力那陣子為了田野調查及蒐集保存食物的方法,全台跑了好幾圈。展覽開幕,果然驚人,不但有專業職人的私房醃漬品,如義大利餐廳主廚王嘉平的鹽漬鯷魚、橘子酒,法朋甜點烘焙坊主廚李依錫的糖漬栗子南瓜、糖漬柳橙等,也有四川手法的醃泡菜、醃辣椒,大大小小、瓶瓶罐罐擺滿了整個現場,目不暇給。

當時,我也受邀在小木箱裡擺放一些日常的醃漬品,每到冬季必做的存糧──醋漬番茄,想當然耳地列入展出名單,顏色美麗的糖漬檸檬也想讓它登場。其餘的不如來點新奇與創意?於是,醉棗、酒漬堅果、醋漬水煮蛋等也成了當時展出的內容。最後,我將《令人大開眼界的世界漬物史》一書也擺了進去。我並不知道有多少人因而注意到這本橘紅色書封的書,但向來很有研究精神的日本人,有系統與邏輯地介紹日本、亞洲及全球各地的漬物歷史與特色,實在值得參考。

礙於兩週的展期,現場並無冷藏冰箱,有項我興致勃勃的漬物算是遺珠之憾吧。這是《令人大開眼界的世界漬物史》作者小泉武夫在「吾家漬物舞台」篇章中介紹的「蛋黃味噌漬」,被他稱之「吾家的珍味」。過去,我們的飲食經驗當中有相似的鹹蛋黃,不過除了早餐會出現的鹹鴨蛋,甚少人直接拿來食用,也幾乎不會有人用珍饈來形容。這讓我更好奇蛋黃味噌漬究竟是什麼味道?

還沒正式製作蛋黃味噌漬之前,由於書中並未有任何照片,對於這項食物僅能透過想像。小泉武夫說:「做法非常簡單,大家都會,而且只要醃漬十天就大功告成。」其實做法也沒到非常簡單,應該說,光是要讓蛋白蛋黃分離,且在醃漬過程保持蛋黃完整不破,就有一定的難度。

簡單地說,蛋黃味噌漬的做法,就是把蛋黃包覆在拌了鹽水(書中建議鹽水的濃度為10%)的味噌當中,讓蛋黃吸附味噌的滋味。必須在容器當中,鋪上拌了鹽水的味噌,並在上頭挖好一個個的洞,好讓蛋黃可以順利擺進裡頭。最後,最具挑戰的,還得把蛋黃利用剩餘味噌蓋起來,置於冰箱。

後來,又在日本美食雜誌看到蛋黃味噌漬,做法大同小異。略為不同的是,沒有加鹽水,僅在味噌當中添入少許的日本酒,且醃漬的天數僅三天。最後還有一個烤箱烤的步驟。

直到我見到蛋黃味噌漬的廬山真面目後才曉得,這根本是蛋黃界的林志玲。醃漬過的蛋黃已經有點凝固,帶著透明的橙黃、焦糖色,特別在切了薄片之後更加明顯。乍看之下,反而與烏魚子有幾分相似。蛋黃在薄膜的保護下,因為滲透壓的關係,水分減少,同時吸收了味噌豐富的味道。嘗起來,不但沒有蛋腥味,還有一股迷人的發酵鹹香。如果你也跟我一樣,還混了兩種不同味噌來醃漬蛋黃,那麼也會對這種簡單食材變出的驚喜,嘖嘖稱奇。

麵包粉的魔法

『除了拿來做麵衣油炸之外,西式料理當中也會加入、讓口感更為柔軟溼潤的麵包粉,是我廚房中的魔法武器。』

在家宴客的時候,賓客看我從小小的「一」字型廚房端出一道道菜,不免都會想參觀這個神祕又神奇的地方。「哇,你也太多瓶瓶罐罐的調味料!」是的,我不大的廚房除了成堆從國外帶回來的餐具外,第二多的應該就屬調味料了。有多誇張?光是一個醋,廚房裡就有米醋、壽司醋、蘋果醋、白酒醋、紅酒醋、巴薩米克醋等,各種功用都不盡相同。同個種類,可能還有不同產地和品牌。

廚房裡的調味料,有溼料和乾料兩大類。乾料的瓶瓶罐罐數量也不遑多讓,薑黃、荳蔻、白胡椒粉、綜合黑胡椒粒、粉紅胡椒粒、羅勒粉、紅椒粉、孜然、肉桂、咖哩粉……,彷彿我就是一位精通世界各國料理的人。嗯,實情是,有不少乾料買來之後僅用過了一兩次,就因為不熟悉而被打入冷宮了。

避免大家跟我一樣走冤枉路,以一個過來人的身分在此分享:什麼乾料,最值得也最應該買?一罐好的海鹽,你用過後就知道回不去了,會乾脆多買幾罐起來。胡椒類幾乎是指名使用率第二高的乾料,白胡椒多用於中式料理;綜合黑胡椒粒則在西式料理中扮演畫龍點睛的角色,醃漬食物時也經常用到;粉紅胡椒是在辛辣感之餘,多了甜味、果香和花香,是我近來頗常使用的辛香料。羅勒粉則搶下了季軍的頭銜,多用於西式烘蛋或燉菜。

還有一樣,我也經常購買:麵包粉。和它不太熟前,只知道這是日式炸豬排最外一層裹的麵衣,能夠讓豬排外皮酥脆。後來,發現除了拿來炸之外,不少西式料理當中也會加入麵包粉,讓口感更為柔軟溼潤,道理可能像是我們在獅子頭裡加饅頭一樣。

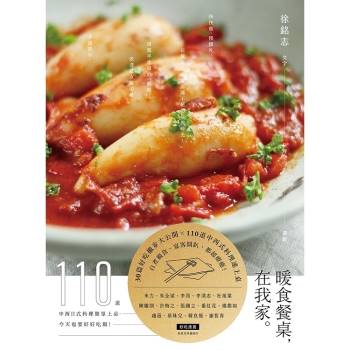

在我餐桌出現的菜餚中,運用麵包粉最經典的,莫過於「義式鑲透抽」。端上桌時,香氣逼人,除了煎得焦香、胖鼓鼓的身軀外,和尋常的透抽並無兩樣。待一刀劃開後,向來空空如也的透抽身體填滿了黃色、綠色的內餡。

此時此刻,話題便會啟動:「裡頭有什麼?」而我總是愛賣關子:「大家要不要猜看看?」洋蔥、巴西里,還有透抽被切碎的腳是容易被辨識的食材,接著,往往陷入一片沉思,盼我快快公布解答。數次下來,幾乎無人猜到,是麵包粉、蛋與起司粉的組合。要不是我是這道菜的烹調者,這種答案我也想不到,畢竟麵包粉已無顆粒狀,和起司粉、蛋成為綿密滑順又具香氣的口感。

我所用的麵包粉,和拿新鮮土司來磨成粉有些不同,是較為乾燥略帶堅硬的麵包粉。一次,在日本友人家製作鑲透抽,便直接拿新鮮土司刨成粉來使用。結果,內餡過於溼潤軟黏,並非預期中的效果。

這樣的一包麵包粉,若在乾燥和良好保存狀況下是可以擺上一陣子的。它和起司粉極為速配,將兩者混合均勻後,撒在蔬菜上去烤,能夠創造出香酥的滋味。有時候,添點新鮮的巴西里一起,就又更迷人了。

欲罷不能的上海滋味

『室內彌漫著紹興燒雞的滋味,鍋蓋一開,酒香更奔放四溢,上海菜雖不以顏值取勝,但香氣與味道肯定是一等一。』

大概全社區都知道我在做上海紅燒菜吧。即便燉煮的過程,全都在緊密鍋蓋蓋著的鑄鐵鍋裡,整間屋子卻彌漫著一股紅燒的鹹甜、紹興酒與麻油香,更別說隨風四處飄散的其他味道了。

賓客一進門,已被紹興燒雞慢燉數十分鐘的濃縮滋味與香氣勾引。等到鍋蓋一開,酒香更加奔放四溢,湯汁幾乎收乾,除了焦糖的顏色,沒別的色彩了。這是道其貌不揚的菜,雞腿和薑片染上醬褐色,蔥段則是變得又爛又黑。只證明了上海菜並不是以「顏值」取勝,但說到了香氣與味道肯定是一等一。

不知道是膠質的黏唇,還是雞腿的鹹甜入味?大夥忙著拿著筷子取下幾乎骨肉分離的雞腿,餐桌瞬間安靜不少。直到有人發現盤裡還有慢火煸過的薑片時,才又一哄而搶食,把盤子清得一乾二淨。

是糖的誘惑嗎?每每端出上海菜,其受歡迎的程度就有如當紅巨星造訪一般,眾人簇擁而上。紹興燒雞是我從電視烹飪節目向上海菜高手陳力榮學來的,成功率百分百加上其受歡迎的程度,讓我收為拿手菜。高成功率來自材料和烹調方法簡單,只要掌握幾個訣竅,也能端出萬人迷。雞腿、蔥、薑、麻油、冰糖、醬油、紹興酒,僅僅七樣,都是尋常到不行的食材,準備起來一點也不難。

麻油慢火把薑煸香,煸到薑的水分盡失,是要訣之一。關鍵二,正是冰糖。當雞腿放入跟著鍋子一同煸炒時,倒入的冰糖從顆粒到融化在鍋內,此時絕對不能躁進,要把雞腿翻炒上色,才能再下醬油,也會有一鍋又甜又鹹的滋味。剩下的,就是時間了。花上3、40分鐘,把加進鍋裡的湯汁與氣味煨進食材裡。

紹興燒雞和多數的江浙菜一樣,靠著醬油和糖做出這迷人的滋味,這當中糖扮演著舉足輕重的角色。糖和雞肉的蛋白質在高溫加熱過程,產生了所謂的「梅納褐變反應」(Maillard reaction),帶出了深色聚合物和香味。加上蓋上鍋蓋的鍋子,水蒸氣凝結在鍋蓋,又不斷地落於鍋內,能讓膠原蛋白轉化為明膠。這也是為什麼紹興燒肉最後嘗起來總是黏嘴。明白這道理,只要是紅燒系列就也做起來得心應手。

另一道上海菜洋蔥子排雖不是紅燒,卻一樣擁有甘甜的滋味,同等迷人。初嘗這滋味是在實踐大學建築系副教授、人稱都市偵探李清志家中,他的夫人音樂家高晟端出了這道金黃透澈的上海家傳菜,洋蔥已透明軟爛蓋附在軟腴的排骨上,不但有醬香更有綿長的甘甜。「這用了八顆洋蔥。」高晟向我們解釋,是這道菜讓大家讚不絕口的關鍵。其實,將洋蔥炒得軟爛金黃的過程,也是梅納褐變反應的一種。洋蔥裡含有糖分與蛋白質,是故也在高溫翻炒之中金黃化了,也產生迷人的香氣與甜味。

聽聞,洋蔥子排的材料更少,僅有洋蔥、豬小排、油、醬油和冰糖,讓我躍躍欲試。高晟不藏私地將食譜與我分享,實際製作才發現,淚流滿面地切洋蔥是考驗;八顆洋蔥入鍋後如何攪動翻炒也有難度;再來,站在鍋前將滿滿的洋蔥炒至水分盡失,只剩原來的三分之一不到也是苦差事。其餘,讓排骨煎得焦香、灑糖添醬油、細火慢燉,則和紅燒的方法大同小異。

「好適合來碗白飯喔。」無論是洋蔥子排還是紹興燒雞,若沒有白飯相配實在太孤單。對於洋蔥子排剩下的醬汁,我和朋友們也有志一同,千萬別丟啊,拿來拌飯拌麵,就又是簡單又不失滿足感的一餐。

『醃漬過的蛋黃已有點凝固,帶著透明的橙黃焦糖色,與烏魚子有幾分相似──根本是蛋黃界的林志玲!』

好似生活當中隨手一抓,抓到什麼,就可以拿來醃。我邊看著日文翻譯書《令人大開眼界的世界漬物史》,內心邊註注記著。各式罕見的山菜、蔬菜拿來醃漬已不稀奇,鹽醃蟲竟令人稱讚美味;連看都沒看過鮭魚腎,也有人拿來醃,作者更以人間美味來形容。

翻閱這本書時,正值在松山文創園區舉辦的原創基地節籌備期,插畫家米力那陣子為了田野調查及蒐集保存食物的方法,全台跑了好幾圈。展覽開幕,果然驚人,不但有專業職人的私房醃漬品,如義大利餐廳主廚王嘉平的鹽漬鯷魚、橘子酒,法朋甜點烘焙坊主廚李依錫的糖漬栗子南瓜、糖漬柳橙等,也有四川手法的醃泡菜、醃辣椒,大大小小、瓶瓶罐罐擺滿了整個現場,目不暇給。

當時,我也受邀在小木箱裡擺放一些日常的醃漬品,每到冬季必做的存糧──醋漬番茄,想當然耳地列入展出名單,顏色美麗的糖漬檸檬也想讓它登場。其餘的不如來點新奇與創意?於是,醉棗、酒漬堅果、醋漬水煮蛋等也成了當時展出的內容。最後,我將《令人大開眼界的世界漬物史》一書也擺了進去。我並不知道有多少人因而注意到這本橘紅色書封的書,但向來很有研究精神的日本人,有系統與邏輯地介紹日本、亞洲及全球各地的漬物歷史與特色,實在值得參考。

礙於兩週的展期,現場並無冷藏冰箱,有項我興致勃勃的漬物算是遺珠之憾吧。這是《令人大開眼界的世界漬物史》作者小泉武夫在「吾家漬物舞台」篇章中介紹的「蛋黃味噌漬」,被他稱之「吾家的珍味」。過去,我們的飲食經驗當中有相似的鹹蛋黃,不過除了早餐會出現的鹹鴨蛋,甚少人直接拿來食用,也幾乎不會有人用珍饈來形容。這讓我更好奇蛋黃味噌漬究竟是什麼味道?

還沒正式製作蛋黃味噌漬之前,由於書中並未有任何照片,對於這項食物僅能透過想像。小泉武夫說:「做法非常簡單,大家都會,而且只要醃漬十天就大功告成。」其實做法也沒到非常簡單,應該說,光是要讓蛋白蛋黃分離,且在醃漬過程保持蛋黃完整不破,就有一定的難度。

簡單地說,蛋黃味噌漬的做法,就是把蛋黃包覆在拌了鹽水(書中建議鹽水的濃度為10%)的味噌當中,讓蛋黃吸附味噌的滋味。必須在容器當中,鋪上拌了鹽水的味噌,並在上頭挖好一個個的洞,好讓蛋黃可以順利擺進裡頭。最後,最具挑戰的,還得把蛋黃利用剩餘味噌蓋起來,置於冰箱。

後來,又在日本美食雜誌看到蛋黃味噌漬,做法大同小異。略為不同的是,沒有加鹽水,僅在味噌當中添入少許的日本酒,且醃漬的天數僅三天。最後還有一個烤箱烤的步驟。

直到我見到蛋黃味噌漬的廬山真面目後才曉得,這根本是蛋黃界的林志玲。醃漬過的蛋黃已經有點凝固,帶著透明的橙黃、焦糖色,特別在切了薄片之後更加明顯。乍看之下,反而與烏魚子有幾分相似。蛋黃在薄膜的保護下,因為滲透壓的關係,水分減少,同時吸收了味噌豐富的味道。嘗起來,不但沒有蛋腥味,還有一股迷人的發酵鹹香。如果你也跟我一樣,還混了兩種不同味噌來醃漬蛋黃,那麼也會對這種簡單食材變出的驚喜,嘖嘖稱奇。

麵包粉的魔法

『除了拿來做麵衣油炸之外,西式料理當中也會加入、讓口感更為柔軟溼潤的麵包粉,是我廚房中的魔法武器。』

在家宴客的時候,賓客看我從小小的「一」字型廚房端出一道道菜,不免都會想參觀這個神祕又神奇的地方。「哇,你也太多瓶瓶罐罐的調味料!」是的,我不大的廚房除了成堆從國外帶回來的餐具外,第二多的應該就屬調味料了。有多誇張?光是一個醋,廚房裡就有米醋、壽司醋、蘋果醋、白酒醋、紅酒醋、巴薩米克醋等,各種功用都不盡相同。同個種類,可能還有不同產地和品牌。

廚房裡的調味料,有溼料和乾料兩大類。乾料的瓶瓶罐罐數量也不遑多讓,薑黃、荳蔻、白胡椒粉、綜合黑胡椒粒、粉紅胡椒粒、羅勒粉、紅椒粉、孜然、肉桂、咖哩粉……,彷彿我就是一位精通世界各國料理的人。嗯,實情是,有不少乾料買來之後僅用過了一兩次,就因為不熟悉而被打入冷宮了。

避免大家跟我一樣走冤枉路,以一個過來人的身分在此分享:什麼乾料,最值得也最應該買?一罐好的海鹽,你用過後就知道回不去了,會乾脆多買幾罐起來。胡椒類幾乎是指名使用率第二高的乾料,白胡椒多用於中式料理;綜合黑胡椒粒則在西式料理中扮演畫龍點睛的角色,醃漬食物時也經常用到;粉紅胡椒是在辛辣感之餘,多了甜味、果香和花香,是我近來頗常使用的辛香料。羅勒粉則搶下了季軍的頭銜,多用於西式烘蛋或燉菜。

還有一樣,我也經常購買:麵包粉。和它不太熟前,只知道這是日式炸豬排最外一層裹的麵衣,能夠讓豬排外皮酥脆。後來,發現除了拿來炸之外,不少西式料理當中也會加入麵包粉,讓口感更為柔軟溼潤,道理可能像是我們在獅子頭裡加饅頭一樣。

在我餐桌出現的菜餚中,運用麵包粉最經典的,莫過於「義式鑲透抽」。端上桌時,香氣逼人,除了煎得焦香、胖鼓鼓的身軀外,和尋常的透抽並無兩樣。待一刀劃開後,向來空空如也的透抽身體填滿了黃色、綠色的內餡。

此時此刻,話題便會啟動:「裡頭有什麼?」而我總是愛賣關子:「大家要不要猜看看?」洋蔥、巴西里,還有透抽被切碎的腳是容易被辨識的食材,接著,往往陷入一片沉思,盼我快快公布解答。數次下來,幾乎無人猜到,是麵包粉、蛋與起司粉的組合。要不是我是這道菜的烹調者,這種答案我也想不到,畢竟麵包粉已無顆粒狀,和起司粉、蛋成為綿密滑順又具香氣的口感。

我所用的麵包粉,和拿新鮮土司來磨成粉有些不同,是較為乾燥略帶堅硬的麵包粉。一次,在日本友人家製作鑲透抽,便直接拿新鮮土司刨成粉來使用。結果,內餡過於溼潤軟黏,並非預期中的效果。

這樣的一包麵包粉,若在乾燥和良好保存狀況下是可以擺上一陣子的。它和起司粉極為速配,將兩者混合均勻後,撒在蔬菜上去烤,能夠創造出香酥的滋味。有時候,添點新鮮的巴西里一起,就又更迷人了。

欲罷不能的上海滋味

『室內彌漫著紹興燒雞的滋味,鍋蓋一開,酒香更奔放四溢,上海菜雖不以顏值取勝,但香氣與味道肯定是一等一。』

大概全社區都知道我在做上海紅燒菜吧。即便燉煮的過程,全都在緊密鍋蓋蓋著的鑄鐵鍋裡,整間屋子卻彌漫著一股紅燒的鹹甜、紹興酒與麻油香,更別說隨風四處飄散的其他味道了。

賓客一進門,已被紹興燒雞慢燉數十分鐘的濃縮滋味與香氣勾引。等到鍋蓋一開,酒香更加奔放四溢,湯汁幾乎收乾,除了焦糖的顏色,沒別的色彩了。這是道其貌不揚的菜,雞腿和薑片染上醬褐色,蔥段則是變得又爛又黑。只證明了上海菜並不是以「顏值」取勝,但說到了香氣與味道肯定是一等一。

不知道是膠質的黏唇,還是雞腿的鹹甜入味?大夥忙著拿著筷子取下幾乎骨肉分離的雞腿,餐桌瞬間安靜不少。直到有人發現盤裡還有慢火煸過的薑片時,才又一哄而搶食,把盤子清得一乾二淨。

是糖的誘惑嗎?每每端出上海菜,其受歡迎的程度就有如當紅巨星造訪一般,眾人簇擁而上。紹興燒雞是我從電視烹飪節目向上海菜高手陳力榮學來的,成功率百分百加上其受歡迎的程度,讓我收為拿手菜。高成功率來自材料和烹調方法簡單,只要掌握幾個訣竅,也能端出萬人迷。雞腿、蔥、薑、麻油、冰糖、醬油、紹興酒,僅僅七樣,都是尋常到不行的食材,準備起來一點也不難。

麻油慢火把薑煸香,煸到薑的水分盡失,是要訣之一。關鍵二,正是冰糖。當雞腿放入跟著鍋子一同煸炒時,倒入的冰糖從顆粒到融化在鍋內,此時絕對不能躁進,要把雞腿翻炒上色,才能再下醬油,也會有一鍋又甜又鹹的滋味。剩下的,就是時間了。花上3、40分鐘,把加進鍋裡的湯汁與氣味煨進食材裡。

紹興燒雞和多數的江浙菜一樣,靠著醬油和糖做出這迷人的滋味,這當中糖扮演著舉足輕重的角色。糖和雞肉的蛋白質在高溫加熱過程,產生了所謂的「梅納褐變反應」(Maillard reaction),帶出了深色聚合物和香味。加上蓋上鍋蓋的鍋子,水蒸氣凝結在鍋蓋,又不斷地落於鍋內,能讓膠原蛋白轉化為明膠。這也是為什麼紹興燒肉最後嘗起來總是黏嘴。明白這道理,只要是紅燒系列就也做起來得心應手。

另一道上海菜洋蔥子排雖不是紅燒,卻一樣擁有甘甜的滋味,同等迷人。初嘗這滋味是在實踐大學建築系副教授、人稱都市偵探李清志家中,他的夫人音樂家高晟端出了這道金黃透澈的上海家傳菜,洋蔥已透明軟爛蓋附在軟腴的排骨上,不但有醬香更有綿長的甘甜。「這用了八顆洋蔥。」高晟向我們解釋,是這道菜讓大家讚不絕口的關鍵。其實,將洋蔥炒得軟爛金黃的過程,也是梅納褐變反應的一種。洋蔥裡含有糖分與蛋白質,是故也在高溫翻炒之中金黃化了,也產生迷人的香氣與甜味。

聽聞,洋蔥子排的材料更少,僅有洋蔥、豬小排、油、醬油和冰糖,讓我躍躍欲試。高晟不藏私地將食譜與我分享,實際製作才發現,淚流滿面地切洋蔥是考驗;八顆洋蔥入鍋後如何攪動翻炒也有難度;再來,站在鍋前將滿滿的洋蔥炒至水分盡失,只剩原來的三分之一不到也是苦差事。其餘,讓排骨煎得焦香、灑糖添醬油、細火慢燉,則和紅燒的方法大同小異。

「好適合來碗白飯喔。」無論是洋蔥子排還是紹興燒雞,若沒有白飯相配實在太孤單。對於洋蔥子排剩下的醬汁,我和朋友們也有志一同,千萬別丟啊,拿來拌飯拌麵,就又是簡單又不失滿足感的一餐。