初見瑪莉莎媽媽

第一次跟瑪莉莎媽媽見面是冬天,在那之前只有在老義一周一次與媽媽的例行電話那頭聽過她的聲音,我稱她「Signora」──女士、夫人,對女性長輩或已婚女性的敬稱──我們那時還沒結婚,Signora瑪莉莎叫我Yen,即使只有三個字母,她仍記憶困難,得在她家用電話旁的小筆記本上,用大大的鉛筆字寫「Y E N」幫助記憶。

她家在義大利倫巴底(Lombardia)郊區小鎮,跟大都市米蘭隸屬於同一省份,然在兩小時的車程距離下,景觀與食物卻又截然不同。

我一向不太怕冷,穿的是住倫敦時陪我度過冬天的黑色大衣,到達小鎮的溫度是零下兩度,濕度很重,體感溫度負十,我開始發燒,精神低迷。並非最好的第一印象。但我們仍然謹遵見面禮節:

「您好,Signora。」

「你好,Yen。」

相處幾次後她不再叫我Yen,而是以「Nani」稱呼我,nani,小親親。老義聽了極為驚駭,他親愛的母親從來沒如此叫過任何人。

我是瑪莉莎媽媽生命中第一個亞洲人—──撇開鎮上義大利人稱為bar的小雜貨咖啡店裡的中國人不談的話(鎮上所有販賣早餐、咖啡跟零食的bar,都被中國人買下,據說幾十萬歐現金交易,不欠款也不囉嗦,非常爽快)。她與過世的先生(我無緣謀面的公公)個性南轅北轍,先生是區域性舞蹈比賽冠軍,我看過一張被媽媽細心保留了幾十年的泛黃剪報,黑白照片中他意氣風發,梳著漂亮的油亮棕黑髮,戴著墨鏡的臉,輪廓酷似艾爾帕西諾在《教父》裡帥氣姿態。

先生年輕時經營小生意,交友廣闊,因工所需開車跑遍義大利南北,假日喜歡跟朋友出門跳舞社交,一次一群男人相約周五晚上出門吃飯,回家時卻已是周日下午,他們玩得太盡興,邊喝酒邊開車,醒來時發現自己在七百公里外的海邊;瑪莉莎媽媽則有點幽閉恐懼,人生中去過最遠的兩個地方是:與先生孩子們一起旅行的威尼斯,以及米蘭──先生重病時住院的地方,兩處車程離家皆不到兩個半小時。她在這個小鎮出生,那是她生活的所有範圍。

所以你能想像,初見面時,媽媽聽我說義大利文,鬆了多大口氣。平時在家她只說方言,第一次見面整整兩周,只要我在場,她都盡量只用義大利文對話。

要了解瑪莉莎媽媽,必須從她的一天開始說起:晨起,在廚房燒水煮咖啡、站在爐前抽菸,咖啡配半杯優格後早餐結束,下地下室把當天要吃的麵包取出、秤好餃子,把預先做好的烤肉捲從冰庫裡取出退冰。然後開始兩小時的打掃,將髒衣服放入洗衣機後,庭院除草、把每一件襯衫、洋裝,甚至兒子的內褲都一絲不苟燙好,然後徹底掃除家裡每一個角落。年輕時跟先生一起買下的房子,是她的一切。瑪莉莎媽媽身體撐不上硬朗、經常腰酸背痛,我卻不曾在家裡找到半點灰塵。

她的人生大事是每年一次的番茄採收,以及南瓜季節──做好整年份的番茄醬、將最好的南瓜帶回家做餃子。孩子回家更是不得了,我們之後的每年夏天都回瑪莉莎媽媽家度假。她總在一個半月前囑咐:回家前一個月務必通知,要開始準備吃的了。那年跟老義回家前先去西班牙,卻收到哥哥臉書訊息:「立刻打給媽媽,急事。」嚇得屁滾尿流聯絡瑪莉莎媽媽,卻見她口氣淡定:「星期五幾點到家呀?我得準備吃的。」

我跟她的關係在柴米油鹽中建立,總是纏著她教我新菜。餃子怎麼做?用哪款起士?裡面肉放了幾種?烤多久?各種問題她都耐心一一回答。然在她家裡我們是客人,讓客人洗碗幫忙對義大利人來說是天大的恥辱,兒子們在客廳看電視,我就站在一旁幫打下手,起先她總趕我去客廳,久了大概發現我執拗不輸她,也開始接受我幫忙張羅吃喝、開始天南地北聊起天來,從鄰居家太太狗眼看人低、到年輕時的家庭軼事。那時爐上總有一鍋燒得滾燙的水,以及肉醬或番茄醬啵啵地煮著,我在一旁將她洗了一遍又一遍的生菜葉撕成一口大小(沙拉用切的?不在她工作守則中)、擠柳橙汁、從冰箱裡拿奶油、下麵、攪拌醬汁……這類小事。

還有一件重要工作是我極力爭取來的:飯前勢必要慎重取下桌上裝飾用的花瓶與一塵不染的白蕾絲桌布,重新鋪上用餐桌布,依序擺上主菜盤、麵盤,跟與桌布同花色的餐巾布(一樣被她燙得平整無瑕)、整副刀叉湯匙排上,再來是杯子、氣泡水、佐餐酒……這是身為廚師的職業病嗎?目測每人座位間距(在餐廳裡我們則用尺量),以計算餐具間的距離,再將光亮的盤子放上。每一餐的開始都是歡愉的前哨站,我極其享受擺餐桌時那種偷窺稍後歡愉的特權,工作也是、在家也是,面對著未知的美好、洗好燙好的布、擦得晶亮的餐具,而非剩菜、髒污,及宴席過後的頹靡。

於是除了擺餐桌、幫忙收剩菜回廚房、收起桌布、再重新鋪上蕾絲桌布、在她洗碗時陪她聊天,我不被允許做其他事,「你們是我的客人,不該工作」,她說。

我貪口,每種食材都抓來吃,也從不對她堆在我盤子上滿山滿谷的食物說不,她於是更起勁的跟我談吃,鉅細靡遺交代食譜細節。她每天都要用木頭製刨乳酪器刨上大量起士,一日我在房裡整理衣服,她跑來摸摸我的頭,手裡拿著刨剩的起士餵我吃,寵溺小動物那樣。她守在爐邊做一輩子的菜,每次起鍋前總還要呼喚兒子試味道、試麵熟度,「我老了,你們年輕人懂得比較多。」那時開始,她再也不找兒子試味道,我擔下重任成為榮耀試菜大使。有客人來訪時,也不再跟兒子討論菜色,把我當副廚那樣密謀哪道菜該上桌、什麼菜則該留著我們自己周末吃。

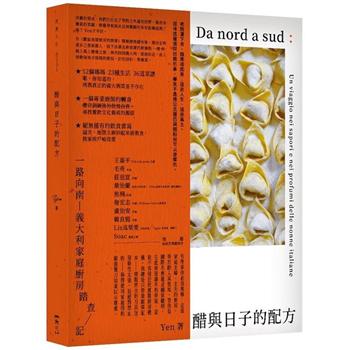

家中上菜是有順序的,跳過前菜,直接從第一道主菜開始(I primi):餃子(agnoli)小小一顆,內餡卻有雞、牛、馬、各種香腸,大量的格拉娜.帕達諾起司(Grano Padano)與肉豆蔻粉,一顆顆滋味小宇宙通常與牛肉、老母雞熬煮成的高湯一同上桌。再不然還有菠菜瑞可達起士餃、南瓜餃,有時我們也會換口味,吃點乾燥義大利麵(pasta asciutta),配肉醬、番茄醬,週日午餐,則吃海鮮麵。第一道主餐結束,麵碗收走,午餐往往簡單吃生火腿、臘腸當第二主餐,配菜則是沙拉、四季豆,晚餐就豐盛了,烤雞肉或烤豬肉,肉丸或燉牛肉,或一人整顆甜椒鑲肉,配菜是在鍋中煮到焦香綿軟的茴香,我特愛那茴香配菜,一人能吃三人份。一次客人突然來訪,「妳不是有做好的煎茴香?」媽媽答:「那做失敗,被我扔了。」隨即轉身跟我說:「我共做了五份,一份給我、一份給兒子,三份是妳的,不速之客只好吃別的。」

如此吃完,還有起士跟生火腿、摩德代拉熟火腿(Mortadella)要吃。結束之後是整盤水果:熟透的梨、哈密瓜、櫻桃、草莓,還有她做的提拉米蘇、巧克力布丁也連番上桌。天氣熱一點,啥都吃不下時,索性把水果切塊,用檸檬汁、柳橙汁加糖調味做成 水果沙拉(Macedonia)當甜點,當你撐得come un uovo(像一顆蛋)時,大概連顆西瓜子都塞不下了,她還催你吃,「這樣有吃飽嗎?再來點火腿?提拉米蘇?最後一口沙拉如何?」我們只好勉為其難飲盡最後一滴紅酒,從她那裝著珍藏老式水晶酒杯的櫥櫃裡,拿出果渣白蘭地(grappa) 宣告此餐完結。母愛果真是世界共通語言。

說這麼多,你大概以為語言相通就能跨越藩籬,事實上也是有些曲折的,對瑪莉莎來說,我畢竟還是頭髮烏黑、長了對杏仁眼(occhi da mandorle)的外國人,第一次見面後離開瑪莉莎媽媽家沒多久,我們打電話給她,她隨口問兒子:「你平常跟Yen用什麼語言溝通?」

「義大利文啊」,兒子回。

「她會說義大利文?」

「不然過去兩周妳是怎麼跟她溝通的?」

「不知道,我以為我會說英文。」

第一次跟瑪莉莎媽媽見面是冬天,在那之前只有在老義一周一次與媽媽的例行電話那頭聽過她的聲音,我稱她「Signora」──女士、夫人,對女性長輩或已婚女性的敬稱──我們那時還沒結婚,Signora瑪莉莎叫我Yen,即使只有三個字母,她仍記憶困難,得在她家用電話旁的小筆記本上,用大大的鉛筆字寫「Y E N」幫助記憶。

她家在義大利倫巴底(Lombardia)郊區小鎮,跟大都市米蘭隸屬於同一省份,然在兩小時的車程距離下,景觀與食物卻又截然不同。

我一向不太怕冷,穿的是住倫敦時陪我度過冬天的黑色大衣,到達小鎮的溫度是零下兩度,濕度很重,體感溫度負十,我開始發燒,精神低迷。並非最好的第一印象。但我們仍然謹遵見面禮節:

「您好,Signora。」

「你好,Yen。」

相處幾次後她不再叫我Yen,而是以「Nani」稱呼我,nani,小親親。老義聽了極為驚駭,他親愛的母親從來沒如此叫過任何人。

我是瑪莉莎媽媽生命中第一個亞洲人—──撇開鎮上義大利人稱為bar的小雜貨咖啡店裡的中國人不談的話(鎮上所有販賣早餐、咖啡跟零食的bar,都被中國人買下,據說幾十萬歐現金交易,不欠款也不囉嗦,非常爽快)。她與過世的先生(我無緣謀面的公公)個性南轅北轍,先生是區域性舞蹈比賽冠軍,我看過一張被媽媽細心保留了幾十年的泛黃剪報,黑白照片中他意氣風發,梳著漂亮的油亮棕黑髮,戴著墨鏡的臉,輪廓酷似艾爾帕西諾在《教父》裡帥氣姿態。

先生年輕時經營小生意,交友廣闊,因工所需開車跑遍義大利南北,假日喜歡跟朋友出門跳舞社交,一次一群男人相約周五晚上出門吃飯,回家時卻已是周日下午,他們玩得太盡興,邊喝酒邊開車,醒來時發現自己在七百公里外的海邊;瑪莉莎媽媽則有點幽閉恐懼,人生中去過最遠的兩個地方是:與先生孩子們一起旅行的威尼斯,以及米蘭──先生重病時住院的地方,兩處車程離家皆不到兩個半小時。她在這個小鎮出生,那是她生活的所有範圍。

所以你能想像,初見面時,媽媽聽我說義大利文,鬆了多大口氣。平時在家她只說方言,第一次見面整整兩周,只要我在場,她都盡量只用義大利文對話。

要了解瑪莉莎媽媽,必須從她的一天開始說起:晨起,在廚房燒水煮咖啡、站在爐前抽菸,咖啡配半杯優格後早餐結束,下地下室把當天要吃的麵包取出、秤好餃子,把預先做好的烤肉捲從冰庫裡取出退冰。然後開始兩小時的打掃,將髒衣服放入洗衣機後,庭院除草、把每一件襯衫、洋裝,甚至兒子的內褲都一絲不苟燙好,然後徹底掃除家裡每一個角落。年輕時跟先生一起買下的房子,是她的一切。瑪莉莎媽媽身體撐不上硬朗、經常腰酸背痛,我卻不曾在家裡找到半點灰塵。

她的人生大事是每年一次的番茄採收,以及南瓜季節──做好整年份的番茄醬、將最好的南瓜帶回家做餃子。孩子回家更是不得了,我們之後的每年夏天都回瑪莉莎媽媽家度假。她總在一個半月前囑咐:回家前一個月務必通知,要開始準備吃的了。那年跟老義回家前先去西班牙,卻收到哥哥臉書訊息:「立刻打給媽媽,急事。」嚇得屁滾尿流聯絡瑪莉莎媽媽,卻見她口氣淡定:「星期五幾點到家呀?我得準備吃的。」

我跟她的關係在柴米油鹽中建立,總是纏著她教我新菜。餃子怎麼做?用哪款起士?裡面肉放了幾種?烤多久?各種問題她都耐心一一回答。然在她家裡我們是客人,讓客人洗碗幫忙對義大利人來說是天大的恥辱,兒子們在客廳看電視,我就站在一旁幫打下手,起先她總趕我去客廳,久了大概發現我執拗不輸她,也開始接受我幫忙張羅吃喝、開始天南地北聊起天來,從鄰居家太太狗眼看人低、到年輕時的家庭軼事。那時爐上總有一鍋燒得滾燙的水,以及肉醬或番茄醬啵啵地煮著,我在一旁將她洗了一遍又一遍的生菜葉撕成一口大小(沙拉用切的?不在她工作守則中)、擠柳橙汁、從冰箱裡拿奶油、下麵、攪拌醬汁……這類小事。

還有一件重要工作是我極力爭取來的:飯前勢必要慎重取下桌上裝飾用的花瓶與一塵不染的白蕾絲桌布,重新鋪上用餐桌布,依序擺上主菜盤、麵盤,跟與桌布同花色的餐巾布(一樣被她燙得平整無瑕)、整副刀叉湯匙排上,再來是杯子、氣泡水、佐餐酒……這是身為廚師的職業病嗎?目測每人座位間距(在餐廳裡我們則用尺量),以計算餐具間的距離,再將光亮的盤子放上。每一餐的開始都是歡愉的前哨站,我極其享受擺餐桌時那種偷窺稍後歡愉的特權,工作也是、在家也是,面對著未知的美好、洗好燙好的布、擦得晶亮的餐具,而非剩菜、髒污,及宴席過後的頹靡。

於是除了擺餐桌、幫忙收剩菜回廚房、收起桌布、再重新鋪上蕾絲桌布、在她洗碗時陪她聊天,我不被允許做其他事,「你們是我的客人,不該工作」,她說。

我貪口,每種食材都抓來吃,也從不對她堆在我盤子上滿山滿谷的食物說不,她於是更起勁的跟我談吃,鉅細靡遺交代食譜細節。她每天都要用木頭製刨乳酪器刨上大量起士,一日我在房裡整理衣服,她跑來摸摸我的頭,手裡拿著刨剩的起士餵我吃,寵溺小動物那樣。她守在爐邊做一輩子的菜,每次起鍋前總還要呼喚兒子試味道、試麵熟度,「我老了,你們年輕人懂得比較多。」那時開始,她再也不找兒子試味道,我擔下重任成為榮耀試菜大使。有客人來訪時,也不再跟兒子討論菜色,把我當副廚那樣密謀哪道菜該上桌、什麼菜則該留著我們自己周末吃。

家中上菜是有順序的,跳過前菜,直接從第一道主菜開始(I primi):餃子(agnoli)小小一顆,內餡卻有雞、牛、馬、各種香腸,大量的格拉娜.帕達諾起司(Grano Padano)與肉豆蔻粉,一顆顆滋味小宇宙通常與牛肉、老母雞熬煮成的高湯一同上桌。再不然還有菠菜瑞可達起士餃、南瓜餃,有時我們也會換口味,吃點乾燥義大利麵(pasta asciutta),配肉醬、番茄醬,週日午餐,則吃海鮮麵。第一道主餐結束,麵碗收走,午餐往往簡單吃生火腿、臘腸當第二主餐,配菜則是沙拉、四季豆,晚餐就豐盛了,烤雞肉或烤豬肉,肉丸或燉牛肉,或一人整顆甜椒鑲肉,配菜是在鍋中煮到焦香綿軟的茴香,我特愛那茴香配菜,一人能吃三人份。一次客人突然來訪,「妳不是有做好的煎茴香?」媽媽答:「那做失敗,被我扔了。」隨即轉身跟我說:「我共做了五份,一份給我、一份給兒子,三份是妳的,不速之客只好吃別的。」

如此吃完,還有起士跟生火腿、摩德代拉熟火腿(Mortadella)要吃。結束之後是整盤水果:熟透的梨、哈密瓜、櫻桃、草莓,還有她做的提拉米蘇、巧克力布丁也連番上桌。天氣熱一點,啥都吃不下時,索性把水果切塊,用檸檬汁、柳橙汁加糖調味做成 水果沙拉(Macedonia)當甜點,當你撐得come un uovo(像一顆蛋)時,大概連顆西瓜子都塞不下了,她還催你吃,「這樣有吃飽嗎?再來點火腿?提拉米蘇?最後一口沙拉如何?」我們只好勉為其難飲盡最後一滴紅酒,從她那裝著珍藏老式水晶酒杯的櫥櫃裡,拿出果渣白蘭地(grappa) 宣告此餐完結。母愛果真是世界共通語言。

說這麼多,你大概以為語言相通就能跨越藩籬,事實上也是有些曲折的,對瑪莉莎來說,我畢竟還是頭髮烏黑、長了對杏仁眼(occhi da mandorle)的外國人,第一次見面後離開瑪莉莎媽媽家沒多久,我們打電話給她,她隨口問兒子:「你平常跟Yen用什麼語言溝通?」

「義大利文啊」,兒子回。

「她會說義大利文?」

「不然過去兩周妳是怎麼跟她溝通的?」

「不知道,我以為我會說英文。」