Part1準備篇

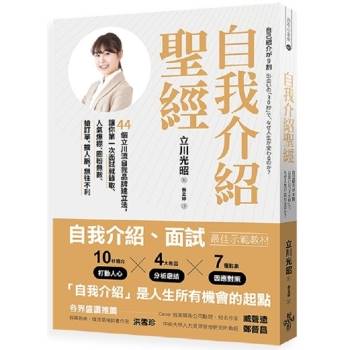

1自我介紹的目的是給人好印象:別想在自我介紹展現所有個人價值

●個人價值不是自我介紹的重點

人生中,我們會碰到許多「關鍵時刻」。不管是面試的主管、手握大訂單的客戶或想交往的對象,我們總期待可以在對方心目中留下深刻印象。此時,成敗的關鍵就在自我介紹。

不論在工作或私生活,一個人能否成功,自我介紹占了九成的重要性。然而,在此我先要釐清一點──一個人真正的價值並非透過短短幾秒自我介紹就能了解。

人類並沒有單純到可在初次見面的幾分鐘內就被看穿本性,況且也不是誰都擁有瞬間摸透對方的超群洞察力。

再者,雖說「外表決定九○%的第一印象」,但光憑外表並無法在第一時間就掌握一個人的人格特質、工作能力、甚至感性面。我們都是透過長期交往,才慢慢了解對方是否值得信賴。

以我為例,曾有人在相識一年後才告訴我:「出乎意料之外,立川先生原來是個可靠的人。」

我也有過雙方往來十年才得以在工作上合作的經驗。這並非我歷經十年努力談成的生意,而是過去從未談及工作的友人主動提議:「這份工作我想託付給立川先生!」就像花了十年歲月耐心等待到時機成熟的那一刻,但其實要構築深厚的信任關係本來就需要時間。

因此,我希望大家最好先這樣想――不論是交易對象、上司、前輩或戀人,要讓對方了解你的人格特質,最少也需要一年的時間。

看到這裡,也許有人會想吐槽:「既然如此,那自我介紹應該只有一成的重要性,其他九成都是靠後續的互動,不是嗎?」

這個說法並沒有錯。

●延續「未來」才是自我介紹的重點

我認為應該把自我介紹當作是一種契機,讓我們與對方展開互動,並讓對方熟知你的優點,要做到這點,前提還是得將初次見面的「現在」延續成「未來」才行。

具體來說,所謂的延續成未來,就是透過自我介紹,讓對方產生「想再跟這個人見一次面」「想再約個時間,好好聊一下這個人的專業」「希望下次有機會,能與這個人探討我們公司的問題」等念頭,讓對方預設下一次的碰面。

如果對方是在聯誼或相親邂逅的對象,那接下來就是主動提出邀約:「要不要找時間一起吃個飯?」來取得對方同意,或由對方主動提出邀請。沒有這些過程,是無法展開深入交往的。在各種課程或社團活動等認識新朋友的場合上也一樣。

要成功到達此階段,自我介紹是不可或缺的。

簡單來說,希望對方了解你,並長久往來,自我介紹是非常重要的工具。

2無法讓對方記住並想再見的人:掌握自我介紹失敗的原因,對症下藥

●四種自我介紹失敗的類型

前文提到許多人因不善於自我介紹而吃悶虧,特別是二十幾歲、三十歲出頭的商務人士,他們正是所謂的「無法好好介紹自己的族群」。

這種人大多不會讓對方留下深刻印象,更不用提獲得第二次、第三次見面的機會。

觀察這些年輕的商務人士,他們失敗的自我介紹大多具有以下四項特徵:

1缺乏自信,看起來膽怯心虛 →性格上的問題

2無法篩選出表達重點 →策略上的問題

3表達內容偏離重點 →自我分析上的問題

4表達方式錯誤 →表達上的問題

●失敗原因及問題癥結

類型1的人問題出在本身的性格。這類人自我認同感低,也就是不認為「自己是無可替代的存在」。做任何事都缺乏自信,心中感到強烈不安,擔心「如果失敗了怎麼辦?」因此在自我介紹時也變得畏首畏尾。

這類人在自我介紹時總是咕咕噥噥,聲音細如蚊鳴聽不清楚,看起來毫無自信,自然無法讓人想與他有進一步的往來。面試或談生意時如此,更遑論在聯誼、婚友活動等場合了,絕對都屬於希望渺茫的一群。

類型2的人問題出在自我介紹的策略。這類人在言談上沒有障礙,但無法篩選出要表達的要點。說話內容毫無章法,因此會有類似以下的情形:

•報上姓名後就結束了→不知從何介紹自己,因此講不下去。

•說話毫無條理→過於努力,東拉西扯的,最後搞不清楚自己想傳達給對方的重點到底為何。

•只想用最保險的方式介紹自己→幾乎只提公司名稱、姓名、職銜,用誰都能直接套用的說法,平凡至極,也缺乏自己的獨特性。

「初次見面,我是XX(公司名)的△△(姓名),請多多指教。」這是最基本的自我介紹,聽起來毫無特色也是理所當然,光憑這樣並無法讓對方了解你與別人的差異。大多數人都屬於此類,因欠缺個性而無法讓對方留下深刻印象。

類型3的人,雖然明確抓住了重點,但方向完全偏離,因而失敗。

以結果來說,就是「傳達了對方並不感興趣的資訊」,這是因為沒有正確分析自我的優缺點所致。

類型4的人,是在表達階段出了問題,也就是表達方式錯誤。

近年來,商務交流已漸漸形成一套固定模式,有自我介紹及交換名片的時間,因此必須向許多人介紹自己。此時便可見到有些人用大嗓門,精神飽滿地反覆嚷嚷自己的姓名,有如選舉宣傳車的廣播一般。

這種人就是典型的類型4,在表達階段出了錯。

大聲呼喊或多次重複公司名稱、個人姓名,這樣的表現是很吸睛沒錯,但會讓人覺得「熱血過頭」,而對你留下「搞不清楚場合」的壞印象。

若是大學社團的聚餐或公司主辦的迎新會等場合,由於是「自己人」的聚會,這麼做倒無妨;但若是商務場合,只會覺得這人真詭異,而留下「他很丟人現眼」的印象。雖然成功地留在別人的記憶中了,卻不會讓人期待再與你相見。

Part2實戰篇

19人醜吃草?靠自我介紹挽救吧!:第一印象雖重要,但並非無法動搖

●第一印象在七秒鐘內已決定?

提到自我介紹,第一印象是最重要的關鍵字之一。人只有在面對初識的對象才需要自我介紹,因此,自我介紹也是對方對你的最初印象,換個角度,你對對方也是如此。

人們常說「七秒就能決定一個人的第一印象」,也就是俗稱的「七秒法則」,意思是說在如此短暫的片刻之間,我們就會對初次見面的人產生特定印象,判斷對方「好像是怎麼樣的一個人」。

佛羅里達州立大學心理學家曼尼博士(Jon Maner)的研究結果指出,要判斷一個初次見面的對象是否「具有魅力」「能建立友誼」,或是「互為敵對關係」,需要的時間竟然不過○‧五秒。

根據實驗結果,曼尼博士表示:「人類具有在○‧五秒內判斷出對於對方的喜惡及對方是敵是友的傾向。」這也代表俗話所說的「一見鍾情」是經過科學證明的。

在心理學領域上,這樣的原理被稱作「拍手法則」,也就是說用拍一次手如此短的時間,我們就能在「開朗/陰暗」「喜歡/厭惡」「覺得舒爽/覺得噁心」等相對的印象之中選出一邊。

「開朗/陰暗」「容易親近/不好親近」這些特質,我們都能從包含外在觀感(視覺資訊)的整體氛圍中瞬間察覺。人類具有一種能力,能夠不藉由分析,就瞬間看穿事物的本質。正因如此,才會導出「第一印象很重要」這個結論。

心理學上還有一個名為「初始效果」的法則,這是指對事物的最初印象最容易在大腦裡紮根,對之後產生的新印象具有非常大的影響力。

簡單地說,就是「開頭最重要」這個道理。比喻成電影,第一幕就決定了整體印象,決定了是否可讓人留下「這部片很精彩」的感想。若比作網站,只要光看第一秒映入眼簾的首頁照片或標語,就決定能否讓人產生「這網站好像很有看頭」的印象,並懷抱好感繼續看下去,這些行為都符合此道理。

而以人為對象的狀況,也曾有過這麼一個實驗。在你與某位大人物初次會面前,若他的親信先告訴你:「XX先生非常開朗又友善」,或「XX先生沒耐心又神經質,你的言行要謹慎」,隨後與對方見面所產生的第一印象將會截然不同。

最初懷抱的印象也可能對後續的觀感產生極大影響。

若與對方碰面之前就先抱有好感,實際見面後也會延續良好的印象。

若在碰面之前先對對方產生壞印象,即使實際見面交談後發現本人形象與聽說的不同,轉而抱持好感,潛意識裡仍會處處想找出對方沒耐心或神經質的一面,而受到影響。不管結果是哪一種,都代表一開始的印象很重要。

●不帥、不美就一定不利?

究竟是怎樣的人,能在第一次碰面就讓對方留下良好印象呢?

當然,帥哥美女容易讓人產生良好印象,容貌姣好的人在面試、聯誼乃至婚友活動上都處於有利的一方,這是眾所周知的。這是因為人類天生對於美麗完好的事物會感到動心。

洋溢清新氣息的人、給人爽朗印象的人、氣質溫柔的人、舉止穩重的人、活力充沛的人、品味高雅的人、具備知性的人、談吐風趣的人、有光環的人……這些人都容易給人留下美好的第一印象,令人想親近。

包含臉蛋在內,整體外貌上具有優勢的人可說已贏在起跑點。交換名片或自我介紹時,這些人的表現也許也能如同外表(形象)一般完美,又或者製造出反差,例如:「長相帥氣,結果是個迷糊蛋,令人好感度上升」「是個美女卻不會裝腔作勢,令人特別有好感」,不管採用哪一種策略,都是可行的。

但是,若有人問我,那貌不驚人的人是否在初次見面就注定吃鱉?我的答案是否定的。

●第一印象就算搞砸也不要緊

光靠外貌就讓人加分的人雖然令人生羨,但其實他們也背負著等量的壓力。

由於第一眼就讓人心生好感,之後的言行或態度若差別太大,反而會替形象扣分。

俊男美女也容易受到夾帶嫉妒的抨擊,例如:「長得雖然帥,但說話超空洞」「雖然是美女,但是態度很差、很傲慢」等,這是他們的宿命,也能說是弱點。

反之,相貌平凡到會被扣分,以及容易帶給人「性格陰暗」「難以接近」「不親切」等印象的族群,在交換名片或自我介紹時,只要能挽回形象就沒問題了。

有些人乍看之下毫不出色,但在經過短暫交談後,會讓人發現「很誠懇正直」「反應很快」「聲音具有說服力」等優點。

即使外貌不佳而在起跑點上被扣分,用三十秒就能扳回一城,六十秒便能讓對方注意到優點所在,讓好感度大幅提升。

自我介紹不僅包含容貌、表情等視覺資訊,還包括音量大小、強弱高低及語速等「聲音印象」與「言談內容」。就算在外貌上吃虧,也可憑藉「聲音」與談話內容,成功將自己的形象轉負為正。

請大家充滿自信,靠準備好的自我介紹贏得好人緣吧!

20外貌至上主義者的危機:「外表占九成」法則不適用於所有狀況

●因錯誤解讀而普及的「麥拉賓法則」

美國心理學家麥拉賓(Albert Mehrabian)曾進行過一項實驗,測試在感情或態度上給予相互矛盾的資訊時,人會著重於哪一方的資訊。該實驗的結果至今仍受到眾多書籍與演講引用,我想多數人應該都略知一二。

●言語本身的意思……七%

●聲音的音質、大小、聲調……三八%

●表情……五五%

這就是知名的「麥拉賓法則」。

所謂「在感情或態度上矛盾的資訊」,舉例來說,就像你的戀人或後輩糊塗犯錯時,你可能會面帶笑容親切地說:「你這傢伙真傻耶!」

光從「你這傢伙」「真傻」這些字眼來解讀,帶有貶低的意思,但態度與語氣上卻又充滿包容與憐愛……當對方接收到這般矛盾的資訊時,並不會依字面來判斷,而會根據你的笑容與聲調中所包含的情感。

我想許多讀者都有類似經驗,假設戀人因約會遲到向你道歉:「不好意思,你生氣了嗎?」而你回答:「沒有。」

然而,如果你的聲調偏高帶刺,或眉頭緊皺、露出陰沉或嚴峻的表情,那對方就能察覺到你正按捺著怒火。

以上面這則案例來看,對方最後是採信「態度與表情」,而非「字面之意」。

從此實驗便導出了一個論點,那就是在傳達資訊之際,比起語言溝通,非語言溝通(包含表情、臉色、視線、態度等)是更重要的憑據,這也使得「外表占九成」成為人們心中根深蒂固的觀念。

然而,「麥拉賓法則」只適用於對方傳達出模稜兩可的訊息之時。人類並不是日常都重視表面(表情)及聲調大過於語言本身的意思。

事實上,過去我也曾誤解了好一陣子,將麥拉賓法則解讀為「人不論在何種場合,對於對方傳遞的訊息所採信的比例,都是非語言溝通(三八+五五%)大於語言(七%)」。

●外表並非「唯一」的重點

某些「專家」引用麥拉賓法則時,往往會強調「人在決定對他人的印象時,語言只占了其中百分之七的重要性。在初次見面的場合,最重要的是占有百分之五十五影響力的外表」,但這套法則並非在所有溝通場合都適用,因此,對於這種「外貌主義」得多加謹慎。

舉例來說,在傳遞「美國第四十四任總統是歐巴馬」這樣的事實時,無論傳遞方作何裝扮、擺出何種表情、用怎樣的聲調來闡述,對接收方來說,意義並不會有所改變。事實與發言者的外觀並沒有任何關聯。

若只重視外表,也許就會犯下以下錯誤:

「這次有機會當面跟客戶做簡報,對方的老闆似乎也會出席,雖然內容還沒準備好,但只要套上高級西裝,表情與語氣自信滿滿的,應該能應付過去吧……」

這樣的狀況下,結局可能如你所願,成功敷衍過去,也可能因為外表與簡報內容有所落差而導致失敗。若堅信「外表最重要」「說話內容對方根本不在意」,而進行拙劣、不成熟的說明,終究只會被對方判斷為輕佻不周的人。

為了掩飾企劃書內容空洞而在門面下功夫,最重要的企劃案本身卻無法打動對方,得到的評價應該只有「可讚賞的只有西裝和表演力」「空有外表」。

1自我介紹的目的是給人好印象:別想在自我介紹展現所有個人價值

●個人價值不是自我介紹的重點

人生中,我們會碰到許多「關鍵時刻」。不管是面試的主管、手握大訂單的客戶或想交往的對象,我們總期待可以在對方心目中留下深刻印象。此時,成敗的關鍵就在自我介紹。

不論在工作或私生活,一個人能否成功,自我介紹占了九成的重要性。然而,在此我先要釐清一點──一個人真正的價值並非透過短短幾秒自我介紹就能了解。

人類並沒有單純到可在初次見面的幾分鐘內就被看穿本性,況且也不是誰都擁有瞬間摸透對方的超群洞察力。

再者,雖說「外表決定九○%的第一印象」,但光憑外表並無法在第一時間就掌握一個人的人格特質、工作能力、甚至感性面。我們都是透過長期交往,才慢慢了解對方是否值得信賴。

以我為例,曾有人在相識一年後才告訴我:「出乎意料之外,立川先生原來是個可靠的人。」

我也有過雙方往來十年才得以在工作上合作的經驗。這並非我歷經十年努力談成的生意,而是過去從未談及工作的友人主動提議:「這份工作我想託付給立川先生!」就像花了十年歲月耐心等待到時機成熟的那一刻,但其實要構築深厚的信任關係本來就需要時間。

因此,我希望大家最好先這樣想――不論是交易對象、上司、前輩或戀人,要讓對方了解你的人格特質,最少也需要一年的時間。

看到這裡,也許有人會想吐槽:「既然如此,那自我介紹應該只有一成的重要性,其他九成都是靠後續的互動,不是嗎?」

這個說法並沒有錯。

●延續「未來」才是自我介紹的重點

我認為應該把自我介紹當作是一種契機,讓我們與對方展開互動,並讓對方熟知你的優點,要做到這點,前提還是得將初次見面的「現在」延續成「未來」才行。

具體來說,所謂的延續成未來,就是透過自我介紹,讓對方產生「想再跟這個人見一次面」「想再約個時間,好好聊一下這個人的專業」「希望下次有機會,能與這個人探討我們公司的問題」等念頭,讓對方預設下一次的碰面。

如果對方是在聯誼或相親邂逅的對象,那接下來就是主動提出邀約:「要不要找時間一起吃個飯?」來取得對方同意,或由對方主動提出邀請。沒有這些過程,是無法展開深入交往的。在各種課程或社團活動等認識新朋友的場合上也一樣。

要成功到達此階段,自我介紹是不可或缺的。

簡單來說,希望對方了解你,並長久往來,自我介紹是非常重要的工具。

2無法讓對方記住並想再見的人:掌握自我介紹失敗的原因,對症下藥

●四種自我介紹失敗的類型

前文提到許多人因不善於自我介紹而吃悶虧,特別是二十幾歲、三十歲出頭的商務人士,他們正是所謂的「無法好好介紹自己的族群」。

這種人大多不會讓對方留下深刻印象,更不用提獲得第二次、第三次見面的機會。

觀察這些年輕的商務人士,他們失敗的自我介紹大多具有以下四項特徵:

1缺乏自信,看起來膽怯心虛 →性格上的問題

2無法篩選出表達重點 →策略上的問題

3表達內容偏離重點 →自我分析上的問題

4表達方式錯誤 →表達上的問題

●失敗原因及問題癥結

類型1的人問題出在本身的性格。這類人自我認同感低,也就是不認為「自己是無可替代的存在」。做任何事都缺乏自信,心中感到強烈不安,擔心「如果失敗了怎麼辦?」因此在自我介紹時也變得畏首畏尾。

這類人在自我介紹時總是咕咕噥噥,聲音細如蚊鳴聽不清楚,看起來毫無自信,自然無法讓人想與他有進一步的往來。面試或談生意時如此,更遑論在聯誼、婚友活動等場合了,絕對都屬於希望渺茫的一群。

類型2的人問題出在自我介紹的策略。這類人在言談上沒有障礙,但無法篩選出要表達的要點。說話內容毫無章法,因此會有類似以下的情形:

•報上姓名後就結束了→不知從何介紹自己,因此講不下去。

•說話毫無條理→過於努力,東拉西扯的,最後搞不清楚自己想傳達給對方的重點到底為何。

•只想用最保險的方式介紹自己→幾乎只提公司名稱、姓名、職銜,用誰都能直接套用的說法,平凡至極,也缺乏自己的獨特性。

「初次見面,我是XX(公司名)的△△(姓名),請多多指教。」這是最基本的自我介紹,聽起來毫無特色也是理所當然,光憑這樣並無法讓對方了解你與別人的差異。大多數人都屬於此類,因欠缺個性而無法讓對方留下深刻印象。

類型3的人,雖然明確抓住了重點,但方向完全偏離,因而失敗。

以結果來說,就是「傳達了對方並不感興趣的資訊」,這是因為沒有正確分析自我的優缺點所致。

類型4的人,是在表達階段出了問題,也就是表達方式錯誤。

近年來,商務交流已漸漸形成一套固定模式,有自我介紹及交換名片的時間,因此必須向許多人介紹自己。此時便可見到有些人用大嗓門,精神飽滿地反覆嚷嚷自己的姓名,有如選舉宣傳車的廣播一般。

這種人就是典型的類型4,在表達階段出了錯。

大聲呼喊或多次重複公司名稱、個人姓名,這樣的表現是很吸睛沒錯,但會讓人覺得「熱血過頭」,而對你留下「搞不清楚場合」的壞印象。

若是大學社團的聚餐或公司主辦的迎新會等場合,由於是「自己人」的聚會,這麼做倒無妨;但若是商務場合,只會覺得這人真詭異,而留下「他很丟人現眼」的印象。雖然成功地留在別人的記憶中了,卻不會讓人期待再與你相見。

Part2實戰篇

19人醜吃草?靠自我介紹挽救吧!:第一印象雖重要,但並非無法動搖

●第一印象在七秒鐘內已決定?

提到自我介紹,第一印象是最重要的關鍵字之一。人只有在面對初識的對象才需要自我介紹,因此,自我介紹也是對方對你的最初印象,換個角度,你對對方也是如此。

人們常說「七秒就能決定一個人的第一印象」,也就是俗稱的「七秒法則」,意思是說在如此短暫的片刻之間,我們就會對初次見面的人產生特定印象,判斷對方「好像是怎麼樣的一個人」。

佛羅里達州立大學心理學家曼尼博士(Jon Maner)的研究結果指出,要判斷一個初次見面的對象是否「具有魅力」「能建立友誼」,或是「互為敵對關係」,需要的時間竟然不過○‧五秒。

根據實驗結果,曼尼博士表示:「人類具有在○‧五秒內判斷出對於對方的喜惡及對方是敵是友的傾向。」這也代表俗話所說的「一見鍾情」是經過科學證明的。

在心理學領域上,這樣的原理被稱作「拍手法則」,也就是說用拍一次手如此短的時間,我們就能在「開朗/陰暗」「喜歡/厭惡」「覺得舒爽/覺得噁心」等相對的印象之中選出一邊。

「開朗/陰暗」「容易親近/不好親近」這些特質,我們都能從包含外在觀感(視覺資訊)的整體氛圍中瞬間察覺。人類具有一種能力,能夠不藉由分析,就瞬間看穿事物的本質。正因如此,才會導出「第一印象很重要」這個結論。

心理學上還有一個名為「初始效果」的法則,這是指對事物的最初印象最容易在大腦裡紮根,對之後產生的新印象具有非常大的影響力。

簡單地說,就是「開頭最重要」這個道理。比喻成電影,第一幕就決定了整體印象,決定了是否可讓人留下「這部片很精彩」的感想。若比作網站,只要光看第一秒映入眼簾的首頁照片或標語,就決定能否讓人產生「這網站好像很有看頭」的印象,並懷抱好感繼續看下去,這些行為都符合此道理。

而以人為對象的狀況,也曾有過這麼一個實驗。在你與某位大人物初次會面前,若他的親信先告訴你:「XX先生非常開朗又友善」,或「XX先生沒耐心又神經質,你的言行要謹慎」,隨後與對方見面所產生的第一印象將會截然不同。

最初懷抱的印象也可能對後續的觀感產生極大影響。

若與對方碰面之前就先抱有好感,實際見面後也會延續良好的印象。

若在碰面之前先對對方產生壞印象,即使實際見面交談後發現本人形象與聽說的不同,轉而抱持好感,潛意識裡仍會處處想找出對方沒耐心或神經質的一面,而受到影響。不管結果是哪一種,都代表一開始的印象很重要。

●不帥、不美就一定不利?

究竟是怎樣的人,能在第一次碰面就讓對方留下良好印象呢?

當然,帥哥美女容易讓人產生良好印象,容貌姣好的人在面試、聯誼乃至婚友活動上都處於有利的一方,這是眾所周知的。這是因為人類天生對於美麗完好的事物會感到動心。

洋溢清新氣息的人、給人爽朗印象的人、氣質溫柔的人、舉止穩重的人、活力充沛的人、品味高雅的人、具備知性的人、談吐風趣的人、有光環的人……這些人都容易給人留下美好的第一印象,令人想親近。

包含臉蛋在內,整體外貌上具有優勢的人可說已贏在起跑點。交換名片或自我介紹時,這些人的表現也許也能如同外表(形象)一般完美,又或者製造出反差,例如:「長相帥氣,結果是個迷糊蛋,令人好感度上升」「是個美女卻不會裝腔作勢,令人特別有好感」,不管採用哪一種策略,都是可行的。

但是,若有人問我,那貌不驚人的人是否在初次見面就注定吃鱉?我的答案是否定的。

●第一印象就算搞砸也不要緊

光靠外貌就讓人加分的人雖然令人生羨,但其實他們也背負著等量的壓力。

由於第一眼就讓人心生好感,之後的言行或態度若差別太大,反而會替形象扣分。

俊男美女也容易受到夾帶嫉妒的抨擊,例如:「長得雖然帥,但說話超空洞」「雖然是美女,但是態度很差、很傲慢」等,這是他們的宿命,也能說是弱點。

反之,相貌平凡到會被扣分,以及容易帶給人「性格陰暗」「難以接近」「不親切」等印象的族群,在交換名片或自我介紹時,只要能挽回形象就沒問題了。

有些人乍看之下毫不出色,但在經過短暫交談後,會讓人發現「很誠懇正直」「反應很快」「聲音具有說服力」等優點。

即使外貌不佳而在起跑點上被扣分,用三十秒就能扳回一城,六十秒便能讓對方注意到優點所在,讓好感度大幅提升。

自我介紹不僅包含容貌、表情等視覺資訊,還包括音量大小、強弱高低及語速等「聲音印象」與「言談內容」。就算在外貌上吃虧,也可憑藉「聲音」與談話內容,成功將自己的形象轉負為正。

請大家充滿自信,靠準備好的自我介紹贏得好人緣吧!

20外貌至上主義者的危機:「外表占九成」法則不適用於所有狀況

●因錯誤解讀而普及的「麥拉賓法則」

美國心理學家麥拉賓(Albert Mehrabian)曾進行過一項實驗,測試在感情或態度上給予相互矛盾的資訊時,人會著重於哪一方的資訊。該實驗的結果至今仍受到眾多書籍與演講引用,我想多數人應該都略知一二。

●言語本身的意思……七%

●聲音的音質、大小、聲調……三八%

●表情……五五%

這就是知名的「麥拉賓法則」。

所謂「在感情或態度上矛盾的資訊」,舉例來說,就像你的戀人或後輩糊塗犯錯時,你可能會面帶笑容親切地說:「你這傢伙真傻耶!」

光從「你這傢伙」「真傻」這些字眼來解讀,帶有貶低的意思,但態度與語氣上卻又充滿包容與憐愛……當對方接收到這般矛盾的資訊時,並不會依字面來判斷,而會根據你的笑容與聲調中所包含的情感。

我想許多讀者都有類似經驗,假設戀人因約會遲到向你道歉:「不好意思,你生氣了嗎?」而你回答:「沒有。」

然而,如果你的聲調偏高帶刺,或眉頭緊皺、露出陰沉或嚴峻的表情,那對方就能察覺到你正按捺著怒火。

以上面這則案例來看,對方最後是採信「態度與表情」,而非「字面之意」。

從此實驗便導出了一個論點,那就是在傳達資訊之際,比起語言溝通,非語言溝通(包含表情、臉色、視線、態度等)是更重要的憑據,這也使得「外表占九成」成為人們心中根深蒂固的觀念。

然而,「麥拉賓法則」只適用於對方傳達出模稜兩可的訊息之時。人類並不是日常都重視表面(表情)及聲調大過於語言本身的意思。

事實上,過去我也曾誤解了好一陣子,將麥拉賓法則解讀為「人不論在何種場合,對於對方傳遞的訊息所採信的比例,都是非語言溝通(三八+五五%)大於語言(七%)」。

●外表並非「唯一」的重點

某些「專家」引用麥拉賓法則時,往往會強調「人在決定對他人的印象時,語言只占了其中百分之七的重要性。在初次見面的場合,最重要的是占有百分之五十五影響力的外表」,但這套法則並非在所有溝通場合都適用,因此,對於這種「外貌主義」得多加謹慎。

舉例來說,在傳遞「美國第四十四任總統是歐巴馬」這樣的事實時,無論傳遞方作何裝扮、擺出何種表情、用怎樣的聲調來闡述,對接收方來說,意義並不會有所改變。事實與發言者的外觀並沒有任何關聯。

若只重視外表,也許就會犯下以下錯誤:

「這次有機會當面跟客戶做簡報,對方的老闆似乎也會出席,雖然內容還沒準備好,但只要套上高級西裝,表情與語氣自信滿滿的,應該能應付過去吧……」

這樣的狀況下,結局可能如你所願,成功敷衍過去,也可能因為外表與簡報內容有所落差而導致失敗。若堅信「外表最重要」「說話內容對方根本不在意」,而進行拙劣、不成熟的說明,終究只會被對方判斷為輕佻不周的人。

為了掩飾企劃書內容空洞而在門面下功夫,最重要的企劃案本身卻無法打動對方,得到的評價應該只有「可讚賞的只有西裝和表演力」「空有外表」。