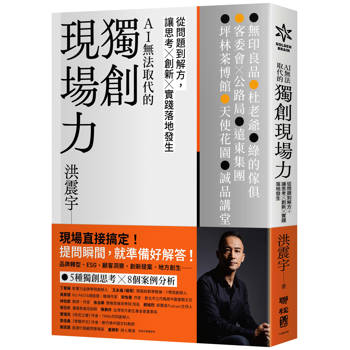

前言:晶片與螺絲的渴望,不輸給AI的獨到能力(節錄)

這是一個充滿危機的不確定年代。

外在大環境高度不確定,被形容是「VUCA」時代。不斷升高的地緣政治、環境、社會、經濟與科技風險,帶來了Volatility(易變性)、Uncertainty(不確定性)、Complexity(複雜性)與Ambiguity(模糊性),這些狀況都讓我們工作充滿挑戰與壓力。

還有AI取代大量工作的隱憂。由於AI 是透過蒐集龐大資料來進行分析、歸納與整理,未來將有可能取代大多數的重複性工作。除此之外,甚至連教育、醫療、創意、文化等需要高度思考與創造力的領域,都可能受到衝擊。

AI吉卜力V.S. 宮崎駿之亂的反思

以今年四月流行的AI模仿吉卜力風格的熱潮為例。大家一開始覺得新鮮有趣,最後發現每張圖片都是類似風格之後,已不再獨特,熱潮開始消退、現在幾乎已沒有人再用AI模仿吉卜力風格。

如果不是吉卜力的獨特風格與內容,就不會讓人產生模仿的動機。這個模仿動機的背後,在於人們對「獨特的原創力」、也就是獨創力,具有高度的嚮往與渴望。

吉卜力的獨創力,來自導演宮崎駿的提問。每部經典動畫雖然都是奇幻風格,卻都扣緊時代意義,例如《神隱少女》是十歲的少女千尋,如果父母不見了、名字也消失了,她要如何找到回家的路?《蒼鷺與少年》則是在日本軍國主義下,失去母親的少年,回鄉躲避戰亂,他人生充滿迷惘,要活出怎樣的人生?

這些具有啟發深刻的問題,建立了劇情主軸,再結合時代背景、有溫度、情感、故事與獨特風格的內容,激發我們對美好世界的期待與想像,重新認識自我與世界,並撫慰我們的不安與憂傷。

這就是獨創力,而且是只有實體現場才能創造特有優勢的獨創現場力。

為什麼需要具有現場影響力的獨創力?因為我們需要實地觀察與找出現場真正的問題,有了現場感,才能提出獨特的創意方向,更要提升顧客在各種場域的現場體驗與感受,創造他們的情緒價值,建立更深度的連結。

這正是AI無法取代我們的核心價值。AI可以透過分析和組合數據資料產生新的結果,但這些答案或內容通常是在既定框架內產生,往往只能模仿外在形式,缺乏個人情感、故事與意義。

這個能力,開發AI更需要

然而獨創力不是影視產業的專屬能力,也不是廣告、行銷與設計師獨有的能力,就連高科技看似冰冷的晶片、或是不起眼的傳統產業螺絲,也需要擁有獨創力。

我的朋友是半導體設計公司的產品規劃經理(PM),他經常要拜訪國內外的PC品牌大廠,詳細了解他們的需求,才能設計對應的晶片功能、解決客戶的問題。

由於品牌大廠會接到來自各個銷售通路反應的消費者問題,難以歸納整理,只能提出各式各樣的破碎問題。於是,這位產品規劃主管會帶著「系統架構師」(類似樂團指揮的角色,將顧客問題轉換成設計專案,定義整體架構來進行功能開發與協調整合),釐清客戶問題、定義使用的情境脈絡及實際需求,並轉換成晶片設計的專業用語,才能有效進行內部溝通,提出解決客戶問題的方案。

例如客戶有個常見問題,當使用者進行線上會議時,通常只能坐在電腦前說話,不能任意走動,因為會導致麥克風無法接收到聲音。他們就針對這項問題進行內部討論,設計出一款全新晶片,能透過AI來辨識追蹤講話者的聲音(或稱聲紋英文為Voiceprint,又稱聲紋),即使使用者走來走去,搭配的指向性麥克風,也能藉AI隨時辨認並捕捉他的聲音,讓溝通無障礙。

有了這獨創的晶片,才能解決顧客的問題。

找到對的方向,才能透過各自專業能來解決問題,發揮獨創現場力的價值。

不只是晶片與螺絲,各行各業、甚至是自媒體工作者都需要獨創力。因為AI能提供效率,但源頭的思考、創意與熱情,以及了解他人的期待與需求,都要靠我們自己努力。

小心被取代!四個生存挑戰

想要提升獨創力,就得先克服四個挑戰。第一個挑戰是我們習慣解題的答案思維,缺少質疑問題的提問思維,養成被動慣性,缺乏好奇心。

台灣的人才很優秀,很會解題,卻不太會問問題。因為學校教育以考試作答為主,學生習慣被動接受問題,再去找尋答案,然而工作上的問題非常複雜、沒有標準答案。

第二個挑戰是團隊的僵化思考,往往在既有框架打轉,造成創新不足。

問題在於團隊被自己的框架所局限。若團隊都是從既有的經驗與知識來解決問題,會驅使團隊找尋熟悉的方向,排斥陌生、不了解的事物。長期下來,成員不是不敢提出好想法,就是打安全牌、聽從團隊意見,可能就會擴大團隊盲點、解決錯誤問題。

第三個挑戰是整體經濟趨勢重視情感共鳴,但我們長期代工、求標準答案的慣性,對技術、規格、功能可能很內行,但缺乏以人為中心的同理心,不易創造情感價值。

第四個挑戰在於,演算法讓我們習慣被動接收資訊,更缺乏主動探索的能力。

滑手機、快速瀏覽內容已成為日常習慣,在演算法機制的運作下,短影音經過不斷複製與改造,持續出現同類型的內容,讓我們進入平庸的「扁平時代」。

扁平化會帶來兩個問題。第一是讓我們被動接收大量資訊,卻欠缺主動的反思與質疑,去探索陌生的外在世界。第二是對細節與品質感受的不足,因為短影音缺乏前後脈絡,只有十幾秒,無法讓我們感受更多完整、有脈絡的內容,也會降低深度理解知識的能力。

獨創升級的強大影響力

我們需要有意識的提升獨創力來突破這些挑戰,才能創造對自己有意義、對顧客有影響力、有價值的作品。

第一,很多人誤以為創意是天賦,已經無法升級進步,其實只要有系統方法來刻意練習,就能獨自升級。

第二,我們與AI的關係就像成振宇領導闇影軍團。我們擁有強大的獨創力,才能分配任務、訓練AI成為強大的闇影軍團,完成各種任務與目標。

此刻,我們最需要獨創升級,也是我寫這本書的初衷與動力。

然而,談創意、甚至企劃的書非常多,為什麼我還要寫這本書?我發現多數談創意、創造力的書,都集中在廣告行銷領域,會造成案例不夠接地氣,無法讓不同領域的讀者產生共鳴與連結,也缺乏系統性的應用方法。

因此,這本書有三個特色,第一,獨創力不是想點子、找靈感的單一能力,而是由SMART五力統合的系統思維。包括脈絡情境力(Situation)、市場感受力(Market Sense)、提問力(Ask)、再定義(Redefine)與轉化力(Transform),成為環環相扣的能力組合。除了SMART五力,再運用獨創方法學的三階段思考模式,將獨創力從點、線構建成面,讓獨創思考更完整。

第二,運用這套方法解析八個不同主題的實戰案例,幫助讀者深入理解與應用。包括組織如何解決創新的兩難,品牌如何創造顧客的驚喜感動,如何提出獨特的ESG方案,如何讓團隊充滿創意與熱情,以及如何規劃吸引人的課程。

第三,方法與案例適用在各行各業。包括高科技業、傳統產業、服務業、非營利組織、教育界、自媒體與政府部門。只要我們有想溝通與影響的對象,希望解決問題或提升品質,帶來深刻感動,甚至如何與AI溝通,都能透過這套系統方法創造影響力。

最後,還是要回到人類要如何不會被AI取代、甚至可以超越AI的關鍵。AI幫助我們將複雜資訊化繁為簡、歸納重點,然而AI提供的企劃建議或創意方向,往往過於空泛,或者都是已知的答案與方向。即使AI提出好建議,卻會抹去我們對於實踐過程產生的「手感」與「靈感」,這正是我們持續追尋的人生存在感。

這是一個充滿危機的不確定年代。

外在大環境高度不確定,被形容是「VUCA」時代。不斷升高的地緣政治、環境、社會、經濟與科技風險,帶來了Volatility(易變性)、Uncertainty(不確定性)、Complexity(複雜性)與Ambiguity(模糊性),這些狀況都讓我們工作充滿挑戰與壓力。

還有AI取代大量工作的隱憂。由於AI 是透過蒐集龐大資料來進行分析、歸納與整理,未來將有可能取代大多數的重複性工作。除此之外,甚至連教育、醫療、創意、文化等需要高度思考與創造力的領域,都可能受到衝擊。

AI吉卜力V.S. 宮崎駿之亂的反思

以今年四月流行的AI模仿吉卜力風格的熱潮為例。大家一開始覺得新鮮有趣,最後發現每張圖片都是類似風格之後,已不再獨特,熱潮開始消退、現在幾乎已沒有人再用AI模仿吉卜力風格。

如果不是吉卜力的獨特風格與內容,就不會讓人產生模仿的動機。這個模仿動機的背後,在於人們對「獨特的原創力」、也就是獨創力,具有高度的嚮往與渴望。

吉卜力的獨創力,來自導演宮崎駿的提問。每部經典動畫雖然都是奇幻風格,卻都扣緊時代意義,例如《神隱少女》是十歲的少女千尋,如果父母不見了、名字也消失了,她要如何找到回家的路?《蒼鷺與少年》則是在日本軍國主義下,失去母親的少年,回鄉躲避戰亂,他人生充滿迷惘,要活出怎樣的人生?

這些具有啟發深刻的問題,建立了劇情主軸,再結合時代背景、有溫度、情感、故事與獨特風格的內容,激發我們對美好世界的期待與想像,重新認識自我與世界,並撫慰我們的不安與憂傷。

這就是獨創力,而且是只有實體現場才能創造特有優勢的獨創現場力。

為什麼需要具有現場影響力的獨創力?因為我們需要實地觀察與找出現場真正的問題,有了現場感,才能提出獨特的創意方向,更要提升顧客在各種場域的現場體驗與感受,創造他們的情緒價值,建立更深度的連結。

這正是AI無法取代我們的核心價值。AI可以透過分析和組合數據資料產生新的結果,但這些答案或內容通常是在既定框架內產生,往往只能模仿外在形式,缺乏個人情感、故事與意義。

這個能力,開發AI更需要

然而獨創力不是影視產業的專屬能力,也不是廣告、行銷與設計師獨有的能力,就連高科技看似冰冷的晶片、或是不起眼的傳統產業螺絲,也需要擁有獨創力。

我的朋友是半導體設計公司的產品規劃經理(PM),他經常要拜訪國內外的PC品牌大廠,詳細了解他們的需求,才能設計對應的晶片功能、解決客戶的問題。

由於品牌大廠會接到來自各個銷售通路反應的消費者問題,難以歸納整理,只能提出各式各樣的破碎問題。於是,這位產品規劃主管會帶著「系統架構師」(類似樂團指揮的角色,將顧客問題轉換成設計專案,定義整體架構來進行功能開發與協調整合),釐清客戶問題、定義使用的情境脈絡及實際需求,並轉換成晶片設計的專業用語,才能有效進行內部溝通,提出解決客戶問題的方案。

例如客戶有個常見問題,當使用者進行線上會議時,通常只能坐在電腦前說話,不能任意走動,因為會導致麥克風無法接收到聲音。他們就針對這項問題進行內部討論,設計出一款全新晶片,能透過AI來辨識追蹤講話者的聲音(或稱聲紋英文為Voiceprint,又稱聲紋),即使使用者走來走去,搭配的指向性麥克風,也能藉AI隨時辨認並捕捉他的聲音,讓溝通無障礙。

有了這獨創的晶片,才能解決顧客的問題。

找到對的方向,才能透過各自專業能來解決問題,發揮獨創現場力的價值。

不只是晶片與螺絲,各行各業、甚至是自媒體工作者都需要獨創力。因為AI能提供效率,但源頭的思考、創意與熱情,以及了解他人的期待與需求,都要靠我們自己努力。

小心被取代!四個生存挑戰

想要提升獨創力,就得先克服四個挑戰。第一個挑戰是我們習慣解題的答案思維,缺少質疑問題的提問思維,養成被動慣性,缺乏好奇心。

台灣的人才很優秀,很會解題,卻不太會問問題。因為學校教育以考試作答為主,學生習慣被動接受問題,再去找尋答案,然而工作上的問題非常複雜、沒有標準答案。

第二個挑戰是團隊的僵化思考,往往在既有框架打轉,造成創新不足。

問題在於團隊被自己的框架所局限。若團隊都是從既有的經驗與知識來解決問題,會驅使團隊找尋熟悉的方向,排斥陌生、不了解的事物。長期下來,成員不是不敢提出好想法,就是打安全牌、聽從團隊意見,可能就會擴大團隊盲點、解決錯誤問題。

第三個挑戰是整體經濟趨勢重視情感共鳴,但我們長期代工、求標準答案的慣性,對技術、規格、功能可能很內行,但缺乏以人為中心的同理心,不易創造情感價值。

第四個挑戰在於,演算法讓我們習慣被動接收資訊,更缺乏主動探索的能力。

滑手機、快速瀏覽內容已成為日常習慣,在演算法機制的運作下,短影音經過不斷複製與改造,持續出現同類型的內容,讓我們進入平庸的「扁平時代」。

扁平化會帶來兩個問題。第一是讓我們被動接收大量資訊,卻欠缺主動的反思與質疑,去探索陌生的外在世界。第二是對細節與品質感受的不足,因為短影音缺乏前後脈絡,只有十幾秒,無法讓我們感受更多完整、有脈絡的內容,也會降低深度理解知識的能力。

獨創升級的強大影響力

我們需要有意識的提升獨創力來突破這些挑戰,才能創造對自己有意義、對顧客有影響力、有價值的作品。

第一,很多人誤以為創意是天賦,已經無法升級進步,其實只要有系統方法來刻意練習,就能獨自升級。

第二,我們與AI的關係就像成振宇領導闇影軍團。我們擁有強大的獨創力,才能分配任務、訓練AI成為強大的闇影軍團,完成各種任務與目標。

此刻,我們最需要獨創升級,也是我寫這本書的初衷與動力。

然而,談創意、甚至企劃的書非常多,為什麼我還要寫這本書?我發現多數談創意、創造力的書,都集中在廣告行銷領域,會造成案例不夠接地氣,無法讓不同領域的讀者產生共鳴與連結,也缺乏系統性的應用方法。

因此,這本書有三個特色,第一,獨創力不是想點子、找靈感的單一能力,而是由SMART五力統合的系統思維。包括脈絡情境力(Situation)、市場感受力(Market Sense)、提問力(Ask)、再定義(Redefine)與轉化力(Transform),成為環環相扣的能力組合。除了SMART五力,再運用獨創方法學的三階段思考模式,將獨創力從點、線構建成面,讓獨創思考更完整。

第二,運用這套方法解析八個不同主題的實戰案例,幫助讀者深入理解與應用。包括組織如何解決創新的兩難,品牌如何創造顧客的驚喜感動,如何提出獨特的ESG方案,如何讓團隊充滿創意與熱情,以及如何規劃吸引人的課程。

第三,方法與案例適用在各行各業。包括高科技業、傳統產業、服務業、非營利組織、教育界、自媒體與政府部門。只要我們有想溝通與影響的對象,希望解決問題或提升品質,帶來深刻感動,甚至如何與AI溝通,都能透過這套系統方法創造影響力。

最後,還是要回到人類要如何不會被AI取代、甚至可以超越AI的關鍵。AI幫助我們將複雜資訊化繁為簡、歸納重點,然而AI提供的企劃建議或創意方向,往往過於空泛,或者都是已知的答案與方向。即使AI提出好建議,卻會抹去我們對於實踐過程產生的「手感」與「靈感」,這正是我們持續追尋的人生存在感。