約會時間、地點,含糊約定就好

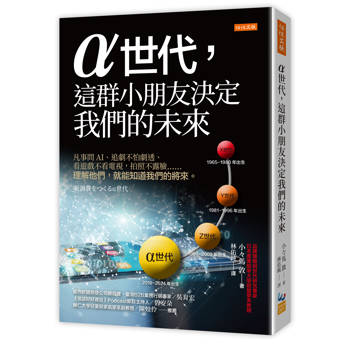

在與企業方談論Z世代或α世代的特徵時,常會有人問到:「這些行為特徵究竟是這個世代特有的,還是反映了整個時代的趨勢?」

面對這個問題,我通常會先解釋:「各個時代生活環境的相似之處,會影響在同一時期成長的世代,使他們的價值觀與行為具有一致的特徵。」並以此為前提,進一步說明:「正因如此,更有必要理解該世代是在什麼樣的生活環境中,建立他們的人格與價值觀。」

所謂的人格,指心理層面的特質。人格通常會在3~10歲的童年時期奠定基礎。在進入10~18歲的青春期後,受到周遭環境與人際關係影響,逐漸確立價值觀(對人、事、物的看法)。到了18歲以後的青年期,該世代共通的行為特徵會更加明顯。

我們在研究X、Y、Z以及α世代時,也遵循這樣的觀點,觀察他們在童年期、青春期和青年期這三個階段,如何逐步形成只屬於該世代的共同特徵。只要能夠理解世代的成長歷程,並結合該時代的流行文化、社會氛圍與生活環境,就能更全面的掌握其行為特徵。

目前,α世代大都仍處於建立人格基礎的童年時期。但接下來,他們將逐漸邁入青春期,開始形塑自己的價值觀。

未來,我們也將持續觀察α世代在脫離父母、邁向自立的過程中,價值觀與行為模式是否會出現新的變化,深入了解這個世代的成長過程。

另一個較常見的問題是:「現在的大學生,在進入職場並實現經濟獨立之後,他們的價值觀和行為是否會有所改變?」也就是「世代的行為特徵,是否會隨著年齡增長而產生變化?」

以我觀察研究室歷屆畢業生的經驗來看,他們在進入社會之後,價值觀和行為特徵不會產生劇烈的變化。當然,隨著可支配所得增加,跟學生時期相比,消費習慣自然會有所改變。例如:不再像學生時代那樣愛吃吃到飽,反而更傾向品嘗少量但美味的食物。但是,我認為像是「不想浪費錢」的節儉態度是不會變的。

以泡沫世代來說,即使年過50,依然會特別喜歡名牌商品,甚至偶爾出現衝動購物等行為。這代表一個人在十幾歲至二十幾歲之間,塑造出的基本人格、價值觀和行為特徵,通常會伴隨他們一生,不會因為年齡而有太大的變化,反而會因為結婚、生育或職場環境的變化而有所調整。當生活圈受到影響,自然就會產生變化。

我就是個最好的例子。10年前,我從外商顧問公司的經營者轉換跑道而投入教職,生活環境產生了巨大的變化。過去,我的工作從未與大學生有太多接觸,但轉職之後,經過每天的相處,也逐漸改變我對他們的看法和感受。

剛開始,我對許多事情感到非常困惑。例如,大學生經常會在言談間省略一些字句、發表時習慣一手拿著手機、對會面的時間和地點都含糊決定等。

但跟他們共同相處幾個月之後,我慢慢理解到那些行為背後的價值觀與環境,也逐漸能夠包容、接受價值觀上的種種差異。

以見面約時間或地點不夠明確為例,是因為他們覺得只要大概決定,當天再用手機聯絡就好。這也反映出他們不想給對方壓力、體貼彼此的想法。了解這一點後,我甚至開始認同:「或許這樣的思考方式,更符合接下來的時代趨勢。」更進一步心生「這些孩子未來將創造出嶄新的社會標準,確實該支持他們」的想法。

我相信,無論在哪個時代,年輕一代的價值觀通常會比上一個世代更符合當下的社會需求,並推動社會進步與變遷。尤其是Z世代和α世代,基本上大都以社會公益(Social Good)為判斷標準,使得上個世代很難對他們的行為提出反對意見。

試著包容年輕一代的想法,並適時調整自身的價值觀,社會才能往健全且持續成長的方向發展。隨著年齡與性別的差異逐漸淡化,年輕世代的價值觀,將對未來社會發揮更強烈的影響力。

討厭拐彎抹角的廣告

在EIEEB模型中,幾乎看不到消費者跟廣告有接觸。那麼,廣告到底該出現在哪個階段?又能否發揮實質效果?

就結論來說,先建立共鳴,再投放廣告,這樣才能提升廣告的效果。當消費者認同品牌、企業或對其產生好感時,他們才會願意觀看廣告,並嘗試解讀其中資訊。

年輕世代普遍認為「廣告只會說商品的好話,沒有參考價值」,因此大都會選擇忽略。而企業為了避免被忽視,則會試圖讓廣告變得更有趣,但這樣的做法其實沒有太大意義。因為,對年輕人來說,網路上本來就充滿各式各樣的有趣內容,他們並不指望廣告帶來娛樂價值。

相較之下,Z世代消費者更在意商品適不適合自己,他們會為了確認這件事,積極在網路上搜尋相關資訊。

雖然Z世代會廣泛參考各種資訊,但他們通常會下意識的避開廣告與業配,這類資訊對他們而言缺乏公信力。

同樣的,他們也很少主動參考由企業或品牌官方帳號所發布的資訊。不過,這種趨勢近年來也開始產生變化──由於他們在社群媒體上越來越常看到過時資訊,或是誇大不實的業配,因而懷疑社群資訊的可信度,轉而覺得還是官方情報比較可靠。

因此,我認為未來的行銷模式,應建立「協助消費者確認官方資訊,再到社群媒體補充不足之處」的流程。此外,廣告也應該明確告知來自官方,不需要刻意掩飾,而是應該直接表達重點,協助消費者選擇。如果試圖抓住消費者目光,刻意營造不像廣告的假象,反而會讓人覺得不值得參考,最終造成反效果。

另一個值得注意的重點是廣告創意。目前大多數電視廣告(Commercial Message,縮寫為CM)都會以有趣的故事包裝,將商品資訊隱含其中。但是,年輕世代其實並不樂意花時間解讀廣告中的弦外之音。

以通訊公司的家庭優惠方案廣告為例,該廣告是一段有趣的小故事,間接表達「家人一起使用會更划算」,直到最後幾秒出現「家族方案更優惠!」的文字。

我們詢問學生對這個廣告的看法,他們大都覺得好笑、有趣,但也表示看不懂廣告想表達的內容。當我們解釋「這個廣告的重點,就是全家人一起用這個方案會更便宜」,學生們回答:「那一開始直說不就好了?」

也就是說,廣告雖然能帶來娛樂效果,但觀眾不會主動解讀其中含義,因此商品資訊很可能根本不會被記住。即便是那些被評為很動人或是爆紅的廣告,也存在類似的問題。

確實,越是讓人摸不著頭緒的內容,觀看次數往往越高,但這並不代表觀眾會對商品產生認同。

如果回歸隱喻的本質,它的本意應該是「用容易理解的事物比喻,讓內容更具說服力」。但廣告在設計時卻經常過於刻意,變成一種拐彎抹角傳達資訊的技巧,讓觀眾需要額外花時間解讀,反而降低了廣告的效果。因此,廣告所表達的訊息應該清晰且直白,幫助消費者快速理解,這才是現代廣告應該追求的方向。

關於Z世代大學生對廣告的觀感,還有一個令我們感到驚訝的現象。當我們播放近期的電視廣告時,許多人表示:「這個廣告我從來沒看過。」即使是投放量高達2,000~3,000總收視點數(Gross Rating Point,縮寫為GRP)的廣告,也常被學生們忽略。

問到學生印象較深的廣告時,他們提到的多半是社群媒體上的影片廣告,或是戶外廣告(Out-Of-Home)。換句話說,這類廣告不是欠缺觸及率,而是被學生們刻意忽略。

我們也常聽到學生表示:「這個廣告我沒看過,但好像有聽過。」這顯示他們即使待在開著電視的客廳,注意力仍完全集中在手機上。對他們來說,電視廣告更像是背景音樂,而不是視覺上的資訊來源。

廣告商顯然也察覺到了這一點,因此近年來的廣告,越來越著重在吸引觀眾注意力,例如搭配洗腦的旋律、舞蹈,或是讓人印象深刻的音效等。然而,即使這類廣告成功讓人留下印象,卻無法讓觀眾記住品牌或了解廣告真正想傳達的內容。

那麼,該如何讓消費者願意觀看廣告?事實上,大學生在觀看廣告時,容易受到以下幾種心理影響。

第一種是偶像出演的廣告。他們會抱持著支持偶像的心態觀看廣告。同樣的,當自己喜歡的創作者或網紅接了業配,即使知道是廣告,他們還是會選擇觀看,以表達自己的支持。

這種應援心理有時會轉化為應援購買。但這類購買行為的動機,主要是為了支持偶像,較難以對商品或品牌產生認同感,因此回購率通常也不高。

第二種情況則是出於「感謝」的心情。例如,當觀看YouTube影片時,會意識到:「正是因為有這些廣告,我才能免費觀看,稍微忍耐一下吧。」不過,他們對廣告的耐心仍是有限的,因此會希望平臺能明確顯示廣告幾秒後會結束。

第三種情況是來自認同感。舉例來說,當消費者在搜尋商品時,意外發現品牌背後的理念或製作團隊的熱情而心生共鳴,他們會願意主動觀看廣告,並想:「既然如此,那就稍微看看廣告吧!」

綜上所述,如果能營造消費者對企業或品牌的認同感,以及輕鬆生活就能支持的心理,就能大幅提升廣告效果。因此,在規畫顧客旅程(Customer Journey)時,應該在投放廣告前,先透過公關行銷或體驗型活動與消費者初步建立聯繫,如此一來,廣告的影響力將會更加顯著。

在與企業方談論Z世代或α世代的特徵時,常會有人問到:「這些行為特徵究竟是這個世代特有的,還是反映了整個時代的趨勢?」

面對這個問題,我通常會先解釋:「各個時代生活環境的相似之處,會影響在同一時期成長的世代,使他們的價值觀與行為具有一致的特徵。」並以此為前提,進一步說明:「正因如此,更有必要理解該世代是在什麼樣的生活環境中,建立他們的人格與價值觀。」

所謂的人格,指心理層面的特質。人格通常會在3~10歲的童年時期奠定基礎。在進入10~18歲的青春期後,受到周遭環境與人際關係影響,逐漸確立價值觀(對人、事、物的看法)。到了18歲以後的青年期,該世代共通的行為特徵會更加明顯。

我們在研究X、Y、Z以及α世代時,也遵循這樣的觀點,觀察他們在童年期、青春期和青年期這三個階段,如何逐步形成只屬於該世代的共同特徵。只要能夠理解世代的成長歷程,並結合該時代的流行文化、社會氛圍與生活環境,就能更全面的掌握其行為特徵。

目前,α世代大都仍處於建立人格基礎的童年時期。但接下來,他們將逐漸邁入青春期,開始形塑自己的價值觀。

未來,我們也將持續觀察α世代在脫離父母、邁向自立的過程中,價值觀與行為模式是否會出現新的變化,深入了解這個世代的成長過程。

另一個較常見的問題是:「現在的大學生,在進入職場並實現經濟獨立之後,他們的價值觀和行為是否會有所改變?」也就是「世代的行為特徵,是否會隨著年齡增長而產生變化?」

以我觀察研究室歷屆畢業生的經驗來看,他們在進入社會之後,價值觀和行為特徵不會產生劇烈的變化。當然,隨著可支配所得增加,跟學生時期相比,消費習慣自然會有所改變。例如:不再像學生時代那樣愛吃吃到飽,反而更傾向品嘗少量但美味的食物。但是,我認為像是「不想浪費錢」的節儉態度是不會變的。

以泡沫世代來說,即使年過50,依然會特別喜歡名牌商品,甚至偶爾出現衝動購物等行為。這代表一個人在十幾歲至二十幾歲之間,塑造出的基本人格、價值觀和行為特徵,通常會伴隨他們一生,不會因為年齡而有太大的變化,反而會因為結婚、生育或職場環境的變化而有所調整。當生活圈受到影響,自然就會產生變化。

我就是個最好的例子。10年前,我從外商顧問公司的經營者轉換跑道而投入教職,生活環境產生了巨大的變化。過去,我的工作從未與大學生有太多接觸,但轉職之後,經過每天的相處,也逐漸改變我對他們的看法和感受。

剛開始,我對許多事情感到非常困惑。例如,大學生經常會在言談間省略一些字句、發表時習慣一手拿著手機、對會面的時間和地點都含糊決定等。

但跟他們共同相處幾個月之後,我慢慢理解到那些行為背後的價值觀與環境,也逐漸能夠包容、接受價值觀上的種種差異。

以見面約時間或地點不夠明確為例,是因為他們覺得只要大概決定,當天再用手機聯絡就好。這也反映出他們不想給對方壓力、體貼彼此的想法。了解這一點後,我甚至開始認同:「或許這樣的思考方式,更符合接下來的時代趨勢。」更進一步心生「這些孩子未來將創造出嶄新的社會標準,確實該支持他們」的想法。

我相信,無論在哪個時代,年輕一代的價值觀通常會比上一個世代更符合當下的社會需求,並推動社會進步與變遷。尤其是Z世代和α世代,基本上大都以社會公益(Social Good)為判斷標準,使得上個世代很難對他們的行為提出反對意見。

試著包容年輕一代的想法,並適時調整自身的價值觀,社會才能往健全且持續成長的方向發展。隨著年齡與性別的差異逐漸淡化,年輕世代的價值觀,將對未來社會發揮更強烈的影響力。

討厭拐彎抹角的廣告

在EIEEB模型中,幾乎看不到消費者跟廣告有接觸。那麼,廣告到底該出現在哪個階段?又能否發揮實質效果?

就結論來說,先建立共鳴,再投放廣告,這樣才能提升廣告的效果。當消費者認同品牌、企業或對其產生好感時,他們才會願意觀看廣告,並嘗試解讀其中資訊。

年輕世代普遍認為「廣告只會說商品的好話,沒有參考價值」,因此大都會選擇忽略。而企業為了避免被忽視,則會試圖讓廣告變得更有趣,但這樣的做法其實沒有太大意義。因為,對年輕人來說,網路上本來就充滿各式各樣的有趣內容,他們並不指望廣告帶來娛樂價值。

相較之下,Z世代消費者更在意商品適不適合自己,他們會為了確認這件事,積極在網路上搜尋相關資訊。

雖然Z世代會廣泛參考各種資訊,但他們通常會下意識的避開廣告與業配,這類資訊對他們而言缺乏公信力。

同樣的,他們也很少主動參考由企業或品牌官方帳號所發布的資訊。不過,這種趨勢近年來也開始產生變化──由於他們在社群媒體上越來越常看到過時資訊,或是誇大不實的業配,因而懷疑社群資訊的可信度,轉而覺得還是官方情報比較可靠。

因此,我認為未來的行銷模式,應建立「協助消費者確認官方資訊,再到社群媒體補充不足之處」的流程。此外,廣告也應該明確告知來自官方,不需要刻意掩飾,而是應該直接表達重點,協助消費者選擇。如果試圖抓住消費者目光,刻意營造不像廣告的假象,反而會讓人覺得不值得參考,最終造成反效果。

另一個值得注意的重點是廣告創意。目前大多數電視廣告(Commercial Message,縮寫為CM)都會以有趣的故事包裝,將商品資訊隱含其中。但是,年輕世代其實並不樂意花時間解讀廣告中的弦外之音。

以通訊公司的家庭優惠方案廣告為例,該廣告是一段有趣的小故事,間接表達「家人一起使用會更划算」,直到最後幾秒出現「家族方案更優惠!」的文字。

我們詢問學生對這個廣告的看法,他們大都覺得好笑、有趣,但也表示看不懂廣告想表達的內容。當我們解釋「這個廣告的重點,就是全家人一起用這個方案會更便宜」,學生們回答:「那一開始直說不就好了?」

也就是說,廣告雖然能帶來娛樂效果,但觀眾不會主動解讀其中含義,因此商品資訊很可能根本不會被記住。即便是那些被評為很動人或是爆紅的廣告,也存在類似的問題。

確實,越是讓人摸不著頭緒的內容,觀看次數往往越高,但這並不代表觀眾會對商品產生認同。

如果回歸隱喻的本質,它的本意應該是「用容易理解的事物比喻,讓內容更具說服力」。但廣告在設計時卻經常過於刻意,變成一種拐彎抹角傳達資訊的技巧,讓觀眾需要額外花時間解讀,反而降低了廣告的效果。因此,廣告所表達的訊息應該清晰且直白,幫助消費者快速理解,這才是現代廣告應該追求的方向。

關於Z世代大學生對廣告的觀感,還有一個令我們感到驚訝的現象。當我們播放近期的電視廣告時,許多人表示:「這個廣告我從來沒看過。」即使是投放量高達2,000~3,000總收視點數(Gross Rating Point,縮寫為GRP)的廣告,也常被學生們忽略。

問到學生印象較深的廣告時,他們提到的多半是社群媒體上的影片廣告,或是戶外廣告(Out-Of-Home)。換句話說,這類廣告不是欠缺觸及率,而是被學生們刻意忽略。

我們也常聽到學生表示:「這個廣告我沒看過,但好像有聽過。」這顯示他們即使待在開著電視的客廳,注意力仍完全集中在手機上。對他們來說,電視廣告更像是背景音樂,而不是視覺上的資訊來源。

廣告商顯然也察覺到了這一點,因此近年來的廣告,越來越著重在吸引觀眾注意力,例如搭配洗腦的旋律、舞蹈,或是讓人印象深刻的音效等。然而,即使這類廣告成功讓人留下印象,卻無法讓觀眾記住品牌或了解廣告真正想傳達的內容。

那麼,該如何讓消費者願意觀看廣告?事實上,大學生在觀看廣告時,容易受到以下幾種心理影響。

第一種是偶像出演的廣告。他們會抱持著支持偶像的心態觀看廣告。同樣的,當自己喜歡的創作者或網紅接了業配,即使知道是廣告,他們還是會選擇觀看,以表達自己的支持。

這種應援心理有時會轉化為應援購買。但這類購買行為的動機,主要是為了支持偶像,較難以對商品或品牌產生認同感,因此回購率通常也不高。

第二種情況則是出於「感謝」的心情。例如,當觀看YouTube影片時,會意識到:「正是因為有這些廣告,我才能免費觀看,稍微忍耐一下吧。」不過,他們對廣告的耐心仍是有限的,因此會希望平臺能明確顯示廣告幾秒後會結束。

第三種情況是來自認同感。舉例來說,當消費者在搜尋商品時,意外發現品牌背後的理念或製作團隊的熱情而心生共鳴,他們會願意主動觀看廣告,並想:「既然如此,那就稍微看看廣告吧!」

綜上所述,如果能營造消費者對企業或品牌的認同感,以及輕鬆生活就能支持的心理,就能大幅提升廣告效果。因此,在規畫顧客旅程(Customer Journey)時,應該在投放廣告前,先透過公關行銷或體驗型活動與消費者初步建立聯繫,如此一來,廣告的影響力將會更加顯著。