第一篇 台橄史

從獵虎到王者:台大水牛隊熱血開創台橄傳奇

以台大橄欖球隊為名的第一場比賽,是在 1946 年(民國 35 年)10 月 25日的第一屆台灣省運會,當時倉促成軍的台大橄欖球隊在決賽中,以 0:5 些微比數敗給台北市隊(虎隊),得到亞軍。這次的戰敗卻激起了台橄第一批球員的豪情壯志,在一個多月的苦訓之後,在同年 12 月 1 日的第一屆台灣省橄欖球錦標賽(大會賽)中,台橄以懸殊的 33:3 比數,擊敗一個月前省運會對手台北市隊(虎隊),拿下隊史第一座全國冠軍,拉開台橄隊史序幕。

根據前台橄教練張克振的著作指出,台大橄欖球隊的成立,有兩位關鍵人物,他們是何良二及林肇基兩位 OB。何良二在日據時代,就讀中學時就代表台北一中(建中前身)參加了第 21 屆及 22 屆日本全國高校橄欖球大會,與當時的台北州長之子今川達治是同隊好友。何良二在 1941 年(民國 30 年)從台北一中畢業之後,進入台北帝大醫學(台大醫學系)就讀。

林肇基在 1944 年(民國 33 年)從台北一中畢業後,讀台大預科時與何良二經常一起打球。當時台橄就是以兩人為核心開始招兵買馬,著手籌組台大橄欖球隊。成立之後的隊長一職,何良二及林肇基央請台北帝大醫學第四屆畢業的前輩蔡滋浬(解剖學教授)出馬擔任。

促成台大橄欖球隊正式成立,最主要的原因是為了因應第一屆台灣省省運會,運動會在台大運動場舉行,台灣大學以獨立單位參加省運會,而省運會中有橄欖球比賽的項目。

籌組台大橄欖球代表隊一事,獲得了當時訓導處張泉和及京都大學出身的葉世真先生協助,在台大各系所和各棟建築到處貼公告,召集有興趣打橄欖球的人,來新公園球場集合測試,結果當時來了 30 至 40 人,因人數太多超過省運會橄欖球賽可報名人數,結果必須通過跑步等的速度的測試後才能入選為訓練的選手。

當時徵選隊員入選者有李卓然、林憲、吳建堂、陳主仁、宋潤德、林肇基、黃國慧、黃國俊??等多位台橄的大前輩。第一批台橄的隊員多數是台大醫學院的師生,當時就是以這個陣容,代表台大出征省運會,並且延請當時病理科教授葉曙博士,擔任台大橄欖球部總部長(領隊)。

倉促成軍的台橄代表隊,在很短的訓練後,就參加了第一屆台灣省運會,參賽選手包括以何良二為中心的老球員,如隊長蔡滋浬、林維新、江萬?、陳定堯、林茂??等,再加上在新公園新入選的球員。

新成軍的台大隊有相當好的實力,初亮相就在預賽中以壓倒性的比數擊退了台中市隊及台南市隊,可惜在決賽時,畢竟比賽經驗不足,以一球之差(一個達陣 3 分,加踢 2 分),0:5 敗給有相當豐富比賽經驗的台北市隊(虎隊化身),而獲得亞軍。

台大的第一場比賽,以亞軍做收,台大前輩反而用更嚴格的訓練來準備未來的挑戰,並以「獵虎行動」作為集訓的代號,目標就是要打敗「虎隊」。省運之後的一個月,第一屆台灣省橄欖球錦標賽(大會賽),在台北新公園舉行,社會組參賽的有包括台大及虎隊在內的七支隊伍。台大隊集訓的努力,展現了顯著的效果,不僅在預賽輕鬆的過關,而且在最後的決賽以 33:3懸殊的比數,獵虎成功,獲得了第一屆社會組全國冠軍(虎隊全場沒有達陣,

僅靠罰踢球得 3 分)。

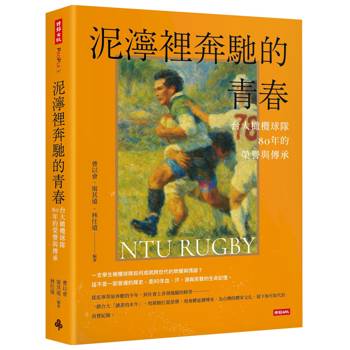

台大水牛隊名稱的起源,來自於台大隊的第一任隊長蔡滋浬,身材壯碩,打球絕不退讓,蔡滋浬前後屆的隊友,看蔡滋浬在雨天泥地裡打球的姿態,讓人聯想到台灣水牛,於是獲得隊友們的認同,就把台大橄欖球隊命名為「水牛隊」,至今水牛一直是台大橄欖球隊的隊徽。

從民國 35 年第一屆全省橄欖球大會賽之後,台大橄欖球隊(水牛隊)連續多屆代表台北市參加全省運動會或以台大隊之名參加全省橄欖球大會賽,場場比賽多以懸殊的數十比零的比數連拿 4 屆大會賽冠軍,當時是勇冠全台灣橄欖球運動界。水牛隊時代的台大橄欖球代表隊,確實在台灣初期的橄欖球運動發展史上,展現了勇敢向前和不畏艱難的風範。

1948 年(民國 37 年)夏天,在第三屆台灣省橄欖球大會賽的前後時期,台大入學了相當具有實力的十位球員。據水牛隊員康佐榮之前對這段歷史的講述,他說這年有大批建國中學畢業的精英球員,同時考進台大,促進了台大橄欖球運動的全盛時期。他對在台大學生時代,記憶最深刻的一件事是那年到台南參加全省運動會,與台南工學院(成功大學前身)比賽,結果台大以懸殊的 58:5 取得大勝的比賽過程。

也是建中畢業的台橄前教練張克振評論這批同時加入台大水牛隊的建中球員,包括曾錦輝、鐘雙麟、林水勝、吳沃熙、張昭雄、李德昌、黃瑞霖、陳炎陳、王光輝及康佐榮等前輩,他們與已經在水牛隊奮鬥的張正雄、林肇基、郭炳才及羅銅壁??等多位前輩共同努力,創造了他們自己生命中的黃金時代,也締造了台大橄欖球運動輝煌的全盛時代。

在連拿四屆大會賽冠軍之後,多位台大醫學院的前輩畢業或自行開業,逐漸離開了台大醫學院,而轉赴外地服務,例如:隊長蔡滋浬教授後來去接掌高雄醫學院,原本以台大醫學院為主體的橄欖球隊,人數也漸漸減少。只剩下郭炳材、林肇基、張正雄??等,也因為台大隊的人數不夠,也有些球員回去打建中 OB 隊。台橄前身的水牛隊在 1951-1952年(民國 40-41 年)的二年期間,處於青黃不接後繼無人的局面。

在台大水牛隊停止比賽兩年多的時間裡,原本在台大打球的球員,像林維新、郭炳才等人,開始對外推廣橄欖球,開展台灣各地及台北市的橄欖球運動,台灣橄欖球運動能在各地發展,張克振認為,這些老水牛前輩的用心且不遺餘力的推廣有著功不可沒的直接貢獻。

中斷兩屆之後,到了民國 41 年,當時物理系大三的蔡劍琛及外文系的洪健昭等球員,號召了吳文雄、陳明達、黃德修等多位球員,在台大校內重新組織橄欖球隊。由蔡劍琛任隊長、洪健昭任副隊長,得到體育組劉秋麟教授的支持及指導,招兵買馬重組了全新的橄欖球隊,開始有紀律的練球,也獲得台大校方的認可,成為台大正式的校隊,並且支援比賽及訓練經費。

新成軍的台大橄欖球隊,連續參加了民國 42 年的第 7 屆及民國 43 年第 8屆的全國橄欖球錦標賽(大會賽),連獲兩屆冠軍,延續了水牛隊的不敗的光榮戰績,開啟了台大橄欖球校隊的光輝歷史,延續至今八十年而依然閃耀不墜。

從獵虎到王者:台大水牛隊熱血開創台橄傳奇

以台大橄欖球隊為名的第一場比賽,是在 1946 年(民國 35 年)10 月 25日的第一屆台灣省運會,當時倉促成軍的台大橄欖球隊在決賽中,以 0:5 些微比數敗給台北市隊(虎隊),得到亞軍。這次的戰敗卻激起了台橄第一批球員的豪情壯志,在一個多月的苦訓之後,在同年 12 月 1 日的第一屆台灣省橄欖球錦標賽(大會賽)中,台橄以懸殊的 33:3 比數,擊敗一個月前省運會對手台北市隊(虎隊),拿下隊史第一座全國冠軍,拉開台橄隊史序幕。

根據前台橄教練張克振的著作指出,台大橄欖球隊的成立,有兩位關鍵人物,他們是何良二及林肇基兩位 OB。何良二在日據時代,就讀中學時就代表台北一中(建中前身)參加了第 21 屆及 22 屆日本全國高校橄欖球大會,與當時的台北州長之子今川達治是同隊好友。何良二在 1941 年(民國 30 年)從台北一中畢業之後,進入台北帝大醫學(台大醫學系)就讀。

林肇基在 1944 年(民國 33 年)從台北一中畢業後,讀台大預科時與何良二經常一起打球。當時台橄就是以兩人為核心開始招兵買馬,著手籌組台大橄欖球隊。成立之後的隊長一職,何良二及林肇基央請台北帝大醫學第四屆畢業的前輩蔡滋浬(解剖學教授)出馬擔任。

促成台大橄欖球隊正式成立,最主要的原因是為了因應第一屆台灣省省運會,運動會在台大運動場舉行,台灣大學以獨立單位參加省運會,而省運會中有橄欖球比賽的項目。

籌組台大橄欖球代表隊一事,獲得了當時訓導處張泉和及京都大學出身的葉世真先生協助,在台大各系所和各棟建築到處貼公告,召集有興趣打橄欖球的人,來新公園球場集合測試,結果當時來了 30 至 40 人,因人數太多超過省運會橄欖球賽可報名人數,結果必須通過跑步等的速度的測試後才能入選為訓練的選手。

當時徵選隊員入選者有李卓然、林憲、吳建堂、陳主仁、宋潤德、林肇基、黃國慧、黃國俊??等多位台橄的大前輩。第一批台橄的隊員多數是台大醫學院的師生,當時就是以這個陣容,代表台大出征省運會,並且延請當時病理科教授葉曙博士,擔任台大橄欖球部總部長(領隊)。

倉促成軍的台橄代表隊,在很短的訓練後,就參加了第一屆台灣省運會,參賽選手包括以何良二為中心的老球員,如隊長蔡滋浬、林維新、江萬?、陳定堯、林茂??等,再加上在新公園新入選的球員。

新成軍的台大隊有相當好的實力,初亮相就在預賽中以壓倒性的比數擊退了台中市隊及台南市隊,可惜在決賽時,畢竟比賽經驗不足,以一球之差(一個達陣 3 分,加踢 2 分),0:5 敗給有相當豐富比賽經驗的台北市隊(虎隊化身),而獲得亞軍。

台大的第一場比賽,以亞軍做收,台大前輩反而用更嚴格的訓練來準備未來的挑戰,並以「獵虎行動」作為集訓的代號,目標就是要打敗「虎隊」。省運之後的一個月,第一屆台灣省橄欖球錦標賽(大會賽),在台北新公園舉行,社會組參賽的有包括台大及虎隊在內的七支隊伍。台大隊集訓的努力,展現了顯著的效果,不僅在預賽輕鬆的過關,而且在最後的決賽以 33:3懸殊的比數,獵虎成功,獲得了第一屆社會組全國冠軍(虎隊全場沒有達陣,

僅靠罰踢球得 3 分)。

台大水牛隊名稱的起源,來自於台大隊的第一任隊長蔡滋浬,身材壯碩,打球絕不退讓,蔡滋浬前後屆的隊友,看蔡滋浬在雨天泥地裡打球的姿態,讓人聯想到台灣水牛,於是獲得隊友們的認同,就把台大橄欖球隊命名為「水牛隊」,至今水牛一直是台大橄欖球隊的隊徽。

從民國 35 年第一屆全省橄欖球大會賽之後,台大橄欖球隊(水牛隊)連續多屆代表台北市參加全省運動會或以台大隊之名參加全省橄欖球大會賽,場場比賽多以懸殊的數十比零的比數連拿 4 屆大會賽冠軍,當時是勇冠全台灣橄欖球運動界。水牛隊時代的台大橄欖球代表隊,確實在台灣初期的橄欖球運動發展史上,展現了勇敢向前和不畏艱難的風範。

1948 年(民國 37 年)夏天,在第三屆台灣省橄欖球大會賽的前後時期,台大入學了相當具有實力的十位球員。據水牛隊員康佐榮之前對這段歷史的講述,他說這年有大批建國中學畢業的精英球員,同時考進台大,促進了台大橄欖球運動的全盛時期。他對在台大學生時代,記憶最深刻的一件事是那年到台南參加全省運動會,與台南工學院(成功大學前身)比賽,結果台大以懸殊的 58:5 取得大勝的比賽過程。

也是建中畢業的台橄前教練張克振評論這批同時加入台大水牛隊的建中球員,包括曾錦輝、鐘雙麟、林水勝、吳沃熙、張昭雄、李德昌、黃瑞霖、陳炎陳、王光輝及康佐榮等前輩,他們與已經在水牛隊奮鬥的張正雄、林肇基、郭炳才及羅銅壁??等多位前輩共同努力,創造了他們自己生命中的黃金時代,也締造了台大橄欖球運動輝煌的全盛時代。

在連拿四屆大會賽冠軍之後,多位台大醫學院的前輩畢業或自行開業,逐漸離開了台大醫學院,而轉赴外地服務,例如:隊長蔡滋浬教授後來去接掌高雄醫學院,原本以台大醫學院為主體的橄欖球隊,人數也漸漸減少。只剩下郭炳材、林肇基、張正雄??等,也因為台大隊的人數不夠,也有些球員回去打建中 OB 隊。台橄前身的水牛隊在 1951-1952年(民國 40-41 年)的二年期間,處於青黃不接後繼無人的局面。

在台大水牛隊停止比賽兩年多的時間裡,原本在台大打球的球員,像林維新、郭炳才等人,開始對外推廣橄欖球,開展台灣各地及台北市的橄欖球運動,台灣橄欖球運動能在各地發展,張克振認為,這些老水牛前輩的用心且不遺餘力的推廣有著功不可沒的直接貢獻。

中斷兩屆之後,到了民國 41 年,當時物理系大三的蔡劍琛及外文系的洪健昭等球員,號召了吳文雄、陳明達、黃德修等多位球員,在台大校內重新組織橄欖球隊。由蔡劍琛任隊長、洪健昭任副隊長,得到體育組劉秋麟教授的支持及指導,招兵買馬重組了全新的橄欖球隊,開始有紀律的練球,也獲得台大校方的認可,成為台大正式的校隊,並且支援比賽及訓練經費。

新成軍的台大橄欖球隊,連續參加了民國 42 年的第 7 屆及民國 43 年第 8屆的全國橄欖球錦標賽(大會賽),連獲兩屆冠軍,延續了水牛隊的不敗的光榮戰績,開啟了台大橄欖球校隊的光輝歷史,延續至今八十年而依然閃耀不墜。