地瓜稀飯

一碗簡單也不簡單的料理智慧

春天到了,天氣轉為暖和,這時候就會想到來碗「地瓜稀飯」,家中每天早上都會熬稀飯,有一款白米清粥,將米淘洗好後靜置二十分鐘,才開火將泡在鍋裡面的米滾開,滾了之後攪拌一下就轉成小火,用小火慢慢熬至出現米漿。當表面開始出現一點糜,而且米粒也已透心,就加冰糖下去攪拌,別小看冰糖,這是熬粥的祕密武器。它的魅力讓這鍋清粥變成活力十足的口味層次,不瞭解作法的人喝起來完全猜不出粥裡有加冰糖,只覺得這粥很特別,清淡中帶有一種說不出來的魅力。

因為台灣的氣候炎熱,所以少喝熱粥,熱粥滾好之後會倒入一點在來米漿略微勾芡,這樣子清粥看起來不會是湯湯水水的,而是略微黏稠的感覺,也因為加了在來米漿,即使一早吃稀飯也不容易餓。

我們家原本吃稀飯是不加地瓜的,但有一位舅媽嫁進來的時候,帶了一道嫁妝菜,這道嫁妝菜竟然是「地瓜稀飯」,從此打破我們家三百多年來不吃地瓜稀飯的傳統,原因竟是這位舅媽熬出來的地瓜稀飯,好吃到讓我們慣吃的清粥黯然失色,她煮清粥的功夫連總鋪師都學不來。

這位舅媽常說,她在家裡最忙的工作就是天天熬地瓜稀飯供親朋好友食用,慕名而來嚐她熬的地瓜稀飯的人越來越多。這位舅媽倒是思想先進,乾脆在家門口擺攤子賣起地瓜稀飯,這下子家中成員全都嚇呆了!

可是這攤地瓜稀飯的生意倒是好到嚇人,規模一下子就擴大了,十幾位幫傭還忙不過來,從清晨五點賣到晚上十二點,這位舅媽的生意做得有聲有色。我認為這位舅媽是我心中的巾幗英雄,因為她根本不在乎家族其他成員對她的抱怨,有些人甚至認為她有辱家風,對她的行為很不諒解,可是舅媽說得沒錯:「反正我天天做,大家都上門來吃,倒不如開店,大家吃得更冠冕堂皇,想吃就簡單付錢,不用再找理由送禮來換稀飯。」我爸爸幾乎天天帶我上門,那稀飯不是吃熱的,而是吃溫的,說也奇怪,她的地瓜稀飯都不需要配小菜就能吃得很滿足。小時候我在舅媽的地瓜稀飯攤子附近學跳舞,一下課就到舅媽那等爸爸來接,我總是跑到廚房找舅媽,看舅媽坐在廚房裡指揮大夥做事,一到重要關頭就把全部人趕出去,那是她親自動手做的時間,而這時候我是獨獨能夠留下來在旁邊看她做的人。我看舅媽在一大鍋的地瓜稀飯中加了一大匙的冰糖,攪拌一下等冰糖稍微融化,接著從那一桶不准別人掀開的水缸裡舀出一大勺的在來米水,這時候舅媽告訴我:「別忘了多學一點,這功夫學會了,長大妳就是能幹的女人!」

這時候要將火關得很小,用力攪拌的時候,將在來米漿順著攪拌的漩渦流入,這個技巧最為重要,一旦米漿加入後就關火,這一個完工的鍋子就提到旁邊,連動都不准動,這是最重要的祕訣,別小看這個小小動作,卻是影響口感的關鍵,一鍋鍋做好的稀飯就這樣讓它「排隊」,才夠應付前頭客人的需求。

有一次我跟舅媽單獨相處的時候,舅媽告訴我,其實地瓜稀飯成功的關鍵在於好的農家配合,那戶農家出產的地瓜蒸起來很鬆軟,猶如蛋黃般的質感,這種俗稱「鴨蛋心」的地瓜才是她煮出完美地瓜稀飯的祕訣,地瓜選不好,即使功夫再好,也功虧一簣。

舅媽一直認為我很貼心,最得她寵,因此對我完全不藏私,而我至今也沒靠地瓜稀飯做過生意,只有幾次不小心煮出來請朋友吃,當大家追著我要時,趕快熄火。過完年,春天一到,不吃地瓜稀飯就不代表春天到來,我覺得我不貪利,所以沒開稀飯攤子,只想與大家分享,讓好滋味四處飄香。

紅燒鰻

酸甜嫩脆的時髦補氣台菜

夏天會流很多汗水,汗水流太多身體就變虛了,所以夏天也要補氣,這個時候吃鰻魚正對味。

鰻魚抓來滑溜溜的,要抓鰻魚也要有技巧,買回鰻魚後,將牠塞進甕裡面,倒進一瓶米酒,儘速將蓋子蓋住甕口,不要讓牠爬出來,等鰻魚有點微醉不掙扎了,再將枸杞、青杞、當歸、紅棗放進去,加點水,就放到蒸籠裡蒸,蒸熟就可以吃了,也不調味或放鹽。口味上不怎麼樣,早年台灣人認為補品不加鹽,以免進補無效,所以清燉鰻魚一點鹽都不放。

這種吃法對我們小孩子簡直是酷刑,因為鰻魚的刺很小,大家很怕被刺梗到,口味上又沒味道,還有淡淡的中藥味,並不好喝,每次上桌之後總是大人自己想辦法解決,得不到任何人的青睞。有一天三舅傳來好消息遇到以前家裡總鋪師的後代,現在也在幫人辦桌,平常還幫食品工廠兼差殺鰻魚,薪水很高,因為那年頭敢殺鰻魚的不多,懂得剔刺的更少,而這名總鋪師後代的工作就是將鰻魚宰殺剔刺之後,讓工廠做成蒲燒鰻銷往日本,這個好消息,間接解決了夏天吃鰻魚的苦惱。

三舅自告奮勇,幫我們買鰻魚去了,我們小孩只知道又要吃鰻魚了,一點都不開心,雖然奶媽婆婆喜孜孜地說:「紅燒鰻和清燉鰻魚口味不同,你們一定會喜歡」,可是我們對鰻魚的認識就是清燉鰻魚,半信半疑著奶媽婆婆的保證。

買回好幾隻宰殺好又剔完刺的鰻魚的三舅,也帶著大盤子來,像小孩子似的跟奶媽婆婆撒嬌說自己多辛苦,跑了多遠才買到鰻魚,好久沒吃過奶媽婆婆做的紅燒鰻了,趁今天他家也要打牙祭。三舅還決定在旁邊學習作法,奶媽婆婆就開起小小烹飪班,我們站成一排充當學生。

奶媽婆婆將宰殺好的鰻魚剁成長約五公分一段段的鰻魚,拍了蒜頭,加糖、加醬油醃鰻魚肉,醃約十五分鐘之後,沾裹上地瓜粉在熱油鍋中炸,炸成金黃色就撈起來備用,可別炸太老。

再切顆洋蔥、青椒,拍個蒜頭切碎,奶媽婆婆說青椒的台灣話叫「大同仔」,是光復後才有的農產品,老台菜裡面可都沒它的蹤影,今天是老菜加新味,以後不要說她只會做老菜了,用時髦的青椒入菜也是沒問題喔!

另一個鍋子加少許油爆香蒜頭,加洋蔥、青椒、高湯、醬油、烏醋、糖和少許胡椒粉調味完之後,將炸好的鰻魚塊放進去拌炒一下再用地瓜粉勾芡,就盛上盤子,撒些香菜就可上桌了,或是將炸好的紅燒鰻盛在盤子裡,淋上勾芡的醬汁也可以。

奶媽婆婆告訴我們一個祕密,糖、醬油、烏醋再加少許胡椒粉就有四種調味料,如此一來,口味相襯,胡椒粉會略鹹,這是大家容易忽略的地方,所以在加醬油時要先留一點胡椒粉的位置,不要一次把醬油加太多了,一旦剛好,再加胡椒粉吃起來就會略鹹。那一年我八歲,奶媽婆婆在炸鰻魚的過程留下一小塊鰻魚偷偷塞一塊讓我先吃,那時我好緊張很怕被刺梗到,她鼓勵我趁熱吃,表示這種處理過的鰻魚沒有刺,大膽吃,不要怕。第一次吃到炸鰻魚條,感覺好酥、好香、好嫩,終於感受到鰻魚的美好,味道和土魠魚條有點像,肉質卻差很大,鰻魚肉好嫩、好嫩,這可是還沒沾到紅燒醬的鰻魚條,已經這麼好吃了,讓我對加了紅燒醬的鰻魚口味更是躍躍欲試。

我永遠忘不了第一次吃紅燒鰻魚的味道,大家都忘了餐桌禮節,連三舅都加入搶菜行列,沒有禮數的我們這一群人得意忘形。紅燒鰻啊!紅燒鰻,你真的讓人著迷,雖然奶媽婆婆說紅燒鰻配飯最好吃,但是大家爭先恐後搶食紅燒鰻,哪有機會拿來配飯呢?

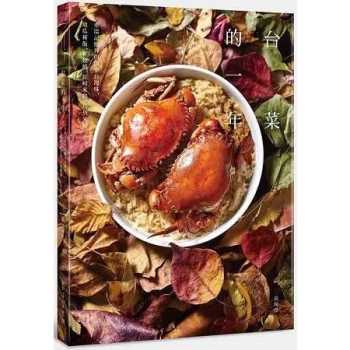

古早味紅蟳米糕

一口吃進秋收的幸福溫熱

有一道菜是五十年來不斷出現在宴席桌上,歷久不衰,甚至被視為經典之作,辦桌時假如沒有這道菜就稱不上宴席,這道菜就是「紅蟳米糕」。時日一久,甚至已躍升為台菜宴席的代表作,有些人視它是傳統菜餚的代表。

這幾年大家認為「紅蟳米糕」是傳統菜餚,被視為古早味,不過我通常以民國三十八年作為老台菜的分界線,紅蟳米糕是民國五十年後、六十年初才在宴席上嶄露頭角,而且現在大家吃到的紅蟳米糕是一道有趣的改良版,和古早味的紅蟳米糕其實不同款,作法不同,只是名稱相同。改良版的紅蟳米糕後來居上,現在古早味的紅蟳米糕幾乎很少人知道了。

每年中秋過後,我家入秋的第一款食補,通常是傳統的紅蟳米糕。從小不管我食慾好不好,長輩總是會準備一定份量的紅蟳米糕要我吃完,小時候的我不愛吃東西,總視吃紅蟳米糕為苦差事,常會怪奶媽婆婆為什麼給瘦小的我那麼大碗的紅蟳米糕,還規定我非吃完不可。

古早味紅蟳米糕是純白色的,帶有點濕潤黏稠,顏色清淡。在入秋時我會選蟹膏飽滿的紅蟳,一家三口選兩大隻紅蟳,清洗、剁切之後,再將糯米洗淨,在鍋裡面放麻油,爆炒薑片並炒香糯米,根本連鹽都不加,全部放到鍋裡,加少量的米酒,將紅蟳擺在上面,就放到電鍋裡面蒸,過程作法很簡單。在蒸的過程就可以聞到蟹香四溢,入秋微風吹來,掀起電鍋蓋端出熱騰騰的紅蟳米糕,有點像西式的燉飯,因為不管水分控管得怎麼樣,你永遠算不出紅蟳會流出多少湯汁,所以很需要水分控管的糯米,往往會因為多出的湯汁而變得黏稠,但吃起來比西式的燉飯更有味、更誘人。天候微涼之際,吃一口熱熱的、充滿蟹汁的糯米飯,有種豐收的感覺。

以前我常聽奶媽媽婆婆說,每年第一道冷風一定要吃紅蟳米糕,先將身體養好,到了冬天就不容易生病。早年家裡很重視食補,長輩認為只要在食物上調控得好,為身體打好基礎,等到年紀大了,身體的本錢才會夠,也比別人保養得好。

近幾年紅蟳米糕有點走味,大家卻渾然不覺,中央廚房的盛行,使這道菜的未來也變得岌岌可危。雖然有些總鋪師和店家還是會自己拌新鮮的油飯,但有些卻是拿冷凍的油飯蒸熟就派上用場。至於紅蟳的處理也有差別,「厚工」的業者會在紅蟳還活著時放到油飯上面一起蒸,但很多店家為了方便,會向廠商批來熟的紅蟳,只要切開擺在油飯上略蒸一下就上桌,所以很多紅蟳米糕根本吃不到紅蟳的香味,而是將油飯和清蒸的紅蟳這兩道獨立的食物拼湊在一起就上桌。

雖然現在紅蟳米糕仍是宴席的代表作,但我一直擔憂如此乏善可陳的作法會隨著時間被淘汰,還不如自己上菜市場買來油飯,再買兩、三隻紅蟳自己清洗剁好,放在電鍋蒸一會兒,都比餐廳的好吃。

我很感慨現在紅蟳取得比以前方便許多,但懂得傳統紅蟳米糕的人反而變少了,不像當年,入秋後家家戶戶都會自己做紅蟳米糕,也蔚為傳統。現在大家貪的是吃膏、吃蟹甚至吃到飽,取得容易,吃得卻不再如此精緻,時代進步著,失去的卻是傳統的美食文化。

一碗簡單也不簡單的料理智慧

春天到了,天氣轉為暖和,這時候就會想到來碗「地瓜稀飯」,家中每天早上都會熬稀飯,有一款白米清粥,將米淘洗好後靜置二十分鐘,才開火將泡在鍋裡面的米滾開,滾了之後攪拌一下就轉成小火,用小火慢慢熬至出現米漿。當表面開始出現一點糜,而且米粒也已透心,就加冰糖下去攪拌,別小看冰糖,這是熬粥的祕密武器。它的魅力讓這鍋清粥變成活力十足的口味層次,不瞭解作法的人喝起來完全猜不出粥裡有加冰糖,只覺得這粥很特別,清淡中帶有一種說不出來的魅力。

因為台灣的氣候炎熱,所以少喝熱粥,熱粥滾好之後會倒入一點在來米漿略微勾芡,這樣子清粥看起來不會是湯湯水水的,而是略微黏稠的感覺,也因為加了在來米漿,即使一早吃稀飯也不容易餓。

我們家原本吃稀飯是不加地瓜的,但有一位舅媽嫁進來的時候,帶了一道嫁妝菜,這道嫁妝菜竟然是「地瓜稀飯」,從此打破我們家三百多年來不吃地瓜稀飯的傳統,原因竟是這位舅媽熬出來的地瓜稀飯,好吃到讓我們慣吃的清粥黯然失色,她煮清粥的功夫連總鋪師都學不來。

這位舅媽常說,她在家裡最忙的工作就是天天熬地瓜稀飯供親朋好友食用,慕名而來嚐她熬的地瓜稀飯的人越來越多。這位舅媽倒是思想先進,乾脆在家門口擺攤子賣起地瓜稀飯,這下子家中成員全都嚇呆了!

可是這攤地瓜稀飯的生意倒是好到嚇人,規模一下子就擴大了,十幾位幫傭還忙不過來,從清晨五點賣到晚上十二點,這位舅媽的生意做得有聲有色。我認為這位舅媽是我心中的巾幗英雄,因為她根本不在乎家族其他成員對她的抱怨,有些人甚至認為她有辱家風,對她的行為很不諒解,可是舅媽說得沒錯:「反正我天天做,大家都上門來吃,倒不如開店,大家吃得更冠冕堂皇,想吃就簡單付錢,不用再找理由送禮來換稀飯。」我爸爸幾乎天天帶我上門,那稀飯不是吃熱的,而是吃溫的,說也奇怪,她的地瓜稀飯都不需要配小菜就能吃得很滿足。小時候我在舅媽的地瓜稀飯攤子附近學跳舞,一下課就到舅媽那等爸爸來接,我總是跑到廚房找舅媽,看舅媽坐在廚房裡指揮大夥做事,一到重要關頭就把全部人趕出去,那是她親自動手做的時間,而這時候我是獨獨能夠留下來在旁邊看她做的人。我看舅媽在一大鍋的地瓜稀飯中加了一大匙的冰糖,攪拌一下等冰糖稍微融化,接著從那一桶不准別人掀開的水缸裡舀出一大勺的在來米水,這時候舅媽告訴我:「別忘了多學一點,這功夫學會了,長大妳就是能幹的女人!」

這時候要將火關得很小,用力攪拌的時候,將在來米漿順著攪拌的漩渦流入,這個技巧最為重要,一旦米漿加入後就關火,這一個完工的鍋子就提到旁邊,連動都不准動,這是最重要的祕訣,別小看這個小小動作,卻是影響口感的關鍵,一鍋鍋做好的稀飯就這樣讓它「排隊」,才夠應付前頭客人的需求。

有一次我跟舅媽單獨相處的時候,舅媽告訴我,其實地瓜稀飯成功的關鍵在於好的農家配合,那戶農家出產的地瓜蒸起來很鬆軟,猶如蛋黃般的質感,這種俗稱「鴨蛋心」的地瓜才是她煮出完美地瓜稀飯的祕訣,地瓜選不好,即使功夫再好,也功虧一簣。

舅媽一直認為我很貼心,最得她寵,因此對我完全不藏私,而我至今也沒靠地瓜稀飯做過生意,只有幾次不小心煮出來請朋友吃,當大家追著我要時,趕快熄火。過完年,春天一到,不吃地瓜稀飯就不代表春天到來,我覺得我不貪利,所以沒開稀飯攤子,只想與大家分享,讓好滋味四處飄香。

紅燒鰻

酸甜嫩脆的時髦補氣台菜

夏天會流很多汗水,汗水流太多身體就變虛了,所以夏天也要補氣,這個時候吃鰻魚正對味。

鰻魚抓來滑溜溜的,要抓鰻魚也要有技巧,買回鰻魚後,將牠塞進甕裡面,倒進一瓶米酒,儘速將蓋子蓋住甕口,不要讓牠爬出來,等鰻魚有點微醉不掙扎了,再將枸杞、青杞、當歸、紅棗放進去,加點水,就放到蒸籠裡蒸,蒸熟就可以吃了,也不調味或放鹽。口味上不怎麼樣,早年台灣人認為補品不加鹽,以免進補無效,所以清燉鰻魚一點鹽都不放。

這種吃法對我們小孩子簡直是酷刑,因為鰻魚的刺很小,大家很怕被刺梗到,口味上又沒味道,還有淡淡的中藥味,並不好喝,每次上桌之後總是大人自己想辦法解決,得不到任何人的青睞。有一天三舅傳來好消息遇到以前家裡總鋪師的後代,現在也在幫人辦桌,平常還幫食品工廠兼差殺鰻魚,薪水很高,因為那年頭敢殺鰻魚的不多,懂得剔刺的更少,而這名總鋪師後代的工作就是將鰻魚宰殺剔刺之後,讓工廠做成蒲燒鰻銷往日本,這個好消息,間接解決了夏天吃鰻魚的苦惱。

三舅自告奮勇,幫我們買鰻魚去了,我們小孩只知道又要吃鰻魚了,一點都不開心,雖然奶媽婆婆喜孜孜地說:「紅燒鰻和清燉鰻魚口味不同,你們一定會喜歡」,可是我們對鰻魚的認識就是清燉鰻魚,半信半疑著奶媽婆婆的保證。

買回好幾隻宰殺好又剔完刺的鰻魚的三舅,也帶著大盤子來,像小孩子似的跟奶媽婆婆撒嬌說自己多辛苦,跑了多遠才買到鰻魚,好久沒吃過奶媽婆婆做的紅燒鰻了,趁今天他家也要打牙祭。三舅還決定在旁邊學習作法,奶媽婆婆就開起小小烹飪班,我們站成一排充當學生。

奶媽婆婆將宰殺好的鰻魚剁成長約五公分一段段的鰻魚,拍了蒜頭,加糖、加醬油醃鰻魚肉,醃約十五分鐘之後,沾裹上地瓜粉在熱油鍋中炸,炸成金黃色就撈起來備用,可別炸太老。

再切顆洋蔥、青椒,拍個蒜頭切碎,奶媽婆婆說青椒的台灣話叫「大同仔」,是光復後才有的農產品,老台菜裡面可都沒它的蹤影,今天是老菜加新味,以後不要說她只會做老菜了,用時髦的青椒入菜也是沒問題喔!

另一個鍋子加少許油爆香蒜頭,加洋蔥、青椒、高湯、醬油、烏醋、糖和少許胡椒粉調味完之後,將炸好的鰻魚塊放進去拌炒一下再用地瓜粉勾芡,就盛上盤子,撒些香菜就可上桌了,或是將炸好的紅燒鰻盛在盤子裡,淋上勾芡的醬汁也可以。

奶媽婆婆告訴我們一個祕密,糖、醬油、烏醋再加少許胡椒粉就有四種調味料,如此一來,口味相襯,胡椒粉會略鹹,這是大家容易忽略的地方,所以在加醬油時要先留一點胡椒粉的位置,不要一次把醬油加太多了,一旦剛好,再加胡椒粉吃起來就會略鹹。那一年我八歲,奶媽婆婆在炸鰻魚的過程留下一小塊鰻魚偷偷塞一塊讓我先吃,那時我好緊張很怕被刺梗到,她鼓勵我趁熱吃,表示這種處理過的鰻魚沒有刺,大膽吃,不要怕。第一次吃到炸鰻魚條,感覺好酥、好香、好嫩,終於感受到鰻魚的美好,味道和土魠魚條有點像,肉質卻差很大,鰻魚肉好嫩、好嫩,這可是還沒沾到紅燒醬的鰻魚條,已經這麼好吃了,讓我對加了紅燒醬的鰻魚口味更是躍躍欲試。

我永遠忘不了第一次吃紅燒鰻魚的味道,大家都忘了餐桌禮節,連三舅都加入搶菜行列,沒有禮數的我們這一群人得意忘形。紅燒鰻啊!紅燒鰻,你真的讓人著迷,雖然奶媽婆婆說紅燒鰻配飯最好吃,但是大家爭先恐後搶食紅燒鰻,哪有機會拿來配飯呢?

古早味紅蟳米糕

一口吃進秋收的幸福溫熱

有一道菜是五十年來不斷出現在宴席桌上,歷久不衰,甚至被視為經典之作,辦桌時假如沒有這道菜就稱不上宴席,這道菜就是「紅蟳米糕」。時日一久,甚至已躍升為台菜宴席的代表作,有些人視它是傳統菜餚的代表。

這幾年大家認為「紅蟳米糕」是傳統菜餚,被視為古早味,不過我通常以民國三十八年作為老台菜的分界線,紅蟳米糕是民國五十年後、六十年初才在宴席上嶄露頭角,而且現在大家吃到的紅蟳米糕是一道有趣的改良版,和古早味的紅蟳米糕其實不同款,作法不同,只是名稱相同。改良版的紅蟳米糕後來居上,現在古早味的紅蟳米糕幾乎很少人知道了。

每年中秋過後,我家入秋的第一款食補,通常是傳統的紅蟳米糕。從小不管我食慾好不好,長輩總是會準備一定份量的紅蟳米糕要我吃完,小時候的我不愛吃東西,總視吃紅蟳米糕為苦差事,常會怪奶媽婆婆為什麼給瘦小的我那麼大碗的紅蟳米糕,還規定我非吃完不可。

古早味紅蟳米糕是純白色的,帶有點濕潤黏稠,顏色清淡。在入秋時我會選蟹膏飽滿的紅蟳,一家三口選兩大隻紅蟳,清洗、剁切之後,再將糯米洗淨,在鍋裡面放麻油,爆炒薑片並炒香糯米,根本連鹽都不加,全部放到鍋裡,加少量的米酒,將紅蟳擺在上面,就放到電鍋裡面蒸,過程作法很簡單。在蒸的過程就可以聞到蟹香四溢,入秋微風吹來,掀起電鍋蓋端出熱騰騰的紅蟳米糕,有點像西式的燉飯,因為不管水分控管得怎麼樣,你永遠算不出紅蟳會流出多少湯汁,所以很需要水分控管的糯米,往往會因為多出的湯汁而變得黏稠,但吃起來比西式的燉飯更有味、更誘人。天候微涼之際,吃一口熱熱的、充滿蟹汁的糯米飯,有種豐收的感覺。

以前我常聽奶媽媽婆婆說,每年第一道冷風一定要吃紅蟳米糕,先將身體養好,到了冬天就不容易生病。早年家裡很重視食補,長輩認為只要在食物上調控得好,為身體打好基礎,等到年紀大了,身體的本錢才會夠,也比別人保養得好。

近幾年紅蟳米糕有點走味,大家卻渾然不覺,中央廚房的盛行,使這道菜的未來也變得岌岌可危。雖然有些總鋪師和店家還是會自己拌新鮮的油飯,但有些卻是拿冷凍的油飯蒸熟就派上用場。至於紅蟳的處理也有差別,「厚工」的業者會在紅蟳還活著時放到油飯上面一起蒸,但很多店家為了方便,會向廠商批來熟的紅蟳,只要切開擺在油飯上略蒸一下就上桌,所以很多紅蟳米糕根本吃不到紅蟳的香味,而是將油飯和清蒸的紅蟳這兩道獨立的食物拼湊在一起就上桌。

雖然現在紅蟳米糕仍是宴席的代表作,但我一直擔憂如此乏善可陳的作法會隨著時間被淘汰,還不如自己上菜市場買來油飯,再買兩、三隻紅蟳自己清洗剁好,放在電鍋蒸一會兒,都比餐廳的好吃。

我很感慨現在紅蟳取得比以前方便許多,但懂得傳統紅蟳米糕的人反而變少了,不像當年,入秋後家家戶戶都會自己做紅蟳米糕,也蔚為傳統。現在大家貪的是吃膏、吃蟹甚至吃到飽,取得容易,吃得卻不再如此精緻,時代進步著,失去的卻是傳統的美食文化。