我是個學以致用的社會學家。這本書要談的是,社會學是什麼,我如何學以致用,將社會學學以致用是什麼意思,為什麼值得這麼做。這本書想要呈現,社會學如何滲入我們生活中的每一層面:從早報的頭條新聞,個人成長的經驗,到世界上種種的迫害蹂躪。不論是雞毛蒜皮的小事,還是驚天動地的大事,是簡單的事,還是複雜得超乎我們想像的事,社會學都有所牽扯。

我在很多方面都將社會學學以致用。不論是我思考著社會生活怎麼運作,我寫作,還是我和別人一起企圖瞭解世局又有什麼變化,如何影響我們生活,我都在實踐社會學。在這個紛擾的世界,人們因為種族、性別、性偏好等等差異在生活上倍感困惑,我藉著當公司團體的顧問,替人解惑—我在實踐社會學。我走在街上,在市場中流連,在路邊的飯館小坐,喝杯咖啡,觀察著周遭的世界,質疑著人生到底是怎麼回事,思索著芸芸眾生綿密交織的人生長河裡頭有些什麼,什麼把我們凝聚在一起,什麼又把我們拆離,這些都如我學生會說的一般—都跟我扯得上關係—我在實踐社會學。

我實踐社會學有很多理由。這世界上有太多無謂的苦難,若要做點什麼來解決,就得瞭解這些苦難是怎麼產生的。就這層意義來說,實踐社會學有著深刻的道德面向。我不是指我們要做好人、不要做壞人這麼簡單,而是指一種更深更廣的道德感,涉及到我們作為人類的本質,以及人類生命共同體的內容。我們只要探究社會生活,就不免得面對社會生活所帶來的一些後果,特別是那些傷人的後果。

除非我們刻意對現實視而不見,否則我們一定會問:「為什麼會這樣?」只要我們問了這個問題,我們就得借助一些分析工具來理解問題的走向,並設想我們可以如何改善現況。我們固然也身陷問題之中,不過實踐社會學倒也可以提供一些解決問題的管道。這不僅對改善世界現狀有所助益,也使我們日子好過一些,特別是在一些糟糕透頂的處境中。社會學幫助我們理解事情如何相互牽連,看清楚後,也就能尋求一點一滴改變的方法。我們無法就此全盤改變世界,但是我們可以思辨要如何參與其中,要如何使得一些環境向上提昇,像是我們的社區鄰里、家庭,或是工作場所。

要不是相信向上提昇是有可能的,我也不會就此投入,所以啊,「有信心」也是我實踐社會學的原因之一。我相信我們個人做的選擇,影響我們生活,遠比我們想像來得大,很多事未必只能維持現況,也不是什麼事都是船到橋頭自然直。我們得做點什麼。而我們做的這點什麼,不是靠第六感、個人意見或是偏見,我們需要一些有系統的思考方式,來理解事情。這就是社會學所能提供的。

我實踐社會學,社會學不斷提醒我生活在這世界上的基本重要特質是什麼。社會學不是要探究什麼外在世界。社會學要探究的,就是我們身處其中的世界,以及我們與世界的關連。這表示,社會學可以引領我們瞭解有關我們自己的基本真相。社會學總是提醒我,那些我們以為自己瞭若指掌的事情,其實背後還有一大堆我們所不知道的;每念及此,我就要對社會學感到讚嘆。例如,有時我是驚訝於社會生活可以如此運作,我們可以這般地一起生活一起工作,可以這般地談話、作夢、幻想、出擊、創造。即使是最單純的對話,都有一些令人稱奇之處;之所以令人稱奇,就在於這些對話能夠進行,其實是有著一套我們並不知曉的原理原則在主導。我們可以竭盡所能地思索著這些令人稱奇之處。而且,我們能一點一滴地感受這個原理原則,並瞭解我們生活如何依循這些原理原則而行。因此,我學社會學固然是要瞭解這個世界,但也使得我常觸及人類生活底下那份難以理解的基本重要特質。

實踐社會學使得我們觀察這個世界,思索這個世界,理解這個世界。實踐社會學使得我們不只身處世界之中,同時又改變這個世界本身。而這世界不斷地形塑我們的生活,總與我們扯上關係,實踐社會學也使得我們在這樣的世界中,在人類生活中,扮演一個有意義的角色。

實踐什麼?

大部分的人大概對我這裡說的「社會學」都有些概念,不過可能都跟真正實踐出來的社會學有些出入。例如,如果你曾經看過一本典型的社會學入門教科書(大部分人對於社會學的唯一瞭解,即來自此),你可能會覺得,社會學就是一堆事實跟名詞,包山包海,從家庭,到經濟,到政治,到犯罪,到宗教,到互動對話的錯綜複雜,什麼都談。有點像高中的社會科,但是是比較「進階版」的。不過,只是檢視社會生活的各個層面,並不表示這就是社會學,因為很多其他領域也都檢視社會學關懷的議題。例如,律師、法學專家,還有法官,都研究犯罪;經濟學家研究經濟;政治學家研究政治;人類學家、心理學家、歷史學家,還有專打婚姻訴訟的律師,都研究家庭。但是,這並不表示他/她們就一定在實踐社會學。

因此,說社會學是「有關」群體與社會,或是說社會學是「有關」社會生活的這些含糊說法,都對解釋社會學是什麼,沒太大幫助。「有關」這個字,是超級含糊的字眼,所以用「有關」這種字眼來瞭解社會學,社會學就變得什麼都可以是,這也就表示社會學什麼都不是。我們很容易覺得社會學的實踐到處都是,像《時代週刊》、《新聞週刊》、《MTV》,還是《頭條新聞》在評論「社會」事件,就是在做社會學式的討論。我們也很容易覺得,不論是讀報紙還是看電視,都有助學習社會學。結果,很多社會學家就以此來告知大眾,社會學就是比常理判斷更深入一點。當然是沒錯啦,真的是比常理判斷更深入一點(哈,我現在也這麼說了),然而需要這樣來說服大眾,可是社會學家自找的。我們不斷在那裡一手挖洞,另一手補洞。

如果你去翻翻那些社會學的學術期刊,你也不會搞清楚社會學到底是什麼玩意。這不是說這些期刊論文的作者不是在應用社會學。這些作者沒有多費心思去解釋他們研究的基本重要特質,而社會學研究的基本重要特質,就只暗藏在那些分析的資料和理論裡頭,難以辨識。社會學家寫這些論文,只是要給同儕閱讀,所以對於社會學到底可以貢獻什麼的這種問題,就假設好像不需要花力氣解釋。這些社會學家也不會花力氣把研究論文寫得淺白易懂,好讓社會學領域外的人也能理解。你可以讀好幾年的社會學期刊論文,然後對於這些論文為什麼算是社會學,還是一頭霧水。

對於社會學是什麼缺乏清楚的理解,有些社會學家並不覺得是什麼大問題;社會學本來就是這樣。他/她們會爭辯,社會學是複數,而不是單數。要一舉找個「大論述」來解釋社會學的一切,不可能,也太放肆。他/她們認為這種作法太陳腐,缺乏彈性,太現代主義式的作法;更糟的是,恐怕根本不可行。的確,社會學涵蓋了豐富的理論觀點、研究方法,以及關懷領域。也沒錯,沒有一種理論可以解釋所有的事。但是如果社會學的性質,就是與一大堆不同的「論述」相牽連,我們還是要問自己,到底是這些論述的什麼,使得它們很「社會學」。如果我們無法直接清楚地回答,那我們也很難解釋為什麼大家應該要認真實踐社會學。如果不直接清楚地回答社會學是什麼,不提供一些管道讓人瞭解社會學家所作所為的本質是什麼,那麼這些研究和理論,終究只對社會學家有用,不會成就些其他什麼。

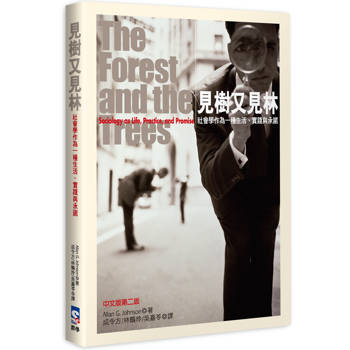

這就是我要寫這本書的原因。當我開始著手寫《見樹又見林》這本書時,我主要在思索一個假設性的問題。如果社會學能夠教每個人就那麼一件事,如果社會學只想提供一個核心的想法,那會是什麼?是跟家庭有關的什麼嗎?是跟政治制度有關的什麼嗎?還是社會不平等?還是社會互動中的語言使用?還是衝突理論、交換理論、結構功能論、後現代主義,或是任何其他社會學家行之多年的理論觀點?還是,簡單地說,是在社會學大傘下的各種資料、名詞、理論中,哪個特定的資料、名詞或是理論?我覺得都不是。或是說,至少,我希望不會是如此。比這更簡單,也比這更有力的會是,一個可以作為思考點的核心概念,作為一個開啟問題的大門,然後可以通向萬事萬物。這個核心概念本身,並不會解釋什麼;這也不是這個核心概念的重點。這個核心概念會定義一種對於社會狀況的中心觀點,而各種社會學的實踐,有意無意地,都是奠基在這種中心觀點上。所以,這個核心概念就可以成為理解何謂社會學實踐的敲門磚。

當我說我實踐社會學,我指的就是那個核心觀點,那個將各種社會學實踐聚集的所在。這本書,就是有關一個社會學家回答這個假設性問題的答案,並希望藉由提出這個核心觀點,來發揮最大的潛力,改變人們看待我們身處的世界的方法。這本書要討論的就是這個核心觀點是什麼,以及理解、使用、據以生活、播散這個核心觀點的重要性。