導論

第一節

台灣社會向來對動漫畫閱聽人有刻板印象,普遍認為動漫畫是青少年讀物,甚或是兒童讀物,並認為閱聽人以男性居多。對更加具有狂熱態度的動漫迷(fan),大眾傳媒近來開始以「御宅族」、「宅男」來形容男性迷群,亦常以「腐女」統稱女性迷群,這類被傳媒誤用的專有名詞,肇因於台灣社會對於動漫畫次文化的輕慢以及不瞭解。

在台灣提到動漫迷,不接觸動漫畫的群眾很容易聯想到一些關於此類迷群的相關報導,譬如一年一度的漫畫博覽會,開幕前一天晚上的大排長龍景象,或成群結隊妝扮成各式動漫畫人物的角色扮演玩家(cosplayer),以及經常見報的迷群心目中的年度盛事:一年兩度的CWT與FF等大型同人誌販售會,其入場人次數以萬計。雖然欠缺具體的調查數據,但已粗略可知台灣的動漫畫迷群之龐大,然而台灣社會對於數量龐大的動漫畫迷群,卻只在一年數次的書展、販售會舉辦之際,才有少數的傳媒給予小篇幅的報導,並且很少針對動漫畫迷群有進一步的認識。事實上,不僅大眾傳媒對動漫畫次文化不甚理解,台灣學術界亦對此項已在社會上蔚為流行的次文化動向及其形成脈絡甚少關注,特別是針對迷群(fan)以及迷文化(fan cultures)的研究尤其匱乏。先行研究者陳仲偉即指出:

台灣既有的漫畫史一直忽略掉迷文化的重要性,而將焦點一直放在漫畫家與出版社上,而以往學術界對迷文化的討論集中於認同,這種討論也常在漫畫上看到,所以漫畫迷文化在學界中又常常會跟認同日本漫畫、哈日相關。

縱觀學界現行研究狀況,除了以個別漫畫家或出版社發展情形為主要研究對象之外,從文化分析角度切入者,多半側重日本漫畫對台灣漫畫及其迷群之影響,以及其中的文化認同問題,而非以迷文化為主體,進行迷群及迷文化內涵的爬梳與論述。

誠然,以今日研究台灣漫畫問題的角度而言,絕不能忽略日本動漫畫對台灣動漫畫界的影響力,尤其現今台灣廣為流傳的漫畫絕大多數是日本漫畫,而台灣本土漫畫產業卻極其衰敗,更是探討台灣本土漫畫時,勢必需要討論日本漫畫的主因。另一方面無可否認的事實是,台灣漫畫的衰微與日本漫畫的流行確有其因果關係——事實上,已有學者從歷史角度觀察台灣漫畫史發展,針對政治政策對台灣漫畫產業的影響作為研究主題,指出一九六〇年代的漫畫審查制度重創台灣漫畫根基,導致台灣本土漫畫的消費市場遭日本進口/盜版漫畫所吸收,且至今仍由日本漫畫所壟斷的現況。

然而,整體而言,現有的研究成果仍有不足之處。

第一,多以漫畫文化研究為主,而忽略所謂的動漫畫次文化所包含在內的其他文本。事實上在「動漫迷」之間,所謂的動漫畫次文化,多是以「ACG」的概念與範圍來進行定義,但包含動畫、遊戲、輕小說在內的文本卻極罕為學界研究列入討論,當然此乃受限於台灣ACG界僅有漫畫產業稍有規模的客觀事實而不得不然,但整體ACG次文化研究過於偏重於漫畫,也將導致無法全面性地闡明次文化的成形狀況。

第二,現有研究成果多半著重個案研究,並偏重漫畫文本及漫畫家的分析,當台灣漫畫界中勢力相對薄弱的本土漫畫及漫畫家也逐漸有學者進行研究之際,對於凝聚迷群龐大能量而產生的ACG迷文化,脈絡完整的相關研究則還相當稀少,突顯台灣ACG研究版圖仍有需要補足的區塊。

第三,學界對台灣ACG次文化現象的研究方向,仍以日本動漫畫對台灣動漫文化影響為主。過於重視文化鏈的發源端,而忽視迷群在接受外來文化之時所具備的能動性(agency),亦即在迷文化成形過程中迷群所發揮的力量,以致於不能解釋台灣ACG迷文化凝聚成形的發展狀況。

第四,罕有研究者在歷史脈絡之中梳理台灣ACG迷文化發展狀況,致使迷文化發展史缺乏一個連續性的觀察角度。

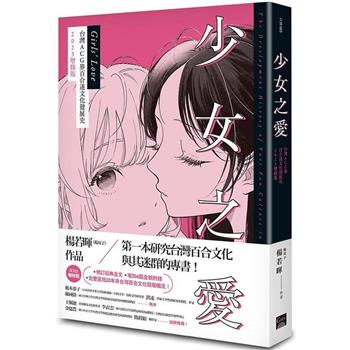

本書即意圖彌補先行研究之不足,嘗試針對個別迷文化的發展脈絡進行討論分析,為學術界的ACG迷文化研究盡拋磚引玉之力,然而與此同時,筆者作為一名女性ACG迷,希望進一步將研究重點收束在社會大眾、甚至ACG界成員亦經常忽視的ACG女性迷群身上,試著整理出由女性迷群所推動的迷文化的生成脈絡,並探討迷文化如何反映女性迷群的價值觀。

以女性迷群為主要組成份子的ACG迷文化,最為人所知的乃是「BL」迷文化。「BL」是一種以男性之間的情誼(Boys’ Love)作為主題訴求的文類。台灣現階段少數對於ACG迷文化的研究,即有許多是偏向BL迷群閱聽行為此一層面的探討,惟對於台灣BL迷群與迷文化的發展脈絡仍較無著墨。然而與BL相對,以女性之間的情誼(百合/GL)作為主題訴求的「百合」迷文化及其迷群,卻完全沒有相關研究。更甚者,百合迷文化經常為其他ACG迷群誤解,認為百合迷群應以男性為主,女性迷群的存在遂為人所忽視。透過本書的研究,我將進一步指出,百合迷群主要是由女性所構成的。

「百合迷群主要是男性」的這項誤解,可能來自於台灣ACG界普遍認為BL文化(喜愛男男戀)的迷群既以女性為主體,百合文化(喜愛女女戀)的迷群應相對地以男性為大宗。事實上,二者之中,學界對BL文化的先行研究的確已證實BL迷群確以女性為主要勢力,但百合迷群男女比例尚未有先行研究為此進行分析。筆者作為百合活動的長期參與者與觀察者,乃是從實際經驗中發現通俗認知與現實狀況的落差。

為進一步了解通俗印象與現實經驗的落差,筆者曾於二〇一一年一、二月間以網路問卷進行調查(參照附錄一),透過八一五份問卷的調查結果顯示,自認為百合迷群者以女性居多,尤其百合作品的創作者與販售者亦以女性為主。除卻網路問卷,筆者在二〇一四年三月八日,於台灣三重綜合體育館所舉辦的華文圈首次百合only同人誌販售會「《百年好合》二〇一四百合Only」中,針對參與此次販售會的一〇八個擺攤社團進行紙本問卷調查(參照附錄二),共回收有效問卷七十七份,紙本問卷調查結果與先前的網路問卷調查結果雷同,自認為百合迷群者、百合作品創作者皆以女性居多,本問卷另外調查百合作品的消費者性別取向,其結果亦以女性為主。兩份問卷皆指向百合迷群確實以女性為主流。

據此,筆者認為學術領域中仍待開發的百合迷文化研究,受到誤讀與抱有錯誤認知的情況更甚於BL迷文化,因而筆者鎖定百合迷文化作為主要研究對象,必要時亦與BL文化進行比較。

本書將試著爬梳百合迷文化在日本的源起,及其由日本到台灣的移動脈絡,最後觀察百合迷文化的在台受容狀況,將之脈絡化、系譜化,以期建立起初步的百合文化發展史,並從中觀察台灣女性迷群在接收日本外來的百合迷文化之際,如何展現迷群的能動性;同時,筆者亦嘗試透過文本分析,來探討女性觀看女性與女性之間情誼的百合作品,其愉悅感所為何來?由女性構成的百合迷文化將如何展現當代女性思維,文本的內在結構又如何反映外在的社會情境結構,藉此指出當代社會情境即是促成百合文化成形的背景。

第二節

台灣學術界有關台灣ACG迷文化發展的先行研究,探討「動漫迷文化」成果最豐碩的研究者當屬陳仲偉。陳仲偉於《台灣漫畫文化史:從文化史的角度看台灣漫畫的興衰》注意到台灣漫畫迷文化的重要性,並在《日本動漫畫的全球化與迷的文化》強調日本動漫畫全球化的關鍵在於迷文化的發展,日本動漫畫產業之所以得以全球化,其原因除了日本動漫畫產業本身的生產特色、以及全球傳播媒介的介入之外,日本動漫畫同好形成的迷文化更是支撐日本動漫畫屹立不搖的梁柱。迷(fan)不只是接受者,同時也是行動者,迷對於動漫畫持有自我的解讀與實踐,使迷文化成為一種在日常生活中擁有生產力與實踐力的可能,而迷的文化與日本動漫畫文本特色的結合將會超越傳播機制的力量,而這股力量就是促使日本動漫畫在全球各地生根、形成文化實踐的真正動力。該書指出迷文化是動漫畫產業的強大推動力,亦針對台灣漫畫產業的未來發展予以關切,但因為討論對象以日本動漫畫為主,對台灣本土迷文化發展狀況未能多加著墨。

綜合上述,將「台灣ACG迷文化發展歷程」作為探討對象的學術專著目前仍未得見。相關著作以洪德麟的《台灣漫畫四十年初探》最早面世且具重要性,然而該書以漫畫文類作為研究對象觀其發展歷程,並以傳統史學方法針對台灣本土漫畫家與漫畫進行歷史式的梳理,因而並未觸及任何有關迷文化的討論;此外的相關著作,另有陳仲偉的《台灣漫畫年鑑:對漫畫文化發展的另一種思考》一書,該書對照世界漫畫史大事與台灣漫畫史發展狀況,將漫畫界的歷史以大事記的方式呈現,該書亦對於台灣大型漫畫同人誌展覽的發展歷程加以記錄,但該書作為工具書雖稱簡明方便,卻難以從中認識完整而連續的歷史脈絡,「迷文化」此一難以判斷明確起始點的抽象存在更無法登記在該年鑑之中。

學術界之外,台灣知名ACG同好組織「傻呼嚕同盟」的著作《Dead or Alive:台灣阿宅啟示錄》其中一個篇章「台灣阿宅大事記」也使用大事記手法列出一九四〇年到二〇〇九年台灣動漫界發生的重要大事,但不如陳仲偉的《台灣漫畫年鑑:對漫畫文化發展的另一種思考》完整詳盡,亦不是嚴謹的學術專著。換句話說,現行研究中以歷史角度進行台灣ACG迷文化發展研究的專著幾乎沒有,除上述陳仲偉的專書稍有提及之外,其他相關研究大多以回顧之姿散落於各篇學位論文的單一章節。

如不討論一個整體性的「台灣ACG迷文化發展史」,而就個別迷群來觀察日本ACG迷文化在台受容狀況的研究,其中將女性迷群作為研究對象者,以「腐女/BL迷文化」的相關研究較有斬獲,雖與本書的研究主題「百合迷文化」無直接關聯,但對於本書的研究方法頗有示範作用,尤其在文本分析方面極具參考與比較的功能。

BL迷文化與其迷群相關的文化研究,對於迷群愉悅感的來源有深入的、討論,尤其針對迷群的閱聽行為,及其閱聽心理機制如何推動BL迷文化的成形進行分析。其中楊曉菁推論出「創作及閱讀BL與BL衍生作品不涉及性向認同,創作者也多為喜愛異性的女性,多因為欣賞及喜歡男性,希望能與男性擁有平等地位,才能對男男產生想像。」;張茵惠則透過訪談指出讀者閱讀BL文本的快感來源有六點:傳統異性戀愛淪為公式、投射「關係」而非「角色」、當男人落淚時女人心動、迴避女體凝視男體、逃避成為情慾主體、沒有負擔與拘束的愛;邱佳心、張玉佩共同歸納出BL的閱讀快感原因有四,分別是想像空間的追求、文本線索的意義重組、滿足幻想的愉悅、理想愛情的實現、性慾想像的滿足。以文化研究角度觀察,上述著作頗能說明推動BL迷文化發展的內在力量,但皆未能正面肯定腐女觀看BL作品實能得到以女性為主體的情慾滿足,尤其張茵惠雖然論及情慾卻未能深入探討,頗為遺憾。筆者認為情/慾同時得到滿足才是凝聚BL迷文化的主要力量,百合迷文化也同樣如此。因而,本書在探討百合迷文化的愉悅感來源時,將對BL迷文化與百合迷文化進行比較,並透過文本分析補充現行研究不足之處。

BL迷文化與其迷群相關研究以文化研究居多,大多欠缺歷史性的考察,僅邱佳心、張玉佩曾提出一筆歷史性的數據統計:「根據本研究初步統計結果顯示,在開拓動漫祭(按:即FF)二〇〇二年十月到二〇〇六年七月的八場活動當中,具有偏好男性愛傾向的同人社團(按:即以BL為主題的社團)至少佔有12.25%。」,且不論該論文並沒有說明此一「12.25 %」的數據,是指八場活動中以BL為主題的社團的平均值,抑或是特定場次的所佔比例。總之該論文重心並不放在歷史脈絡上面,迷文化的歷史性考察成果仍是一片空白。

當BL迷文化及其迷群的相關研究論文已堪稱屈指可數,關於「百合迷文化及其迷群」的學術性質研究則近乎闕如,甚至在百合迷文化的原生地日本,也僅有少數作品,如ACG次文化相關辭典《同人用語辞典》(同人用語辭典)、《萌え萌え用語の萌え知識》(萌萌用語的萌知識),以及蒐羅與性相關的專門用語集《性的なことば》(性的詞彙)等書收錄「百合」此一詞彙,並未有學術性質的相關研究專著可供參考。

就如此貧乏的研究狀況來看,或許可以推論為「百合」尚未成為一股迷文化勢力,但根據今日百合商品的出版市場規模來判斷,百合迷文化及其迷群確實存在於日本乃至於台灣ACG界。日本方面至少有五個漫畫出版社出版六款百合漫畫專門誌,台灣方面雖無職業性質的本土百合ACG作品,但漫畫出版社陸續進口日本百合漫畫,大型漫畫出版社如尖端、東立更以專門書系獨立百合類別亦可供管窺。筆者認為百合迷文化與BL迷文化相同,實有足夠的學術議題能量得以進行更深入的探討,然而,迄今連最初步的百合發展脈絡都還面目模糊,因此筆者將研究重心放在歷史性的考察,主要透過百合商業作品的傳播歷程來觀看迷文化的發展狀況,期許本書將能填補迷文化歷史研究的空白之處。