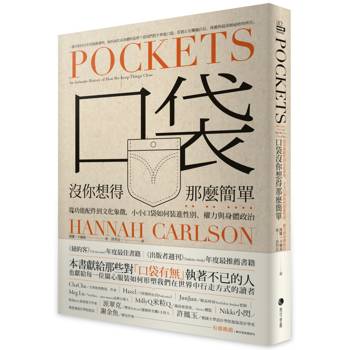

序

匆忙離開後,我拍拍全身上下,檢查口袋,看我有沒有藏了什麼有用的東西。這個場景是拉法葉街,九一一後的紐約市,而我無從分辨這場日正當中的疏散行動只是場演習,還是更嚴肅的東西。「現在遵照指示離開」意味多數參與員工週會的女性已經把她們的手提包、錢包或背包留在她們剛剛放置的地方:塞在桌子底下、掛在椅背上。我掃視稀疏的人潮,發現我不是唯一一個站在那裡遲疑不決,茫然不知接下來該怎麼辦的人。

我身上穿的是我有限的薪水和矛盾的抱負所允許的衣物,考慮到二十一世紀辦公室服裝所受的限制,它的功能算是多得出奇。我相信我已營造出某種氛圍,那既受到我欣賞的那些同事(一副滿不在乎,「這只是我白天的工作」的人)的外貌影響,又希望成就那些雄心勃勃、「這是我真正的職志」的人所展現的優雅。但我穿的東西,做工都沒有特別好:如今被視為「休閒時尚」的東西,通常是靠各種穿搭捷徑來實現。拜全球流行的快時尚所賜,服裝,尤其是女裝,現今重視時髦的新穎效果,勝過周延的設計和審慎的作業。我褲子的迷你口袋是後來才加上去的,而我的針織上衣太過柔軟,無法容納任何安全容器。

我的同事(跟我同屬努力攀爬事業階梯的陣營,穿著精美的夾克)這會兒已不再畢恭畢敬地低頭察看手機;他八成已經決定找個比較歡樂的地方等待這件事結束。他的數位助理塞在左邊胸口,流線型皮夾安穩待在右後側,裡面一定夾著一張提款卡和地鐵通票;他走了。在轉身離開人行道上的群眾之前,他朝我揚起一邊眉毛,問我需不需要借二十塊錢。

一如這位先生,有些男士從不吝於出借他們口袋裡的資金。有些會在晚上外出時騰出空間存放鑰匙和唇膏。但多數情況下,「口袋深」的人似乎沒有意識到自己與生俱來的好運。我們很難體察一直擁有的事物,所以那些一直享用可靠實用型口袋的人,往往忽視口袋的存在。事實證明口袋是如此可靠,以至於一個男人可能會把衣物通通留在岸上,只為趕快下水裸泳,然後糊里糊塗地期望他的口袋,以及口袋裡的東西,仍能完好如初,為他所用。

就算不太可能,但這樣的疏忽至少發生過一次,且由一個老是想著倉促離開和補給不足的人,為後代子孫記錄下來。那次疏散演習多年後,我已離開商業出版業去教服裝史和物質文化(人類製造的東西,也是我們會與之互動、有助於定義我們的事物),這時我邂逅了丹尼爾.笛福(Daniel Defoe)的《魯賓遜漂流記》(Robinson Crusoe)。笛福對口袋的假想,即同時代人口中「惡名昭彰的錯誤」,助我豁然開朗:為什麼站在紐約市的那條人行道上,會感覺如此格格不入。

笛福原本讓他舉世聞名的船難者被沖上荒島時,身上只有一把刀、一支菸斗和一點菸草。不希望他的主角被如此微薄的遺產注定命運,笛福策劃了一場營救:趁失事船隻在岸邊還沒完全沉下去,魯賓遜上船仔細搜查一番。一下定決心,他便脫光衣服游過去,而一上甲板,他很高興地發現一堆有用的無主寶藏,包括不少挺過暴風雨的水手餅乾。把那些實在的補給品塞滿口袋後,魯賓遜游回岸上,盤算著要怎麼搶救剩下的食品和木工工具。儘管當今讀者大多渾然未覺:「他光著身體游回岸上,口袋裝滿餅乾的知名段落」當年可是茶餘飯後的笑料。根據一七二五年的《倫敦日報》(London Journal),在《魯賓遜漂流記》首次出版多年後,笛福的連貫性問題「仍為大眾津津樂道。」

笛福的謬誤可能使人聯想到各種畫面,從輕鬆古怪到略帶猥褻不一,才會受到這等程度的關注,但它也可能(比如對我這種人)喚出更根本的、與口袋本身有關的問題。到底什麼樣的東西叫口袋?為何擁有一個口袋,就會引發對於忠實性如此不合理的期望呢?

口袋,以多種細微但重要的方式,有別於他們更有名望的親戚:幾千年來世界各地民眾用於各種特定用途的精巧袋子。書包、藥袋、捐款袋、時尚名媛包(族繁不及備載)可用無數種方式攜帶:掛在肩膀、圍在脖子、頂在頭上、拎在手上,或綁在腰帶上。口袋,這種在合身或訂製服裝界相對晚的創新,當然不是運送必需品的唯一辦法。然而,人們是如此渴望衣服一定要附個小袋子──牢牢縫入一個永久性的褶層,這正是口袋廣為採用的主因。

十九世紀的散文家兼史學家湯瑪斯.卡萊爾(Thomas Carlyle)相信,人類穿衣服只為少數幾個原因,口袋正是其中之一。對人類這種「最弱的兩足動物」來說,衣物的功用並非像眾多神學家所言,是為了遮掩我們的裸體,而是要彌補我們緊緻肌膚不幸的缺陷。卡萊爾一八三六年出版的《衣裳哲學》(Sartor Resartus)是世上最早嚴肅探討衣物社會角色的著作之一,而他在書中指出這個明顯的事實:人類不是有袋動物。沒有口袋(或旁邊不大可能有船),人類就無法攜帶(依卡萊爾所言)使他們成為人類的工具──那些讓他們得以行動和做事情的工具。

匆忙離開後,我拍拍全身上下,檢查口袋,看我有沒有藏了什麼有用的東西。這個場景是拉法葉街,九一一後的紐約市,而我無從分辨這場日正當中的疏散行動只是場演習,還是更嚴肅的東西。「現在遵照指示離開」意味多數參與員工週會的女性已經把她們的手提包、錢包或背包留在她們剛剛放置的地方:塞在桌子底下、掛在椅背上。我掃視稀疏的人潮,發現我不是唯一一個站在那裡遲疑不決,茫然不知接下來該怎麼辦的人。

我身上穿的是我有限的薪水和矛盾的抱負所允許的衣物,考慮到二十一世紀辦公室服裝所受的限制,它的功能算是多得出奇。我相信我已營造出某種氛圍,那既受到我欣賞的那些同事(一副滿不在乎,「這只是我白天的工作」的人)的外貌影響,又希望成就那些雄心勃勃、「這是我真正的職志」的人所展現的優雅。但我穿的東西,做工都沒有特別好:如今被視為「休閒時尚」的東西,通常是靠各種穿搭捷徑來實現。拜全球流行的快時尚所賜,服裝,尤其是女裝,現今重視時髦的新穎效果,勝過周延的設計和審慎的作業。我褲子的迷你口袋是後來才加上去的,而我的針織上衣太過柔軟,無法容納任何安全容器。

我的同事(跟我同屬努力攀爬事業階梯的陣營,穿著精美的夾克)這會兒已不再畢恭畢敬地低頭察看手機;他八成已經決定找個比較歡樂的地方等待這件事結束。他的數位助理塞在左邊胸口,流線型皮夾安穩待在右後側,裡面一定夾著一張提款卡和地鐵通票;他走了。在轉身離開人行道上的群眾之前,他朝我揚起一邊眉毛,問我需不需要借二十塊錢。

一如這位先生,有些男士從不吝於出借他們口袋裡的資金。有些會在晚上外出時騰出空間存放鑰匙和唇膏。但多數情況下,「口袋深」的人似乎沒有意識到自己與生俱來的好運。我們很難體察一直擁有的事物,所以那些一直享用可靠實用型口袋的人,往往忽視口袋的存在。事實證明口袋是如此可靠,以至於一個男人可能會把衣物通通留在岸上,只為趕快下水裸泳,然後糊里糊塗地期望他的口袋,以及口袋裡的東西,仍能完好如初,為他所用。

就算不太可能,但這樣的疏忽至少發生過一次,且由一個老是想著倉促離開和補給不足的人,為後代子孫記錄下來。那次疏散演習多年後,我已離開商業出版業去教服裝史和物質文化(人類製造的東西,也是我們會與之互動、有助於定義我們的事物),這時我邂逅了丹尼爾.笛福(Daniel Defoe)的《魯賓遜漂流記》(Robinson Crusoe)。笛福對口袋的假想,即同時代人口中「惡名昭彰的錯誤」,助我豁然開朗:為什麼站在紐約市的那條人行道上,會感覺如此格格不入。

笛福原本讓他舉世聞名的船難者被沖上荒島時,身上只有一把刀、一支菸斗和一點菸草。不希望他的主角被如此微薄的遺產注定命運,笛福策劃了一場營救:趁失事船隻在岸邊還沒完全沉下去,魯賓遜上船仔細搜查一番。一下定決心,他便脫光衣服游過去,而一上甲板,他很高興地發現一堆有用的無主寶藏,包括不少挺過暴風雨的水手餅乾。把那些實在的補給品塞滿口袋後,魯賓遜游回岸上,盤算著要怎麼搶救剩下的食品和木工工具。儘管當今讀者大多渾然未覺:「他光著身體游回岸上,口袋裝滿餅乾的知名段落」當年可是茶餘飯後的笑料。根據一七二五年的《倫敦日報》(London Journal),在《魯賓遜漂流記》首次出版多年後,笛福的連貫性問題「仍為大眾津津樂道。」

笛福的謬誤可能使人聯想到各種畫面,從輕鬆古怪到略帶猥褻不一,才會受到這等程度的關注,但它也可能(比如對我這種人)喚出更根本的、與口袋本身有關的問題。到底什麼樣的東西叫口袋?為何擁有一個口袋,就會引發對於忠實性如此不合理的期望呢?

口袋,以多種細微但重要的方式,有別於他們更有名望的親戚:幾千年來世界各地民眾用於各種特定用途的精巧袋子。書包、藥袋、捐款袋、時尚名媛包(族繁不及備載)可用無數種方式攜帶:掛在肩膀、圍在脖子、頂在頭上、拎在手上,或綁在腰帶上。口袋,這種在合身或訂製服裝界相對晚的創新,當然不是運送必需品的唯一辦法。然而,人們是如此渴望衣服一定要附個小袋子──牢牢縫入一個永久性的褶層,這正是口袋廣為採用的主因。

十九世紀的散文家兼史學家湯瑪斯.卡萊爾(Thomas Carlyle)相信,人類穿衣服只為少數幾個原因,口袋正是其中之一。對人類這種「最弱的兩足動物」來說,衣物的功用並非像眾多神學家所言,是為了遮掩我們的裸體,而是要彌補我們緊緻肌膚不幸的缺陷。卡萊爾一八三六年出版的《衣裳哲學》(Sartor Resartus)是世上最早嚴肅探討衣物社會角色的著作之一,而他在書中指出這個明顯的事實:人類不是有袋動物。沒有口袋(或旁邊不大可能有船),人類就無法攜帶(依卡萊爾所言)使他們成為人類的工具──那些讓他們得以行動和做事情的工具。