輯一

親睹「棕熊捕鮭魚」,與熊共舞的知性之旅

你曾在旅遊頻道上欣賞過「棕熊捕捉鮭魚」的影片嗎?我們特意安排這趟非常不容易的卡特邁國家公園(Katmai National Park)之旅,就是為了親眼見証這世界上最特別的生態奇觀。

卡特邁國家公園的設立,原始立意是為了保護以及研究此處的活火山。1912年6月6日在這裡發生了一場20世紀最大的火山爆發,美國政府因而在1918年設立了卡特邁國家紀念區(1980年改設為國家公園),用來研究、保護這特殊的火山地形,但之後發現naknek河上游是鮭魚的故鄉,魚群也吸引棕熊長住這裡,棕熊和鮭魚反而成為公園最大的賣點。

在國家公園內待了六天五夜,我們近距離與棕熊相處,不僅滿足了當初的期待,也對火山地貌、鮭魚生態有了更多的了解,甚至可以說是大開眼界,是一趟永生難忘的生態之旅。

與熊共舞的六天五夜

卡特邁國家公園號稱全球最大的棕熊保護區。據估計,整個國家公園的棕熊超過2000隻。布魯克斯河及瀑布區共有三個賞熊的平台,要前往觀看熊,在木屋住宿區不遠就有橋可以渡河,橋的對岸就是Lower River觀熊平台。兩岸都會有一名公園管理員觀看附近熊的動靜,如果有熊來到離橋50碼以內,便會禁止遊客通行,橋的兩頭都有閘門,當然平台也有閘門保護看熊的旅客。

之前,我以為熊站上瀑布用嘴抓魚的萌樣很帥氣,看似可以輕鬆等魚自投羅網,但經過公園管理員的解說,才知道原來站在瀑布上的熊是年輕、爭地盤失利的熊,反而瀑布下方才是好位子,成熟強壯的熊才能夠占盡地利之便。

一般來說,熊抓鮭魚的方式有四種:Stand and Wait(站著等)、Snorkeling(浮潛)、Diving(潛水)和Dash and Grab(前衝抓魚)。體型較大的熊待在瀑布正下方最好的位置,那裏有很多瀑布水流產生的泡泡,像是按摩浴缸一般,當鮭魚往上跳躍不成功的時候,大熊混水摸魚,很輕鬆地便可以抓到鮭魚。

站在瀑布上的就是Stand and Wait(站著等)。熊必須在鮭魚往瀑布上跳躍的時候一口咬住,必須目不轉睛地盯著魚看,相當耗費體力,成功的機會也不高。

浮潛應該是最普遍的捕魚方式,眼睛在水下看魚,耳朵注意聽外界的聲音,避免危險。在水深的地方,棕熊不得已會用潛水的方式抓魚。至於前衝抓魚,看起來好像在逗鮭魚玩,我們只看到小熊有這種動作。最強壯的熊占據瀑布下方最好的位置,並且只吃鮭魚最油最肥美的部位——魚皮、魚頭、油脂、內臟,而母熊帶著小熊的組合在下游也可見到,因為牠們攻擊力弱,只能在下游捉魚或撿拾上游吃剩的漂流魚肉來吃。另外,還有懂得「撿便宜」的水鳥,也常常等在瀑布的旁邊,等著吃大肥熊吃剩的鮭魚肉,也形成一幅有趣的畫面。

全世界大概只有這個地方的熊有這麼好的福氣,平均成熟的棕熊一天能吃掉18隻鮭魚,每隻魚大約5磅。在鮭魚季時,棕熊一天可以增胖2公斤,鮭魚季前後共約100天,一隻成熊在三個月內平均要增加200公斤,過了一個夏天,一隻隻都變成胖肥熊了!

路上會遇到熊,得學著與熊和平共處

熊是獨居的動物,地域性很強。據管理人員估計,布魯克斯營地附近的棕熊大概有40~50隻,有些是公熊,有些是母熊帶小熊,小熊在三歲以後就離開媽媽獨立生活。有趣的是,管理處會給每隻熊取名,也能認得出哪隻熊叫「傑克」、哪隻是「瑪莉」。

這裡的棕熊不是只能在觀景台上看到,雖然三個觀景台都有架高,讓熊不會接觸到人,但隨時都有機會在路上遇到熊,慶幸的是,這裡的鮭魚量夠多,足以讓熊兒每天吃得飽飽的,所以棕熊也懶得理會碰到的人類。

原則上,熊是怕人的,只要學會某些與熊共處的技巧,應該就可以避免讓牠們誤以為人類有攻擊性。就這樣,在布魯克斯河附近,人跟熊形成一種敬而遠之、互相尊重的共存關係,牠們早已習慣與人共處,不會影響到牠們的生活。

輯二

從小事開始,做一件感動自己的事

有一天,在爬山路上,我遇到一位女士,她叫著「Dr.葉!Dr.葉!」跟我說:「你寫的一篇文章改變了我!」我以為是流傳最廣的「如果我沒辦法醒來,不要串通醫生凌遲我」,結果不是。她說:「你在《最美好的時光》一書裡提到,即使是做一件小事,都可能改變世界,每個人都擁有可以改變世界的能力。」很可惜,因為是在爬山途中,我匆忙趕路,忘記問她到底做了什麼?但是卻讓我想到,這個理念還可以講得清楚一些。在我的書裡,讀者看到的生命清單、夢想、壯遊等,好像不是一蹴可幾的事;其實我要講的是:「改變,從小事開始」。一開始千萬不要太難;不要一開始就去走印加古道,也不要一開始就去阿拉斯加冰川划獨木舟;而是從自己可以做到、可以完成的小事做起,這樣會比較有成就感。

只是增強了一個人的信心

就可以完成夢想

我常在演講的時候,提到我和楊志良去爬雪山的故事。2010年,楊志良當衛生署署長時,他曾經去爬玉山,爬得很辛苦,當時他64歲,他說這輩子應該不可能再爬高山了,因為這次經驗對他來講,也許是一個極限。但是,過了三年,在他67歲時,我邀請他爬雪山,我跟他說「沒問題的,我來安排,跟我走就是了!」我們不用趕路,安排個4天,總可以完成吧!我也約了幾位跟他實力相當的人一起參與,增加他的信心。這些同行者心想,楊署長可以爬的山,我們應該也可以成功。結果,我們全部都做到了!

我沒有改變什麼,只是改變了他的信心,我做到了說服他「You can make it!」,只要你想做,有適當的安排、適度的訓練,是可以完成這個夢想的!這有什麼大不了?當然只是小事一樁,但是楊志良是名人,我用他的故事來激勵很多人;只要你想做,加上一些適當的準備工作,決心要做,你便可以做得到!

山上淨山的志工

不久前,我去爬觀音山硬漢嶺,到山頂時,有一家人,在山上做淨山的工作,收集了三十幾袋垃圾,看起來大概已經整理了一個早上。看到我們上山,便問我們能不能幫忙提一些下山,放到管理中心垃圾場?當然我們很樂意幫忙,我太太拿了兩小袋,我提了一大袋,相當沉重。我們將垃圾拿下山,2公里多的下山路程,走了1小時,也有其他年輕人幫忙拿,其實我們這是舉手之勞,辛苦的是他們已經在山上撿了一個早上。我到山下後,才發現忘了告訴他們,我其實被他們感動。

如果我們簡單的向他們表達一點心裡的感動,或者是表現出我們的同理心和讚賞,這些溫暖的回饋,會將他們在山上忙碌幾個小時的疲累,轉換為快樂和持續的動力。他們有沒有改變社會,有沒有改變別人?有的,至少他們感動了我,相信也多少影響到其他幫忙的人。也許他們並不知道這件事感動到了別人,但若有人向他們表達內心的感受,他們便會知道自己改變了別人、影響了別人,這絕對是值得感動的一件事。

樂觀正向的臨終病人

另外一件影響了我,讓我一直想寫下這些想法的,是一位臨終的病人。每次見到他,他都很高興,我不能理解,為什麼一位生命即將結束的病人,枯瘦如柴的躺在病床上,卻能不哀怨、不痛苦,而能這樣樂觀正向的面對死亡?

原來他簽了大體捐贈,他覺得成為大體老師是高尚的,將能教出很多醫學生,這些學生將會去救更多的人。從他的立場來看這件事,如果沒有成為大體老師,他的心情也許不會像現在這麼愉快與豁達,他也許會覺得痛苦、覺得人生毫無希望,但是他現在卻好像做了一件快樂的善事,將臨終的悲傷化為行善的力量。不論他有沒有捐出大體,他仍即將往生,這是不會改變的事實;但是他改變了自己,也影響到周圍其他人。

微小而美好的力量是無窮的

不論是撿垃圾或是捐大體,這是小事,還是大事呢?比起國家大事,這些當然都是芝麻小事,但其中衍生的教育意義,感動人心的力量是無窮止盡的。這些微小的美好,需要有人把他們寫出來,讓別人也能感受到這些感動與用心,將感動分享給更多的人。不要吝於表達感動,如果有能力,將這些故事轉述或傳頌,就能將改變及感動的範圍再擴大出去。

尤其現在這個高度使用社群的時代,傳遞訊息很快速,不像過去,要讓大家知道一件事沒那麼容易;去做、去說、去傳達,不只將小小的改變轉化為大大的力量,也能把值得留下來的感動和回憶,變成一篇篇溫暖而美好的故事。

親睹「棕熊捕鮭魚」,與熊共舞的知性之旅

你曾在旅遊頻道上欣賞過「棕熊捕捉鮭魚」的影片嗎?我們特意安排這趟非常不容易的卡特邁國家公園(Katmai National Park)之旅,就是為了親眼見証這世界上最特別的生態奇觀。

卡特邁國家公園的設立,原始立意是為了保護以及研究此處的活火山。1912年6月6日在這裡發生了一場20世紀最大的火山爆發,美國政府因而在1918年設立了卡特邁國家紀念區(1980年改設為國家公園),用來研究、保護這特殊的火山地形,但之後發現naknek河上游是鮭魚的故鄉,魚群也吸引棕熊長住這裡,棕熊和鮭魚反而成為公園最大的賣點。

在國家公園內待了六天五夜,我們近距離與棕熊相處,不僅滿足了當初的期待,也對火山地貌、鮭魚生態有了更多的了解,甚至可以說是大開眼界,是一趟永生難忘的生態之旅。

與熊共舞的六天五夜

卡特邁國家公園號稱全球最大的棕熊保護區。據估計,整個國家公園的棕熊超過2000隻。布魯克斯河及瀑布區共有三個賞熊的平台,要前往觀看熊,在木屋住宿區不遠就有橋可以渡河,橋的對岸就是Lower River觀熊平台。兩岸都會有一名公園管理員觀看附近熊的動靜,如果有熊來到離橋50碼以內,便會禁止遊客通行,橋的兩頭都有閘門,當然平台也有閘門保護看熊的旅客。

之前,我以為熊站上瀑布用嘴抓魚的萌樣很帥氣,看似可以輕鬆等魚自投羅網,但經過公園管理員的解說,才知道原來站在瀑布上的熊是年輕、爭地盤失利的熊,反而瀑布下方才是好位子,成熟強壯的熊才能夠占盡地利之便。

一般來說,熊抓鮭魚的方式有四種:Stand and Wait(站著等)、Snorkeling(浮潛)、Diving(潛水)和Dash and Grab(前衝抓魚)。體型較大的熊待在瀑布正下方最好的位置,那裏有很多瀑布水流產生的泡泡,像是按摩浴缸一般,當鮭魚往上跳躍不成功的時候,大熊混水摸魚,很輕鬆地便可以抓到鮭魚。

站在瀑布上的就是Stand and Wait(站著等)。熊必須在鮭魚往瀑布上跳躍的時候一口咬住,必須目不轉睛地盯著魚看,相當耗費體力,成功的機會也不高。

浮潛應該是最普遍的捕魚方式,眼睛在水下看魚,耳朵注意聽外界的聲音,避免危險。在水深的地方,棕熊不得已會用潛水的方式抓魚。至於前衝抓魚,看起來好像在逗鮭魚玩,我們只看到小熊有這種動作。最強壯的熊占據瀑布下方最好的位置,並且只吃鮭魚最油最肥美的部位——魚皮、魚頭、油脂、內臟,而母熊帶著小熊的組合在下游也可見到,因為牠們攻擊力弱,只能在下游捉魚或撿拾上游吃剩的漂流魚肉來吃。另外,還有懂得「撿便宜」的水鳥,也常常等在瀑布的旁邊,等著吃大肥熊吃剩的鮭魚肉,也形成一幅有趣的畫面。

全世界大概只有這個地方的熊有這麼好的福氣,平均成熟的棕熊一天能吃掉18隻鮭魚,每隻魚大約5磅。在鮭魚季時,棕熊一天可以增胖2公斤,鮭魚季前後共約100天,一隻成熊在三個月內平均要增加200公斤,過了一個夏天,一隻隻都變成胖肥熊了!

路上會遇到熊,得學著與熊和平共處

熊是獨居的動物,地域性很強。據管理人員估計,布魯克斯營地附近的棕熊大概有40~50隻,有些是公熊,有些是母熊帶小熊,小熊在三歲以後就離開媽媽獨立生活。有趣的是,管理處會給每隻熊取名,也能認得出哪隻熊叫「傑克」、哪隻是「瑪莉」。

這裡的棕熊不是只能在觀景台上看到,雖然三個觀景台都有架高,讓熊不會接觸到人,但隨時都有機會在路上遇到熊,慶幸的是,這裡的鮭魚量夠多,足以讓熊兒每天吃得飽飽的,所以棕熊也懶得理會碰到的人類。

原則上,熊是怕人的,只要學會某些與熊共處的技巧,應該就可以避免讓牠們誤以為人類有攻擊性。就這樣,在布魯克斯河附近,人跟熊形成一種敬而遠之、互相尊重的共存關係,牠們早已習慣與人共處,不會影響到牠們的生活。

輯二

從小事開始,做一件感動自己的事

有一天,在爬山路上,我遇到一位女士,她叫著「Dr.葉!Dr.葉!」跟我說:「你寫的一篇文章改變了我!」我以為是流傳最廣的「如果我沒辦法醒來,不要串通醫生凌遲我」,結果不是。她說:「你在《最美好的時光》一書裡提到,即使是做一件小事,都可能改變世界,每個人都擁有可以改變世界的能力。」很可惜,因為是在爬山途中,我匆忙趕路,忘記問她到底做了什麼?但是卻讓我想到,這個理念還可以講得清楚一些。在我的書裡,讀者看到的生命清單、夢想、壯遊等,好像不是一蹴可幾的事;其實我要講的是:「改變,從小事開始」。一開始千萬不要太難;不要一開始就去走印加古道,也不要一開始就去阿拉斯加冰川划獨木舟;而是從自己可以做到、可以完成的小事做起,這樣會比較有成就感。

只是增強了一個人的信心

就可以完成夢想

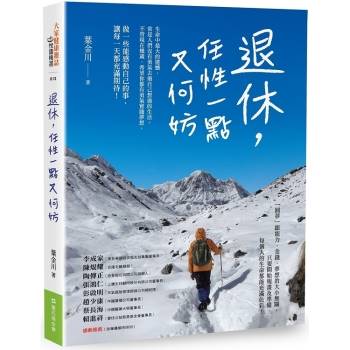

我常在演講的時候,提到我和楊志良去爬雪山的故事。2010年,楊志良當衛生署署長時,他曾經去爬玉山,爬得很辛苦,當時他64歲,他說這輩子應該不可能再爬高山了,因為這次經驗對他來講,也許是一個極限。但是,過了三年,在他67歲時,我邀請他爬雪山,我跟他說「沒問題的,我來安排,跟我走就是了!」我們不用趕路,安排個4天,總可以完成吧!我也約了幾位跟他實力相當的人一起參與,增加他的信心。這些同行者心想,楊署長可以爬的山,我們應該也可以成功。結果,我們全部都做到了!

我沒有改變什麼,只是改變了他的信心,我做到了說服他「You can make it!」,只要你想做,有適當的安排、適度的訓練,是可以完成這個夢想的!這有什麼大不了?當然只是小事一樁,但是楊志良是名人,我用他的故事來激勵很多人;只要你想做,加上一些適當的準備工作,決心要做,你便可以做得到!

山上淨山的志工

不久前,我去爬觀音山硬漢嶺,到山頂時,有一家人,在山上做淨山的工作,收集了三十幾袋垃圾,看起來大概已經整理了一個早上。看到我們上山,便問我們能不能幫忙提一些下山,放到管理中心垃圾場?當然我們很樂意幫忙,我太太拿了兩小袋,我提了一大袋,相當沉重。我們將垃圾拿下山,2公里多的下山路程,走了1小時,也有其他年輕人幫忙拿,其實我們這是舉手之勞,辛苦的是他們已經在山上撿了一個早上。我到山下後,才發現忘了告訴他們,我其實被他們感動。

如果我們簡單的向他們表達一點心裡的感動,或者是表現出我們的同理心和讚賞,這些溫暖的回饋,會將他們在山上忙碌幾個小時的疲累,轉換為快樂和持續的動力。他們有沒有改變社會,有沒有改變別人?有的,至少他們感動了我,相信也多少影響到其他幫忙的人。也許他們並不知道這件事感動到了別人,但若有人向他們表達內心的感受,他們便會知道自己改變了別人、影響了別人,這絕對是值得感動的一件事。

樂觀正向的臨終病人

另外一件影響了我,讓我一直想寫下這些想法的,是一位臨終的病人。每次見到他,他都很高興,我不能理解,為什麼一位生命即將結束的病人,枯瘦如柴的躺在病床上,卻能不哀怨、不痛苦,而能這樣樂觀正向的面對死亡?

原來他簽了大體捐贈,他覺得成為大體老師是高尚的,將能教出很多醫學生,這些學生將會去救更多的人。從他的立場來看這件事,如果沒有成為大體老師,他的心情也許不會像現在這麼愉快與豁達,他也許會覺得痛苦、覺得人生毫無希望,但是他現在卻好像做了一件快樂的善事,將臨終的悲傷化為行善的力量。不論他有沒有捐出大體,他仍即將往生,這是不會改變的事實;但是他改變了自己,也影響到周圍其他人。

微小而美好的力量是無窮的

不論是撿垃圾或是捐大體,這是小事,還是大事呢?比起國家大事,這些當然都是芝麻小事,但其中衍生的教育意義,感動人心的力量是無窮止盡的。這些微小的美好,需要有人把他們寫出來,讓別人也能感受到這些感動與用心,將感動分享給更多的人。不要吝於表達感動,如果有能力,將這些故事轉述或傳頌,就能將改變及感動的範圍再擴大出去。

尤其現在這個高度使用社群的時代,傳遞訊息很快速,不像過去,要讓大家知道一件事沒那麼容易;去做、去說、去傳達,不只將小小的改變轉化為大大的力量,也能把值得留下來的感動和回憶,變成一篇篇溫暖而美好的故事。