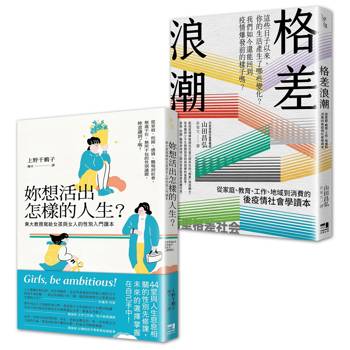

《妳想活出怎樣的人生?──東大教授寫給女孩與女人的性別入門讀本》

第1章 學校裡,為什麼女生總是排在男生後面?

【顏色也分成女生的顏色和男生的顏色嗎?】

Q3 比起粉紅色或紅色,我妹妹更喜歡藍色跟黑色,所以她的衣服和書包總是只有這兩個顏色,而且她還留著一頭短髮,別人都說「看起來很像男生」。她這樣是不是有點「奇怪」呢?

A3 粉紅色和紅色是女孩子的顏色,藍色和黑色是男孩子的顏色;長頭髮的是女生,短頭髮的是男生──這樣的偏見不知道是從什麼時候、在哪裡、又是怎麼樣被灌輸的呢?真想聽聽小寶寶怎麼說。莫非女寶寶會自然而然地把手伸向粉紅色或紅色,男寶寶則是看到藍色或黑色就會笑個不停?根據研究指出,小寶寶喜歡的是紅色或黃色這類清晰明亮的顏色,那麼,把手伸向紅色的男寶寶難道就會被說「好像女生」?以前在日本,嬰兒出生的時候,如果是女孩,就會收到有荷葉邊的嬰兒服;如果是男孩,就會收到藍色的包巾當禮物……正是「周遭」這樣的作法塑造了女生的顏色和男生的顏色。我在前面的Q2其實已經講過了,這就叫作刻板印象。

只要到小學裡看看,就會發現書包的顏色經常都是固定的。因為日本的書包並不便宜,所以大部分都是爺爺奶奶送的,而老人家總是會基於先入為主的觀念,給孫女買紅色或粉紅色的書包,給孫子買黑色書包。近來的書包有越來越多種顏色,選擇綠色書包的女生或是選擇粉紅色書包的男生,是不是也會被認為「很奇怪」呢?就算無論如何都想要選擇不同的顏色、努力去爭取,往往也會被大人說服,最後女孩子還是用紅色或粉紅色,男孩子還是用黑色,這是因為大人會擔心「要是只有自己的孩子選了不一樣的顏色,在學校可能會被排擠或霸凌」。但是呢,我也說過了,小孩的世界就是大人社會的縮影,塑造女生的顏色、男生的顏色這些刻板印象的,不是小孩,而是大人。小孩子模仿大人,也在心裡形成了刻板印象,才會覺得那些不符合刻板印象的小孩「很奇怪」,因而去排擠人家。

如果大家都可以自由選擇各種顏色的書包呢?假使每個人穿的衣服都不一樣呢?要是膚色或眼珠的顏色也都不同呢?每個人都不一樣的話,就不會有誰顯得特別奇怪了吧?因此我才認為應該要取消制服,規定女生穿裙子、男生穿長褲,到底有什麼依據?仔細想想,根本毫無理由。裙子的裙襬會透風,冬天穿很冷,也不適合走動跑跳。雖然有些女生制服開始可以選擇穿長褲,但也不是每一間學校都採行這樣的作法。那麼大家乾脆都不要穿制服不就好了嗎?而且制服往往不經洗,不管男生或女生,穿著可以讓他們自在地跑跳又耐洗的T恤或牛仔褲才是最適合的。色彩繽紛的T恤上印有商標或圖案,可以藉此標榜每個人的個性,教室裡也會變得多彩多姿。現在除了有不用穿制服的學校,也有不想貿然決定自己是男生或女生的孩子,要是非得在長褲和裙子之間二選一,未免太不自由了。

「大家都一樣」的學校和「大家都不一樣,不一樣也很好」的學校,哪一間才能真正發揮孩子的創造力呢?答案很明顯,當然是後者。當下的日本教育完全跟不上世界的變化,真的讓我非常擔心。從書包的顏色談到教育的未來,雖然話題看起來很跳躍,但所謂見微知著,往往就是透過這些小事一點一滴累積,最終才奠定了我們的社會。

第2章 在家裡,為什麼老是感到鬱悶?

【當女生真是吃虧?!】

Q11 每次去爺爺家玩,哥哥跟弟弟都可以拿到零用錢,卻只有我沒有。爺爺還會當著我的面說「如果妳是男孩子該有多好」。難道女生就這麼一無是處嗎?

A11 哈哈,妳爺爺還真是好懂呢!

他是哪一年出生的呢?在他那個年代,如果生下來的是女孩子,周遭的人八成都會很失望,甚至有「女孩子是賠錢貨」的說法。當時一出生就會因為性別而產生不同的價值,簡直莫名其妙,真是不可理喻的時代呢。

這是因為以前的父母認為養小孩既耗體力又花時間,如果養的是女孩子實在划不來,也就是回不了本。畢竟嫁出去的女兒就像潑出去的水,即便花大錢讓她接受教育,未來也不可能出人頭地、有所回報,投資報酬率根本是零。因此給其他兄弟「零用錢」,對爺爺來說就是一種「投資」,在他心中,男孩子有投資的價值,女孩子則沒有投資報酬率可言。

這樣的心態不只反映在零用錢上面。以前的父母更會明擺著區分值得投資的孩子和不值得投資的孩子。像是只有一家之主和長男可以吃到一條完整的魚,或是只讓兒子接受高等教育、女兒則沒有受教權,甚至需要家裡的姊妹工作賺錢好供其他兄弟繼續升學,在現代看來,真是令人驚訝到下巴都要掉下來呢。

在爺爺那個年代,這些的確都是合理的選擇。畢竟所謂的投資,就是期待將來獲得報酬所支付的費用,不過當時要是投資在女孩子身上,回本的可能性卻很低,儘管好不容易接受了教育,但女性可以發揮的領域還是很有限。

不過現代和爺爺那個時代已經不可同日而語了。女性接受高等教育是再普通不過的事,這是因為雙親漸漸明白這樣的投資是能獲得回報的。就算嫁出去也不會再被認為是「潑出去的水」,而是視為個人之間的婚姻協議,女兒是一輩子的,說不定等到將來父母年老後還會照顧他們。現代的夫妻很多都認為自己的父母要自己照顧,要是還寄望兒子的妻子──也就是媳婦──來照顧他們的起居,可就太落伍了。

所以妳不妨試著告訴爺爺:「就算你現在只投資在哥哥跟弟弟身上,他們將來也不見得會回報你,應該要連我一起投資才是聰明的作法喔!」

儘管如此,被有這種觀念的爺爺養大的爸爸(或媽媽),又組成了怎樣的家庭呢?不如也對妳爸媽說一樣的話看看,他們對妳的教育投資和哥哥、弟弟相比,說不定也有些差強人意呢。

第3章 感情生活太充實,其實也很辛苦?!

【控制狂男友】

Q24 我交到了一個男朋友,但只要我們兩個人沒有待在一起,他就會拚命傳LINE,一直問我在幹麼,要是未讀他就會生氣,還不准我和別的男生說話。這樣的男友是不是分手比較好呢?

A24 哎呀,「是不是分手比較好呢?」,妳自己不是都把答案說出來了嗎!沒錯,答案是肯定的。

妳男朋友大概覺得一旦交往了,妳就是他的所有物吧。不管去哪裡、做什麼,都要把他擺在第一位。像這種「唯我獨尊男」,我前面也已經提過了。

像他那樣的態度,妳該不會誤以為是「一心一意只想著妳,整個世界繞著妳打轉」吧?那其實就是偏執與支配欲,像「不准和別的男生說話」之類的發言,簡直莫名其妙。人類當中有一半是男性,要是將他以外的男性全部排除在自己的生活圈外,人生也太乏善可陳了吧。把男性這樣的「佔有欲」誤以為是「對自己一心一意」而沾沾自喜,誤會可大了!要是有朝一日不順他的意,這樣的人往往會惱羞成怒而化身為跟蹤狂或家暴男。以跟蹤狂而言,女性要是逃跑或投入其他男人的懷抱,他就可能會為了將對方「據為己有」而痛下殺手──真是可怕呢!

所以既然及早發現了,那就盡快分手,最後才不會釀成大錯。妳的判斷很正確。

話雖如此,還是有些女性會「離不開」這樣的男友,妳認為是什麼樣的女性呢?例如對方是初戀男友,由於女方的經驗太少,讓她誤以為男朋友就是這樣、談戀愛就是這麼一回事;或是好不容易交到了男朋友,因此緊緊抓住,無論如何都不想放手;或是沒有自信,覺得既然男方願意紆尊降貴和自己這樣的人在一起,那自己也要忍耐才行;又或是為了向朋友炫耀自己有男友,因為愛面子而不願意分手等等。但不論上述哪一種原因,都不是發自內心的選擇,全都是外在因素。

因此請記住,被愛指的是被珍惜,被珍惜指的是尊重妳的意願,這應該是一件很愉快的事。要是和男友之間的關係讓妳感到不愉快,那就是警訊了,說得直接一點,這樣的男朋友簡直煩不勝煩。妳不妨試著傾聽自己內心與身體的聲音,不愉快的關係最好早點放手吧。

第4章 我們該怎麼改變社會?

【女性的求職路上陷阱一籮筐?!】

Q38 正在找工作的姊姊只要去面試或去拜訪已就業的學長姊,回來之後都一副怒氣沖沖的樣子。她似乎每次都會被追根究柢地問一些「有沒有男朋友」之類的私人問題,好像還被要求私下見面。這莫非就是所謂的求職騷擾?面對這種情況,該怎麼應對才好呢?

A38 這還真是讓人火大呢!畢竟求職者站在被挑選的立場,本就屬於弱勢的一方,沒想到還有人趁機佔便宜。

妳姊姊遇到的事其實就是「性騷擾」。

性騷擾指的是「濫用權力、導致不樂意的性接觸」,明顯是一種侵害人權的行為。在求職面試的時候,企業與求職者雙方的地位並不對等,權力是掌握在企業手上。但那是決定妳會不會被錄取的職務權力,並非面試官(老大爺佔壓倒性多數)私人的權力。而「濫用」這樣的職務權力,超出了聘僱員工的職務範疇、意圖和求職者產生性接觸,就是性騷擾。對方應該要釐清的是妳可不可以勝任這份工作,跟有沒有男朋友沒半點關係吧?為什麼妳又得在公司外和他那樣的人私下會面不可呢?遇到這樣的事雖然讓人氣惱,卻往往有口難言,正是求職者的辛酸。被要求私下會面、對方宣稱要「好好傳授妳這份工作的竅門」,親切的態度可能讓妳誤以為自己有機會被錄取吧~以為是單純的親切對待,實際上卻是別有用心──日本記者伊藤詩織就曾出版《黑箱》一書,記述自己受到性侵害的經驗。儘管被指責誰叫她要私下單獨赴約,但對女性伸出魔爪的老大爺難道就一點錯也沒有嗎?此外也絕對不要誤認為被要求「私下會面」的只有妳一個,而以為自己多有魅力。根據過往的性騷擾加害者研究顯示,這些人通常都是慣犯。

那麼該怎麼做才好呢?這種時候請妳到大學的就業相關窗口、地方的勞工局或是個人也能參加的在地團體尋求意見,有時還能獲得行政機關的支援。要是將對方的公司大名公諸於世,就有可能使其評價一落千丈,但由於需要充分的證據,因此必須在面試時私下錄音或詳細做筆記,又或者蒐集其他同樣受到面試官騷擾的女性的證詞。但要自己一個人做到這些並不容易,因此早在一九八○年,早稻田大學的女學生就組織團體、蒐集面試騷擾的事證,發行了提供自救手段的《我們的求職筆記》。二○一九年,東京大學、早稻田大學、慶應義塾大學、上智大學、國際基督教大學(ICU)和創價大學的學生所組建的SAY(Safe Campus Youth Network)更發出緊急聲明,訴求終止求職騷擾。

然而,針對這樣不合理的性騷擾行為,只要求女學生自求多福也未免太過分了。大人世界裡的不當行為,理應由大人負起責任解決才是,也因此更有必要釐清事情的真相。妳或許會擔心這樣一來通報的人真實身分要是曝光,錄取的機會也會化為烏有──所以妳寧願忍受性騷擾也要進這家公司嗎?要是進了這間公司,那位性騷擾的面試官說不定就是妳的主管喔!果真如此,到時可就逃也逃不掉、躲也躲不開了。假使有人在面試時對求職者性騷擾,一旁在場的同事卻完全沒有阻止的意思,這樣的公司就可說擁有性騷擾的體質,在面試當下最好能夠及早判斷。

什麼?可是這家公司名聲響亮、薪水又高?請記住,就因為是這樣的公司,才會養出性騷擾慣犯。妳寧願屈服在名氣和金錢之下一再隱忍、默不吭聲?那可是會侵蝕妳的美麗和健康的。出過社會的女性都知道,人生中沒有什麼事比面對討人厭的上司更痛苦的了。面試並不僅僅是公司選拔人才的單方面關係,就求職者的立場來說,其實也是尋找合適對象的「相親」場合,是可以冷靜觀察這間公司的時機,這一點請務必轉達給妳姊姊。

《格差浪潮:從家庭、教育、工作、地域到消費的後疫情社會學讀本》

第一章 家庭格差──戰後型家庭的極限

【自殺的年輕女性增加】

在這些資料當中,最值得注意的就是十幾歲到三十幾歲年輕女性的自殺人數不斷增加。直到二○二○年六月為止,自殺人數明明都比去年同月來得低,但七月開始就比前一年同月的數字高出許多。以男性自殺人數為例,八月的數字比去年同月增加了百分之十,但女性整體的自殺人數則增加了百分之四十五,要是進一步將範圍限縮至二十歲以下的女性,那麼自殺人數也比去年同月增加了三.六倍。就日本警察廳的速報值來看,二○二○年女性自殺人數共約七千人,在這七千人當中,未滿四十歲的女性更攀升至一千六百四十三人。

這個數字告訴我們,新冠疫情在社會上造成的各種「扭曲」對社會成員中身為「弱勢族群」的女性帶來了莫大的負面影響。原本就處於經濟弱勢的年輕女性因疫情造成收入銳減或失業,也與向來支持自己的家人發生衝突,對未來不抱任何希望,最終導致自殺人數攀升。

二○一九年日本內閣府的民意調查便指出,年輕族群是生活滿意度最高的年齡層,而其之所以在經濟上最弱勢、滿意度卻最高,就在於有家人得以依賴。假設與父母同住就能依靠父母,如果是已婚女性,另一半或可給予經濟上的支援,所以就算收入少也不成問題。因此這個年齡層的女性自殺人數攀升,應該是由於收入減少、無法依靠家人、自覺未來一片黯淡的年輕女性增加了。

從女性自殺人數增加這一點可以推測的是,新冠疫情雖然同步對社會的「上流階層」與「下流階層」造成影響,但對下流階層的影響卻更為深遠。對於以每月所得勉強維持中產階級生活的家庭來說,一旦因為疫情而暫停營業、收入減少或遭到解僱,都將是攸關生死的問題,會讓他們不得不面對「是否還能維持過往生活」的現實。

以目前的日本社會來看,就算丈夫是工作穩定的上班族,許多家庭的生活仍只夠「勉強」維持水準而已。比方說,四十幾歲的丈夫靠著每個月加班多領的加班費賺到三十萬日圓的月薪之後,十萬圓要拿來付房貸,剩下的二十萬圓才是一家四口的生活費,如果還要付車貸,就要利用一年發兩次的業績獎金來支付,正在念中學的小孩若要上補習班,妻子就得去打工貼補──許多家庭都是好不容易才維持著這種中產階級的生活。

如果這樣的家庭因為新冠疫情導致工作量減少、賺不到加班費或獎金,妻子也因為打工的餐廳停業而失去了這筆收入的話……便會頓時無法維持原本中產階級家庭的生活,從「隱形的貧困家庭」陷入真正的貧困。

就現今的日本社會而言,一旦家中的經濟支柱長期臥病、被裁員、離婚或是陷入其他「難以預測的事故」,整個家庭就很難再次振作起來。哪怕只是遇到一次逆風,原本的生活頃刻之間就會分崩離析,這是日本目前的真實情況,而此次的新冠疫情,正是每個日本家庭所遭遇到的「逆風」。

第二章 教育格差──雙親格差的延續

【新冠疫情造成的教育力落差】

教育費用可不只是補習費、家教費與才藝班的費用,還包含升學所需的報名費、參考書的費用,以及購買學習所需的電腦設備等花費。能讓每個小孩在這方面不予匱乏的家庭,通常都得具備一定的經濟能力。這二、三十年來,日本家庭之所以難以維持家計,很大的原因雖然在於國家的經濟發展停滯不前,但二○二○年爆發的新冠疫情更讓家庭所得減少,導致孩子的學習格差進一步擴大。

比方說,日本全國各大學為了阻止新冠疫情在校園內蔓延,都改以遠距上課為主,然而有些學生能採行遠距上課,有些卻沒辦法。以我服務的大學而言,校方會免費出借無線路由器給學生以便遠距上課,但如果學生本來就沒有電腦,那麼就算有路由器也沒辦法參加遠距課程。雖然偶爾會看到他們用智慧型手機遠距上課,但那畢竟不方便用來寫報告或分享簡報資料,很難滿足課程所需的安排。此外,也有學生是「兄弟姊妹共用一台電腦」,或是「去提供免費Wi-Fi的地方用智慧型手機遠距上課」。一想到孩子沒有自己的電腦或是筆電有多麼不便,當父母的肯定難以忍受。

新冠疫情爆發之後,日本政府要求全國小學、中學與高中於二○二○年三月二日到春假這段期間停課,儘管所有學校都遵照辦理,但對老師來說,這是第一次遇到的情況,每間學校在停課期間的處置措施也有相當的差異。私立的完全中學或國際學校早早就建立了遠端教學系統,所以就算停課也能透過遠距教學的方式上課。這些學校在新冠疫情爆發之前就非常注重資訊通訊技術(ICT)教育,也自行發送平板電腦或桌上型電腦給學生,所以這些孩子都能無縫接軌地開始遠距上課。

另一方面,大多數的日本公立小學與中學在停課期間都以發送講義為主,畢竟就算要推動遠距教學,每個學生家裡不一定都有電腦與網路,懂得透過影片教學的老師也很有限。就算有擅長電腦的老師,但基於義務教育的受教權平等原則,也有不少學校不太希望只有自己開始遠距教學。

在這樣的背景之下,不同家庭的孩子應對學校全面停課的方式便非常不一樣。有些小孩因為不用上學就整天在公園玩耍或打電動,有些小孩則是趁著學校停課在家寫補習班的功課,或是透過網路學習,即使是尚處於義務教育階段的兒童,也已經看得到這些顯著的差異。

第四章 地域格差──地域再造的生命線

【是否有讓人得以度過人生每個階段的環境?】

在思考如何面對地域人口流失之前,有件事必須先釐清,那就是「地域經濟力格差」的問題。

城鄉人口失衡最大的理由當然是「出生人數下滑」以及「人口外移」,換句話說,就是新生兒太少或是成長到了一定年齡就遠走他鄉,甚至再也不回來。

日本過去曾有一段時期常會聽到「回流就職」一詞,也就是去都會念書,之後回來故鄉就業的意思,還有人是在都會求學與就職,直到婚後再返回故鄉。

不過這幾年比較常見的情況卻是「離鄉背井,再也不回來」──為什麼他們不回故鄉呢?是「不想回去」,還是「回不去」?

答案恐怕「兩者皆是」。理由很簡單,就是故鄉沒有能讓人度過人生每個階段的「環境」,例如能賴以為生的「工作環境」、能讓小孩好好學習的「教育環境」、能融入在地社群的「社群環境」、能輕鬆購得日用品的「生活環境」、危急時能緊急就醫的「醫療環境」等。

上述環境缺一不可,亦即真正重要的是能滿足各年齡層的「環境」。尤其希望「人口增加」的話,不光是單身者,還得吸引有小孩的夫妻遷入,但是故鄉有讓他們放心養育小孩、融入在地社群並度過餘生的穩定「環境」嗎?想要讓他們永遠留在故鄉就必須解決這些問題。

從這項觀點來思考,期待從都會回到故鄉的人所重視的到底是什麼呢?年輕世代重視的應該是「教育環境」,中高齡世代重視的則是「醫療環境」。在前述環境中,賴以為生的「工作環境」問題已經因為新冠疫情而開始得到解決,因為只要是能遠距工作的人,就算是在沒有任何產業或企業的地方也能正常工作(前一章已經提過,只有少部分上班族能夠遠距工作,其他人要想自由地決定住處,則必須從別的觀點切入)。

至於另一個「融入在地社群」的問題,也隨著社群網站的發展逐漸改善,讓回到故鄉的人更容易融入在地社群。如今就算突然要從住慣的東京調職到外縣市,只要社群網站的人際關係還在就不會特別感到寂寞,也能獲得各種資訊。要是在以前,一旦被調到外縣市,就得想辦法在陌生的環境結交新朋友、融入「在地社群」,否則就會覺得孤獨或不便,現在則已經有Facebook、Twitter、Instagram、Line這些「社群環境」可供運用。

然而,在上述環境中,最難找到替代方案的就是「教育」與「醫療」。

第1章 學校裡,為什麼女生總是排在男生後面?

【顏色也分成女生的顏色和男生的顏色嗎?】

Q3 比起粉紅色或紅色,我妹妹更喜歡藍色跟黑色,所以她的衣服和書包總是只有這兩個顏色,而且她還留著一頭短髮,別人都說「看起來很像男生」。她這樣是不是有點「奇怪」呢?

A3 粉紅色和紅色是女孩子的顏色,藍色和黑色是男孩子的顏色;長頭髮的是女生,短頭髮的是男生──這樣的偏見不知道是從什麼時候、在哪裡、又是怎麼樣被灌輸的呢?真想聽聽小寶寶怎麼說。莫非女寶寶會自然而然地把手伸向粉紅色或紅色,男寶寶則是看到藍色或黑色就會笑個不停?根據研究指出,小寶寶喜歡的是紅色或黃色這類清晰明亮的顏色,那麼,把手伸向紅色的男寶寶難道就會被說「好像女生」?以前在日本,嬰兒出生的時候,如果是女孩,就會收到有荷葉邊的嬰兒服;如果是男孩,就會收到藍色的包巾當禮物……正是「周遭」這樣的作法塑造了女生的顏色和男生的顏色。我在前面的Q2其實已經講過了,這就叫作刻板印象。

只要到小學裡看看,就會發現書包的顏色經常都是固定的。因為日本的書包並不便宜,所以大部分都是爺爺奶奶送的,而老人家總是會基於先入為主的觀念,給孫女買紅色或粉紅色的書包,給孫子買黑色書包。近來的書包有越來越多種顏色,選擇綠色書包的女生或是選擇粉紅色書包的男生,是不是也會被認為「很奇怪」呢?就算無論如何都想要選擇不同的顏色、努力去爭取,往往也會被大人說服,最後女孩子還是用紅色或粉紅色,男孩子還是用黑色,這是因為大人會擔心「要是只有自己的孩子選了不一樣的顏色,在學校可能會被排擠或霸凌」。但是呢,我也說過了,小孩的世界就是大人社會的縮影,塑造女生的顏色、男生的顏色這些刻板印象的,不是小孩,而是大人。小孩子模仿大人,也在心裡形成了刻板印象,才會覺得那些不符合刻板印象的小孩「很奇怪」,因而去排擠人家。

如果大家都可以自由選擇各種顏色的書包呢?假使每個人穿的衣服都不一樣呢?要是膚色或眼珠的顏色也都不同呢?每個人都不一樣的話,就不會有誰顯得特別奇怪了吧?因此我才認為應該要取消制服,規定女生穿裙子、男生穿長褲,到底有什麼依據?仔細想想,根本毫無理由。裙子的裙襬會透風,冬天穿很冷,也不適合走動跑跳。雖然有些女生制服開始可以選擇穿長褲,但也不是每一間學校都採行這樣的作法。那麼大家乾脆都不要穿制服不就好了嗎?而且制服往往不經洗,不管男生或女生,穿著可以讓他們自在地跑跳又耐洗的T恤或牛仔褲才是最適合的。色彩繽紛的T恤上印有商標或圖案,可以藉此標榜每個人的個性,教室裡也會變得多彩多姿。現在除了有不用穿制服的學校,也有不想貿然決定自己是男生或女生的孩子,要是非得在長褲和裙子之間二選一,未免太不自由了。

「大家都一樣」的學校和「大家都不一樣,不一樣也很好」的學校,哪一間才能真正發揮孩子的創造力呢?答案很明顯,當然是後者。當下的日本教育完全跟不上世界的變化,真的讓我非常擔心。從書包的顏色談到教育的未來,雖然話題看起來很跳躍,但所謂見微知著,往往就是透過這些小事一點一滴累積,最終才奠定了我們的社會。

第2章 在家裡,為什麼老是感到鬱悶?

【當女生真是吃虧?!】

Q11 每次去爺爺家玩,哥哥跟弟弟都可以拿到零用錢,卻只有我沒有。爺爺還會當著我的面說「如果妳是男孩子該有多好」。難道女生就這麼一無是處嗎?

A11 哈哈,妳爺爺還真是好懂呢!

他是哪一年出生的呢?在他那個年代,如果生下來的是女孩子,周遭的人八成都會很失望,甚至有「女孩子是賠錢貨」的說法。當時一出生就會因為性別而產生不同的價值,簡直莫名其妙,真是不可理喻的時代呢。

這是因為以前的父母認為養小孩既耗體力又花時間,如果養的是女孩子實在划不來,也就是回不了本。畢竟嫁出去的女兒就像潑出去的水,即便花大錢讓她接受教育,未來也不可能出人頭地、有所回報,投資報酬率根本是零。因此給其他兄弟「零用錢」,對爺爺來說就是一種「投資」,在他心中,男孩子有投資的價值,女孩子則沒有投資報酬率可言。

這樣的心態不只反映在零用錢上面。以前的父母更會明擺著區分值得投資的孩子和不值得投資的孩子。像是只有一家之主和長男可以吃到一條完整的魚,或是只讓兒子接受高等教育、女兒則沒有受教權,甚至需要家裡的姊妹工作賺錢好供其他兄弟繼續升學,在現代看來,真是令人驚訝到下巴都要掉下來呢。

在爺爺那個年代,這些的確都是合理的選擇。畢竟所謂的投資,就是期待將來獲得報酬所支付的費用,不過當時要是投資在女孩子身上,回本的可能性卻很低,儘管好不容易接受了教育,但女性可以發揮的領域還是很有限。

不過現代和爺爺那個時代已經不可同日而語了。女性接受高等教育是再普通不過的事,這是因為雙親漸漸明白這樣的投資是能獲得回報的。就算嫁出去也不會再被認為是「潑出去的水」,而是視為個人之間的婚姻協議,女兒是一輩子的,說不定等到將來父母年老後還會照顧他們。現代的夫妻很多都認為自己的父母要自己照顧,要是還寄望兒子的妻子──也就是媳婦──來照顧他們的起居,可就太落伍了。

所以妳不妨試著告訴爺爺:「就算你現在只投資在哥哥跟弟弟身上,他們將來也不見得會回報你,應該要連我一起投資才是聰明的作法喔!」

儘管如此,被有這種觀念的爺爺養大的爸爸(或媽媽),又組成了怎樣的家庭呢?不如也對妳爸媽說一樣的話看看,他們對妳的教育投資和哥哥、弟弟相比,說不定也有些差強人意呢。

第3章 感情生活太充實,其實也很辛苦?!

【控制狂男友】

Q24 我交到了一個男朋友,但只要我們兩個人沒有待在一起,他就會拚命傳LINE,一直問我在幹麼,要是未讀他就會生氣,還不准我和別的男生說話。這樣的男友是不是分手比較好呢?

A24 哎呀,「是不是分手比較好呢?」,妳自己不是都把答案說出來了嗎!沒錯,答案是肯定的。

妳男朋友大概覺得一旦交往了,妳就是他的所有物吧。不管去哪裡、做什麼,都要把他擺在第一位。像這種「唯我獨尊男」,我前面也已經提過了。

像他那樣的態度,妳該不會誤以為是「一心一意只想著妳,整個世界繞著妳打轉」吧?那其實就是偏執與支配欲,像「不准和別的男生說話」之類的發言,簡直莫名其妙。人類當中有一半是男性,要是將他以外的男性全部排除在自己的生活圈外,人生也太乏善可陳了吧。把男性這樣的「佔有欲」誤以為是「對自己一心一意」而沾沾自喜,誤會可大了!要是有朝一日不順他的意,這樣的人往往會惱羞成怒而化身為跟蹤狂或家暴男。以跟蹤狂而言,女性要是逃跑或投入其他男人的懷抱,他就可能會為了將對方「據為己有」而痛下殺手──真是可怕呢!

所以既然及早發現了,那就盡快分手,最後才不會釀成大錯。妳的判斷很正確。

話雖如此,還是有些女性會「離不開」這樣的男友,妳認為是什麼樣的女性呢?例如對方是初戀男友,由於女方的經驗太少,讓她誤以為男朋友就是這樣、談戀愛就是這麼一回事;或是好不容易交到了男朋友,因此緊緊抓住,無論如何都不想放手;或是沒有自信,覺得既然男方願意紆尊降貴和自己這樣的人在一起,那自己也要忍耐才行;又或是為了向朋友炫耀自己有男友,因為愛面子而不願意分手等等。但不論上述哪一種原因,都不是發自內心的選擇,全都是外在因素。

因此請記住,被愛指的是被珍惜,被珍惜指的是尊重妳的意願,這應該是一件很愉快的事。要是和男友之間的關係讓妳感到不愉快,那就是警訊了,說得直接一點,這樣的男朋友簡直煩不勝煩。妳不妨試著傾聽自己內心與身體的聲音,不愉快的關係最好早點放手吧。

第4章 我們該怎麼改變社會?

【女性的求職路上陷阱一籮筐?!】

Q38 正在找工作的姊姊只要去面試或去拜訪已就業的學長姊,回來之後都一副怒氣沖沖的樣子。她似乎每次都會被追根究柢地問一些「有沒有男朋友」之類的私人問題,好像還被要求私下見面。這莫非就是所謂的求職騷擾?面對這種情況,該怎麼應對才好呢?

A38 這還真是讓人火大呢!畢竟求職者站在被挑選的立場,本就屬於弱勢的一方,沒想到還有人趁機佔便宜。

妳姊姊遇到的事其實就是「性騷擾」。

性騷擾指的是「濫用權力、導致不樂意的性接觸」,明顯是一種侵害人權的行為。在求職面試的時候,企業與求職者雙方的地位並不對等,權力是掌握在企業手上。但那是決定妳會不會被錄取的職務權力,並非面試官(老大爺佔壓倒性多數)私人的權力。而「濫用」這樣的職務權力,超出了聘僱員工的職務範疇、意圖和求職者產生性接觸,就是性騷擾。對方應該要釐清的是妳可不可以勝任這份工作,跟有沒有男朋友沒半點關係吧?為什麼妳又得在公司外和他那樣的人私下會面不可呢?遇到這樣的事雖然讓人氣惱,卻往往有口難言,正是求職者的辛酸。被要求私下會面、對方宣稱要「好好傳授妳這份工作的竅門」,親切的態度可能讓妳誤以為自己有機會被錄取吧~以為是單純的親切對待,實際上卻是別有用心──日本記者伊藤詩織就曾出版《黑箱》一書,記述自己受到性侵害的經驗。儘管被指責誰叫她要私下單獨赴約,但對女性伸出魔爪的老大爺難道就一點錯也沒有嗎?此外也絕對不要誤認為被要求「私下會面」的只有妳一個,而以為自己多有魅力。根據過往的性騷擾加害者研究顯示,這些人通常都是慣犯。

那麼該怎麼做才好呢?這種時候請妳到大學的就業相關窗口、地方的勞工局或是個人也能參加的在地團體尋求意見,有時還能獲得行政機關的支援。要是將對方的公司大名公諸於世,就有可能使其評價一落千丈,但由於需要充分的證據,因此必須在面試時私下錄音或詳細做筆記,又或者蒐集其他同樣受到面試官騷擾的女性的證詞。但要自己一個人做到這些並不容易,因此早在一九八○年,早稻田大學的女學生就組織團體、蒐集面試騷擾的事證,發行了提供自救手段的《我們的求職筆記》。二○一九年,東京大學、早稻田大學、慶應義塾大學、上智大學、國際基督教大學(ICU)和創價大學的學生所組建的SAY(Safe Campus Youth Network)更發出緊急聲明,訴求終止求職騷擾。

然而,針對這樣不合理的性騷擾行為,只要求女學生自求多福也未免太過分了。大人世界裡的不當行為,理應由大人負起責任解決才是,也因此更有必要釐清事情的真相。妳或許會擔心這樣一來通報的人真實身分要是曝光,錄取的機會也會化為烏有──所以妳寧願忍受性騷擾也要進這家公司嗎?要是進了這間公司,那位性騷擾的面試官說不定就是妳的主管喔!果真如此,到時可就逃也逃不掉、躲也躲不開了。假使有人在面試時對求職者性騷擾,一旁在場的同事卻完全沒有阻止的意思,這樣的公司就可說擁有性騷擾的體質,在面試當下最好能夠及早判斷。

什麼?可是這家公司名聲響亮、薪水又高?請記住,就因為是這樣的公司,才會養出性騷擾慣犯。妳寧願屈服在名氣和金錢之下一再隱忍、默不吭聲?那可是會侵蝕妳的美麗和健康的。出過社會的女性都知道,人生中沒有什麼事比面對討人厭的上司更痛苦的了。面試並不僅僅是公司選拔人才的單方面關係,就求職者的立場來說,其實也是尋找合適對象的「相親」場合,是可以冷靜觀察這間公司的時機,這一點請務必轉達給妳姊姊。

《格差浪潮:從家庭、教育、工作、地域到消費的後疫情社會學讀本》

第一章 家庭格差──戰後型家庭的極限

【自殺的年輕女性增加】

在這些資料當中,最值得注意的就是十幾歲到三十幾歲年輕女性的自殺人數不斷增加。直到二○二○年六月為止,自殺人數明明都比去年同月來得低,但七月開始就比前一年同月的數字高出許多。以男性自殺人數為例,八月的數字比去年同月增加了百分之十,但女性整體的自殺人數則增加了百分之四十五,要是進一步將範圍限縮至二十歲以下的女性,那麼自殺人數也比去年同月增加了三.六倍。就日本警察廳的速報值來看,二○二○年女性自殺人數共約七千人,在這七千人當中,未滿四十歲的女性更攀升至一千六百四十三人。

這個數字告訴我們,新冠疫情在社會上造成的各種「扭曲」對社會成員中身為「弱勢族群」的女性帶來了莫大的負面影響。原本就處於經濟弱勢的年輕女性因疫情造成收入銳減或失業,也與向來支持自己的家人發生衝突,對未來不抱任何希望,最終導致自殺人數攀升。

二○一九年日本內閣府的民意調查便指出,年輕族群是生活滿意度最高的年齡層,而其之所以在經濟上最弱勢、滿意度卻最高,就在於有家人得以依賴。假設與父母同住就能依靠父母,如果是已婚女性,另一半或可給予經濟上的支援,所以就算收入少也不成問題。因此這個年齡層的女性自殺人數攀升,應該是由於收入減少、無法依靠家人、自覺未來一片黯淡的年輕女性增加了。

從女性自殺人數增加這一點可以推測的是,新冠疫情雖然同步對社會的「上流階層」與「下流階層」造成影響,但對下流階層的影響卻更為深遠。對於以每月所得勉強維持中產階級生活的家庭來說,一旦因為疫情而暫停營業、收入減少或遭到解僱,都將是攸關生死的問題,會讓他們不得不面對「是否還能維持過往生活」的現實。

以目前的日本社會來看,就算丈夫是工作穩定的上班族,許多家庭的生活仍只夠「勉強」維持水準而已。比方說,四十幾歲的丈夫靠著每個月加班多領的加班費賺到三十萬日圓的月薪之後,十萬圓要拿來付房貸,剩下的二十萬圓才是一家四口的生活費,如果還要付車貸,就要利用一年發兩次的業績獎金來支付,正在念中學的小孩若要上補習班,妻子就得去打工貼補──許多家庭都是好不容易才維持著這種中產階級的生活。

如果這樣的家庭因為新冠疫情導致工作量減少、賺不到加班費或獎金,妻子也因為打工的餐廳停業而失去了這筆收入的話……便會頓時無法維持原本中產階級家庭的生活,從「隱形的貧困家庭」陷入真正的貧困。

就現今的日本社會而言,一旦家中的經濟支柱長期臥病、被裁員、離婚或是陷入其他「難以預測的事故」,整個家庭就很難再次振作起來。哪怕只是遇到一次逆風,原本的生活頃刻之間就會分崩離析,這是日本目前的真實情況,而此次的新冠疫情,正是每個日本家庭所遭遇到的「逆風」。

第二章 教育格差──雙親格差的延續

【新冠疫情造成的教育力落差】

教育費用可不只是補習費、家教費與才藝班的費用,還包含升學所需的報名費、參考書的費用,以及購買學習所需的電腦設備等花費。能讓每個小孩在這方面不予匱乏的家庭,通常都得具備一定的經濟能力。這二、三十年來,日本家庭之所以難以維持家計,很大的原因雖然在於國家的經濟發展停滯不前,但二○二○年爆發的新冠疫情更讓家庭所得減少,導致孩子的學習格差進一步擴大。

比方說,日本全國各大學為了阻止新冠疫情在校園內蔓延,都改以遠距上課為主,然而有些學生能採行遠距上課,有些卻沒辦法。以我服務的大學而言,校方會免費出借無線路由器給學生以便遠距上課,但如果學生本來就沒有電腦,那麼就算有路由器也沒辦法參加遠距課程。雖然偶爾會看到他們用智慧型手機遠距上課,但那畢竟不方便用來寫報告或分享簡報資料,很難滿足課程所需的安排。此外,也有學生是「兄弟姊妹共用一台電腦」,或是「去提供免費Wi-Fi的地方用智慧型手機遠距上課」。一想到孩子沒有自己的電腦或是筆電有多麼不便,當父母的肯定難以忍受。

新冠疫情爆發之後,日本政府要求全國小學、中學與高中於二○二○年三月二日到春假這段期間停課,儘管所有學校都遵照辦理,但對老師來說,這是第一次遇到的情況,每間學校在停課期間的處置措施也有相當的差異。私立的完全中學或國際學校早早就建立了遠端教學系統,所以就算停課也能透過遠距教學的方式上課。這些學校在新冠疫情爆發之前就非常注重資訊通訊技術(ICT)教育,也自行發送平板電腦或桌上型電腦給學生,所以這些孩子都能無縫接軌地開始遠距上課。

另一方面,大多數的日本公立小學與中學在停課期間都以發送講義為主,畢竟就算要推動遠距教學,每個學生家裡不一定都有電腦與網路,懂得透過影片教學的老師也很有限。就算有擅長電腦的老師,但基於義務教育的受教權平等原則,也有不少學校不太希望只有自己開始遠距教學。

在這樣的背景之下,不同家庭的孩子應對學校全面停課的方式便非常不一樣。有些小孩因為不用上學就整天在公園玩耍或打電動,有些小孩則是趁著學校停課在家寫補習班的功課,或是透過網路學習,即使是尚處於義務教育階段的兒童,也已經看得到這些顯著的差異。

第四章 地域格差──地域再造的生命線

【是否有讓人得以度過人生每個階段的環境?】

在思考如何面對地域人口流失之前,有件事必須先釐清,那就是「地域經濟力格差」的問題。

城鄉人口失衡最大的理由當然是「出生人數下滑」以及「人口外移」,換句話說,就是新生兒太少或是成長到了一定年齡就遠走他鄉,甚至再也不回來。

日本過去曾有一段時期常會聽到「回流就職」一詞,也就是去都會念書,之後回來故鄉就業的意思,還有人是在都會求學與就職,直到婚後再返回故鄉。

不過這幾年比較常見的情況卻是「離鄉背井,再也不回來」──為什麼他們不回故鄉呢?是「不想回去」,還是「回不去」?

答案恐怕「兩者皆是」。理由很簡單,就是故鄉沒有能讓人度過人生每個階段的「環境」,例如能賴以為生的「工作環境」、能讓小孩好好學習的「教育環境」、能融入在地社群的「社群環境」、能輕鬆購得日用品的「生活環境」、危急時能緊急就醫的「醫療環境」等。

上述環境缺一不可,亦即真正重要的是能滿足各年齡層的「環境」。尤其希望「人口增加」的話,不光是單身者,還得吸引有小孩的夫妻遷入,但是故鄉有讓他們放心養育小孩、融入在地社群並度過餘生的穩定「環境」嗎?想要讓他們永遠留在故鄉就必須解決這些問題。

從這項觀點來思考,期待從都會回到故鄉的人所重視的到底是什麼呢?年輕世代重視的應該是「教育環境」,中高齡世代重視的則是「醫療環境」。在前述環境中,賴以為生的「工作環境」問題已經因為新冠疫情而開始得到解決,因為只要是能遠距工作的人,就算是在沒有任何產業或企業的地方也能正常工作(前一章已經提過,只有少部分上班族能夠遠距工作,其他人要想自由地決定住處,則必須從別的觀點切入)。

至於另一個「融入在地社群」的問題,也隨著社群網站的發展逐漸改善,讓回到故鄉的人更容易融入在地社群。如今就算突然要從住慣的東京調職到外縣市,只要社群網站的人際關係還在就不會特別感到寂寞,也能獲得各種資訊。要是在以前,一旦被調到外縣市,就得想辦法在陌生的環境結交新朋友、融入「在地社群」,否則就會覺得孤獨或不便,現在則已經有Facebook、Twitter、Instagram、Line這些「社群環境」可供運用。

然而,在上述環境中,最難找到替代方案的就是「教育」與「醫療」。