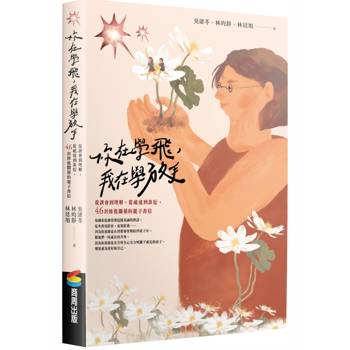

作者序——吳緁苓

寫信,不是為了改變,而是為了更靠近

當你翻開這本書,請先放慢一下腳步,深呼吸——你現在翻開的,不只是一本「教養書」,也不是一本文青筆調的「家書選集」。它,是我們一家三口,一封封誠實書寫的過程。是媽媽與孩子、姐姐與弟弟、成年的大人與正在長大的少年,透過文字,好好坐下來對話的歷程。

這世界變得太快,快到讓人來不及說話,更來不及理解。AI資訊太多,多到父母常常沒有時間與孩子們溝通。(因為都在滑手機)身為母親,我也曾經用「我以為的愛」給出快速的建議與判斷,以為自己走得比較前面,就能提醒孩子避開人生的風浪。直到有一天,我發現,孩子不是不聽話,而是他們有些話沒說出口。而我也不是不願傾聽,只是當時的我,在教養他們方面,除了擔憂,沒有嘗試去學習有智慧技巧的溝通方式。

於是,我提筆寫信給他們。不是為了教,而是為了靠近。

我的女兒,也寫了回信。她用心理學系學生的細膩視角,讓我重新看見「媽媽」這個角色的重量與限制。我的兒子也開始回應,他用一個體保體系孩子的眼睛,讓我理解什麼叫做「外表沉默,其實正在努力」。於是,我們三個人,開始了這場文字來回的對話,同時梳理彼此的情感。

朋友常說,我是一個「孩子都已經成年,還願意與媽媽出雙入對」的母親。無論演講、旅行、活動分享,我的孩子總願意跟著我一起參與,而我也總會放下身分,成為他們的觀眾、支持者、陪伴者。這不是天生的默契,而是彼此一次次的願意靠近、願意理解、願意爭執後,再回頭說「對不起」所練習而來的。所以這本書,不只是給我們自己,也想給那些在親子關係中,常感到疑惑、不知所措的父母們;以及給那些在成長過程中,覺得跟父母很難說話的孩子們。

我們希望透過三個不同世代的書寫者——母親、女兒、兒子帶你看到每段關係其實都可以重新理解、重啟對話。

每一次靠近,都值得被記錄、被珍惜。

我相信,我經歷過的,你可能也正經歷著;而你經歷過的,也值得有人陪你走過。不管你現在是父母,還是孩子,願這本書,成為那個「陪你走一段」的溫柔存在。

作者序——女兒林昀靜(91)

收到這本書信提案的時候,我很快就答應了。因為我真心希望,有更多的家庭能像我和媽媽一樣,慢慢從「嚴母與孩子」,變成「可以聊天、可以一起長大」的朋友。

能和這樣的媽媽一起成長,是一件很幸福的事。雖然我也曾猶豫,自己的經歷能帶給別人什麼?但有一位長輩曾堅定對我說:「世界上一定有一個孩子跟妳一樣,而妳的經驗能幫助他相信自己。」

如果這本書能在某個家庭中,伸出一隻手,輕輕碰觸正在努力理解彼此的你們,那就太好了。

作者序——林廷旭(94)

收到媽媽邀請我共同寫書的那一刻,我腦袋裡滿滿問號,甚至一度懷疑她是不是在開玩笑。我疑惑,是因為我覺得自己的人生經歷和思考,還不足以去幫助那些正被親子關係困擾的父母、孩子們。但當下,我還是決定先答應下來,想著反正沒試過,誰知道會是怎樣的結果呢?沒想到,當我真正開始動筆時,靈感竟然源源不絕,也慢慢學會了從父母的視角去理解孩子。

我非常希望透過這本書,能讓更多家長逐漸讀懂那些比較好動、表達直接的孩子們,他們內心的真實想法,以及他們獨特的思考模式。

最後,衷心期盼正在閱讀本書的你,能從這裡找到一些親子問題的答案與方向。

第11封信 (媽媽寫給孩子的信)

孩子,人生是一場修煉,更是一場學習「面對」的旅程。這個世界就像一間大教室,時刻教導我們學習如何面對選擇、挫折、失落,甚至學會如何放下與面對生死。這些看似遙不可及的課題,其實每天都在生活中悄然上演。然而,最困難的,莫過於學會面對真正的自己。

生活就像一股洪流,我們總被表面的快樂與刺激牽著走,卻容易忽略那些真正需要我們全力以赴的事情。因為「面對」並不輕鬆,它要直視內心的恐懼,接受自己的不足,甚至突破極限去追求更好的自己。

最近因為身邊朋友的事,讓媽媽對「面對」這件事有了更深的體會。其中一位朋友正面臨職場離職潮的挑戰,對擔任主管的他來說,人事動盪不僅會影響士氣,還需要快速調整策略穩住局面。另一個朋友則努力在工作與家庭間尋找到平衡,這是許多職場女性會遇到的現實難題。無論是職場挑戰,還是生活中的矛盾,每一次面對,都是一次成長的契機。只有敢於直視問題,並找到解決之道,才能一步步走向成熟。

跳舞中的「面對」身體與心理的掙扎

對媽媽來說,面對不僅是一個概念,它也真實存在於我的生活中。我想和你們分享的是,我在學跳舞時學到的面對之道。2020年5月,一場直播——一群南台灣的小朋友用舞蹈贏得國際讚譽,甚至錄製了專輯——引發我對跳舞產生興趣。當時看到這些孩子的成就,我深受啟發,心想:「如果他們能用舞蹈展現自信,我也可以透過舞蹈帶領員工找到快樂。」這個念頭點燃了我的挑戰旅程,但這條路比想像中困難得多。學跳舞的過程就像一場不斷面對的修煉。

跳舞的第一年,媽媽43歲,滿懷熱情,隨著課程難度的增加,我逐漸發現自己的短板:肢體不協調、記憶力不足,學習速度遠遠落後其他人。第二年,進步緩慢讓我感到很挫敗,為什麼我無法像其他人一樣輕鬆掌握每個動作?我甚至開始懷疑,跳舞是不是不適合我?

但這些掙扎讓我明白,突破的關鍵不在於天賦,而在於接受自己的不完美,並用正確的方法逐步改善。

有時候,放棄的念頭會在情緒低落時冒出:為什麼要這樣逼自己?跳得開心就好啊!我清楚知道自己學跳舞並不只是完成幾支舞,而是找到屬於自己的堅持與熱情.......(未完)

第26封信 (兒子94寫給媽媽的信)

媽媽,我想聊聊「旁人眼中的我們」

親愛的媽媽:

我很常聽到家裡的親戚或妳的朋友,時不時提起妳對我比較好的話,甚至以前姐姐也常掛在嘴邊。對我來說,這並不是什麼太大的影響,但我看得出來,這些話多少讓妳感到有些受傷。媽媽,我想說的是,旁人或許無法真正理解我與姐姐的人生路程有多麼不同,成長的經歷更是天差地遠。

我的人生路比較顛簸,時不時會遇到巨大的挫折或變動,這些都促使我轉變和成長。姐姐則偏向安穩,她的事情不需要妳操心,而且絕大部分時間都在妳「身邊」。國中時年少輕狂的我,動不動就讓妳接到學校的電話,告知我又頂撞老師或跟同學打架。即使轉學了,我依然故我,因為那時的我無法理解妳強制我轉學的用意。國中三年也就這樣結束了。

到了高中,因為加入球隊必須住宿,我大部分的時間都不在家,即便家很近也無法常常回去。高一、高二時,我也經歷了許多挫折,妳不在我身邊,想必更加操心、更加無力吧!這時候,旁人可能會覺得,比起待在家裡、學業不需要妳操心的姐姐,妳更把重心放在我身上。我知道我讓妳頭痛、煩惱、擔心的次數遠遠多於姐姐,甚至讓妳為了我而去改變自己以往的習慣和想法。但其他人不知道的是,如果妳那時候沒有把重心放在我身上,哪怕只是一小段時間,我可能現在就不會是「這個樣子」了。

說實在的,他們口中的「偏心」也不完全是不正確的,但與其這樣說,我認為那是「操心」。「媽媽對弟弟比較偏心」和「媽媽對弟弟比較操心」,其實這兩個句子分開來看,完全沒有任何關聯。但當妳理解了我與姐姐天生的個性差異和各自經歷的事情,再重新把這兩個看似毫無關聯的句子放在一起時,是否發現它們好像變得有關聯了呢?

每當大家提起「偏心」時,大部分都是貶義詞。所以我能理解,當姐姐與妳吵架時提到妳對我比較好,妳心裡有多麼受傷和難過。但我想說的是,那時候的姐姐也還是一個孩子,心裡的不平衡和不理解,讓她無法站在妳的角度去看待我。現在我們都長大了,我知道姐姐也明白了妳的用心良苦。

我和姐姐從小就是吵吵鬧鬧地長大。我很常看到網路的星座文章提到巨蟹座和射手座就是不合,加上我們倆的個性差異明顯,所以經常有爭執。國中時期的我,和高中時期的她,就像是兩個不同世界的人,加上生活方式的巨大差異,爭執次數相當高。到了高中我住校,吵架頻率明顯降低了,因為我回家的時間不長,再吵下去就沒辦法好好相處了。

直到大學時我搬回家裡生活,有時還是會因為生活方式和想法不同而產生爭執,很多時候都還是要媽媽出來協調。我對身邊的人要求很高,我認為我能做好的事情,對方憑什麼做不好,所以時常忘記「同理」別人在當下的感受和情境。姐姐雖然脾氣也不好,但她對我的包容卻比我多得多,所以每次吵架後,她受的傷害遠遠大於我。對於這部分,我自己也在調整和反省,以免以後有了自己的家庭時又發生一樣的事情。

現在回頭看,那時候妳因為我所承受的評論和傷害,我會感到有些難過。因為沒有人能真正理解,妳當時對我有多麼的擔心,多麼害怕我會走偏。畢竟不是自己的孩子,旁人確實無法感同身受。那時候的妳一定也很煎熬吧!但妳總在我面前展現堅強,給我最大的支持。所以就連那時候的我也看不出妳為了我需要這麼辛苦。

媽媽,謝謝妳那時候並沒有因此而放棄,也沒有改變對我的方式,正是妳那時候的堅持,才會有現在成熟許多的我。現在我才明白妳當年所承受的壓力與不捨。那些被旁人誤解的「偏心」,其實都是媽媽面對一個需要更多關懷的我時,所要承受的壓力和傷害。

最後我想說,媽媽,妳生了兩個來自完全不同世界的孩子,對於妳來說一定很有趣吧!雖然有時候讓妳燒腦生氣,但我們兩個來自不同世界的人,其實有個共同點:那就是,我們都很愛妳。

第38封信 (女兒91寫給媽媽的信)

那是你,不是我

親愛的媽媽:

這封信我想了很久,終於決定提起筆,因為我希望妳能真正聽見我心裡的聲音。

前陣子,妳和我分享了一個活動,覺得我可以參加,也可能會從中有所收穫。妳說妳相信我有能力,也相信我值得一試。但在聽妳說完的當下,我的腦海卻浮現過去參加類似活動的經驗。那些經驗裡充滿了比較、競爭和無形的期待,留下的不是成就感,而是壓力與不舒服。所以我下意識地就拒絕了。

那天,我們久違地吵了一架。也許是因為彼此太在意,才會這麼用力地說話。但後來我發現,這樣的吵架,其實沒能讓我們真的理解彼此的心情。或許我沒有說得很清楚,或許我總是反射性地用反彈或沉默來回應不舒服的感受。但事實上,我心裡藏了很多話,一直悶著、壓著,不知道怎麼說出口。媽媽,我不是不願意努力,也不是害怕挑戰新事物。我真正害怕的,是「被期待」、「被比較」。

當我走進一個場合,不是因為我真的想,而是因為身邊的人說:「妳很適合」、「妳一定可以」、「妳應該試試看」——這些話聽起來像鼓勵,但它們讓我感到緊繃又疲憊。我知道大家沒有惡意,也許那些話是他們認為的讚美。但在這些話的背後,幾乎沒有人問我:「妳自己想嗎?妳喜歡嗎?」

久而久之,我開始懷疑自己是否有拒絕的權利。我害怕說「不要」會讓人失望,說「不喜歡」會讓人以為我不夠成熟、沒有感恩,所以我學會了勉強自己,去扮演「大家認為我應該的樣子」。

有時候,我只是站在那裡,什麼都沒說,就已經被眾人關注。他們知道我曾經參加過什麼、知道我來自哪個家庭、知道我是誰的孩子。我還沒開口,就已經被貼上標籤,被預設會表現得很好,不會讓人失望。但媽媽,我其實只是個平凡的人。我會緊張、會不安、會沒準備好,甚至會因為太多注目而想要躲起來。我不是怕輸, 也不是缺乏信心,只是,我不喜歡在「還沒開始」的時候,就已經被放在比較和評價的位置。

有些事我並不是不感興趣,而是我想用自己的節奏慢慢靠近。如果我總是活在別人的眼光裡,我就會越來越聽不見自己的聲音。那個聲音可能很微弱,但它是真正屬於我的,我想保護它,不讓它被壓過。有時候我也會想,如果我不是現在的我,如果我能單純地參加、單純地學習、單純地快樂,是不是一切會輕鬆一些? 但我知道,因為妳,我得到了很多資源和機會,也因此站上了某個被看見的位置。只是,那個位置除了機會,也同樣帶來了壓力。

媽媽,我寫下這些,不是要抱怨,也不是否定妳對我的栽培與愛。正因為妳這麼相信我,我才能走到今天。我真的很感謝妳,只是有時候,也害怕讓妳失望。我想讓妳知道,我現在說的「不要」,不是任性,而是清醒。我不是拒絕成長,而是想穩一點、慢一點地走,走出自己的方向。如果有一天我準備好了,我會回到那個舞台。但我希望, 那是因為我真的願意,而不是因為「應該」。

我想練習,學會誠實說出自己的感受,不再為了符合誰的期待而壓抑自己。謝謝妳一直都在。這一次,也請妳陪我一起練習——練習聽我說「不要」,也練習等我,等我有一天能坦然地說出:「我願意」。

媽媽,請等等我。

寫信,不是為了改變,而是為了更靠近

當你翻開這本書,請先放慢一下腳步,深呼吸——你現在翻開的,不只是一本「教養書」,也不是一本文青筆調的「家書選集」。它,是我們一家三口,一封封誠實書寫的過程。是媽媽與孩子、姐姐與弟弟、成年的大人與正在長大的少年,透過文字,好好坐下來對話的歷程。

這世界變得太快,快到讓人來不及說話,更來不及理解。AI資訊太多,多到父母常常沒有時間與孩子們溝通。(因為都在滑手機)身為母親,我也曾經用「我以為的愛」給出快速的建議與判斷,以為自己走得比較前面,就能提醒孩子避開人生的風浪。直到有一天,我發現,孩子不是不聽話,而是他們有些話沒說出口。而我也不是不願傾聽,只是當時的我,在教養他們方面,除了擔憂,沒有嘗試去學習有智慧技巧的溝通方式。

於是,我提筆寫信給他們。不是為了教,而是為了靠近。

我的女兒,也寫了回信。她用心理學系學生的細膩視角,讓我重新看見「媽媽」這個角色的重量與限制。我的兒子也開始回應,他用一個體保體系孩子的眼睛,讓我理解什麼叫做「外表沉默,其實正在努力」。於是,我們三個人,開始了這場文字來回的對話,同時梳理彼此的情感。

朋友常說,我是一個「孩子都已經成年,還願意與媽媽出雙入對」的母親。無論演講、旅行、活動分享,我的孩子總願意跟著我一起參與,而我也總會放下身分,成為他們的觀眾、支持者、陪伴者。這不是天生的默契,而是彼此一次次的願意靠近、願意理解、願意爭執後,再回頭說「對不起」所練習而來的。所以這本書,不只是給我們自己,也想給那些在親子關係中,常感到疑惑、不知所措的父母們;以及給那些在成長過程中,覺得跟父母很難說話的孩子們。

我們希望透過三個不同世代的書寫者——母親、女兒、兒子帶你看到每段關係其實都可以重新理解、重啟對話。

每一次靠近,都值得被記錄、被珍惜。

我相信,我經歷過的,你可能也正經歷著;而你經歷過的,也值得有人陪你走過。不管你現在是父母,還是孩子,願這本書,成為那個「陪你走一段」的溫柔存在。

作者序——女兒林昀靜(91)

收到這本書信提案的時候,我很快就答應了。因為我真心希望,有更多的家庭能像我和媽媽一樣,慢慢從「嚴母與孩子」,變成「可以聊天、可以一起長大」的朋友。

能和這樣的媽媽一起成長,是一件很幸福的事。雖然我也曾猶豫,自己的經歷能帶給別人什麼?但有一位長輩曾堅定對我說:「世界上一定有一個孩子跟妳一樣,而妳的經驗能幫助他相信自己。」

如果這本書能在某個家庭中,伸出一隻手,輕輕碰觸正在努力理解彼此的你們,那就太好了。

作者序——林廷旭(94)

收到媽媽邀請我共同寫書的那一刻,我腦袋裡滿滿問號,甚至一度懷疑她是不是在開玩笑。我疑惑,是因為我覺得自己的人生經歷和思考,還不足以去幫助那些正被親子關係困擾的父母、孩子們。但當下,我還是決定先答應下來,想著反正沒試過,誰知道會是怎樣的結果呢?沒想到,當我真正開始動筆時,靈感竟然源源不絕,也慢慢學會了從父母的視角去理解孩子。

我非常希望透過這本書,能讓更多家長逐漸讀懂那些比較好動、表達直接的孩子們,他們內心的真實想法,以及他們獨特的思考模式。

最後,衷心期盼正在閱讀本書的你,能從這裡找到一些親子問題的答案與方向。

第11封信 (媽媽寫給孩子的信)

孩子,人生是一場修煉,更是一場學習「面對」的旅程。這個世界就像一間大教室,時刻教導我們學習如何面對選擇、挫折、失落,甚至學會如何放下與面對生死。這些看似遙不可及的課題,其實每天都在生活中悄然上演。然而,最困難的,莫過於學會面對真正的自己。

生活就像一股洪流,我們總被表面的快樂與刺激牽著走,卻容易忽略那些真正需要我們全力以赴的事情。因為「面對」並不輕鬆,它要直視內心的恐懼,接受自己的不足,甚至突破極限去追求更好的自己。

最近因為身邊朋友的事,讓媽媽對「面對」這件事有了更深的體會。其中一位朋友正面臨職場離職潮的挑戰,對擔任主管的他來說,人事動盪不僅會影響士氣,還需要快速調整策略穩住局面。另一個朋友則努力在工作與家庭間尋找到平衡,這是許多職場女性會遇到的現實難題。無論是職場挑戰,還是生活中的矛盾,每一次面對,都是一次成長的契機。只有敢於直視問題,並找到解決之道,才能一步步走向成熟。

跳舞中的「面對」身體與心理的掙扎

對媽媽來說,面對不僅是一個概念,它也真實存在於我的生活中。我想和你們分享的是,我在學跳舞時學到的面對之道。2020年5月,一場直播——一群南台灣的小朋友用舞蹈贏得國際讚譽,甚至錄製了專輯——引發我對跳舞產生興趣。當時看到這些孩子的成就,我深受啟發,心想:「如果他們能用舞蹈展現自信,我也可以透過舞蹈帶領員工找到快樂。」這個念頭點燃了我的挑戰旅程,但這條路比想像中困難得多。學跳舞的過程就像一場不斷面對的修煉。

跳舞的第一年,媽媽43歲,滿懷熱情,隨著課程難度的增加,我逐漸發現自己的短板:肢體不協調、記憶力不足,學習速度遠遠落後其他人。第二年,進步緩慢讓我感到很挫敗,為什麼我無法像其他人一樣輕鬆掌握每個動作?我甚至開始懷疑,跳舞是不是不適合我?

但這些掙扎讓我明白,突破的關鍵不在於天賦,而在於接受自己的不完美,並用正確的方法逐步改善。

有時候,放棄的念頭會在情緒低落時冒出:為什麼要這樣逼自己?跳得開心就好啊!我清楚知道自己學跳舞並不只是完成幾支舞,而是找到屬於自己的堅持與熱情.......(未完)

第26封信 (兒子94寫給媽媽的信)

媽媽,我想聊聊「旁人眼中的我們」

親愛的媽媽:

我很常聽到家裡的親戚或妳的朋友,時不時提起妳對我比較好的話,甚至以前姐姐也常掛在嘴邊。對我來說,這並不是什麼太大的影響,但我看得出來,這些話多少讓妳感到有些受傷。媽媽,我想說的是,旁人或許無法真正理解我與姐姐的人生路程有多麼不同,成長的經歷更是天差地遠。

我的人生路比較顛簸,時不時會遇到巨大的挫折或變動,這些都促使我轉變和成長。姐姐則偏向安穩,她的事情不需要妳操心,而且絕大部分時間都在妳「身邊」。國中時年少輕狂的我,動不動就讓妳接到學校的電話,告知我又頂撞老師或跟同學打架。即使轉學了,我依然故我,因為那時的我無法理解妳強制我轉學的用意。國中三年也就這樣結束了。

到了高中,因為加入球隊必須住宿,我大部分的時間都不在家,即便家很近也無法常常回去。高一、高二時,我也經歷了許多挫折,妳不在我身邊,想必更加操心、更加無力吧!這時候,旁人可能會覺得,比起待在家裡、學業不需要妳操心的姐姐,妳更把重心放在我身上。我知道我讓妳頭痛、煩惱、擔心的次數遠遠多於姐姐,甚至讓妳為了我而去改變自己以往的習慣和想法。但其他人不知道的是,如果妳那時候沒有把重心放在我身上,哪怕只是一小段時間,我可能現在就不會是「這個樣子」了。

說實在的,他們口中的「偏心」也不完全是不正確的,但與其這樣說,我認為那是「操心」。「媽媽對弟弟比較偏心」和「媽媽對弟弟比較操心」,其實這兩個句子分開來看,完全沒有任何關聯。但當妳理解了我與姐姐天生的個性差異和各自經歷的事情,再重新把這兩個看似毫無關聯的句子放在一起時,是否發現它們好像變得有關聯了呢?

每當大家提起「偏心」時,大部分都是貶義詞。所以我能理解,當姐姐與妳吵架時提到妳對我比較好,妳心裡有多麼受傷和難過。但我想說的是,那時候的姐姐也還是一個孩子,心裡的不平衡和不理解,讓她無法站在妳的角度去看待我。現在我們都長大了,我知道姐姐也明白了妳的用心良苦。

我和姐姐從小就是吵吵鬧鬧地長大。我很常看到網路的星座文章提到巨蟹座和射手座就是不合,加上我們倆的個性差異明顯,所以經常有爭執。國中時期的我,和高中時期的她,就像是兩個不同世界的人,加上生活方式的巨大差異,爭執次數相當高。到了高中我住校,吵架頻率明顯降低了,因為我回家的時間不長,再吵下去就沒辦法好好相處了。

直到大學時我搬回家裡生活,有時還是會因為生活方式和想法不同而產生爭執,很多時候都還是要媽媽出來協調。我對身邊的人要求很高,我認為我能做好的事情,對方憑什麼做不好,所以時常忘記「同理」別人在當下的感受和情境。姐姐雖然脾氣也不好,但她對我的包容卻比我多得多,所以每次吵架後,她受的傷害遠遠大於我。對於這部分,我自己也在調整和反省,以免以後有了自己的家庭時又發生一樣的事情。

現在回頭看,那時候妳因為我所承受的評論和傷害,我會感到有些難過。因為沒有人能真正理解,妳當時對我有多麼的擔心,多麼害怕我會走偏。畢竟不是自己的孩子,旁人確實無法感同身受。那時候的妳一定也很煎熬吧!但妳總在我面前展現堅強,給我最大的支持。所以就連那時候的我也看不出妳為了我需要這麼辛苦。

媽媽,謝謝妳那時候並沒有因此而放棄,也沒有改變對我的方式,正是妳那時候的堅持,才會有現在成熟許多的我。現在我才明白妳當年所承受的壓力與不捨。那些被旁人誤解的「偏心」,其實都是媽媽面對一個需要更多關懷的我時,所要承受的壓力和傷害。

最後我想說,媽媽,妳生了兩個來自完全不同世界的孩子,對於妳來說一定很有趣吧!雖然有時候讓妳燒腦生氣,但我們兩個來自不同世界的人,其實有個共同點:那就是,我們都很愛妳。

第38封信 (女兒91寫給媽媽的信)

那是你,不是我

親愛的媽媽:

這封信我想了很久,終於決定提起筆,因為我希望妳能真正聽見我心裡的聲音。

前陣子,妳和我分享了一個活動,覺得我可以參加,也可能會從中有所收穫。妳說妳相信我有能力,也相信我值得一試。但在聽妳說完的當下,我的腦海卻浮現過去參加類似活動的經驗。那些經驗裡充滿了比較、競爭和無形的期待,留下的不是成就感,而是壓力與不舒服。所以我下意識地就拒絕了。

那天,我們久違地吵了一架。也許是因為彼此太在意,才會這麼用力地說話。但後來我發現,這樣的吵架,其實沒能讓我們真的理解彼此的心情。或許我沒有說得很清楚,或許我總是反射性地用反彈或沉默來回應不舒服的感受。但事實上,我心裡藏了很多話,一直悶著、壓著,不知道怎麼說出口。媽媽,我不是不願意努力,也不是害怕挑戰新事物。我真正害怕的,是「被期待」、「被比較」。

當我走進一個場合,不是因為我真的想,而是因為身邊的人說:「妳很適合」、「妳一定可以」、「妳應該試試看」——這些話聽起來像鼓勵,但它們讓我感到緊繃又疲憊。我知道大家沒有惡意,也許那些話是他們認為的讚美。但在這些話的背後,幾乎沒有人問我:「妳自己想嗎?妳喜歡嗎?」

久而久之,我開始懷疑自己是否有拒絕的權利。我害怕說「不要」會讓人失望,說「不喜歡」會讓人以為我不夠成熟、沒有感恩,所以我學會了勉強自己,去扮演「大家認為我應該的樣子」。

有時候,我只是站在那裡,什麼都沒說,就已經被眾人關注。他們知道我曾經參加過什麼、知道我來自哪個家庭、知道我是誰的孩子。我還沒開口,就已經被貼上標籤,被預設會表現得很好,不會讓人失望。但媽媽,我其實只是個平凡的人。我會緊張、會不安、會沒準備好,甚至會因為太多注目而想要躲起來。我不是怕輸, 也不是缺乏信心,只是,我不喜歡在「還沒開始」的時候,就已經被放在比較和評價的位置。

有些事我並不是不感興趣,而是我想用自己的節奏慢慢靠近。如果我總是活在別人的眼光裡,我就會越來越聽不見自己的聲音。那個聲音可能很微弱,但它是真正屬於我的,我想保護它,不讓它被壓過。有時候我也會想,如果我不是現在的我,如果我能單純地參加、單純地學習、單純地快樂,是不是一切會輕鬆一些? 但我知道,因為妳,我得到了很多資源和機會,也因此站上了某個被看見的位置。只是,那個位置除了機會,也同樣帶來了壓力。

媽媽,我寫下這些,不是要抱怨,也不是否定妳對我的栽培與愛。正因為妳這麼相信我,我才能走到今天。我真的很感謝妳,只是有時候,也害怕讓妳失望。我想讓妳知道,我現在說的「不要」,不是任性,而是清醒。我不是拒絕成長,而是想穩一點、慢一點地走,走出自己的方向。如果有一天我準備好了,我會回到那個舞台。但我希望, 那是因為我真的願意,而不是因為「應該」。

我想練習,學會誠實說出自己的感受,不再為了符合誰的期待而壓抑自己。謝謝妳一直都在。這一次,也請妳陪我一起練習——練習聽我說「不要」,也練習等我,等我有一天能坦然地說出:「我願意」。

媽媽,請等等我。