與觸法少年接觸多年之後,我發現觸法少年的特質與一般人刻板印象中放蕩不羈的「犯罪者」或「不良少年」似乎不太相像,反倒是與一般少年的特質沒有太大的差別,甚至於更加多愁善感,情感敏銳,渴望被愛、被關懷、被讚賞……

***

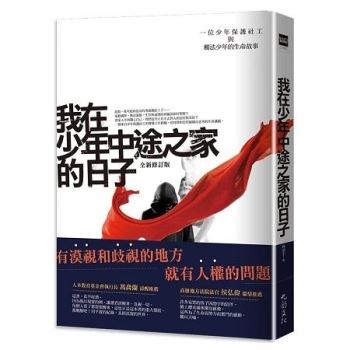

安置機構內的觸法少年都稱呼我「林老師」,擔任社工督導一職多年。

我的家庭環境非常普通,父母健在,我是家中長子,下面有兩個妹妹。國中開始,為了賺取自己的零用錢而至雞排店打工,高中課餘也曾到超市賣過水果、在餐廳端過盤子,因為想多賺點零用錢,加上對於課業總提不起太多熱情與興趣,所以,課業表現一直是中等,在同儕之間並不特別突出。經歷了一段渾渾噩噩的求學歲月之後,為了不想造成家中的經濟負擔,大學就讀假日進修學士班,又因自幼喜歡閱讀武俠小說,為了能實現心中的正義感,選擇了與助人相關的科系。大學期間,白天去安親班擔任課輔教師,除了穩定的薪水之外,也開始正式的助人實務工作,充實地度過四年的大學時光,然後,考取研究所,順利進入安置機構,擔任少年保護社工。

溫青霖,他的父親沉溺於賭博,母親自殺。國小六年級開始,他就流連在外,因為敢拚、敢衝,而被黑幫老大倚重;國中開始,他就愈走愈偏了。十五歲那年,開始在街頭的闖蕩歲月,讓他在道上闖出了名聲,黑幫老大看重他、小弟信服他。後來,被最信任的兄弟出賣背叛而被逮捕,他向法官表示想改過自新,法官考量他尚年幼,同意予以裁定安置輔導。

至於林聰明,他的父親在他三歲那年因毒品入獄服刑,同時間,母親因吸毒過量而去世,後來,他開始寄住在堂姊家。七歲那年,因堂姊一家人無力照顧而由社會處委託安置在育幼院,那是他第一次被遺棄;十五歲那年,因在育幼院觸法成性,育幼院無力輔導協助,再由社會處轉介至另一間機構安置,那是他第二次被遺棄。一次又一次的遺棄,讓他不再相信任何人,覺得所有情感聯結都是虛幻不實的,認為只有掌握在手裡的東西才最真實。他開始追求名牌、喜歡別人對他投以羨慕的眼光,於是,他不斷行竊,因為這些物質才是他能真實擁有的。

呂瑋隆,非婚生子女,根本不知親生母親是誰,小時候只記得父親會一直虐打他。國中時,他開始蹺家,三天兩頭寄居於朋友家中。第一次帶女朋友回家,女朋友卻被父親性侵,因為自責無法保護女朋友,而離開原生環境。之後,因為犯案的關係,被安置於少年中途之家,不久,地方法院以祕密證人身分傳喚他去法院協助指認父親性侵案件,他渾身顫抖地向檢察官表示拒絕作證,因為即使那人再壞,也還是他的親生父親。除了父親之外,年邁的阿嬤是他唯一的親人,女朋友的性侵案開庭之前,阿嬤就告誡呂瑋隆,如果父親因他而被判有罪,她也不再認他這個孫子了。他不懂,明明是父親犯錯,為何阿嬤卻要這般要脅他?

我、溫青霖、林聰明、呂瑋隆,以及許許多多觸法的孩子,原本皆處於不同的時空、背景,因不同的原因而在安置機構相遇、交會、分離……這些獨特的生命歷程、都曾經讓我迷惘、心慌,無所適從,直到慢慢地塵埃落定。

***

溫青霖長得眉清目秀,模樣很好看,說起話來卻依稀可見齒間有著難以抹去的泛黃,他說那是開始吸食K菸之後才留下來的痕跡。他很聰穎,對於事物的描述以及組織邏輯異常清晰。他曾經對我說過他的經歷,也說過生命中所發生過的大小事情,無論好壞,那些都是將來的借鏡。他曾經在街頭跟了幾個黑幫老大,然後,過了將近兩年的浪蕩生活,最後,因毒品案與傷害案被抓,在少年觀護所收容一段時間之後,由法院裁定安置輔導在少年中途之家(附錄之五),準備開始一段全新的生命之旅。

他的外在看起來乾淨白皙,個性安靜羞赧,如果他不說話,看起來就是個純真且乖巧的男孩,很安靜,模樣很討人喜歡,只是,手上佈滿了各種傷痕。問他這些傷痕是怎麼造成的?他很誠實地數算著每一道傷痕的履歷,甚至拉起褲管說,這道傷痕是與誰打架留下的,而那道傷痕則是幫黑幫老大充場子時被砍的……

曾經在街頭逞兇鬥狠,砍人從不手軟,也曾如兇神惡煞般地隨機搶劫,更曾沉迷於迷幻藥物而無法自拔。直視他時,只見他平淡地笑著說:「升上國中之後,我就是個壞胚子了。」

他突然轉頭直視著我,隨即又低下頭沉默了好些時候,繼續自顧自地說著許多離經叛道的「英勇行為」,但用的卻是稚嫩的聲調以及興奮莫名的口吻。

如此驚心動魄的生命經歷,溫青霖說來卻是一派輕鬆,彷彿說著的是別人的故事。我靜靜地聽著,不知該如何回應。

林聰明的父母是因為吸毒而認識的,在認識林聰明的爸爸之前,林聰明的媽媽已經有過兩段婚姻,生下林聰明時她仍是個有夫之婦。林聰明的爸爸租了一間簡陋的房間照顧著林聰明,林聰明的媽媽則因婆家住在南部,只能偷偷地在北部和南部之間往返探視孩子,然後,再與林聰明的爸爸在家吸食毒品。林聰明一歲多時,媽媽就因使用毒品過量而過世,後來,林聰明的爸爸也同樣因為毒品的關係進出監獄多次。

林聰明說他對於媽媽幾乎沒有印象,只記得聽別人說過媽媽是因為身體不好而過世的。至於他的爸爸,則是在他小時候經常對他施暴,三歲那年,他的爸爸因毒品案件以及傷害案件入獄服刑,此後,他就去堂姊家寄住。

堂姊說她也很心疼林聰明,所以那段期間,他們一起吃飯、一起睡覺、一起聊天,感覺像是一家人,那是林聰明最幸福的一段時光。

直到七歲那年,林聰明要進入國小就讀,才發現學籍與戶口的問題,加上他逐漸出現一些偏差行為,伴隨著他父母吸毒以及犯罪紀錄的夢魘不斷湧現,讓堂姊一家人不知所措。最後在家人的壓力下,堂姊不得不向社會處表示家中出現經濟和照顧上的困難,委託社會處幫忙安置他。

在社會處的協助下,終於找到一間可以安置林聰明的育幼機構,不過,他不斷吵鬧,說什麼都不願離開堂姊家,他一再保證以後一定會乖乖地聽話。

堂姊對他說:「未來的新家很大、很漂亮,現在的家太小了,家裡經濟出現問題,沒有辦法再照顧你了。」

林聰明天真地說:「沒有關係,我少吃一點,我保證不會吵也不鬧,更不會再造成堂姊的麻煩。」

一個月過去了,堂姊對林聰明說要帶他去外縣市玩,他開心得不得了,因為很難得能離開家裡去外地走走。堂姊買了林聰明最喜歡的麥當勞給他吃,後來堂姊直接牽著手拿速食的他去育幼機構的遊戲間,讓他在漂亮的遊戲間裡吃東西,吃完之後,堂姊已不見蹤影。接下來的日子,每晚他都在哭,就這樣,他整整哭了三個月。

即便呂瑋隆逃離安置機構已經一個多月,我仍忘不了初見他時那種桀驁不馴的神情,其實他根本沒有意願被安置,只是因為已經犯下多起竊盜案件和傷害案件,法官告訴他如果不接受安置輔導就會裁定感化教育。

呂瑋隆的成長背景,也讓我很心疼。他是非婚生子女,根本不知道自己的親生媽媽是誰,小時候的記憶就是爸爸會一直打他,國中時開始蹺家,三天兩頭就寄居於朋友家裡,有一次,帶女朋友回家,卻遇到爸爸在家,這次,爸爸卻反常地對他關懷備至,並且,拿出珍藏的酒吆喝著一起分享,在不勝酒力的狀況下,他醉暈了過去,女朋友則被爸爸性侵了,後來因為覺得愧對女朋友,沒有顏面在原本的生活圈生活,便獨自一人到另一個城市生活,最後,因竊盜案件以及傷害案件而被裁定安置。

安置不久之後,法院以祕密證人身分傳喚呂瑋隆到法院協助指認他爸爸性侵女朋友的案件,他向法官表明拒絕作證,全身顫抖著說:「那個人再壞,畢竟仍是我的爸爸……」

我忘不了呂瑋隆那防衛性的眼神,我想,自幼被爸爸家暴,最後,連女朋友都無法保護,這一切,教他如何能再信任別人?他的心早已碎裂,該如何修補?他與世界的信任橋樑早已斷了,又該如何銜接?他和安置機構工作人員的相處總是劍拔弩張,我也總是小心翼翼地和他相處。對於安置機構中擁有權力的觸法少年,呂瑋隆總會無端製造事端,且不願屈服,導致安置機構內一提到呂瑋隆,第一線的生活輔導員都束手無策,難有交集。

***

陪伴觸法少年的工作,每一步都走得很不容易。

好幾次,我認真地問自己:「這樣做,對嗎?那樣做,好嗎?」

我發現,如果我帶著對觸法少年的期待在工作、如果我沒有時時提醒自己,我一定會忍不住對著眼前的孩子大吼:「你應該為自己的行為負起責任!我為你付出那麼多,你為什麼不懂得珍惜?」然後,生氣、指責,很理所當然地認為那是教導和關心。最後,如果我的付出一直沒有和回饋成正比,我會自怨自艾地放棄當初所有的熱情和理想,對沒有辦法達到我的期待以及不斷有反抗行為的少年忽視冷落,直到他主動向我妥協。

「我對孩子的關愛,何時已經變成一種武器了?只要不如我所願,便要收回我對於孩子的關愛……」,好幾次,我都曾經浮現這樣的念頭。

曾幾何時,我也快變成拿著孩子最需要的東西當做武器來揮舞的劊子手?

當大人與孩子發生碰撞和衝突時,我一直堅持的信念是大人要有更多的責任,展現出更多的度量與智慧,來引領彼此的關係,並試著向前邁進,所以,陪伴觸法少年的工作,每一步都走得很不容易。

做社工的這幾年,我有很多感觸,常常帶著各式各樣的傷痕離開辦公室,再因自我期許以及理念的堅持而重回辦公室,希望穿透晦暗的表面,進入孩子的深層生命,真正看到他們的痛苦與掙扎。表面上看到的大都是孩子的反抗行為,就要不斷地提醒自己別忽略那些反抗行為的背後,其根源都是來自於恐懼與脆弱;好幾次,孩子們當面向我挑戰,理直氣壯地說著似是而非的價值觀,我就得不斷提醒自己應該客觀地拋開普羅大眾的價值觀,試著貼近孩子們的價值觀,並等待價值觀翻轉的時機。

這幾年,我與孩子們一樣在受傷、療癒的過程中來來回回。好多孩子是帶著破碎的心靈進入安置機構,我也一樣帶著受傷的心情離開這兒。好幾次,因為信任孩子而受傷,付出相信、關心、包容、期盼,得到的卻是犯錯與背叛。我真的受傷了!孩子們一次又一次提出保證,一次又一次說會反省,最後,卻是讓相信他們會改變的我,一次又一次的失望。

好幾次,我對孩子們嘆氣,對社工的工作感到沮喪,質疑自己傾力付出卻只換來一場空,當中經歷了許多衝突與矛盾。體系規範與自我工作價值觀的衝突,想法與做法上的矛盾,常常覺得自己已經無法再有期待。同時,我也懷疑自己的能力,以及選擇社工這條路的意義,對於繼續做社工與否感到遲疑。

一路走來,在這跌跌撞撞的過程中,好不容易找到成就感和自我價值,才驚覺孩子們和我一樣也在摸索、尋找著。他們努力重新展開新生命,期待讓我、教育工作者、整個社會都能認同和了解,希望可以擺脫底層邊緣的生活,只是,那並非易事,所以,挫敗之後,只能以最熟悉的方法去做更激烈的反抗,為了證明自我的價值,於是,不斷觸法,最終,被社會慢慢地孤立,再慢慢地毀滅。

原來,孩子們與我同樣退卻無力,不同的價值觀,確實很難讓雙方都被充分地理解。安置輔導期間,我能給孩子的真的很有限,他們有太多成長中累積的包袱必須與社會主流價值碰撞,他們要釐清一切的時間勢必比安置輔導期間還要漫長。

我想,孩子們依然會在安置機構違規、在學校出錯、在職場上和老闆發生衝突,種種的不適應,彼此仍像平行線的兩端,依舊沒有交集,不過,如果一方試著轉彎,我想,另一方就不會再是對立的那一邊,或許,反抗行為還是會一直出現,但我們可以一起努力,不要再讓任何一方傷痕累累。